Сила отрицательного примера: Луи-Фердинанд Селин и "генеалогия" соцреалистического литературного проекта (заметки к теме)

Автор: Цыганов Д.М.

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: Компаративистика

Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена частному эпизоду из истории западно-советских литературных связей первой половины ХХ в. - осмыслению творчества Луи-Фердинанда Селина советской эстетической теорией. Дело в том, что дебютный роман «Путешествие на край ночи» (Voyage au bout de la nuit), вышедший в середине октября 1932 г. и ставший заметным событием в европейском литературном контексте 1930-х, почти сразу оказался фактом советской культурной и общественно-политической жизни. Успех романа стал для советской стороны, пристально следившей за культурной обстановкой на Западе через дипломатические каналы МОРПа и ВОКСа, стимулом к скорейшему началу переводческой работы - уже через полгода после парижской публикации. Переведенный в 1934 г. текст «Путешествия...» быстро встроился в сложный контекст становления советского литературного проекта, выработки «основного творческого метода». Литературные теоретики и критики окрестили роман «отрицательным примером», на фоне которого отчетливее видны «достоинства» советской литературы. Кроме того, текст Селина как образец «распада буржуазного реализма» во многом служил доказательством того, что советские теоретики, описывавшие историю западноевропейской литературы и культуры через противопоставление «(мелко)буржуазной» и «пролетарской» («революционной») линий, правы. Такой ракурс рецепции открывал дипломатическую перспективу «дружбы» с Селином - «революционером романа» - в роли если и не «певца» сталинской «социалистической действительности», то хотя бы «пророка» скорой гибели капиталистического Запада.

Западно-советские литературные связи, луи-фердинанд селин,

Короткий адрес: https://sciup.org/149147199

IDR: 149147199 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-332

Текст научной статьи Сила отрицательного примера: Луи-Фердинанд Селин и "генеалогия" соцреалистического литературного проекта (заметки к теме)

Настоящая статья посвящена частному эпизоду из истории западно-совет-

ских литературных связей первой половины ХХ в. – осмыслению творчества Луи-Фердинанда Селина советской эстетической теорией. Дело в том, что дебютный роман «Путешествие на край ночи» ( Voyage au bout de la nuit ), вышедший в середине октября 1932 г. и ставший заметным событием в европейском литературном контексте 1930-х, почти сразу оказался фактом советской культурной и общественно-политической жизни. Успех романа стал для советской стороны, пристально следившей за культурной обстановкой на Западе через дипломатические каналы МОРПа и ВОКСа, стимулом к скорейшему началу переводческой работы – уже через полгода после парижской публикации. Переведенный в 1934 г. текст «Путешествия…» быстро встроился в сложный контекст становления советского литературного проекта, выработки «основного творческого метода». Литературные теоретики и критики окрестили роман «отрицательным примером», на фоне которого отчетливее видны «достоинства» советской литературы. Кроме того, текст Селина как образец «распада буржуазного реализма» во многом служил доказательством того, что советские теоретики, описывавшие историю западноевропейской литературы и культуры через противопоставление «(мелко)буржуазной» и «пролетарской» («революционной») линий, правы. Такой ракурс рецепции открывал дипломатическую перспективу «дружбы» с Селином – «революционером романа» – в роли если и не «певца» сталинской «социалистической действительности», то хотя бы «пророка» скорой гибели капиталистического Запада.

ючевые слова

Западно-советские литературные связи; Луи-Фердинанд Селин; «Путешествие на край ночи»; трансгрессивная проза; советская эстетическая теория; культурная политика; социалистический реализм; модернизм; французская литература ХХ в.

D.M. Tsyganov (Moscow)

THE POWER OF THE BAD EXAMPLE: LOUIS-FERDINAND CÉLINE AND THE “GENEALOGY” OF THE SOCIALIST REALIST LITERARY PROJECT (Side Notes)1

bstract

A

This article is devoted to a particular episode in the history of Western-Soviet literary relations in the first half of the twentieth century – the comprehension of Louis-Ferdinand Céline’s work by Soviet aesthetic theory. The fact is that his debut novel “Voyage au bout de la nuit”, which was published in mid-October 1932 and became a notable event in the European literary context of the 1930s, almost immediately became a fact of Soviet cultural and socio-political life. The success of the novel became an incentive for the Soviet side, which closely followed the cultural situation in the West through the diplomatic services of the International Union of Revolutionary Writers and the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries, to start translation work as soon as possible: it began six months after the Paris publication. Translated in 1934, the text of “Voyage au bout de la nuit” was quickly integrated into the complex context of the formation of the Soviet literary project and the elaboration of the “main creative method”. Literary theorists and critics dubbed the novel a “bad example” against which the “virtues” of Soviet literature could be seen more clearly. Moreover, Céline’s text as an example of the “decay of bourgeois realism” served in many ways to prove that Soviet theorists who described the history of Western European literature and culture by contrasting “(petty)-bourgeois” and “proletarian” (“revolutionary”) lines were right. This perspective of reception opened up the diplomatic prospect of a “friendship” with Céline in the role, not of praising Stalin’s “socialist reality”, then at least of heralding the imminent demise of the capitalist West.

ey words

Western-Soviet literary relations; Louis-Ferdinand Céline; “Voyage au bout de la nuit”; transgressive fiction; Soviet aesthetic theory; cultural policy; socialist realism; modernism; 20th century French literature.

К началу 1930-х гг. в процессе самоопределения советского искусства наметился поворотный момент, сделавший возможным в литературоведении и критике разговор об особой эстетической программе, которая должна была, с одной стороны, лечь в основание сталинского культурного проекта и с другой – противопоставить «советское» «несоветскому», а значит – враждебному. Провозглашение социалистического реализма «творческим методом» сперва советской литературы, а с середины 1930-х гг. и всего советского искусства было следствием постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. (см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Ед. хр. 938. Л. 37– 38). Это постановление коренным образом изменило устройство художественной жизни в СССР и стало стимулом установления управленческой вертикали: 7 мая 1932 г. было принято постановление Оргбюро ЦК под названием «Практические мероприятия по проведению в жизнь решения о перестройке организаций писате- лей» (см.: [На уровень новых задач 1932, 2]), а 17 мая 1932 г. на заседании Оргбюро ЦК был учрежден Оргкомитет Союза писателей по РСФСР. Ровно через месяц после принятия постановления, 23 мая 1932 г., в «Литературной газете» был опубликован фрагмент речи председателя Оргкомитета Союза советских писателей И.М. Гронского (1894–1985) на собрании актива литературных кружков Москвы 20 мая 1932 г., в которой тот впервые провозгласил социалистический реализм «основным методом советской литературы». (Второй раз сталинское определение прозвучало в редакционной статье «Литературной газеты» от 29 мая 1932 г. «За работу!»: «Массы требуют от художника искренности, правдивости революционного, социалистического реализма в изображении пролетарской революции».)

Ключевые положения теории социалистического реализма, сформулированные И.В. Сталиным совместно с кругом приближенных к нему партийцев (в их число входили Л.М. Каганович, П.П. Постышев, А.И. Стецкий, И.М. Гронский, а также несколько представителей РАПП, ВОАПП и МОРП; см.: [Зелинский 1992; Захаров 2006; Ариас-Вихиль 2019]), подавались как альтернатива «диалектико-материалистическому творческому методу», выдвинутому Л.Л. Авербахом (1903–1937), а затем подхваченному остальными рапповскими теоретиками. Дискуссия о «творческом методе» являлась едва ли не «сердцевиной» художественной жизни 1920-х – начала 1930-х. Все эти процессы были лишь промежуточной фазой в длительном процессе переориентации литературной жизни. Дискуссии и полемики, бравшие начало во второй половине 1920-х, становились прологом к новым спорам, определившим облик словесной культуры в 1930-е. Нередко эти споры возникали по поводу только что появившихся за пределами СССР литературных текстов, содержание которых слабо соотносилось с советской идеолого-эстетической повесткой. Отчасти вследствие этих ожесточенных споров соцреализм вскоре сделался инструментом «культурной расправы» с иностранными конкурентами, объявленными даже не «попутчиками», а попросту «врагами». А «врага» следовало «знать в лицо» и, как известно, держать ближе, чем «друга».

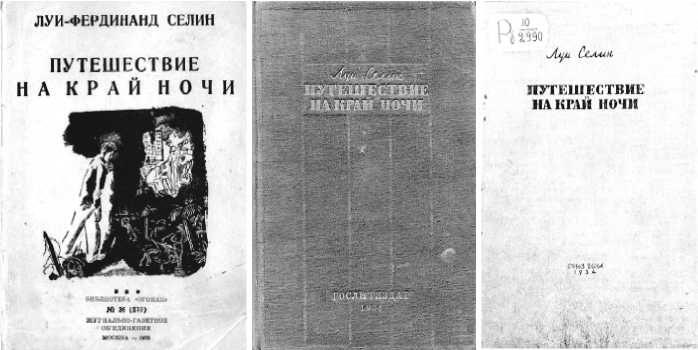

Рис. 1–3. Обложки трех первых изданий «Путешествия на край ночи» в переводе с французского Э. Триоле ([1-е изд.] [М.; Л.]: ГИХЛ, 1934. 280 с.; [2-е изд.]. [М.]: ГИХЛ, 1934. 296 с.) и С.М. Ромова (М.: Журнально-газетное объединение, 1935. 48 с. (Библиотека «Огонек» № 36 (879)).

Важность фигуры Луи-Фердинанда Селина (1894–1961) и его дебютного романа «Путешествие на край ночи» ( Voyage au bout de la nuit , 1932) для самоопределения советской литературной практики в полной мере обозначилась уже в съездовских дискуссиях 1934 г. (см.: [Юрьенен 2000; Цыганов 2024a; Цыганов 2024b]).

Впервые имя французского автора прозвучало в докладе Максима Горького в первый же день съезда. «Живой классик» советской литературы, отсылая к «Чудесной истории Петра Шлемиля» ( Peter Schlemihls wundersame Geschichte , 1814) Шамиссо, говорил:

Романтики буржуазии, начиная от Новалиса, – это люди типа Петра Шлемиля, “человека, потерявшего свою тень” <…>. Литератор современного Запада тоже потерял свою тень, эмигрируя из действительности в нигилизм отчаяния, как это явствует из книги Луи Селина “Путешествие на край ночи”; Бардамю, герой этой книги, потерял родину, презирает людей, мать свою зовет “сукой”, любовниц – “стервами”, равнодушен ко всем преступлениям и, не имея никаких данных “примкнуть” к революционному пролетариату, вполне созрел для приятия фашизма [Первый съезд 1934, 11].

На двенадцатом заседании Карл Радек (настоящее имя – Кароль Зобель-зон, 1885–1939) выступил перед делегатами с докладом «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства», в котором констатировал «загнивание мировой капиталистической литературы». «Мертвящая петля капитализма», по словам Радека, все крепче сжималась на шее представителей западной творческой интеллигенции, а созданная ею культура была обречена на «загнивание» и «развал». Именно в этом контексте случай Селина виделся Радеку наиболее показательным:

Селин, – докладывал Радек, – дал жуткую картину не только современной Франции, но и современного мира. Он посмотрел в пропасть войны, он посмотрел в клоаку колониальной политики, он пригляделся к американской просперити, он дал мрачнейшую характеристику французской мелкой буржуазии [Первый съезд 1934, 303].

Доклад Радека вызвал бурное обсуждение: в следующие дни работы съезда все докладчики, касавшиеся в выступлениях проблемы «мировой литературы» (см.: [Schahadat 2023]), занимали позицию (не)согласия с ранее озвученными тезисами. Несколько развернутых реплик Селину посвятил Л.В. Никулин (1891–1967), в начале 1910-х учившийся в Сорбонне (!) и позднее вращавшийся в кругах поэтов-авангардистов [см.: Первый съезд 1934, 330–331]. На рассуждения Никулина откликнулся поэт Н.П. Бажан (1904–1983), в прошлом также близкий к контексту украинских панфутуристов [см.: Первый съезд 1934, 337]. Продолжил линию бесплодной критики бывший рапповец-руко-водитель В.М. Киршон (1902–1938), отличавшийся особой кровожадностью в деле писательских «погромов» [см.: Первый съезд 1934, 400–401]. Финальным «залпом» этой локальной «проработочной» кампании стало выступление В.М. Инбер (1890–1972), в начале 1910-х около четырех лет прожившей во

Франции и Швейцарии и издавшей в Париже первый стихотворный сборник «Печальное вино». Тем более показательны ее суждения:

…[французская] литература, за исключением одного Рабле, быть может, не имела оптимистов. Не случайно, что именно французская литература дала нам Луи Селина, этого самого “ночного”, самого мрачного писателя последних десятилетий [Первый съезд 1934, 546].

Последний раз на съезде имя французского автора возникло в докладе директора Института красной профессуры, ответственного редактора «Литературного критика» и одного из главных теоретиков соцреализма П.Ф. Юдина (1899–1968) на двадцать пятом заседании. В этот раз «отрицательный пример» Селина был приведен в качестве выгодного фона для характеристики «основного метода»:

Социалистический реализм принципиально противоположен современному буржуазному реализму и буржуазному романтизму.

Возьмем один из наиболее ярких примеров современного буржуазного реализма. В книге Селина «Путешествие на край ночи», которая является ярким выражением современного буржуазного реализма, видим, что буржуазный реализм способен на эмпирическое воспроизведение, на констатирование положения, в котором находится современное капиталистическое общество. Но этот реализм не в состоянии указать читателям, массам путь выхода из создавшегося положения [Первый съезд 1934, 667].

Так Селин поневоле стал заочным участником советской литературной жизни и даже оказался ввязанным в демагогические споры об эстетическом «методе» социалистической культуры.

Продолжение этих споров закономерно длило интерес литературных идеологов и практиков к ранним образцам не вполне понятной им – из-за намеренной и зачастую декларативной оторванности от общеевропейской культурной жизни – трансгрессивной прозы. Сам же Селин в одном из писем в редакцию «Нового французского обозрения» (Nouvelle Revue Française (NRF)), написанном в сентябре 1932 г., определял жанр «Путешествия…» как «эмоционально-аффективную симфонию» и даже «оперу» [Celine 1991, 14]. Литература новопровозглашенного соцреализма в середине 1930-х лишь начала осознавать контуры собственной целостности, выстраивая систему сложных взаимоотношений с «традицией». Именно поэтому материалистически ориентированные и заточенные на формальный анализ теоретики, уйдя от заполнения громадного числа лакун и прояснения «темных мест» в наспех произведенной эстетической доктрине «социалистического реализма», обратились к проблеме жанровой системы «новой» литературы. В центре ее располагался роман не только как ее «жанровое ядро», но и как квинтэссенция эпического начала культуры – «Большого Стиля» (см.: [Lauer 1994; Лахусен 2000; Белая 2000; Добренко 2000]). Развернувшаяся в Литературной секции Института философии Коммунистической академии 20 и 28 декабря 1934-го и 3 января 1935 г. дискуссия о романе (материалы состоявшегося диспута – реферат статьи и за- писи выступлений – были опубликованы в «Литературном критике» (см.: 1935. № 2. С. 214–249; № 3. С. 231–254); см. также: [Disput über den Roman 1988]), центром которой стало обсуждение теоретической статьи поименованного на советский манер Г.О. Лукача (настоящее имя – Дьёрдь Бернат Лёвингер, 1885– 1971) для девятого тома «Литературной энциклопедии» (подписан к печати лишь 15 ноября 1935 г.), вновь обратила внимание на проблему западноевропейской романной традиции Нового и новейшего времени, «подключив» Селина и к этому контексту. (Не менее значимым в связи с дискуссией о романе оказалось имя другого француза – Марселя Пруста (см.: [Гальцова 2013]), чья творческая практика интерпретировалась критикой примерно в том же ключе, что и первые писательские опыты Селина.)

Итоговый вариант статьи о романе состоит из двух частей – вводной исторической (за авторством Г.Н. Поспелова (1899–1992)) и собственно концептуальной (за авторством Г.О. Лукача). Примечательно, что имя Селина возникает в той части поспеловского текста, где содержится рассуждение о так называемом европейском «буржуазном реализме»:

В эпоху империализма – эпоху растущих социальных противоречий – французский буржуазный Р<оман> еще яснее обнаруживает свой упадок. Буржуазные писатели этой эпохи опускаются до культа чувственности и беззаботного эротического авантюризма, подобно писателям разлагающейся дворянской аристократии XVIII в. Таков напр. М. Прево со своими «Полудевами» и другими Р<оманами>. На примере такого характернейшего для эпохи империализма буржуазного романиста, как М. Пруст <…>, с разительной яркостью обнаруживаются тупики буржуазного искусства, его загнивание даже у крупнейших его мастеров. Мелкобуржуазные французские писатели идут по двум разным путям: или по пути идеологической деградации, ярким образцом к<ото>рой является в наши дни роман Селина «Путешествие на край ночи» (курсив мой – Д.Ц .), или под влиянием военных катастроф и пролетарских революций находят в себе силы возвыситься до больших социально-реалистических обобщений, обнаруживая все большее тяготение к сознательному художественному реализму (Р. Роллан, А. Жид и др.) [Поспелов, Лукач 1935, 785].

Иной теоретической логике было подчинено описание культурной динамики в имперской России. Если верить воспоминаниям И.М. Гронского, впервые мысль о том, что между социалистическим реализмом и «досоциалистической» литературой есть сильная взаимообуславливающая связь, прозвучала в кремлевском кабинете, куда критика вызвал сам Сталин. Гронский вспоминал, что тогда он «остановился на творческом методе дореволюционной прогрессивной литературы – критическом реализме , возникшем в России на этапе буржуазно-демократического общественного движения и, как известно, не выводившем литературу за пределы капиталистического общества», а Сталин в ответ указал «на преемственность в развитии литературы (литература критического реализма, возникшая на этапе буржуазно-демократического общественного движения, переходит, перерастает на этапе пролетарского социалистического движения в литературу социалистического реализма)» (цит. по: [К истории партийной политики 1989, 148]).

Традиционное для советской эстетической теории мышление бинарными оппозициями позволяло довольно легко локализовывать «регрессивные» явления художественной жизни, «вынимая» их из контекста, и противопоставлять «прогрессивным», тем самым корректируя «генеалогию» советского творческого «метода». Сложное представление об устройстве «буржуазного искусства», продолжавшее существовать еще в 1920-е – самом начале 1930х (ср.: [Луначарский 1924; Фриче 1927; Коган 1928; Горнфельд 1930; Куллэ 1930; Шиллер 1933; Шиллер 1935–1937]), постепенно редуцировалось и упрощалось до условно «полезных» и «вредных» (но «выгодных») сегментов. Таким образом, литературная история Франции XIX столетия объяснялась через конфликт «(мелко)буржуазной» и «пролетарской» («революционной») линий в рамках как бы стилистически единой, но идеологически не однородной «реалистической» эстетики; тогда как все, что находилось за пределами «реализма» и впоследствии породило культуру «современного декаданса» – «апогея капитализма» (по В.М. Фриче), в эстетических терминах не оценивалось вовсе. Показательная схема «литературной эволюции» приведена в предисловии В.А. Десницкого (1878–1958) к сборнику «Французский реалистический роман XIX века» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932):

К середине прошлого столетия, с закреплением буржуазией за собой позиций господствующего класса, реалистический стиль становился господствующим стилем европейской литературы. Разложение реалистического стиля как ведущего стиля европейской литературы начинается в 80-х годах XIX века, в закономерной обусловленности буржуазного идеологического творчества загниванием капиталистического общества, вступлением капитализма в последнюю, империалистическую, фазу своего существования. В эпоху заката своего могущества <…> буржуазия спешно ликвидируют <…> реалистический стиль в литературе <…>. В длительном процессе формирования реалистического стиля история французского реалистического романа XIX века представляет одну из наиболее ярких и значительных страниц. Имена Стендаля, Бальзака, Флобера, братьев Гонкур, Э. Золя, Мопассана давно и прочно вошли в число классиков буржуазной литературы. <…> Европейский реалистический роман складывался под лозунгом борьбы за владение материалистическим методом в области литературного творчества [Французский реалистический роман 1932, 3–4].

Схожей аналитической логикой руководствовались сперва авторы сборника «Из истории реализма XIX века на Западе» (М.: ГИХЛ, 1934), вышедшего под редакцией Ф.П. Шиллера (1898–1955), а затем и Лукач в книге «К истории реализма» (М.: Гослитиздат, 1939).

К середине 1930-х жанровый подход несколько потеснил абстрактное теоретизирование, в то же самое время сохранив описанную концептуальную рамку. (В эти годы начинают появляться работы М.М. Бахтина о романе, написанные в научном диалоге с работами Лукача, которые были опубликованы на страницах «Литературного критика» (№ 2. С. 214–249; № 3. С. 231–254) в 1935 г. В совокупности эти тексты не только открывали пути «пересборки» европейского «классического канона», но и предлагали иное соотношение имен и текстов дореволюционного «критического реализма».) Так, в статье «Проблема реализма у французских романистов», вошедшей в сборник «Литературные манифесты французских реалистов» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, [1935]), М.К. Клеман (1897–1942) писал:

«Во французской литературе пятидесятых и шестидесятых годов особое значение имели два классовых (!) варианта реалистического романа. Один из них, мелкобуржуазный, был представлен творчеством Шанфлери и Дюранти (установки этого варианта пропагандировались журналом «Реализм»), второй, рантьерский, нашел свое выражение в художественной деятельности Флобера и братьев Гонкур. К мелкобуржуазной линии реалистического романа примыкал и Зола, опиравшийся, однако, на художественный опыт Флобера и братьев Гонкур, приспосабляя его для своих целей. Если, с одной стороны, их творческий опыт был широко использован «младшими реалистами» – Э. Зола, А. Додэ, Мопассаном, то, с другой стороны, литературный генезис импрессионизма, враждебного позднему реализму, также упирался в творческое наследие авторов «Жермини Ласерте» и «Мадам Жервезе», – так было исторически объективировано противоречие, заложенное в самом генезисе реализма.

<…> Правдивое реалистическое воспроизведение действительности в условиях капиталистического строя неминуемо вело к разоблачению этой действительности. <…> Стоявшие у власти буржуазные группировки были заинтересованы не в правдивом, а в мистифицирующем искусстве. Оппозиционность мелкобуржуазных и рантьерских группировок, оттертых от политической власти и утесняемых, а порою и экспроприируемых бурными темпами капиталистического развития Франции Второй империи, ставила их в более счастливые условия для создания реалистического искусства. <…> Поэтому французский буржуазный реализм в обоих своих вариантах был реализмом ограниченным <…>. В условиях капиталистического общества реализм остается неизбежно ограниченным, его характеризуют и тематическая узость и противоречие между мировоззрением и методом художника. Только коренная ломка эксплуататорских отношений и построение общества на новых основаниях выводит искусство на широкую дорогу социалистического реализма и придает ему безусловную познавательную ценность» [Литературные манифесты французских реалистов 1935, 9–11].

Очевидно, теоретики тогда не мыслили социалистический реализм как локально советский проект, поэтому активно вклинивали его в общеевропейскую литературную историю, тем самым утверждая прогрессистский модус ее развития. Так, сходные мысли ранее высказал автор ряда статей о творчестве Селина предисловия к переводу «Путешествия…» ([М.; Л.]: ГИХЛ, 1934) И.И. Анисимов (1899–1966) в лекции «Французский буржуазный реализм», прочитанной в Институте красной профессуры 5 января 1935 г. (стенограмму этой лекции см.: АРАН. Ф. 1662. Оп. 1. Ед. хр. 87). Примечательно также и то, что в 1936 г., когда выражение «критический реализм» прочно закрепилось в речевом обиходе критиков, под редакцией Н.Я. Берковского (1901–1972) вышел сборник статей о западной литературе «Ранний буржуазный реализм» (Л.; [М.]: Гослитиздат, 1936), теоретический «каркас» которого строится на тех же методологических соображениях.

Как видим, культурная карта расчерчивалась вполне определенно, что проливает свет на тот не вполне внятный контекст, в который поместил Селина Поспелов в упомянутой энциклопедической статье.

Список литературы Сила отрицательного примера: Луи-Фердинанд Селин и "генеалогия" соцреалистического литературного проекта (заметки к теме)

- Ариас-Вихиль М. А. Об истории создания термина «социалистический реализм» и подготовке Первого съезда советских писателей (стенограмма беседы И.М. Гронского с сотрудниками Архива А.М. Горького) // Codex manuscriptus: Статьи и архивные публикации. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 66-114.

- Белая Г.А. Советский роман-эпопея // Соцреалистический канон: Сб. статей / Под ред. Е.А. Добренко и Х. Гюнтера. СПб.: Академический проект, 2000. С. 853-873.

- Гальцова Е.Д. Пруст и русская (советская) теория романа 1920-1930-х годов // Россия и Франция XVIII-XX вв.: Лотмановские чтения. М.: РГГУ, 2013. С. 363-387.

- Горнфельд А.Г. Романы и романисты. М.: Федерация, 1930. 307 с.

- Добренко Е.А. «Занимательная история»: Исторический роман и социалистический реализм // Соцреалистический канон: Сб. статей / Под ред. Е.А. Добренко и Х. Гюнтера. СПб.: Академический проект, 2000. С. 874-895.

- Захаров А.В. К вопросу о возникновении термина «Социалистический реализм» // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2006. № 1. С. 107-118.

- Зелинский К. Вечер у Горького (26 октября 1932 года) / Публ. Е. Прицкера // Минувшее. Вып. 10. М.; СПб.: Прогресс; Феникс, 1992. С. 92-113.

- К истории партийной политики в области литературы (Переписка И. Гронского и А. Овчаренко) // Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 143-166.

- Коган П.С. Очерки по истории западноевропейских литератур. Т. 3. М.; Л.: Госиздат, 1928. 394 с.

- Куллэ Р.Ф. Этюды о современной литературе западно-европейской и американской. М.; Л.: Госиздат, 1930. 249 с.

- Лахусен Т. Соцреалистический роман воспитания, или провал дисциплинарного общества // Соцреалистический канон: Сб. статей / Под ред. Е.А. Добренко и Х. Гюнтера. СПб.: Академический проект, 2000. С. 841-852.

- Литературные манифесты французских реалистов. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, [1935]. 203 с.

- Луначарский А.В. История западно-европейской литературы в ее важнейших моментах: (Лекции, читанные в Университете имени Я.М. Свердлова). Ч. I—II. М.; Л.: Госиздат, 1924. 244+235 с.

- На уровень новых задач [редакционная] // Правда. 1932. № 127 (5292). 9 мая. С. 2.

- Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934: Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. 718 c.

- Поспелов Г., Лукач Г. Роман // Литературная энциклопедия: в 11 т. Т. 9. М.: ОГИЗ РСФСР, Советская энциклопедия, 1935. Стб. 773-832.

- Французский реалистический роман XIX века: Сб. статей. М.; Л.: ГИХЛ, 1932. 238 с.

- Фриче В.М. Очерки развития западных литератур. 3-е перераб. изд. [Харьков]: Пролетарий, 1927. 238 с.

- (а) Цыганов Д.М. «Негативная фотография мира»: Луи-Фердинанд Селин в зеркалах советской эстетической теории и литературной критики (1930-1940-е годы) // Rossica. Литературные связи и контакты. 2024. № 6 (в печати).

- (b) Цыганов Д.М. «Путешествие на край советской ночи»: К истории публикации дебютного романа Л.-Ф. Селина в СССР // Литературный факт. 2024. № 3. С. 416-436.

- Шиллер Ф.П. История западно-европейской литературы нового времени: в 3 т. М.: Гослитиздат, 1935-1937.

- Шиллер Ф.П. Очерки по истории немецкой революционной поэзии XIX века. М.: Советская литература, 1933. 256 с.

- Юрьенен С.С. «Инженеры душ» на краю ночи // Селин в России: Сб. материалов и исследований. СПб.: Общество друзей Л.-Ф. Селина, 2000v С. 56-63.

- Celine L.-F. Lettres a la N.R.F., 1931-1961 / Ed. etablie, presentee et annotee par P. Fouche. Preface de Ph. Sollers. Paris: Gallimard, 1991. XXI, 617 p.

- Disput über den Roman: Beiträge aus der Sowjetunion 1917-1941. Berlin; Weimar: Aufbau, 1988. 584 s.

- Lauer R. Dir Roman-Epopöe - eine stalinistische Gattung? // Kultur im Stalinismus: Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 50er Jahre. Bremen: Temmen, 1994. S. 101-116.

- Schahadat S. World Literature and Ideology: The Case of Socialist Realism // World Literature in the Soviet Union / Ed. by G. Tihanov, A. Lounsbery, R. Djagalov. Boston: Academic Studies Press, 2023. P. 189-206.