Сильнопрофилированные фибулы с территории Прикамья и их контекст

Автор: Красноперов Александр Анатольевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

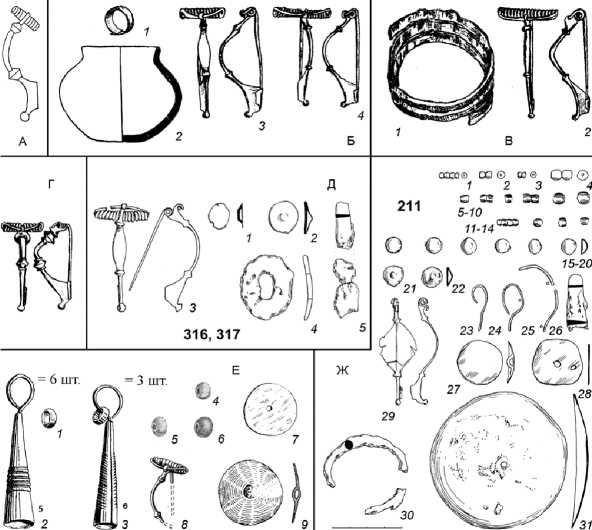

В статье публикуется сводка комплексов и отдельных находок сильнопрофилированных фибул группы Амброз-11 с территории Прикамья. Все они связаны с памятниками пьяноборской культуры. Фибулы этой группы в настоящее время датируются 2 половиной II - началом III в. Любопытно территориальное распределение находок. Признано, что фибулы производились в Причерноморье; широко распространены на Северном Кавказе, Дону и в Предволжье. В сарматских памятниках Заволжья и южного Приуралья найдено всего 10 экземпляров. Большая серия известна на верхнем Дону, у сарматского и сарматизированного населения. В Прикамье найдено 8 экземпляров. Обстоятельства поступления в Прикамье не очень понятны. Во 2 половине II в. прерываются устойчивые связи причерноморских центров производства и групп сарматских кочевников на Волге, но контакты продолжаются в направлении верховьев Дона. Территории верхнего Подонья и Прикамья разделены большими пространствами, где известны всего две находки: в Нижегородской области и Чувашии. Аналогичное территориальное распределение можно отметить для фибул с кнопкой на конце приемника группы Амброз-12. Вероятные маршруты поступления в Прикамье можно будет обсуждать после их комплексной оценки.

Прикамье, пьяноборская культура, фибулы, среднесарматское время, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147238599

IDR: 147238599 | УДК: 902/904, | DOI: 10.14529/ssh220405

Текст научной статьи Сильнопрофилированные фибулы с территории Прикамья и их контекст

Включение привозных предметов в «местный» культурный комплекс позволяет ставить и решать сразу две взаимосвязанных группы вопросов: хронологии местных древностей на основе более разработанной, и каналов и обстоятельств поступления. «Простое» решение второго вопроса – через посредство сармат – при систематическом рассмотрении оказывается ошибочным. Фактический материал достаточно обширен, и не может быть обобщен в рамках одной публикации. Статья продолжает цикл публикаций, посвященный этой тематике. В этой работе публикуется сводка комплексов и отдельных находок сильнопрофилиро-ванных фибул группы Амброз-11 с территории Прикамья.

Обзор литературы

Единичные находки сильнопрофилированных фибул первоначально выделены О. Альмгреном в тип 87 группы IV [1, taf. IV]. Более характерные для южных памятников, они описаны А. К. Амброзом в группе 11 [2, с. 40–43]. Их отличают проволочная или плоская спинка с двумя бусинами и пластинчатый приемник с кнопкой на конце. Серии выделены по наличию или отсутствию крючка для тетивы. В настоящий момент весь массив находок сильнопрофилированных фибул разделен на две самостоятельные группы. «Поздняя» из них, экземпляры маленьких размеров (Almgren-200, Амброз-11/II-3, Кропотов-10/IV), была проанализирована И. О. Гавритухиным [3], и недавно фундирована В. Ю. Малашевым [4]. Эта группа имеет совершенно обособленную хронологию, ареалы, динамику распространения. Указанные работы на ближайшее время исчерпали тему.

Для ранних форм А. С. Скрипкин отметил, что первоначально предположенная О. Альмгре-ном динамика эволюции по удлинению спинки, признак не четкий [5, с. 109–113, рис. 3, 18–35 ], что подтвердил М. В. Кривошеев [6, с. 145–146]. Самый заметный признак, стержневая или пластинчатая спинка, рассматривался специально, и на уровне тенденции отмечено, что экземпляры с пластинчатой спинкой занимают более позднюю хронологическую позицию по отношению к экземплярам со стержневой спинкой [7, с. 133–135]. Разделение на I и II серии [8, с. 225] больше территориальное, и для хронологии существенного значения не имеет1 (за исключением I серии 1 варианта с очень короткой фигурной спинкой скорее «западных» форм). Принятая на сегодняшний день общая дата – от середины II до начала III в. н. э. [6, с. 146; 8, с. 231].

Методы исследования

Картографирование находок в контексте культурных групп памятников конкретных территорий дает интересный результат.

В сарматских памятниках Дона и Волги отмечено не менее 27 «ранних» фибул из 19 погребений [6, с. 144], на южном Урале – всего 8 находок [9, с. 188; 10, с. 100], и еще дальше на юго-восток не менее трех в Арало-Каспийском междуморье [11, рис. 139, 2 ; 12, рис. 4.II, 3 ; 13, рис. 2, 1 , с. 172,

175–176]1. Находки в лесной зоне (Окско-Донской водораздел) недавно собраны А. М. Воронцовым и Е. В. Столяровым [15]. Из восьми учтенных экземпляров три относятся к «поздней» серии Ам-броз-11/II или Кропотов-10/IV, остальные пять – к ранней. Контекст ранних находок связан с памятниками финала древностей типа Ново-Клейменово и с событиями формирования мощин-ской культуры около середины III в. [15, с. 67]. К западу и к югу от очерченного ареала известны находки на верхнем Дону: Ново-Никольский, Вязовский [16, рис. 36, 1–8 ; 17, рис. 5, 6 ; 18, рис. 70, 9 , 71, 53 , 77, 1–12 ; 19, рис. 3, 5 ], Березовский2 [20, рис. 3], Ключи [21, рис. 2, 9 ], Липецкий [18, с. 118] могильники, Стаево-5,10 [22, рис. 2, 6–10 , с. 143– 144], к востоку – только два экземпляра: из Нижегородской области, Сергачский/Кожина слобода могильник, погребение 3 [8, с. 248–№ 632, серия II; 23, рис. 2, 12 ], и в Чувашии, Сендимиркино, погребение 613.

В Прикамье найдено 8 экз. «ранних» сильно-профилированных фибул [рис. 1]. Что характерно, только в пьяноборских могильниках; в синхронных и связанных (гляденовской и кара-абызской) культурах фибул группы Амброз-11/I нет.

Результаты и дискуссия

Очевидно, что в Прикамье наблюдается концентрация фибул этой группы, отделенная относительно «пустыми» пространствами. Но и в Прикамье фибулы распространены не повсеместно. Всего две точки: среднее течение р. Ик (Сасыкульский могильник) и напротив устья Ика (Ныргында I, Ныргында II, Чеганда II могильники). В других синхронных пьяноборских памятниках сильно-профилированных фибул (а часто и фибул вообще) нет, несмотря на обширные вскрытые площади. Закономерен вопрос, в какой последовательности они поступали: с Ика в устье, или с устья на Ик?

Ответ, вероятно, необходимо искать со стороны хронологии комплексов. К сожалению, «свой» материал яркой пьяноборской культуры представлен в основном разнообразными типами бляшек, хронологическое значение которых мало. И еще одна особенность комплексов с фибулами – очень часто именно в них больше ничего нет. Среди рассматриваемых наблюдается схожая картина. Именно фибулы являются датирующими в погребениях. Заметной временной разницы между могилами в среднем течении Ика и напротив устья тоже не наблюдается. Но можно еще раз подчеркнуть особенности распространения: 1) фибулы группы Амброз-11/I представительны в пьяноборских комплексах; 2) не встречаются в синхронных культурах лесной зоны; 3) крайне редки у сармат в Заволжье4; 4) ближайший ареал концентрации – население верхнего Подонья сарматского времени (рис. 2).

Ни одна из двух сарматских групп, использовавших в костюме сильнопрофилированные фибулы во 2 половине II в., не имела прямых контактов с пьяноборским населением.

А. С. Скрипкин связывал ситуацию отсутствия памятников в Заволжье с особенностями сложения позднесарматской культуры, которая первоначально оформилась на южном Урале и в Заволжье, что прервало устойчивые контакты с причерноморскими центрами производства. И только в 3-й, может быть, даже в 4-й четверти II в. вновь происходит объединение регионов Заволжья и междуречья Волги и Дона, что выразилось, в том числе, и в повсеместном распространении в начале III в. новых групп фибул – лучковых 3–5 вариантов [5, с. 112]. Такая последовательность событий нашла подтверждение на новом материале [24]. То есть во 2 половине II в. в Заволжье уже есть группы населения «позднесарматской культуры», которым недоступны товары, произведенные в мастерских Причерноморья. А в Предволжье сохраняется предшествующее население, поддерживающее традиционные контакты. Но сарматские и пьяноборские памятники с находками сложно профилированных фибул не смыкаются территориально. Мало того, пьяноборская культура территориально относится к Заволжью. Ближайшие находки фибул – в Никифоровке и в Андреевке на р. Самаре. Д. Г. Бугров, специально рассматривавший причины, отметил, что пьяноборские памятники распространены только на правом, высоком берегу р. Ик, со множеством площадок для устройства городищ. Левый берег реки более низкий и пологий, что делает его удобным для передвижения кочевников. На протяжении всего среднесарматского и раннего периода позднесарматского времени кочевое население полностью контролировало территорию к западу от Ика, что делало невозможным расширение пьяноборского ареала в этом направлении [25, с. 175– 176, 189]. Глубину проникновения маркирует могильник Нижняя Мактама на левом берегу р. Степной Зай (текущей параллельно р. Ик). Вещей в разрушенных погребениях нет, а по керамике [26, рис. 16] они могут датироваться достаточно широко, от рубежа I/II до середины III в. н. э., но определенно датируются не до рубежа эр и не позже, не позднесарматским временем.

Другой очаг распространения – позднескифское, сарматское и сарматизированное население верхнего Подонья. В этой зоне реконструируется процесс смещения позднескифских групп в лесную зону (появление Вязовского, Ново-Николь- ского, Березовского могильников II – 1 половины III вв.) под давлением позднесарматского населения [18, с. 102–110; 27], приведший к образованию памятников типа Ново-Клейменово (2 половина II – начало III в.), связанных также с позднедьяковскими группами, ранним (кошибеевским) горизонтом культуры рязано-окских могильников, и испытавших центральноевропейский культурный импульс. Финал этих памятников связан с военным разгромом, кратковременным запустением площадок и последовавшим заселением ран-не-мощинским населением [28, с. 15–16; 29, с. 69–71]. В предшествующее время, на рубеже эр, контакты между Подоньем и Прикамьем видны отчетливо. Промежуточная зона была занята памятниками андреевско-писеральского круга, демонстрировавшими юго-западные [30] и западные связи [31; 29, с. 68–69]. Позже, во II в., к ним добавляется восточный, пьяноборский компонент: с востока [32, с. 261; 33] и на восток (мечи [34, рис. 1], некоторые типы фибул(?), сюльгам(?) [35]), и лишь в конце II – начале III в. снова проявляется южное, сарматское, влияние, выразительное в памятниках Сендимиркино-Таутово [32, с. 264–268]. Но в период бытования сильнопрофи-лированных фибул контакты прерываются. Между зонами распространения в Подонье и в Прикамье зафиксированы всего две находки.

Выводы

Обстоятельства поступления в Прикамье не очень понятны. Если исключить из рассмотрения основной ареал бытования застежек рассматриваемой формы [рис. 2: А], который, очевидно, связан с центрами производства, то распространение находок получается весьма любопытным. В огромной степной зоне к востоку от Волги, занятой «сарматскими» памятниками, их практически нет, – во 2 половине II в. прерываются устойчивые связи причерноморских центров производства и групп сарматских кочевников на Волге. Но контакты, отраженные, в том числе, и находками сильнопрофилированных фибул причерноморских типов, продолжаются в направлении верховьев Дона. Территории верхнего Подонья и Прикамья разделены большими пространствами, где известны всего две находки: в Нижегородской области и Чувашии. Однако другие категории инвентаря (оружие, застежки других форм) этого времени в совокупности показывают регулярное взаимодействие на границе лесостепной и лесной зон. Поступление фибул группы Амброз-11 в Прикамье может быть как-то сопряжено с обстоятельствами поступления фибул с кнопкой на конце приемника (группы Амброз-12), которые1 происходят с тех же групп памятников и тоже отсутствуют на смежных территориях, но вопрос требует последовательного изучения.

Каталог

Сасыкульский (Ново-Сасыкульский) могильник . Башкирия. Раскопки С. М. Васюткина, В. К. Калинина 1976, 1977, 1979, 1980 гг. Опубликована только обзорная статья с выборочными типами вещей.

-

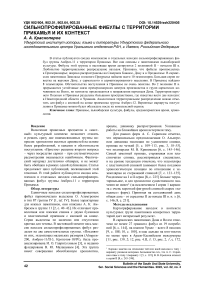

1. Сасыкуль2, погребение 1 [8, с. 229-№ 27, серия I, вариант 2]. Единственная находка в разрушенном (сохранился только череп) погребении [37, рис. 9, 1 ] [рис. 1, Г ].

-

2. Сасыкуль, погребение 300 [8, с. 248-№ 629, серия II]. Комплекс полностью неизвестен [37, рис. 6, 3 , 9, 10 ] [рис. 1, В ].

-

3, 4. Сасыкуль, погребение 309 [8, с. 248-№ 630–631, серия II, 2 экз.: стержневая и узкая пластинчатая спинки]. Комплекс полностью неизвестен [37, рис. 8, 49 , 9, 11,12 , 20, 3 ] [рис. 1, Б ].

-

5. Чеганда II, погребение 38 [8, с. 248-№ 633, серия II]. В могиле золотостеклянные бусы [38, табл. I, 5, 6, II, 2 0, III, 11,18 , XV, 4,5,22 ] [рис. 1, Е ].

-

6. Ныргында I, погребение 211 [39, табл. 116, 29 , широкая пластинчатая спинка]. В могиле золотостеклянные бусы, зеркало типа Скрипкин-1.0 или -1.6 со срезанной ручкой [39, табл. 116] [рис. 1, Ж ].

-

7. Ныргында I, погребение 316, 317 [39, табл. 189, 3 , узкая пластинчатая спинка]. Парное погребение [39, табл. 189] [рис. 1, Д ].

-

8. Ананьино(?). А.-М. Тальгрен приводит копию А. А. Спицына с рисунка П. В. Сюзева3 на казанском археологическом съезде, но сомневается в указании местоположения [40, fig. 104, 12 , p. 142] [рис. 1, А ].

Чегандинский II могильник . Удмуртия. Раскопки В. Ф. Генинга 1954–1956 гг. Опубликован как раздел монографии. Рисунки изданы дважды, но только типами вещей, комплексы восстанавливаются по описаниям и ссылкам.

Ныргындинский I могильник . Удмуртия. Раскопки А. С. Спицына, В. Ф. Генинга, Р. Д. Голдиной, Л. И. Ашихминой, Г. Н. Журавлевой 1898, 1954, 1969–1971, 1975, 1979 гг. Полностью опубликован по комплексам.

Ананьинский могильник . Татарстан. Сборы, покупки и небольшие раскопки. Разрозненные находки предметов разных лет, авторов; многочисленные перемещения коллекций.

Рис. 1. Комплексы с сильнопрофилированными фибулами в Прикамье. А – «Ананьино»;

Б – Сасыкуль, погребение 309; В – Сасыкуль, погребение 300; Г – Сасыкуль, погребение 1;

Д – Ныргында I, погребение 316,317; Е – Чеганда II, погребение 38; Ж – Ныргында I, погребение 211. Ссылки см. в каталоге Fig. 1. Complexes containing strongly profiled fibulae in the Kama region. A – «Ananino»; B – Sasykul, grave 309; V – Sasykul, grave 300; G – Sasykul, grave 1; D – Nyrgynda I, grave 316, 317; E – Tcheganda II, grave 38; Zh – Nyrgynda I, grave 211. See catalog for links

Рис. 2. А. Схема распределения находок сильнопрофилированных фибул по районам. Цифры отражают характеристику «не менее» стольких экземпляров. Б. Карта распространения находок фибул. Фрагмент карты В. В. Кропотова (2010) с дополнениями.

Квадратная сетка и нумерация соответствуют исходнику. Дополнительные номера (подчеркнутые) введены только для находок сильнопрофилированных фибул (звездочками), не учтенных в своде. Кв. I: 48 – Слобода. Кв. II: 57 – Кожуховка, 58 – Ефремовский р-н, 59 – Стаево, 60 – Липецк, 61 – Березовка, 62 – Ключи, 63 – Сендимиркино. Кв. III: 45 – Ананьино, 46 – Усть-Абинский.

Кв. V: 181 – Чиковский, 182 – Кермен-Толга, 183 – Джангар. Кв. VI: 8 – Каракабак, 9 – Асар(ы), 10 – Казы-баба

Fig. 2. A. Scheme of distribution of finds of heavily profiled brooches by regions. The numbers reflect a characteristic of «no less than» a given number of examples. B. Map of the distribution of fibulae finds. Fragment of the map of V. V. Kropotov (2010) with additions. The square grid and numbering match the original. Additional numbers (underlined) are introduced only for finds of strongly profiled fibulae (stars) not included in the code. Sq. I: 48 – Sloboda. Sq. II: 57 – Kozhukhovka, 58 – Efremovsky district, 59 – Staevo, 60 – Lipetsk, 61 – Berezovka, 62 – Kluchi, 63 – Sendimirkino. Sq. III: 45 – Ananyino, 46 – Ust-Abinsk. Sq. V: 181 – Chikovsky, 182 – Kermen-Tolga, 183 – Dzhangar.

Sq. VI: 8 – Karakabak, 9 – Asar(s), 10 – Kazy-baba

Выражаем благодарность за помощь с литературой И. Е. Бирюкову (Липецк), Д. Г. Бугрову (Казань), Е. П. Китову (Москва), Д. А. Топалу (Кишинев).

Список литературы Сильнопрофилированные фибулы с территории Прикамья и их контекст

- Almgren, O. Studien uber nordeuropaische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berucksichtigun der provinziaromischen und sudrussischen Formen / O. Almgren. - Stockholm, 1897. -XIII, 243 S., XI Taf. / Mannus-Bibliothek, № 32. 2. Aufl. - Leipzig : Kabitzsch, 1923. - VI, 254 S., Abb., Taf.

- Амброз, А. К. Фибулы юга европейской части СССР (II в. до н.э. - IV в. н.э.) / А. К. Амброз // Свод археологических источников. Вып. Д1-30. - М. : Наука, 1966. - 169 с.

- Гавритухин И. О. Находка из Супрут в контексте восточноевропейских сильнопрофилированных фибул / И. О. Гавритухин // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 2. Ч. 1 ; ред. А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин. - Тула : Куликово поле, 2010. - С. 49-68.

- Малашев, В. Ю. О сильнопрофилирован-ных фибулах середины III-IV в. н. э. / В. Ю. Малашев, З. П. Кадзаева // Российская археология. -2021. - № 2. - С. 54-72.

- Скрипкин, А. С. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам сарматских погребений) / A. С. Скрипкин // Советская археология. - 1977. -№ 2. - С. 100-120.

- Кривошеев, М. В. Фибулы из сарматских комплексов 2 половины II - 1 половины III вв. н. э. в южной части Волго-Донского Междуречья / Кривошеев М. В. // Четвертая Кубанская археологическая конференция : тезисы и доклады ; ред. И. И. Марченко. - Краснодар, 2005. - С. 144-147.

- Габуев, Т. А. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа / Т. А. Габу-ев, В. Ю. Малашев. - М. : Таус, 2009. - 468 с.

- Кропотов В. В. Фибулы сарматской эпохи / B. В. Кропотов. - К. : ИД АДЕФ-Украина, 2010. - 384 с.

- Мошкова, М. Г. Фибулы из позднесармат-ских погребений Южного Приуралья: вопросы хронологии и производства / М. Г. Мошкова // Нижневолжский археологический вестник. -2000. - Вып. 3. - С. 186-200.

- Малашев, В. Ю. Позднесарматская культура Южного Приуралья во II-III вв. н.э. : дис. ... канд. ист. наук / В. Ю. Малашев. - М., 2013. - 301 с.

- Левина, Л. М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тыс. до н. э. - I тыс. н. э. / Л. М. Левина. - М. : ВЛ, 1996. - 396 с.

- Ягодин, В. Н. Арало-Каспийское междумо-рье в первые века н. э. / В. Н. Ягодин // Всадники Великой степи: традиции и новации : труды филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана в г. Астана. - Астана : Изд. группа ФИА им. А. Х. Маргулана в г. Астана, 2014. - С. 264-278.

- Гавритухин, И. О. Фибулы с полуострова Мангышлак (Республика Казахстан) / И. О. Гавритухин, А. Е. Астафьев, Е. С. Богданов // Поволжская археология. - 2019. - № 3. - С. 170-189.

- Ширин, Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н.э. (погребальные памятники фоминской культуры) / Ю. В. Ширин. - Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2003. - 288 с.

- Воронцов, А. М. Восточноевропейские сильнопрофилированные фибулы с территории Окско-Донского водораздела / А. М. Воронцов, Е. В. Столяров // История вещей - история и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гавритухина / Раннеславянский мир. - Вып. 20 ; отв. ред. А. М. Облом-ский. - М. : ИА РАН, 2020. - С. 67-75.

- Левенок В. П. Ново-Никольский могильник сарматского времени на Верхнем Дону / В. П. Левенок // Краткие сообщения института археологии. Вып. 133 / Железный век Восточной Европы. - М. : Наука, 1973. - С. 86-94.

- Воронина Р. Ф. Сарматский могильник у с. Ново-Никольское / Р. Ф. Воронина // КСИА. Вып. 170 / Железный век. - М. : Наука, 1982. - С. 87-90.

- Медведев А. П. Сарматы в верховьях Та-наиса / А. П. Медведев. - М. : Таус, 2008. - 252 с.

- Бирюков, И. Е. Новые раскопки НовоНикольского могильника на Верхнем Дону / И. Е. Бирюков // Верхнедонской археологический сборник. - Вып. 3 ; отв. ред. А. Н. Бессуднов. -Липецк ; СПб., 2007. - С. 174-184.

- Березуцкий, В. Д. Исследования экспедиции «Возвращение к истокам» / В. Д. Березуцкий // Археологические исследования в Центральном Черноземье в 2018 г. ; ред. М. В. Ивашов. - Липецк; Воронеж : Новый взгляд, 2019. - С. 64-67.

- Хреков А. А. Сарматские памятники лесостепного Прихоперья / А. А. Хреков // Археологическое наследие Саратовского края. - Вып. 8 ; отв. ред. А. И. Юдин. - Саратов: Научная книга, 2008. - С. 94-105.

- Обломский, А. М. Фибулы Днепровского лесостепного Левобережья и Подонья раннерим-ского времени. Проблема связей оседлого населения / А. М. Обломский // Краткие сообщения института археологии. - Вып. 265. - М.: ИА РАН. 2021. - С. 139-159.

- Гришаков, В. В. Сергачский могильник «Кожина слобода» в системе памятников андреевско-писеральского горизонта / В. В. Гришаков // Пензенский археологический сборник. - Вып. 3 ; общ. ред. Г. Н. Белорыбкин. - Пенза: ПИРО, 2010. - С. 103-115.

- Малашев, В. Ю. Кочевнические памятники Казахстана, Средней Азии и происхождение поздне-сарматской культуры / В. Ю. Малашев // Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы: материалы международной научной конференции. - Алматы, 2011. - Т. II. - С. 251-255.

- Бугров, Д. Г. Поселения пьяноборской культуры в Икско-Вельском междуречье: дис. ... канд. ист. наук / Д. Г. Бугров. - Казань, 2006. - 350 с.

- Казаков, Е. П. Очерки древней истории Восточного Закамья (Из истории Альметьевского региона). Вып. II. / Е. П. Казаков, З. С. Рафикова. -Альметьевск, 1999. - 119 с.

- Бирюков, И. Е. Позднескифский горизонт в лесостепи от Днепра до Волги / И. Е. Бирюков // Археологическое наследие. - 2020. - № 1 (3). - С. 393-403.

- Воронцов, А. М. Культурно-хронологические горизонты памятников II-V вв. на территории Окско-Донского водораздела / А. М. Воронцов. - Тула: Куликово поле, 2013. - 173 с.

- Воронцов, А. М. Война I века на границе лесной зоны: Окско-Донской водораздел / А. М. Воронцов, Е. В. Столяров // Stratum plus. -2019. - № 4: Меч Марса. - С. 51-74.

- Ахмедов, И. Р. Фибулы «AVCISSA» в По-сурье и Поочье / И. Р. Ахмедов // История вещей -история и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гаври-тухина / Раннеславянский мир. - Вып. 20; отв. ред. А. М. Обломский. - М.: ИА РАН, 2020. - С. 36-48.

- Ставицкий, В. В. Западный компонент в материалах Андреевского кургана / В. В. Ставиц-кий // Вестник НИИГН при Правительстве Республики Мордовия. - 2013. - № 3(27). - С. 126-141.

- Мясников Н. С. Этнокультурные процессы в Чувашском Поволжье в I-VIII вв. н.э. в свете археологических данных / Н. С. Мясников // Итоговые научные сессии 2011-2014 гг. ; сост. Г. А. Николаев. - Чебоксары: ЧГИГН, 2014. - С. 255-309.

- Бугров, Д. Г. Некоторые проблемы выделения «этнокультурных компонентов» памятников андреевско-писеральского типа: погребальный обряд / Д. Г. Бугров, Н. С. Мясников // Поволжская археология. - 2018. - № 3. - С. 314-335.

- Зубов, С. Э. Ранние палаши Волго-Уралья / С. Э. Зубов // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: доклады к VI международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». - Челябинск: Изд-во ЮУр-ГУ, 2007. - С. 124-133.

- Столяров, Е. В. Сюльгамы андреевско-писеральского типа с территории Окско-Донского водораздела / Е. В. Столяров // Поволжская археология. - 2021. - № 1 (35). - С. 131-147.

- Воробьева, С. Л. Ново-Сасыкульский могильник как опорный памятник пьяноборской культуры в Нижнем Прикамье / С. Л. Воробьева, В. В. Куфтерин // Новые материалы и методы археологического исследования: От критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V Международной конференции молодых ученых ; отв. ред. В. Е. Родинкова. - М.: ИА РАН, 2019. - С. 91-93.

- Васюткин, С. М. Ново-Сасыкульский могильник / С. М. Васюткин, В. К. Калинин // Археологические работы в низовьях р. Белой; отв. ред. А. Х. Пшеничнюк. - Уфа, 1986. - С. 95-122.

- Генинг В. Ф. История населения удмуртского Прикамья в Пьяноборскую эпоху. Чегандинская культура III в. до н. э. - II в. н.э. Ч. II. / В. Ф. Генинг // Вопросы археологии Урала. - Вып. 11. - Ижевск; Свердловск, 1971. - 190 с.

- Голдина, Р. Д. Ныргындинский I могильник II-III вв. на средней Каме / Р. Д. Голдина, А. А. Красноперов // МИКВАЭ. Т. 22. - Ижевск: Удмуртский университет, 2012. - 364 с.

- Tallgren A. M. L'epoque dite d'Ananino dans la Russie orientale / A. M. Tallgren // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskiija. - XXXI. -Helsinki, 1919. - 203 p.