Силурийский промежуточный коллектор алмазов (Южное Притиманье, Пермский край)

Автор: Пактовский Ю.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Промышленная алмазоносность терригенных отложений в основании силура (колчимская свита лландовери - S1kl1) установлена в 2010 г. В статье приведены результаты гранулометрических, минералогических и литохимических анализов образцов пород, отобранных из разных горизонтов терригенных отложений в основании силура; установлены их особенности и индикаторные признаки, важные при полевой диагностике пород. Приведено геологическое описание отложений силурийского коллектора, среди которых по литологическим признакам выделено три толщи. Продуктивность каждой из толщ сопоставлена с данными крупнообъемного опробования. Важным выводом литологических исследований является то, что континентальные фации временных и небольших водотоков отличаются рассеянным по поверхности напластования пород крупнообломочным материалом, контролирующим струйчатое и гнездовое распределение полезного ископаемого. Важным следствием является то, что рассеянный в толще пород редкий галечный материал может служить индикатором продуктивных россыпей аллювиального генезиса. По аналогии, появление ветрогранников в обломочной коре выветривания может служить указанием на эоловые россыпи алмаза. Таким образом, оперативное сочетание структурно-геологических и литологических исследований дает возможность сопоставлять сходные отложения в разных геологических обстановках и повысить эффективность поисково-разведочных работ.

Пермский край, силур, промежуточный коллектор, гранулометрия, минералогия, литохимия, алмаз

Короткий адрес: https://sciup.org/147246220

IDR: 147246220 | УДК: 55(234.852):553.81:550.85 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.4.301

Текст научной статьи Силурийский промежуточный коллектор алмазов (Южное Притиманье, Пермский край)

История открытия алмазоносности базальных отложений силура в Южном При-тиманье по-своему драматична и имеет достаточно длительную историю. Впервые на возможность алмазоносности «в низах силура и девона» указывал еще А. А. Кухаренко на основании изучения палеозойского разреза западного склона Среднего Урала, в котором он выделил два максимума грубообломочных отложений и коррелирующих с ними максимумов содержаний хромшпинелида и ильменита в тяжелой фракции пород (Ку-харенко, 1955). Необходимо добавить, что речь шла, конечно, не о возможных алма-зопроявлениях, но о промышленно значимой алмазоносности. Это, по сути, научное предвидение нашло свое подтверждение только годы спустя на Северном Урале, точнее на территории Южного Притиманья. Причем, такатинские остаточные россыпи (D1tk) были установлены раньше (Ишков, 1966), чем силурийские (S1kl1), о чем речь пойдет ниже.

В. А. Ветчанинов, первооткрыватель месторождения Южная Рассольная, на основании крупнообъемного опробования и наблюдения непрерывных фациальных переходов ряда делювий–элювий–коренные породы впервые высказал предположение о присутствии алмазов в базальной части колчимской свиты нижнего силура. Тем не менее, позднее, возможно, под влиянием А. Д. Ишкова сам В. А. Ветчанинов стал относить промышленную алмазоносность Красновишерского района исключительно к такатинской остаточной россыпи (Ветчанинов, 1974). В результате интерес к терригенной толще в основании силура почти исчез, хотя формально она и признавалась перспективной. Но в первую очередь исследовались другие, более грубообломочные отложения. Напри-

мер, долгое время предпочтение отдавалось ашинской (на Среднем Урале) и полюдов-ской (в Южном Притиманье) свитам (Беккер, 1966; Бурневская, 1967).

Восстановление научного и практического интереса к базальным отложениям силура могло произойти после ревизионных работ по поискам первоисточников алмазов на Колчимском поднятии под руководством В. Я. Колобянина (1980–1984). В горных выработках в средней части месторождения Южная Рассольная в отложении колчимской свиты нижнего силура (S 1 kl 1 ) были найдены как сами алмазы, так и минералы-спутники алмаза. Всего в основании силура было добыто 19 алмазов средней массой 51,5 мг, все додекаэдроиды «уральского типа», против 29 штук средней массой 173,6 мг в базальных такатинских отложениях (D 1 tk ). То есть силурийские алмазы оказались почти в 3,5 раза меньше по массе, чем такатинские; минералы-спутники первых (0,1–0,2 мм) также были значительно мельче вторых. Неизвестно, что помешало В. Я. Колобянину двинуться в направлении, указанном ранее В. А. Ветчаниновым, и провести ревизионное опробование силурийских отложений в северо-западной части месторождения, но факт остается фактом. Сам первооткрыватель алмазоносности силурийских отложений делает вывод о том, что они не могут представлять промышленный интерес, хотя, как мы понимаем сегодня, геологическая позиция обоих алмазоносных объектов во многом сходна. Можно сказать, об алмазоносно-сти базальной толщи силура почти забыли, хотя в прогнозной оценке алмазоносности западного склона Урала подчеркивалась высокая перспективность открытия нового промежуточного коллектора в основании силура.

Время открытия, казалось, пришло, когда на части территории Южного Притиманья, охватывающей, в основном, Колчимскую и Тулым-Парминскую антиклинали Полюдо-во-Колчимского антиклинория, началось геологическое доизучение масштаба 1:50 000 (1996–2000). Однако основное внимание в отчете по ГДП-50 было уделено переинтерпретации уже известных и вновь полученных геологических данных с точки зрения алма-зоносности флюидолитов (Петрографиче- ский кодекс, 2009). Эту точку зрения поддержали некоторые геологи ВСЕГЕИ, что противоречило традиции научного кураторства алмазной тематикой Урала, заложенной еще Ю. Д. Смирновым (1965). Месторождение Южная Рассольная в начале «нулевых» стало интерпретироваться как коренной источник алмазов нового типа – лампроитопо-добных туффизитов (Лукьянова, 2011).

В то же время В. А. Езерский основное внимание уделил характеристике вещественного состава алмазоносных отложений нижнесилурийского вторичного коллектора. В центральной части месторождения Южная Рассольная, где отложения колчимской свиты выходят практически на поверхность, он установил повышенную алмазоносность их базального валунного горизонта мощностью 0,3 м. Производственники ЗАО «Уралалмаз» называли его «жирным слоем». В нем же установлены крупные – до 2 мм – минералы-спутники алмаза (класс 1,0–0,5 мм составлял 70%), в частности: пикроильменит, хромдиопсид и пиропы кимберлитового типа (Макеев и др., 1999). По мнению В. А. Езерского, базальный валунный горизонт силура представлен отложениями временных и небольших водотоков (аллювиальными и делювиально-пролювиальными, то есть континентальными отложениями), а породы колчимской свиты представляют собой отложения морской трансгрессии (Молчанова, Езерский, 2002). Он же на месторождении Северная Рассольная разделил базальные отложения силура на три толщи: верхнюю, представленную глинистыми мекозер-нистыми песчаниками и алевролитами; среднюю, представленную разнозернистыми песчаниками; и нижнюю, представленную конгломератовидными брекчиями с фрагментами глинистых кор выветривания на контакте венда и силура. Позднее по тонким глинистым фракциям K–Ar и Rb–Sr методами во ВСЕГЕИ им определен изотопный возраст базального горизонта силура, который составил 421 и 428 млн лет (Попов, 2015). Обоснованию промышленной значимости нового алмазоносного объекта, остаточной россыпи в основании силура, мешало одно, но весьма существенное обстоятельство. Мощность базального алмазоносного горизонта и площадь его распространения давали ничтожный для добычи объем продуктивных пород. А предприятие, занимающееся разработкой полезного ископаемого, исходит в первую очередь из последнего параметра. Таким образом, промышленная ал-мазоносность силура так и осталась под вопросом.

В конце нулевых годов текущего века месторождение Южная Рассольная считалось практически отработанным. В «целиках» оставался небольшой по площади северозападный блок XI, разведанный по категории С 2 , со средней мощностью «песков» 6,8 м и содержанием 10,36 мг/м3 (Мусихин, 1974). Весной 2010 г. при проведении эксплуатационного геологического опробования в разведочном блоке XI геологами ЗАО «Уралал-маз» была установлена повышенная мощность терригенных отложений в основании силура. В современном рельефе – это вершина водораздела между истоками рр. Ефимовка и Рассольная. В свое время В. А. Ветчанинов, первооткрыватель месторождения, подчеркивал, что отложения терригенного колчима сохранились здесь от размыва и «запечатались» благодаря ступенеобразному понижению в древнем рельефе. Продуктивные отложения представляли собой уплотненные дезинтегрированные или частично дезинтегрированные породы, которые он считал структурным элювием мезозойско-палеогенового возраста по терригенным отложениям основания колчимской свиты. Однако опробовать собственно элювий колчимской свиты, как нам кажется, мешала инструкция, запрещающая углубление в коренные породы, а значит, и в элювиальные отложения по ним, более чем на 0,3 м. Увеличение глубины шурфов грозило снятием с актировки.

По геологическим данным, терригенные отложения колчимской свиты (S 1 kl 1 ) выходят на поверхность во фронтальной части надвига северо-восточной экспозиции. Падение слоистой толщи северо-восточное (500), пологое (СВ 3–50). Пачка маркирующих лити-фицированных песчаников в основании сла-босцементированной толщи имеет элементы залегания: азимут падения 500, угол 6–120. Заметим, что отработка силурийского коллектора остановилась на этом маркирующем слое в основании пород колчимской свиты.

По результатам колонкового бурения геологической службы ЗАО «Уралалмаз», мощность этого слоя в северо-западном блоке XI достигает 5 м, а мощность зоны тектонического брекчирования в подошве пород терригенного колчима, представленных дезинтегрированным кварцевым песчаником, дресвой и щебнем темно-серого с розоватым оттенком кварцевого песчаника, около 3 м. Учитывая мощность дезинтегрированных и литифицированных отложений в основании силура, общая мощность терригенных базальных пород может достигать 20-ти и более метров. И это при том, что всего в одном километре на юго-восток, в центральной части месторождения (рис. 1б), где их изучал В. А. Езерский, их совокупная мощность составляет всего около 1 м. Такое резкое изменение мощности отложений силура, в том числе увеличение мощности продуктивных отложений, должно иметь свое объяснение. Для этого обратимся к более подробному описанию геологического строения северозападной части месторождения Южная Рассольная.

Силурийские отложения находятся в обрамлении Колчимской и Тулымпарминской антиклиналей Полюдово-Колчимского антиклинория (Соболев, 1969). Терригенные отложения в основании силура фациально разнородны, мощность их увеличивается с северо-запада на юго-восток. В этом же направлении происходит смена континентальных фаций на прибрежно- и мелководно-морские. Последние описаны при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:50 000 в районе р. Полуденный Колчим под руководством А. Д. Ишкова в 1967 г. Таким образом, можно констатировать, что и предшественники относили терригенные отложения нижнего силура на исследуемой территории к континентальным фациям, что показано также работами В. А. Езерского.

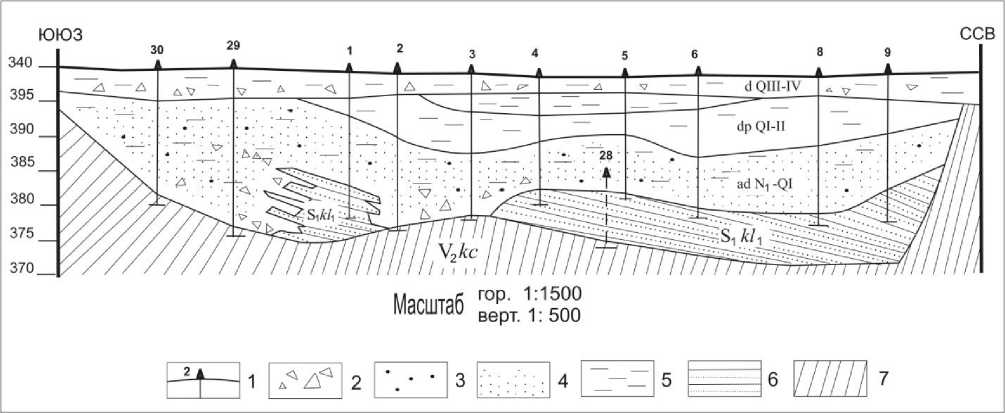

Базальные отложения силура Рассольнин-ской депрессии достаточно узкой полосой выходят на поверхность в северо-восточной части Колчимской антиклинали во фронте Колчимского надвига. В северо-западных блоках месторождения Южная Рассольная они образуют раздув и увеличиваются по мощности. Для рассмотрения строения базальных отложений силура нами, по матери- алам буровых работ геологической службы ЗАО «Уралалмаз», построен геологический разрез через центральную часть блока XI между разведочными линиями 55 и 7, что увеличивает контрастность древнего рельефа на контакте силурийских и верхнепротерозойских пород. Заметим, что скважина 28 забурена в кровле толщи 3, вскрытой при карьерной отработке силурийского коллектора (рис. 2). Ниже приводится характеристика трех толщ базальных отложений силура в северо-западных блоках месторождения Южная Рассольная. Описание ведется сверху вниз, как при отработке объекта. Двум верхним толщам частично дезинтегрированных отложений силура условно

D 1 tk

S 1 kl 2

Район исследования

S 1 kl 1

V kc

Объект исследования

Условные обозначения:: о Объект исследования

Контуры месторождений

а) б)

Рис. 1. а) Вишерский минерагенический алмазоносный район (по Попову, 2009): 1 – промышленные россыпи алмазов; 2 – алмазоносные проявления; 3 – границы алмазоносных районов; б) Месторождение Южная Рассольная на геологической карте, масштаб 1:25 000

Рис. 2. Геологический разрез по линии Л-1С (упрощено): 1 – скважина и ее номер; 2 – щебень и брекчия; 3 – гравий; 4 – дезинтегрированный песчаник; 5 – глина и глинизированный песчаник; 6 – песчаник литифицированный; 7 – терригенные породы кочешорской свиты верхнего венда. dpQI–II – отложения толщи 1; adN 1 –QI – отложения толщи 2; S 1 kl 1 – отложения толщи 3

присвоены возрастные индексы неогеновых (adN 1 –QI) и четвертичных отложений (dpQI– II), фиксирующих этапы дезинтеграции выведенных на поверхность терригенных отложений силура.

Толща 1 (dpQI–II). Еще в начале отработки силурийского объекта была замечена разнородность этих отложений, подчеркнутая цветом и структурно-текстурными признаками. Под трехметровым слоем делювиальных глин (dpQIII–VI) залегала голубоватосерая толща выветрелых глинизированных алевролитов с обилием щебня и глыб голубовато-серых мелкозернистых кварцевых мелкослоистых плитчатых песчаников, особенно в средней и нижней части толщи 1. В неизменённом виде песчаники имели светлосерый цвет, обычный для мономиктовых кварцевых песчаников нижнего-среднего палеозоя региона. Кровля толщи 1, вскрытая в северо-западной стенке карьера, трассирует поверхность пологого надвига северовосточной экспозиции (рис. 3). Мощность толщи от 1 м до 8 м; на отдельных участках толща отсутствует и по латерали переходит в нижележащие слои. Вся толща сохраняет реликты слоистости и трещин отдельности слоев нижележащих песчаников, сохранившихся фрагментарно. Элементы залегания толщи 1 совпадают с элементами залегания толщ 2 и 3. Сохранившиеся структурные признаки позволяют считать ее структурной корой выветривания или элювиальными образованиями по терригенным породам основания колчимской свиты, как это считал и В. А. Ветчанинов (1968). Длительное пребывание на вершине водораздела сохранило толщу 1 от полного уничтожения, однако следы ее размыва усматриваются в ложковом врезе, отмеченном нами при построении геологического разреза (см. рис. 2). В разрезе этот безымянный ложок фиксирует заключительную стадию перемыва и размыва силурийского коллектора, сохранившегося в котловине древнего рельефа.

В плане ложок имеет юго-восточную ориентировку, то есть направлен к верховьям современной р. Ефимовки. Ложковые отложения представлены серой алевритистой глиной с включениями крупного щебня, дресвы, а также угловато окатанной гальки светло-серого кварцевого песчаника. Учитывая преемственность приводораздельных долин в верховьях рек (см. рис. 2), можно полагать, что часть материала из толщи 1, а ранее из толщ 2 и 3, включая полезный компонент, поступала на нижние гипсометрические уровни, т.е. в долину современной р. Ефимовки (см. рис. 1б).

Рис. 3. Толща 1.Фронтальная часть пологого надвига северо-восточной экспозиции. Месторождение Южная Рассольная, разведочный блок XI. Март 2010 г.

Геологическое эксплуатационное крупнообъемное опробование установило изменчивую алмазоносность толщи 1: от 0 мг/м3 до 99,5 мг/м3 по рядовым пробам (табл. 10). Практически вся эта толща была снята при отработке и не сохранилась в естественном залегании.

Толща 2 (adN 1 –QI). Ниже толщи 1 залегает контрастная по цвету и структуре желтокоричневая толща выветрелых и глинизированных алевролитов, и песчаников с обилием щебня и глыб желтовато-серых гравийных и разнозернистых (от мелкозернистых до крупнозернистых) песчаников. Слоистая текстура толщи подчеркнута разными оттенками желтого, коричневого, красного цветов, говорящих об интенсивном ее ожелезнении в окислительных условиях. Причем с глубиной влияние этого процесса усиливается и приводит к образованию достаточно крупных лимонитовых стяжений и конкреций, особенно на контакте с нижележащей толщей литифицированных кварцевых песчаников (толща 3). Как и толща 1, толща 2 сохраняет реликты слоистости и трещин отдельности, хорошо проявленные в прослоях мелкослоистых плитчатых светло-серых песчаников, из-за контрастности цвета и степени литификации кажущихся линзовидными, что также позволяет считать ее структурной корой выветривания или элювиальными образованиями по терригенным породам основания колчимской свиты.

В целом толща 2 весьма неоднородна по структурам пород и их составу. В ней можно выделить слои и прослои алевролитов, песчаников, гравийных песчаников, гравелитов, брекчий как дезинтегрированных, в разной степени глинизированных, так и литифици-рованных. Породы несут следы размыва, смятия, чешуй надвигания, будинирования и разрыва пластов. Наиболее устойчивыми к дезинтеграции и к тектоническому давлению во фронте надвига являются кварцевые песчаники на кварцевом цементе без регенерации последнего.

«Запечатывание» толщи 2 на вершине водораздела после вывода силурийских пород на поверхность позволяет поставить вопрос о генетических условиях накопления осадка. В этом отношении весьма примечательно присутствие хорошо окатанного галечного материала на поверхности напластования некоторых слоев. Характер распределения грубообломочного материала мы назвали рассеянным по поверхности напластования пород. Обломочный материал представлен гравийными зернами кварца, прослоями гравелитов и разнозернистых песчаников с мелкой галькой кварца; отдельными валунами кварцевого песчаника (до 20 см по длинной оси), эллипсовидными, хорошо окатанными обломками сцементированных гравелитов с галькой кварца, песчаников и кварцитов. Необходимо отметить, что галечный материал как бы вдавлен в тонкие слойки мелкозернистого песчаника и не образует отдельного слоя, но рассеян на поверхности напластования песчаника, что говорит о кратковременном, но резком изменения режима водного потока, в котором формировался данный осадок. Совместная седиментация мелкозернистого и грубозернистого материала свидетельствует об изменении режима осадконакопления. Этому вопросу мы посвятили отдельную статью (Пактовский, 2017). Наш вывод состоял в том, что рассеянный по поверхности напластования и в тонких слоях грубозернистый материал является характерной особенностью литологического состава терригенной толщи в основании силура. Второй вывод основывался на первом: неравномерное распределение грубообломочного материала позволяет предположить струйчатый характер распределения алмазов в толще на разных горизонтах. Третий вывод суммировал первые два и постулировал отмеченную нами особенность в качестве поискового признака для подобных алмазоносных объектов, особенно при резком дефиците парагенетических спутников алмаза, обычном для ископаемых россыпей (Владимиров и др., 1989). Хорошо выраженных по мощности слоев галечных конгломератов, как, например, в базальных отложениях та-катинской свиты, в терригенных отложениях колчимской свиты мы не встречали, однако галечные скопления на поверхности напластования и отдельные, в том числе и крупные, хорошо окатанные гальки находили неоднократно. В разрезе они зачастую скрыты, «невидимы», бурение может легко пройти мимо этих слоев, но при крупнообъемном опробовании, когда обломки с галечным ма- териалом или сами гальки буквально выкатываются под ноги, не заметить их невозможно. Именно эта литологическая особенность силурийского коллектора, по нашему мнению, определяет алмазоносность тех или иных слоев и прослоев толщи 2.

Геологическое эксплуатационное крупнообъемное опробование установило высокую алмазоносность толщи 2: от 28,4 мг/м3 до 161,7 мг/м3 по рядовым пробам (табл. 10). Мощность толщи от 2 м до 12 м, за счет неровности кровли толщи 3. Толща 2 в значительной степени выработана, вертикальные некогда стенки карьера приняли естественный откос 450 за счет оплыва вышележащих отложений и «торфов», что в настоящее время затрудняет их непосредственное геологическое изучение (табл. 2).

Толща 3 (S 1 kl 1 ). Представлена песчаниками кварцевыми светло-серыми с желтоватым и желтовато-зеленоватым оттенком, в основном, мелкозернистыми, с примесью среднекрупнозернистых и мелкогравийных кварцевых зерен, мелкослоистые, с мощностью слоев 0,15–0,3 м. Песчаники крепкие, скальные, на кварцевом цементе с примесью гидрослюды, придающей им характерный легко узнаваемый оттенок. Слой является литологическим маркером, благодаря своей латеральной выдержанности. Мощность слоя в описываемом разрезе до 5,0 м. На месторождении Южная Рассольная кровля толщи 3 послужила естественным «плотиком» россыпи, возможно, и ложным, поскольку дробление и опробование литифицированных песчаников никогда и никем не производилось.

По всей видимости, толща 3 разбита трещинами на блоки, несколько «играющими», судя по элементам залегания и зеркалам скольжения, по поверхности докембрийского палеорельефа, что является следствием проявления надвиговой тектоники уральской фазы складчатости. Так, например, на препарированной поверхности кровли песчаников толщи 3 в центральной части месторождения нами отмечена своеобразная мелкая складка волочения во фронтальной части надвига. В этом мы усматриваем последствия жесткого стыка терригенных пород нижнего палеозоя и верхнего протерозоя. Такое коробление литифицированной толщи пород приводит к усложнению рельефа поверхности кровли и при достаточно интенсивном продолжении процесса может приводить к расколам и разломам толщи, а также к образованию естественных углублений-ловушек для полезного компонента. Элементы залегания толщи 3 на всем протяжении в юго-западной части месторождения близки, отмечается только некоторое варьирование угла падения пород, что неудивительно, учитывая их коробление. В северо-западных блоках месторождения, то есть в кровле толщи 3, азимут падения пород 500, угол 60 и аз. пад. 500, угол 120.

С резким угловым и стратиграфическим несогласием толща 3 базальных отложений силура залегает на породах кочешорской свиты венда (V 2 kč ), представленных тонким переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников характерного вишневого цвета. Породы кочешорской свиты в значительной степени глинизированы; в одной точке нами отмечены восходящие напорные воды, пробивающие по трещинам литифицированные песчаники силура.

Крупнообъемное опробование на алмазы литифицированных пород толщи 3 никогда не проводилось по технологическим причинам, связанным с необходимостью дробления скальных пород, поэтому прямых данных об ее алмазоносности на настоящий момент не имеется.

Литологическое изучение вышеописанного разреза проводилось нами в 2015–2019 гг. с целью установления критериев алмазонос-ности продуктивной толщи силура. Предварительно необходимо сказать, что толщи 1 и 2 (рис. 2) представляют собой парадоксальное противоречие принципу гидравлической эквивалентности (Осовецкий, 1974, 1986). Гранулометрические анализы, выполненные нами послойно, показывали полное несоответствие гранулометрии продуктивных пород (табл. 1) и алмазов (табл. 10).

До тех пор, пока не удалось разобраться в особенностях распределения крупнообломочного галечного материала в тонких прослоях и на поверхностях напластования слоев отложений силура, это противоречие казалось неразрешимым.

Таблица 1. Гранулометрический состав литологических проб (%). Толща 1

|

№ лит. пробы |

Масса навески исх., г |

Масса навески конечная, г |

Гранулометрические классы, % |

Итого, % |

|||||

|

2,0-1,0 |

1-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25--0,1 |

0,1-0,01 |

-0,01 |

||||

|

3 |

293,52 |

147,20 |

2,98 |

11,65 |

16,95 |

16,06 |

2,50 |

49,86 |

100,00 |

|

4 |

261,23 |

54,46 |

1,00 |

3,09 |

6,31 |

6,93 |

3,50 |

79,17 |

100,00 |

|

5 |

291,89 |

141,12 |

15,15 |

5,54 |

9,63 |

12,11 |

5,88 |

51,69 |

100,00 |

|

6 |

310,00 |

142,36 |

17,17 |

4,56 |

8,95 |

9,38 |

5,85 |

54,09 |

100,00 |

|

7 |

320,00 |

242,65 |

5,01 |

10,37 |

23,69 |

24,08 |

12,67 |

24,18 |

100,00 |

С точки зрения палеогеографии, такого рода осадки формируются в континентальных условиях достаточно мелкими и временными водотоками, селевыми потоками, которые размывают ранее отложенный материал и привносят новый. Разветвленная сеть плохо выработанных русел придает переносимому материалу рассеянный характер. Только благодаря тому, что мощность этих континентальных отложений относительно невелика, в терригенной толще могут образовываться достаточно высокие концентрации полезного компонента там, где осуществляется постоянная их подпитка от первоисточника (Шило, 2004). Там, где этого первоисточника нет или он расположен далеко, подобные отложения будут лишены продуктивности. Таким образом, сделанный выше вывод стал гранулометрическим критерием для характеристики литологического состава терригенной толщи в основании силура, предопределяющий наличие первоисточника алмазов в относительной близости (включая и их поступление из более древних промежуточных коллекторов) и струйчатое распределение алмазов. В таком случае появление даже редкого галечного материала в мелкозернистой толще может являться поисковым признаком для алмазоносных отложений. С точки зрения истории поисковых работ на алмазы на Урале можно добавить, что этим поисковым признаком широко пользовались как геологи, так и производственники, и он достаточно устойчиво доказывал свою эффективность. Однако, как нам представляется, этим поисковым признаком следует пользоваться осознанно, на основании литологического опробования, в том числе крупнообъемного опробования и, в частности, дробного гранулометрического анализа (Осовецкий, 2020). В этом случае возможно приблизиться к идеальному сочетанию научного подхода и производственной эффективности, дающих наиболее оптимальный результат.

Минералогические критерии, как известно, играют важную роль при поиске первоисточников алмазов и россыпей ближнего сноса. Однако при поиске остаточных россыпей в промежуточных коллекторах, докембрийских или ранне-среднепалеозойских, выработка минералогических критериев и поисковых признаков значительно затруднена. Мы ориентировались, прежде всего, на понятие «минералогический рубеж», разработанное проф. Б. М. Осовецким (2004). На исследуемой территории в интересующий нас временной отрезок мы ставили целью соотнести силурийский эмерсивный рубеж с минералогическим рубежом на границе позднего протерозоя и раннего палеозоя. Иными словами, не определение прямых минералогических признаков алмазоносно-сти тех или иных отложений (индикаторных минералов-спутников кимберлитов; Афанасьев и др., 2010), что в остаточных россыпях на практике очень сложно, но характеристику отложений промежуточных коллекторов по ассоциациям шлиховых минералов, как и отличие докембрийских от палеозойских пород, что в ряде случаев имеет принципиальное значение.

В каждом конкретном случае можно охарактеризовать отложения палеозойских промежуточных коллекторов по ассоциациям шлиховых минералов с тем, чтобы различить разновозрастные немые палеозойские, а также докембрийские отложения. При поиско- вых работах на алмазы важнейшее значение имеет крупность индикаторных минералов, поэтому в первую очередь просматриваются крупные гранулометрические классы. В нашем исследовании мы просматривали и анализировали все гранулометрические классы тяжелой фракции проб и пришли к выводу, что наиболее информативным с точки зрения определения минеральной ассоциации является класс 0,25–0,1 мм. В нижеследующей табл. 2 дана литологическая привязка отобранных проб в соответствии с толщами, выделенными в результате геологического описания силурийского коллектора, как это отображено на рис. 2.

Главные выводы наших минералогических исследований можно выразить следующим образом.

-

1. Минеральная ассоциация тяжелой фракции литологических проб толщи 1 представлена триадой исключительно устойчивых к выветриванию аллотигенных минералов: турмалин, лейкоксен, циркон (табл. 3). Превалирует лейкоксен, указывающий на высокую степень лейкоксенизации титансодержащих минералов.

-

2. В минеральной ассоциации тяжелой фракции литологических проб толщи 2 соотношение аллотигенных и аутигенных компонентов меняется в пользу первых (табл. 4). На практике это обозначает меньшую дезинтеграцию пород.

Подавляющая часть тяжелой фракции проб представлена аутигенным гидрогёти-том (более 90%), индикатором экзогенного выветривания, приведшего к значительной дезинтеграции отложений толщи 1. При большом содержании аутигенных компонентов (в основном, гидрогетита) в типовую схему пробоподготовки (Пактовский, 2016) включалось кипячение тяжелой фракции в соляной кислоте.

Таблица 2. Сводные данные литологического опробования силурийского промежуточного коллектора в северо-западных блоках месторождения Южная Рассольная с указанием номеров проб

|

Свита / подсвита |

Толща |

Общая мощность, м |

Опробованная мощность, м |

Номер малообъёмной пробы в 100 – 500 л |

Литологическая проба массой 0,5 – 1,0 кг |

Шлиховая проба объёмом 20 л |

|

S 1 kl 1 |

1 |

до 4 |

3 |

3 |

||

|

4 |

||||||

|

5 |

||||||

|

6 |

||||||

|

7 |

||||||

|

0,5 |

М11 |

37 |

||||

|

2, верхняя часть |

до 6 |

не опробовано |

||||

|

0,2 |

М10 |

36 |

||||

|

не опробовано |

||||||

|

2, нижняя часть |

0,5 – 8,0 |

0,4 |

М5 |

32 |

||

|

0,8 |

М8 |

|||||

|

М9 |

35 |

|||||

|

не опробовано |

||||||

|

0,4 |

31 |

|||||

|

0,5 |

М12 |

1 |

||||

|

0,2 |

39, 40 |

115 |

||||

|

3 |

0,0 – 4,0 |

0,3 |

91, 88 |

|||

|

Кора выветривания |

0,0 – 0,3 |

0,3 |

М6 |

32-1, 33 |

113 |

|

|

V 2 kc 2 |

0,5 |

38 |

||||

Минеральная ассоциация тяжелой фракции литологических проб толщи 2 представлена исключительно устойчивыми к выветриванию аллотигенными минералами: турмалин, лейкоксен, циркон, рутил (табл. 5). Причем с уменьшением количества лейкоксена увеличивается содержание рутила и других титанистых минералов.

Весьма информативным методом исследования является рентгеноструктурный анализ (РСА) пелитовой части проб, в первую очередь, для характеристики палеогеографических условий образования осадка. Пелитовая фракция проб изучена на рентгеновском дифрактометре D2 Phaser, аналитик Г. А. Исаева (табл. 6). По данным рентгенофазового анализа, глинистая фракция в основном состоит из слюды (гидрослюды) – 22–74%, кварца – 7–64%, гётита – до 28%. Реже встречаются калиевые полевые шпаты – до 12%, рутил – до 3% и каолинит – до 17%. Достаточно высокое содержание гидрослюд придает терригенным породам в основании силура характерный серый цвет со светлыми оттенками зеленого, желтого и голубого цветов. На фоне других пород (докембрия и палеозоя) цвет их может играть роль поискового признака.

Таблица 3. Минеральный состав тяжелой фракции литологических проб (%). Толща 1. Гранулометрический класс 0,25–0,1 мм

|

№ п/п |

№ пробы |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Турмалин |

16,1 |

19,2 |

9,6 |

24,1 |

17,1 |

|

2 |

Лейкоксен |

54,7 |

57,4 |

49,3 |

42,0 |

50,8 |

|

3 |

Циркон |

17,5 |

16,6 |

16,9 |

22,9 |

10,4 |

|

4 |

Хромит |

0,7 |

- |

0,4 |

0,2 |

0,5 |

|

5 |

Ильменит |

1,5 |

0,3 |

0,7 |

0,2 |

0,3 |

|

6 |

Магнетит |

- |

1,2 |

0,7 |

0,2 |

0,5 |

|

7 |

Рутил |

1,5 |

0,9 |

6,6 |

1,7 |

1,1 |

|

8 |

Анатаз |

2,2 |

0,6 |

3,7 |

3,2 |

8,0 |

|

9 |

Брукит |

- |

- |

- |

0,2 |

1,1 |

|

10 |

Дистен |

3,6 |

0,9 |

2,9 |

2,0 |

7,2 |

|

11 |

Ставролит |

1,5 |

- |

0,7 |

0,5 |

1,1 |

|

12 |

Эпидот |

- |

0,3 |

6,6 |

1,0 |

0,8 |

|

13 |

Обыкновенная роговая обманка |

- |

2,1 |

0,7 |

0,2 |

0,3 |

|

14 |

Мусковит |

- |

0,6 |

0,4 |

- |

- |

|

15 |

Альмандин |

0,7 |

- |

0,7 |

1,5 |

0,8 |

|

Сумма: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Таблица 4. Минеральный состав тяжелой фракции литологических проб (%). Толща 1. Гранулометрический класс 0,25–0,1 мм

|

№ пробы |

32 |

33 |

35 |

36 |

37 |

40 |

|

Аллотигенные минералы, % |

1,9 |

0,8 |

89,7 |

61,1 |

86,0 |

9,8 |

|

Аутигенные минералы, % |

98,1 |

99,2 |

10,3 |

38,9 |

14,0 |

90,2 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Несомненно, с поисковой точки зрения (от 50 л до 1 м3) опробование рыхлых и ча-оптимальным является малообъемное стично дезинтегрированных отложений, од-

нако для такого вида опробования необходимо специальное оборудование. В течение нескольких летних сезонов мы со студентами геологического факультета кафедры минералогии и петрографии отобрали около двух десятков проб на разных объектах исследуемой территории. Минералогический состав тяжелой фракции малообъемных проб несравненно более представителен, чем у шлиховых, но, как и у шлихового метода, у малообъемного вида опробования есть суще- ственные недостатки (Осовецкий, 1986). В первую очередь это смыв на винтовом сепараторе значительной части уплощенных и чешуйчатых минералов тяжелой фракции, а также минералов с пограничным значением плотности (2,9–3,1 г/м3). Все эти недостатки красноречиво отражает наша сводная таблица малообъемного опробования, проведенного в северо-западной части месторождения Южная Рассольная (табл. 7).

Таблица 5. Минеральный состав тяжелой фракции литологических проб (%). Толща 2. Гранулометрический класс 0,25–0,1 мм

|

№ п/п |

Минерал |

32 |

33 |

35 |

36 |

37 |

40 |

|

1 |

Турмалин |

21,1 |

8,3 |

17,1 |

12,1 |

12,5 |

39,2 |

|

2 |

Лейкоксен |

18,3 |

12,5 |

41,6 |

29,6 |

48,8 |

27,4 |

|

3 |

Циркон |

46,5 |

54,2 |

29,8 |

48,7 |

31,6 |

23,5 |

|

4 |

Рутил |

8,5 |

12,5 |

2,2 |

3,9 |

1,7 |

2,0 |

|

5 |

Анатаз |

1,4 |

8,3 |

8,5 |

4,4 |

5,4 |

5,9 |

|

6 |

Брукит |

- |

4,2 |

0,2 |

- |

- |

- |

|

7 |

Гранат |

- |

- |

0,2 |

- |

- |

- |

|

8 |

Хромит |

1,4 |

- |

- |

1,3 |

- |

2,0 |

|

9 |

Ильменит |

1,4 |

- |

0,2 |

- |

- |

- |

|

10 |

Хлорит |

1,4 |

- |

0,2 |

- |

- |

- |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Таблица 6. Минеральный состав пелитовой фракции проб, % (Исаева и др., 2017)

|

№ пробы |

Кварц |

Слюда (гидрослюда) |

Гетит |

Смектит |

КПШ |

Рутил |

Анатаз |

Каолинит |

Сумма |

|

37 |

33 |

38 |

8 |

следы |

- |

2 |

2 |

17 |

100 |

|

36 |

13 |

73 |

3 |

- |

6 |

- |

1 |

4 |

100 |

|

40 |

44 |

40 |

12 |

- |

- |

3 |

1 |

- |

100 |

|

35 |

64 |

22 |

- |

следы |

- |

3 |

2 |

9 |

100 |

|

32 |

10 |

63 |

11 |

- |

10 |

- |

- |

6 |

100 |

|

33 |

8 |

64 |

28 |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

|

30 |

13 |

51 |

14 |

- |

12 |

- |

- |

10 |

100 |

|

29 |

7 |

55 |

19 |

- |

10 |

- |

- |

9 |

100 |

Так, ведущим минералом минеральной проб становится циркон, а не лейкоксен. Тем ассоциации тяжелой фракции малообъемных не менее ассоциация устойчивых минералов,

и в первую очередь турмалина, лейкоксена и циркона, сохраняется. И наконец, необходимо сказать о минеральной ассоциации тяжелой фракции литологических проб толщи 3. Из полутора десятков образцов литифициро-ванного слоя в основании силура мы отобрали два наиболее характерных, представляющих собой песчаник зеленовато-серый, желто-зеленый гравийный. Первый образец (91) взят из кровли слоя, второй (88) – из этого же слоя, но на 20 см глубже (табл. 8).

Пробоподготовка протолочных проб проведена по схеме обработки литологических проб (Пактовский, 2016). Примечательно, что в тяжелой фракции проб преобладает циркон, причем циркон отмечен и в прото-лочках проб литифицированных пород основания силура, отобранных нами в центральной части месторождения Южная Рассольная. В целом, в изучаемом разрезе цирконовая ассоциация характерна для литифициро- ванных и наименее измененных экзогенными процессами пород.

Определение химического состава образцов выполнено аналитиком К. П. Казымовым с применением рентгенофлюоресцентного анализа на спектрометре S8 Tiger (табл. 9).

По величине гидролизатного модуля исследованные терригенные отложения силурийского коллектора, по классификации (Юдович, Кетрис, 2000), относятся к суперсилитам (ГМ=0,06–0,1) и являются существенно кварцевыми (литогенными) породами. Понижение ГМ до 0,04 (то есть до уровня гиперсилитов, ГМ меньше 0,05) в пробах 35 и 36 указывает на близкий к исходному, мономиктовый кварцевый состав пород. Наоборот, некоторое увеличение ГМ, до 0,12 в пробе 32-1, – на влияние более древнего субстрата, поскольку, начиная с палеозоя, исчезают нормосилиты (ГМ=0,11–0,20) и песчаные породы становятся миосилитами (ГМ=0,21–0,30).

Таблица 7. Минеральный состав тяжелой фракции малообъемных проб, %. Толщи 1 и 2. Гранулометрический класс 0,25–0,1 мм

|

№ п/п |

Минерал |

Толща 1 |

Толща 2, верхняя часть |

Толща 2, нижняя часть |

||||

|

М11 |

М8 |

М10 |

М5 |

М6 |

М9 |

М12 |

||

|

1 |

Турмалин |

4,3 |

4,2 |

4,3 |

9,6 |

11,2 |

5,4 |

4,5 |

|

2 |

Лейкоксен |

3,5 |

2,5 |

3,5 |

2,9 |

7,2 |

3,1 |

8,3 |

|

3 |

Циркон |

85,8 |

84,5 |

85,8 |

79,1 |

30,3 |

84,2 |

80,4 |

|

4 |

Хромит |

0,2 |

2,1 |

0,2 |

2,0 |

38,2 |

1,7 |

1,2 |

|

5 |

Ильменит |

- |

- |

- |

0,6 |

5,9 |

- |

0,9 |

|

6 |

Рутил |

3,1 |

5,5 |

3,1 |

3,7 |

2,0 |

4,2 |

1,9 |

|

7 |

Анатаз |

3,0 |

1,3 |

3,0 |

1,8 |

3,9 |

1,1 |

2,1 |

|

8 |

Дистен |

- |

- |

- |

- |

0,7 |

- |

- |

|

9 |

Ставролит |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,2 |

|

10 |

Андалузит |

- |

- |

- |

- |

- |

0,3 |

- |

|

11 |

Эпидот |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,2 |

|

12 |

Гранат |

- |

- |

- |

0,2 |

0,7 |

- |

- |

|

13 |

Флоренсит |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,2 |

|

Сумма |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Таблица 8. Минеральный состав тяжелой фракции протолочных проб, %. Толща 3. Гранулометрический класс 0,25–0,1 мм

|

№ п/п |

Минерал |

91 |

88 |

|

1 |

Турмалин |

13,7 |

8,6 |

|

2 |

Лейкоксен |

13,7 |

6,9 |

|

3 |

Циркон |

66,5 |

80,8 |

|

4 |

Рутил |

0,5 |

1,2 |

|

5 |

Анатаз |

3,6 |

1,7 |

|

6 |

Брукит |

0,0 |

0,2 |

|

7 |

Хромшпинелиды |

0,0 |

0,2 |

|

8 |

Ильменит |

2,0 |

0,5 |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

|

Возможно, что последнее наблюдение авторов (Юдович, Кетрис, 2000) служит дополнительным доказательством образования обломочных кор выветривания в основании силура по досилурийскому субстрату. Показательно, что ветрогранники, индикаторные образования каменистых пустынь, изученные нами ранее в обломочной коре выветривания в основании силура, также относятся к гиперсилитам (Пактовский, 2020). Характерно, что фемический модуль в пробах 35 и 36 – наименьший (0,004 и 0,003, соответственно), а в пробах из кор выветривания (32-1 и 33) – наибольший (0,07 и 0,06). По титановому модулю все образцы терригенных пород силурийского коллектора укладываются в рамки нормотитанистых (ТМ=0,020–0,080), кроме пробы 88-2 (ТМ=0,01), оказавшейся гипотитанистой (ТМ менее 0,020) и представленной литифицированным песчаником слоя 3 зеленовато-серым, желтовато-зеленосерым гравийным, с редкой галькой серого кварца размером до 5 см.

Таблица 9. Химический состав терригенных пород силурийского коллектора (табл. 2), по данным рентгенофлуоресцентного анализа, мас. %

|

Толща |

1 |

2 |

3 |

КВ* |

||||||||

|

№ пробы |

37 |

36 |

39 |

35 |

31 |

88-1 |

88-2 |

91-1 |

91-2 |

32 |

32-1 |

33 |

|

SiO 2 |

93,95 |

94,86 |

89,75 |

95,15 |

93,06 |

92,45 |

94,10 |

94,80 |

94,23 |

92,86 |

87,43 |

88,93 |

|

Al 2 O 3 |

3,85 |

3,72 |

3,92 |

3,51 |

4,83 |

4,20 |

3,77 |

3,76 |

3,99 |

4,45 |

3,87 |

3,82 |

|

Fe 2 O 3 |

0,72 |

0,41 |

4,54 |

0,23 |

0,59 |

1,31 |

1,08 |

0,54 |

0,63 |

1,53 |

5,89 |

4,88 |

|

MnO |

0,01 |

0,01 |

0,05 |

0,03 |

0,00 |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,17 |

|

CaO |

0,16 |

0,15 |

0,14 |

0,15 |

0,13 |

0,20 |

0,12 |

0,13 |

0,13 |

0,13 |

0,18 |

0,18 |

|

TiO 2 |

0,28 |

0,11 |

0,17 |

0,27 |

0,09 |

0,26 |

0,05 |

0,06 |

0,08 |

0,08 |

0,30 |

0,29 |

|

Na 2 O |

0,18 |

0,19 |

0,19 |

0,18 |

0,18 |

0,19 |

0,17 |

0,17 |

0,18 |

0,18 |

0,18 |

0,20 |

|

K 2 O |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,43 |

0,24 |

0,00 |

0,00 |

0,09 |

0,15 |

0,00 |

0,00 |

|

P 2 O 5 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,49 |

0,06 |

|

П.п.п. |

0,73 |

0,45 |

1,17 |

0,32 |

0,61 |

0,94 |

0,63 |

0,46 |

0,60 |

0,56 |

1,49 |

1,27 |

|

Сумма |

99,88 |

99,90 |

99,93 |

99,84 |

99,93 |

99,82 |

99,92 |

99,92 |

99,93 |

99,93 |

99,87 |

99,80 |

|

ГМ** |

0,05 |

0,04 |

0,10 |

0,04 |

0,06 |

0,06 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,07 |

0,12 |

0,10 |

|

ФМ |

0,01 |

0,004 |

0,05 |

0,003 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,07 |

0,06 |

|

АМ |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,05 |

0,05 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,05 |

0,04 |

0,04 |

|

ТМ |

0,07 |

0,03 |

0,04 |

0,08 |

0,02 |

0,06 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,08 |

0,08 |

|

ЖМ |

0,18 |

0,11 |

1,12 |

0,07 |

0,12 |

0,30 |

0,28 |

0,14 |

0,15 |

0,34 |

1,42 |

1,23 |

|

НКМ |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,13 |

0,10 |

0,05 |

0,05 |

0,07 |

0,07 |

0,05 |

0,05 |

|

ЩМ |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,42 |

0,79 |

0,00 |

0,00 |

2,00 |

1,19 |

0,00 |

0,00 |

КВ* – коры выветривания . ГМ** – петрохимические модули, сиаллитовый стандарт, по Юдович, Кетрис, 2000. ГМ – гидролизатный модуль; ФМ – фемический; АМ – алюмокремниевый; ТМ – титановый; ЖМ – железистый; НКМ – нормированной щелочности; ЩМ – щелочной

Таким образом, изученные терригенные отложения силурийского коллектора – это типично осадочные породы с существенным преобладанием кремнезема и глинозема. Оксид магния (по определению, исключая карбонаты кальция и магния), указывающий на присутствие железомагнезиальных фемиче-ских минералов, не зафиксирован. В химическом составе образцов, отобранных из глинистых кор выветривания, развитых во фронтальной части надвига (32-1 и 33), появляется оксид фосфора. Увеличение количества химических анализов горных пород силура позволит прийти к более точным статистическим выводам.

Литологические особенности терригенных пород в основании силура на изучаемой территории мы объясняем различием палеогеографических условий образования осадков этих отложений (в континентальных и прибрежно-морских обстановках), а также протяженностью времени их формирования как в геологическом прошлом, так и в геологической современности. Причем по степени экзогенных изменений, не в абсолютных значениях, но в относительных, эти отложения возможно сопоставить друг с другом в немых геологических разрезах и провести аналогии, особенно важные в начале поисковых и разведочных работ, поскольку оперативное сочетание структурно-геологических и литологических критериев может привести к пониманию важных особенностей геологического строения исследуемых объектов и уточнить методику их изучения и опробования. Кроме того, из всего вышесказанного о геологическом строении месторождения Южная Рассольная нам представляется весьма показательным, что алмазоносность месторождения определяется базальными терригенными отложениями силура.

В завершении описания геологического строения силурийского коллектора на месторождении Южная Рассольная необходимо отметить еще одну его особенность. Как уже отмечалось выше, по результатам колонкового бурения геологической службы ЗАО «Уралалмаз», между отложениями силура и венда отмечается зона интенсивного дробления, представленная литифицированными брекчиями, мощностью до 3,0 м. Характер- но, что зона дробления приурочена к выступу верхнепротерозойских пород и расположена на склоне положительной формы древнего рельефа. Брекчии в основании толщи 3 до сих пор почти не изучены и представляют несомненный интерес как научный, так и практический. В целом морфология геологического тела, сложенного терригенными породами нижней подсвиты силура, весьма любопытна. Это тело как будто вложено в отрицательную форму рельефа древнего фундамента, что вызывает вопрос о причине его возникновения. Учитывая факт нахождения ветрогранников в основании толщи 3 на всей площади ее распространения, можно сделать предположение об эоловой природе происхождения этой формы древнего рельефа (Пактовский, 2020) и, следовательно, о возможности формирования эолового типа алмазных россыпей на территории Южного Притиманья (Пактовский, 2021).

Оперативно проведенное геологической службой ЗАО «Уралалмаз» весной 2010 г. эксплуатационное геологическое опробование показало высокую для уральских россыпей продуктивность нового алмазоносного объекта. Тогда из первых десяти крупнообъемных проб общим объемом 390 м3 было получено 95 кристаллов алмаза. Содержания составили от 0 до 161,7 мг/м3, среднее содержание по пробам – 48,95 мг/м3; средняя масса одного кристалла – 197,9 мг, причем доля мелких алмазов (до 40 мг) не превысила 15%. Доля алмазов массой более 1 карата составила 37,8% (Пактовский, 2016; табл. 10).

В отличие от всех впоследствии найденных кристаллов, эти были описаны минералогом Л. В. Кычановой, которая сделала заключение, что по совокупности свойств изученные алмазы сопоставимы с такатинскими, близкими по своим типоморфным особенностям к кристаллам из терригенных докембрийских формаций мира (Метелкина и др., 1976). Сходного мнения придерживаются ряд отечественных и зарубежных исследователей (Афанасьев и др., 2010; Laiginhas, 2008; Puchkov, 2016 ).

Силурийский коллектор интенсивно разрабатывался в границах горного отвода месторождения до 2013 г. включительно. По

Таблица 10. Результаты эксплуатационного геологического опробования силурийского коллектора на месторождении Южная Рассольная

|

№ п/п |

Объем пробы в твердом теле, м3 |

Всего извлечено алмазов |

В том числе по классам крупности |

Содержание, мг/м3 |

Литологическая привязка |

|||

|

штук |

мг |

-8+4 |

-4+2 |

-2+1 |

||||

|

1 |

50,0 |

0,0 |

Толща 1 |

|||||

|

2 |

50,0 |

3 |

628,0 |

1 |

2 |

12,56 |

||

|

3 |

25,0 |

8 |

778,0 |

1 |

5 |

2 |

31,12 |

|

|

5 |

50,0 |

22 |

4974,0 |

9 |

10 |

3 |

99,48 |

|

|

6 |

50,0 |

0,0 |

||||||

|

Итого по толще 1 |

225,0 |

33 |

6380,0 |

11 |

17 |

5 |

28,4 |

|

|

4 |

50,0 |

22 |

4616,0 |

10 |

8 |

4 |

92,32 |

Толща 2 |

|

8 |

45,0 |

7 |

1280,0 |

2 |

5 |

28,44 |

||

|

9 |

35,0 |

5 |

1160,0 |

2 |

3 |

33,14 |

||

|

10 |

35,0 |

28 |

5660,0 |

11 |

10 |

7 |

161,71 |

|

|

Итого по толще 2 |

165,0 |

62 |

12716,0 |

25 |

26 |

11 |

77,07 |

|

|

Всего |

390,0 |

95 |

19096,0 |

36 |

43 |

16 |

48,96 |

|

эксплуатационным данным, было добыто более 50 тыс. карат алмазов. Геологическим отделом ЗАО «Уралалмаз» планировались и были начаты горные работы на других перспективных участках с терригенными отложениями в основании силура, но завершены они не были. Также были оценены прогнозные ресурсы силурийского промежуточного коллектора на ограниченном участке Рас-сольнинской депрессии и в ее обрамлении (Калашников, Попов, 2013), утвержденных в ЦНИГРИ (Попов, 2021).

В связи с возможным возобновлением поисковых работ на алмазы, связанных с про-

Список литературы Силурийский промежуточный коллектор алмазов (Южное Притиманье, Пермский край)

- Афанасьев В. П., Зинчук Н. Н., Похиленко Н. П. Поисковая минералогия алмаза. Новосибирск: Академическое изд-во "Гео", 2010. 650 с. EDN: QKJKLD

- Беккер Ю. Р. Стратиграфическая схема и корреляция ашинских отложений Урала и Предуралья // Докл. АН. Т. 169, № 4. 1966. С. 891-894.

- Бурневская В. А. Поиски коренных источников алмазов на Вишерском Урале // Алмазники Урала: сб. статей и воспоминаний о первых алмазниках России / под.ред. Н. В. Введенской. Перм. отд. РМО. Перм. ун-т. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2007. С. 54-63.

- Ветчанинов В. А. Условия образования россыпей алмазов Вишерского района Урала и основные критерии их прогнозирования // Геология и прогнозирование алмазных месторождений. Тезисы докладов III Всесоюзного межведомственного совещания по геологии алмазных месторождений. М.: ЦНИГРИ, 1974. С. 71-72.

- Владимиров Б. М., Зубарев Б. М., Каминский Ф. В., Минорин В. Е., Одинцов М. М., Орлов Ю. Л., Прокопчук Б. И., Соболев Е. В., Соболев Н. В., Харькив А. Д., Черный Е. Д. Геология и генезис алмазных месторождений. Науч. ред. Б.М. Зубарев. В 2 кн. Кн. 2. Алмазные россыпи. М.: ЦНИГРИ, 1989. С. 361-422.