Симфонизм в творчестве М. К. Чюрлениса (к изучению специфики преломления музыкальных жанров в живописи)

Автор: Парфентьева Наталья Владимировна, Андреева Екатерина Андреевна

Рубрика: Искусствоведение и культурология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Темой исследования является проблема «музыкальной» живописи. В статье раскрывается специфика отражения и преломления музыкальных жанров в живописи на примере изучения живописных произведений М.К. Чюрлениса «Соната моря» и «Фуга». Анализ выполняется с точки зрения синтеза музыкальных и присущих живописи средств художественной выразительности. Выявляется взаимодействие музыки и живописи, рассматриваются внесённые художником в произведения принципы музыкального формообразования и развития таких жанров как сонатное allegro и фуга. Авторы приходят к выводу, что Чюрленис в своих опытах поднялся до уровня симфонизма как философски-обобщающего принципа отражения пространственно-временных связей в искусстве.

М. к. чюрленис, "соната моря", "фуга", "музыкальная" живопись, музы кальные жанры, сонатное allegro, фуга, пространственно-временные связи в искусстве

Короткий адрес: https://sciup.org/147151029

IDR: 147151029 | УДК: 75.042

Текст научной статьи Симфонизм в творчестве М. К. Чюрлениса (к изучению специфики преломления музыкальных жанров в живописи)

В настоящее время синтез искусств прочно занял главенствующие позиции и в ряде случаев превалирует над их «чистыми» видами. В этом ключе проблема трактовки «синтетических» жанров очень важна, она требует дальнейшего теоретического изучения. Именно в данном ракурсе и осуществляется исследование проблемы симфонизма в трактовке «музыкальных жанров» живописного творчества художника М. К. Чюрлениса (1875—1911). Как известно, он был и живописцем и композитором, родоначальником профессиональной литовской музыки. Предметом нашего анализа стали наиболее репрезентативные произведения1. Следуя названию, их можно условно отнести к «музыкальному жанру» — выражению музыкальных произведений в живописи.

Отметим в этом контексте, что термин — «музыкальный жанр», видимо, правомерен. М.К. Чюрленис сознательно подходил к синтезу музыки и живописи в данных произведениях, используя в процессе работы над ними свою музыкальную эрудицию: композиторский опыт, теоретические знания в сфере музыкального искусства, методы строения музыкальной формы. Его произведения в «музыкальных жанрах» имеют собственную специфику, которая выявляется при детальном исследовании основных художественных средств музыки и живописи в их синтезе. По мнению многих исследователей, М.К. Чюрленис — создатель «музыкальной живописи» [1—6]. Они обращались к объяснению музыкальности в его живописных произведениях, касались вопроса синтеза живописи и музыки. Были затронуты проблемы применения музыкальных форм в его живописи, стилистическая эволюция творчества М.К. Чюрлениса, проблемы музыкальных основ творческого метода художника.

Но, чтобы приблизиться к наиболее полному пониманию спе цифики творчества Чюрлениса,

* Статья посвящается памяти Оксаны Викторовны Уразловой, выпускницы кафедры искусствоведения и культурологии ЮУрГУ (2005).

необходимо дальнейшее исследование взаимопроникновения музыкальных и относящихся к живописи средств художественной выразительности. При этом следует привлечь как можно больше параллелей: композиция в живописи — структура и строение музыкального произведения, то есть его архитектоника, мелодия — линия, колорит — тембр или тональность, ритм в живописи — ритм музыкальный и т. д. В результате такой исследовательской работы выявилось, что Чюрленис в своих опытах поднялся до уровня симфонизма как философски-обобщающего принципа отражения пространственно-временных связей в искусстве.

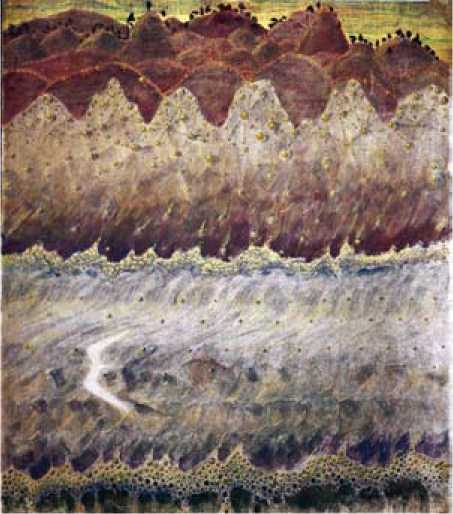

Обратимся к первой части «Сонаты моря» — «Allegro». В самом названии заложена программа, возможность взять за основу экстраполирование особенностей формообразования музыкальной

Соната моря. 1908. Бумага, темпера, 73 × 63

формы сонатного allegro на структуру живописного произведения Чюрлениса. При выполнении данной экстраполяции мы отдаем себе отчет в необходимости избегать слишком прямолинейных аналогий, понимая, что художник в творчестве абстрагируется от примитивно-наивного следования классической (классицистской) структуре сонатного allegro. Учтем также, что Чюрленис принадлежал к иной эпохе и решал художественные задачи в постромантическом и символическом ключе . Тем не менее огромный потенциал формы сонатносимфонического allegro, сущность которого состоит в диалектическом единстве всех элементов, не мог не привлекать мастера.

Итак, что может соответствовать по духу первому разделу сонатного аллегро — «экспозиции»? На переднем плане в нижней части картины мы видим зарождающуюся, окутанную пеной волну. Позволим себе трактовать ее как «главную тему». Как известно, «главная тема» носит в сонатном allegro активный, динамичный характер, она дается в главной тональности. Здесь в живописи именно тема «волны» полна движения и ее сложный зеленоватооливковый колорит будет преобладать, главенствовать, проникая в последующие пласты. Динамику развития «главной» теме придают образы-символы стремительно пролетающей чайки и плывущей в море рыбки. «Побочной» же темой видимо является последующий участок моря — контрастный по отношению к «главной», он более спокоен, хотя в нем и присутствуют отголоски «главной темы» (небольшая рябь, кусочки янтаря). Следующая часть — «разработка». Это средний план-ярус. Мы видим, как еще небольшая волна переходит в более внушительную. Она постепенно нарастает, превращается в огромную и вот-вот готова накрыть берег. Разработка как бы повторяет предыдущую тему, но уже с большей силой и эмоциональностью.

Как известно, перед репризой в музыкальном сонатном allegro выстраивается предыкт. Это наивысшая точка развития, кульминация, точка золотого сечения формы. У Чюрлениса она представлена в живописи в высокой и могущественной волне, которая хочет обрушиться на берег. Перед нами предстает сам берег, далее он дробится на ряд убывающих по высоте холмов, и где-то на горизонте мы видим деревца и небо, уходящее за горизонт. Плавные волнообразные очертания форм холмов и деревьев связывают их с водной стихией. Все это можно воспринять как своеобразную динамическую «репризу». Особенно ярко демонстрируют реприз-ность округлые линии холмов, перекликающихся с «экспозицией». Итак, «экспозиция» — море, динамическая «реприза» — родная земля, берег, рожденный морем, когда-то бывший морским дном. Они слиты в противоречивом единстве.

Отметим как особенность построения композиции линеарно-графическую плоскостную «многоярусность», подчиненную некоему внешнему мистическому «оцепенению», статичности. С одной стороны так передано, что данный морской пейзаж — это явление вне времени и пространства, относящееся к категории вечности. Но в то же время композиция наполнена скрытой динамикой

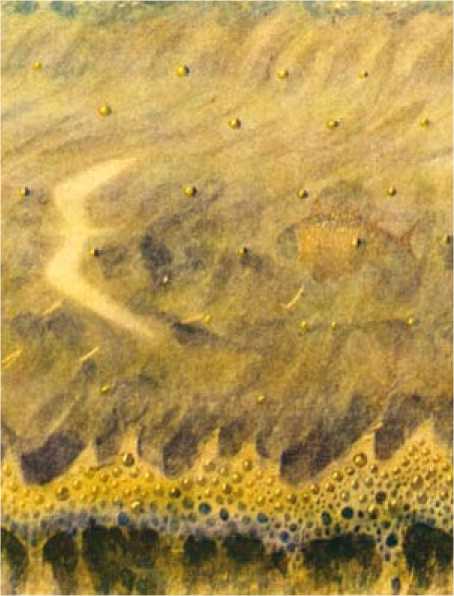

Соната моря. 1908. Бумага, темпера, 73 х 63. Фрагмент внутреннего развития. Она проявляется в том, что зритель видит море не традиционно с берега, как это обычно представлено в творчестве других авторов, а из глубины, как бы «в обратном ракурсе». Видимо, Чюрленису важно было выбрать этот ракурс с тем, чтобы запечатлеть музыкальность развития в симфоническом понимании этого слова. Построение произведения очень необычно. Экспозиция имеет вид сверху, а разработка и реприза — вид сбоку. Но даже в рамках одного яруса-пласта, в экспозиции два символа — стремительно пролетающая чайка и плывущая рыбка — образуют некое противоречие. Чайку мы видим сверху с раскинутыми крыльями, как бы «с высоты полета», а на рыбку мы смотрим сбоку. Чайка, динамично пролетая сквозь морское пространство, отражает темп главной темы — волнующейся и бурлящей волны. Рыбка же, напротив, отражает более сдержанный темп. Водная стихия как бы сама замедляет ее движение. Такое сопоставление, игра ракурсов подчеркивает контраст воздушной и морской стихий, свободного полета в безбрежном небе и более сдержанного плывущего движения в недрах морских глубин.

В воссоздании музыки средствами живописи большую роль сыграла и ритмическая организация «Сонаты моря». Произведение пронизано ритмическими формулами. Мы ощущает ритм перечисления в почти единообразных очертаниях морских волн, холмов, которые в свою очередь вторят контурам волн. Мы может увидеть его в повторяющихся рядах пузырьков бурлящей морской воды, в разбросанных, почти в шахматном порядке, капельках янтаря. Ритм выявляется в горизонтальном построении очертаний волн и берега, в чередовании ярусов-пластов, что создает динамику, стремление вдаль. Несмотря на вертикальный формат произведения существует равновесие, гармония горизонтали и вертикали. Из этой гармонии рождается сверхсмысл «Сонаты моря». Назовем его «мелодической волной». Это прекрасная мелодия «высших сфер», она рождена и звучит в душе художника. Она созвучна морской волне, волнообразным линиям холмов и очертаниям прибрежных дюн. Она парит над гармонией пейзажа, пронизанного мифологическим мироощущением. Возможно символически она и есть образ стремительно летящей чайки.

Как видим, Чюрленис сознательно стремился воссоздать в живописи структуру музыкального произведения и неслучайно дал своему произведению программное название «Соната моря». Благодаря привнесению в живопись музыкальных художественных средств выразительности и формообразования он расширил возможности пространственного искусства и отразил в философски-обобщенном ключе процесс нерасторжимого единства стихий — северного моря, родного неба и земли.

конечности и именно эту философскую категорию Чюрленис смог воплотить в своем живописном произведении.

«Фуга» Чюрлениса может служить примером применения полифонического метода. На первый взгляд мы видим ели, скалы, напоминающие замки, желтые огни, зеркальную водную гладь, в которой отражаются ели и скалы, призрачные сказочные силуэты. Это лирико-мифологический пейзаж, наполненный спокойствием и тихой гармонией, строгостью и математической логикой. Так запечатлел художнику мир заповедной Литвы. Но воссоздает он этот возвышенный мир не в реалистическом, а в символическом ключе. Если посмотреть на данную работу с позиции построения формы фуги, то выявляется некая структура.

Картину Чюрлениса можно разделить на три части, условно сопоставив с экспозицией, разработкой и репризой фуги. При этом каждая часть живописной работы разомкнута, голоса «уплывают»

«Фуга», 1908, бумага, темпера, 62,2 х 72,6

Отметим, что такие категории, как композиция, ритм, колорит, динамика и др. не только в «Сонате моря», но и в другом произведении Чюрлениса — «Фуге» — также направлены на воссоздание такого глубинного смысла, как музыкальность живописи. Обычно им наделяют архитектурные творения (известно выражение: «Архитектура — это застывшая музыка»). Но Чюрленис пошел далее, он создал музыку в живописи и не застывшую, а живую, развивающуюся по музыкальным законам.

Фуга — одна из самых сложных форм полифонической музыки. В ее основе лежит музыкальная тема, которая развивается на протяжении всего произведения. Как жанр фуга сформировалось в эпоху барокко и предшествовала появлению сонаты, которая восприняла из нее строение. Оба жанра включают в себя экспозицию, разработку и репризу. В музыке Фуга строится по определенным, в том числе и математическим правилам. Количество голосов в ней теоретически может достигать бес- за пределы картины. Мы как бы должны сами достроить их звучание своим «внутренним слухом». Вся картина как бы плывет и не имеет начала и завершения. Создается уникальная иллюзия бесконечности вне времени и пространства. В музыке есть такое понятие: бесконечная мелодия, которая как бы уходит за горизонт. Возможно, автор, обращаясь к этому приему, дает возможность зрителю самому «достроить» развитие данной темы. Ведь фуга — это один из тех жанров музыки, в котором можно дать волю космическому чувству беспредельности и вечности мира.

Итак, идее музыкальности служит необычное построение для пейзажной композиции. Подобное строение уже было выявлено при анализе работы «Соната моря. Allegro». Вспомним, что художник выбирает достаточно необычный ракурс и смело использует различные виды построения пространства, совмещая их в одном произведении, что подчеркивает нестандартность и своеобразие его мышления.

В «Фуге» зрительно создается ощущение нотного стана — горизонтальных линий, на которых или между которыми располагаются образы-ноты. Возможно, художник стремился к тому, чтобы с помощью данного приема, можно было легче проследить структуру произведения, передать его музыкальную сущность.

Главный образ «Фуги» — мощная темная ель на переднем плане. По аналогии с музыкальными терминами назовем ее «тема», которая определяет идею и главную тональность произведения. Ее второе проведение или «спутник» — это еще одна ель, расположенная чуть правее во втором ряду, меньшая по размеру и более бледная по колориту. В музыке она всегда дается не в главной, а в тональности доминанты (отсюда и иной колорит). Вместе с ней на этом же плане даны образы сказочных силуэтов склоненных людей (рыцари, короли?), по колориту также менее ярких, призрачных. Невольно возникает ассоциация с музыкой, когда тема строится по математическим законам в контрапунктическом сочетании с другими мелодиями. Они называются противосложениями. Этот второй план «противосложений» в «экспозиции» очень многомерен и символически многозначен. Вдали за елями и силуэтами видятся огни, призрачные скалы, облака, водная гладь, сливающаяся с небом. Не в этом ли состоит еще одна грань полифонического мышления художника? Средний ярус картины вызывает ассоциации со второй частью жанра фуги — разработкой. В музыке эта часть характеризуется проведением темы в различных тональностях, «модулированием». У Чюрлениса разработка имеет колористические модуляции-переходы в сторону высветленности. Отметим ее масштабность и более светлый колорит .

Разработка состоит из нескольких планов-голосов и создает впечатление расширенной много-звучности. Здесь явно проступает принцип полифо-ничности. Если в первой «экспозиционной» части она лишь намечена, то здесь раскрыта в полном объеме. Эта часть производит впечатление своим размахом, масштабом, цветовыми переходами. Мы зримо наблюдаем развернутую многоголосную полифоническую ткань: резко возвышающиеся скалы, как «тема противосложения»; ели на идущем вверх склоне, как разработка «главной темы»; контрапунктирующие яркие, желтые огни (они были лишь чуть намечены в экспозиции). Несмотря на их связь, каждый из пластов — это как бы самостоятельный, свободный «голос». Отметим как особенность «Фуги» Чюрлениса резкое несвойственное этому жанру начало разработки, как будто «музыка» врывается в границы данного полотна, не подготавливая нас и не предупреждая. Мы вновь, как и в «экспозиции», встречаемся с разомкнутостью, так как начало и завершение «разработки» осталось за пределами картины. Исходя из этого, можно предположить, что художник все-таки подразумевал развитие «голосов» в уголках воображения, души или мысли зрителя. Ближе к центру произведения голоса развиваются, разрастаются. Все движется к кульминационному контрапункту, к точке золотого сечения. «Тема елей» занимает главенствующую позицию. При этом зрительно кульминация за- хватывает мощную, высокую, пышную и очень яркую по колориту ель «экспозиции» и прямо над ней, контрапунктом, вторую (из «разработки») на высшей точке горы, но меньшую по размеру и более бледную по колориту. Все происходит, как в полифонической музыке, где самостоятельное развитие каждого голоса при одновременном и осмысленном взаимодействии всех создает целостность произведения [3, с. 146].

Далее «голоса» где-то еще сохраняют свое яркое звучание: ели на горе, которая уже спускается вниз (при этом, чем ниже гора, тем сильнее стремится вверх ель). В мистической реальности, в сказочном «зазеркалье» разрастается до кульминационной высоты и «противосложение» — светлые замки и образ призрачного сказочного силуэта. И, как уже отмечалось, разработка не завершается, не останавливается, а уходит далеко за границы живописной работы.

В репризе, которая вероятнее всего находится в верхней части композиции, доминирует основная тема. Одинокая ель сверху (верхний голос фуги) и две снизу (в нижнем голосе), две сверху и одна, отраженная в зеркале вод — так художник развивает тему в полифонической инверсии, в зеркальном обращении, подобно темам музыкальных фуг. Ели в прямом смысле нанизаны на проведенную художником горизонтальную линию, которая согласуется с музыкальной нотолинейностью. Помимо приема зеркального обращения, использован еще один по-лифоничекий прием «стретта». Здесь он трактуется как изображение темы и противосложения в сжатом виде. Со стреттой в широком смысле слова соотнесем следующее.

Как указывалось, произведение разомкнуто. Фуга как бы уже звучала ранее и композитор-художник обращает нас не к самому началу, а к некоему периоду развития всех трех разделов. Он преодолевает жесткую конструкцию фуги, выходит за рамки строгих пространственно-временных ограничений. Полифоническая ткань его «Фуги» как бы плывет в вечности, не имея начала и завершения. Создается уникальная иллюзия бесконечности явления вне времени и пространства. Данный художественный прием можно сопоставить со стреттой, когда осуществляется каноническое проведение тем, и голос, имитирующий тему фуги, вступает до того, как она (тема) закончилась в предыдущем.

Итак, специфика творчества М. К. Чюрлениса состоит в том, что название и жанровая принадлежность проанализированных произведений живописи — это не просто поза эрудированного музыканта, не его прихоть. Композитор сознательно стремился воплотить музыку в живописи. И это ему удалось. Композиция, то есть структура музыкальной формы сонатного аллегро и фуги составила основу синтеза музыки как временного искусства и живописи, как искусства пространственного. Как было показано, общая структура живописных произведений соответствует форме музыкальных жанров — сонатному аллегро и фуге. Но автор сделал это очень тонко, на уровне абстрагирования и символического обобщения.

Не только композиция служит синтезу искусств.

Этому подчинены все средства художественномузыкальной выразительности. Ритм воплощается в пластической организации произведений (повторения, акценты, чередования), при активном взаимодействии с цветом, а также в гармоничном и уравновешенном применении горизонталей и вертикалей. Работам присущ спокойный, ровный метроритм. Они отличаются монохромным колоритом, просветленной «тональностью», которая передает элегическое настроение (особенно в «Фуге»). В «динамике» работ Чюрлениса, которая воплощается в пластических формах и подчеркивается насыщенностью колорита, прослеживаются плавные переходы, постепенное уменьшение и разрастание «цветности», которую можно сопоставить со звучностью (наиболее ярко в «Фуге»). Отметим как бы поющие линии холмов, волн, деревьев, которые ассоциируются с волнообразными мелодическими линиями («Соната»). В фуге линии — это голоса, сплетающиеся в контрапункте и уходящие за границы картины. Действительно, музыкальные жанры искусно воплощены в живописи, перекликаясь с ними взаимопроникновением художественных средств выразительности.

Таким образом, М. К. Чюрленис при создании своих небольших и скромных по живописи работ смог передать, запечатлеть музыку средствами живописи. Но не только. Ему удалось также отразить философскую категорию музыкального времени в пространственном искусстве живописи. Время он передал диалектично: как абсолютное вечное и в то же время текущее, движущееся. Мастеру удалось этого достичь благодаря глубокому пониманию такого явления в искусстве как симфонизм сонатного allegro и симфоническая бесконечность полифонического развития фуги. Отсюда — особый пластический язык художника, очищенный от всего сиюминутного, случайного, стремление к глубоко символическому и абсолютному, космизм, расширение пределов живописи.

Выделяясь среди многих современников-художников своей тягой к философии и теологии, и являясь единовременно композитором, художником и поэтом, М.К. Чюрленис поднялся до философских обобщений. Он раскрыл глубинный смысл, зашифрованный в названии музыкального жанра и адресованный элитарному зрителю. Этот смысл не полностью раскрывается рационально. Он таится в глубинах менталитета и чувствования. И М. К. Чюрленису необходимо было передать этот смысл через символы, в том числе и национальные. Для него единовременность, синхронность музыкального и пластического мышления оказывалась органичной и закономерной. Связь пластических и музыкальных средств композиции возникала в его «музыкальных» работах не как результат формального поиска, а как естественный итог процесса лирического переживания. В его творчестве живопись предстала не только пространственным, но и по-настоящему временным искусством.

Список литературы Симфонизм в творчестве М. К. Чюрлениса (к изучению специфики преломления музыкальных жанров в живописи)

- Иванов, В. Чюрленис и проблема синтеза искусств/В. Иванов//Аполлон. -1914. -№ 3.

- Ландсбергис, В. Творчество Чюрлениса. Соната весны/В. Ландсбергис. -Л.: Музыка, 1975.

- Розинер, Ф. Я. Гимн солнцу/Ф. Я. Розинер. -М.: Молодая гвардия, 1974.

- Уразлова, О. В. В поисках смысла: о концепции трагического в творчестве М. К. Чюрлениса/О. В. Уразлова//Культура и искусство в памятниках и исследованиях. -Вып. 2. -Челябинск: ЮУрГУ, 2003. -С. 166-177.

- Уразлова, О. В. Особенности живописной системы М. К. Чюрлениса: дипломная работа//О. В. Уразлова; ЮУрГУ. -Челябинск, 2005.

- Федотов, В. М. Музыкальные основы творческого метода Чюрлениса/В. М. Федотов -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989.

- Эткинд, М. Г. Мир как большая симфония/М. Г. Эткинд -Ленинград: Искусство, 1970.