Симметричные решения задачи синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра Баттерворта

Автор: Арефьев А.С.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Показано, что задача синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра Баттерворта имеет два симметричных решения с одинаковыми волновыми сопротивлениями крайних звеньев. Первому решению соответствует конфигурация фильтра с низкоомным центральным звеном. Второму решению соответствует конфигурация с высокоомным центральным звеном. Получены выражения для волновых сопротивлений звеньев фильтра. Приведены результаты расчета волновых сопротивлений.

Ступенчатый свч-фильтр баттерворта, синтез ступенчатого свч-фильтра

Короткий адрес: https://sciup.org/140256123

IDR: 140256123 | УДК: 621.372 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.1.32-38

Текст научной статьи Симметричные решения задачи синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра Баттерворта

Ступенчатый СВЧ-фильтр представляет собой несколько регулярных отрезков линии передачи, последовательно включенных в волноводный тракт. Эти отрезки, являющиеся звеньями фильтра, имеют одинаковые электрические длины и различные волновые сопротивления. Такие фильтры предложены А. Л. Фельдштейном в 1959 году. Численный метод синтеза ступенчатых фильтров с произвольным количеством звеньев изложен в [1]. В настоящей работе получено аналитическое решение задачи синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра с частотной характеристикой Баттерворта.

A = п A ( j ’ , j = 1

где

^ cos ( 9 )

7 sin (9)

I z j

iz j sin ( 9 )^ cos ( 9 )

( j = 1,3 ) ,

i - мнимая единица, 9 - электрическая длина

звена, выражающаяся через постоянную распространения волны у:

9 = у l .

Соотношения (3) записаны при условии, что параметр у является действительной величиной и

1. Постановка задачи

принимает одинаковые значения для всех звеньев фильтра.

Подстановка (3) в (2) дает

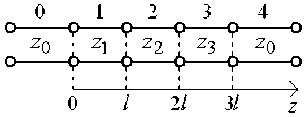

На рис. 1 изображена эквивалентная схема трехзвенного ступенчатого фильтра, включенного в линию передачи с волновым сопротивлением z q . Волновые сопротивления звеньев фильтра обозначены через z j ( j = 1,з ) . Предполагается, что звенья имеют одинаковую длину l .

Комплексные амплитуды прямых волн напряжения на входе и выходе фильтра связаны соотношением [1]

1I . 1 )

U 0 ( ° ) = т| A 11 + A 12 + z 0 A 21 + A 22 I U 4 ( 3 l ) . (1) 21 z 0 )

Здесь A mn ( m , n = 1,2 ) - элементы матрицы передачи фильтра A , которая определяется как произведение матриц передачи звеньев

A 11 = cos ( 9 )

cos 2 ( 9 ) - — + — + — sin 2 ( 9 ) I Zo Zo Zo I ' ' V 2 3 3 )

A 12 = i sin ( 9 )

A 21

A 22 =cos ( 9 )

Рис. 1

Fig. 1

( z 1 + z 2 + z 3 ) cos 2 ( 9 )—1-3- sin 2 ( 9 ) z 2

1 1

--1-- z 1 z 2

—Los 2 ( 9)— z ^-sm 2 ( 9 ) , z 3 ) z 1 z 3 J

cos 2 ( 9 ) -f z 2 + z 3 + z 3 ) sin 2 ( 9 ) V z 1 z 1 z 2 )

С учетом (4) формулу (1) можно записать в виде

#1 = 1 ( cos (0)

UI 4 ( 3 I ) 2 ( )

2 cos 2 ( 0 ) -

+ i sin ( 0 ) a - 3 " f z0 , z 0

V z 1 z 2

, z 3 J

cos 2 ( 0 ) -

- a1

:Ml z 0 z 2L I sin 2 ( 0 )

V z1 z 3 J

Г ,

где введено обозначение

n

a n ] ( X 1 , X 2 , ^ , X n ) = £

j = 1 V

xj + — j x j J

I

■ ( n = V,- ) .

L

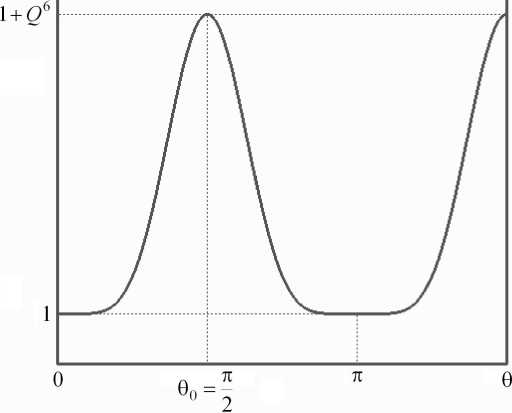

Рис. 2

Fig. 2

Рабочее затухание фильтра

L = | U 0 ( 0 ) / U 4 ( 3 l )| 2

+ 4 a [ 1 ]

+ 2 a

можно представить в виде многочлена по степе-

ням sin 2 ( 0 )

L = 1 + £ c j sin 2 j ( 0 )

j = 1

z 1 z 3

Г „2^ z o z 2

V z 1 z 3

2_ I _2_2 I z0z2 -1] z1z3

2 +a 2 2 z l z 3 J I z 0 z2 J

Легко убедиться в том, что величины Cj удовлетворяют условиям

( j =1 ’ 3 )

с коэффициентами

C 1

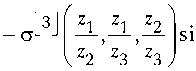

- 6 - 2 a - 3 ] l z 1 , z 1 , z 2 | +

V z 2 z 3 z 3 J

Sc j=1

= 1 [ a -1]M - 2 ] .

Г _2 r-3 ] 2 0 5

-2 „2 |

2., z 0 + 2d

2 , 2 , 2

Г _2 _2 _2 I"

r[ 3 ] J0_, j^, 2zi_

2 C , + C 9 =

- 6 + 2 a [ 1 ] | z 1 1 +

V z 3 J

zzz

V 1 2 3 J

z 1 z 2 z 1 z 3 z 2 z 3 J

,

г п Г 2 2 2'

:[3] z 1 z 1 z 2

„2’2’ ,2

V z 2

+ 2a[

z 3 z 3 J

[ МГ Г3"

V z 2 z 3 z 1 z 2 J

-

C =1

Г z z9 | [ 1 1 ! z |

6 + 4 a ] l —,— 1 + 6 a ] l — 1 +

V z 2 z 3 J V z 3 J

- 2 a

+ a1

r[ 3 ] f zX z\

. 2 I

2 , 2 , 2 z 2 z 3 z 3

z 2 - 2 ^

■ ( „2 2 2 1

. [ 3 ] z 0 z 0 z 0

1 ,2 ’ 2 ’ 2

V z 1 z 2 z 3 J

. [ 1 ] JL

I z1z . 3

- 2a[

Г _2_ _2_ I"

z 0 z 2 z 0 z 2

V z ^; , j]

где

+ 2 a

Г 2

J1

V

z 2 z 3 z i z 2

-z_ - 4 a

22 z 0 z 0

,

V z 1 z 2 z 2 z 3 J

z 2 z 2 v =aa .

z 0 z 2

- 6 a

: И _00_

V z 1 z 3 J

- 2 a

Г 2 z e

V ziz z 3

2 I" z 0 z 2

Ta J]

C 3 =1

- 2 - 2 a ' 2 l z 1 , z 2

V z 2 z 3

-

4 a [ 1 ] | z l V z 3.

-

- a

Г П Г 2 2 2 I

. [3 ] z 1 z 1 z 2

.2" 2, 2

V z 2 z 3 z 3 J

Г „2 „2

. [ 3 ] z 0 z 0 z 0 . 2’2, 2

V z 1 z 2 z 3

Рабочее затухание фильтра с частотной характеристикой Баттерворта задается соотношением

L = 1 + Q 6 sin 6 ( 0 ) . (9)

График функции L ( 0 ) приведен на рис. 2. Обозначим через О 0 , у 0 и Л 0 значения электрической длины звена, постоянной распространения и длины волны в линии передачи, соответствующие первому максимуму рабочего затухания фильтра. Как следует из рис. 2, О 0 = п /2. Тем самым длина звена:

- 2 a

. . Г 2 2 I

r[2] J1_, 23-

V z 2 z 3 z 1 z 2 J

+ 2 a

Г _2 _2 I

r [2] 29_ , J0_

V z 1 z 2 z 2 z 3 J

п

-----=.

2 Y 0

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях sin 2 ( 9 ) в выражениях (5) и (9), получаем систему нелинейных уравнений относительно волновых сопротивлений звеньев фильтра zj ( j = Г>

C (z1, z 2, z 3 ) = 0,(10)

C2 (z 1,z2,z3) = 0,

Co (zA, z9,Zo ) — Q6.(12)

C 1 ( z 1 , z 3 ) = 0,

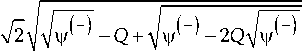

На основании (6), (10)–(12) выводим квадратное уравнение относительно параметра у

V2- ( 2 + 4 Q 6 ) у + 1 = 0.

Его решения

C 1 ( z 3 , z 1 ) = 0. (20)

Выражая первый аргумент C1 из (18) и (19), получаем две одинаковые зависимости z 1 (z3) и z3 (z1). Если предположить, что система уравнений (17), (18) имеет хотя бы одно решение, то графики функций z 1 (z3) и z3 (z1), построенные на плоскости (z 1, z3), будут иметь по меньшей мере одну точку пересечения, располагающуюся на линии z 3 = z 1. (21)

Абсцисса и ордината данной точки задают искомое решение уравнений (17), (18). Таким образом,

V(±) = 1 + 2Q6 ± 2Q371 + Q6 = (71 + Q6 ±Q31

удовлетворяют условиям:

у(-)=^(+^ ,(14)

0 <у(-) ^1, V(+) ^1.(15)

Исходя из определения (8) величины у , можно выразить волновое сопротивление центрального звена фильтра z 2 через волновые сопротивления крайних звеньев z 1 , z 3 :

1 zz z 2 =-р-J-3. (16)

V у z 0

если задача синтеза трехзвенного ступенчатого фильтра Баттерворта разрешима, то хотя бы одно ее решение соответствует симметричной конфигурации фильтра, в которой крайние звенья имеют одинаковые волновые сопротивления.

Производя замену (21), можно привести (18) к уравнению четвертой степени относительно неизвестной z 1 :

2 z 0 z 2 :р-(2 C1 + C2) = yajz 1 + z 4 = 0 с коэффициентами j =o ao =-V z 4, a1 =-2 Tvz3, a2 = 0, a3 = 2 TVz 0.

С учетом (7), (16) можно записать систему уравнений (10)–(12) следующим образом:

Легко показать, что при условии (21) левые части уравнений (17), (18) связаны соотношением

C 1 =

C l = 4

- 6 - 2 G

+

+ G1

г ( -2 .2 .4 A

■ И z o z o ш z o

,2’2,V 2 2 + к z 1 z 3 z 1 z 3 7

z 1 z 3

z 1 z 3

zo z 1 z 3 J.

= 0,

V

( 2 C 1 + C 2 ) 2 .

Тем самым одни и те же значения волнового сопротивления z 1 одновременно обращают в тождества уравнения (17), (18).

2. Решение задачи синтеза фильтра

2 с + C o =1

- 6 - 2 G

; [ 2 ] 1 z o 1 z o

Воспользуемся решением Декарта – Эйлера уравнения четвертой степени [2]. Введем обозначения:

+

к

Z o

3 7

11 2 3 4 p — a a^ao + a^a-) a ,

0 0 4 13 16 23 256 3

+ 2 а[1-Л — i + J к z 3 J

к

z

zz у“T, V о ,”1 + ,,

z 1 z 3 z 3 J

■ 1- 2 -

z 0

z 1 z 3

— 0.

Очевидно, что система (17), (18) инвариантна относительно замены z 3 о Z 1 . Запишем уравнение (17) двумя способами:

P 1 = a 1 2 a 2 a 3 + 8 a 3 , ₽ 2 = a 2 8 a 3 .

Решения уравнения (22) имеют вид:

z 1,1 = 7 y 1 + T y 2 - sign ( ₽ 1 ) 7 y 3

-

4 a 3 ,

z 1,2 = ^ - T y 2 + sign ( ₽ 1 ) 7 y 3 - 4 a 3 , z 1,3 = - 7 y 1 + T y 2 + sign ( P 1 ) 7 y 3 - 4 a 3 ,

z i,4 =- 441 - T y 2 - sign ( ₽ 1 ) V y 3 - 1 а з . (28)

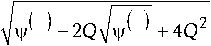

Здесь y j ( j = 1,3) - решения кубичного уравнения 2

^ + y3 = 0, j=0

где

1 91

50 =— 77₽2, 51 =— 7₽0 + ту₽2, §2 = -₽2-(29)

64 4 162

Величины y j ( j = 1,3) задаются соотношениями (решение Кардано [2]):

У 1 =П 1 +П 2 --5 2 ,

3 (30)

У 2,3 = - 2 ( П 1 + П 2 ) ± i ( П 1 — П ) - 3 § 2 .

Здесь

[- z2 3 1 v(v — 1 )

П = i 2 v 2

[ 0 ( v> 1 ) ,

[0 (v< 1), n2 = 1 z0 3Iv(v-1)

[ - 2 \ 2

( v< 1 ) ,

( v> 1 ) .

Тем самым

П 1 +П 2

z 2 3 1 v(v -1 )

- 2 v ( v

П 1 -n = sign ( v -1 ) -2-3 —2

.

Подстановка (36) в (30) дает

У 1 = 4 [v -4*53,

У 2,з = 4 1v+ 3 v(' 2 1 ) [ 1 ± ■ Vs sign ( v-1 ) ] • .

Поскольку величины y 2 и y 3 являются комплексно сопряженными:

У 3 = У 2, то

|

Т У 3 = ( 7 У 2 ) . В соответствии с (35) имеем sign ( в - ) = sign ( v -2 ) . |

(38) (39) |

||

|

Равенства (23), (38), (39) позволяют записать |

ре- |

||

|

шения |

(25)–(28) уравнения (22) в виде |

||

|

[ z11 =< [ |

лБч +2 Re ( 4у2 ) - Z o Vv" ( v< 2 ) , |

(40) |

|

|

7 У ? +2 i Im (7 У 2 ) - -0y |

v ( v> 2 ) , |

||

|

z 1,2 = 1,2 |

4^1 - 2Re(Т У 2 )— 204' |

v ( v< 2 ) , |

(41) |

|

yF — -2 i Im (7 У 2 ) - z 0\ |

v ( v> 2 ) , |

||

|

z 1,3 = |

- ^1 + 2 i Im ( ^2 ) - z o |

W ( v< 2 ) , |

(42) |

|

- j?1 + 2R e ( 44 ) - z4' |

v ( v> 2 ) , |

||

|

z 1,4 = |

- 471 -2 i Im ( 44 ) - z 0 |

W ( v< 2 ) , |

(43) |

|

- 441 - 2Re ( 442 ) - 24' |

У^ ( v> 2 ) . |

||

Используя (13), легко убедиться в справедливо- сти соотношения

v( + ) ^v( + ) - - ^ =

= 2 Q 3 4 Q 9 + 3 Q 3 ± ( 4 Q 6 + 1 ) V 1 + Q 6 =

3 3/2

= ± 2 Q 3 Ы1 + Q 6 ± Q 3I = ± 2 Q 3 Iv ' " ) ]

Тем самым

V+) |и( + ) -1 |

/ F+T

= ± Q V и .

С учетом этого выражения (37) принимают вид:

|

z 2 П+Ц П+\ I y ( ) = -0 x( _ ) X( _ ) + 2 Q , , 1 4 v v* j. |

(44) |

|

|

y 2 x |

± ) 2 2 /1± J ' = — л/и x 4 4И( - ) ± Q ± i V3 Q sign |V( - ) - 1J |

(45) . |

|

В соответствии с (13), (14) и( + ) - 2 Q = , 1 - 2 Q = П-У и , 1 | 1 + 2 Q 4 - 2 Q J1 + Q 6 | = n-y v J Aj ИК 1 ?D2^ f 1 4 ц-7О^1л |

- 1 + Q 61 . |

|

|

V V и |

||

-(-) - z 0 4 Ц-^ккЦ-) +70 +

11,1 = 2 Vй v v и + 2 Q +

z или

Отсюда

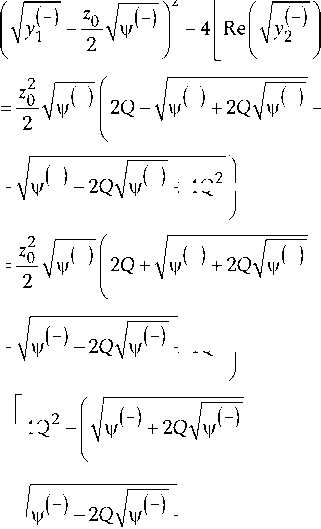

Re f аД±Л = -z O^ft^ V J 2V2

X

Согласно (15), (40), (44), (49),

+ 2 Q - 4 и( )

> 0,

y 1 + ) > 0.

Таким же свойством обладает и параметр у 1 ) .

( ± )

Это означает, что y1 является действительной величиной

Re f V y^у^ .

Пусть два комплексных числа связаны соотношением a + ib = V A + iB.

Их действительные и мнимые части удовлетворяют условиям:

A = a2 - b2,(46)

B = 2 ab.(47)

Выражая b из (47) и подставляя в (46), получаем квадратное уравнение относительно a 2 :

a4 - Aa2

Его решение имеет вид a 2 =1 f A + V A2 + B2 ).

21J

Поскольку действительная часть главного значения квадратного корня из комплексного числа является положительной величиной, то a = I A + A A2 + B2 I.(48)

21J

На основании (45), (48) получаем

V

+

— Г--I

+ 4 Q 2 - V.

Таким образом,

J

z 1 1 ) > 0. (50)

Используя (44), (49), имеем

+ 4 Q

4 Q

Л -1

+

x

+

x

+

------I 2

+ 4 Q 2 J

+ 4 Q 2

I

2 Q +

- 1

- z 0

V

+

x

и( - )

< 0.

Тем самым

УМz0УМ < 2ReIУМ 2 V и, согласно (15), (41),

z ( ,2 ) < 0.

В соответствии с (44)

Гм z o Гм

A y 1 + у w() =

Z n +1 ( +)

= ""04w( ) I vW ) - 2 Q + 4 w( )

2 v Mv v

f+^

' 0 V V .

На основании (49) имеем

<

2Re I УТ MM*

V 2 J V2

X ^VW + Q z^M ) + 2 Q Vv(+) + 4 Q 2 > (53)

z 0 4n+T +)

>-0-4V 'AAw + Q +w > zqAv •

Fig. 4

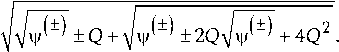

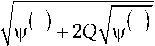

. ( ± )_z( ± )_ , 1 = z 3 =

Принимая во внимание (52), (53), приходим к ус-

+ 2 Q +

ловию

2ReIГГ> УТ +zOr TM•

+ V2J Vv(±) ± Q + W(± ) + 2 Q Vv(±) + 4 Q 2 -

Соотношения (42), (54) дают

z i + 3 ) > 0

[V+ ) > 2 j •

- 4Ц±) 1 z( ± )-

N V , z 2 =

z 0

Исходя из (54), получаем также

V y ^2Re I ^ y ^K zo w( + ), (56)

V J 2

yl +F* 2 2Re I \Z y 2 + )j + z0 V V1 + ). (57)

Принимая во внимание первое неравенство (15),

отмечаем, что множитель -sign I w( * - 2 жении (60) для волновых сопротивлений

в выра -

J ( - ) z( - ) z 1 , z 3

Следствием (40), (41), (56), (57) являются неравен-

ства:

можно заменить на единицу.

Согласно (13), величина w( + ) ние w( + ) = 2 при

Q = 1/V2•

принимает значе-

z ( + 1 ) > 0, z 1 + ) < 0 1 1 < и'"< 2 j • (58)

Наконец, согласно (43), z1+4)< 0, L1+)> 2 J • (59)

Легко убедиться в том, что подстановка (61) об- ращает выражение

в ноль. Таким

образом, в отличие от множителя sign

Условия (50), (51), (55), (58), (59) позволяют утверждать, что среди всех решений (40)–(43) уравнений (22) действительными положительными являются zli , z1"1) при 11

произведение sign

- 2 Q является

непрерывной функцией Q . Очевидно, что этим ( + ) ( + )

свойством обладают и решения z 1 , z 3 задачи синтеза фильтра, определяемые формулой (60). ( - ) ( - )

Что касается функций z 1 7( Q ) и z 3 7( Q ) , то их непрерывность также не вызывает сомнений.

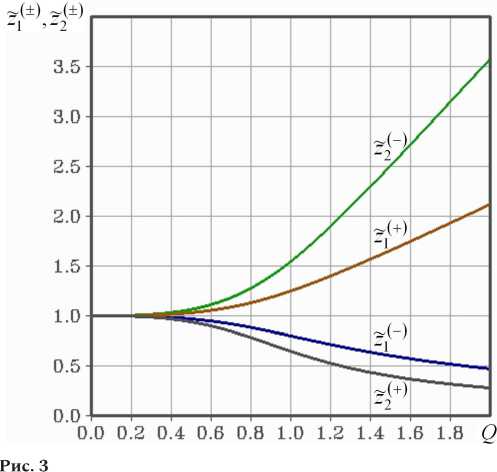

На рис. 3 представлены зависимости нормированных волновых сопротивлений звеньев фильтра

, , z ( ± )

z j "*= j - ( j = 1,2 ) z 0

от параметра Q . Как следует из графиков, при лю- ( ± ) ( ± )

бых значениях Q величины z 1 , z 2 удовлетворяют условиям:

z ( - ) z 1

z 0

z(-) z(+)\z z 2 , z 1 z 0

Z ( + )

z 2 .

Заключение

Таким образом, задача синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра Баттерворта имеет два симметричных решения. Этим решениям соответствуют конфигурации фильтра с низкоомным и высокоомным центральными звеньями.

Список литературы Симметричные решения задачи синтеза трехзвенного ступенчатого СВЧ-фильтра Баттерворта

- Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971. 388 с.

- Fel'dshtejn A.L., Javich L.R. Synthesis of Quadripoles and Microwave Vosmipolyusnikov. Moscow: Svjaz', 1971, 388 p. (In Russ.)

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970. 720 с.

- Korn G., Korn T. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. Moscow: Nauka, 1970, 720 p. (In Russ.)