Симультанные операции при остеоартрозе коленного сустава

Автор: Макушин В.Д., Чегуров О.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2004 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена результатам обследования и оперативного лечения 121 пациента в возрасте от 50 до 76 лет с гонартрозом второй и третьей стадий, сочетающимся с другими сопутствующими суставными заболеваниями. Женщин было 70, мужчин - 51. Стадию процесса устанавливали по классификации Н.С. Косинской. Всем больным по дифференцированным показаниям были применены различные виды симультанных операций, в результате которых в 96,7% случаев получены положительные результаты лечения.

Нижняя конечность, гонартроз, оперативное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120705

IDR: 142120705

Текст научной статьи Симультанные операции при остеоартрозе коленного сустава

Одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных операций по поводу ортопедического заболевания в настоящее время привлекает внимание хирургов [1]. Однако сообщений о сочетанных операциях при гонар-трозе в литературе по травматологии и ортопедии недостаточно. Вместе с тем, удельный вес различных заболеваний, сопутствующих основному дегенеративно-дистрофическому процессу в коленном суставе, остаётся довольно высоким.

Так, на долю больных с гонартрозом всех стадий приходится от 26,2% до 85,8% сочетания с кистой Бейкера [2, 3]. Больные с застарелыми повреждениями коллатеральных связок коленного сустава в сочетании с остеоартрозом составляют, по нашим данным, 28,2%, а по дан- ным В.Ю. Полякова – от 15 до 33% [4]. Известно, что выраженная дегенерация хрящевых поверхностей пателлярно-феморального сустава приводит к сужению щели и ограничению подвижности надколенника, вызывая повышение внутрисуставного давления [5]. Это нарушает обмен синовиальной жидкости в суставной полости, что требует оперативной коррекции демпферных структур. В литературе имеются сведения о необходимости снижения гипертензии костно-мозговых полостей в смежных костных сегментах [6, 7].

Целью настоящего исследования являлось изучение диапазона одновременных операций при остеоартрозе коленного сустава и обоснование их преимуществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В клинике центра проведено обследование и оперативное лечение 121 пациента с гонартро-зом, сочетающимся с различными сопутствующими заболеваниями опорно-двигательной системы или их синдромами, в возрасте от 50 до 76

лет. Женщин было 70, мужчин – 51.

Стадию деформирующего артроза устанавливали по классификации Н.С. Косинской [8]. Для определения фронтального угла отклонения голени выполняли функциональные рентгено-

∗ Simultaneously – одновременно (М.П. Мультановский, А.Я. Иванова «Англо-русский медицинский словарь», Медицина, 1968. – с. 593.

граммы в положении больного стоя на исследуемой ноге. По профильной и аксиальной рентгенограммам определяли положение надколенника и мыщелков суставных концов, а так же критерии Insal-Salvati, Blackborne-Pill, Blu-mensaat [9]. В необходимых случаях производили контрастную рентгенографию или компьютерную томографию коленного сустава.

При подозрении на наличие менисцита или кисты Бейкера проводили сонографическую диагностику степени структурных изменений.

При измерении внутрикостного давления использовали обычные инъекционные иглы марки И – 65. С помощью электродрели на операционном столе иглу с мандреном вводили в верхнюю треть диафиза большеберцовой кости. Запись давления проводили на «Мингографе – 4» фирмы «Simens-Elema» и регистрировали в мм рт. ст. Исследование проводили до и после операции, а затем в динамике в течение пяти суток, для чего иглу соединяли повторно с датчиком давления.

При поступлении все пациенты жаловались на боли в коленном суставе различной интенсивности. Боли в покое отмечены в 70% случаев. В подавляющем количестве наблюдений у пациентов имелись очень сильные и мучительные ночные боли. Больные старались меньше передвигаться и постоянно для уменьшения болей использовали анальгетики.

В анамнезе пациенты указывали на острую или хроническую травму коленного сустава. Ранее, до поступления в клинику Центра, оперировано 14 больных по поводу разрыва мениска или повреждения связочного аппарата. Больные отмечали постепенное образование деформации. У 118 больных при нагрузке было варусное отклонение голени и у трех – вальгусное. По рентгенограммам латерализация надколенника отмечена в трех случаях, в остальных – медиализация. Как следует из анамнестических данных, травмы и предшествующие операции являлись причиной образования деформаций коленного сустава с последующим развитием контрактур, облитерации полости сустава и хондромаляции феморо-пателлярного сочленения.

С целью создания биомеханически правильных взаимоотношений суставных концов и траектории их скольжения в клинике центра «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова были разработаны и применены новые технологические решения по коррекции варусной и вальгусной деформаций коленного сустава с применением аппарата Илизарова в специальных компоновках [10, 11].

Методика гидравлической инстилляции коленного сустава с последующей высокой остеотомией берцовых костей и коррекцией оси голени с помощью устройства 1

Методику применили у всех больных с нарушением биомеханической оси конечности. Оперативное лечение осуществляли под эпидуральной анестезией. Через инъекционные иглы, введенные в верхний заворот и полость коленного сустава, под давлением струйно вводили 400 мл физиологического раствора и 400 мл 0,25% новокаина, промывая завороты. Затем, в проксимальный эпифиз большеберцовой кости в плоскости, параллельной суставной площадке, вводили 4 спицы с упорными площадками во встречном направлении, которые в натянутом состоянии крепили в ¾ кольцевой опоры аппарата. Фронтально в средней трети голени с внутренней стороны в плоскости поперечного сечения большеберцовой кости вводили спицу с упорной площадкой, которую крепили в кольце аппарата Илизарова. В дистальный метафиз берцовых костей в плоскости поперечного сечения вводили 3 спицы с упорными площадками, которые в натянутом состоянии крепили в кольцевой опоре. Кольца соединяли жестко стержнями. Проксимально ¾ кольцевой опоры соединяли посредством стержней с шарнирами со средним кольцом. Производили чрезголовчатую поперечную остеотомию малоберцовой кости и надбугорковую фронтальную поперечную остеотомию большеберцовой кости. Субхондрально во фронтальной плоскости эпифиза бедренной кости осуществляли сквозную остеоперфорацию сверлом диаметром 6 мм. После чего с медиальной стороны голени дозировано по стрежням с темпом 1 мм в сутки осуществляли дистракцию, а с латеральной стороны - компрессию отломков берцовых костей до сопоставления с механической осью конечности. Затем фиксировали отломки в достигнутом положении. При необходимости, используя поддерживающую дистракцию, производили коррекцию.

После органотипической перестройки компрессионного и дистракционного регенератов осуществляли демонтаж аппарата. Назначали курс фармакологической коррекции гонартроза (нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы протеаз, хондропротекторы и иммуномодуляторы) и физиолечение. ЛФК разрешали на второй день после операции.

На основании клинико-рентгенологических и сонографических исследований в 9,9% случаев у пациентов наблюдали распространенную форму гонартроза с преобладанием пателло-феморального болевого синдрома. У 12 пациентов пателлярный синдром, включающий ретро-пателлярные боли, был обусловлен только хон- дромаляцией надколенника в различной стадии дегенеративного процесса без признаков распространения на остальные отделы коленного сустава. Больные жаловались на спонтанные ночные и функциональные боли, ограничение подвижности в коленном суставе. Подвижность надколенника была резко ограничена, болезненна. На рентгенограммах определялось сужение щели в феморо-пателлярном сочленении с неровными границами, костно-хрящевые разрастания по краям надколенника и мыщелков бедренной кости. Объем оперативного лечения определяли исходными анатомо-функциональными изменениями и ставили следующие задачи: достижение анальгетического эффекта, создание условий декомпрессии, улучшение скольжения надколенника на участках гиперпрессии посредством «релиза» феморо-пателлярного сустава.

Методика декомпрессионной туннелизации суставных концов коленного сустава и надколенника с релизом феморально-пателлярного сочленения и декомпрессией костномозговой полости большеберцовой кости2

После обработки нижней конечности раствором антисептика через верхне-наружный доступ в верхний заворот коленного сустава вводили 40-60 мл 0,25% раствора новокаина до упруго-эластического напряжения тканей. Иглу удаляли. Производили редрессацию коленного сустава посредством 3-5 кратного пассивного сгибания и разгибания голени. Затем горизонтальным вколом тенотома на величину его брюшка снаружи и изнутри парапателлярно, по средине надколенника, веерным движением рассекали поперечные поддерживающие надколенник связки. По характеру увеличения подвижности надколенника определяли ширину надсечки связок. У верхне-наружного, верхневнутреннего и нижне-наружного края надколенника в полость сустава вводили инъекционные иглы. Под давлением шприцев полость сустава промывали 400 мл физиологического раствора и 400 мл 0,25% раствором новокаина до чистых промывных вод. После эвакуации жидкости из полости сустава иглы удаляли. Через разрезы кожи в проекции эпифизов бедренной и большеберцовой костей фронтально выполняли остеоперфорации сверлом диаметром 6 мм. Фронтально во взаимокосых направлениях суб-хондрально в надколеннике спицей формировали 3-4 канала. В верхней трети большеберцовой кости центрально в костномозговой канал на 4-5 дней вводили иглу марки И-65 для снижения внутрикостного давления.

Изучение особенностей клинико-рентгеноло- гической симптоматики заболевания на основе нашей концепции позволило выработать хирургическую тактику и специфику оперативных вмешательств, в том числе направленных на восстановление микроциркуляторного русла и обменных процессов. При этом, в основу была положена концепция о ведущей роли нарушения микроциркуляции в патогенезе гонартроза, приводящей к застойным явлениям, гипертензии и нарушению метаболизма. Поэтому высокую остеотомию берцовых костей при гонартрозе у 75 больных выполнили с одновременной декомпрессионной туннелизацией надколенника и эпиметафиза бедренной кости вблизи триггерных зон (операция Pridie).

Методика экстирпации кисты Бейкера3

У 7 пациентов с гонартрозом одновременно после высокой корригирующей остеотомии берцовых костей произвели радикальное удаление кисты в подколенной области сустава.

При начальной структурной организации кисты (стадия грыжи синовиальной сумки) ткани разъединяли гидравлической препаровкой, шейку ушивали кисетным швом. Производили пластику местными тканями. В бурситной стадии кисту вылущивали. При случайном проколе кисты сумку прошивали шелковыми нитями, которые использовали как держалки. Выделение кисты продолжали до соустья. В глубоких слоях ткани щадили, отодвигали или брали на резиновые держалки сосудисто нервные образования (V.Saphena parva, большеберцовый нерв), а также основной сосудисто-нервный пучок, расположенный в жировой клетчатке подколенной ямки. Операцию заканчивали послойным наложением швов на рану. Для функционального покоя накладывали в нижней трети бедра модуль аппарата со спицами, который соединяли с базовой компоновкой аппарата на голени посредством стержней с шарнирами. Фиксацию коленного сустава продолжали в течение трех недель, после чего модуль аппарата на бедре удаляли вместе со спицами. Назначали активно-пассивную разработку движений коленного сустава.

Методика пластики гофрированием коллатеральной связки коленного сустава при гонартрозе

В 10 случаях одновременно после высокой надбугорковой остеотомии берцовых костей при фронтальной нестабильности, превышающей 10º, выполняли пластику коллатеральной связки.

Суть методики заключалась в следующем.

После обработки операционного поля производили по наружной поверхности коленного сустава послойный продольный линейный раз- рез величиной 8-10 см. Разрез начинали на 1 см выше верхушки головки малоберцовой кости, продолжая в проксимальном направлении. Тупо, остро выделяли зоновую связку (Lig. collate-rali fibularae) и сухожильную часть (Tractus ili-otibialis) Производили ad massa пластику гофрирующим швом указанных образований. Натяжение и стабилизацию тканей определяли ручным способом по отклонению голени кнутри. Рану послойно ушивали. Остеосинтез и послеоперационное ведение осуществляли, как и при методике экстирпации кисты Бейкера.

У трех больных с застарелым посттравматическим разрывом внутреннего мениска первоначально произвели менискэктомию по Кейву. Затем выполнили надбугорковую остеотомию берцовых костей по методике, описанной выше.

Для нормализации анатомической оси бедренной кости, в случаях неправильно сросшегося перелома, у восьми больных произвели одновременно корригирующую надмыщелковую остеотомию бедренной кости на вершине её деформации. Наложили модуль аппарата из двух колец с перекрещивающимися спицами, которые соединили стержнями с базовой компоновкой аппарата на период сращения кости в месте остеотомии.

По поводу неправильно сросшегося перелома диафиза большеберцовой кости у шести больных одновременно произвели корригирующую диафизарную остеотомию с монтажом модуля из двух колец со спицами для фиксации, которые включали в общую компоновку аппарата на голени.

Во всех случаях симультанных операций по поводу гонартроза на пятый день назначали возрастающую функциональную нагрузку с помощью костылей.

Исходы оперативного лечения оценивали относительно анатомо-функциональной результативности базовой операции – высокой надбугорковой остеотомии берцовых костей (НОБК). Важнейшими признаками при этом, по нашему мнению, являлись: выраженность боли, стабильность и объем движений в коленном суставе, отсутствие остаточных признаков сопутствующего заболевания, удовлетворенность пациента операцией.

Хорошим анатомо-функциональным результатом было: отсутствие болей в покое и при движении, полная опорность ноги с отсутствием хромоты, отсутствие рецидива сопутствующего заболевания или синдрома, удовлетворенность пациента операцией.

К удовлетворительным исходам относили случаи, когда функция сустава была неполной и отмечались боли, проходящие в покое. Пациенты прихрамывали из-за слабо выраженной нестабильности в суставе. Они не полностью были удовлетворены результатом лечения, несмотря на улучшение функции сустава и уменьшение болей.

Неудовлетворительными результатами считали отсутствие выраженного клинического эффекта от операции, постоянные боли в коленном суставе при ходьбе, рецидив сопутствующего заболевания и отсутствие удовлетворенности пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Послеоперационный период у всех оперированных больных протекал без выраженного нарушения соматического состояния и высокой температуры тела. Осложнений со стороны операционной раны не было. Швы снимали на 1014 день. У всех пациентов заживление достигнуто первичным натяжением. Полную нагрузку на ногу разрешали на 3-й неделе после операции. В послеоперационном периоде у трех больных наблюдали воспаление мягких тканей вокруг спиц, которое устранено консервативными мероприятиями. У двух пациентов возник реактивный синовит коленного сустава, который к окончанию лечения был купирован. В одном случае после операции возникла временная невропатия малоберцового нерва. Консервативным лечением явления невропатии к окончанию остеосинтеза ликвидировали.

В группе больных (7), которым производили наряду с НОБК экстирпацию кисты Бейкера, получен положительный эффект. Полностью восстановлена функция коленного сустава, рецидива кисты не наблюдалось в сроке свыше одного года после операции. Боли в суставе исчезли. Пациенты оценили исход операции как удовлетворительный. Средний срок фиксации полезной моделью аппарата составил 45±5 дней.

В случаях (10), когда остеотомию берцовых костей совмещали с пластикой коллатеральной связки, у двух пациентов после снятия аппарата в течение года выявили слабую выраженность фронтальной нестабильности в суставе, которая обуславливала периодичность болей при длительной ходьбе. По мнению пациентов, данное обстоятельство приносило удовлетворение лечением частично. У остальных 8 больных результаты лечения признаны хорошими. Срок фиксации 50±2 дня.

В группе больных (12), которым одновременно с остеотомией осуществляли «релиз» феморо-пателлярного сустава, у одного больного результат операции признан неудовлетворительным из-за ограничения движений в суставе с болезненностью при функции. В двух наблюдениях наличие периодических болей в суставе после ходьбы не удовлетворяло пациентов. При этом опорность ног была полная, хромота отсутствовала, биомеханическая ось была правильная. У остальных 9 пациентов результаты признаны хорошими. Срок фиксации 55±3 дня.

В группе больных (75), которым производили декомпрессионную туннелизацию бедренной кости и надколенника, в 84% наблюдений полностью достигнут анальгетический эффект в течение двух лет после операции, и больные полностью удовлетворены лечением. У 10 больных с третьей стадией гонартроза была восстановлена правильная биомеханическая ось конечности, но нагрузка на сустав вызывала непостоянную слабую болезненность. Пациенты данной группы отмечали исчезновение ночных болей. У двух пациентов не был достигнут выраженный клинический эффект, продолжали беспокоить ночные боли, отмечалось ограничение движений в суставе. Пациенты считали операцию неудавшейся. Рентгенологически у пациентов был выраженный дегенеративнодистрофический процесс в суставе. Ретроспективно оценивая неудовлетворительные резуль-таты,мы считали, что по-видимому, целесообразнее было выполнить операцию по стабилизации сустава (артродез) или его эндопротезирование. Срок фиксации 45±5 дней.

В группе пациентов (3), которым выполняли корригирующую операцию одновременно с менискэктомией по Кейву, в двух случаях результат признан хорошим. У одного пациента периодически в суставе после нагрузки возникали боли. Срок фиксации 45±5 дней.

При одновременном проведении корригирующих операций на смежных костных сегментах по поводу неправильно сросшихся переломов общий средний срок фиксации костей составил 60±15 дней. В 9 наблюдениях (из 14)

результат признан хорошим, что отмечено самими пациентами. Четверо больных из-за остаточных периодических болей при полной функции сустава и правильной биомеханической оси конечности все же не полностью были довольны результатом операции.

Общие данные по исходам симультанных операций при лечении гонартроза II-III ст. дегенеративно-дистрофического процесса представлены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, при симультанных операциях при гонартрозе II-III стадий положительные анатомо-функциональные результаты достигнуты в 98,7% наблюдений. При этом у 98 пациентов получены хорошие исходы: боли в суставе исчезли, улучшилась его функция при статико-динамических нагрузках, отсутствовали остаточные признаки сопутствующего суставного заболевания, достигнут анальгетический эффект. Полностью операцией удовлетворены пациенты в 81% случаев и в 15,7% - частично. У четырех пациентов биомеханическая ось конечности была правильная, но остаточная фронтальная нестабильность обуславливала боли в коленном суставе, что не удовлетворяло пациентов. Данные случаи (3,3%) составили неудовлетворительные результаты лечения. Эти больные продолжали медикаментозное лечение.

Изучение рентгенограмм в течение двух лет после выписки из клиники показало, что в 89% случаев в разной степени замечены улучшения: увеличилась равномерность суставной щели и не определялось признаков прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса. У половины пациентов визуально по рентгенограммам уменьшился регионарный остеопороз. Рецидива кисты в подколенной области не отмечено.

Таблица 1 отдаленные анатомо-функциональные результаты

Виды симультанных операций при гонартрозе и

|

№ п/п |

Методики лечения гонартроза и сопутствующих заболеваний |

Число больных |

Анатомо-функциональный результат (свыше одного года) |

Уд. вес в % |

||

|

хороший |

удовл. |

неудовл. |

||||

|

1 |

Надбугорковая остеотомия берцовых костей (НОБК) + экстирпация кисты Бейкера |

7 |

7 |

- |

- |

5,8 |

|

2 |

НОБК + пластика коллатеральной связки |

10 |

8 |

2 |

- |

8,3 |

|

3 |

НОБК + «релиз» феморо-пателлярного сустава |

12 |

9 |

2 |

1 |

9,9 |

|

4 |

НОБК + надмыщелковая остеотомия бедренной кости |

8 |

3 |

4 |

1 |

6,5 |

|

5 |

НОБК + менискэктомия по Кейву |

3 |

2 |

1 |

- |

2,5 |

|

6 |

НОБК + корригирующая остеотомия диафиза большеберцовой кости |

6 |

6 |

- |

- |

5,0 |

|

7 |

НОБК + декомпрессионная туннелизация бедренной кости и надколенника |

75 |

63 |

10 |

2 |

62,0 |

|

Итого*: |

121 |

98 (81,0%) |

19 (15,7%) |

4 (3,3%) |

100% |

|

Примечание: * в скобках указан процент относительно числа больных.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные клинико-рентгенологические данные применения симультанных операций при гонартрозе по методикам ГУН РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова при сравнении с опытом других авторов показали технологические и биологические преимущества модифицированных методик лечения больных.

Надбугорковая остеотомия позволила в 98,7% случаев щадящим образом устранить деформацию в области коленного сустава при го-нартрозе, сопровождающемся фронтальной нестабильностью, без применения гетерогенной сухожильно-мышечной пластики и клиновидной резекции большеберцовой кости, восстановить в биомеханически правильном положении скольжение суставных поверхностей бедренной и большеберцовой костей, улучшить условия регенерации суставного хряща, предупредить прогрессирование развития дегенеративнодистрофических процессов в тканях коленного сустава, улучшить косметический вид конечности и походку у пациентов.

Результативность операции НОБК с помощью аппарата Илизарова на 25-30% выше литературных данных. Об этом свидетельствует так же опыт применения аппарата Илизарова при высокой остеотомии большеберцовой кости Lombari C., Izzolino G. [12], Niedzielski K., Fabis J., Synder M. [13]. Hagstedt B. et al [14] из ортопедического отделения университетского госпиталя в Лунде (Швеция) отмечает, что при выполнении традиционной клиновидной высокой остеотомии большеберцовой кости с последующим наложением гипсовой повязки стабильную коррекцию оси конечности не удается получить в 35,5% случаев. Автор высказывается в пользу поиска более эффективной модификации оперативной методики.

По данным А.Н. Горячева и В.А. Драчевского [15], комплексная программа оперативного лечения 150 больных с гонартрозом позволила получить положительные результаты лишь в 80% случаев. Согласно сборной статистике В.Н. Хрулёва, Н.В. В.Н. Корнилова, К.А. Новоселова [16] положительные ближайшие результаты корригирующих остеотомий при гонартрозе составляют 86%, а через 5 лет – 58%, что объясняется рецидивом латеральной нестабильности сустава, вызывающей сильные боли.

После реваскуляризирующей околосустав- ной туннелизации снижается ВКД, соответственно уменьшаются или исчезают боли, особенно в покое у больных с гонартрозом. В последующие дни после туннелизации нормализуется внутрикостное кровообращение, обеспечивается венозный дренаж и устраняется сопутствующая гонартрозу внутрикостная гипертензия. Благодаря этому больные избавляются от постоянных мучительных, ноющих болей ночью и днем. Полный анальгетический эффект достигнут в 84% случаев.

О положительном влиянии туннелизации суставных концов на микроциркуляторное кровообращение, снижении повышенного внутрикостного давления и выраженном анальгетическом эффекте сообщали Ю.М. Юшенин с соавт. [17]. Авторам удалось получить в 55,6% случаев хорошие анатомо-функциональные исходы и в 27,7% – удовлетворительные. В 16,7% наблюдений результаты операции туннелизации не удовлетворили хирургов и пациентов.

Оценивая разработанную симультанную методику хирургического лечения кисты Бейкера при гонартрозе, следует подчеркнуть, что операция является альтернативным тактикотехнологическим решением при выборе способа лечения данной патологии.

Как показали наши исследования, высокую надбугорковую остеотомию можно одновременно сочетать с корригирующими остеотомиями смежных сегментов при гонартрозе. Опыт применения данных операций показывает, что во всех случаях удается восстановить биомеханическую ось конечности, существенно не увеличивая срок стационарного лечения, сокращая этапность операций и период реабилитации пациентов.

Оценивая результативность сочетания околосуставной остеотомии с пластикой наружной коллатеральной связки методом гофрирования, следует подчеркнуть целесообразность её применения только при фронтальной нестабильности свыше 100 и отсутствии в анамнезе операций пластики гетеротрансплантатами (лавсан, сосудистый протез и т.п.). «Релиз» пателлярнофеморального сустава дает улучшение функционального результата при выраженном ограничении подвижности надколенника, обусловленной далеко зашедшим хондромалятивным процессом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованиями обоснованы и доказаны основные принципы симультанных операций при гонартрозе II-III ст., когда основной процесс в суставе сочетается с другими заболеваниями или синдромами. Определенная группа больных с сочетанной ортопедической патологией может быть успешно пролечена в процессе симультанных операций.

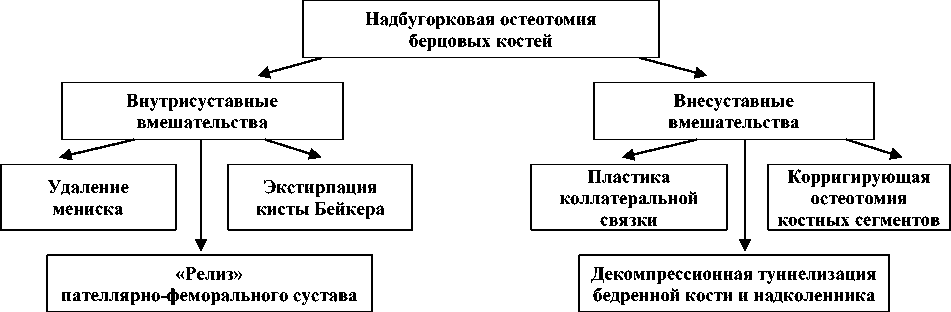

Опыт лечения больных со II-III стадиями го-нартроза и сопутствующими заболеваниями позволяет нам рекомендовать схему допустимых одновременных комбинаций надбугорковой остеотомии с внутри - и внесуставными вмешательствами (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что операцию необходимо проводить высококвалифицированным хирургам. Преимуществом симультанных операций является избавление больного от повтор- ных операций в клинике, сопровождающихся увеличением стоимости оперативного вмешательства. Важно иметь в виду и психологический фактор, связанный с повторными операциями в процессе реабилитации.

Работа выполнена при поддержке администрации Курганской области (гранд 2002 года).

Рис. 1. Схема допустимых одновременных внутри- и внесуставных операций при гонартрозе