Синантропная флора Южной Карелии

Автор: Шуйская Елена Александровна, Антипина Галина Станиславовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (123), 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано высокое видовое разнообразие синантропной флоры Южной Карелии (797 видов). Установлено, что аборигенный апофитный компонент (302 вида) сохраняет таксономические, био-морфологические, географические и экологические параметры бореальной флоры, а показатели адвентивного компонента (495 видов) сходны с параметрами флор более южных регионов.

Синантропная флора, аборигенный вид, вид-апофит, адвентивный вид, местообитание, южная карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14750097

IDR: 14750097 | УДК: 581.9(470.22)

Текст научной статьи Синантропная флора Южной Карелии

Оценка современного состояния и тенденций изменения флоры Карелии основана на знании зонально-региональной специфики синантропной флоры. Флора Карелии изучается в течение многих лет, но специального исследования и анализа синантропной флоры не проводилось.

Синантропизация флоры, то есть увеличение доли в ней синантропных видов, в наши дни носит глобальный характер и рассматривается как стратегия адаптации растительного мира к условиям среды, измененным или созданным в результате деятельности человека [15]. Синантропная флора объединяет виды, связанные с деятельностью человека, и состоит из двух флорогенетических элементов – аборигенного апофитного и адвентивного [14], [16]. К видам-апофитам относятся аборигенные виды, произрастающие в местообитаниях, испытывающих антропогенную нагрузку [6], [19]. Адвентивные виды – заносные, проникшие на данную территорию в результате деятельности человека при непреднамеренном заносе или при дичании из культуры [4], [11], [20].

Синантропные виды имеют большое значение для региона: заселяя самые разнообразные вторичные антропогенные местообитания, они формируют на них растительный покров и выполняют защитную роль.

Исследование выполнено в 2006–2009 годах в Южной Карелии, которая соответствует южной агроклиматической зоне республики [1]. Изученная территория включает Лахденпохский, Сортавальский, Питкярантский, Олонецкий, Суоярвский, Пряжинский, Прионежский, Кондопожский, Медвежьегорский и Пудожский районы, Петрозаводский городской округ. Она расположена в 7 флористических районах Карелии: Олонецком, Приладожском, Суоярвском, Заонежском, Выгозерском, Водлозерском и Пудожском [6], [12].

Изучение синантропной флоры проводили маршрутным методом. Маршруты охватывали все типы синантропных местообитаний: транспортные, селитебные, рудеральные, сегеталь-ные, промышленные, культурные, нарушенные луговые участки, карьеры, вторичные водоемы. Анализ проведен по общепринятым параметрам [13], [17]. Схема соответствует методическим рекомендациям [3], [10], [16]. Число видов флоры Южной Карелии определено по литературным данным [6].

Синантропная флора Южной Карелии характеризуется высоким видовым разнообразием: в ней выявлены 797 видов растений, принадлежащих к 395 родам, 92 семействам, 59 порядкам, 5 классам и 4 отделам. В составе синантропной флоры представлены 302 аборигенных вида-апофита и 495 адвентивных видов.

Одним из показателей антропогенной трансформации флоры региона является индекс синан-тропности (доля синантропных видов в общем числе видов флоры). Для флоры Южной Карелии он составляет 0,68, что соответствует флорам других регионов Севера России [5], [8], [18].

Индекс апофитности (доля апофитов в составе синантропного компонента флоры) составляет 0,38. Надо отметить, что основная часть апофи-тов флоры Карелии представлена в исследованном районе. Дальнейшее расширение комплекса синантропных видов будет происходить за счет адвентивных видов – заноса видов-индуцентов и дичания видов-интродуцентов. Индекс адвен-тивности (доля адвентивных видов в составе синантропного компонента флоры) составляет 0,62. Преобладание адвентивных видов является характерной чертой синантропной флоры Южной Карелии. Об общей тенденции увеличения индекса адвентивности флоры свидетельствуют и литературные данные [2], [8], [9].

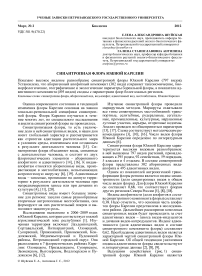

Ведущими семействами (рис. 1) синантропной флоры Южной Карелии являются

Asteraceae (101 вид), Poaceae (82), Rosaceae (63), Brassicaceae (48), Fabaceae (39), Caryophillaceae (32), Polygonaceae (31), Lamiaceae (31), Cyperaceae (27), Scrophulariaceae (24). Их доля в составе синантропной флоры составляет 60 %. Несмотря на традиционные представления о семействе Cyperaceae как представленном преимущественно индигенными видами, многие его виды в условиях Южной Карелии проявляют признаки апофитности.

Значения индекса Asteraceae / Poaceae для видов-апофитов (0,8) соответствует бореальной зоне (0,6–1,5) [17], а для адвентивного компонента индекс выше (1,7) за счет интенсивного заноса новых видов и дичания из культуры видов-инт-родуцентов семейства Asteraceae .

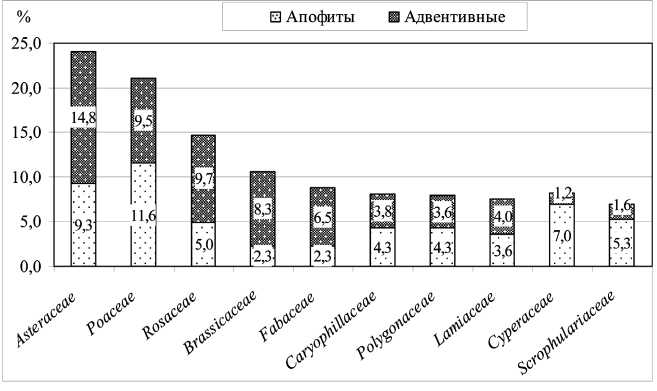

В спектрах жизненных форм синантропной флоры сохраняются пропорции, присущие региональной флоре Карелии. Анализ показал преобладание в апофитном компоненте травянистых многолетников, гемикриптофитов, в адвентивном – малолетников и травянистых многолетни- ков, гемикриптофитов и терофитов (рис. 2). Повышение доли фанерофитов среди адвентивных видов связано с дичанием из культуры древесных интродуцентов, например Populus alba L., Spirea alba Du Roi, Hippophaё rhamnoides L., Syringa × henryi C. K. Schneider, Lonicera tatarica L. и др.

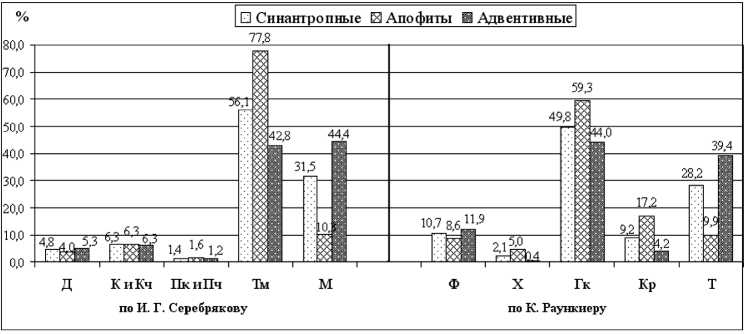

Для синантропной флоры характерно преобладание умеренного широтного и евразиатского долготного географических элементов (рис. 3). Умеренный (бореальный) характер апофитной флоры определяется географическим положением Южной Карелии в среднетаежной подзоне. В адвентивном компоненте флоры отмечается преобладание умеренных и южно-умеренных широтных, евразиатских и европейских долготных элементов. Именно умеренные и южноумеренные зоны Евразии являются главным источником поступления заносных видов на территорию республики. Разнообразие искусственно созданных местообитаний, широкий ассортимент видов растений, выращиваемых в культуре, обеспечивают расселение многих адвентивных видов.

Рис. 1. Спектр ведущих семейств синантропной флоры Южной Карелии

Рис. 2. Соотношение жизненных форм: по И. Г. Серебрякову (Д – деревья, К и Кч – кустарники и кустарнички, Пк и Пч – полукустарники и полукустарнички, Тм – травянистые многолетники, М – малолетники); по К. Раункиеру (Ф – фанерофиты, Х – хамефиты, Гк – гемикриптофиты, Кр – криптофиты, Т – терофиты)

Рис. 3. Соотношение географических элементов: широтные (АУ – арктическо-умеренные, У – умеренные, ЮУ – южноумеренные, ЮУТ – южно-умеренно-тропические, Т – тропические, П – плюризональные); долготные (Е – европейские, ЕА – евразиатские, ЕААф – евразиатско-африканские, Аз – азиатские, К – кавказские, ЕААфАм – евразиатско-африкано-американские, ЕАСАм – евразиатско-северо-американские, Ам – американские, Цб – циркумбореальные)

Это, например, североамериканские ( Eschscholzia ca-lifornica Cham., Aster × salignus Willd. и др.), евразиатско-африканские ( Hyoscyamus niger L., Setaria verticillata (L.) P. Beauv. и др.), азиатские ( Caragana arborescens Lam. , Rosa rugosa Thunb. и др.) виды.

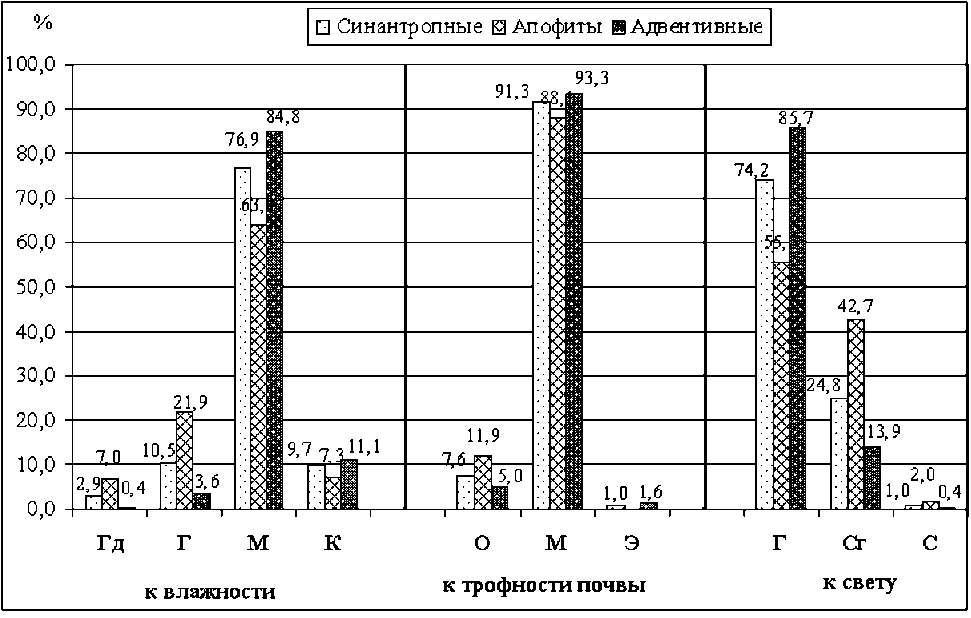

По отношению к увлажнению среди апофи-тов и адвентивных видов преобладают мезофиты (рис. 4). В апофитном компоненте достаточно высока доля гигрофитов за счет видов семейств Cyperaceae , Juncaceae , Poaceae , представленных во вторичных водоемах, канавах. Увеличение участия ксерофитов, характерное для более южных регионов [15], нами не отмечено, так как присутствие мезофитных и гигрофитных видов обеспечивает сохранение гидротипической структуры, присущей флоре региона. По отношению к трофности почв большинство видов синантропной флоры принадлежит к группе ме-зотрофов. Характер освещенности синантропных местообитаний благоприятствует произрастанию гелиофитов. Достаточно высокое участие семигелиофитов в апофитном комплексе связано с видами семейств Juncaceae , Cyperaceae и Poaceae , приуроченных к нарушенным берегам и лесным опушкам.

По успешности заселения синантропных местообитаний [6] среди апофитов выделены следующие группы: евапофиты – виды, положительно реагирующие на действие антропогенных факторов (35 %), гемиапофиты – виды, приобретающие умеренную выгоду в связи с антропогенным преобразованием местообитаний (37 %), и олигоапофиты – виды, редко встречающиеся в синантропных местообитаниях (28 %). Многие считающиеся индигенными виды проявляют в условиях региона признаки апофитности. Среди них надо отметить, например, виды семейства Orchidaceae (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó s. l.), которые успешно рас- тут на нарушенных луговых участках и вдоль канав у обочин дорог.

Анализ по времени заноса на новую территорию показал, что главной группой являются неофиты (84 %). Новейшие элементы представлены дичающими из культуры ( Callistephus chinensis (L.) Ness, Syringa josikaea Jacq. f. ex. Rchb. и др.) и случайными заносными ( Medicago sativa L., Ambrosia artemisiifolia L. и др.) видами. Группу археофитов (16 %) представляют сорные растения ( Alsine media L., Fallopia convolvulus (L.) A. Löve и др.). По способам заноса основная часть адвентивных видов принадлежит к группе ксено-фитов (60 %), то есть видам, которые заносятся непреднамеренно ( Spergula sativa Boenn., Avena fatua L. и др.). Распространение эргазиофитов (33 %) – видов, дичающих из культуры ( Malus domestica Borkh., Rosa spinosissima L. и др.), приурочено главным образом к паркам, скверам, дворам. Ряд видов (7 %) мы рассматриваем как аколю-тофиты, то есть виды, которые распространяются за счет своих эколого-биологических особенностей ( Trifolium repens L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub и др.). Надо отметить, что отнесение вида к этой группе оказывается достаточно сложным и небесспорным.

По результатам внедрения преобладают эфе-мерофиты (39 %), представляющие непостоянный компонент флоры ( Eschscholzia californica , Vaccaria pyramidata Medik. и др.). Группа эпе-кофитов (36 %) ( Chenopodium polyspermum L., Brassica campestris L. и др.) объединяет виды, распространяющиеся в нарушенных местообитаниях. Третья по числу видов группа – колоно-фиты (24,8 %), они расселяются вегетативным путем в месте заноса и не распространяются на прилегающие участки ( Vicia segetalis Thuill., Rudbekia laciniata L. и др.). Группа агриофитов (0,2 %), внедряющихся в естественные сооб-

Рис. 4. Экологические группы: по отношению к влажности (Гд – гидрофиты, Г – гигрофиты, М – мезофиты, К – ксерофиты); по отношению к трофности почвы (О – олиготрофы, М – мезотрофы, Э – эвтрофы); по отношению к свету (Г – гелиофиты, Сг – семигелиофиты, С – сциофиты)

щества, представлена одним видом – Elodea canadensis Mishx.

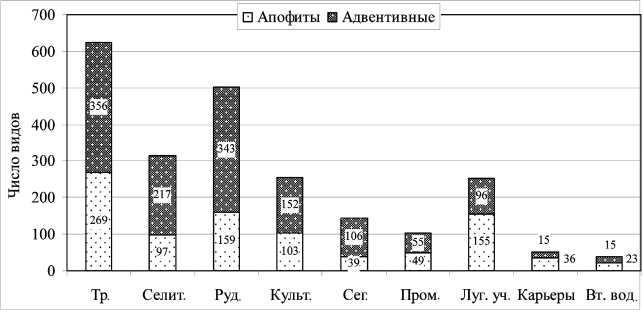

Наибольшим видовым разнообразием цено-флоры характеризуются транспортные местообитания, условия которых обеспечивают возможность распространения и произрастания различных видов растений (рис. 5).

Ряд видов являются общими практически для всех типов местообитаний и встречаются в ценофлорах часто или обыкновенно, формируя основу синантропной флоры. Это 14 видов-апофитов ( Equisetum arvense L., Ranunculus ac-ris L., Rumex acetosella L., Aegopodium podagra-ria L., Heracleum sibiricum L., Linaria vulgaris Mill., Taraxacum offi cinale Wigg. s. l., Tussilago far-fara , Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa pratensis L. и др.) и 15 адвентивных видов ( Alsine media , Capsel-la bursa-pastoris (L.) Medik., Trifolium pratense L., Plantago major L., Artemisia vulgaris L., Cirsium setosum (Willd) Bess, Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Poa annua L. и др.). При ограниченном составе массовых синантропных видов (29, около 4 % общего списка) их средообразующая роль в зарастании нарушенных участков велика, они формируют обширные, часто монодоминан-тные заросли.

В рудеральных местообитаниях Прионежского района отмечены единичные находки карантинных видов Ambrosia artemisiifolia и A . trifi da L., которые в 2008 году цвели, но не сформировали плодов.

Особого внимания заслуживают гималайский вид Impatiens glandulifera Royle и кавказский вид Heracleum sosnovskyi Manden. Распространение этих видов, которые первоначально возделывались в культуре, является примером экспансии новых для Севера видов, активного их расселения с занятием новых биотопов и эко- логических ниш, что можно рассматривать как биологическое загрязнение окружающей среды северного региона.

Впервые для Южной Карелии отмечены заносные евразиатские виды: Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult., встреченный на обочине дороги в центре г. Петрозаводска, и Trifolium alpestre L., выявленный на железнодорожных путях в г. Сортавале. Ряд адвентивных видов указан впервые для того или иного флористического района Карелии. Это, например, Lotus cor-niculatus L. s. l. (Суоярвский, Олонецкий районы), Medicago sativa (Пудожский район), Lapsana communis L. (Сортавальский, Питкярантский районы), Aster novi-belgii L. (города Пудож, Петрозаводск), Rudbekia hirta L. (г. Пудож).

В синантропных местообитаниях встречены 16 редких видов, внесенные в Красную книгу Республики Карелия (2007 год) [7] с категорией «редкие» ( Larix archangelica Laws., Delphinium elatum L., Ranunculus reptabundus Rupr., Thalictrum lucidum L., Salix acutifolia Willd., S. triandra L., Ulmus glabra Huds., U . laevis Pall., Humulus lupulus L., Polygala vulgaris L., Swida alba (L.) Opiz, Kadenia dubia (Schkuhr) Laurova & Tichomir., Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz., Campanula latifolia L., C. trachelium L., Carex vul-pina L.).

Современная синантропная флора Южной Карелии отражает антропогенные процессы в региональной флоре, а ее нынешнее состояние представляет собой один из моментов истории флоры региона. Находясь в зависимости от хо -зяйственной деятельности, синантропные виды являются индикаторами антропогенной трансформации природно-территориальных комплексов и окружающей среды.

Рис. 5. Видовое богатство ценофлор синантропной флоры Южной Карелии (Тр – транспортные, Селит – селитебные, Руд – рудеральные, Культ – культурные, Сег – сегетальные, Пром – промышленные местообитания, Луг. уч. – нарушенные луговые участки, Вт. вод. – вторичные водоемы)

Список литературы Синантропная флора Южной Карелии

- Атлас Карельской АССР М.: Изд-во ГУГК, 1989. 40 с.

- Борисова Е. А. Адвентивная флора Верхневолжского региона: Автореф. дис.... д-ра биол. наук. М., 2008.

- Гнатюк Е. П., Антипина Г. С. Методы сбора и анализа флористических данных//Методы полевых и лабораторных исследований растений и растительного покрова. Петрозаводск, 2001. С. 126-146.

- Изучение биологического разнообразия методами сравнительной флористики: Материалы IV рабочего совещ. по сравнительной флористике, Березинский биосферный заповедник, 1993. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. 356 с.

- Костина В. А. Синантропная флора Мурманской области//Биоразнообразие, охрана и рациональное использование растительных ресурсов Севера: Материалы XI Перфильевских научных чтений, посвященных 125-летию со дня рождения Ивана Александровича Перфильева (1882-1942), Архангельск, 23-25 мая 2007 г. Ч. 1. Архангельск, 2007. С. 76-79.

- Кравченко А. В. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. 403 с.

- Красная книга Республики Карелия. Петрозаводск: Карелия, 2007. 368 с.

- Максимов А. А. Флора города Архангельска: Автореф. дис.... канд. биол. наук. М., 2006. 28 с.

- Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Адвентизация растительности в призме идей современной экологии//Журнал общей экологии. 2002. Т. 63. № 6. С. 500-508.

- Особенности изучения флоры территорий, преобразованных деятельностью человека//Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. Л.: Наука, 1987. С. 234-236.

- Проблемы изучения адвентивной и синантропной флоры в регионах СНГ: Материалы науч. конф. М.: Изд-во Ботанического сада МГУ; Тула: Гриф и К°, 2003. 139 с.

- Раменская М. Л. Анализ флоры Мурманской области и Карелии. Л.: Наука, 1983. 213 с.

- Толмачев А. И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 243 с.

- Третьякова А. С., Мухин В. А. Флорогенетическая структура синантропной флоры среднего Урала//Сравнительная флористика на рубеже III тысячелетия. СПб.: Наука, 2000. С. 324-335.

- Хмелев К. Ф., Березуцкий М. А. Состояние и тенденции развития флоры антропогенно-трансформированных экосистем//Журнал общей биологии. 2001. Т. 62. № 4. С. 339-351.

- Шадрин В. А. Флористические параметры в оценке синантропизации флоры//Сравнительная флористика на рубеже III тысячелетия. СПб.: Наука, 2000. С. 288-300.

- Шмидт В. М. Математические методы в ботанике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 156 с.

- Шушпанникова Г. С. Синантропная флора таежных и тундровых территорий северо-востока Европейской России//Ботанический журнал. 2001. Т. 86. № 8. С. 28-36.

- Rikli M. Die Anthropochoren und der Formenkreis des Nasturtium palustre DC//Ber. Züricher Bot. Ges. 1903/1904. № 8. S. 71-82.

- Thellung A. Zur Terminologie der Adventiv-und Ruderalflora//Allgemeine Bot. Zeitshrift. Syst. 1918/1919. H. 24-25. S. 36-42.