Синантропные компоненты флоры Апшеронского полуострова

Автор: Мирзоева Ш.Н., Зернов А.С.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Даны сведения о 319 синантропных видах флоры Апшеронского полуострова. Приведена краткая характеристика синантропных видов, их классификации, приспособительных особенностей. Описано видовое богатство различных рудеральных биотопов Апшерона. Указываются пути распространения синантропных видов на территории полуострова. Приводятся результаты оригинальных исследований о внедрении данных видов. Анализируется результат синантропизации растительного покрова.

Апшеронской полуостров, синантропные виды, рудеральные биотопы, растительный покров

Короткий адрес: https://sciup.org/14130498

IDR: 14130498 | УДК: 581.526.65 | DOI: 10.33619/2414-2948/103/07

Текст научной статьи Синантропные компоненты флоры Апшеронского полуострова

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Повсеместный процесс синантропизации, при котором естественные фитоценозы заменяются синантропными видами, более устойчивыми к антропогенному воздействию, является одной из основных особенностей эволюции растительности в настоящее время [6].

Такие процессы снижают видовой состав, упрощают структуру растительных сообществ и создают производные и синантропные растительные сообщества. В городских условиях эти процессы происходят очень активно, что приводит к формированию специфических искусственных экотопов, а также смещению границ ареалов отдельных видов и антропогенной динамике фитоценозов [7].

Искусственные экотопы создаются человеком на месте естественных фитоценозов, разрушенных по той или иной причине. Искусственные фитоценозы являются продуктом человеческого труда, так же, как и видовой состав растений, которые человек внедряет в искусственные фитоценозы в процессе их создания [10].

Результаты и обсуждение

Доля синантропных видов во флоре Апшерона составляет 44,4 % (319 видов), они входят в 193 род из 54 семейств. Эта группа состоит из двух флорогенетических элементов: аборигенного апофитного (растения местной флоры, которые перешли из естественной среды обитания на территории, измененные хозяйственной деятельностью человека) и адвентивного [12].

В ряду наиболее часто встречающихся синантропных видов Апшерона ( Elytrigia repens (L.) Nevski, Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, Cirsium arvense (L.) Scop., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Stellaria media (L.) Vill., Artemisia fragrans Willd., Plantago major L., Urtica dioica L., Poa trivialis L., Poa annua L. , Chenopodium album L., Trifolium repens L., T. pratense L., Vicia villosa ssp. varia (Host) Corb., Ranunculus sceleratus L., Bromus squarrosus L., Geranium molle L., G. pusillum L. и т. д.) большая часть апофитные — 84% (267 вида), на долю адвентивных приходится 16% (51 вид) [5].

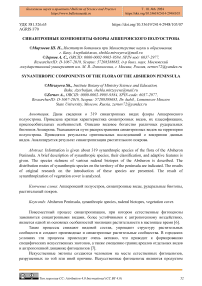

Общий удельный вес 5 ведущих семейств (Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae) в синантропной флоре составил 50% (160 видов), двенадцать ведущих видов — 70% (223 видов), что превышает значения данных показателей флоры в целом. 12 ведущих семейств содержат 192 апофитых видов (86% всех апофитов) и 31 адвентивных видов (14% всех адвентиков) (Рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Ведущие семейства синантропной флоры

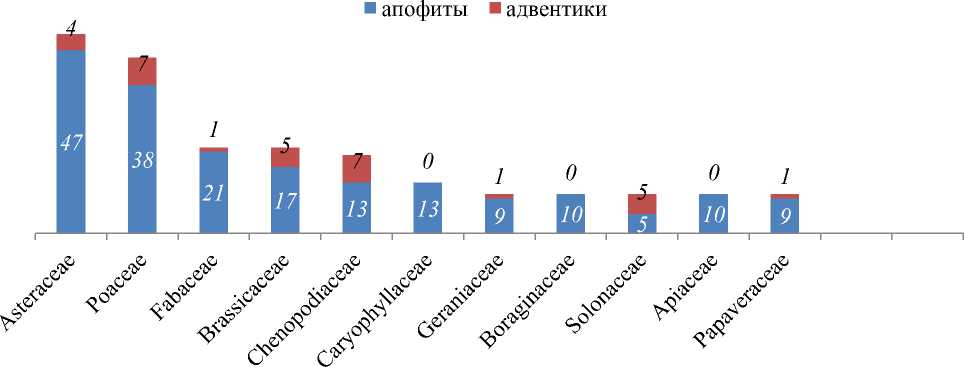

По данным специальных биотопологических исследований [11] фракция синантропной флоры Апшерона составляет всего лишь 27% (195 вид) от всего известного видового разнообразия сосудистых растений полуострова. Значительная часть селитебных территорий сильно рудерализована, интенсивная экспансия таких видов, как Stellaria media (L.) Vill., Elytrigia repens (L.) Nevski, Cirsium arvense (L.) Scop., Urtica dioica L., Chenopodium album L., Artemisia fragrans Willd., Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser и т. д., заметно снижает видовое разнообразие растительных сообществ дворов и улиц (Рисунок 2).

Рисунок 2. Видовое богатство различных рудеральных биотопов (парциальных флор) Апшерона

Пустыри и обочины дорог являются центрами сохранения высокого видового богатства в рудеральных биотопах. В целом, в отличие от качественных показателей, количественные показатели видового богатства парциальных флор рудеральных биотопов не показали существенных различий [2].

Например, при изучении парциальной флоры газонов были обнаружены как наиболее распространенные (в порядке уменьшения частоты встречаемости): Stellaria media (L.) Vill., Sisymbrium irio L., Geranium molle L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, Cirsium arvense (L.) Scop., Poa trivialis L., Amaranthus albus L., A. blitoides S. Watson , A. retroflexus L., Artemisia scoparia Waldst. & Kit., Alopecurus myosuroides Huds., Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, Plantago major L., Lolium rigidum Gaudin, Trifolium repens L., Например, для щелевых биотопов типичны Stellaria media (L.) Vill., Poa annua L., Plantago major L., Trifolium repens L., Chenopodium album L., Ch. murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch, Elytrigia repens (L.) Nevski и здесь мы обнаружили новый вид для полуострова — Sagina procumbens L. [3, 9].

Обычные на городских железнодорожных насыпях: Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, Cirsium arvense (L.) Scop., Elytrigia repens (L.) Nevski, Artemisia lercheana Weber ex Stechm., Veronica persica Poir. ex Lam., Holosteum umbellatum L., Lathyrus cicera L., Phleum paniculatum Huds., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Achillea micrantha Willd., Vicia villosa ssp. varia (Host) Corb. Заброшенные сады и парки заняли первое место по «находкам»: Allium neapolitanum Cirillo, Viola odorata L., Ruta graveolens L., Coronopus didymus (L.) Sm., Cardamine hirsuta L., Centaurium spicatum (L.) Fritsch, Trifolium pratense L., Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., Fumaria capreolata L., Datura innoxia Mill. и еще один новый вид для Абшерона Chelidonium majus L. на травянистых склонах найдены редкие виды Ophrys mammosa Desf. и Ferula persica Willd. [1].

К интересным находкам во дворах можно отнести Orchis simia Lam., Solanum elaeagnifolium Cav., Centaurium spicatum (L.) Fritsch и эргазиофитов (дичающих интродуцентов): Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, Reseda lutea L., Viola odorata L. [8].

К уникальным находкам для полуострова, сделанным на пустырях и насыпях, причисляем виды: Hyoscyamus niger L., Cuscuta campestris Yunck., Oxalis corniculata L., Solanum elaeagnifolium Cav.

На придорожных насыпях автомагистралей разрастаются галофиты из-за соли, используемой для таяния льда, и загрязняющих поллютантов, выделяемых автомобилями. В условиях города Баку, Сумгаит и Хурдаланы это, например, Alopecurus myosuroides Huds., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey., редко Juncus gerardi Loisel. Здесь также встречаются Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Datura innoxia Mill., Allium neapolitanum Cirillo, Urtica urens L., Amaranthus caudatus L. и другие интродуценты [4].

Данные о видовом богатстве в каждом из трех городов Апшерона не имеют существенных различий. Из сравниваемых трех зон рудеральные биотопы центра населённого пункта имели наименьшее количество видов растений. Нахождение островных окраин на границе природных и городских сред не привело к ожидаемому увеличению числа видов по сравнению с городскими окраинами, которые изменились сильнее на берегу Каспийского моря. Причинами снижения видового богатства в центре полуострова и на островах объясняется разными — в первом случае оно определено, повышенной антропогенной нагрузкой, во втором — малым разнообразием биотопов [13].

Таким образом, флористическое богатство урбанизированной территории более ограничено разнообразием биотопов, чем близостью последней к нетронутой природной среде и уровнем антропогенной трансформации.

Хотя невозможно подтвердить, что пригородная зона имеет экотонный (крaевой, пограничный) характер, поскольку флора была изучена в пределах административных границ городов, существование влияния можно предположить. Сохранение большого разнообразия биотопов в условиях нарастающей урбанизации является важной задачей при охране местной флоры. Это необходимо для сохранения ее стабильности. Наиболее уникальные естественные биотопы требуют особого внимания.

Таким образом, наблюдение за биоразнообразием рудеральных биотопов показало, что для поддержания экологического состояния этих биотопов необходимо предпринять ряд мер. В частности, необходимо рекультивировать рудеральные биотопы: восстановить разрушенный поверхностный слой эрозионных биотопов, устранить свалки, обрабатывать придорожные и железнодорожные биотопы; проводить мониторинг биоразнообразия биотопов для выявления новых адвентивных растений, предотвратить распространение инвазионных видов Создание региональной Чёрной книги флоры и принятие конкретных мер для предотвращения проникновения чужеродных видов в растительный покров региона должны быть результатами подобных усилий с участием административных органов, экологических и коммунальных служб и Азерсельхознадзора.

Список литературы Синантропные компоненты флоры Апшеронского полуострова

- Mirzayeva Sh. Additions to the Apsheron Flora // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №7. С. 49-54. https://doi.org/10.33619/2414-2948/80/05

- Абрамова Л. М. Экспансия чужеродных видов растений на Южном Урале (Республика Башкортостан): анализ причин и экологических угроз // Экология. 2012. №5. С. 324-324. EDN: PBLXYF.

- Zernov A. S., Mirzoyeva Ş. Abşeron florasının yoxlama siyahısı. Bakı: CBS Polyg. Məhsul., 2021. 204 s.

- Зернов А. С., Мирзоева Ш. Н. Новые инвазии и экспансии во флоре Апшеронского полуострова // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri). 2014. Т. 69. №2. С. 22-30.

- Зернов А.С., Мирзоева Ш.Н. Новые и редкие виды флоры Апшеронского полуострова (Азербайджан) // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. 2013. Т. 118. №6. C. 69-70.

- Ильминских Н. Г. Экотопологическая структура городской флоры // Актуальные проблемы сравнительного изучения флор. 1994. С. 276-296.

- Костин А. Е., Авдеев Ю. М. Геоботанические исследования биоразнообразия в урбанизированной среде // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. №3. С. 19-23.

- Салманова Р. К. Orchis simia Lam. во флоре Нахичевани // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №8. С. 16-21. https://doi.org/10.33619/2414-2948/69/02

- Таипова Р. М., Кулуев Б. Р. Амарант: особенности культуры, применение, перспективы возделывания в России и создания трансгенных отечественных сортов // Биомика. 2015. Т. 7. №4. С. 284. EDN: VKCJHF.

- Терехина Т. А. Особенности растительного покрова нарушенных местообитаний. Барнаул: Пять плюс, 2017. 344 с.

- Трофименко В. Г. Урбанофлора Луганска (таксономическая структура) // Систематические и флористические исследования Северной Евразии: Материалы II Международной конференции. М., 2018. С. 69-72.

- Хамитова С. М., Авдеев Ю. М. Рекреационная функция насаждений в урбанизированной среде // Fundamental and applied science. 2015. С. 195–197.

- Хорун Л. В., Тимонин А.К., Новиков B.C. Проблемы изучения адвентивной синантропной флоры в регионах СНГ // Материалы международной конференции. М., 2003. С. 3.