Синдром Бурхаве (описание клинического случая)

Автор: Таинкин А.А., Богданова Т.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлено описание клинического случая спонтанного разрыва пищевода. Повышение осведомленности врачей об этом синдроме будет способствовать своевременной его диагностике.

Разрыв пищевода, синдром бурхаве

Короткий адрес: https://sciup.org/14918231

IDR: 14918231

Текст научной статьи Синдром Бурхаве (описание клинического случая)

Актуальность работы обусловлена недостаточной информированностью врачей о синдроме Бурха-ве, что приводит к задержке с постановкой диагноза, развитию осложнений и смерти пациентов.

Описание клинического случая. Больной С. (71 год) был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в кардиологический стационар 15 ноября 2015 г. в 19.40 с диагнозом «ИБС. Стенокардия напряжения». При поступлении предъявлял жалобы на ноющие боли в левой половине грудной клетки (указывая на две точки: область верхушки сердца и 2–3-е межреберья слева от грудины), распространяющиеся в межлопаточную область, усиливающиеся при глубоком вдохе, уменьшающиеся в положении на больном боку, ощущение нехватки воздуха.

При детальном опросе выяснилось, что в 1991 г. у пациента диагностирована язвенная болезнь 12-перстной кишки. Изменений в пищеводе не находили. Обострения возникали весной и осенью 1–2 раза в год и проявлялись болями в эпигастрии. За медицинской помощью пациент не обращался. С этого же времени больного изредка беспокоила изжога.

6 ноября 2015 г. пациент отмечал день рождения, употреблял жирную пищу, алкогольные напитки (коньяк в объеме 100–150 мл), после чего его стали беспокоить ноющие боли в эпигастральной области, четко не связанные с приемом пищи. В течение последующих восьми дней эти боли сохранялись. Стул был регулярным, оформленным, обычного цвета. 15 ноября 2015 г. приблизительно в 17.00 после еды появились тошнота, трехкратная рвота съеденной пищей с примесью свежей крови. На высоте рвоты возникла интенсивная боль в области верхушки сердца и во 2–3-м межреберьях слева от грудины, которая ощущалась пациентом как резкий удар в указанных местах, иррадиировала в межлопаточную область, сопровождалась ощущением нехватки воздуха. Затем боль несколько уменьшилась и приобрела ноющий характер. Работники скорой медицинской помо-

щи расценили этот болевой синдром как проявление стенокардии напряжения. Больному проводились ингаляции нитроспрея, давался плагрил 75 мг per os, вводился гепарин 5000 ЕД и анальгин 2 мл внутривенно. С диагнозом «ИБС. Стенокардия напряжения» пациент был доставлен в кардиологический стационар.

Из анамнеза жизни известно, что больной работает радиомехаником в воинской части. Образование высшее техническое (инженер-электрик). Из перенесенных заболеваний отмечает ОРЗ. Курил с 17 до 65 лет не более одной пачки сигарет в сутки. В среднем 2 раза в неделю употребляет коньяк в объеме около 300 мл.

Пациент был осмотрен в блоке интенсивной терапии, затем его сразу перевели в экстренное кардиологическое отделение. При осмотре в блоке сохранялись жалобы на ноющие боли умеренной интенсивности в тех же областях грудной клетки с иррадиацией в межлопаточную область, сопровождающиеся ощущением нехватки воздуха. По данным истории болезни, общее состояние больного было средней степени тяжести. Обращало на себя внимание вынужденное положение пациента на левом боку, которое больной принимал для уменьшения болей; бледность с землистым оттенком и влажность кожных покровов, частое поверхностное дыхание. Над легкими определялся ясный легочный звук. При аускультации дыхание было везикулярным. Левая граница относительной сердечной тупости ощущалась по левой среднеключичной линии в пятом межреберье. Тоны сердца приглушены, ритмичные, частота сердечных сокращений 70 в минуту. Артериальное давление 120 и 80 мм рт.ст. Живот был мягким, незначительно болезненным в эпигастрии и околопупочной областях. По остальным органам без изменений.

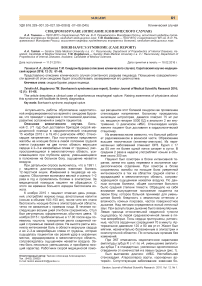

При ЭКГ отмечалось недостаточное нарастание амплитуды зубца R с v1 по v4, уменьшение амплитуды зубца Т в стандартных, усиленных однополюсных отведениях от конечностей и в левых грудных (рис. 1).

Был выставлен диагноз: «ИБС. Нестабильная стенокардия. Атеросклероз аорты, коронарных артерий». Сопутствующие заболевания: язвенная бо-

Рис. 1. Электрокардиограмма. 15 ноября 2015 г., 19.40

лезнь 12-перстной кишки в стадии ремиссии. Вер-теброгенная торакалгия. Осложнение: хроническая сердечная недостаточность 1-й стадии.

В 19.40 назначено лечение: изокет по две ингаляции 3 раза с интервалом 5 минут, раствор кеторолака внутривенно 2 мл, таблетки перинева 4 мг утром, ни-пертен 2,5 мг утром, аторис 20 мг вечером.

После введения кеторолака самочувствие больного несколько улучшилось: болевой синдром уменьшился, но полностью не купировался, сохранялись одышка, частое поверхностное дыхание, болезненность при пальпации в эпигастральной области. В связи с этим в 22.00 был вызван хирург, который исключил острую хирургическую патологию.

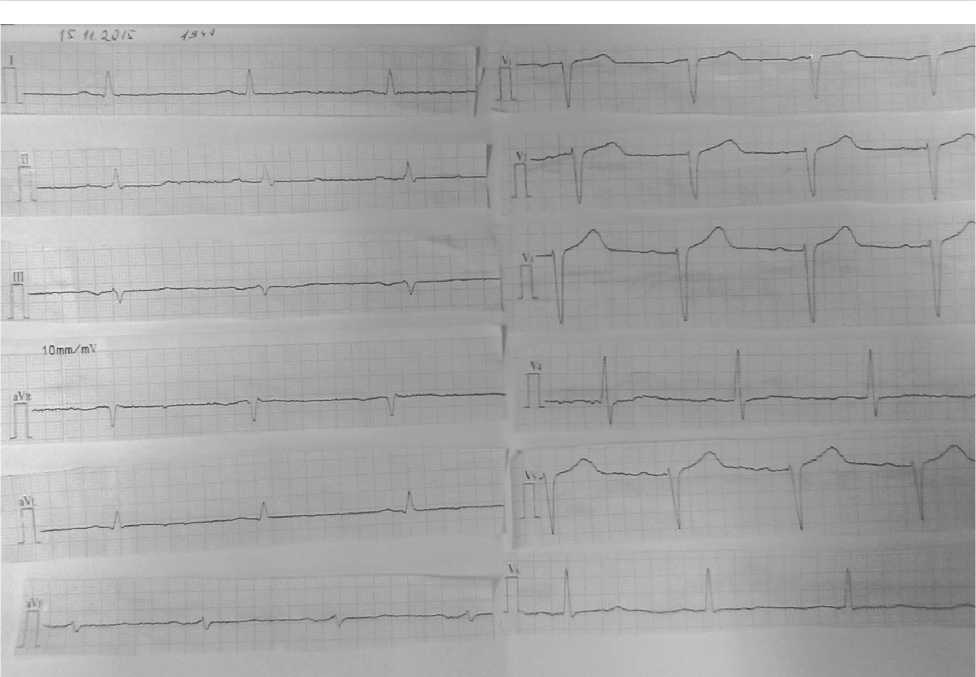

После консультации хирурга в 22.15 была снята ЭКГ, на которой появились незначительные изменения по сегменту ST-T: слабо отрицательные зубцы Т в отведениях 1, avL, двухфазные зубцы T во 11, 111, avF, v5, v6, косонисходящая депрессия сегмента ST менее 0,5 мм в 1, avF, v5, v6 (рис. 2).

Проведен экспресс-тест на тропонин, который дал отрицательный результат.

Ночь пациент провел спокойно, за помощью не обращался. После введенного при поступлении кеторолака в положении на левом боку боли в грудной клетке уменьшились, больной спал.

В 7.00 на утреннем обходе пациент пожаловался на то, что боли в грудной клетке у него усилились и сопровождались потливостью, усилением одышки, нарастанием общей слабости.

При осмотре кожные покровы бледные с землистым оттенком, влажные. Частота дыхательных движений увеличилась до 27 в минуту. При аускультации появилось ослабление везикулярного дыхания слева в нижних отделах. Тоны сердца стали глухими, пульс нитевидным. Частота сердечных сокращений увеличилась до 115 в минуту. Артериальное давление снизилось до 80 и 50 мм рт.ст.

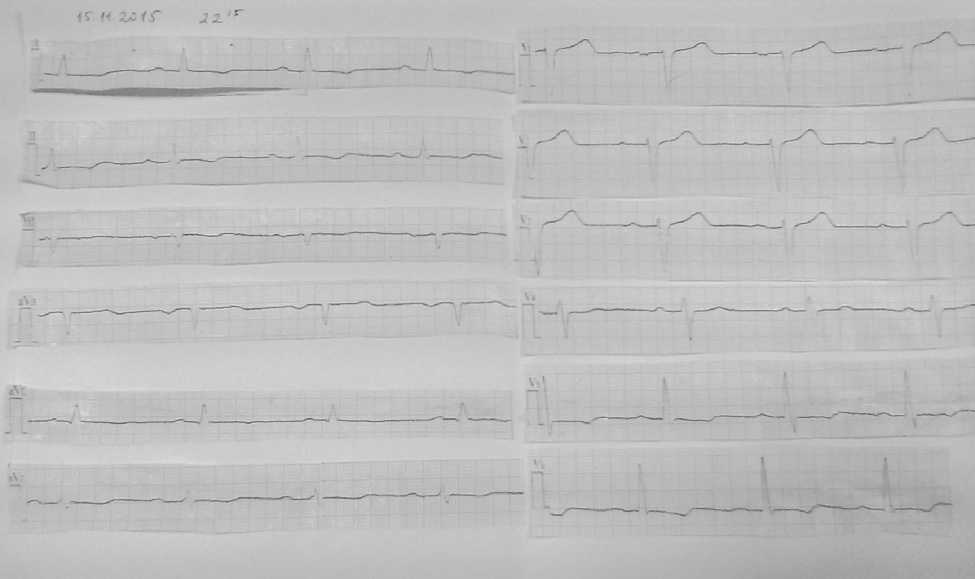

На ЭКГ в 7.00 определялась синусовая тахикардия с частотой 115 в минуту. Сегмент ST в отведениях avF и v5 приблизился к изолинии; в остальных отведениях без существенной динамики по сегменту ST-T по сравнению с предыдущей электрокардиограммой (рис. 3).

По данным выполненного утром биохимического анализа крови, отмечалось нарастание уровня креатинина с 96 при поступлении до 148 мкмоль/л, увеличение уровня мочевины до 11,9 ммоль/л, фибриногена до 6 г/л. Тест на тропонины по-прежнему был отрицательным, MB фракция КФК была на нормальном уровне.

В связи с ухудшением общего состояния и артериальной гипотонией пациент был переведен в блок интенсивной терапии, где проводилась инфузия допамина со скоростью 5 мкг/кг в минуту, на фоне чего артериальное давление стабилизировалось на уровне 90 и 60 мм рт.ст. К 9.00 при аускультации легких дыхание слева перестало выслушиваться совсем, частота дыхательных движений увеличилась до 30 в минуту.

Для исключения патологии легких выполнена рентгенография органов грудной клетки (рис. 4). На рентгенограмме левое легкое коллабировано на четверть объема. Определяется край легкого, отстоящий от апертуры грудной клетки на 2,5 см. В плевральной полости слева обнаружен плевральный карман с горизонтальным уровнем жидкости. В тканях надключичной области подкожно определяется воздух.

Рис. 2. Электрокардиограмма. 15 ноября 2015 г., 22.15

Рис. 3. Электрокардиограмма. 16 ноября 2015 г., 7.00

В связи с выявлением гидропневмоторакса пациент консультирован торакальным хирургом. Выполнен торакоцентез во 2-м межреберье по среднеключичной линии. Получен воздух и грязно-коричневый экссудат. Установлен дренаж по Бюлау.

После торакоцентеза количество жидкости в плевральной полости уменьшилось (рис. 5).

В 10.44 выполнена эхокардиография, при которой обнаружен небольшой выпот в полости перикарда над верхушкой сердца.

Рис. 4. Рентгенограмма. 16 ноября 2015 г., до торакоцентеза

В 13.20 пациент переведен в хирургическое реанимационное отделение, где его вели с диагнозом: «Спонтанный разрыв нижней трети пищевода. Медиастинит. Эмпиема плевры. Инфекционно-токсический шок 1–2-й степени». Перед переводом больному было введено внутривенно 2 грамма цефтриаксона.

Консилиумом хирургов и реаниматологов решено вести больного консервативно, учитывая адекватно поставленные дренажи, данные рентгенографии (левое легкое расправилось), ранние сроки после купирования шока. Пациенту проводилась противошоковая, инфузионная, антибактериальная (меронем 1 г 3 раза в сутки), антисекреторная терапия (квамател), с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии вводился гепарин по 5 тыс. единиц внутривенно 4 раза в день. Установлен дренаж в 7-м межреберье по средней подмышечной линии.

На фоне лечения в первые сутки пребывания пациента в отделении хирургической реанимации боли в грудной клетке уменьшились, одышка прекратилась. Кожные покровы оставались бледными. Определялась подкожная крепитация в шейно-грудной области. Дыхание над левым легким стало выслушиваться, но было ослабленным, частота дыхательных движений уменьшилась до 20 в минуту, артериальное давление стабилизировалось на цифрах 120 и 80 мм рт.ст.

При рентгеноконтрастном исследовании контраст, введенный через зонд в желудок, ретроградно

Рис. 5. Рентгенограмма. 16 ноября 2015 г., после торакоцентеза

Рис. 6. Рентгеноконтрастное исследование пищевода.

17 ноября 2015 г.

поступает через дефект в пищеводе в левую плевральную полость. Левое легкое расправлено, тень средостения смещена влево (рис. 6).

При повторной ФГДС обнаружена язва в 12-перстной кишке в острой стадии. Для кормления пациента заведен зонд в 12-перстную кишку.

К концу первых суток пребывания в отделении реанимации отмечался подъем сегмента ST во всех отведениях, наиболее выраженный в v5-v6 (до 3 мм). Учитывая отсутствие повышения уровня тропонина в крови, эти изменения были расценены как проявления острого перикардита.

В период пребывания больного в отделении реанимации в общем анализе крови отмечался лей- коцитоз 10–12 тыс., ускорение СОЭ до 38–40 мм/ч, уровень гемоглобина снизился со 160 до 143 г/л. При биохимическом исследовании крови выявлено, что уровень креатинина снизился до нормальных значений, отмечались колебания уровня сахара натощак от 4 до 8 ммоль/л, появление сахара в моче, что было расценено как проявление стрессовой гипергликемии.

В связи со стабилизацией состояния 26 ноября 2015 г. больной был переведен в отделение гнойной хирургии, где продолжалась консервативная терапия.

Обсуждение. Впервые сквозной разрыв стенки пищевода был описан голландским врачом Германом Бурхаве в 1724 г. [1]. С 1929 г. известен синдром Мэллори — Вейсса, который характеризуется появлением поверхностных щелевидных разрывов слизистой оболочки пищеводно-желудочного перехода во время интенсивной рвоты у больных хроническим алкоголизмом [2]. В отличие от синдрома Мэллори — Вейсса для синдрома Бурхаве характерен полный разрыв всех слоев стенки пищевода. Своевременная диагностика спонтанного разрыва пищевода имеет жизненно важное значение, поскольку чем позднее установлен диагноз, тем выше послеоперационная летальность [1, 3]. В зависимости от времени, прошедшего с момента развития заболевания, она варьируется от 25 до 85% [4].

Для синдрома Бурхаве характерно сочетание трех симптомов: 1) рвота; 2) сильная боль в грудной клетке; 3) шейно-грудная подкожная эмфизема. Этот комплекс признаков называется триадой Маклера [5].

Предрасполагают к разрыву пищевода эзофагит, язвенная болезнь, гастроэзофагеальный рефлюкс [6,7]. Непосредственной причиной разрыва считается интенсивная рвота после обильного употребления пищи, алкоголя [4]. Описан случай разрыва пищевода при подъеме тяжести [8].

Для подтверждения диагноза используется обзорная рентгенография органов грудной клетки, рентгеноконтрастное исследование пищевода с водорастворимым веществом, эзофагоскопия, компьютерная томография [4].

Основным методом лечения синдрома Бурхаве является оперативный, который сводится к ушиванию дефекта пищевода и активному дренированию средостения и плевральных полостей в послеоперационном периоде [9]. Операция дает наиболее благоприятный исход, если она предпринята в первые 24 часа с момента перфорации [3] .

Некоторые авторы допускают консервативное лечение при дефектах стенки пищевода размером не более 0,5 см, затекании контрастного вещества не более чем на 2 см от его стенки и отсутствии признаков нагноения в околопищеводной клетчатке и средостении [10].

Как правило, синдром Бурхаве диагностируется несвоевременно в связи с его редкостью (к 1998 г. было описано немногим более 300 случаев [4]), разнообразием клинической картины и недостаточной осведомленностью врачей. В нашем случае уже на догоспитальном этапе была допущена ошибка в связи с тем, что сотрудники скорой медицинской помощи недостаточно полно выяснили жалобы и собрали анамнез. Боли в грудной клетке были нехарактерными для стенокардии напряжения, так как наблюдалась связь не с физической и эмоциональной нагрузкой, а с дыханием. Не было установлено, что у больного в анамнезе язвенная болезнь 12-перстной кишки и что с 6 ноября 2015 г. у него развилось обострение. Не выяснено, что во время рвоты дома 15 ноября 2015 г. у пациента была примесь крови в рвотных массах. В связи с недостаточно полно собранным анамнезом ошибочно выставлен диагноз стенокардии напряжения и одновременно назначены и антикоагулянт, и антиагрегант, что опасно при обострении язвенной болезни и тем более при состоявшемся пищеводном кровотечении. Введение анальгина смазало клиническую картину и ввело в заблуждение врачей-кардиологов стационара.

Дежурный кардиолог более подробно собрал анамнез, но несколько исказил хронологию появления симптомов. Боли в грудной клетке впервые возникли у пациента во время рвоты, а не за неделю до госпитализации, как написано в истории болезни. В связи с редкостью синдрома Бурхаве дежурный врач не был нацелен на выявление такого важного симптома разрыва пищевода, как подкожная крепитация в шейно-грудной области, и этот признак, по-видимому, был пропущен.

Хирург, который был вызван вечером 15 ноября 2015 г. дежурным кардиологом, осматривал больного после введения кеторолака, что несколько смазало клиническую картину. Назначение кеторолака было нежелательным еще и потому, что у больного только что состоялось пищеводное кровотечение.

Таким образом, причиной задержки с диагностикой явилась недостаточная осведомленность врачей о данном заболевании, его редкость, неполно собранный анамнез на всех этапах, недостаточно полно проведенное объективное обследование, отсутствие круглосуточной рентгенологической службы, а также особенности данного клинического случая. Возможно, разрыв пищевода вечером 15 ноября 2015 г. был неполным и завершился утром 16 ноября 2015 г. сквозным разрывом, когда у пациента упало артериальное давление.

Заключение. В связи с тем что синдром Бурхаве представляет большие сложности в диагностическом плане, повышение осведомленности врачей будет способствовать раннему выявлению этой патологии, своевременному переводу больных в специализированные отделения и выбору рациональной тактики лечения, что является залогом благоприятного исхода данного заболевания.

Авторский вклад: написание статьи — А. А. Та-инкин; утверждение рукописи для публикации — А. А. Таинкин, Т. М. Богданова.

Список литературы Синдром Бурхаве (описание клинического случая)

- Vaidya S, Prabhudessai S, Jhawar N, et al. Boerhaave's syndrome: Thoracolaparoscopic approach. J Minim Access Surg 2010; 6(3): 76-79

- Mallory GK, Weiss S. Hemorrhages from lacerations of the cardiac orifice of the stomach due to vomiting. Am J Med Sci 1929; (178) 4:506-514

- Shaker H, Elsayed H, Whittle I, et al. The influence of the golden 24-h rule' on the prognosis of oesophageal perforation in the modern era. Eur J Cardiothorac Surg 2010; 38 (2): 216-222

- Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов В.М. Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве). Эндоскопическая хирургия 2009; (6): 48-50

- Mackler SA. Spontaneous rupture of the esophagus; an experimental and clinical study. Surg Gynecol Obstet 1952; 95 (3): 345-356

- Calvin SHNg, Wilfred LMMui, Anthony PCYim. Barogenic esophageal rupture: Boerhaave syndrome. Can J Surg 2006; 49 (6): 438-439

- LucendoAJ, Friginal-Ruiz AB, Rodriguez B. Boerhaave's syndrome as the primary manifestation of adult eosinophilic esophagitis. Two case reports and a review of the literature. Dis Esophagus 2011; 24 (2): E11-E15

- Завгороднев С.В., Корниенко В.И., Пашков В.Г. и др. Спонтанный разрыв грудного отдела пищевода, осложненный гнойным медиастинитом, двусторонним гидропневмотораксом, эмпиемой плевры и бронхиальным свищом. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 2007; (4): 54-56

- Корымасов E.A., Бенян А.С., Пушкин С.Ю. и др. Спонтанный разрыв пищевода, осложненный распространенным гнойно-некротическим медиастинитом и сепсисом. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 2011; (1): 70-71

- Погодина A.H., Абакумов M.M. Механические проникающие повреждения пищевода. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 1998; (10): 20-24.