Синдром избыточного бактериального роста. Дисбиоз кишечника при синдроме раздраженного кишечника с диареей, синдроме мальабсорбции и глютеновой энтеропатии

Автор: Денисов Н.Л., Светов К.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы являлось изучение качественных и количественных характеристик микрофлоры кишечника у больных хроническими заболеваниями тонкой кишки: синдромом раздраженного кишечника с диареей, синдромом мальабсорбции, глютеновой энтеропатией (всего 109 пациентов). Была исследована встречаемость синдрома избыточного бактериального роста при этих заболеваниях (83 пациента). В результате исследования пациентов с различными заболеваниями тонкой кишки при каждой из нозологических форм были определены выраженные изменения в микробиоценозе кишечника, которые у большинства обследованных больных сопровождались развитием синдрома избыточного бактериального роста.

Синдром избыточного бактериального роста, синдром раздраженного кишечника с диареей, синдром мальабсорбции, глютеновая энтеропатия

Короткий адрес: https://sciup.org/140187984

IDR: 140187984 | УДК: 616.34-092.19

Текст научной статьи Синдром избыточного бактериального роста. Дисбиоз кишечника при синдроме раздраженного кишечника с диареей, синдроме мальабсорбции и глютеновой энтеропатии

Хронические заболевания кишечника на сегодня становятся одними из наиболее часто встречающихся болезней не только в структуре гастроэнтерологической патологии, но и в общей структуре заболеваемости. Научные исследования по выяснению этиологии и патогенеза хронических заболеваний кишечника ведутся в трех основных направлениях. Во-первых, они направлены на идентификацию этиотропного инфекционного агента, неблагоприятных изменений в микробиоценозе кишечника, а также развития патологического иммунного ответа на антигены инфекта [5, 6]. Во-вторых, на поиск генетических аномалий, вызывающих поломки в регулировании иммунного ответа [3, 14]. В-третьих, на изучение особенностей функционирования инантного и адаптивного иммунитета [4, 7, 11].

Выявляется зависимость между глубиной дисбиоза кишечника и степенью тяжести заболеваний кишечника [1, 2]. В современных исследованиях особое значение придается изучению связи синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) с развитием хронических заболеваний тонкой и толстой кишок [8]. СИБР кишечника – это состояние, при котором разновидности бактерий, характерные для толстой кишки, в больших количествах присутствуют в тонкой кишке [12]. Во многих работах отмечается наличие СИБР при синдроме раздраженного кишечника с диареей, синдроме мальабсорбции и глютеновой энтеропатии [10, 9, 13].

Наше исследование посвящено исследованию зависимости между качественными и количественными сдвигами в микробном пейзаже кишечника и хроническими заболеваниями тонкой кишки.

Цель исследования

Изучить встречаемость и качественно-количественные характеристики СИБР кишечника при хронических заболеваниях тонкой кишки и степень его выраженности.

Задачи исследования

Определить качественный и количественный состав микробиоценоза кишечника при синдроме раздраженного кишечника с диареей, синдроме мальабсорбции и глютеновой энтеропатии. Исследовать взаимосвязи между выраженностью синдрома избыточного бактериального роста и заболеваниями тонкой кишки.

Материалы и методы исследования

Микробиологическое исследование с целью определения микробного числа содержимого проксимального отдела тощей кишки проведено у 107 пациентов. Из них – с синдромом раздраженного кишечника с диареей (СРКсД) 26 человек, с синдромом мальабсорбции (СМ) 28 человек и с глютеновой энтеропатией (ГЭ) 29 человек. Контрольную группу составили 24 практически здоровых людей.

Денисов Н.Л., Светов К.В.

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА. ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ДИАРЕЕЙ, СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ И ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ

Исследование микробиоценоза кишечника с помощью посева кала на дисбактериоз проведено у 146 пациентов. Из них с синдромом раздраженного кишечника с диареей (СРКсД) 36 человек, с синдромом мальабсорбции (СМ) 35 человек, с глютеновой энтеропатией (ГЭ) 38 человек. В качестве контрольной группы выступили 37 практически здоровых людей.

В желудочном соке и содержимом тощей кишки определяли микробное число. Перед процедурой пациенты полоскали рот раствором фурацилина. Материал для исследования получали стерильным зондом. Пищеварительные секреты собирали в стерильные пробирки в количестве 1 мл спустя 10–20 мин от появления первых порций секрета. Затем добавляли в пробирку стерильный физиологический раствор для получения разведений 1:10 и 1:100. Посев производили ex tempore на мясопептонный агар в стерильных условиях последовательно в 6 секторах. Результаты учитывали после 24-часовой инкубации при 37° С в аэробных условиях.

Результаты исследования и их обсуждение

При исследовании микробиоценоза кишечника у больных хроническими заболеваниями тонкой кишки был диагностирован синдром избыточного бактериального роста (СИБР), дифференцирующийся по своим количественным параметрам. Высокий уровень обсемененности аэробными микроорганизмами проксимального отдела тонкой кишки наблюдался при СМ. Она статистически достоверно была выше, чем в группе больных СРКсД и ГЭ соответственно 3,9±0,27 lg КОЕ/мл vs 2,87±0,3 lg КОЕ/мл и 3,08±0,28 lg КОЕ/мл (р3-2<0,02; р3-4<0,05) (табл. 1).

Сопоставление контрольной величины М.ч. с данным показателем в трех группах исследования также выявило достоверные различия (рис. 1). СИБР диагностировался при М.ч. более lg3.

Изучение микробиоценоза кишечника при СМ выявило достоверное по сравнению с группой СРКсД и ГЭ снижение титров основных представителей микробного пейзажа толстой кишки (табл. 1). Содержание нормальной кишечной палочки в 1 г кала при СМ и ГЭ составило соответственно 3,28±0,56 lg КОЕ/г и 3,44±0,6 lg КОЕ/г, что в среднем было на три порядка ниже, чем в группе больных СРКсД (6,47±0,54 lg КОЕ/г). Титр E.coli во всех трех группах больных хроническими заболеваниями тонкой кишки имел высоко достоверные различия с контрольными цифрами соответственно p1-4 <0,001, p1-3 <0,001 и p1-2 <0,001.

Депрессия титра полноценной кишечной палочки во всех группах исследования совпадала с появлением дефектных форм E.coli. У больных СМ и ГЭ данные изменения имели статистически достоверный характер, как в отношении контроля, так и в отношении группы СРКсД соответственно 7,23±0,32 lg КОЕ/г и 6,83±0,44 lg КОЕ/г vs 2,56±0,56 lg КОЕ/г и 4,3±0,65 lg КОЕ/г (p2-1 <0,001, р2-4 <0,001 и р3-1 <0,001, р3-4 <0,001). Количество дефектных

Табл. 1. Микробиоценоз кишечника у больных хроническими заболеваниями тонкой кишки (концентрация микроорганизмов в lg КОЕ/мл и в lg КОЕ/г)

|

Нозологическая форма Вид микрофлоры (контроль) |

Контрольная группа n=37 |

СРКсД n=36 |

СМ n=35 |

ГЭ n=38 |

|

Микробное число в 1 мл |

1,3±0,14 n=24 |

2,87±0,3 n=26 p2-1<0,001 р2-3<0,02 |

3,9±0,27 n=28 p3-1<0,001 р3-2<0,02 р 3-4 <0,05 |

3,08±0,28 n=29 p4-1<0,001 р 4-3 <0,05 |

|

Нормальная кишечная палочка |

8,18±0,055 |

6,47±0,54 р2-1<0,001 р2-3<0,001 р2-4<0,001 |

3,28±0,56 p3-1<0,001 р3-2<0,001 |

3,44±0,6 p4-1<0,001 р4-2<0,001 |

|

Дефектная кишечная палочка |

2,56±0,56 |

4,3±0,65 р2-1<0,05 р2-3<0,001 р2-1<0,001 |

7,23±0,32 p3-1<0,001 р3-2<0,001 |

6,83±0,44 p4-1<0,001 р4-2<0,001 |

|

Гемолизирующая кишечная палочка |

0 |

14% (5 из 36) 0,6±0,25 |

23% (8 из 35) 1,06±0,34 |

24% (9 из 38) 1,12±0,33 |

|

Бифидобактерии |

8,59±0,17 |

6,92±0,15 р2-1<0,001 |

5,11±0,4 p3-1<0,001 р3-2<0,001 |

5,21±0,37 p4-1<0,001 p4-2<0,001 |

|

Бактероиды |

8,87 ±0,31 |

8,02±0,36 |

7,1±0,46 p3-1<0,002 |

7,86±0,34 p4-1<0,05 |

|

Лактобактерии |

8,46±0,18 |

6,69±0,19 р2-1<0,001 |

6,26±0,22 p3-1<0,001 |

6,03±0,22 p4-1<0,001 |

|

Энтерококки |

5,95±0,21 |

5,99±0,21 |

6,51±0,27 |

6,39±0,31 |

|

Стафилококки (сапрофиты) |

2,76±0,32 |

2,78±0,29 |

3,54±0,29 |

3,63±0,33 |

|

Стафилококк золотистый |

0 |

22% (8 из 36) 0.39±0,13 р2-3<0,001 р2-4<0,001 |

48% (17 из 35) 1,43±0,24 р3-2<0,001 |

41% (13 из 32) 1,61±0,22 р4-2<0,001 |

|

Условно-патогенные бактерии, семейства Enterobacteriaceae |

1,19±0,17 |

2,47±0,21 p2-1<0,001 р2-4<0,005 |

3,03±0,3 p3-1<0,001 |

3,4±0,25 p4-1<0,001 p4-2<0,005 |

|

Протей |

0,38±0,13 |

1,94±0,28 р2-3<0,03 |

2,83±0,26 p3-1<0,001 р3-2<0,03 |

3,0±0,22 p4-2<0,01 p4-1<0,001 |

|

Дрожжеподобные грибы рода Кандида |

0,92±0,18 |

1,58±0,24 р2-1<0,03 р2-3<0,005 p2-4<0,001 |

2,46±0,18 p3-1<0,001 р3-2<0,005 |

2,71±0,23 p4-1<0,001 p4-2<0,001 |

Примечание: СРКсД – синдром раздраженного кишечника с диареей; СМ – симптом мальабсорбции; ГЭ – глютеновая энтеропатия.

форм E.coli у больных СРКсД также было достоверно выше, чем у практически здоровых людей (р2-1<0,001).

Помимо пролиферации дефектной E.coli у части больных хроническими заболеваниями тонкой кишки определялась гемолизирующая кишечная палочка. Чаще она высевалась при СМ (23% случаев) и ГЭ(24%), заметно реже – при СРКсД (14%). Средние значения по группам распределились соответственно 1,06±0,34 lg КОЕ/г,

Денисов Н.Л., Светов К.В.

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА. ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ДИАРЕЕЙ, СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ И ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ

Рис. 1. Микробное число в 1 мл тонкокишечного содержимого у больных с синдромом раздраженного кишечника с диареей, синдромом мальабсорбции, глютеновой энтеропатией и в контрольной группе

1,12±0,33 lg КОЕ/г и 0,6±0,25 lg КОЕ/г. В группе контроля ни у одного из практически здоровых людей не было зафиксировано роста гемолизирующей E.coli.

Снижение концентрации бифидобактерий было также характерной чертой для всех групп больных СРКсД, СМ и ГЭ. Максимальная депрессия бифидобактерий наблюдалась у пациентов, страдающих СМ и ГЭ. Концентрация бифидобактерий в этих группах была достоверно ниже как по сравнению с контролем (5,11±0,4 lg КОЕ/г и 5,21±0,37 lg КОЕ/г vs 8,59±0,17 lg КОЕ/г; p2-4 <0,001, p3-4 <0,001), так и по сравнению с данным показателем в группе СРКсД (6,92±0,15 lg КОЕ/г, p2-1<0,001, p3-1<0,001).

Колебания бактероидов в анализах кала на исследование микробиоценоза кишечника больных хроническими заболеваниями тонкой кишки характеризовались по сравнению с другими основными представителями кишечной микрофлоры заметно меньшим размахом. Тем не менее, во всех группах исследования отмечалось снижение концентрации бактероидов по сравнению с контролем. У больных СРКсД это проявлялось в виде недостоверной тенденции к снижению (8,02±0,36 vs 8,87±0,31). В группах СМ и ГЭ депрессия пролиферации бактероидов становилась достоверной соответственно 7,1±0,46 lg КОЕ/г (p2-4 <0,002) и 7,86±0,34 lg КОЕ/г (p3-4 <0,05) vs 8,87±0,31 lg КОЕ/г . Сравнение средних значений данного показателя между группами исследования не выявило достоверных различий.

Содержание лактобактерий во всех группах обследованных больных было по сравнению с контрольной величиной достоверно низким. Максимальное снижение лактобактерий наблюдалось у пациентов, страдающих ГЭ (6,03±0,22 lg КОЕ/г). В группах больных с СРКсД и СМ депрессия лактобактерий достигала примерно одинаковой глубины соответственно 6,69±0,19 lg КОЕ/г и 6,26±0,22 lg КОЕ/г.

У больных хроническими заболеваниями тонкой кишки отмечалось некоторое увеличение энтерококков и сапрофитных стафилококков.

Выраженные изменения были выявлены в спектре условно-патогенной кишечной микрофлоры.

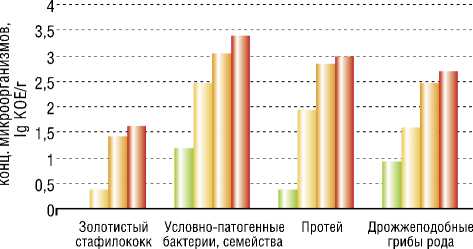

При СРКсД, СМ и ГЭ у больных было отмечено достоверное по сравнению с контролем усиление пролиферации золотистого стафилококка. Наиболее часто он встречался в группе пациентов, страдающих СМ и ГЭ (48% и 41%), реже, в случае СРКсД (22%). Средние количественные значения концентрации золотистого стафилококка распределились соответственно при ГЭ – 1,61±0,22 lg КОЕ/г, при СМ – 1,43±0,24 lg КОЕ/г, при СРКсД – 0,39±0,13 lg КОЕ/г.

Изучение микробиоценоза кишечника во всех группах исследования выявило достоверное по сравнению с контролем увеличение концентрации условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter). Концентрация данных микроорганизмов при ГЭ составила 3,4±0,25 lg КОЕ/г (p4-1 <0,001), при СМ – 3,03±0,3 lg КОЕ/г (p3-1 <0,001), при СРКсД – 2,47±0,21 lg КОЕ/г (p2-1 <0,001) против 2,1±0,1 lg КОЕ/г в контроле. Максимальный уровень пролиферации условно-патогенной флоры был отмечен при ГЭ, при этом средняя концентрация бактерий семейства Enterobacteriaceae была достоверно выше, чем в группе СРКсД (p4-2 <0,005).

Аналогичная динамика изменений при хронических заболеваниях кишечника оказалась характерной и для других представителей условно-патогенной микрофлоры. Концентрация протея при ГЭ, СРКсД и СМ достоверно превышала аналогичный показатель контроля соответственно 3,0±0,22 lg КОЕ/г, 1,94±0,28 lg КОЕ/г и 2,83±0,26 lg КОЕ/г против 0,38±0,13 lg КОЕ/г.

Результаты сходные с изменениями концентрации протея в кале больных СРКсД, СМ и ГЭ были обнаружены при изучении грибов рода Кандида. Их количество было достоверно выше по сравнению с контролем во всех группах исследования соответственно СРКсД – 1,58±0,24 lg КОЕ/г, СМ – 2,46±0,18 lg КОЕ/г и ГЭ – 2,71±0,23 lg КОЕ/г против 0,92±0,18 lg КОЕ/г. Сравнение групп обследованных пациентов по данному параметру выявило достоверное усиление пролиферативной активности грибов рода Кандида в направлении от СРКсД и СМ к ГЭ (рис. 2).

Enterobacteriaceae Кандида контрольная группа СРКсД

СМ । ■ ГЭ

Рис. 2. Концентрация условно-патогенной микрофлоры в 1 г кала у больных с синдромом раздраженного кишечника с диареей, синдромом мальабсорбции, глютеновой энтеропатией и в контрольной группе

Денисов Н.Л., Светов К.В.

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА. ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ДИАРЕЕЙ, СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ И ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ

Выводы

-

1. Хронические заболевания верхнего отдела кишечника – ГЭ, СРКсД и СМ характеризуются выраженной обсемененностью проксимального отдела тонкой кишки. Максимально высокие значения М.ч. в 1 мл тонкокишечного содержимого наблюдались в группе больных, страдающих СМ, далее группы пациентов с ГЭ и СРКсД. Признаки СИБР кишечника различной выраженности наблюдались во всех группах исследования.

-

2. Результаты изучения микробного пейзажа кишечника позволили дифференцировать нозологические формы по глубине изменений микробиоценоза от максимальных при СМ, далее – ГЭ и минимальных у больных СРКсД.

-

3. Выраженная депрессия основных представителей нормального микробиоценоза кишечника была характерна для пациентов с СМ и ГЭ.

Список литературы Синдром избыточного бактериального роста. Дисбиоз кишечника при синдроме раздраженного кишечника с диареей, синдроме мальабсорбции и глютеновой энтеропатии

- Денисов Н.Л. Причины возникновения и пути коррекции дисбактериоза кишечника. -СПб.: Б.и., 1997. -16 с.

- Денисов Н. Л., Луфт В.М. Дисбиотические и местные иммунные изменения при хронических воспалительно-дистрофических заболеваниях кишечника. Мат. науч. практ. конф. ЦНИАГ.-М., 1994.

- Валуйских Е.Ю., Светлова И.О., Курилович С.А. и др. Клинико-генетические аспекты воспалительных заболеваний кишечника//Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.-2008.-T.XVIII, №.6. -С.68-74.

- Ивашкин В.Т. Основные понятия и положения фундаментальной иммунологии//Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.-2008.-T.XVIII, №.3. -С.4-13.

- Лягина И.А., Корнева Т.К., Головенко О.В., Веселов А.В. Характеристика кишечной микрофлоры у больных язвенным колитом//Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. -2008. -T.XVIII, №.2. -С.48-54.

- Acheson D.W., Luccioli S. Microbial-gut interactions in health and disease. Mucosal immune responses//Best Pract Res Clin Gastroenterol -2004. -Vol.18, N 2. -P.387-404.

- Bamias G., Cominelli F. Immunopathogenesis of inflammatory bowel disease: current concepts.//Curr Opin Gastroenterol. -2007. -Vol.23, N.4. -P.365-369.

- Bures J., Cyrany J., Kohoutova D., Förstl M., Rejchrt S., Kvetina J., Vorisek V., Kopacova M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome.//World J Gastroenterol. -2010 -Vol.16, N.24. -P. 2978-2990.

- Grover M., Kanazawa M., Palsson O.S., Chitkara D.K., Gangarosa L.M., Drossman D.A., Whitehead W.E. Small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: association with colon motility, bowel symptoms, and psychological distress.//Neurogastroenterol Motil. -2008. -Sep; Vol. 20, N.9. -P. 998-1008.

- Lin HC, Pimentel M. Bacterial concepts in irritable bowel syndrome.//Rev Gastroenterol Disord. -2005. -5 Suppl 3: S 3-9.

- Shih D.Q., Targan S.R. Immunopathogenesis of inflammatory bowel disease//World J. Gastroenterol. -2008. -Vol.14, N.3. -P.390-400.

- Sostarich S., McCallum R.W. Small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: are there any predictors?//BMC Gastroenterol.-Published online 2010 February 22 DOI: 10.1186/1471-230X-10-23

- Tursi A., Brandimarte G., Giorgetti G. High prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in celiac patients with persistence of gastrointestinal symptoms after gluten withdrawal.//Am J Gastroenterol. -2003 -Vol.98, N.4. -P. 839-843.

- Xavier R.J., Podolsky D.K. Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease//Nature. -2007. -Vol.448, N.7152. -P.427-434