Синдром эмоционального выгорания, жизнестойкость и смысложизненные ориентации работников сферы здравоохранения

Автор: Продовикова А.Г., Тендрякова К.Д.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Психологические исследования

Статья в выпуске: 1 (4), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования состояла в выявлении особенностей жизнестойкости, смысложизненных ориентаций и направленности личности работников сферы здравоохранения, способствующих развитию у них профессионально-личностной дезадаптации. В исследовании приняли участие 109 медработников в возрасте от 31 до 68 лет. С помощью методики «Уровень эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) выборка была поделена на две группы: первая (59 специалистов) - с выраженными симптомами синдрома эмоционального выгорания, вторая (50 специалистов) - не имеющие ни одной сформированной стадии синдрома. Группы не различались по стажу работы. В исследовании использовались методики: «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева, «Изучение направленности личности» В. Смекала и М. Кучера, «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. Статистический анализ включал в себя сравнительный анализ (t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна-Уитни), корреляционный анализ по Спирмену. Выявлено, что специалистов с признаками синдрома эмоционального выгорания характеризует сниженная способность выдерживать стрессовую ситуацию; отсутствие цели в жизни, неудовлетворенность своей жизнью в прошлом и настоящем, отсутствие уверенности в возможности контролировать события жизни, стремление к удовлетворению собственных притязаний, к достижению личного первенства, без учета чувств и переживаний окружающих людей. Между компонентами синдрома эмоционального выгорания, жизнестойкости и смысложизненных ориентаций личности установлена обратная связь. Высокий уровень жизнестойкости и сформированные смысложизненные ориентации помогают противостоять эмоциональным и информационным стрессам в профессиональной деятельности.

Синдром эмоционального выгорания, жизнестойкость, смысложизненные ориентации, направленность личности, медицинские работники

Короткий адрес: https://sciup.org/147230472

IDR: 147230472 | УДК: 159.99

Текст научной статьи Синдром эмоционального выгорания, жизнестойкость и смысложизненные ориентации работников сферы здравоохранения

Профессиональная деятельность работников сферы здравоохранения предполагает наличие эмоциональной насыщенности, психофизического напряжения и большое количество факторов, вызывающих стресс. По данным различных исследований процент медработников, страдающих синдромом эмоционального выгорания, варьирует от 73,6 до 86,7 % и в течение последних лет неуклонно растет [1, 2, 3]. Синдром эмоционального выгорания рассматривается как особый элемент системы профессиональных деструкций, отрицательно влияющий на все подструктуры личности и деятельности специалиста. Главная опасность данного феномена состоит в том, что эмоциональное выгорание может привести к принятию необоснованных решений, снижению профессиональной эффективности, а также к развитию психосоматических и невротических расстройств.

Результаты исследований показывают, что особенности ценностно-смысловой сферы личности специалиста могут являться фактором, препятствующим развитию профессиональноличностной дезадаптации. Особый интерес представляет изучение таких ресурсов личности как жизнестойкость, выступающей в качестве личностно-психического ресурса, позволяющего специалисту помогающей профессии активно противостоять развитию синдрома эмоционального выгорания [4, 5], и смысложизненных ориентаций , отражающих направленность личности, осознанность выборов, удовлетворенность жизнью и способность брать за нее ответственность [6]. Е.В. Картавщикова подчеркивает, что жизнестойкость тесно связана с ценностно-смысловой сферой личности, со смысложизненными ориентациями, представляющими собой высший уровень самореализации специалиста [7]. Проблема эмоционального выгорания имеет тесную взаимосвязь с самоактуализацией в профессиональной сфере. В связи с нереализованностью истинных потребностей специалист постепенно утрачивает интерес к жизни и пребывает в состоянии экзистенциального вакуума, экзистенциальной опустошенности, что характеризуется апатией и депрессией.

Таким образом, проблемой нашего исследования выступает недостаток данных об особенностях жизнестойкости и смысложизненных ориентаций у медработников с синдромом эмоционального выгорания. Исследование расширит представления о личностных ресурсах медработника, необходимых для противостояния синдрому эмоционального выгорания. В связи с этим, цель исследования заключается в выявлении особенностей жизнестойкости и смысложизненных ориентаций работников сферы здравоохранения, подверженных влиянию синдрома эмоционального выгорания.

Научный интерес к проблеме синдрома эмоционального выгорания берет свое начало в середине 70-х гг. ХХ столетия в работах многих зарубежных психологов (H. Freudenberger, M. Leiter, A. Pines, M. Burish, C. Maslach и др.). Данный феномен получил название «burnout» и был впервые описан в 1974 г. американским психологом и психиатром Гербертом Фрейденбергом. С его точки зрения, «burnout» представляет собой особое психологическое состояние здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи и сопровождается состояниями тревоги и фрустрации. В отечественной психологии феномен эмоционального выгорания становится самостоятельным предметом исследования в конце 90-х гг. ХХ столетия (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, А.Б. Серебрякова, Е.С. Старчен-кова и др.). Так, В.В. Бойко, основываясь на учении о стрессе Г. Селье, рассматривает эмоциональное выгорание как «выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [8]. В.В. Бойко предлагает модель, включающую в себя три основные фазы протекания синдрома эмоционального выгорания, каждая из которых характеризуется определенной симптоматикой (фаза напряжения, фаза резистенции, фаза истощения).

Определим понятия «жизнестойкость», «смысложизненные ориентации» и «направленность личности». Термин «hardiness» был введен в 80-х гг. ХХ столетия американскими психологами Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. Д.А. Леонтьев предложил обозначать эту личностную переменную как «жизнестойкость».

Согласно определению С. Мадди жизнестойкость представляет собой интегративное качество, систему установок и убеждений о мире и о себе, которое позволяет человеку выдерживать стрессовую ситуацию, при сохранении внутреннего баланса и гармонии. Эта личностная переменная помогает человеку признать свои реальные возможности и принять свою собственную уязвимость. С. Мадди и С. Кобейса показали, что жизнестойкость, рассматриваемая как личностная характеристика, может быть показателем общего психического здоровья человека и включает в себя три жизненные установки: вовлеченность, контроль и принятие риска [5]. Р.И. Стецишин определяет жизнестойкость как личностно-психический ресурс, который формируется в процессе персоно- и профессиогенеза личности и позволяет специалисту помогающей профессии активно противостоять развитию профессионально-личностной дезадаптации [4].

Смысложизненные ориентации по Д.А. Леонтьеву являются результатом осознания человеком собственных ценностей, целей и смысла собственной жизни. Смысложизненные ориентации, являясь сложным интегральным образованием, обуславливающим поведение личности, определяют отношение человека к себе, своей деятельности и придают смысл личностным позициям. В работах В.Э. Чудновского смысложизненные ориентации рассматриваются как «целостная система наивысших ценностей, отражающая направленность личности, осознанность выборов, удовлетворенность жизнью и способность брать за нее ответственность» [6].

Некоторые исследователи (М.С. Яницкий, А.В. Серов, Е.А. Климов, А.А. Лытко и др.) говорят об особой роли процесса профессиональной деятельности в формировании и развитии смысложизненных ориентаций. В результате взаимодействия уже имеющихся у человека ценностных ориентаций и новых форм профессиональной практики происходит определенная трансформация системы жизненных смыслов в сознании личности. Профессиональное межличностное взаимодействие в рамках общей профессиональной деятельности ведет к формированию у участников сходных психологических черт, обусловленных профессиональными требованиями [9]. Однако наблюдается и обратный процесс: отношение субъекта к профессиональной среде 427

формируется исходя из системы личностных смыслов и ценностных ориентаций, связанных с прошлым опытом человека. Кроме того, характер деятельности специалиста во многом зависит от смысложизненных ориентаций личности, в связи с тем, что они являются центральным смыслообразующим звеном мотивации профессиональной деятельности [10].

Направленность личности определяется как «особая совокупность устойчивых мотивов, относительно независимых от наличной ситуации, ориентирующих поведение и деятельность личности и характеризующихся доминирующими потребностями, интересами, склонностями, убеждениями и мировоззрением» [11]. Особое место в проблеме направленности личности занимает вопрос профессиональной направленности. Профессиональная направленность представляет собой особую систему мотивов специалиста, внутреннюю предрасположенность к конкретной профессиональной деятельности [12]. Она оказывает влияние на склонности, потребности, интересы и желания человека. В рамках профессионального становления направленность личности имеет тесную взаимосвязь со смысложизненными ориентациями, с процессом формирования в сознании специалиста образа профессионала и с развитием профессионализма в целом.

В литературе представлены отдельные исследования о связи синдрома эмоционального выгорания с показателями жизнестойкости, смысложизненных ориентаций и направленности личности. Так, в результате исследования Р.И. Стецишина была установлена взаимосвязь между выраженными компонентами синдрома эмоционального выгорания и сниженным потенциалом жизнестойкости. [4]. В исследовании Т.И. Акчунова так же была продемонстрирована обратная взаимосвязь между компонентами синдрома эмоционального выгорания и жизнестойкости. Было установлено, что у специалистов, получающих удовольствие от собственной деятельности, отсутствуют признаки депрессии, снижение эмоционального тонуса. Кроме того, была выявлена отрицательная корреляция показателя «контроль» и показателей «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», из чего следует, что специалист, убежденный в том, что он способен самостоятельно влиять на процесс собственной жизни, способен к выбору собственной деятельности, практически не 428

испытывает переживания сниженного эмоционального тонуса, не проявляет агрессивных реакций, негативизма, циничности установок и чувств по отношению к своим пациентам. Вместе с тем, специалисты, переживающие чувство отвергнутости, склонны к негативной оценке собственной личности, собственной деятельности, демонстрируют снижение профессиональной мотивации и склонность к снятию с себя ответственности [13].

Описанным выводам противоречат данные исследования, проведенного А.Ю. Новиковым с коллегами. Так, испытуемые со средним и высоким уровнем выраженности синдрома эмоционального выгорания характеризовались выраженной эмоциональной устойчивостью, высоким и нормальным уровнем жизнестойкости [14].

Н.В. Фомина и Т.Е. Федосеева отмечают наличие взаимосвязи между компонентами жизнестойкости и смысложизненными ориентациями в рамках профессии, по их данным восприятие профессиональной деятельности как насыщенной и наполненной смыслом, способствует снижению у специалистов восприимчивости к стрессогенным профессиональным факторам, препятствуя тем самым развитию синдрома эмоционального выгорания [15].

В исследовании Н.В. Гафаровой было выявлено, что синдрому эмоционального выгорания подвержены специалисты, страдающие недостаточностью личностно-смыслового уровня психологической саморегуляции. Автор исследования утверждает, что эмоциональное выгорание имеет прямую взаимосвязь с экс-тернальностью локализации контроля: чем более выражена экс-тернальность локуса контроля, тем более выражены компоненты синдрома эмоционального выгорания [16]. Подобный результат был получен в исследовании А.Н. Петри. Автором было установлено, что появлению синдрома эмоционального выгорания препятствует интернальность, т.е. активная жизненная позиция специалиста [17].

Особый интерес представляет исследование, проведенное А.А. Икорским, в котором изучались личностные особенности работников паллиативной медицины (сотрудники Хосписа) и представителей радикальной медицины (сотрудники хирургического отделения). Примечательно то, что уровень выраженности 429

синдрома эмоционального выгорания по всем фазам оказался выше в группе хирургов, нежели в группе врачей, работающих с умирающими больными. Автор связывает данное обстоятельство с особенностями смысложизненных ориентаций сотрудников Хосписа. В качестве основного ориентира в процессе собственной профессиональной деятельности представители паллиативной медицины избирают наличие цели в жизни, осмысленность, временные перспективы и удовлетворенность самореализацией. Таким образом, А.А. Икорский подчеркивает, что способность специалиста управлять собственной жизнью и осуществлять самостоятельный выбор является особым конструктивным фактором, препятствующим развитию синдрома эмоционального выгорания [18].

В исследовании направленности личности врача Р.И. Стеци-шина был сделан вывод о преобладании деловой направленности (направленности на задачу) среди врачей в целом, что говорит об увлечении самой профессиональной деятельностью, стремлении отстаивать собственную точку зрения, если она ведет к успешному выполнению поставленной задачи. Кроме того, была обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между направленностью личности на взаимодействие и компонентом «принятие риска» в структуре жизнестойкости. Отрицательная корреляционная связь была обнаружена между выраженной направленностью на задачу и «принятием риска». Данное обстоятельство интерпретируется автором как результат формирования у специалиста своеобразного внутреннего цензора, который не позволяет врачу действовать при отсутствии уверенности в успехе [4].

Таким образом, нами были выдвинуты следующие гипотезы :

-

1. Существуют различия в степени выраженности компонентов жизнестойкости и смысложизненных ориентаций между группами испытуемых, характеризующихся синдромом эмоционального выгорания, и без него.

-

2. Существует отрицательная взаимосвязь между показателями жизнестойкости и фазами синдрома эмоционального выгорания: чем выше показатели жизнестойкости, тем ниже проявления синдрома эмоционального выгорания;

-

3. Существует отрицательная взаимосвязь между показателем «осмысленность жизни» и фазами синдрома эмоционального выгорания: чем выше показатель осмысленности жизни, тем меньше проявления синдрома эмоционального выгорания;

-

4. Направленность личности на себя (стремление удовлетворить в работе свои притязания с малой реакцией на потребности других людей) имеет положительную связь с фазами синдрома эмоционального выгорания: чем более выражена направленность личности на себя, тем выше проявление синдрома эмоционального выгорания.

Участники исследования. В исследовании приняли участие сотрудники Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сотрудники Отделенческой клинической больницы на ст. Пермь-2, сотрудники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Соликамская центральная районная больница», сотрудники ГБУЗ ПК «ГКП № 5» Женской консультации №1 и сотрудники подстанции № 6 скорой медицинской помощи (СМП) г. Перми Кировского района. Общее число испытуемых составило 109 человек в возрасте от 31 до 68 лет. По результатам методики «Уровень эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) выборка была поделена на две группы. В первую группу вошли 50 специалистов, не имеющих ни одной сформированной стадии синдрома эмоционального выгорания, во вторую – 59 специалистов, с выраженными симптомами синдрома. Выборки значимо не различались по стажу работы. Средний стаж работы – 21 год.

В исследовании использовался следующий психодиагностический инструментарий:

-

1. Методика «Уровень эмоционального выгорания» В.В. Бойко, направленная на исследование синдрома эмоционального выгорания.

-

2. Методики «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева и «Изучение направленности личности» В. Смекала и М. Кучера, диагностировавшие смысложизненные ориентации личности.

-

3. Методика «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, предназначенная для изучения жизнестойкости личности.

Исследование проходило в период с 27.09.2019. по 30.10.2019. Сбор данных осуществлялся на базе ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора, ОАО «РЖД», ГБУЗ ПК «Соликамская ЦРБ», Камской больницы (подразделение 2), Женской консультации № 1 ГБУЗ ПК «ГКП № 5», подстанции № 6 скорой медицинской помощи г. Перми Кировского района. Методики были предоставлены заведующим вышеперечисленных организаций в печатном виде, с соответствующими инструкциями и пояснениями, а также бланками для ответов.

Статистический анализ. С помощью критерия Колмогорова – Смирнова было выявлено, что часть первичных данных соответствует закону нормального распределения, а часть данных не соответствовала этому закону. Поэтому в дальнейшем мы для сравнительного анализа мы использовали параметрические (t-критерия Стьюдента) и непараметрические методы (U-критерия Манна-Уитни). Для проверки гипотез о связях между переменными использовался корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты исследования . В группе медработников, с выраженным синдромом эмоционального выгорания обнаружены средние значения по шкалам «процесс» (m = 23,23), «результат» (m = 20,28), «локус-контроля‒Я» (m = 15,05), «локус-контроля‒Жизнь» (m = 22,93), «осмысленность жизни» (m = 81,77), «вовлеченность» (m = 30,55), «контроль» (m = 21,49) находятся на нижней границе нормы, т.е. близки к низкому уровню. Это говорит о том, что специалисты, у которых наблюдается развитие профессионально-личностной дезадаптации, склонны к негативному отношению к процессу собственной жизни как в прошлом, так и в настоящем. Они склонны к фатализму, т.е. убеждены в том, что неспособны оказывать какое-либо влияние на события, происходящие в их профессиональной и личной жизни. Для них не характерно получение чувства удовлетворения от собственной профессиональной деятельности. Окружающий мир воспринимается ими как враждебный, что провоцирует у них возникновения чувства отвергнутости, ощущения себя «вне» жизни, ощущение собственной беспомощности. В большей сте-432

пени у специалистов, страдающих синдромом эмоционального выгорания, в структуре направленности личности превалирует «направленность на себя» (m = 35,16). Это говорит о том, что в рамках профессиональной деятельности специалисты данной группы руководствуются мотивами собственного благополучия и личного первенства. Они склонны к игнорированию чувств, переживаний и потребностей окружающих людей или к восприятию их как незначимых.

У работников сферы здравоохранения, не подверженных влиянию синдрома эмоционального выгорания, средние значения по шкалам «цели» (m = 34,84), «результат» (m = 28,08), «локус-контроля-Я» (m = 22,42), «локус-контроля-Жизнь» (m = 33,38), «осмысленность жизни» (m = 111,58) и «принятие риска» (m = 18,02) находятся на верхней границе нормы, т.е. близки к высокому уровню. Это говорит о наличии у специалистов данной группы целей в будущем, чувства удовлетворенности прожитой частью своей жизни. Они убеждены, что обладают способностью контролировать свою жизнь, свободой принимать решения в вопросах выбора и построения собственного жизненного и профессионального пути. Они в целом склонны к восприятию своей жизни как осмысленной, т.е. наполненной смыслом. Кроме того, для них характерна идея о развитии через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. В структуре направленности личности у специалистов данной группы наблюдается превалирование «направленности на задачу» (m = 33,56), что говорит об их стремлении к познанию, овладению новыми умениями и навыками, а также к сотрудничеству с коллективом в целях достижения наибольшей продуктивности.

Применение t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни обнаружило значимые различия в показателях жизнестойкости между группами испытуемых. Так, специалисты, для которых характерна полная или частичная утрата интереса к человеку - субъекту профессионального действия, деперсонализированный защитный эмоционально-волевой настрой, значительно чаще испытывают чувство отвергнутости, чувство неудовлетворенности от собственной профессиональной деятельности (t = 7,48, p < 0,00). Для них характерно переживание ощущения собственной беспомощности, отсутствие убежденно-433

сти в собственной способности к извлечению знаний, приобретаемых в процессе профессионального и жизненного опыта (U = 416,0, p ≤ 0,00). Они оказываются неготовыми к действию в отсутствие надежных гарантий успеха и стремятся к простому комфорту и безопасности, даже если это предполагает обеднение жизни личности (t = 6,85, p ≤ 0,00).

Специалисты, не подверженные влиянию синдрома эмоционального выгорания, напротив, убеждены, что их собственные действия могут оказать влияние на результат происходящих событий, что они способны к самостоятельному выбору собственного жизненного и профессионального пути. Для них характерна идея личностного и профессионального развития путем активного усвоения знаний, полученных в процессе как позитивного, так и негативного опыта, а также их последующее использование.

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Тест смысложизненных ориентаций». Так, работники сферы здравоохранения, страдающие синдромом эмоционального выгорания, не имеют в собственной жизни целей в будущем, которые придавали бы самому процессу жизни осмысленность (U = 429,0, p ≤ 0,00), направленность и временную перспективу (t = 5,59, p ≤ 0,00). Для них характерно восприятие собственной жизни как неинтересной, эмоционально опустошенной, что в целом свидетельствует о неудовлетворенности своей жизнью как в настоящем, так и в прошлом (t = 7,75, p ≤ 0,00). Для данной группы специалистов характерна убежденность в неспособности человека контролировать события собственной жизни и строить свою жизнь в соответствии со своими целями, задачами и представлениями о ее смысле (U = 403,0, p ≤ 0,00). Им также свойственна убежденность в том, что жизнь не подвластна сознательному контролю, что свобода является иллюзией, и, следовательно, процесс планирования на будущее является бессмысленным (t = 7,52, p ≤ 0,00).

Специалисты, не подверженные влиянию синдрома выгорания, напротив, характеризуются целеустремленностью, восприятием собственной жизни как эмоционально насыщенной, осмысленной и продуктивной. Они убеждены, что человек спо- собен к свободному принятию решений и воплощению задуманных планов в жизнь.

Значимые различия между группами обнаружены и по методике «Изучение направленности личности». У специалистов с неадекватным избирательным эмоциональным реагированием, эмоционально-нравственной дезориентацией, стремлением к сокращению обязанностей, требующих эмоциональных затрат, преобладают мотивы собственного благополучия, стремления к личному первенству и престижу (t = -5,43, p ≤ 0,00). Для них характерна погруженность в собственные чувства и переживания с малой реакцией на потребности окружающих людей. В рамках профессиональной деятельности они, в первую очередь, стремятся удовлетворить свои притязания и амбиции.

Напротив, для группы специалистов, не подверженных влиянию синдрома выгорания, характерно преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью (t = 4,94, p ≤ 0,00). Для них особый интерес представляет сам процесс профессиональной деятельности, процесс овладения новыми умениями и навыками. Они стремятся к сотрудничеству с коллегами и к достижению наибольшей продуктивности группы. Для них является важным аргументировать свою точку зрения в том случае, если они убеждены в ее пользе для выполнения поставленной задачи.

Результаты сравнительного анализа степени выраженности показателей синдрома эмоционального выгорания и компонентов ценностно-смысловой сферы личности работников сферы здравоохранения разной специализации с применением Н-критерия Краскела-Уоллиса показывают, что наименее подверженными влиянию синдрома эмоционального выгорания являются врачи-профпатологи, наиболее подверженными – врачи-терапевты. Наибольший общий показатель осмысленности жизни и жизнестойкости наблюдается в группе врачей-терапевтов, наименьший – в группе фельдшеров СМП. Фельдшеры СМП более мотивированны на достижение собственного благополучия, по сравнению с группой врачей-профпатологов. Преобладание мотивов, связанных с увлечением самим процессом профессиональной деятельности, с сотрудничеством с коллективом наблюдается в группе врачей-терапевтов. Полученные результаты говорят о существовании различий в степени выраженности 435

исследуемых показателей в зависимости от профессиональной специализации.

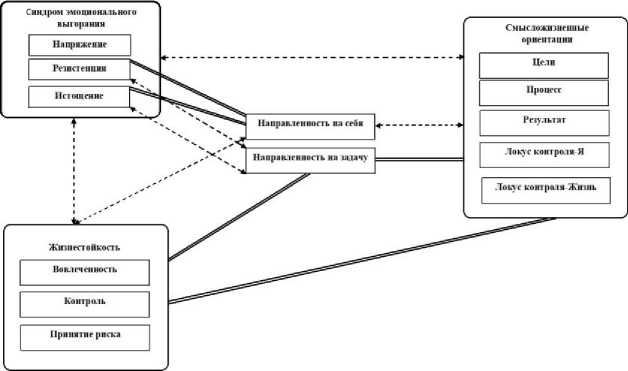

Результаты корреляционного анализа показали, что существует значимая отрицательная связь между компонентами синдрома эмоционального выгорания и компонентами смысложизненных ориентаций, жизнестойкости и направленности личности (см. рисунок).

Корреляционная плеяда показателей методик «Уровень эмоционального выгорания», «Тест смысложизненных ориентаций», «Изучение направленности личности», «Тест жизнестойкости»

Примечание: <«---- >» - отрицательные связи, « = » - положительные связи (при p < 0,01)

Чем более выражены проявления синдрома эмоционального выгорания, тем ниже оказывается общий уровень жизнестойкости в целом и каждых из ее компонентов в частности. Так, фаза истощения по методике В.В. Бойко обнаруживает значимые отрицательные корреляции с показателями «вовлеченность» (г = -0,58), «контроль» (г = -0,65), «принятие риска» (г = -0,59), «жизнестойкость» (г = -0,66). Можно предположить, что по мере развития у специалиста «деперсонализированного защитного эмоционально-волевого антигуманистического настроя», а также выраженного падения общего энергетического тонуса и ослабления нервной системы, у него утрачивается интерес к происходящему, ощущение себя «вне» жизни, усиливается чувство собственной беспомощности, неспособности повлиять на собственную деятельность, пропадает стремление к познанию, овладению новыми умениями и навыками, увеличивается стремление к простому комфорту и безопасности.

Чем более выражены проявления синдрома эмоционального выгорания, тем ниже оказывается общий уровень осмысленности жизни и интернальность локуса контроля. Все показатели методики «Смысложизненные ориентации» обнаруживают отрицательные взаимосвязи с фазами синдрома эмоционального выгорания. Так, фаза истощения по методике В.В. Бойко имеет обратные взаимосвязи с показателями «осмысленность жизни» (г = -0,54), «цели» (г = -0,46), «процесс» (г = -0,58), «результат» (г = -0,56), «локус-контроля-Я» (г = -0,46), «локус-контроля-Жизнь» (г = -0,51). С нарастанием синдрома эмоционального выгорания у специалиста утрачиваются цели в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, жизнь становится неинтересной, перестает удовлетворять, человек утрачивает ощущение контроля над событиями собственной жизни.

Направленность личности может отражать степень выраженности синдрома эмоционального выгорания. Первая фаза синдрома - фаза напряжения по методике В.В. Бойко не обнаруживает значимых взаимосвязей с показателями методики «Изучение направленности личности» В. Смекала и М. Кучера. Но по мере развития синдрома эмоционального выгорания эти взаимосвязи начинают обнаруживаться. Так, фазы резистенции и истощения имеют значимые положительные корреляции с «Направленностью на себя» (соответственно г = 0,41 и г = 0,38) и отрицательные корреляции с «Направленностью на задачу» (г = 0,38 для обеих фаз). С формированием синдрома эмоционального выгорания специалист все больше отстраняется от окружающих (как пациентов, так и коллег) и концентрируется на достижении собственного благополучия, стремится к личному первенству, 437

престижу. Такой человек чаще всего бывает занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности людей вокруг себя. С другой стороны, с формированием фаз резистентности и истощения снижается деловая направленность (направленность на задачу), т.е. деятельность перестает увлекать, снижается стремление к овладению новыми умениями и навыками, также меняется и отношение к коллективу, снижается ориентация на сотрудничество и высокую продуктивность совместной деятельности.

Обсуждая полученные результаты, отметим, что согласно модели В.В. Бойко синдром эмоционального выгорания – это механизм психологической защиты в ответ на психотравмирующее воздействие. У одной группы медработников, вероятно, были сформированы личностные ресурсы (жизнестойкость, смысложизненные ориентации, направленность личности), которые в условиях эмоциональных и информационных нагрузок в профессиональной деятельности защитили от развития синдрома эмоционального выгорания. А у другой группы работников здравоохранения эти феномены были сформированы недостаточно, что и фактором риска развития синдрома эмоционального выгорания. Как указывают Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом возрасте, хотя их можно развить и позднее. Другими словами, человек уже приходит в профессию с определенным уровнем жизнестойкости. В исследовании Л.Н. Молчановой и А.И. Редькина показано, что недостаточный уровень сформированности жизнестойкости может способствовать развитию у специалиста синдрома эмоционального выгорания и оказывать влияние на его динамику. То же самое касается и смысложизненных ориентаций, согласно Н.В. Гафаровой [16] недостаточность личностносмыслового уровня психологической саморегуляции обнаруживается у специалистов с синдромом эмоционального выгорания. Стоит отметить, что процесс профессиональной деятельности играет особую роль в развитии личности, в том числе смысложизненных ориентаций. Таким образом, личность обладая определенным уровнем ресурсов, включена в деятельность с высоким уровнем эмоциональной и информационной нагрузки, а с другой стороны процесс деятельности сам создает условия для развития 438

ряда ресурсов личности. Поэтому улучшение условий труда, а также использование психопрофилактических программ по развитию личностных ресурсов будет препятствовать возникновению и развитию профессионально-личностной дезадаптации.

Выводы :

-

1) специалисты, подверженные влиянию синдрома эмоционального выгорания, обладают сниженной способностью выдерживать стрессовую ситуацию и активно противостоять развитию профессионально-личностной дезадаптации, преодолевать жизненные трудности, путем их трансформации в ситуации развития;

-

2) работники сферы здравоохранения, страдающие синдромом эмоционального выгорания, не имеют в собственной жизни целей в будущем, склонны к восприятию собственной жизни как неинтересной, эмоционально опустошенной, бессмысленной. Им свойственна убежденность в неспособности человека контролировать события, происходящие в личной и профессиональной жизни, строить свою жизнь в соответствии со своими представлениями о ее смысле, а также свободно принимать решения и реализовывать их;

-

3) специалисты, подверженные влиянию синдрома выгорания, в профессиональной деятельности стремятся к удовлетворению собственных притязаний, не учитывая чувства, потребности и переживания других людей;

-

4) наиболее подверженными влиянию синдрома эмоционального выгорания являются врачи-терапевты, наименее подверженными - врачи-профпатологи.

-

5) корреляционный анализ выявил значимые обратные связи между компонентами синдрома эмоционального выгорания и компонентами смысложизненных ориентаций и жизнестойкости личности: чем выше общие показатели жизнестойкости и смысложизненных ориентаций, тем менее выражены проявления синдрома эмоционального выгорания. С развитием синдрома эмоционального выгорания меняется направленность личности: у специалиста снижается мотивация решения профессиональных задач, совместной продуктивной деятельности, он становится все более обеспокоен собственным благополучием, своими чувствами и притязаниями.

Таким образом, выдвинутые нами гипотезы подтвердились.

С. 152–155.

https://docplayer.ru/35335795-Zhiznestoykost-kak-harakteristika-smyslozhiznennoy-strategii-lichnosti-kartavshchikova-elena-vitalevna.html (дата обращения: 04.09.2020).

С. 212–217.

С. 102–121.

Список литературы Синдром эмоционального выгорания, жизнестойкость и смысложизненные ориентации работников сферы здравоохранения

- Боева А.В., Руженков В.А., Москвитина У.С. Синдром эмоционального выгорания у врачей-психиатров // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Медицина. Фармация. 2013. № 11. С. 6-12.

- Карамова Л.М., Красовский В.О., Масягутова Л.М., Хафизова А.С. Здоровье медицинских сотрудников пенсионного возраста, работающих на станции скорой медицинской помощи // Пермский медицинский журнал. 2016. № 6. С. 78-82.

- Руженская Е.В. Эмоциональное выгорание медицинского персонала, работающего в психиатрии // Вестник КРСУ. 2017. № 7. С. 152-155.

- Стецишин Р.И. Личностно-психологические ресурсы жизнестойкости: на примере личности врача-клинициста: дис. ... канд. психол. наук. Краснодар, 2008. 189 с.

- Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности: моногр. М.: МПГУ, 2012. 152 с.

- Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эман-сипированности от «внешнего» и «внутреннего» // Психологический журнал. 1995. № 2. С. 15-25.

- Картавщикова Е.В. Жизнестойкость как характеристика смыс-ложизненной стратегии личности. URL: https://docplayer.ru/35335795-Zhiznestoykost-kak-harakteristika-smyslozhiznennoy-strategii-lichnosti-kartavshchikova-elena-vitalevna.html (дата обращения: 04.09.2020).

- Бойко В.В. Психоэнергетика. СПб.: Питер, 2008. 416 с.

- Климов Е.А. Общечеловеческие ценности глазами психолога профессиоведа // Психологический журнал. 1993. № 4. С. 130136.

- СеменовД.С. Взаимосвязь удовлетворенности трудом и смысло-жизненных ориентаций у врачей и среднего медицинского персонала // Педагогическое образование в России. 2014. № 9. С. 212-217.

- Казанцева Д.Б. Особенности развития и профессионального становления личности врача // Известия высших учебных заведений. 2009. № 1. С. 79-88.

- Котухов А.Н., Моисеев А.А. Профессиональная направленность: сущность и структура // Молодой ученый. 2017. № 12. С. 182190.

- Акчунов Т.И. Преодоление профессионального выгорания посредством развития жизнестойкости медицинского персонала // Весенние психолого-педагогические чтения: материалы межрегиональной научно-практ. конф. (19 апреля 2017 г., г. Астрахань). Астрахань: ФГБОУ ВПО АГУ, 2017. С. 190-193.

- Новиков А.Ю., Виничук Н.В., Голуб И.Е. Личностные характеристики врача анестезиолога-реаниматолога при разных вариантах поведения в потенциально опасной ситуации // Анестезиология и реаниматология. 2018. № 6. С. 53-60.

- Фомина Н.В., Федосеева Т.Е. Исследование показателей жизнестойкости в аспекте личности профессионала // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25947 (дата обращения: 04.09.2020).

- Гафарова Н.В. Роль личностных особенностей в профессиональной и социальной дезадаптации: на примере медицинских работников: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2012. 24 с.

- Петри А.Н. Особенности эмоционального выгорания медицинских работников // Акмеология. 2017. № 1. С. 128-133.

- Икорский А.А. Особенности эмоционального выгорания у специалистов, работающих с умирающими больными // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. 2015. № 1(36). С. 102-121.