Синдромы холестаза и цитолиза в практике врача-терапевта

Автор: Леушина Е.А., Дудин В.В., Мельков Е.М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5-5 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы холестаза и синдрома цитолиза в печеночной патологии определяется сложностями диагностики, идентификации первичного механизма развития заболевания и выбора оптимальной стратегии лечения. В исследовании представлены анализы пациентов с различными заболеваниями печени, такими как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), синдром Жильбера, вирусный гепатит В и билиарный сладж желчного пузыря (ЖКБ). Исследование направлено на изучение биохимических показателей у указанных групп пациентов, с целью выявления особенностей холестаза и синдрома цитолиза в контексте различных печеночных заболеваний.

Холестаз, желчь, гепатоцит, гепатиты, синдром жильбера, метаболические расстройства, желчные протоки

Короткий адрес: https://sciup.org/170205306

IDR: 170205306 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-5-22-26

Текст научной статьи Синдромы холестаза и цитолиза в практике врача-терапевта

Холестаз - это клинико-лабораторный синдром, уменьшение поступления в двенадцатиперстную кишку желчи вследствие нарушения ее образования, экскреции и/или выведения. При холестазе наблюдаются уменьшение канальцевого тока желчи, печеночной экскреции воды и/или органических анионов (билирубина, желчных кислот), накопление желчи в гепатоцитах и желчевыводящих путях, задержка компонентов желчи в крови (желчных кислот, липидов, билирубина). В свою очередь длительно сохраняющийся холестаз (в течение нескольких месяцев или лет) может приводить к развитию билиарного цирроза [1, 2].

В последние годы особое внимание уделяется изучению роли генетических факторов в патогенезе холестаза. Исследования показали, что в его основе лежат нарушения синтеза, секреции или оттока желчи [1, 3].

Также есть данные, что в патогенезе холестаза важную роль играет нарушение функций базолатеральной и каналикуляр-ной мембран гепатоцита. В основе этого явления могут лежать нарушения гепатобилиарного транспорта, обусловленные мутацией генов белков-транспортеров и приобретенные дисфункции транспортных систем, обуславливающие нарушение ка- наликулярной или холангиоцеллюлярной секреций [3].

В развитии холестаза огромная роль принадлежит детергентному действию желчных кислот, накопление которых приводит к повреждению клеточных мембран, накоплению цитозольного кальция, активации внутриклеточных гидролаз и некрозу гепатоцитов. Желчные кислоты ингибируют регенерацию гепатоцитов, активизируют фиброгенез, индуцируют экспрессию антигенов III класса главного комплекса гистосовместимости, предрасполагая к развитию аутоиммунных повреждений. Кроме того, они способствуют накоплению свободных радикалов, которые в свою очередь запускают активацию каспаз, что в конечном итоге ведет к апоптозу клеток билиарного эпителия [1, 3].

Синдром цитолиза представляет собой клинико-лабораторный синдром, характеризующийся повышением уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), как неспецифической реакцией клеток печени на действие повреждающих факторов, и проявляется на клеточном уровне разрушением гепатоцитов. Сущность процесса цитолиза заключается в разрушении клеточной мембраны гепатоцита, причем повреждающие факто- ры в зависимости от этиологии заболевания могут быть различными [4, 5].

Материалы и методы. В исследование включено 40 мужчин, все работники железнодорожного транспорта, которые находились на лечении в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров» по поводу синдрома холестаза, цитолиза. Средний возраст больных составил 41,3±7,8 года. Пациентам проводился биохимический анализ крови на общий билирубин, общий холестерин, аспартатаминотрансферазу, аланинаминотрансферазу, гамма-глютамилтранспептидазу (ГГТП), щелочную фосфатазу (ЩФ). Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft Office Excel.

Результаты исследования.

Исследование состоит из анализа пациентов различных возрастных категорий с заболеваниями печени и желчного пузыря: 28 пациентов (70%) с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), сред- ний возраст которых составил 43,3±7,2 лет; 6 пациентов (15%) с синдромом Жильбера со средним возрастом 27,2±2,1 лет; 1 пациент (2,5%) с вирусным гепатитом В – 39 лет; 5 пациентов (12,5%) с билиарным сладжом желчного пузыря (ЖКБ), средний возраст группы составил 47,2±7,3 лет.

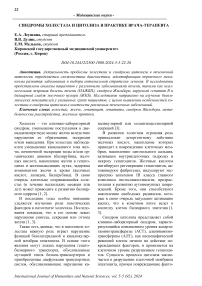

В ходе исследования изучали показатели крови на общий билирубин, среднее значение которого у пациентов с НАЖБП составило 20,9±2,7; с синдромом Жильбера 29,8±3,9; с вирусным гепатитом B 21,5; с ЖКБ (билиарный сладж) 24,9±4,2 (рис. 1). Таким образом, показатель общего билирубина преобладал у пациентов с синдромом Жильбера, что связано с патологией фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы, проявляющейся гипербилирубинемией (желтуха) [6], а также при ЖКБ, что связано с нарушением секреции желчи в кишечник.

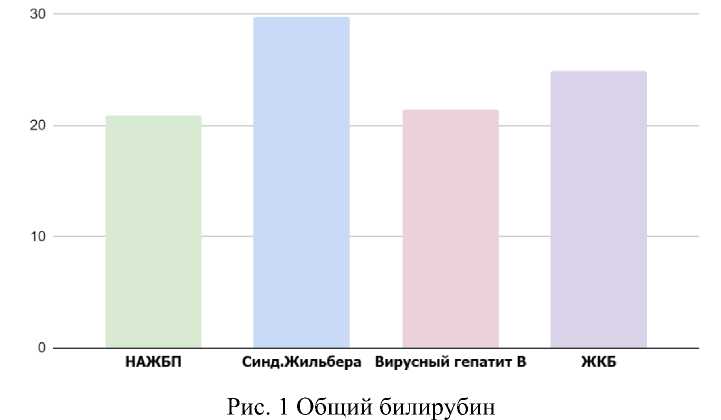

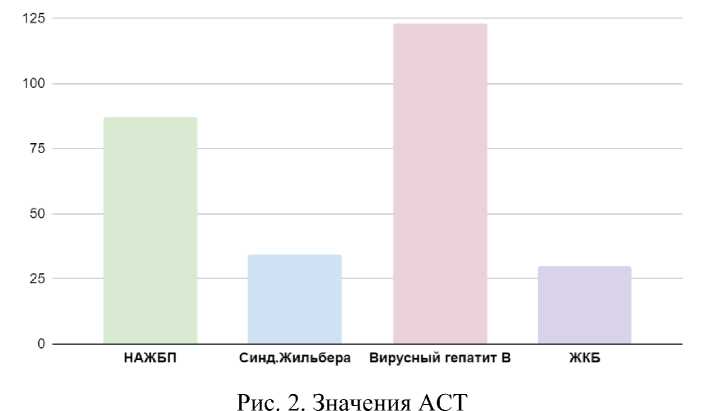

Средняя величина АСТ у пациентов с НАЖБП составила 87±60,7; с синдромом Жильбера 34,3±18,9; с вирусным гепатитом B 123; с ЖКБ (билиарный сладж) 30±22,2 (рис. 2). Значение АЛТ у пациентов с НАЖБП составило 89,1±50,8; с син- дромом Жильбера 26,8±14,9; с вирусным гепатитом B 30; с ЖКБ (билиарный сладж) 28,2±16,3 (рис. 3). Значения АСТ и АЛТ связаны с синдромом цитолиза, который оказался наиболее выраженным у пациентов с НАЖБП и вирусным гепатитом В.

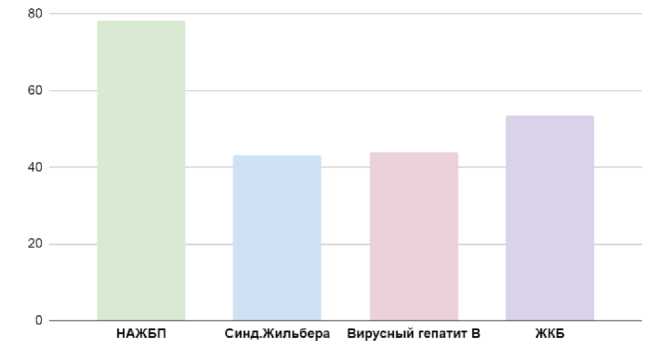

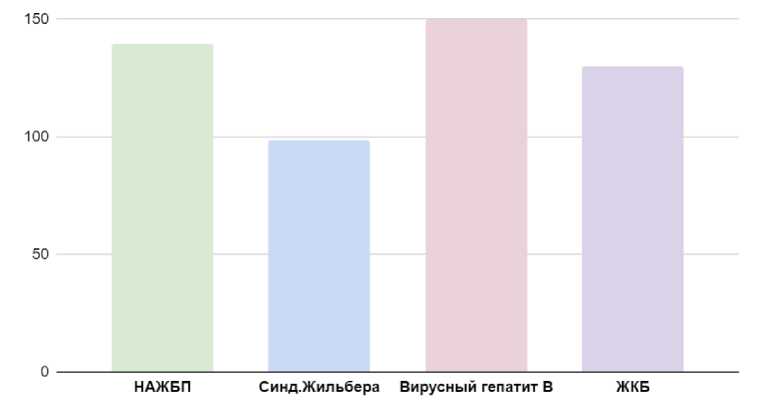

Показатель ГГТП у пациентов с НАЖБП составило 78,2±31,9; с синдромом Жильбера 43±11,6; с вирусным гепатитом B 44; с ЖКБ (билиарный сладж), 53,6±6,5 (рис. 4). Среднее значение ЩФ у пациентов с НАЖБП составило 139,6±32,3; с синдромом Жильбера 98,8±25,5; с вирус- ным гепатитом B 150; с ЖКБ (билиарный сладж) 130±31,6 (рис. 5). Синдром холестаза преобладает во всех случаях, но больше прослеживается при НАЖБП и ЖКБ. Основным маркером холестаза у обследованных являлся повышенный уровень ЩФ [7].

Рис. 4. ГГТП

Рис. 5. Щелочная фосфатаза

Величина общего холестерина у пациентов с НАЖБП составила 5,8±0,8; с синдромом Жильбера 5,4±1; с вирусным гепатитом B 5,1; с ЖКБ (билиарный сладж)

5,86±0,7 (рис. 6). Наиболее низкое значение холестерина характерно для вирусного гепатита B, так как происходит нарушение липидной функции печени (рис. 6).

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что у пациентов с заболеваниями печени наблюдаются различные изменения в биохимических показателях крови. Общий билирубин преобладал у пациентов с синдромом Жильбера, а также при ЖКБ; синдромом цитолиза оказался наиболее выраженным у пациентов с НАЖБП и вирусным гепатитом В; синдром холестаза преобладает во всех случаях, но больше прослеживается при НАЖБП и ЖКБ; наиболее низкое значение холестерина зафиксировано у пациента с вирусным гепатитом B.

Список литературы Синдромы холестаза и цитолиза в практике врача-терапевта

- Калимуллина Д.Х., Идиятуллина Э.Т., Бакиров А.Б., Гусманова Г.Т. Синдром внутрипеченочного холестаза: клинико-генетические аспекты // Медицинский вестник Башкортостана. - 2014. - Т. 9. № 4. - С. 82-88. EDN: SZNWMT

- Fisher, V.J. Predictive value of anti-mitochondrial antibodies for development of cholestasis and primary billary cirrhosis / V.J. Fisher, W.A. Sewell, S. Holding // Gastroenterol. - 2013. - Vol. 144. - Р. 966.

- Genetic defects in bile acid conjugation cause fat-soluble vitamin deficiency / Setchell, K. [et al.] // Gastroenterol. - 2013. - Vol. 144. - Р. 945-955.

- Вялов, С. С. Поражение печени и сопутствующая патология: рациональная комбинация гепатопротекторов / С.С. Вялов // РМЖ. - 2013. - Т. 21, № 31. - С. 1621-1626. EDN: RTYJJV

- Камышников, В.С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени / В.С. Камышников // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. - 2016. - Т. 5, № 1. - С. 150-163. EDN: VOMOQR

- Шамов, И.А. Синдром Жильбера / И.А. Шамов // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. - 2015. - № 2(15). - С. 71-74. EDN: UIHTQJ

- Шиповская А.А., Дуданова О.П. Внутрипеченочный холестаз при неалкогольной жировой болезни печени // Терапевтический архив. - 2018. - №2. - С. 69-74. EDN: YTJQTZ