Синергетический и эвтагогический подходы, коннективизм и гуманистическая психология в современном послевузовском образовании и развитии личности

Автор: Мынбаева Айгерим Казыевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье актуализируется проблема разработки современных основ педагогики и психологии послевузовского образования, направленных на развитие личности в течение жизни. Рассмотрены положения синергетики и эвтагогики, коннективизма и гуманистической психологии, включенные в образовательный курс «Синергетика и эвтагогика для саморазвития личности». Представлены подходы к обучению, включающие теорию и практические инструменты саморазвития личности: коучинговые технологии, сторителлинг, проективные методы.

Синергетика, эвтагогика, коннектизм, духовно-нравственное развитие личности, образование в течение жизни, андрагогика

Короткий адрес: https://sciup.org/148324888

IDR: 148324888 | УДК: 378+159.95 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.07.P.020

Текст научной статьи Синергетический и эвтагогический подходы, коннективизм и гуманистическая психология в современном послевузовском образовании и развитии личности

когнитивно-профессиональную подготовку специалиста с развитием личностных качеств, ценностносмысловым развитием личности.

Синергетический подход. Синергетика – это наука о самоорганизующихся системах, которая появилась в физике в 70-е годы ХХ века, и в настоящее время стала «методологией постнеклассической философии науки» [9]. Рассмотрим синергетический подход в приложении к проблемам психологии и педагогики. О синергетической парадигме профессионального развития и карьерного роста рассуждает В.А. Толочек в работе по психологии труда. Поскольку профессиональная карьера человека связана как «процесс с постоянным взаимодействием со социальной средой (окружением)», то «результаты отдельных актов могут быть только вероятностными, где в монотонной динамике появляются точки бифуркации (критические моменты развития системы, ситуации неустойчивости си- стемы, в которых слабое внешнее воздействие на систему может радикально изменить путь ее развития, когда сходным состояниям системы могут отвечать совершенно различные пути дальнейшего развития) с равновероятностными аттракторами» [11].

В.А. Толочек описывает пять типов карьеры человека в синергетической парадигме, называя пятый тип «мультивариантная карьера». Исследователь задает рабочие понятия развития человека, используя понятийный аппарат синергетики. Под самоорганизацией подразумеваются процессы профессионального самоопределения, выбора профессии, становления профессионального субъекта и др. Под параметрами порядка – социальные позиции, социальные роли, профессиональная квалификация; под аттракторами – интервалы между резкими и (или) качественными изменениями социальной и профессиональной позиции субъекта; под точками бифуркации – кризисы; под квантовыми эффектами – этапы, периодизация в развитии и карьере; под фракталами – стили жизни, ценности, смысловые реальности, которыми руководствуется субъект и которые управляют им как в отдельных актах его деятельности и поведения, так и в целом – в масштабе всей жизни [11, с. 342–343]. Автор подчеркивает, что в XXI веке возрастает роль «случайных обстоятельств» в траектории и динамике жизненного пути человека, наблюдается снижение меры социальных санкций за неуспех, расширение возможности обучения и переобучения, увеличение продолжительности жизни, продолжительности карьеры и др.

Синергетический подход в психологии связан не только с проблемами профессионального роста личности, но и с изменениями психики и когнитивной деятельности человека. И. Ершова-Бабеко говорит о постнеклассическом пони- мании психики как открытой самоорганизующейся системы/среды. «Употребление двойного термина система/среда подразумевает исходную средовость психики у человека при рождении. В процессе взросления человек формирует внутри себя то, что приобретает структуру, системное качество. Психические среды движут вну-трипсихические (внутриличност-ные) информационные, ценностные, духовные события-факторы и события-флуктуации…» [3].

Понимание «средовости/систем-ности психики», как части когнитивного процесса человека, можно ассоциировать с теорией интеллекта Кеттела. Понимание текучести среды и кристаллизованности системы перекликается, на наш взгляд, с пониманием текучего (жидкого) и кристаллизованного интеллекта Р. Кет-тела. Текучий интеллект – это способности, используемые человеком для научения по-новому (дивергент-но); он характеризует биологические возможности нервной системы. Текучий интеллект связан с инновационным и креативным мышлением. «Кристализованный интеллект – способности, опирающиеся на накопленные знания и опыт, результат образования и культурных влияний» [2; 5]. На развитии когнитивного интеллекта человека, профессиональной компетенции в настоящее время больше концентрируется теория профессионального образования, однако также актуальны в жизни вопросы ценностно-смыслового развития личности, которые отдельным блоком теорий будут представлены ниже в концепциях гуманистической психологии.

И. Ершова-Бабеко также указывает на диады, которые важны в самоорганизации, психологии, психосинергетике: «информация – смысл, энергия – эмоции, вещество – обмен, время – пространство» [3]. Диады очень ярко иллюстрируют современные переходы в образовательных традициях. Диада «информация – смысл»: происходит смещение представлений о значимости изучения студентами мно- жества информации и выстраивания системы знаний к пониманию «учения как постижения смысла».

Диада «энергия – эмоции» акцентирует внимание на энергетическом подходе в психологии и педагогике и теориях эмоций и развития личности. В учебниках по социальной психологии (Л. Почебут, И. Мей-жес) психоаналитические теории З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга объединяют в « энергетический подход » [8, с. 41]. В поздних работах З. Фрейда «Ид» понимается как накопитель психической энергии – подсознательного, предсознательного, бессознательного. У А. Адлера говорится об энергии творчества. У К. Юнга «архетипы – это универсальные мыслительные формы, содержащие значительный эмоциональный компонент… Люди на протяжении истории подвергались воздействию многочисленных сил природы – землетрясений, оледенений, ливней, наводнений, ураганов, молний, лесных пожаров. Из этих переживаний возник архетип энергии , предрасположенность ощущать, создавать и контролировать ее. Этот архетип управляет людьми, мотивируя их на открытие новых видов энергии» [8, с. 80]. Условно также можно сказать, что энергия у человека передается через его позитивные и негативные эмоции, творчество, деятельность, общение.

Эвтагогический подход и коннекти-визм. Эвтагогика понимается как теория «самоопределяющегося обучения» (self-determined learning), или «сетецентрическая теория», где ресурсы обучения учащийся самостоятельно берет из интернета [13]. В эвтагогике отмечается, что у человека есть свои «ментальные карты и управляющие переменные» [14] обучения. Важность рефлексивных компонентов и наблюдения за своими стратегиями решения подчеркивается «теорией двойной петли обучения»: первая петля – тради-цинная схема обучения «действие – сравнение с эталоном – результат», вторая петля – наблюдение за «первой петлей», возможное изменение целей, подходов и стратегий тради- ционного решения для улучшения процесса и результатов.

Л. Блашке связывает эвтагоги-ку с коннективистким подходом, в котором придается значение погружению людей в поток знаний, создаваемый сетями, агрегированными системами людей и технологий. Принципы коннективисткого подхода, сформулированные Дж. Сименсом, основываются на: разнообразии знаний в мире и сети, «ключевом навыке обучения – способности видения связей между областями, идеями, концепциями», «отождествлении обучения и принятия решений» и др. [17]. В кон-нективизме актуальна «акторно-сетевая теория» [15], согласно которой сеть и электронные ресурсы становятся активными инициаторами и средами процесса обучения. То есть, если раньше мел и доска без учителя были пассивными дидактическими средствами, то в современном обучении сети, цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР) через «эффект аффорданс» [15] привлекают внимание человека, и могут полностью автономно провести определенный цикл учебной деятельности (без необходимости присутствия в текущий момент педагога). Понятно, что педагог, создавая ресурс, вкладывает в ЦОР свой интеллект, энергию, креативность, идеи.

Развитие искусственного интеллекта создает возможность разработки новых обучающих систем также без присутствия в момент обучения учителя (разделение ролей педагог-разработчик и педагог-пользователь). Появилось направление «Телеграмм-педагоги-ка», отражающая трансформацию и встраивание социальных сетей в электронное обучение, «ризома-тическое обучение и мышление».

Другой пример – жизнь ученика в виртуальном мире в рамках геймификации. В виртуальных играх школьников и студентов привлекает возможность пробовать разные роли героев и маски (которые в реальной жизни фактически невозможны), проходить через

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭВТАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ, КОННЕКТИВИЗМ И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ уровни жизни (иметь несколько резервных жизней), заново и заново пытаться выиграть в той или иной красочной игре. Приведем пример из личного педагогического опыта: студент Е., описывая виртуальную жизнь, признался, что 33 раза играл в одну игру за сутки, чтобы пройти все уровни. Часто в таких играх анонимно принимают участие люди из разных стран, городов, точек мира (что также притягивает учеников). И уже сейчас школьники понимают, что у них «в кармане спрятана «кнопка», которая по одному клику может их перенести как портал в другой мир» [8, с. 30]. Условно, можно сказать что энергия пользователей аккумулируется в глобальной сети.

Таким образом, коннективизм развивает эвтагогику и создает новые условия для саморазвития людей в течение всей жизни. Сетевое взаимодействие расширяет возможности человека.

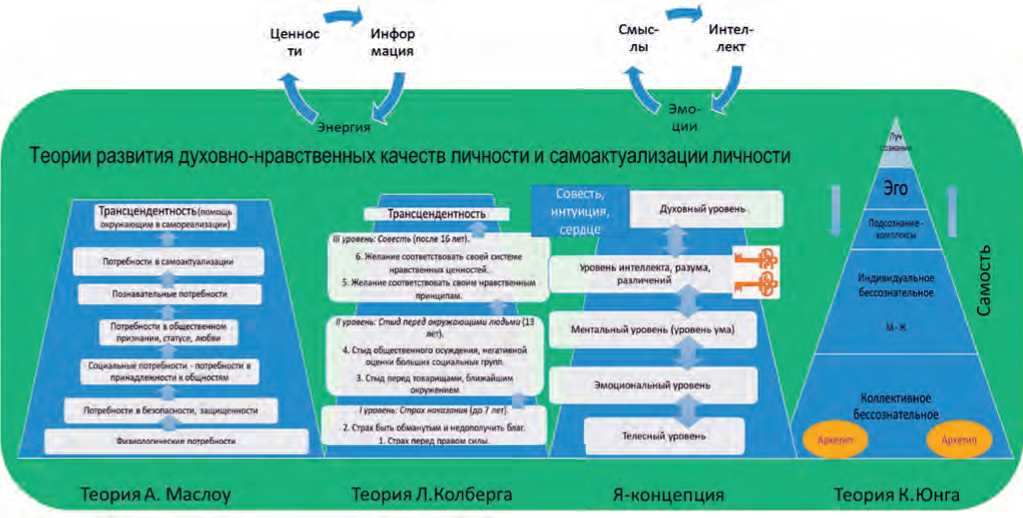

Гуманистическая психология и нравственное развитие. Глубже, за цифровизацией и информатизацией общества находятся вопросы нравственного развития и самоактуализации личности. Мы систематизировали в одну карту важные, на наш взгляд, психологические теории, раскрывающие (объясняющие) законы развития личности в течение жизни. На Рисунке представлены схемы к теориям А. Маслоу – пирамида потребностей, Л. Кольбер-га – нравственного развития и развития Я-духовного Г. Омаровой, об актуализации самости К. Юнга. Поскольку теории достаточно известны в психологии, подробно не будем на них останавливаться в данной статье. Анализ представленной на Рисунке схемы-карты показывает выход теорий А. Маслоу и Л. Колберга на трансцендентность, способствование духовному развитию личности. Данные ученые в своих поздних работах говорили не только о самоактуализации личности, но и помощи окружающим людям в самореализации и саморазвитии, позитивном служении другим людям и обществу.

Г.А. Омарова выделяет в Я-кон цеп-ции человека «телесное, эмоциональное, умственное, интеллектуальное и духовное Я» [1; 6], которые следует развивать в гармонии. Различие умственного и интеллектуального Я можно описать как «умение накапливать знания» и как «умение анализировать, сравнивать, обобщать знания и информацию». Выход на духовное развитие связан с выявлением ценностей в жизни, разных жизненных ситуациях, действиях, мыслях и поступках. Причем осуществлять размышление с точки зрения анализа ценностей человеку гораздо сложнее, чем анализировать объективные знания, информацию и др. Ключи поворачиваются от интеллектуального развития к нравственному, духовному развитию тогда, когда человек делает выбор, ориентируясь на общечеловеческие ценности, на ценности самопознания – Истины, Любви, Праведного поведения и др.

Теория К. Юнга актуализирует поиск потенциала развития личности посредством использования проективных методик, сторителлинга. В то же время, достижение самости также связано с общечеловеческими ценностями для социума в целом.

Отдельно остановимся на теории логотерапии В. Франкла и теории смысла Д.А. Леонтьева. Концепцию В. Франкла называют учением о стремлении к смыслу, о смысле жизни и свободе воли, логотерапии. «Человек свободен по отношению к своим потребностям, может «выйти за пределы самого себя» в поисках смысла жизни благодаря воле»; «быть человеком – значит быть направленным на нечто иное, чем он сам, быть открытым миру смыслов (Ло-

Рисунок. Теории духовно-нравственного развития и самоактуализации личности

госу)» [10]. Воля к смыслу – начало начал в поведении; при утрате смысла – возникают неврозы; благодаря постижению смыслов человек развивается. По В. Франклу, есть «три пути поиска смысла: ценности творчества, ценности переживаний, ценности отношений» [10]. Условно, согласно автору, не существует смысла жизни «вообще», существует смысл жизни конкретного человека в данный момент жизни. Смысл жизни меняется от ситуации к ситуации, происходит квантирование смысла. Развитие личности осуществляется через поиск смыслов, их выявление в жизненных ситуациях, учебе, труде, семейной жизни.

В теории Д. Леонтьева категория «смысл» получила более высокий методологический статус, роль центрального понятия в новой неклассической или постмодернисткой психологии. По его мнению, «понятие «смысл» снимает оппозицию аффекта и интеллекта (эмоций и интеллекта)» [4]. Леонтьев вводит понятие «смысловая регуляция жизнедеятельности»; степень ее развитости, удельный вес среди других форм регуляции жизнедеятельности выступают как мера личностной зрелости. На- правленная трансляция смыслов в обучении приводит к их передаче и обмену, диффузии смыслов аудитории и коммуникатора. Взаимопонимание и трансляция смыслов происходят в ситуации межличностной коммуникации посредством общих для партнеров содержательных компонентов транслируемых смыслов. Именно поэтому в обучении активно используются диалогические и проективные методы, создание сторителлингов.

Изложенные современные теории мы обобщили и интегрировали в содержание программы образовательного курса «Синергетика и эвтагогика для саморазвития личности». Цель курса – ознакомление слушателей с синергетическими и эвтагогическими основами обучения для осуществления самообразования и саморазвития личности в течение жизни, формирование умений, необходимых для самообразования и саморазвития. В Таблице представлен тематический план занятий по программе курса.

Курс спроектирован для повышения квалификации педагогов в условиях постдипломного образования, его элементы могут быть использованы в высшем и послевузовском образовании (для Казахстана это маги- стратура и докторантура), по предметам «Педагогика высшей школы» для студентов и магистрантов. На занятиях будут использоваться нарративные методы обучения, сторител-линг, коучинговые техники, проективные методики.

Таким образом, постнеклассическая наука предоставляет новые основы и инструменты для осмысления человеческого развития и образования. Синергетика и эвтагогика, гуманистическая психология и педагогика составляют структурированный фундамент современной теории образования общества знаний. Для обсуждения в статье представлена интегрированная концепция теории образования и саморазвития личности. Описанные теории также привносят новые педагогические инструменты, расширяющие возможности перехода от традиционного обучения как приобретения знаний к выявлению ценностей жизни и постижению смыслов.

Рассмотренные в статье положения теорий нашли отражение в образовательном курсе, который поможет педагогам в обновлении мышления и развитии компетенций, стимулировании студентов и школьников к самообразованию.

Таблица

Тематика занятий по программе курса «Синергетика и эвтагогике для саморазвития личности»

|

№ |

Тематика занятия, краткое содержание |

Кол-во часов |

|

1 |

Занятие 1. Синергетический подход в образовании и эвтагогика Синергетический подход в психологии труда и обучения. Методология синергетического и эвтагогического подходов в сравнении. Психосинергетика для саморазвития личности. Эвтагогика как теория самообразования |

2 |

|

2 |

Занятие 2. Принципы эвтагогики как теории самообразования Преемственность теорий образования в современную эпоху. Теории цифрового образования, коннективизм, акторно-сетевая теория, эффект аффорданс. «Образование в течение жизни» и «Образование шириною в жизнь» («Lifelong learning» и «Lifewide Learning»). Принципы эвтагогики. ПАЭ-континуум |

2 |

|

3 |

Занятие 3. Управление информацией и знаниями в самообразовании и саморазвитии Явные и неявные знания. Диффузия знаний и информации, диффузия культуры. Эксплицитные и имплицитные теории интеллекта. Учение как постижение смыслов |

2 |

|

4 |

Занятие 4. Самопознание и позитивное мышление в жизни человека Ключевые идеи нравственного образования. Теории и концепции саморазвития личности. Теория А. Маслоу, теория нравственного развития Л. Колберга, теория самопознания Г. Омаровой, теория К. Юнга, теория В. Франкла. Интеграция аффекта и интеллекта (эмоций и интеллекта) через смыслы и ценности. Саногенное мышление личности. Самооценка мышления и развития: коучинговые инструменты |

2 |

|

5 |

Занятие 5. Смыслы и регуляция эмоций Базовые эмоции. «Горка» эмоций. Эмоциональный интеллект. Копинг-стратегии. Смысл – центральное понятие постмодернисткой психологии. Логотерапия В. Франкла. «Смысловая регуляция жизнедеятельности» Д.А. Леонтьева. Сторителлинг в развитии и образовании как постижение смыслов |

2 |

|

Итого |

10 |

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭВТАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ, КОННЕКТИВИЗМ И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ