Синхронность в сроках половой активности самок и самцов вуалевого песца в условиях звероводческого хозяйства

Автор: Баранов В.А., Халилова Г.Х., Шумилина Н.Н.

Статья в выпуске: 3 т.251, 2022 года.

Бесплатный доступ

Звероводство, как и все отрасли сельского хозяйства, на настоящий момент требует оптимизации непосредственно в отношении подхода к физиологическим циклам зверей. Отрасль относительно молода, доместикация зверей ещё продолжается, и моноцикличность зверей имеет свои определённые нюансы, что приводит к необходимости подстраиваться под условия рынка. В статье представлены результаты проведенных в республике Татарстан (ЗАО «Бирюли») исследований по изучению влияния даты начала и характера эструса на показатели воспроизводства самок песцов. Изучена работа самцов по результатам воспроизводства покрытых ими самок. Получены данные, которые свидетельствуют о том, что лучшие показатели воспроизводства у самок, покрытых самцами в ранние сроки эструса. Знания в отношении физиологии зверей и возможность контролирования сроков эструса самок и половой активности самцов, могут помочь посмотреть на возможности производства, более комплексно.

Звероводство, песец, гон, эструс, воспроизводство

Короткий адрес: https://sciup.org/142235689

IDR: 142235689 | УДК: 591.16: | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_3_251_28

Текст научной статьи Синхронность в сроках половой активности самок и самцов вуалевого песца в условиях звероводческого хозяйства

Звероводство, как и все отрасли сельского хозяйства, на настоящий момент требует оптимизации непосредственно в отношении подхода к физиологическим циклам зверей. Отрасль относительно молода, доместикация зверей ещё продолжается, и моноцикличность зверей имеет свои определённые нюансы, что приводит к необходимости подстраиваться под условия рынка. В статье представлены результаты проведенных в республике Татарстан (ЗАО «Бирюли») исследований по изучению влияния даты начала и характера эструса на показатели воспроизводства самок песцов. Изучена работа самцов по результатам воспроизводства покрытых ими самок. Получены данные, которые свидетельствуют о том, что лучшие показатели воспроизводства у самок, покрытых самцами в ранние сроки эструса. Знания в отношении физиологии зверей и возможности контролировать сроки эструса самок и половой активности самцов, могут помочь посмотреть на возможности производства более комплексно.

В настоящих условиях рынка пушнины, у производителей нет возможности вести производство по пути, который не наращивает интенсивность, не оптимизируется из срока в срок. Так, международная конференция по клеточному пушному звероводству осветила актуальные вопросы, в том числе и выступление Хеннинга Отте Хансена, на тему: «Мировое производство и торговля мехом в 2015-2016 гг.» и одним из вопросов было влияние изменений цен шкурок зверей на производительные обороты хозяйств. Было бы ошибочно полагаться на выводы учёного, если бы эта картина не повторялась вновь и вновь, как после Копенгагенского аукциона 2018 года и взлёта цены, так и после падения спроса в 2016 году и снижения оборотов зверохозяйств в предыдущий год. Поэтому хозяйства, следующие всеобщим тенденциям, остаются в проигрыше, тогда как постоянное получение стабильного количества пушнины хорошего качества, возможно, станет путём к успеху [1, 5].

Оптимизация цикла производства пушнины не останавливается на создании лучших условий и наличия лишь самых здоровых зверей, а также на обеспечении новыми прогрессивными и рациональными типами кормления [8, 9].

Возможность выявления периода наиболее высокой воспроизводительной способности самок, способствует минимизации проведения различных внутрихозяйственных манипуляций работниками зверофермы в период гона, отсюда следует уменьшение трудозатрат. Результаты покрытия самок самцами зависят, как правило, как от активности самца, так и от срока плодотворного покрытия, поскольку есть данные результатов исследований свидетельствующие о помётах с большим количеством щенков к моменту забоя [7, 12, 13, 14]. В свою очередь, селекция по размеру песцов показала хорошие результаты, таким образом, этот признак можно увеличивать не только путем селекции по длине тела, но и сбитости туловища. Однако, на фермах Финляндии, плодовитость самок отрицательно коррелировала с размером щенков к периоду убоя [2, 4, 6, 8, 10]. А также стоит учитывать возраст песцов при содержании в племенном ядре, так как отмечено, что по результатам покрытий самок самцами в возрасте 3-4 лет количество плодотворных спариваний было меньше, чем самцами с возрастом более 4 лет [3, 11].

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на песцовой ферме в ЗАО «Бирюли» Высокогорского района Республики Татарстан, в условиях кафедры мелкого животноводства Московской ГАВМ и Б – МВА имени К.И. Скрябина и кафедры технологии животноводства и зоогигиены Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана.

С целью углубиться в изучаемую проблему 99 самок вуалевого песца были разделены на три группы согласно срокам эструса – с ранним, средним и с поздним сроками проявления признаков течки. В отличие от стандартных примеров определения сроков у самок, а именно: ранний – в случае прихода в гон до 13 марта, средний – срок прихода в гон до 31 марта, поздний – не дальше 10 апреля, с целью облегчения подсчёта были взяты иные временные рамки, отличающиеся от стандарта на несколько дней. Такой вариант расчёта позволяет смотреть в будущее и размышлять о сдвиге сроков на более ранние, для удобства проведения гона, а также, отмечая экономическую выгоду, от более старших по возрасту зверей к моменту забоя, по причине раннего срока рождения.

Характер эструса у песцов был учтен у 56 особей. У самок первого поколения эструс учитывали на дату первого спаривания второго сезона размножения, тогда как у самок второго и третьего поколения дата первого спаривания второго сезона размножения соответствовала срокам их матерей. Эструс стабильный, в случае, если со второго сезона размножения самка приходит в гон в те же сроки с максимальным отклонением в ±10 дней. Эструс начинают определять со второго сезона, по причине стабилизации сроков гона лишь во второй сезон, в первые же сроки могут быть более ранние или поздние, то есть сроки могут быть изменены. Статичный эструс – при отклонении сроков гона со второго сезона размножения в разрыве ±15 дней, а динамичный при отклонении последующих сроков гона на ±30 дней.

Самцы (37 гол.) изучались в соответствии с данными, представленными в племенных картах, для анализа были взяты результаты гона и щенения самок, покрытых каждым из них в течение гона, причем дата покрытия фиксирована в карточках.

Статистическую обработку исследуемого материала проводили на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Office.

Результат исследований. По воспроизводительным качествам самки вуалевого песца были распределены по трём группам; самки со средним сроком прихода в гон представляют большинство (37 гол.), с немного увеличенным периодом беременности (51,75±0,06), по сравнению с самками с ранними сроками начала гона (50,58±0,2), но при этом большим количеством мёртвых щенков, при увеличенном количестве покрытий в сравнении с двумя другими группами. Хотелось бы уточнить, что период прихода в гон с 20 марта по 4 апреля хоть и даёт достаточно хорошие результаты по продуктивности самок, но в эти сроки покрывать самок не желательно, так как эти щенки не вырастут к срокам забоя также, как те щенки, что рождены раньше, а, как известно, убой происходит при полной зрелости волосяного покрова, медлить и ждать роста щенков нет возможности. Исходя из этого, хозяйство теряет в результатах зачета по качеству.

Таблица 1 – Воспроизводительные качества самок вуалевого песца, в зависимости от сроков гона

|

Показатель |

Ед. изм. |

Группа зверей по датам гона |

|||

|

16.02.-3.03. |

4.03.-19.03. |

20.03.-4.04. |

|||

|

Поголовье самок в родительском стаде |

n |

31 |

37 |

6 |

|

|

Продолжительность беременности |

дни |

50,58±0,2** |

51,75±0,06 |

52,00±0,35 |

|

|

Родилось щенков |

живых |

гол. |

13,20±0,10 |

12,50±0,07 |

13,70±0,32 |

|

мертвых |

гол. |

0,80±0,02 |

1,46±0,05 |

0,83±0,15 |

|

|

всего |

гол. |

14,00±0,08 |

14,05±0,05 |

14,50±0,33 |

|

|

Количество покрытий |

3,32±0,02 |

3,54±0,02 |

3,50±0,17 |

||

** Р>0,99

Таблица 2 – Воспроизводительные качества самок вуалевого песца, в зависимости от характера эструса

|

Показатель |

Ед. изм |

Характер эструса |

|||

|

стабильный |

статичный |

динамичный |

|||

|

Поголовье самок в родительском стаде |

n |

6 |

7 |

46 |

|

|

Продолжительность беременности |

дни |

47,6±3,3 |

51,8±1,0 |

51,6±0,6 |

|

|

Родилось щенков |

живых |

гол. |

14,5±1,62 |

13,28±1,12 |

12,83±0,32 |

|

мертвых |

гол. |

2,3±0,4 |

1,5±0,33 |

1,92±0,36 |

|

|

всего |

гол. |

15,66±1,12 |

14,14±1,14 |

14,09±0,29 |

|

|

Количество покрытий |

3,3±0,2 |

3,3±0,3 |

3,5±0,1 |

||

В таблице 2 приводятся данные большого разрыва по срокам гона из года в год, а именно ±30 дней у 46 самок, хотя показатели их воспроизводства весьма достойны (кроме малозначительного увеличения количеств покрытий, а именно 3,5±0,1, по сравнению с 3,3±0,2 у самок со стабильным эструсом), но как было описано выше, щенки не достигнут максимального роста к моменту убоя, так как от года к году самка может прийти в гон в разные сроки с колебанием в месяц. А разрывы в сроках гона не только ухудшают показатели производства, но и затрудняют работу с самками, а именно, выявление начала охоты, и продлевает сроки гона, так как колебание прихода самок в гон существенно велико по срокам.

Анализ классификации воспроизводительных способностей самок песцов в зависимости от срока и характера эструса, наглядно показывает, что у щенков самок с динамичным характером эструса, вне зависимости от сроков, имеется высокий процент смертности щенков (ранний – 9,72, средний – 7,94), хоть генеральная совокупность исчисляется из большого количества самок. В то же время самок со стабильным и статичным эструсом гораздо меньше, но их результаты перекликаются, однако недостаточное количество данных не позволяет говорить о выявлении закономерности в воспроизводственных показателях между самками разных эструсов и одинакового периода гона и наоборот. Но данные таблицы 3 дают возможность предположить, что высокий процент смертности может быть связан со снижением активности самцов, по причине увеличения светового дня, так как именно солнце сигнализирует о смене времён года, что и является одной из причин завершения гона у моноэстричных хищников.

В отношении самцов провести анализ, основанный на изучении родословной при помощи карточек, явилось невозможным, по причине отсутствия данных об их родителях. Поэтому нами были взяты данные действующих самцов и результаты за последний гон.

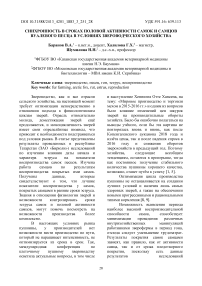

Определяя периоды наибольшей активности самцов, были соотнесены даты совершения покрытий самцами в стаде с результатами щенения, а именно с количеством полученных от них щенков. Используя в работе данные о сроках наибольшей активности самцов (Рисунок 1) возможно максимально исключить прохолостение самок по вине низкой потентности самцов.

Таблица 3 – Воспроизводительные способности самок песцов в зависимости от срока и характера эструса

|

Характер эструса |

n |

>Я я я Я о О я я о ^ |

>я я н о я о я я о ^ |

я я Я ч Я о Я я ю |

я я н о н я С |

X я . Я я * 2 Я й н о о и Я Я о |

я я Я Н о Е X О Я й я |

я о Н о о о И |

X |

|

Стабильный ранний |

5 |

14 |

3,4±0,27 |

47,0±0,44 |

5,0±0,01 |

70 |

7 |

77 |

9,09 |

|

Стабильный средний |

1 |

2 |

3,0±0,36 |

51,0±1,00 |

8,5±0,01 |

17 |

0 |

17 |

0 |

|

Статичный ранний |

6 |

15 |

3,3±0,36 |

51,3±1,00 |

5,3±0,01 |

79 |

6 |

85 |

7,06 |

|

Статичный средний |

1 |

2 |

3,0±0,36 |

55,0±1,00 |

7,0±0,01 |

14 |

0 |

14 |

0 |

|

Динамичный ранний |

24 |

57 |

3,3±0,17 |

51,0±1,15 |

5,2±0,01 |

297 |

32 |

329 |

9,72 |

|

Динамичный средний |

19 |

41 |

3,2±0,16 |

52,3±0,44 |

6,2±0,01 |

255 |

22 |

277 |

7,94 |

|

Всего |

56 |

131 |

3,6±0,09 |

51,2±0,62 |

5,6±0,01 |

732 |

67 |

799 |

8,38 |

Рисунок 1 – Активность самцов в период гона

Так, мы видим, что покрытия с рождением наибольшего количества шенков (108 гол.) в помете приходятся на самок с ранними сроками прихода в гон (4.03. - 19.03.) и идёт на сильный спад в срок после 4.04. Это дает нам возможность судить о потентности самцов (через призму сроков гона самок), а именно мы видим, что самцы лучше кроют самок с ранним эструсом. Исходя из этого, в стаде необходимы самки, которые имеют статичный и стабильный характер эструса, то есть приходят в охоту с разницей в ±10

или ±15 дней от первого спаривания второго сезона размножения.

Кроме того, нами было рассчитано корреляционное отношение между датой покрытия самки и количеством рождённых щенков, которое составило 0,11, что свидетельствует о наличие слабой зависимости, но она есть.

Все выше приведённые данные взяты в совокупности за два исследуемых года, так как по каждому году имеется отчётность в виде результатов гона и щенения.

Таблица 4 – Результаты гона и щенения песца по ЗАО «Бирюли» в первый год исследования

|

Показатель |

Ед. изм. |

Молодые |

Взрослые |

Итого |

|

|

Пущено в гон |

гол. |

58 |

148 |

206 |

|

|

Прохолостело |

гол. |

5 |

1 |

6 |

|

|

% |

8,6 |

0,7 |

2,9 |

||

|

пропустовало |

гол. |

5 |

3 |

8 |

|

|

% |

8,6 |

2,0 |

3,9 |

||

|

НБР, аборт |

гол. |

5 |

5 |

10 |

|

|

% |

8,6 |

3,4 |

4,8 |

||

|

Пало самок до щенения |

гол. |

- |

- |

- |

|

|

% |

- |

- |

- |

||

|

Всего самок, не давших приплода |

гол. |

15 |

9 |

24 |

|

|

% |

25,8 |

6,08 |

11,6 |

||

|

Благополучно ощенилось |

гол. |

43 |

139 |

182 |

|

|

% |

74,1 |

93,9 |

88,3 |

||

|

У благополучно ощенившихся самок |

родилось щенков всего в т.ч. живых мертвых |

гол. гол. гол. |

546 516 30 |

1656 1605 51 |

2202 2121 81 |

|

плодовитость |

гол. |

12,7 |

11,9 |

12,09 |

|

|

количество мертвых |

гол. |

30 |

51 |

81 |

|

|

% |

5,81 |

3,17 |

3,81 |

||

|

пало щенков до регистрации |

гол. |

36 |

276 |

312 |

|

|

% |

7,0 |

17,2 |

14,7 |

||

|

Зарегистрировано |

всего щенков |

гол. |

480 |

1329 |

1809 |

|

на благополучно щенившуюся самку |

гол. |

11,1 |

9,56 |

9,93 |

|

|

на основную самку |

гол. |

8,27 |

8,97 |

8,78 |

|

Таблица 5 – Результаты гона и щенения песца по ЗАО «Бирюли» за второй год исследования

|

Показатель |

Ед.изм. |

Молодые |

Взрослые |

Итого |

|

|

Пущено в гон |

гол. |

79 |

175 |

254 |

|

|

Прохолостело |

гол. |

9 |

5 |

14 |

|

|

% |

11,4 |

0,3 |

5,5 |

||

|

пропустовало |

гол. |

7 |

7 |

14 |

|

|

% |

8,9 |

4 |

5,5 |

||

|

НБР, аборт |

гол. |

11 |

9 |

20 |

|

|

% |

13,9 |

5,1 |

7,8 |

||

|

Пало самок до щенения |

гол. |

- |

- |

- |

|

|

% |

- |

- |

- |

||

|

Всего самок, не давших приплод |

гол. |

27 |

21 |

48 |

|

|

% |

34,2 |

12 |

18,9 |

||

|

Благополучно ощенилось |

гол. |

52 |

154 |

206 |

|

|

% |

65,8 |

88 |

81,1 |

||

|

У благополучно ощенившихся самок |

родилось щенков всего в т.ч. живых мертвых |

гол. гол. гол. |

616 543 73 |

2076 1780 296 |

2592 2323 269 |

|

плодовитость |

гол. |

12,3 |

12,8 |

17,7 |

|

|

количество мертвых |

гол. |

73 |

296 |

269 |

|

|

% |

13,4 |

16,6 |

11,6 |

||

|

пало щенков до регистрации |

гол. |

112 |

402 |

517 |

|

|

% |

18,2 |

19,4 |

19,8 |

||

|

Зарегистрировано |

всего щенков |

гол. |

431 |

878 |

1809 |

|

на благополучно щенившуюся самку |

гол. |

8,29 |

8,95 |

8,78 |

|

|

на основную самку |

гол. |

5,4 |

7,8 |

7,1 |

|

По результатам первого года исследований (Таблица 4) наибольший процент холостых самок был выявлен у молодых (8 %), а по всему поголовью лишь 2,9 %. Такая же ситуация и с пропустовавшими самками – большинство из них молодые, а общий процент пропустовавших самок по стаду составил 3,9 %. Кроме того, по стаду высокий уровень абортов (4,8 %). При этом основным показателем гона, можно считать количество зарегистрированных щенков на основную самку. Так у взрослых самок этот показатель составил 8,97, а у молодых – 8,27 голов.

Во второй год исследования результаты гона (Таблица 5) намного ниже, так НБР и аборты, у молодых самок 13,7 %. Кроме того, в этом году выявлен недостаток таурина, вследствие чего у зверей отмечались признаки легочной недостаточности. Недостаток аминокислоты таурина был связан с отмеченным уже нами ранее, малым количеством углеводов или же рацион является неполноценным по белку.

Заключение. Таким образом, основное стадо состоит из самок с ранними сроками гона, но изучая характеры эструса, данные указали на большие разбросы в сроках гона (±30 дней), так как большинство самок имеет динамический характер эструса. Динамичный характер эструса мы считаем нежелательным, по причине трудности прогнозирования прихода самок в гон. Динамичный эструс нежелателен и в отношении самцов, так как лучшие показатели воспроизводства получают от самок, покрытых самцами в ранние сроки, а в случае разброса (±30) дней прихода самок в охоту, синхронизировать сроки проведения плодотворной случки является крайне тяжёлым занятием.

Резюме

Звероводство, как и все отрасли сельского хозяйства, на настоящий момент требует оптимизации непосредственно в отношении подхода к физиологическим циклам зверей. Отрасль относительно молода, доместикация зверей ещё продолжается, и моноцикличность зверей имеет свои определённые нюансы, что приводит к необходимости подстраиваться под условия рынка. В статье представлены результаты проведенных в республике Татарстан (ЗАО «Бирюли») исследований по изучению влияния даты начала и характера эструса на показатели воспроизводства самок песцов. Изучена работа самцов по результатам воспроизводства покрытых ими самок. Получены данные, которые свидетельствуют о том, что лучшие показатели воспроизводства у самок, покрытых самцами в ранние сроки эструса. Знания в отношении физиологии зверей и возможность контролирования сроков эструса самок и половой активности самцов, могут помочь посмотреть на возможности производства, более комплексно.

Список литературы Синхронность в сроках половой активности самок и самцов вуалевого песца в условиях звероводческого хозяйства

- Баранов, В. А. Улучшение производственного цикла при отборе самок на племя с желательным сроком и характером эструса / В. А. Баранов, Г. Х. Халилова, Р. Х. Равилов // Учёные записки КГАВМ. - 2019. - Т. 238. - С. 3234.

- Бекетов, С. В. Факторы, влияющие на плодовитость у пушных зверей промышленного разведения / С. В. Бекетов, А. Р. Корешков, К. С. Карпов // Кролиководство и звероводство. - 2016. -№ 5. - C. 13-17.

- Дормидонова, О. Ю. Продуктивные качества гибридов, полученных при гибридизации лисиц и песцов / О. Ю. Дормидонова // Санкт-Петербург, 2009. - С. 22.

- Сырников, Н. И. Воспроизводительная способность песцов в зависимости от упитанности, веса и длины тела / Н. И. Сырников, Е. М. Вальтман, Н. А. Петрова // Вопросы повышения воспроизводительной способности пушных зверей и кроликов: науч. тр. НИИПЗК. - Родники. - 1977. - Т. XV. - С. 193-197.

- Хенинг, О. Х. Мировое производство и торговля мехом в 2015-2016 гг. / О. Х. Хенинг // XVII Международная конференция по клеточному пушному звероводству. - 2016. - С. 56-59.

- Peura, J. Genetics of litter size, age at fi rst insemination and animal size in blue fox (Alopex lagopus) / J. Peura, I. Stranden, K. Smeds // Sdentifur. - 2004. - V. 28. - № 3. - P. 206-210.

- Balakirev, N. A. Development and application of iron supplements, and principles of iron deficiency anemia therapy in fur farming / N. A. Balakirev, V. I. Maksimov, A. A. Deltsov // Conf. Series: Earth and Environmental Science 848. - 2021. - P. 564569.

- Balakirev, N. A. Ways to develop and improve a pharmacologically ac 00082 / N. A. Balakirev, V. I. Maksimov, A. A. Deltsov // Fies. - 2020. - P. 17-21.

- Balakirev, N. A. Peculiarities of breeding work with red foxes obtained as a result of dominant color mutations / N. A. Balakirev, N. N. Shumilina, E. E. Larina, A. A. Galatskaya // Conf. Series:Earth and Environmental Science. - 2021. - P. 45-52.

- Fawcett, D. W. The mammalian spermatozoon / D. W. Fawcett // Dev. Biol. 1975. - V. 44(2). - P. 394-436.

- Miki, K. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase-S, a sperm-specific glycolytic enzyme, is required for sperm motility and male fertility / K. Miki, W. Ou. E. Goulding [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2004. - V. 101:16501-6. - P. 1116-1138.

- Schatten, H. The role of centrosomes in mammalian fertilization and its significance for ICSI. / H. Schatten, Q.-Y. Sun // Molecular Human Reprod. - 2009. - V. 15(9) . - P . 834-843.

- Sutovsky, P. Interactions of sperm perinuclear theca with the oocyte: implications for oocyte activation, anti-polyspermy defense, and assisted reproduction / P. Sutovsky, G. Manandhar, A. Wu, R. Oko // Microsc. Res. Tech. - 2003. - V. 61(4). - P. 324-352.

- Yanagida, K. Successful pregnancy after ICSI with strontium oocyte activation in low rates of fertilization / K. Yanagida, K. Morozumi, H. Katayose [et. al.] // Reprod. Biomed Online - 2006. - V. 13(6). - P. 12241231.