Синкретическая теория образования и развития новых значений (когнитивно-семантический подход)

Автор: Санжарова Ольга Николаевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Проблемы языкознания и теории коммуникации

Статья в выпуске: 2 (128), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена когнитивно-матричная сетевая методика, объединяющая когнитивный и семантический подходы к образованию и развитию значений синкретических форм. В результате использования методики при анализе синкретических форм решается такая актуальная для лингвистики проблема как разграничение метафоры и метонимии. В статье разрабатываются когнитивные основания семантических процессов образования и развития новых значений синкретических форм, а также представлена собственная «синкретическая теория образования и развития новых значений (когнитивно-семантический подход)».

Синкретизм, синкретический, метафора, метонимия, когнитивный, концептуальный, концепт, образование и развитие значений, семантика, семантический, когнитивный механизм, мышление, когнитивно-матричный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148320250

IDR: 148320250

Текст научной статьи Синкретическая теория образования и развития новых значений (когнитивно-семантический подход)

Язык с полным правом можно назвать «живым существом», поскольку он живёт, развивается, стареет и умирает. Поэтому, насущной проблемой современной лингвистики является образование и изменение значений слова, а также механизмы, задействованные в процессе возникновения нового значения. Актуальность избранной темы определяется тем, что процессы изменения значения рассматриваются

ГРНТИ 16.21.51

Ольга Николаевна Санжарова – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков СевероЗападного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).

Статья поступила в редакцию 20.03.2020.

в настоящее время преимущественно с семантической точки зрения (на уровне языка и речи). Некоторые лингвисты применяют «когнитивный» подход в исследовании механизмов возникновения и изменения значений слов, однако, на наш взгляд, используемый ими «когнитивный уровень» недостаточно глубок для понимания сути изучаемого вопроса.

Материалы и методы

При изучении проблемы возникновения и развития значений мы обратили внимание на работы О.И. Просянниковой [4; 5; 6; 11], которая рассматривает проблему через призму синкретизма в рамках семантического похода. Цель нашей статьи – выявить когнитивные основания семантических процессов, которые описывает в своих работах О.И. Просянникова. На наш взгляд, это даст нам интересные и перспективные новые выводы по синкретическому способу образования и развития значений.

В работах вышеназванного автора выявляются и исследуются универсальные механизмы, приводящие к возникновению нового значения: по сходству и по функции. Результаты исследования подтверждаются большой выборкой английской лексики, которая предварительно классифицирована по основанию конкретности/отвлечённости. Для обоснования природы механизмов образования новых значений синкретических форм О.И. Просянникова обращается к концепту. Она подтверждает точку зрения других лингвистов о том, что структуры памяти организуются в процессе сенсорного и логического соприкосновения человека с физической действительностью [6, с. 109, 111].

Выведение двух механизмов образования значения синкретических форм базируется на работе пяти органов чувств человека, как основы для операций сравнения и выявления сходства объектов, а сами механизмы образования синкретических форм являются отражением данного чувственного опыта. Таким образом, синкретическая форма существительное/глагол является отражением восприятия ситуации во всех её аспектах целиком, а возникающее значение выявляется как механизм по сходству благодаря присутствию чувственного компонента: «CAVE – пещера, впадина, а благодаря аспекту действия – как механизм по функции: BRAIN – головной мозг, рассудок, разум» [6, с. 86].

Сенсорное и логическое взаимодействие человека с окружающей его действительностью, описанное различными авторами и применяемое О.И. Просянниковой для обоснования предложенных механизмов развития значения, как мы считаем, напрямую связано с ИКМ (идеализированными когнитивными моделями) Дж. Лакоффа. ИКМ используют различные принципы структурирования. Образ-схе-мы представляют собой пространственную ориентацию и конфигурацию предметов (то есть механизм по сходству), а пропозиции позволяют нам получать объективную информацию о предмете: имя предмета и способы взаимодействия с ним (механизм по функции).

Кроме того, как мы считаем, важно отметить, что целостное (сенсорное и логическое) восприятие физического мира человеком – это не что иное, как гештальт, который так определяется в когнитивной лингвистике: «Концептуальная структура, целостный образ, который совмещает в себе чувственные и рациональные компоненты в их единстве и целостности, как результат целостного, нерасчленённого восприятия ситуации, высший уровень абстракции: недискретное, неструктурированное знание» [2].

Выводы О.И. Просянниковой относительно механизмов формирования значения синкретических форм типа существительное/глагол выражается в том, что: (1) сходство и функция – это два механизма, лежащих в основе образования новых значений имени существительного; (2) конкрет-ность/отвлечённость существительных – основание, по которому вышеназванные механизмы функционируют различным образом; предметные существительные – наиболее «благодатная почва» для функционирования этих механизмов, намного реже они встречаются в отвлечённых существительных; (3) в случае, если мы имеем возможность воспринимать предметы, обозначаемые данными существительными, визуально, имеет место механизм по сходству; в случае отсутствия такой возможности – значения развиваются только по функции.

Мы убеждены, что исследование любого лингвистического явления может считаться полным и обоснованным только при условии его проведения на всех уровнях, включая когнитивный.

Результаты

Научная новизна авторского исследования заключается в том, что в данной работе мы делаем попытку объединить когнитивный взгляд на образование и развитие значений синкретических форм (разрабатываемый нами) с семантическим подходом О.И. Просянниковой на уровне языка и речи. Представим соотношение данных подходов в таблице для большей наглядности.

-

1. Таким образом, О.И. Просянникова считает, что для всех «синкретических форм типа суще-ствительное/глагол существуют одни и те же механизмы развития значений: по сходству и по функции, и они являются» [5] отражением таких черт восприятия, как образ-схематическое и рациональное в своей целостности, и это связано с присутствием или отсутствием возможности зрительного восприятия объектов.

-

2. В своём исследовании О.И. Просянникова приходит к выводу, что наиболее наглядно действие механизмов по сходству и функции проявляется в предметных существительных. Причиной является то, что данные предметные сущности отражают объекты материального мира, которые нас окружают. Данные объекты можно увидеть, соприкоснуться с ними, оценить их общие характеристики и различия. Отвлечённые же понятия, ввиду отсутствия предметности, отражают лишь состояния человека, зрительное восприятие их невозможно, поэтому, «механизм по сходству не работает, и их значение развивается только по функции» [5, с. 91]. Как пример таких отвлечённых значений автор приводит различные социальные установления.

-

3. О.И. Просянникова в своих работах по данной теме утверждает, что значения в синкретических формах, относящихся к абстрактным понятиям, формируются только по функции, а механизм сходства перестаёт работать, когда отсутствует возможность визуального восприятия абстрактных понятий. Мы, в свою очередь, можем добавить, что основанием для сходства могут являться также и наши внутренние ощущения, которые мы испытываем при взаимодействии с каждым из предметов.

-

4. О.И. Просянникова отмечает, что механизм формирования значений по сходству присутствует только тогда, когда возможно визуальное восприятие. В связи с тем, что в когнитивной лингвистике принято считать, что когнитивный механизм метафоризации не является логическим, мы считаем, что метафоризация происходит путём использования не логики, а воображения. Общеизвестно, что метафора создаётся образным путём, на основании опытного чувственного восприятия физического мира, а не по законам логического мышления. Метафорический перенос предполагает произвольный комплексный характер признаков. «В комплексе, в отличие от понятий, отсутствует иерархическая связь и иерархические отношения признаков. Все признаки принципиально равны в функциональном значении» [1, с. 145].

Как мы считаем, вышеописанный процесс является явным на уровне языка, но истоки и основания его уходят корнями в наше подсознание. На наш взгляд, механизм развития значения по сходству можно связать с когнитивным механизмом и способом мышления – концептуальной метафорой. Второй механизм развития значения – по функции, является ничем иным, как языковым и речевым выражением другого когнитивного механизма и способа мышления – концептуальной метонимии. Подтверждением этого являются высказывания Дж. Лакоффа и М. Джонсона, а также Z. Kovecses, Ж. Фо-конье и М. Тёрнера, и др. о том, что наш язык, мышление и характер действий имеют метафорическое и метонимическое происхождение.

Таблица

|

Характеристика |

Языковой уровень + уровень речи (О.И. Просянникова) |

Когнитивный уровень (О.Н. Санжарова) |

||

|

1. |

Два механизма развития значений |

Два основных когнитивных механизма мышления |

||

|

2. |

Сходство |

Функция |

Когнитивная метафора |

Когнитивная метонимия |

|

3. |

Наиболее продуктивные – предметные существительные |

Наименее продуктивные – отвлечённые существительные |

Теория воплощённого реализма (embodied realism), указывает на телесность метафоры |

|

|

4. |

Внешнее сходство – зрительное восприятие |

Сходство по функции |

Образный путь образования метафоры на основе опытно-практического чувственного восприятия действительности; смежные метонимические отношения в концептуальных структурах не тождественны отношениям в окружающем нас мире |

|

Данное явление с когнитивной точки зрения можно объяснить следующим образом. Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что метафора является важнейшим элементом концептуальной организации воспринятой информации, выявляет не подверженную структурированию информацию, проводя её через структурное понятие в виде концепта. Это наделяет метафору важнейшей функцией в процессе категоризации, не только предметной, но и абстрактной сферы. «Разработка теории концептуальной метафоры проводится авторами в контексте философии воплощённого реализма (embodied realism), которая вскрывает телесную природу метафоры» [10]. Основные положения воплощённого реализма сводятся к тому, что «концептуальные структуры возникают из нашего сенсомоторного опыта и обеспечивающих его нейронных структур» [7, с. 6].

В когнитивной лингвистике метафора – это когнитивный механизм, способ структурирования (категоризации) и понимания (концептуализации) одной абстрактной области через другую более конкретную и понятную область. Именно поэтому более конкретные предметные существительные и становятся чаще всего источниками для образования новых значений.

Таким образом, сходство сравниваемых объектов воспринимается не только с помощью визуального восприятия, но и с помощью сходства образов и внутренних ощущений человека в связи с взаимодействием объектов. Подтверждение этому можно найти у Ж. Фоконье, который отмечает, что ментальные пространства являются показателями того, что думает человек о каких-то вещах, а не конкретные их характеристики [9, p. 283-304]. Таким образом, как видим (прим. О.Н. Санжаровой), «подобные переносы не произвольны, поскольку основаны на соответствиях в повторяющемся физическом, повседневном и телесном опыте (а не на сходстве» [7], тем более визуальном). Возникающие спонтанно ментальные пространства являются результатом повторения череды схожих ситуаций, что является бессознательным результатом собственной оценки индивидуума, переживающего данные ситуации. То есть переносы не основаны на визуальном сходстве.

На наш взгляд также возможно расширить второй механизм значения – по функции. Так, если метафора характеризуется, как эмоционально-образное явление, то метонимия строится на логике причинно-следственных, пространственно-временных и др. отношений, демонстрируя смежность выстроенных понятий [3, с. 40]. Языковые примеры механизмов развития значения по сходству и функции подтверждают соответствие механизма по сходству концептуальной метафоре, а по функции – концептуальной метонимии.

Обсуждение (когнитивно-матричный и семантический подходы к образованию и развитию синкретических значений)

Для большей научной точности рассмотрим те же примеры, что были проанализированы в работах О.И. Просянниковой в связи с механизмами развития значений. Для этого применим к анализу нашу собственную сетевую методику когнитивно-матричного анализа.

«CEMENT – цемент, узы (дружбы), основа (союза). Автор анализирует данное существительное следующим образом. Цемент обладает вяжущим свойством, выполняя функцию скрепления, соединения чего-либо. Отсюда происхождение переносного значения узы/основа» [6].

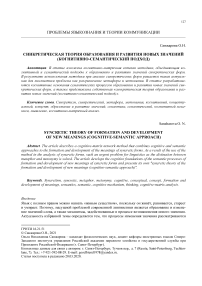

Для нас анализ О.И. Просянниковой выглядит, таким образом, что слово «CEMENT» и его значения «цемент, узы/дружба» представляет собой образование значения по функции (то есть, имеется в виду метонимическое значение слова – цемент вместо его функции скрепления чего-либо – прим. О.Н. Санжаровой). В свою очередь мы предлагаем другой подход к анализу, приведенный схематически на рисунке 1. Как видно из схемы, образование значения в данном случае представляет собой основанное на аналогии метафорическое взаимодействие информации разных фреймов (концептуальная область «СТРОИТЕЛЬСТВО» и концептуальная область «ОТНОШЕНИЯ). Таким образом, механизм, по которому происходит образование значения – сходство, а основанием для сходства при этом является функция цемента.

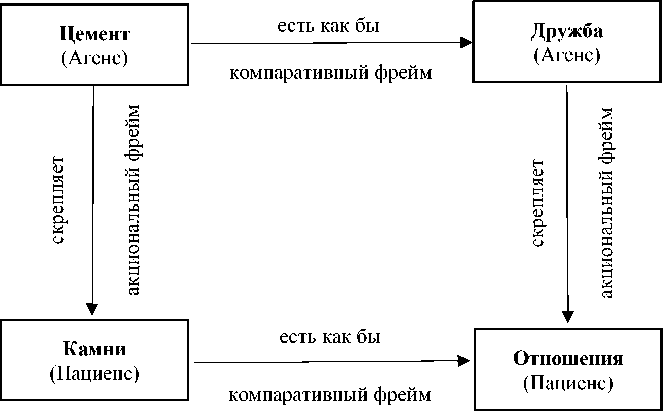

В следующем примере мы видим развитие значения существительного уже по функции: QUILL – птичье перо, профессия писателя, литератора [5, с. 86]. Мы считаем, и это уже отмечалось выше, что возникающее значение по функции является метонимическим процессом над смежными образами в пределах одного фрейма. Данная схема представляет собой доменную матрицу событийного фрейма, в которой акциональный фрейм разворачивается дополнительным доменом «ПЕРО».

В лексико-семантических группах «природные реалии» и «сооружения» мы встречаем малочисленные примеры формирования значений по сходству, например, SNOW – снег, седина; CASTLE – замок, CAVE – пещера, впадина (примеры О.И. Просянниковой). Как считает автор, развитие значения по функции в этих группах не встречается. Скорее всего это связано с тем, что вещи, обозначаемые данными существительными малофункциональны [5, с. 87]. Ряд абстрактных понятий тем не менее доступны восприятию человека и их можно включить в непредметно-конкретные существительные. Первое место среди них занимают существительные, которые номинируют явления, воспринимаемые пятью чувствами. На втором месте – явления «отвлечённого плана, которые могут быть объективированы в чем-либо доступном восприятию: например, BLEMISH – недостаток, FINE – штраф, HARM – ущерб, PLOT – заговор » [5, с. 88].

Рис. 1 . Концептуальная метафора (механизм по сходству)

Рис. 2. Концептуальная метонимия (механизм по функции)

Если проанализировать некоторые примеры развития значения синкретических форм по сходству и по функции, мы замечаем, что можно ошибочно принять механизм по сходству за механизм по функции и наоборот. Чтобы избежать такой путаницы, опять же необходимо обратиться к когнитивному уровню анализа. В метафоре источник и цель принадлежат к разным концептуальным областям (поэтому возможно сходство), а метонимия – к одной концептуальной области (поэтому присутствует смежность между частью-целым, формой–содержанием, предметом и его функцией и т.д.). Эффективной методикой для точного определения механизм ли это по сходству или по функции является разработанная нами и описанная в наших работах [7; 8] «сетевая методика моделирования доменных матриц метафоры и метонимии на основе доменной матрицы событийного фрейма» [8].

Следует обратить внимание на то, что данная концептуальная сеть является универсальной схемой для построения на когнитивном уровне любого языкового выражения (события, явления), в том числе концептуальных метафоры и метонимии, а также метафтонимии. Данная методика позволяет безошибочно разграничивать даже запутанные случаи концептуальных метафоры, метонимии и метафтони-мии (см. рис. 1 и рис. 2).

Выводы

Таким образом, следует отметить, что целью нашей статьи является соединение двух подходов развития значения в синкретических формах – семантического (О.И. Просянниковой) и когнитивного (О.Н. Санжаровой) – нового для современной лингвистики взгляда на синкретическую теорию образования и развития значения слов. Для более глубокого понимания сути развития значений в синкретических формах необходимо рассмотрение данного явления помимо языкового, также на когнитивном уровне, эти два похода не противоречат, а комплексно дополняют друг друга.

Два типа мышления – концептуальная метафора и концептуальная метонимия являются глубинными когнитивными основаниями синкретизма, которые в свою очередь реализуются в языке и речи двумя механизмами – по сходству и по функции. Также рассмотрение вышеназванных механизмов развития значений в параллели с концептуальными метафорой и метонимией объясняет и подтверждает почему предметные существительные более склонны к развитию значений по этим двум механизмам, а более отвлечённые существительные – нет.

Список литературы Синкретическая теория образования и развития новых значений (когнитивно-семантический подход)

- Белькова Н.Ю. Метафорическое переосмысление как результат концептуальной интеграции ментальных пространств (на материале современного английского языка): дисс. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2010. 148 с.

- Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. Тамбов, 2000.

- Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений в 6 т. Т. II. М.: Педагогика, 1982.

- Просянникова О.И. Направление развития значений синкретических форм существительное-глагол на материале ЛСГ // European Social Science Journal. 2011. № 7 (10). С. 137-145.

- Просянникова О.И. Механизмы развития значений в существительных синкретических форм типа существительное/глагол // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 7. № 3. С. 83-91.

- Просянникова О.И. Синкретические формы типа существительное/глагол в английском языке: дисс. ... д-ра филол. наук. СПб., 2013. 286 с.

- Санжарова О.Н. Лингво-когнитивные основания разграничения концептуальных метафоры и метонимии (на материале англоязычной и русскоязычной прессы): дисс. ... канд. филол. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2015. 171 с.

- Санжарова О.Н. Концептуальные метафора и метонимия как различные когнитивные механизмы (системный подход // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 3 (117). С. 135-140.

- Fauconnier G. Compression and global insight Text // Cognitive linguistics. 2000. Vol. 11. P. 283-304.

- Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago: The University of Chicago Press, 1980. 256 p.

- Prossyannikova O. The interrelation of meaning in syncretic forms of noun/verb type // Hradec Kralové Journal of Anglophone Studies. 2016. Vol. 3. № 1. P. 132-138.