Синопсис дневника В.В. Тимофеевой (Починковской) 1918-1921 гг.

Автор: Кощиенко Ирина Владимировна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена и события прошлого

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования неопубликованного дневника писательницы В. В. Тимофеевой (псевд. Починковская) за 1918-1921 гг. Обзор рукописи знакомит с бытовой жизнью Пушкиногорья - значимого национального топоса - в период становления советской власти.

Михайловское, пушкинские горы, в. в. тимофеева, дневник, хроника, революция, бытописание, провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/170174194

IDR: 170174194 | УДК: 930.85

Текст обзорной статьи Синопсис дневника В.В. Тимофеевой (Починковской) 1918-1921 гг.

Документально-мемуарный жанр является наиболее репрезентативной формой воплощения повседневной жизни, актуализирующей проблемы быта. Дневник писательницы Варвары Васильевны Тимофеевой (1850–1932; псевд. О. По-чинковская, Анна Стацевич и др.) (Фото 1.), выявленный нами в начальный период научнотехнической обработки ее архива (Ф. 425), занимает особое место не только в ее литературном наследии, но и в ряду подобной дневниковой про-зы1. В. В. Тимофеева вела дневник с момента переезда в сельцо Михайловское. Хронологические рамки всех записей охватывают события 10-ти лет: с июля 1911 г. по июль 1921 г. Дореволюционный дневник носит называние «Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911–1917 гг.» и был введен в научный оборот в 1981 году2.

Обнаруженные записи 1918–1921 г. на сегодняшний день являются единственным дневниковым текстом о годах гражданской войны и послереволюционного разгула на родовых землях Пушкиных-Ганнибалов в Псковской губернии. Величина рукописи (1085 листов, разделенных автором на пять томов), затрудняет ее публикацию в полном объеме, учитывая и составление необходимых комментариев. Облегчить ориентацию внутри текста призвано данное исследование, задача которого — представить обзор дневника В. В. Тимофеевой с последующим синопсисом

Фото 1. В.В.Тимофеева в своей комнате колонии для престарелых литераторов над страницами дневника. 1915 г.

каждого тома. Цитирование источника в рамках статьи не предполагается3.

Бурная и сложная жизнь Пушкиногорья в период постреволюционных беспорядков еще до объявления этих мест заповедными4 предстает на страницах рукописи в бытовых подробностях, освещающих весь спектр взаимоотношений: гражданская война и дезертирство солдат, религиозные настроения и житие священнослужителей, хлебный вопрос и голод, проводимые преобразования советской власти и реакция на них крестьян, проблемы школы и учителей, нравственные вопросы, связанные в первую очередь с выживанием населения, и мн. др.

Это каждодневная история, наполненная печалями и радостями, парадоксами времени.

Помимо критического осмысления вводимых советской властью новшеств, автор дневника иногда пользовалась приемом их сатирического перечисления. Тогда в одном эпизоде могут быть собраны свидетельства всевозможного характера: от самогоноварения до апокалиптических предсказаний, свойственных эпохальным периодам истории. Записи Тимофеевой содержат сведения биографического характера, относящиеся к местному дворянству (С. Б. Вревской, семей Княжевич, Шелгуновых, Фок и др.) и купечеству (Бакусовы, Крестины, Харинские, Лоховы, промышленники Тиме и др.), зажиточному крестьянству (Клиши из Воро-нича, Павловы, Андреевы и Тимофеевы из Желе-зова и мн. др.) и служителям церкви (Муравейские, А. Невежин, Г. Шлепетинский, В. Н. Ладинский, М. Белогородский и др.), в частности установление дат и обстоятельств смерти, мест захоронения (например, писательницы Н.В. Яковлевой-Ланской) и пр. Объектом записей становятся и несчастные случаи, убийства (н-р, из ревности был убит заведующий «наробраза» Н.Е. Алексеев), и ценообразование в условиях денежного хаоса, и культурологические наблюдения. Немалую важность имеют топонимические подробности: упоминание деревень, многие из которых сохранились, железнодорожных станций уже не существующей дороги Псков–Полоцк, местных названий явлений, предметов, описания географии местности. Воссозданию атмосферы, в которой создавался дневниковый текст, способствует воспроизведение орфоэпических особенностей речи крестьян.

Многочисленные описательные моменты, включая зарисовки «пушкинской» природы, характеристики местных жителей, изложение душевного и физического состояния самой писательницы, бытовых проблем, с которыми сталкивалась пожилая женщина, а также ее размышления о происходящем и произошедшем, сопровождающиеся философскими аллюзиями из русской и европейской литературы, обогащают дневник и заслуживают отдельного изучения различными специалистами: психологами, философами, социологами и др.

В.В. Тимофеева фиксировала не только увиденное, но и услышанное. Как деревенский обыватель она, не имея возможности верифицировать такие известия, записывала их, а затем через какое-то время, если они не подтверждались, сама же их и «разоблачала».

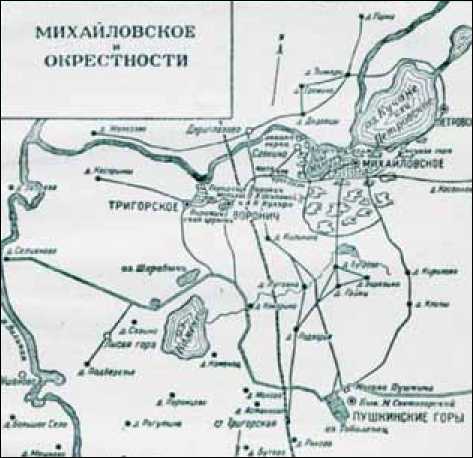

Фото 2. План окрестностей Михайловского. Из книги Устимович П. М. Михайловское, Тригорское и могила Пушкина. Л., 1927.

Отсутствие информации (газет и писем) бы-ло зачастую результатом трагически переменчивой судьбы Пскова и ближайших к нему уездов: Псковского, Островского, Порховского, Опочецкого и Гдовского, которые в 1918–1919 гг. являлись эпицентром гражданской войны на Северо-Западе. В феврале 1918 г. Псков на 9 месяцев занимают германские интервенты. Освобожденный Красной Армией в ноябре 1918 г., через полгода (25 мая 1919 г.) город вновь был занят уже белоэстонцами и белыми отрядами атамана С. Н. Булак-Балаховича. 26 августа Псков и его окрестности были окончательно освобождё-ны, но до конца 1919 г. постоянное беспокойство вызывали набеги войск генерала Н. Н. Юденича. Ко всему в 1920 г. Псковская губерния потеряла часть своих земель. Согласно Тартускому мирному договору от 2 февраля 1920 г. западный район Псковской области — Печорский – оказался в составе Эстонии. Позже, 11 августа 1920 г., часть бывшего Островского уезда Псковской губернии с железнодорожной станцией Пыталово, РСФСР передала Латвии согласно Рижскому мирному договору. (Фото 2).

Такая политическая атмосфера усугубляла разрушение традиционного жизненного уклада, и бытового, и духовного. В губернии царил голод, в школах прекратили преподавание Закона Божия, осквернялись мощи, производились мас- совые расстрелы. До Вороничской волости Опочецкого уезда, где жила В. В. Тимофеева, немцы и белогвардейцы не дошли, но население находилось в постоянной готовности захвата, переворота, военных передвижений войск. В этот период зарождения нового мироустройства среди крестьянства совершенно не наблюдалось ни массового энтузиазма, ни доверия к провозглашенной большевиками идее. Для трудового большинства эйфория свободы, равноправия и вседозволенности быстро сменилась разочарованием и беспокойным ожиданием стабильности или жизни хотя бы «как раньше». Надежды на возвращение прежнего бытия были связаны с передвижением белогвардейских войск. Процветание новых ставленников власти порождало ненависть, злобу, приводя крестьян к вооруженным бунтам и к массовым беспорядкам.

Отразив сложные общественные и культурные явления, протекавшие в Пушкиногорье, В.В. Тимофеева оказала влияние на становление будущего этих заповедных мест. В заповеднике ее по праву считают первой хранительницей и экскурсоводом, и дневник свидетельствует о ее беспрестанной просветительской работе, хотя на тот момент ей было уже 70 лет. Полуголодной и больной пожилой женщине крайне тяжело давалась такая нагрузка, которая при этом, как и чувство «нужности», помогала выжить. Став с 1920 г. членом Союза работников просвещения (рабпроса), 11 февраля 1920 г. она создала проект охраны «Пушкинского уголка» (подписано: В. Тимофеева-Починковская)5. Получив в начале июня 1920 г. предложение возглавить Святогорскую библиотеку-читальню им. А.С. Пушкина, В. В. Тимофеева, терпевшая крайнюю нужду, согласилась и с 1 августа вступила в должность заведующей, переехав из Воронича в Святые горы. В дневнике писательницы сохранилась запись от 17 (30) октября 1920 г., свидетельствующая о руководстве еще одной общественной организацией: «Мое имя опять связано с Пушкиным: председательствую в комиссии по охране “Пушкинского уголка”, подала уже голос о признании его “заповедным имением” и буду читать о значении Михайловского, как памятни- ка “былых вдохновений”»6. В.В. Тимофеева стала одним из инициаторов реставрации «домика няни»7 в октябре–ноябре 1920 г., что стало первым сигналом для объявления этих мест «заповедными» и первым достижением только что созданной Комиссии. Дневник дает представление, какими людьми, с которыми В. В. Тимофеева отстаивала уникальность этих мест, она была окружена, с чем приходилось сталкиваться, учитывая крестьянскую неграмотность и стремление к возобладавшему материальному обогащению. Сотрудник Пушкинского Дома П. М. Устимович отмечал, что этот местный комитет, не щадя энергии и сил, преодолевал совершенно невероятные препятствия8. В начале мая 1921 г. она пишет заявление о сложении с себя «ответственности за сохранность и неприкосновенность этого исторического памятника» и выходе из комиссии, поскольку не имеет возможности «фактически исполнять обязанности по осуществлению охраны» заповедных михайловских рощ9. И все же, рассказывая приезжим об истории этих мест, она повлияла на описание ряда достопримечательностей и формирование «фольклорного» ореола этих мест, поскольку среди слушавших были и составители путеводителей того времени: А. Гладкий, Ф.А. Васильев-Ушкуйник, М. Гаррис,10 что отмечалось самими авторами.

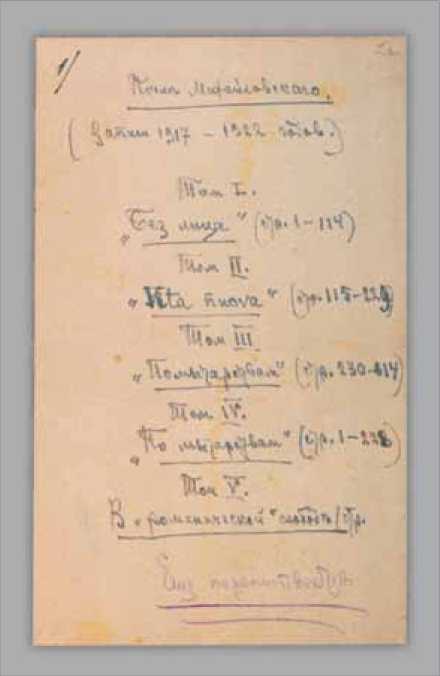

Исследуемый дневник «После Михайловского (Записи 1917–1922 годов)» имеет следующие шифры: РО ИРЛИ. Ф. 425. Оп. 1. №№ 62–66.

Фото 3. Оглавление дневника В. В. Тимофеевой

Он разделен автором на пять томов (Фото 3), в которых датировки выдержаны в одном стиле: указывается сначала дата по старому стилю, затем — по новому, хотя записи делались уже после выхода декрета 1918 г. В делении II-го и III-го томов В.В. Тимофеева соблюдала привычную ей хронологию: до 31 декабря по старому стилю. Остальные тома разделены по судьбоносным этапам в ее жизни. Полный текст рукописи после изучения был снабжен необходимыми историческими и краеведческими комментариями, раскрывающими самые разные моменты описания, но сосредоточенными в основном на малоизвестной или детальной информации. Так, конкретизируются отдельные политические обстоятельства, имена священников, местных жителей, партийных деятелей, здешние праздники и др. Анализ и комментирование фактов, явлений, персонажей этого документально-мемуарного документа эпохи позволили создать динамичный образ Пушкинского уголка того времени.

Обозначим здесь наиболее важные сюжетные линии каждого тома. В синопсисе предпочтение отдается преимущественно тем событиям, которые сама В. В. Тимофеева считала важными, к которым возвращалась в размышлениях, отмечала подчеркиванием, восклицаниями и пр. Факты, имеющие автобиографический характер, не включены, поскольку отчасти уже были представлены нами выше.

Том I «Без лица» охватывает период с декабря 1917 по апрель 1918 г. Записи дополняют сведения о бытовании усадьбы Тригорское, его хозяйки баронессы С.Б. Вревской, а также семьи управляющего М.И. Пальмова до и после уничтожения имения с 3 на 4 марта (с 18 на 19 февр. по ст. ст.) 1918 г. Судьба бывших владелиц усадеб Петровское, К.Ф. Княжевич, и Дериглазово — А.Д. Красу-ской (урожд. Шелгунова), история жизни священника Георгиевской церкви пригорода Вороничи Георгия Шлепетинского, включая непростые взаимоотношения с местными священниками. Разграбление и сожжение Дома-музея Михайловское с 4 на 5 марта (с 19 на 20 февр. по ст. ст.)11.

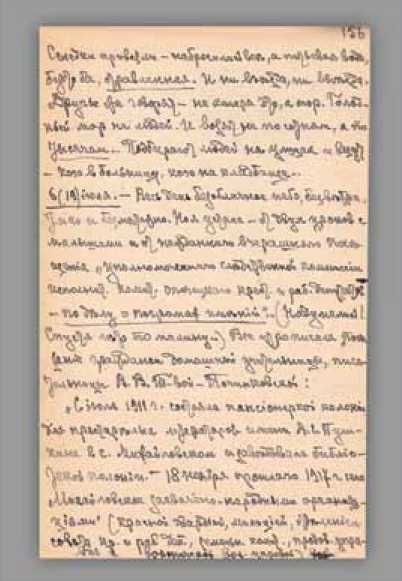

В томе II «Vita nuova» (6 (19) мая — 10 (23) декабря 1918 г.) значимыми являются описания сходок крестьян в Святых Горах, положения дел в продовольственном комитете, новости с оккупированных немцами территорий, о боях Красной и Белой армии. Сообщается о создании комиссии по делу о погромах имений, посетившей и В.В. Тимофееву, которая составляет показания в письменной форме. (Фото 4).

Свидетельства бывшего кучера Михайловского Матвея о дне гибели усадьбы. Состояние парков бывших имений, могилы А. С. Пушкина.

Приезд А.Д. Красуской, ее попытки выжить в новых условиях.

Многократные попытки поимки одного из главных виновников разорения и поджога окрест-

Фото 4 . Страница из дневника (том II) с началом «Показаний» В.В.Тимофеевой по делу о погромах имений. 6 (19) июля 1918 г.

ных усадеб, бывшего председателя исполкома Семена Тихонова (Тучинского).

Негативная реакция крестьян на введение новых налогов. Полный политический хаос. Желание народа вернуться к прежнему житью при помещиках. Изменения в сознании «мужиков». Распространение болезней: «пошесь» и «испанка» (испанский грипп). Дороговизна. Процветает спекуляция. Голод. Церковь еще не потеряла своего влияния: ученики не желают ходить в школу без обучения Закону Божию и икон. Открытые призывы записываться в белогвардейскую армию.

Из представленных портретов выделяются учитель и делегат Крестьянского союза А.Ф. Федоров и Н.В. Беляев, караульный Николая II в Екатеринбурге, историю знакомства которого с императором поведала Тимофеева.

Том III «По мытарствам», охватывающий весь 1919 год и самый значительный по объему, насыщен описаниями происходящих в деревнях перемен. (Фото 5). Местные жители не хотят вступать в коммуны, но на собраниях «безмолствуют». Недовольства «хлебной» переписью. Среди крестьян открытая неприязнь к «нонешним правам», противодействие им. В губернии частые восста- ния, жестоко подавляемые. Агитация против белых. Новые наборы в армию, молодых и старых, «воевать брат на брата». Опочка на военном положении, повсеместное дезертирство. В продовольственном комитете практически всем отказывают в выдаче пайка.

Из Псковского Центрального исполкома в феврале получена телеграмма о прекращении рубки лесов и охране памятников старины и искусств в Михайловском и Тригорском. Трудовая коммуна, которую поселили в Тригорском для охраны, нарушает установленные порядки.

Тимофеева дает показания по уголовному делу о разграблении и поджоге Михайловского в защиту Даши Ивановой из Савкина (горничной в колонии для престарелых литераторов) и ее арестованного свекра, обратившихся за помощью. Продолжение истории об аресте Семена Тихонова. Знакомство с «первый поджигателем, грабителем и террористом-верховодом» Осипом Семеновым из деревни Носово.

Новости о бывших владельцах усадеб: смерть К.Ф. Княжевич в Петрограде и С.Б. Вревской в Ямбурге, куда ее перевезли после сожжения Духново. Сведения о П.П. Зубовой, бывшей хозяйке имения Голубово, внучке Евпраксии Вревской («Зизи»).

Рассказ очевидца об убийстве в Острове священника Владимира Ладинского. Беседы с монахами о новой власти. Ноябрьские празднества.

Фото 5. Начальная страница тома III. 5 (18) - 6 (19) января 1919 г.

Во время проведения экскурсии по Тригорскому и Михайловскому Тимофеева знакомится с лектором опочецких курсов В. М. Никифоров-ским, будущим первым директором Пушкинского заповедника (с 1 июля 1923 г.), ставшим надежным другом престарелой писательницы.

Учительница из Опочки Е. Н. Кудрявцева, которая едет в Петроград на заседание отдела охраны памятников старины и искусства, советуется с Тимофеевой, что нужно реставрировать в Михайловском и какие срочные меры предпринять.

Заголовок тома IV «По мытарствам» (10 (23) января по 12 (25) августа 1920 г.) сообщает о продолжающейся драме нищенствующей писательницы.

Тимофеева приглашена в Опочку для участия в литературном вечере памяти А. С. Пушкина. Знакомство с семейством промышленников Тиме.

Много приезжих, бегущих от голода из Петрограда и Москвы. Антижидовские настроения среди крестьян. В Опочке нечего есть, оттуда уезжает интеллигенция. В рабочую артель в Тригорском мечтают перебраться учителя, т. к. пайки урезаются и выдаются только «чернорабочим». В Михайловское также заселяют 5 семей. О благополучной коммуне в селе Высоком.

Приезд Анны Шелгуновой, которая мечтает жить и работать рядом с «родным пепелищем». Разноречивые мнения о ее возвращении.

Беспорядки в парках продолжаются, не смотря на усилия сторожей и лесников.

Бегство красноармейцев из армии. В Святых Горах стоит несколько бригад. Много больных, тифозных по преимуществу. В больнице все места заняты солдатами. Трудности с поиском квартиры для Тимофеевой, приглашенной на должность заведующей читальни.

На собрании союза работников просвещения («рабпроскульт») обсуждается Устав союза, Никифоровский снят с должности председателя союза. Писательница отказывается от предложенной ей роли председателя.

Том V «В “романической” слободе», отражающий в названии новое место жительства Тимофеевой — слобода Тоболенец (Святые Горы), центр Во-роничской волости, описывает события с 25 июля (7 августа) 1920 г. по 18 (31) июля 1921 г. (Фото 6).

Люди записываются в коммунисты, в штабы, клубы, театры из-за пайков. Самый лучший паек выдается «по кумовству».

В отделе народного образования каждые 2– 3 месяца меняются заведующие (малограмотные,

Фото 6. Страницы дневника тома V. 31 декабря 1920 - 1 (14) января 1921 гг.

«простые мужички»). О рабочих отношениях между А.Т. Смирновым, библиотекарем, и В.В. Тимофеевой в библиотеке. Случаи в библиотеке. Знакомство с местным поэтом Н.А. Алексеевым.

Деньги не имеют никакой цены и «не ходят нигде», любой труд оплачивается продуктами. Везде бюрократия. Неэффективная борьба с винокурением. За самогон в исполкоме добывается все: хлеб, сахар, соль, спички и керосин, распределяются сенокосы и пр.

Ликвидация безграмотности, объявленная летом, началась поздней осенью (учителя участвовали в статистической переписи). Новые коммунистические буквари не приняты населением, обучение по старым учебникам. Библиотекари также привлечены к проведению уроков.

В день памяти А.С. Пушкина, устроенном В.В. Тимофеевой: панихида на могиле, чтение его произведений в школе, выступление ученического хора. Тимофееву знают все в округе: дети, монахи, крестьяне.

Народ-приспособленец: сегодня — коммунисты, завтра будут монархистами. И обратно. Все «в масках».

Конфликты с новой властью: крестьяне отказываются выдавать семена для «коммунального» посева (все семена разворованы «исполкомцами»).

Церковь пустеет. Монахов теснят и разоряют. О судьбах священничества в современных обстоятельствах.

Настоящий обзор более тысячи страниц дневниковых записей писательницы дает общую хронологическую канву повседневных фактов, историй, явлений разной значимости. В своем дневнике В.В. Тимофеева создала собственную эго-историю, вписав ее в общую историю совет- ской провинциальной повседневности. Из неприметных (по первому впечатлению) бытовых подробностей и складывается картина жизни Пушкинского уголка конца 1910-х начала 1920-х гг. Такой взгляд изнутри позволяет пристально рассмотреть сложную палитру настроений и характеров той эпохи, точечно осветить трудности возникновения Пушкинского заповедника. Отдельные будничные эпизоды, являясь предметом авторской рефлексии и художественного осмысления, выступают как широкий историко-культурный фон.

Список литературы Синопсис дневника В.В. Тимофеевой (Починковской) 1918-1921 гг.

- Васильев-Ушкуйник Ф. А. Пушкинские уголки Псковской губернии. М.: Изд-во т-ва «В. В. Думнов, н-кибр. Салаевых», 1924 / Серия сборников по устройству общеобразовательных экскурсий. Вып. IX. 72 с.

- Гаррис. Уголок Пушкина. М.-Петроград: Гос. изд-во, 1923. 106 с.

- Гладкий А. Пушкинский уголок в Псковской губернии. Псков: Кн-во «Новая жизнь», 1922. 20 с.

- Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском» // Михайловская пушкиниана. М.: МЦНТИ, 1996. Вып. 1. С. 5-29.

- Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников / под общ. ред. В. В. Григоренко [и др.]. М.: Худож. лит.,1964. Т. 2. 519 с. (Сер. литературных мемуаров).

- Кощиенко И.В. Дневник В.В. Тимофее-вой-Починковской и история советской провин-

- циальной повседневности // Литературный архив советской эпохи. Сб. ст. и публ. Вып. 2. СПб.: ООО «Изд-во «Росток»», 2020. В печати.

- Кощиенко И. В. К вопросу о дате уничтожения Дома-музея в селе Михайловском в 1918 г. // Вестник Псковского Государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. Вып. 10. Псков: Псковский гос. ун-т, 2019. В печати.

- Тимофеева В. В. «Пушкинский уголок» прежде и теперь. Путеводитель / публ., под-гот. текста, вступ. ст. и коммент. И. В. Кощи-енко // «...Я могу творить»: [сб. ст.]. Сельцо Михайловское: Пушкинский заповедник, 2017. С. 174-219. (Сер. «Михайловская пушкиниана», вып. 69).

- Тимофеева-Починковская В.В. Среди памятников былых вдохновений (Письмо из с. Михайловского) // Вестник литературы. 1921. № 12. С. 17.

- Тихонова Л.П. Из истории «Пушкинского уголка»: В.В. Тимофеева-Починковская // Михайловская пушкиниана. Вып. 19. М., 2001. С. 183-187.

- Устимович П. М. «Госзаповедник Пушкинский уголок в Псковской губернии // Краеведение. М.-Л., 1924. № 3. С. 354-356.

- Яковлев С. Д. «Пред солнцем бессмертным ума...»: Псковский государственный заповедник на Псковской земле. Исторические очерки. Пушкинские Святые Горы: Б. и., 1994. Ч. 1: Памятник: биография отдельного лица. 138 с.