Синтагматические и парадигматические аспекты музыкального текста в религиозной практике ортодоксального ислама

Автор: Шаяхметова А.К.

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Культура и искусство

Статья в выпуске: 2 (16), 2024 года.

Бесплатный доступ

Исполнение Корана и священных текстов в мечети ортодоксального ислама сугубо вокально, интонационная природа во многом родственна интонационному строю коранических текстов; кроме того, оно предполагает особую манеру интонирования с привлечением специфических ресурсов экспрессии человеческого голоса. В центре содержания данного исследования находится сама материя звучащего слова в мечети на примере джума-намаза (коллективное пятничное богослужение). В музыкальном тексте впервые удалось выделить ряд базовых структур на синтаксическом уровне, которые являются средством цементирования ткани, а порой и несут смысловую нагрузку того или иного песнопения. В статье представлена структура всего богослужения, предпринята попытка раскрыть синтагматическую и парадигматическую природу организации музыкального ткани.

Макам (звукоряд), джумла (музыкальная фраза), базовая структура (мелоформула), джинсы (тетрахорды), нагма (тон)

Короткий адрес: https://sciup.org/170204324

IDR: 170204324 | УДК: 28+78.01+81’33 | DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_59

Текст статьи Синтагматические и парадигматические аспекты музыкального текста в религиозной практике ортодоксального ислама

Мусульманство не приемлет изображений людей, животных, птиц внутри убранства мечети. В качестве украшения служат тексты из Корана, именно арабская вязь становится главным источником для эстетического восприятия религиозной догматики. В музыкальном аспекте можно усмотреть подобную картину: пение в мечети в неторопливом темпе, каждое слово пропевается с особым бережным отношением, интонируется как бы от лица самого Пророка. Поэтому тут нет сложных витиеватых мелодических оборотов, музыкальный материал в неторопливом движении представлен без широких ходов, за исключением азана, икамата. Музыкальное наполнение не должно затмевать и поглощать смысл звучащего слова.

Музыкальное начало в мусульманском богослужении стало предметом исследований З.А. Имамутдиновой [1], Г.Р. Сайфуллиной [2], А.Г. Софийской [3],

В.Н. Юнусовой [4; 5], А.К. Шаяхметовой [6]. Доказано, что текст Корана пропева-ется, музыкальная ткань своеобразна, имеет свои особенности интонирования, что требует дальнейшего глубокого изучения музыкального синтаксиса.

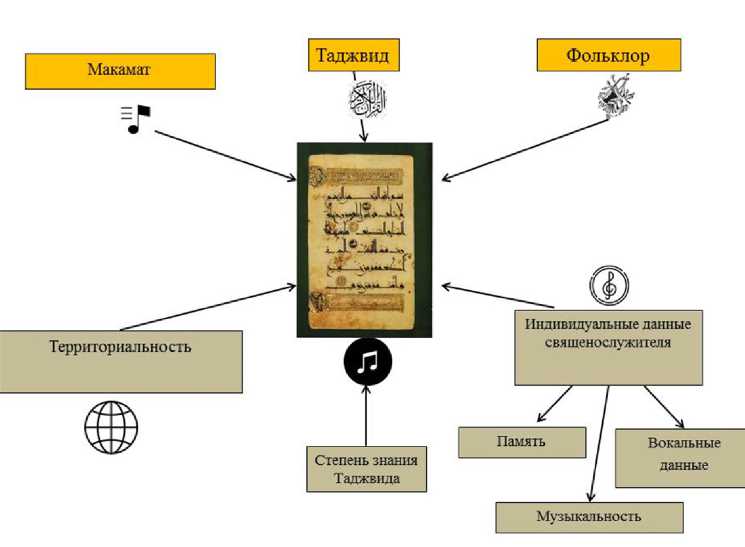

Кратко скажем, что в целом музыка в контексте мусульманской культуры складывается из нескольких компонентов (см. схему 1).

Как видно из схемы, все пласты (религиозная, фольклорная, светская) пронизывает система макамат, которая становится стержневой основой синтаксического музыкального языка. Макам рассматривается как тип музыкального мышления на уровне композиции и организации звуков в качестве парадигматической структуры. Макамное мышление пронизывает все виды музыкальной деятельности устной традиции и позднее – композиторские национальные школы, музыкальную культуру в суфизме, а также и пение в богослужебной практике ортодоксального ислама, где некоторые песнопения муэдзины исполняют в том или ином макаме. Пение в мусульманском богослужении представляет собой сложный музыкальный феномен, включающий в себя, с одной стороны, устойчивые базовые компоненты (макамат, таджвид, фольклорные интонации), с другой – компоненты, создающие инвариантность исполнения (территориальность, индивидуальные особенности священнослужителя) (см. схему 2).

Детальное ознакомление с синтагматическими и парадигматическими аспектами музыкального текста мусульманского богослужения даёт возможность сформировать устойчивые базовые структуры, идущие от ближневосточной устно-профессиональной музыкальной традиции. Очень важно было отделить базовый слой высказывания от орнаментального, выстроить основные тоны, которые и становятся частью того или иного звукоряда.

Для музыкальной ткани мусульманского богослужения характерно развертывание по принципу варьирования начальной базовой структуры. Она как бы наращивается путем вариантного преобразования, колористического переосмысления одних и тех же нагм (тонов). Критериями осмысления музыкального текста служат системность, повторяемость, инвариантность, канонизация, типология. Именно эти признаки позволяют представить базовые структуры как порождающие модель музыкального синтаксиса. В настоящей статье предпринята попытка экстраполировать терминологию, сложившуюся в рамках классической музыкальной культуры исламского мира, на материал мусульманского богослужения. В музыкальном материале важны интервальные отношения внутри той или иной звуковой структуры, а не ее конкретная высотность. Музыкальная ткань формируется не как мелодическая, а как парадигматическая из опорных тонов. Фонема «чтения» (с позиции самой культуры)

или «рецитации», «мелодекламации», «пения» (с позиции современной науки) Корана и других текстов, связанных с религиозным культом, имеет длительную историю изучения в классическом исламе с точки зрения грамматики.

Актуальная методологическая информация по макамату почерпнута из зарубежных исследований ал-Багдади [7], Ф.Х. Аммара [8], У.А. Гаджибекова [9], А. Джами [10], К. Нельсон [11], З. Идельсона [12], Х.Х. Тумы [13]; заслуживают внимания труды таких российских ученых, как С.П. Галицкая [14], Т.М. Джани-Заде [15], Ф.М. Кароматов [16], А.А. Сайгун [17], В.Н. Юнусова [4; 5], Г.Б. Шамилли [18]. Концептуальным поворотом в понимании самой материи исламской музыки считается исследование Г. Шамилли, которая понимает ее как синтетическую парадигму музыкального языка, но сформированную на материале светской культуры.

Мы рассматриваем макам в качестве парадигматической структуры, как тип музыкального мышления на уровне организации звуков. Значимым в данном контакте выступает термин «джумла» – единица музыкальной речи. По мнению Г. Шамилли, «джумла – это мелодическая синтагма. Она формируется как нисходящая или восходящая) пролонгация элемента “корня” (тона базовой структуры») [18, с. 114]. У джумлы имеется конструктивный признак – это пауза после окончания мелодического движения. В нашем материале джумла уподобляется музыкальной фразе, а в тексте – аяту1. Переход из одной звуковой структуры в другую возможен вместе с изменением от одного до четырёх тонов (нагма). Каждый макам может транспонироваться и начинаться с разного тона путем переосмысления каждого из них.

Схема 1

Схема 2

Обратимся непосредственно к музыкальному материалу джума-намаза. Его основной целостной музыкально-композиционной единицей служит молитва, состоящая от нескольких аятов (стихов) до многострофных построений. Молитва представляет собой комплекс вербального и музыкального компонентов, поэтому целесообразно определить ее как песнопение.

Структура джума-намаза имеет четкие каноны, которые условно можно дифференцировать на 5 разделов:

Таблица 1

|

I раздел |

II раздел |

III раздел |

IV раздел |

V раздел |

|

(вступительный) |

(хутба – проповедь) |

фард-ракаты |

Дуа (прошение) |

|

|

Два азана (призыв к богослужению), Икамат (второй азан) |

Аяты из сур Корана и отрывки из хадисов (изречения пророка Мухаммада) |

Четко установленные правила порядка молитвенных слов, телодвижений. Основа каждого богослужения. |

Слова-поминания, аяты «Аль-Курси» (255-й аят), № 2 «Аль-Баккара». Многократное повторение священных фраз, в том числе Аллах Акбар. |

|

Среди множества вариантов базовых структур можно выделить ряд наиболее характерных, которые выполняют сквозную драматургическую роль. Музыкальный текст коранической рецитации формируется так же, как и в ближневосточной устно-профессиональной музыкальной традиции (искусство макам). При определении базовой структуры значимость представляет базовый интервал и то, в каком окружении звукоряда он собирается. Очень важно отделить базовый слой высказывания от орнаментального, основные тоны от альтерированных.

Самые часто используемые базовые структуры – это мелодические обороты в объеме кварты (тип А) и в объеме терции (тип В). Базовые структуры в объеме квинты (тип С) и в объеме тритона с варьируемым количеством степеней – от трех и более (тип D), встречаются реже. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2

|

№ песнопений |

№ песнопений |

№ песнопений |

№ песнопений |

|

|

Базовая структура |

Мелодический оборот в кварте 4^ |

Мелодический оборот в терции |

Мелодический оборот в квинте i «• - |

Мелодический оборот в тритоне 4^ |

|

Джума-намаз |

№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12 |

№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 |

№ 4, 7, 8, 11, 13 |

№ 1, 5, 9, 10 |

|

Буквица |

А |

В |

С |

D |

В таблице 3 показано взаимодействие и соотношение типов базовых структур, представленных в анализируемом материале. Здесь не получил отражение материал II раздела, имену- емый хутба (проповедь), так как сложно было выявить интонационные формулы, включающие в себя речь и исполнение некоторых аятов из Корана.

Таблица 3

|

Раздел джума-намаза |

I раздел |

III раздел |

IV раздел |

V раздел |

о is 00 s £ i I 5 5 |

|||||||||

|

Номера песнопений |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

Джума-намаз |

А |

А |

А |

А |

А |

А |

А |

7 |

||||||

|

В |

В |

В |

В |

В |

В |

В |

В |

В |

9 |

|||||

|

С |

С |

С |

С |

С |

5 |

|||||||||

|

D |

D |

D |

D |

4 |

||||||||||

Выделенные нами базовые структуры четырех мелодических оборотов преимущественно выступают в срединных композиционных построениях, в каденционных, а в качестве начальной композиции встречаются крайне редко. Её функцию зачастую выполняет секундовая раскачка, или одна нагма. Выделенные нами базовые структуры не сразу даются, они как бы прорастают из одной-двух нагм. Тем самым секун-довая раскачка, или одна нагма, становится зерном, из которого прорастает вся музыкальная ткань джума-намаза.

Следует отметить, что священнослужители, ведущие джума-намаза, испол- няют религиозный текст спокойно, преимущественно негромко, умеренно тихо, в какой-то степени аккуратно, с бережным отношением к каждому звучащему слову. Нотированная запись напевов передаёт реальное звучание не в полной мере, так как музыкальные знаки отражают ритмику, мелодику, фразировку, но они не способны воспроизвести саму атмосферу сакрального действа, дать целостный слуховой образ всего богослужения. Носители мусульманской традиции поддерживают традицию исполнения и трепетно относятся к букве священного писания.