Синтаксическая организация рукописного пролога XVI века

Автор: Акимова Эльвира Николаевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 1 (25), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые вводится в научный оборот рукописный текст XVI в. - Пролог - и впервые исследуется его синтаксическая организация. Выявлено, что макротекст Пролога включает нарративные и назидательные микротексты. Доказано, что различное синтаксическое построение микротекстов обусловлено различиями типов дискурса. Нарративные (повествовательные) агиографические микротексты однородны и составляют почти две трети от общего количества микротекстов. Связность микротекстов нарративного характера обусловлена хронологическим принципом. Их построение осуществлено в соответствии со строгим эталоном. Они содержат устойчивые словесные формулы начала и конца; обнаруживают релевантные для нарратива синтаксические явления: цепи глаголов целенаправленного активного действия; конструкции, содержащие причастия (деепричастия) от делиберативных и модальных глаголов; оборот «дательный самостоятельный»; конструкции нанизывания. Назидательные микротексты неоднородны, могут быть убеждающими, риторическими и смешанными; располагаются в характерном для сборников анфиладного типа произвольном порядке; структура назидательных текстов разнообразнее, чем нарративных. В убеждающих микротекстах частотно убеждение повествованием. Вневременность, трансцендентность высказываний реализуются, как правило, глаголами в императивных формах и обусловлены директивным характером подобных микротекстов. В убеждающих микротекстах эксплицируется семантика обусловленности, чему способствует назидательный характер дискурса, преобладание рассуждений, констатация истин, обозначение цели, во имя которой необходимо следование определенным установкам и др. Риторические микротексты построены как вопросно-ответные единства или развернутая антитеза, могут содержать риторические вопросы, восклицания, обращения, оформленные разными способами сравнения, риторические повторы, различные элементы стиля «плетение словес». Синтаксис в назидательных, особенно риторических, микротекстах характеризуется сложностью при преобладании полипредикативных конструкций с обусловливающими придаточными

Рукопись, пролог, синтаксис, макротекст, микротекст, дискурс, нарратив

Короткий адрес: https://sciup.org/14969837

IDR: 14969837 | УДК: 811.161.104 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.1.3

Текст научной статьи Синтаксическая организация рукописного пролога XVI века

DOI:

Исследуемый текст XVI в. находится в составе более поздней рукописи – Пролога XVII в., которая хранится под шифром № 933757 в отделе иностранных и редких изданий Фундаментальной библиотеки Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Фрагмент содержит вторую русскую редакцию проложных чтений на август. Как известно, важным нововведением, по сравнению с первой редакцией, было «внесение в житийный текст Синаксаря массы назидательных статей (подобный нравоучительный материал никогда не встречался в греческих месяцесловах)» [8, с. 379].

Методика анализа древнерусского текста по составляющим его разножанровым и разнодискурсным компонентам подробно описана и применена в исследовании [1].

Макротекст Пролога состоит из 87 микротекстов (первый без начала, последний без конца). Из них 54 нарративные части (39 пространных и 15 кратких) и 33 назидательные.

Заглавия микротекстов выступают акту-ализаторами текстовых категорий информативности и модальности и, как правило, являются названиями жанров. «Древнерусские жанры были хорошо “организованы” в том отношении, что они обычно декларативно обозначались в самих названиях, но под одним названием могли находиться совершенно различные произведения» [5, с. 335]. Как показывает наш материал, основные заглавия агиографических микротекстов – это Страсть (мартирий) и Память (какое-либо историческое событие), а назидательных – Слово и Поучение. Эпизодически встречаются заглавия Похвала, Воспоминание, хотя по сути это – названия тех же назидательно-риторических жанров.

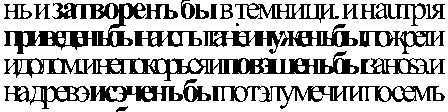

Втоижедньпамятьблгочестивыя црциполъхериаирины:∙

Втоиждньпамятьтворимъданнiиt бгапомощихртiяномъвконьстантинэ% градэна безбожныяперсы и варвары нашедшимъжепосuхуипоморюtнихъже ныизбавигьбгънашь.млтвамипрчтыая влчцданашеябцапрнодвцамрiа:∙ (л.552)1.

Часто микротексты вообще названия не имеют, и только по характерным признакам в начале микротекста и типичному окружению понимаем, что это Память или Страсть:

Втоижеднь /прпдбныямтренашея тасiибывшееи.преже:∙блдници. (л.555).

В начале текста обязательно указывается время описываемого события, привязы- ваемое к правлению того или иного царя, и, как правило, место действия (прямо – назва- ние города или страны – или косвенно – на- пример, «географическое» прозвище действу- ющего лица):

перьскоипрiидедохалкидонахотя взяти коньстантинъ градъ (л. 552 об.); Емелiанъ епкпъсыикизичьскiи(л.553,об.);Миронъстыи епкпъбыстьtкритьскагоwстровапридекiи цари(л. 554);Табэстапримаксимiанэцари. въедесътэмъградэеладьстэмъ(л. 542)ипод.

Конец микротекста мартирологическо- го типа – это своеобразная «слава» святому: и скончавъзахамuченiеипредастьдхъсвоив руцэ бжiи :∙ [8, л. 546]; и тако вэнци uвязошася :∙ (л. 557); и тако по хэ постра-

tсложенiямиру :∙ (л.559 об.); ибгучтныядша свояпредаша.и воспрiимъшетамосuщеебо-гатьство .идэжевсэмъвеселящимсяжитiе.

(л. 534).

Житийные микротексты заканчиваются словесными формулами более «спокойного» зву- чания, в которых нет указания на мучения пра-ведника:иuспесмиромъ :∙(л. 554); исмиромъ

(л. 554 об.); и tтелесныяразрэшисясоuзы в руцибжiисвоюпредавшидшюитогдапросвэтисялице егоакислнце:∙ (л. 14).

В нарративных микротекстах синтаксис более простой, чем в назидательных. Преоб- ладают конструкции нанизывания, в которых предикативные единицы соединяются при помощи союзов и, же:

Понежеwнапастехъиwбэдахиwнхэскорбехъ хсглашекъuчнкомъ.исиuбобышавнынэшнемъ вэци. итэмъхотяимъизвэститиuпованiе.и показатичтоестьславаwнаснеюжехощеть прiитивпослднiиднь.ипоимъпредняасвояuчнки. петра.iакова.iwанна.ивъзведеяединынагору славусвоегобжестваипросвэтисялицеегоzко моyсiи илья с нимъ. (л. 548 об.);

патриархъжесергiивземъчтныяиконыстыа бцаwдигитрiю.инерукотворенuюспсоваwбраза.и хожахупристэнахсъпричетникиимнихи.ипослаша дарыwмирэ.хаганъжеuбодарыпрiимъ.миржъ

корабляих.апрочiимечемъuсэченибыша. и видэвше же персыбывшееиtстuпиша (л.553).

Много оборотов «дательный самостоятельный»: иuмножьшuсяплодублгыхради

ималужевремениминувшuипакивсякого безаконiаинечестiаисполненыивосхотэсщенныисанъ взяти(л.537об.);родителемажеегоuмершима

ипремногоеемуwставльшезлатоиинаяпремножества корабленая.разьнаяимэнiя.инедостиижеuправити

чтнаго крта (л. 551 об.) и мн. др.

Как видим, в тексте употребляются как обороты, логический субъект которых отличен от субъекта основной части предложения (характерные для старославянского языка), так и обороты, имеющие логический субъект, общий с основной частью предложения, которые являются специфически русским явлением [6, с. 6–7].

На «причастный строй» древнерусского книжного языка ученые давно обратили внимание [4, с. 20; 7, с. 170]. И в нашем матери- але предикативные части, как правило, осложняются причастными оборотами, центр кото- рых составляют в основном аппозитивные при- частия прошедшего и настоящего времени (деепричастия) от глаголов восприятия, мысли, говорения, то есть делиберативных, и от глаголов модальных:

и разумэвъ царьмаксимiянъzкокртился елферiи.имного мuчивъ его.иwсuдиимечемъ

uсэкнути (л. 545);

слышавъ жедекiиwних.иповелэяпривести предсяимного нuдивь япожретисуетнымъбогомъ.

и мн. др.

Отмечены факты характерного для старославянского синтаксиса именительного предикативного:

истыхтаинъ причястникъбы (л.545); и тъ``бгj другичлкисотворяеть ирабывъ сновъмэстопрiемлеть (л.548 об.); петръжеiяковъ iоаннъ. послuсибяху достовэрнiи (л.549).

Порядок слов в предикативных единицах микротекстов относительно свободный. Со- гласованное определение может находиться как в пре-, так и в постпозиции:

Тъ``uбовеликiиtцьнашьси”соипустынникъ tuностипрiимъ мнишескiиwбразъ ивселисяв пустынюнитриискuю (л.545).

Сказуемое также располагается свободно – до и после подлежащего:

и самъwстися бжтвенымъкрещенiемъ…и и много мuчивъего (л. 545); заградять бо ся . uста неправедномуносама дэлавопiють (л. 546 об.).

Имя действующего лица иногда вообще отсутствует на протяжении всего микротекста, поскольку оно уже названо в его начале или даже в заглавии:

В тои же днь страсть стго мчнка антонiя:∙

Тъ``бэалексаньдрянинъродомъблгоговэинъ ибоясябга.zтъжеиприведенъкъкнязю.и вопрошенъ.иисповэдавъсебехртiанасуща.иха истиннагобгасъдрьзновенiемъ.исповэдатэмъна древэповэшенъбыстьинеtврьжесяха (л.557).

Сказуемое чаще всего простое глагольное, выраженное аористом или имперфектом глаголов перемещения (что характерно для нарратива) и некоторых других лексико-тематических групп:

Декiицарьвнидевъефесъtкартагеньскаго градамuчитьхртiянъ…идевоинъградстворити хотэнiесвое…сижестiиwтроци%прiимшезлато себэ.изыдо

нехолъитu пребыша днимногимолящесябгу… амъвлихъжебэмнихитъ`` хожаше вогрдакuпить имъбрашнаиединоюжеем у шедшuислышавъ

преженаuстьипещерыковчегъwловянъ (л.551– 551 об. – 552).

Часто употребляется составное именное сказуемое с именной частью – кратким страдательным причастием:

ипризванъбэцаремъ.иначатъвъпрашаемъ быти(л. 545);апрочiимечемъuсэченибыша (л. 553); поставленъ бы епкпом в коносэ.

и приведенъ бы клусiюиtтого бiенъбы палицамикрэпкоижелэзатяжкавозложишана

бы (л. 554 об.).

В составе именной части сказуемого могло быть и полное действительное причас-

Отмечено единичное употребление составного глагольного сказуемого: всяка сло-веснадшабгu прилэпитисяможеть (л. 8).

Многочисленны факты как беспредложного управления на месте современного предложного, так и наоборот, а также случаи, когда на месте какого-либо современного предлога функционирует другой:

и не tврьжеся ха (л. 557); возможеть блuда (л. 7 об.); плакатися грэховъ свои (л. 14об.); моромъигладомъпогубльшевои многи (л. 530); предста князюuрвану(л. 536); единъ t старець (л. 545 об.); донесоша ко антuпатu (л. 552); приведенъбы клусiю иt того бiенъ бы (л. 554 об.); идивлеся в себеи моляше къ бгu (л. 546); и zтъ же бывъ t uбiенiе хртiянъ (л. 544 об.); блговолить гь на

(л. 555 об.); да помолятся о немъ къ бu (л. 7) и др.

Отмечено единичное употребление древней конструкции-штампа «местный падеж сущ. мир с предлогом о » со значением цели – послати о миру , причем окончание в существительном – - э : и послаша дары w мирэ (л. 553).

Дважды в тексте употреблен супин: и посланiи прiидошаzтъ его (л. 529 об.); и по-славъ zтъ и (л. 544 об.). В основном же при глаголах перемещения используется целевой инфинитив: се аггелъ прiидошапоять мене (л. 545 об.) итъ`` хожашевогрдакuпитьимъ свое(л.551);ивзыденагорувысокuелеwньскuю помолитися(л. 12).

Целевые отношения в исследуемом тексте выражаются также конструкцией да плюс презентная форма: бдите и молите да не внидете внапасть (л. 537); имолюся даоста-вить менемалопокаятися (л. 545 об.); ипэснь (л. 546); ипришедпаф. нотiикостомуантонiюи възвэстиwнеи да помолится бгу (л. 55 об.) и т. п.

Отрицание в тексте могло выражаться двояко, причем в одном и том же контексте. Как известно, «факты отсутствия второго от- рицания – результат калькирования греческого оригинала; появление второго отрицания – отражение в славянских текстах живой славянской особенности, свойственной речи переводчиков» [9, с. 402–403]:

непокаянны:∙ (л. 7 об.); и никоея.жепользы прiа tних (л.1 об.); искушенъбысть. иникако же преклонися (л. 536 об.); zко ничто же uспэша помолися (л. 530); да никтожевасъ wбленится прiитинапохвалuпрестыавлдчца (л. 11 об.); ивверженабыстьвморе иничимже неврежена бывши (л. 542); егож никтоже t хртiянъ неразори (л.9).

В микротексте Мца тогож въ. вi. днь страстьстыхмчнкъфотiаианикиты есть конструкция следствия, которая ни разу больше в тексте не встречается. Это особый инфинитивный оборот с союзом яко , субъект действия в котором выражен дательным па-дежом: ибiенъбыстьтольми zкокостемъего zвитися (л. 6).

Союзы в нарративных микротекстах – сочинительные (в основном и, же ); подчинительные ( бо, зане ) употребляются относительно редко:

zтъжебывъ зане чтяшехаитогоисповэдая и истиннагобга (л. 2 об.).

Примеры с прямой речью отмечены единично: иречестарець чтоскрегчеши (л.530об.).

Назидательные микротексты неоднородны и делятся на убеждающие (21 микротекст), риторические (8) и смешанного типа (4).

Следует отметить специфический повествовательный характер древнерусского рассуждения, которое убеждало на примере соот- ветствующих сюжетов, составлявших значительную часть текста. По мнению А.А. Бруд-ного, повествованию присуща убеждающая сила. Многие библейские тексты представляют собой именно повествование, а не доказательство [2, с. 7].

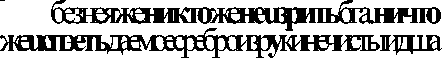

В нашем материале в убеждающих микротекстах представлено в основном убеждение повествованием, например в микротекстах Словоtжитиянифонто:∙ваwсребролюбци или Словоwuставэмнишескажитiя.иw опитемъzхъ и особенно в микротексте Слово wстемъаполинарьикакомлтынеюпритъчею. wбогатичлкаsэлонищабывша:∙ . Лишьв микротексте Словоwсохраненiиязыка встре-чаем образец современного доказательства, выраженного при помощи союзов условной и причинной семантики:

добрэ

пожити

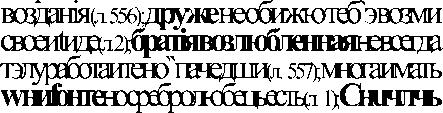

щадитеuстасвояtмногагланiя.блженъбомuжъ иженепоплъзнетсяzзыкомъсвоимъ.ненавидяи намолчаливаго.мuдръжемuжъбезмолъвiелюбить. и молча бгачтеть. тэм же tлагаите tuстъ своихлукавая.инеправаясловесаtсебеtрини.с zзыкъсвоисъблюдетъwскорбисвоюдшюсмрть братъuчитны гля. бuдивсякъчлкъскоръна непадетьzзыкомъсвоимъ.тосвершенъестьи многывосхластитивсетэлосвое. гьжеречеи глю вамъzковсякословопраздноижерекuтьчлци tдадятьwнемъслововъдньсудныиwсудишися:∙ (л. 539 – 539 об.).

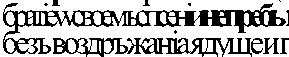

В поучениях отмечается обилие императивных конструкций, причем глаголы могут употребляться во всех формах повелительного наклонения:

Послuшаите заповэди гня (л. 557 об.);

Uбоитеся братiе бга и кнзя (л. 548);

мъпuтемъпоити

прiимемъвсiивэкъив бuдущiи:∙ (л. 11 об.); да сеслышащебратiенедръжимсязавистинопребuдемъ влюбвиистиннiиwхэiсэ:∙(л. 2об.);Всэмънамъ кождо прiиметь по дэломъ (л. 546 об.); да собер

да имать ковсэмълюбовъ (л. 535 об.).

Достаточно частотны модальные зачины назидательных микротекстов:

житiя стыатасiа(л. 555); Zкода написается вътвоеимысливсегдавторагопришествiястрашная wнатаина(л. 7 об.); Подобаетънамъ отомъ помощи прчтаяжертва(л. 532 об.).

Обилие повелительных конструкций объясняется директивным характером высказываний, особенностями интенции назидательного дискурса, призванного наставить человека на путь истины, показать, «како подобает человеку быти». В начале микротекста автор обычно обращается к читателям (слушателям) с призывом выслушать его (хотя может, как, например, Иоанн Златоуст, непосредственно приступать к изложению поучения):

честь. каковая во нь zвишася (л. 549);

(л. 558).

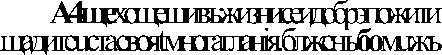

Затем, как правило, следует совокупность развернутых подробных наставлений, как, например, в микротексте Поuченiекакоподоблет дэтемъчтитиродителясвояпачесебе:∙+ :

ивсегосрцдаипомышленiяпотомъжечтиtца своегоиматерьсвою…послuшаибгапокоить старостьtцавашего… милuиtца.млтьбоtча

одвиза

(л. 14 об.).

и блuдтатбу. пiаньство. несытьство. тався

(л. 558 об. – 559).

Заключение традиционно для древнерусского учительного текста – это обращение к Богу и его восхваление: бгу нашему слава :∙ (л. 547); и томu слава подобаетъ tцуи снuи стомудхуннэ и прно и въ вэки :∙ (л. 15).

Много в убеждающих микротекстах цитирования священных текстов и фактов употребления прямой речи, причем в микротексте Словоtпатерика.wядущихмнисехъна трапезэ:∙ отмечено смешение прямой и косвенной речи:

иприношашепритчюсице гляzко бэединъ старець [8,л. 545 об.]; ипрiидеем у гласъсвыше гляzко ядущиимедъсисuтьижестрахомъи радостiюдховноюсэдятьнатрапезэ (л.546).

В назидательных микротекстах, содер- жащих строгие нравственно-религиозные правила, которым необходимо следовать читате- лям и слушателям, много условных конструкций. Последние, как известно, характерны для текстов, определяющих правовые нормы, – договоров, законов. В убеждающих микротекстах Пролога также представлены, по сути, социально-нравственные и религиозно-нрав- ственные законы, поэтому в них распространены формулы, позволяющие обозначить условие, выполнение которого является обяза- тельным для соответствия нормам поведения, жизни, признаваемым образцовыми, достой- ными подражания.

Как показывает наш материал, в поучениях частым и практически обязательным является обозначение цели, во имя которой необходимо соблюдение предлагаемых установлений, определяются условия, при которых следует осуществить необходимые деяния для достижения означенной цели:

гланiяuмаляетьзлобuиблгаtбгаизливаютсяна молчаливаго.мuдръжемuжъбезмолъвiелюбить.и молчабгачтеть. тэмжеtлагаитеtuстъсвоих

лукавая.инеправаясловесаtсебеtрини(л. 539); иматьковсэмълюбовъкмалымъиквеликимъ мируивъзвеселятсявлюбвилuчежеzстихлэбъ съзелiемъслюбовiюнежелиuпитеныителецьсъ враждою(л. 355 об.);

бо иwнэ%китъдомъсътвори.млтва же iезекiю tсмртныхвратъвохврати.итремотрокомънаросу

wгньсътвори.аннанеплодысущимлтвоюсамоила породи.моливсяданилърыкающаялвыворвэ uкроти.самъжегьuчнкомглашебдитеимолите да не внидете в напасть (л. 536 об.).

Далее, как правило, следует вывод, выражающийся следственными (редко – условными) конструкциями:

пребuдетъвнасъ (л. 15); тэмже ащектохощеть безътрудаспастисядаиматьковсэмълюбовъ (л. 535 об.); тэм же tлагаите t uстъ своих лукавая.инеправаясловеса (л. 539); коль стая литиргiанапомощьестьuмершимъегдажеисамы дшапросятьtнасъ сихъ zкоже wноядэля спсеныажрътвыгрэсисяпращають (л.533).

Риторические микротексты гораздо менее частотны (в основном это Слова Иоанна Златоуста). Они могут:

-

1) организовываться как вопросно-от

ветное единство:

Братъвопросиtцааммона .рцимикако спсuся иглаемuстарець .иидиисътвори мысльсвоюzкожзлодэитворятьсuщiивтемници wнибовопрашаютьчлкъ.гдэестькнязьикогда прiидетиtчаянiяплачютсятакоимнихъдолженъ естьтворити.иwбличатидшюсвою (л. 553 – 553 об.);

-

2) строиться как развернутая антитеза ( В тои же днь. Слово w uзцэмъ пути ведущимвжизньиwшироцэмъ.веду-щимъ % вмuкuвэчнuю:∙ ):

сежеесть скорбныи пuтьвводящiи въ цртвонбное …асе широкiи пuтьведыи в погибель (л. 14);

-

3) содержать:

– риторические вопросы: почто wстави млтыню (л. 556); что uбо есть зависти wкааннэиши (л.2); почто вводишивосвоидомъ пагубу (л. 4 об.); что ради таку имэя женu трьпиши (л.5 об.); ащеликтосвоегодомустроити неuмэетъ. како црквьюбжiеюпопечется (л.531);

– риторические восклицания: wле что се с у ть (л. 557); wнажерече еи видить.ираиимуку видэ (л.555); горемн^э какоимамъпрдстати сuдищухву. какоимамъtвэщатиемu (л. 553 об.); да колика грэхаполнаестьтаковаявещь (л. 4); что uбо есть зависти (л. 2);

– риторические обращения: почто же скорбиши wчлче едаuбоненадэешисяtбга

стражатядахъдомуiизрлевu.слышиtuстъ моихъ слово (л. 530 об.);

– сравнения, оформленные разными способами: даяко дымъtгонитьпчелытако ород лвы во рвэ uкроти(л. 537);

– элементы (в том числе словообразова- вшедши.ивсюмракотuгрэховнуюtгонить:∙

егожчюющеразбоиницибэги.и

татiезл

ыzпохоти.

недрьзнутьприкоснутисядшинопотаzющеся

548 об.);

ис миромъ почи (л. 554 об.); инеимяхутьем у вэры каменосердечьное племяжидовьское (л. 549об.); алмiанъженэкто кuмиролюбець и

завистьбоестьскорбьсрцдю.итлядши сушилотэлuиразоренiелюбвековсэмъ враждаtлученiеродуспонадобродэтели.за-логъмuченiюлишенiебжiажизни.гэwнэ

разор

наслэдiе (л. 2 об.); табоzвися wбидимымъ

женэтаинэ повэдати.лодьяботочьютэло

Потщитесябратiяисестрызовущекъ цркви.иоставитедэларукъвашихъ.ивзы%дите

разумэибжiежилище.атрапезапртлъстыя

ибо самъглетъ.zдыиплотьмоюипiакровь мою иживъбuдеть в вэки тэмже живота радивэчьнагопотрудимся.ивъстуюцрковь притецемъ (л. 534–534 об.);

– риторические повторы (в том числе с анафорой): Днь братiе мти га нашего преставльшисяtжитiасегововышнеецртво.и въ%wбительвэчнuювселяется.врадостьвэчную. ивеселiенеизгланное.аможежелаютьаггели помощница.печалнымъзаступница.искор-бящимuтэшенiе.иболящимъцэлительница правовэрнымъuтверженiе.апломъпохвала мчнкомъкрэпостьистлемънетленныивэ-нець (л. 13).

Практически во всех назидательных микротекстах синтаксис сложный, преобладают полипредикативные конструкции с обус- ловливающими придаточными. В качестве примера можно привести микротекст Слово iwанназлатаuстагоtпущающихженыи

п

одпэ

uпоимающих:∙ :

женули и женаtпрьвагомuжабэжатида естьзакономъдонегожевремениживъестьмужъ ея.свободнажебываетъпомuжнисмртивидиши zкорабаестьживuщуономu.которыяжекниги лизаконъ%пuщатиженыповелэвають.но творящiитаковаясъпрелюбодэицивмукu wсuжаютсянебоинакохощетьсuдитихсвъднь вэчнаяжилищаприходитьдньсвобожается дньбогохульнiижидовепосрамишася(л.12об.– 13); ащеzстеащепiете. ащеличтотворитевсе въславубжiютворите.uповающеwспсенiикъгу бгу :∙ (л. 546); завидить лэнивыи wстрадэ богатэющему.анепрежепонудитсякъстрадэ.t

wнъ.но якоже самъположилъестьзаконъ. да

женупоимъктотокмоwбразъегопомысливъ

uныетъаижеживямuжазря

коz

праведнициневосхотэвъпрежевостягнутисяt грэха завидитъ блuдникъцэломудрiюкроткагоа

супружницеюпоживеть.wногожлиилисвоюнаречеть

Широкая вариативность старославянс- ких по происхождению подчинительных союзов свидетельствует о том, что в связи с потребностью точно выразить средствами языка различные семантические ситуации

есиламлтвенаятабоиwнэкитъдомъсътвори.

шел активный процесс уточнения их расплывчатой семантики, процесс экстенсивный, выражавшийся в основном в агглютинативном расширении союзов, о котором пишет В.В. Колесов: «В конкретном тексте формальные единицы стали довольно значительными, иног- да превышая содержательную часть высказывания (ср. в тексте XII в.: Того бо ради и благодэть велика, понеже бо бэша чюдьна... здесь шесть(!) исходных частиц и местоимений» [3, с. 255–256]:

zкожебо истеньтелеси.такоидушамъ грэсивослэдують (л. 546 об.); иащебо словесъ стыхкнигъпослuшавъшесътворитеволюбжiю (л. 547 об.); ноzко же се бuдетктонавысоцэ горэилинаполатэ.тонегорэбоитсяниполаты. ноежесвалитисяtнею (л. 548); Млтыню uбо естьегдаслюбовiюбываетъисъдобрымъ изъволенiемътворимаиданемнишиzкодая.но якоблгодатьпрiемляиакиприwбрэтаяане погuбляz uнебо нетворитидобра.ежетвориши uнывая искорбя (л. 556); всiи%дньрадость аггеломъвеселiеназемли. почтопонеже херувимъскоеwружiеtстuпипородныхъдвереи (л. 11 об.).

Итак, анализ синтаксической организации рукописного Пролога XVI в. привел к следующим выводам.

Составляющие макротекст Пролога микротексты делятся на нарративные и назидательные. Нарративные агиографические тексты, реализующие такой тип речи, как повествование, существенно преобладают и составляют почти две трети от общего количества микротекстов. Назидательные тексты неоднородны, могут быть убеждающими (почти две трети от общего количества), риторическими и смешанными.

Разные типы дискурса обусловили различное синтаксическое построение микротекстов.

Нарративные микротексты строятся по строгому эталону, содержат устойчивые словесные формулы начала и конца. В них наблюдаются: цепи глаголов целенаправленного активного действия, сопровождающиеся супином или инфинитивом; конструкции, содержащие причастия (деепричастия) от де-либеративных и модальных глаголов; оборот «дательный самостоятельный»; конструкции нанизывания – то есть релевантные для нарратива синтаксические явления.

Основа связности микротекстов нарративного характера – хронологическая (как в летописях), в то время как назидательные тексты могли располагаться (или, по крайней мере, читаться) в произвольном порядке, что характерно для сборников анфиладного типа.

Построение назидательных текстов гораздо разнообразнее, чем структура текстов нарративных.

В убеждающих микротекстах представлено в основном столь распространенное в древнерусских памятниках убеждение повествованием. Директивный характер подобных микротекстов предполагает вневременность, трансцендентность высказываний и передается в основном различными формами глаголов повелительного наклонения, которые не квалифицируются с точки зрения отнесенности к моменту речи.

Назидательный дискурс, преобладание рассуждений, констатация истин, следование которым необходимо при соблюдении определенных условий, обозначение цели, во имя которой нужно этим установлениям следовать, – все это способствует экспликации в убеждающих микротекстах семантики обусловленности.

Риторические части Пролога представляют собой текстовые формы с разнообразным выражением внутритекстовых связей, умелым темарематическим членением информации, продуманной композицией и изощренными стилистическими украшениями. Они могут организовываться как вопросно-ответное единство, строиться как развернутая антитеза, содержать риторические вопросы, восклицания, обращения, оформленные разными способами сравнения, риторические повторы (в том числе с анафорой), различные элементы стиля «плетение словес». Синтаксис в назидательных микротекстах, особенно риторических, сложный, преобладают полипре-дикативные конструкции с обусловливающими придаточными.

Список литературы Синтаксическая организация рукописного пролога XVI века

- Акимова, Э. Н. Реализация категории обусловленности в языке памятников письменности русского средневековья (XI-XVII вв.)/Э. Н. Акимова. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. -240 с.

- Брудный, А. А. О сознании и тексте/А. А. Брудный//Мысль и текст. -Фрунзе: Илим, 1988. -С. 3-10.

- Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык/В. В. Колесов. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -296 с.

- Ларин, Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X -сер. XVIII вв.)/Б. А. Ларин. -М.: Высш. шк., 1975. -328 с.

- Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы/Д. С. Лихачев//Избранные работы: в 3 т. -Л.: Худож. лит., 1987. -Т. 1. -С. 276-531.

- Перегонцева-Граве, Л. В. Дательный самостоятельный в русском литературном языке XII-XVII вв.: автореф. дис. … канд. филол. наук/Перегонцева-Граве Людмила Васильевна. -Л., 1955. -14 с.

- Припадчев, А. А. Иерархическая организация синтаксической системы древнерусского книжного языка XI-XIII вв./А. А. Припадчев. -Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1986. -176 с.

- Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (XI-первая половина XIV в.)/отв. ред. Д. С. Лихачев. -Л.: Наука, 1987. -494 с.

- Хабургаев, Г. А. Старославянский язык/Г. А. Хабургаев. -М.: Просвещение, 1974. -432 с.