Синтез апертуры интерференционного поля

Автор: Турухано Борис Ганьевич, Турухано Никулина, Вилков Евгений Александрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Наномасштабные изображения

Статья в выпуске: 2 т.35, 2011 года.

Бесплатный доступ

Описан синтез апертуры интерференционного поля в оптическом диапазоне, позволяющий записать широкоапертурные прецизионные линейные и радиальные голографические дифракционные решётки. Разработанный авторами метод фазовой модуляции позволил увеличить точность фазовых измерений при синтезе голографических дифракционных решёток, благодаря чему в настоящее время создаются линейные и угловые измерительные системы, обладающие наноразрешением.

Синтез апертуры, интерференционное поле, линейные и радиальные голографические дифракционные решётки, нанометрология, наноизмерительные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14058997

IDR: 14058997

Текст научной статьи Синтез апертуры интерференционного поля

Синтезом апертуры интерференционного поля (ИП) будем считать фазированное соединение с высокой степенью точности участков интерференционного поля и последовательную запись этих участков на светочувствительный носитель.

Синтез апертуры в радиолокационном диапазоне привёл к сверхразрешающему виденью предметов на земле со спутников и самолётов.

Существует ли синтез апертуры в живой природе, где требуется сверхразрешение, необходимое для выживания? Известно, что дельфины обладают способностью различать размеры предметов много меньше длины волны ультразвука, с помощью которого они ориентируются в мутной воде. При этом был обнаружен мощный нерв, идущий от излучателя ультразвука в мозг дельфина - необъяснимый факт. Можно привести также пример летучих мышей, которые в тёмном помещении могут летать между тонкими проволоками и не натыкаться на них. По критерию Аббе-Релея они их не должны видеть! Но, когда природе необходимо решить сложные задачи, она находит решение, причём удивительное и оптимальное.

В работе [1] авторы предположили, что и дельфины, и летучие мыши производят синтез апертуры за счёт запоминания в мозгу фазированной картины, образованной интерференцией отражённой от предмета и вспомогательной волн от ультразвукового источника. Запоминание и накопление этой информации происходит за время, необходимое для синтезирования такой апертуры, которая позволила бы им идентифицировать указанный объект.

Конечно, хотелось бы узнать детали этого процесса у дельфинов и летучих мышей, но мы, к сожалению, при всём нашем интеллекте не сумели ещё разгадать их язык (!) и можно лишь делать различные предположения.

Какой критерий необходим для синтеза апертуры? Он очевиден: если создаём волновой образ по фрагментам, то точность соединения фрагментов должна быть А фр << X, чтобы ошибка всего образа была меньше X.

Если Лейт и Упатниекс [2] перешли к голографии от синтеза апертуры в радиолокационном диапазоне, то авторы пришли к синтезу апертуры ИП в оптическом диапазоне от голографии.

Эти оба направления по синтезу апертуры продолжают развиваться в настоящее время, к примеру авторы работ [3,4] используют метод синтеза апертуры для зондирования Земли, а также для синтеза апертуры антенны.

В оптическом диапазоне совершенствование метода синтеза апертуры ИП позволило создать уникальные по точности и разрешению приборы [5,6,7].

Авторы стремились создать сверхточные голографические дифракционные решётки - линейные (ЛГДР) неограниченной длины [8] и радиальные (РГДР) [12], необходимые для изготовления прецизионных наноизмерительных систем.

1. Синтез апертуры линейного интерференционного поля

Сразу стало очевидно, что синтезировать интерференционную линейную структуру неограниченной длины можно, используя лишь ограниченный фрагмент ИП, т.к. создание плоского волнового фронта с апертурой более 1 метра и аберрациями ~X/100 - практически неразрешимая задача.

Коррекция ошибок при высокоточном синтезе апертуры ЛГДР по отдельным фрагментам ИП ставит определённые требования к точности соединения отдельных фрагментов ИП, а именно: погрешность фазированного соединения этих фрагментов А фр должна удовлетворять следующему условию:

А фр <<Х , (1)

т.е. она должна быть порядка нескольких нанометров.

При переходе к практической реализации синтеза апертуры ЛГДР неограниченной длины пришлось решать две задачи:

-

1. Контролировать равномерность фазового распределения интерфенционного поля (ФРИП) с точностью ~X/100 для выбора коллимирующей оптики интерферометра и его оптимальной настройки [9,10].

-

2. Разработать сам процесс синтеза ЛГДР по отдельному фрагменту ИП таким образом, чтобы ре-

- зультат соответствовал как бы ИП неограниченной длины, скопированному в виде линейной голографической дифракционной решётки [11].

Первую задачу удалось решить, используя два метода.

Первый метод заключается в использовании ЛГДР, согласованной с ИП и жёстко связанными с ней фотоприёмниками [9], и в измерении разности фаз между фотоприёмниками. При этом измерения не будут зависеть от изменения интенсивности освещающего лазера и аберраций системы, которые будут аддитивно входить в каждый акт измерений.

Для осуществления измерений разности фаз с более высокой точностью был разработан второй метод двухчастотной фазовой модуляции [10]. ИП модулируется с помощью пьезокерамической ячейки на частоте ω и 2ω. Эта модуляция применяется не только при исследовании ФРИП, но и при синтезе ЛГДР неограниченной длины. Этот вид модуляции успешно работает при амплитудах модуляции менее λ/10, что позволяет использовать её в процессе записи ЛГДР. При исследовании ФРИП и при синтезе ЛГДР были выбраны следующие амплитуды модуляции:

а ω = 0,03 мкм, а 2ω = 0,08 мкм.

Было найдено аналитическое рекуррентное выражение для двухмерного ФРИП [11]:

V ( x 0 + iu, y 0 + jv ) =

= v ■ + - i - ( v nj -V o j ) - i- £ А Ф kj + ]L Л Ф ki , N N k = 1 k = 1

где N – число измерений вдоль оси ОХ (перпендикулярной полосам ИП), а u – расстояние между двумя точками на голографической решётке, в которых измеряется разность фаз φ ki . Ось ОY направлена вдоль полос ИП и v – расстояние между точками по оси ОY, вдоль которых измеряется разность фаз φ kj .

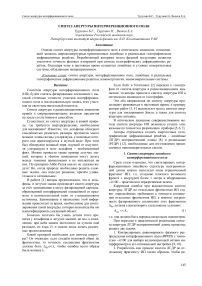

На рис. 1 показано ФРИП в выходной апертуре адаптивного двулучевого интерферометра, полученное экспериментально после оптимальной настройки ИП интерферометра.

Рис. 1. Фазовое распределение интерференционных полос поля двухлучевого адаптивного интерферометра при оптимальной настройке. Фазовая карта показывает, что отклонение от идеального линейного распределения полос на центральном участке длиной 70 мм не превышает ±0,02λ

Участок ИП с наиболее равномерным распределением полос выбираем по карте ФРИП. Это участок вдоль оси ОХ (в одном из конкретных случаев) длиной ~70 мм и неравномерностью полос менее ±0,02λ. Этот участок и будет использоваться в дальнейшем при синтезе решётки.

Рассмотрим процесс синтеза ЛГДР, который состоит из ряда последовательных операций.

-

1. Настройка двухмерного адаптивного интерферометра на определённую частоту решётки.

-

2. Изучение функции ψ( х , у ) в выходной апертуре интерферометра. Выбор наиболее равномерного участка.

-

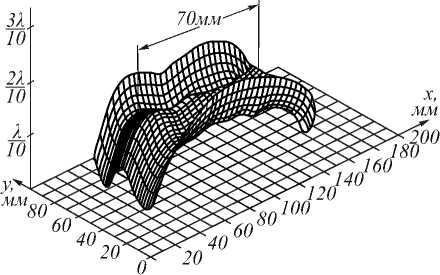

3. Запись ГДР из нефазированных участков: А , В , С … (рис. 2) с суммарной длиной будущей фазированной решётки.

Рис. 2. Последовательность фаз синтеза метрологической голографической решётки. Р – фотографическая пластинка;

РН1 и РН2 – фотоголовки, А, В, С, D – участки вспомогательной ГДР; 1, 2, 3, 4 – фазированные участки синтезируемой (основной) ГДР

Операции 1-3 выполняются только один раз перед синтезом серии ЛГДР.

Фазирование фрагментов основной решётки при синтезе осуществляется по картине муаровых полос, которые образуются от взаимодействия вспомога- тельных голографических решёток (А, В, С…) с ИП. Разность фаз муаровых полос определяется двумя системами фотоприёмников РН1 и РН2, расположенными за вспомогательными решётками, как видно из рис. 2, где показано последовательное перемещение ЛГДР в процессе синтеза.

Рассмотрим последовательность шагов синтеза ЛГДР.

-

1. Экспонируется первый участок основной решётки и запоминается фаза муаровых полос φ 1 на первой фотоголовке РН 1 . Затем обе решётки сдвигаются влево на половину длины участка А вспомогательной решётки.

-

2. Фаза муаровых полос φ 1 восстанавливается на фотоголовке РН 1 смещением ИП в пределах одного периода (в нашем случае 1 мкм) подачей напряжения на пьезокерамическую ячейку (ПЯ). ПЯ смещает волновой фронт в одном плече двулучевого интерферометра, что приводит к смещению ИП в выходной апертуре интерферометра [11]. Полученная после смещения ИП фаза φ 2 на фотоголовке РН 2 запоминается.

-

3. Решётки вновь сдвигаются на полшага участка В , и на фотоголовке РН 2 восстанавливается фаза φ 2 муаровых полос смещением полос поля подбором соответствующего напряжения на ПЯ. После восстановления фазы φ 2 на РН 2 происходит экспозиция участка 2 основной решётки.

-

4. После экспозиции второго участка процесс последовательных запоминаний значений фаз φ n на фотоголовках и их восстановлений после пошаговых смещений повторяется, пока не будет синтезирована вся основная ЛГДР.

Именно процесс запоминания и восстановления фаз на фотоголовках позволяет фазировать участки 1-2, 2-3, 3-4, и т.д. по вспомогательным решёткам, с помощью которых и определяется фазовый сдвиг между участками А-В , В-С , С-D и т.д. вспомогательных решёток Δφ AB = φ 2 – φ 1 , Δφ BC , Δφ CD и т.д. При идеальном ИП, совершенном и идеально жёстком интерферометре описанный выше процесс позволяет синтезировать ЛГДР неограниченной апертуры с точностью до фазирования отдельных участков решётки при синтезе Δ (Δφ).

В случае реального интерферометра с подвижными частями при их перемещении происходит изменение частоты ИП, т.к. меняется угол θ между осями плеч интерферометра Δθ, происходит наклон решёток в двух плоскостях при их пошаговом перемещении на углы Δα и Δβ. В работе [11] показано, как величины Δθ, Δα и Δβ переводятся в сигналы рассогласований, которые в виде обратных связей подаются на исполнительные механизмы и автоматически отрабатываются.

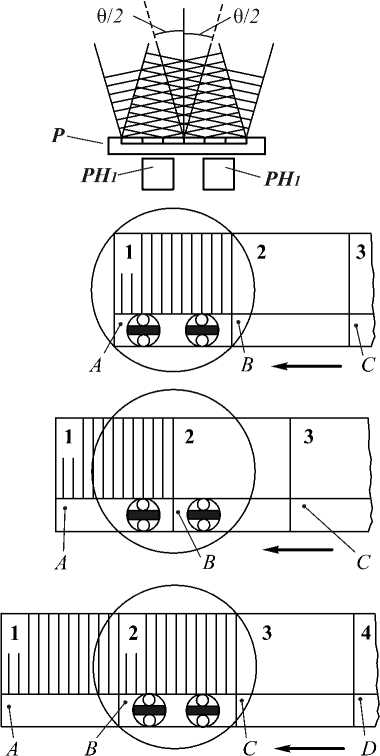

На рис. 3 даётся фотография с ЛГДР длиной 1200 мм и частотой ν 0 = 1000 мм-1.

Погрешности синтеза ЛГДР (Δ S ) определяются следующими величинами:

-

– фазовыми рассогласованиями при фазировании отдельных участков Δφ;

– коррекцией пространственной частоты ИП – Δθ ;

– коррекцией поворотов решётки при пошаговом смещении на углы Δα и Δβ;

– отклонением ФРИП от идеально равномерного Δψ( х , у ):

AS (x, y ) = j^ Аф i +

i = 1

+K£ (Aaix + Ав ix + A0 ix) + Ay( x, y),

i = 1

где К – волновой вектор ЛГДР.

Для определения ошибок ЛГДР несколько метровых решёток было исследовано во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и определена ошибка в виде

A S = ± ( 0,02 + 0,4 L ) мкм , (4)

где L – длина решётки в метрах.

Отметим, что первый член выражения (4) определяет случайную ошибку, в основном зависящую от величины Δψ ( х ). Сравним отклонение от равномерности выбранного участка ИП: ±0,02λ с первым членом выражения [4]: ±0,02мкм. Второй член ±0,4 L вызван систематическими ошибками процесса синтеза и может быть уменьшен совершенствованием процесса синтеза или учтён при использовании ЛГДР в процессе измерений.

Рис. 3. Фотография линейной голографической решётки ЛГДР (L = 1200 мм) с частотой 1000 лин/мм

2. Синтез апертуры радиального интерференционного поля

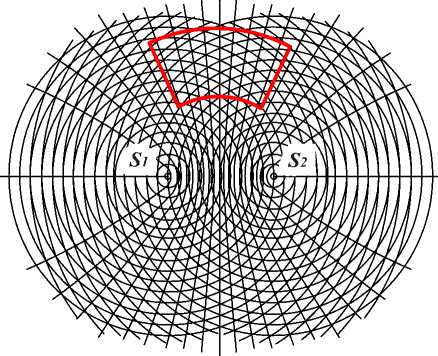

При создании линейного ИП для синтеза ЛГДР использовались плоские волны, т.к. их сравнительно легко создавать и контролировать. Кроме плоских волн, наименьшими аберрациями обладают сферические волны, образованные точечными источниками. Оказалось, что именно интерференция двух сферических волн позволяет получить участок ИП с интерференционными линиями, исходящими приблизительно из единого центра. На рис. 4 показано сечение интерференционной картины двух сферических волн от двух точечных источников S 1 и S 2 .

В выделенном сегменте интерференционные полосы имеют квазирадиальное распределение. В ра-

боте [12] исследуются условия оптимального выбора такого сегмента в поле сферических волн для последовательного синтеза радиальной апертуры ИП в виде РГДР.

При синтезе РГДР, как и при синтезе линейной решётки – ЛГДР, используется вспомогательная решётка. В нашем случае была выбрана фазированная радиальная решётка от серийного углового датчика с 32400 линиями. Заметим, что только центральная интерференционная полоса является прямой линией (рис. 4), проходящей через центр «0», определяемый идеальным радиальным сегментом, а интерференционные полосы вправо и влево от центра «0» имеют разную кривизну.

Рис. 4. Сечение картины интерференции двух сферических волн от двух точечных источников S1 и S2

Для компенсации этого эффекта было использовано два приёма:

– была использована динамическая запись выбранного сегмента на стеклянный диск со светочувствительным слоем;

– использовался стробоскопический метод записи, т.е. экспозиция выбранного сегмента осуществлялась каждый раз при повороте диска на шаг вспомогательной решётки. Полная экспозиция осуществлялась за несколько оборотов диска, что определялось светочувствительностью диска и мощностью лазера.

Описанные приёмы приводили к усреднению ошибок выбранного сегмента, а также к усреднению ошибки равномерности вращения шпинделя, на котором устанавливаются вспомогательная радиальная решётка и записываемый диск.

Многократным удвоением частоты интерференционных полос выбранного сегмента была синтезирована радиальная решётка с рекордным числом полос 518400. На рис. 5 приведена фотография такой решётки со средним диаметром дорожки ∅ = 180 мм.

Исследования показали, что угловая точность записи радиальных штрихов составила ±0,2 угл.с, а после устранения систематических ошибок получена рекордная точность углового датчика на базе такой решётки ±0,05 угл.с. Во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева на основе такой РГДР создан динамический эталон угла.

Выводы

Впервые удалось синтезировать апертуру линейного и радиального ИП в оптическом диапазоне. Это привело к синтезу ЛГДР и РГДР с рекордными равномерностью нанесения и количеством штрихов.

На основе этих голографических решёток создан ряд разновидностей наноизмерительных линейных и угловых приборов с разрешением 0,01 мкм и 0,01 угл.с.

Рис. 5. Фотография радиального голографического диска со средним диаметром штриховой дорожки: ∅ = 180 мм и числом штрихов N = 518400

Эти приборы используются как в России, так и за рубежом: Украина, США, Англия, Япония, Китай и т.д.

Отметим, что методы синтеза линейных и радиальных голографических решёток, методы их копирования, аттестации и создание приборов на их базе защищены десятками патентов в ведущих промышленных странах [5-7, 13].

Однако авторам представляется, что потенциал синтеза таких полей не исчерпан, а находится лишь в начале пути. К примеру, если линейную голографическую структуру промодулировать френелевской зонной структурой, можно получить фокусирующую структуру неограниченного размера, которую можно применить на телескопе типа «Хаббл».

РГДР уже применяются для высокочастотной модуляции оптических пучков.