Синтез музыки и физики в процессе самореализации личности в киберпространстве

Автор: Маченин Андрей Александрович

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Рубрика: Человек в информационном мире

Статья в выпуске: 14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Что мы знаем об аудиовизуальной невербальной арт-профилактике XXI века? Какие невербальные кибертехнологии будущего разработаны и применяются уже сегодня для образовательной, развивающей и художественно-творческой выразительности, социальной адаптации и профессиональной реализации, как обычных людей, так и людей с ограниченными возможностями здоровья? В данной статье мы приоткроем завесу в мир интегративных кибертехнологий, ключевыми компонентами которых являются элементы систематизации восприятия музыки и электроники, свето-лучевой магнитной акустики и кинематики человеческого тела.

Физика, музыка, электромагнетизм, акустическая лазерно-лучевая киберсистема, кинетика человеческого тела, социальная адаптация, образовательная аудиовизуализация, невербальная арт-профилактическая киберсреда

Короткий адрес: https://sciup.org/147218212

IDR: 147218212 | УДК: 316.77

Текст научной статьи Синтез музыки и физики в процессе самореализации личности в киберпространстве

Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой.

Максим Горький

Киноурок физики

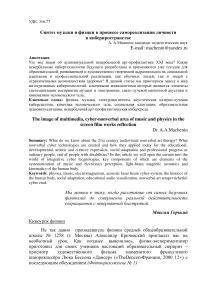

Не так давно преподаватель физики средней общеобразовательной школы № 1258 (г. Москва) Александр Кричевский пригласил нас на необычный урок. Как позднее выяснилось, физик-экспериментатор приготовил для своих учеников настоящий образовательный сюрприз – просмотр художественного фильма знаменитого французского кинорежиссёра Люка Бессона «Дансер» («TheDencer»Франция, 2000 12+) с последующим обсуждением.(Фотоприложение № 1)

Яркий, динамичный сюжет и художественное высокотехнологичное содержание кинокартины захватили школьную аудиторию моментально. Заметим, что представленный фильм был снят 15 лет назад и не имел сногсшибательной новомодной компьютерной графики. Но по реакции ребят и их последующей активности при обсуждении стало очевидно, что учащимся 10 «В» очень понравился как сам фильм, так и подобный неформатный подход к уроку физики.

Сюжет киноленты весьма неординарен: молодая танцовщица Индия от рождения нема, но при этом прекрасно танцует. Её мечта – научиться говорить и петь. Из-за своего недуга Индия не может полностью реализоваться в профессиональнойи общественной жизни. У неё мало друзей. Её не принимают в балетную труппу, так как люди попросту не понимают, что она хочет сказать и как с ней общаться. Настоящей отрадой для Индии становится бескорыстная работа с коррекционной группой местного детского сада, где она занимается ритмикой с плохо говорящими, слышащими и такими же, как она, немыми от рождения детьми.

Тем временем, молодой и талантливый физик по имени Айзек проводит исследования в направлении акустики и кинетики, но явно претерпевает творческий кризис. Учёный никак не может довести до ума свой научный проект.

Индия много работает над собой и своей хореографией, участвует в различных уличных танцевальных battle, но, чтобы зарабатывать на жизнь, ей по выходным приходится танцевать в местном ночном клубе.

По приглашению лучшего друга, завсегдатая танцевальных вечеринок, в один из таких вечеров в клуб приходит и физик Айзек, чтобы на время отвлечься от затянувшегося исследования.Учёный вдохновляется оригинальными движениями немой танцовщицы и придумывает кинетическую электроакустическую установку, способную за счёт сигналов с электромагнитных датчиков на теле человека преобразовывать кинетику невербальных коммуникативных и хореографических движений в удивительную электронную музыку. Так учёный физик находит новые идеи для своего кинетико-акустического научного проекта, но, главное, помогает немой танцовщице, через кинетику танца, научиться говорить, петь и самовыражаться голосом музыки.

В фильме оригинально, ярко и содержательно раскрыта актуальная на сегодняшний день тема интеграции техники, технологии, хореографии и музыкального творчества невербального самовыражения человека.

Действительно,с проблемами в сфере социализации и профориентации в реальной жизни сталкиваются не только обычные люди. Гораздо тяжелее приходится тем, чье здоровье имеет серьёзные нарушения врождённого или приобретённого характера. В этом случае могут прийти на помощь технические и технологические инновации на основе разноформатных направлений культуры и искусства: медиатехнологии самовыражения, аудиовизуализация художественно-творческого пространства, музыка, хореография, вокал и т. д.

После урока мы с коллегами задались рядом вопросов. К примеру, возможно ли такое развитие событий в реалиях современной жизни, а также насколько подобные невербальные кибертехнологии интеграции науки и искусства (физики и танца, математики и музыки) разработаны и внедрены в эмпирическую образовательно-развивающую, арт-профилактическую и реабилитационную действительную практику. А главное, какие ещё инновационные разработки позволяют через средства невербального управления, общения и самовыражения помочь образовываться, развиваться и совершенствоваться как обычному человеку (школьнику), так и людям, имеющим различные ограничения в возможностях здоровья (опорнодвигательного аппарата, голоса, речи, слуха, зрения и т.д.)?

Невербальная спецификация «языка тела»в коммуникации и самовыражении человека

Невербальное общение, более известное как «язык тела», включает в себя большинство форм самовыражения человека, которые не опираются на прямую речь или конкретные слова. Наблюдения показали, что человек, даже не имеющий проблем с голосом, речью или слухом, в процессе взаимодействия с окружающим миром от 60% до 95% информации передаёт с помощью невербального коммуницирования[5].

Понимание и интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения и самовыражения любого человека. Инструментом такого «общения» становится всё тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов воспроизведения и непосредственной передачи или обмена информацией, которое включает в себя множество форм выражения.

Такими формами являются:

- голос, интонация;

-

- внешнийвид, одежда, поза;

-

- выражениелица, улыбка, взгляд;

-

- жесты, движения, танец, походка;

-

- кивок и движения головой, покачивание конечностями, направление конечностей, имитация некоторого поведения;

-

- аплодисменты;

-

- прикосновения;

-

- рукопожатие;

-

- объятия;

-

- действия - уверенность, осторожность, безразличность, агрессивность; - мимика.

Существуют особые системообразующие подходы к невербальным формам знаковых коммуникаций: социально-перцептивный, экстра-и паралингвистический, интерактивный, оптико-кинетический, oльфакторный и проксимистический:

-

- социальный и межличностный перцепционный подход - это процессы восприятия социальных объектов, под которыми обычно подразумеваются люди и социальные группы. Также это процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;

-

- экстра- и паралингвистический подход вокализации, т. е. качество голоса, его диапазон, тональность: покашливания, темп, ритм. Высота голоса и его изменения многое могут сказать об эмоциональном состоянии человека, о том, что он на самом деле хочет сказать;

-

- интерактивный подход предполагаетособый вид коммуникации (принцип вопроса и ответа) в процессе невербального взаимодействии двух или более индивидов;

-

- оптико-кинетический подход предстаёт как отчётливо воспринимаемое свойство общей моторики различных частей тела: рук – жестикуляция; лица – мимика; позы - пантомимика;

-

- ольфакторный подход представляет собой совокупность запахов, оказывающих влияние на коммуникацию;

-

- проксемистический подход - это расположение партнера в пространстве и времени. Включает в себя три элемента: зона, позиция, поза. Размещение партнеров лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизирует внимание к говорящему, «контакт глаз» и т. д.[5].

Невербальные сигналы способны передавать обширную информацию: о личности собеседника, его темпераменте, эмоциональном настрое в момент общения. Они позволяют вычислить его коммуникативную компетентность и социальный статус, получить представление о самооценке человека. Через невербальные средства передается отношение собеседников друг к другу, их близость или удаленность, тип отношений, а также динамика взаимодействия[5, c.148]. Как правило, эти сигналы выполняют функции дополнения или полного замещения речи, репрезентации эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу.

Танец как прогрессивная форма невербальной коммуникации современных детей и подростков

Философский смысл термина «танец» – жест, душевное движение, деятельность ума (Цицерон); порыв, вдохновение (Овидий); стадия развития (Колумелла). Красота, элегантность, грациозность – все эти слова также про танец. Цель танца – рассказать сюжет или выразить чувства. Если говорить в контекстных рамках невербальной коммуникации людей, то танец априори является как связующим условием средства общения, так и прекрасным способом повседневного художественно-творческого самовыражения современных детей и подростков. (Фотоприложение № 2)

Из истории педагогики музыкального образования известно, что вопросами использования элементов невербального общения и самовыражения через танец занимались многие отечественные и зарубежные учёные: А.И. Буренина, Л.В. Виноградов, Й. Вуйтак, В.А. Жилин, В.Р. Каневский, К. Орф, А Остертаг, Е.И. Поплянова, И.Э. Сафарова, Т.Э. Тютюнникова и т. д.

Немецкий композитор-экспрессионист и педагог К. Орф, создавший в 1924 году совместно с Доротеей Гюнтер школу гимнастики, музыки и танца «Гюнтершуле», отмечал серьёзную необходимость подбора к музыке соответствующих настроению танцевальных движений. ЙосВуйтак, преподаватель ряда институтов музыки Бельгии, Голландии, Франции и США, считал, что танец способствует социализации детей и молодёжи [1].

Многие педагоги и хореографы-новаторы, рассматривавшие те или иные пути введения детей в танцевальное творчество, отмечали: в этом процессе у детей развиваются определенные коммуникативные умения, необходимые для общения как друг с другом, так и со взрослыми – родителями или педагогами. Поэтому в методике музыкально-ритмического воспитания детей появился термин «коммуникативный танец», который, по мнению В.А. Жилина, является художественной деятельностью, включающей комплекс определенных танцевальных упражнений, направленных на установление общения между людьми (детьми)[3].

Невербальное общение и танец имеют много общих элементов, таких как сигналы и знаки, пространственно-временная структура, установление и регуляция взаимоотношений. Невербальные средства общения в танце не только облегчают взаимодействие и взаимопонимание партнеров, но и являются великолепными средствами художественно-творческой выразительности.

Говоря о современных тенденциях развития танцевальных направлений детей и молодёжи, надо заметить, что, помимо классических форматов (румба, полька, хоровод, русские народные, эстрадные и бальные танцы), в процессе хореографической эволюции появились новые популярные у подростков танцевальные направления: брейк-данс, тектоник, джампстайл, шаффл, нью-стайл, ключевыми элементами которых являются и многочисленные невербальные исполнительские коммуникации.

Баттлы (от англ. «battle» – «поединок»)[4]– хорошо известное понятие в современном танцевальном мире. Как правило, такой коммуникативный формат распространён у средних и старших молодёжных групп. Баттлы – это не только способ невербального взаимодействия и общения. Это также соревнование, в процессе которого исполнитель или команда импровизируют под музыку и стараются удивить публику и соперника самостоятельно придуманными пируэтами и прыжками, а при наличии определённой спортивной подготовки – развлечь впечатляющими акробатическими элементами. В процессе коммуникативного состязания видны и взаимоотношения участников. Это может быть и неприязнь – тогда битва носит враждебный характер, что создает более горячую атмосферу. А если

«баттлеры» – друзья, то они могут «разыгрывать» это состязание, иронично изображая ярое соперничество.

Известно, что в фольклорной традиции нет разделения на исполнителей и зрителей: все присутствующие являются участниками и создателями танцевального действия. Этот момент является весьма существенным как в коммуникативном танце, так и в batlle, поскольку они обеспечивают механизм невербального эмоционального анализа и оценивания, тем самым раскрепощая непосредственных участников и наделяя смыслом сам процесс их участия в танцевальном процессе. Громкие крики, свист и аплодисменты выражают симпатию или антипатию зрителей и определяют победителей после нескольких раундов, конкурсных периодов. Баттлы являются мощным стимулом для танцоров-дансеров, для того чтобы совершенствовать свои навыки и изучать новые веяния своих хореографических и музыкальных направлений.

Удобство подобных развивающих танцевальных форматов для образовательной и реабилитационной арт-профилактической деятельности в том, что для участия в танцевальных поединках (также, как и при исполнении коммуникативного танца) от танцоров не требуется специальной хореографической подготовки, а следовательно, они доступны любому человеку (ребенку), особенно в условиях введения его в процесс танцевального невербального общения.

Затрагивая тему невербальной арт-профилактики детей и подростков с ограниченными возможностями, отметим, что в этих индивидуальных и групповых танцевальных коммуникациях активно развивается межличностная динамическая сторона общения – легкость вступления в контакт, мотивация и инициативность. Они также развивают эмпатию и сочувствие к партнеру (к команде соперников), способствуют эмоциональности и выразительности невербальных средств общения в группе. Выкрики приветствия и одобрения не только поднимают настроение танцующих, но и помогают удерживать метроритм и точное выполнение хореографического движения. Подобные форматы танца способствуют визуальному развитию чувства формы: различные музыкальные части (миксы) иллюстрируются особыми по стилистике и эмоционально-выразительной оригинальности танцевальными движениями.

В процессе танцевального невербального общения также важно взаимодействие участников с деталями интерьера площадки – различного инвентаря, музыкальных инструментов и предметов гардероба.

Придумывая и отрабатывая танцевальные приёмы, ребята познают себя, практикуют коммуникацию со сверстниками, знакомятся с культурой различных стран и музыкальных стилей. Они открывают для себя разнообразие национальных характеров и традиций. Ценность коммуникативных танцев и batlle также в том, что они способствуют повышению самооценки у тех детей и подростков, которые чувствуют себя неуверенно в окружающем их коллективе. Поскольку подобные танцы построены в основном на жестах и движениях, выражающих дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то в целом они воспроизводят положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в подобных мероприятиях, ещё больше способствует развитию отношений между детьми и, тем самым, приводит к нормализации социального микроклимата в группе.

Коммуникативный танец и battle имеют сильное реабилитационное, профилактическое и социально-мотивационное действие для людей имеющие ограничения здоровья.

Говоря о коммуникативных возможностях невербальности, заметим, что практически все народности мира, в той или иной степени, начиная с истоков собственного социокультурного этноса, активно используют совокупность вербального и невербального общения. К примеру, жители Испании или Индии, помимо обычной речи, в повседневном общении активно жестикулируют, используют мимику лица, артикуляцию губ и отдельные эмоциональные разнотональные голосовые звуки. К примеру, испанская техника «Фламенко» напрямую использует танец, вокал, перкуссионную ритмику и гитарные мелодии. Здесь нет центрального ролевого исполнителя, все в той или иной степени являются ведущими и объединяющими друг друга. Каждый исполнитель – солист, даже участники бэквокальной группы.

Это можно наблюдать, например, и в индийском кинематографе или театре. Редкий спектакль или кинофильм, имеющий постановочную прописку «болливудских» кинокомпаний индийского города Мумбаи (бывший Бомбей), обходится без ярой жестикуляции, артикуляции и мимикуляции, не только дополняя эмоциональный фон диалогов актёров, но и наполняя особым содержанием исполняемые в фильмах песни, танцы и т. д.

Важным, а иногда и определяющим моментом является включение в структуру творческой реализации коммуникативных приёмов различных киберсистем и непосредственно высокотехнологичной интерактивной киберсреды. Особым невербально-выразительным коммуникативным эффектом обладают практико-предметные наработки включения в творческий и арт-профилактический реабилитационный процесс популярных на сегодняшний день интерактивных высокотехнологичных свето-диодных, электромагнитных, инфракрасных, лазерно-лучевых и аудиовизуальных свойств мультимедийной образовательной, художественно-творческой и профориентационнойкиберсреды школьников. ЖК-мониторы и проекторы, электронные доски и светодиодные панели, лазерно-лучевые маркеры, фонари и указки – все помогает танцорам-исполнителям и зрителям в комплексе организовывать определённую сюжетно-ролевую медийную художественно-коммуникативную атмосферу, ориентироваться в пространстве танцевального общения и выстраивать интересные геометрические аудиовизуальные фактуры.

Современные условия и предпосылки к интеграции искусств и наук

В настоящее время многие учёные практики работают в сфере интеграции всевозможных областей классических и современных искусств: поэзии, хореографии, живописи, музыки и т. д. Мы решили шагнуть ещё дальше и явить на свет новые формы интеграции не только искусств, но и целых наук и неординарных исследовательских направлений. Особый акцент мы сделали на интеграции разнополярныхнаук: гуманитарных и художественно-творческих (медиапедагогика, лингвистика, литература, музыка и хореография) и точных наук (математика, физика, электроника, акустика и кинетика).

Исторический экскурс развития экранных искусств свидетельствует о том, что, благодаря плодам многих научных изысканий, в медийном пространстве регулярно появляются новые виды медиа: живопись и фотография, музыка и радио, театр и кинематограф и, конечно же, телевидение и интернет.

Но апогей техники и технологии интеграционного общенаучного процесса стал возможен, когда электротехника и компьютерные интерактивные системы эволюционировали в интерактивные, самостоятельноразвивающиеся высокотехнологичные структуры, способные помогать человеку во всевозможных профессиональных и личностных реализациях.

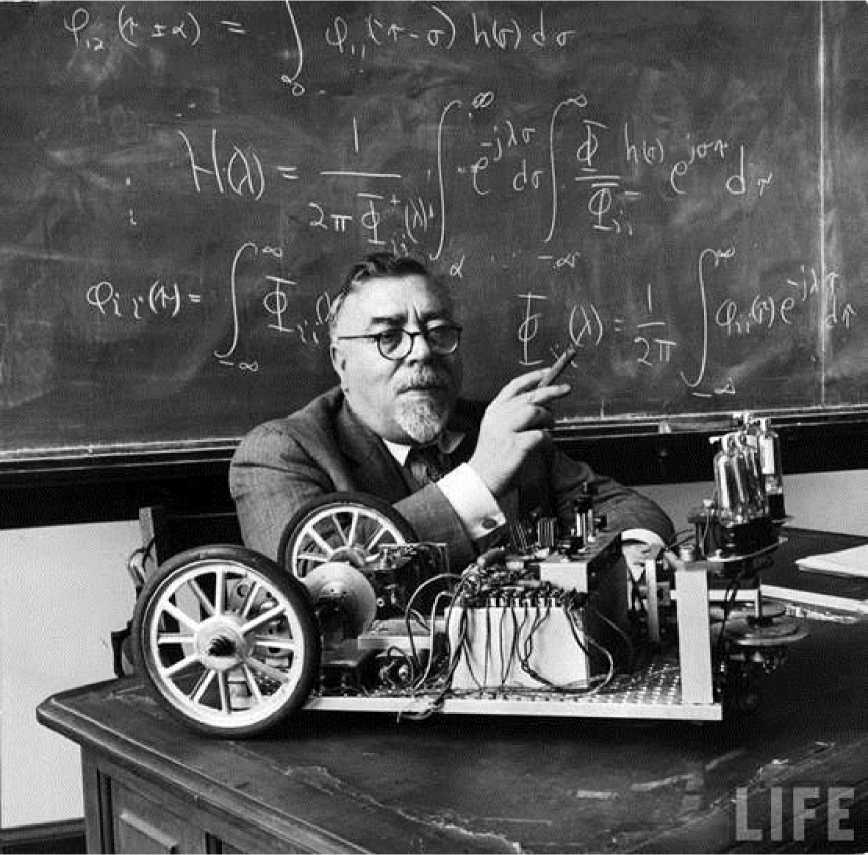

Американский учёный, физик и философ Норберт Винер стал отцом-основателем кибернетики. (Фотоприложение № 3). В книге «Человек управляющий» великий киберреформатор писал: « Я определял кибернетику как науку об управлении и связи, будь то в машинах или живых организмах … Я обозначал эту область проблем словом «кибернетика» по той простой причине, что находил в процессах, происходящих сегодня, в биологических и инженерных науках, много родственного и стремился к такому словоупотреблению, в котором родственность различного была бы выражена и осознана. Иначе работа в этих отраслях шла бы разрозненно и без понимания фундаментальной общности проблем. Цель состояла в том, чтобы объединить усилия в различных отраслях науки, направить их на единообразное решение сходных проблем» [2].

Не секрет, что именно люди, по разным причинам имеющие явные ограничения возможностей здоровья, более всех предрасположены к тесному взаимодействию с интерактивными невербальными моделями реальной и виртуальной киберсреды. Благодаря стремительному развитию электроники и электротехники, всевозможных электромагнитных, лазерно-лучевых, интерактивных и сенсорных технологий стало на порядок ощутимее увеличение человеческих способностей, особенно в художественнотворческой и социальной реализации.

Задачи кибертехнологий просты: разнообразить и восполнить привычный окружающий мир, годами являющийся замкнутым, ограниченным миром темноты, тишины, территорией квартиры или комнаты. Расширение возможностей за счёт вовлечения человека в высокотехнологическое пространство реальных и виртуальных киберсистем для многих людей является единственным способом невербального общения и самовыражения. Даже виртуальное расширение возможностей, а тем более жизненного пространства, для многих людей служит серьёзным стимулом к художественно-творческой этико-эстетической деятельности как в профориентации, так и в общественно-социальной жизни.

Погружение в арт-профилактическую и терапевтическую аудиовизуальную атмосферу искусственно воссозданного киберпространства пробуждает в сознании человека виртуальные объекты объёмных художественных образов, позволяя в реальном времени моделировать особые обстоятельства, поиск решений повседневных проблем, а также отрабатывать условия управления и взаимодействия с реальной и виртуальной медиасредой.

Технологии интеграции кинетики движения, света и музыки уже существуют более сотни лет, и при должном их применении в повседневной жизни мы можем помочь многим людям не только художественно-творческисамовыражаться, но и, что немаловажно, организовывать образовательный, развивающий, арт-профилактический восстановительный, оздоровительный психологический и даже физиологический процесс.

Интересный факт. Режиссёр одной из серии фильма "Шаг вперед 3", понимая специфику молодёжной аудитории, в финале киноленты делает смысловой акцент на саму возможность в американской системе высшего образования интеграции двух полярных профессиональных специализаций, музыки и физики. Отдельно была снята сцена встречи героя фильма, молодого танцора-физика с деканом института, где студентобъясняетдекану свою тягу как к музыке и танцам, так и к физике. В последствие, он получает официальное разрешение совмещать занятия на факультете физикии на гуманитарном факультете хореографического художественного образования.

Говоря словами Норберта Винера, нынешний век – это век связи и управления. «Задача кибернетики состоит в том, чтобы развить язык и технологию, которая позволит нам на самом деле решить проблему связи и управления в общем виде, а также определить спектр идей и приемов, позволяющих классифицировать их частные проявления в рамках отдельных концепций…» [2].

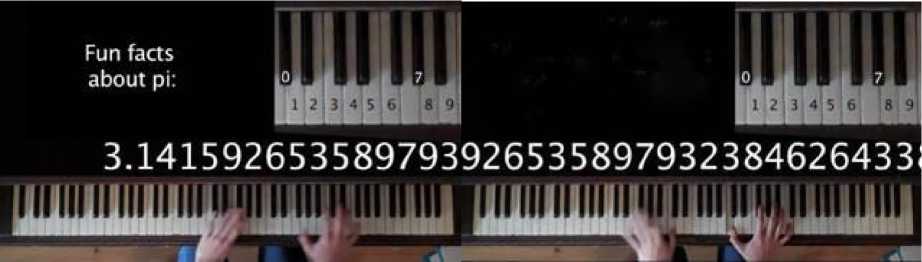

Завершая тему взаимодействия физики и музыки, отметим некоторые тенденции ( Фотоприложение № 4 ).

Сегодня набирает широкую популярность новое направление музыкального музицирования, исполнения классических и современных мелодий с помощьюразнотональногозвукоизвлечения при электровизуальном импульсе катушек «Тесла». Данная технология демонстрируется в фильме компании WaltDisney, режиссёра Джона Тёртелтауба «Ученик чародея» (США, 2010).

Творческие зарисовки различных художественных образов на графиках MIDI создают необычную гармонию при их музыкальном проигрывании.

При извлечении отдельных слов и целых предложений, рассказанных на жестовом языке (язык глухонемых), в правой звукотональной регуляционной области классическогоТерменвокса позволяет услышать красивые и мелодичные музыкальные гармонии, близкие по характеру сказанным словам.

Число «Пи» (3,1415926535 8979323846...) по определённой технологии переложенное на классический нотный стан, также звучит мелодично и имеет определённую тональную ладовую принадлежность.

Для большей мотивации школьников на уроке химии находчивый учитель составил отрывок из песни американской исполнительницы LadyGaga – BadRomance символами изхимической таблице Менделеева: RaRaAhAhAh, RoMaRoMaMa ...

Ученые из Университета Калифорнии разработали девайс под названием MusicGlove, который помогает ускорить восстановление движение рук у пациентов после инсульта. Эти уникальные перчатки имеют сенсоры, которые отслеживают все действия человека. Они соединены с игровой консолью, обучающей жертву инсульта выполнять специфические движения рук.

Говоря о стремительном развитиитехнологий и их роли в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, заметим, что реабилитация, восстановление, профилактика и обучение таких людей процесс очень длительный, но сотни эмпирических свидетельств доказывают, что всё достижимо! Даже сама технология«кинематограф» не так давно была чёрнобелая и к тому же, как и главная героиня киноленты «Денсер» Индия, была нема от рождения. Но полвека спустя она не только заговорилаблагодаря системе цифрового многоканального звука (DolbyDigital), но и стала цветной и объёмной в 2-3-4D формате (IMAX 4DX), что даётмаксимальный эффект присутствия и полное погружение человека во внутриэкранную среду.

Нет сомнений: электротехника будущего позволит через интеграцию подобных технологий полностью генерировать особую аудиовизуализационнуюкиберкоммуникацию, которая, в свою очередь, поможет людям с ограниченными возможностями здоровья превратить ограниченность в безграничность и многим подарит надежду жить полноценной обычной жизнью.

Фотоприложение № 1

Фотоприложение № 2

Фотоприложение № 3

Фотоприложение № 4

Список литературы Синтез музыки и физики в процессе самореализации личности в киберпространстве

- Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи. - М.: УРСС, 2003.

- Винер Н. Человек управляющий. - СПб.: Питер, 2001. - С. 3-196.

- Жилин В.А. Материалы семинара-практикума "Интеграция движения, слова и музыки". - Екатеринбург, 2006.

- URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/battle

- URL: http://www.assolmax.com/psyhology/learn.shtml

- Наша консультация. О налаживании инструмента. - Радио, 2007. - № 6. - C. 50.

- Петр Термен. Терменвоксы Льва Термена. ThereminTimes - первый русскоязычный портал о терменвоксе.

- Петр Термен. ТерменвоксMoog. ThereminTimes - первый русскоязычный портал о терменвоксе.

- Самохин, В.П.; Мещеринова, К.В. Памяти Льва Термена (1896-1993) // Наука и образование, 2013.