Система целевых установок в решении биосоциальных проблем человека

Автор: Карякина Т.Н., Голубь О.В., Богуславская В.Ф.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14974086

IDR: 14974086

Текст статьи Система целевых установок в решении биосоциальных проблем человека

Т.Н. Карякина, О.В. Голубь, В.Ф. Богуславская

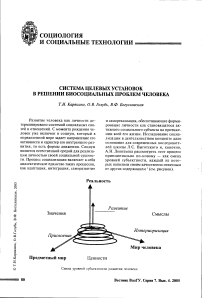

Развитие человека как личности детерминировано системой социальных связей и отношений. С момента рождения человек уже включен в социум, который в определенной мере задает направление его активности и характер его внутреннего развития, то есть формы движения. Социум является естественной средой для реализации личностью своей социальной сущности. Процесс социализации включает в себя диалектическое единство таких процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация, обеспечивающее формирование личности как становящегося активного социального субъекта на протяжении всей его жизни. Исследование социализации в деятельностном концепте дало основание для современных последователей школы Л.С. Выготского и, конечно, А.Н. Леонтьева рассмотреть этот процесс принципиально по-новому — как смену уровней субъектности, каждый из которых наполнен своим качественно отличным от других содержанием 1 (см. рисунок).

Предметный мир

Ценности

Смена уровней субъектности развития человека

Это движение по спирали с переходом всегда на качественно новый уровень, вращающееся в рамках трех координат: «объективная реальность» (мир до человека, без человека) как предметный мир, категоризированный значениями; реальность, наполненная смыслами, переживаемая человеком в ее данности ему (здесь и теперь); мир человека превращается в действительность — расширяющееся, устойчивое (благодаря ценностным координатам) пространство для жизни и развития (как способа сохранения жизни и ее осуществления). Поэтому человек как субъект решает три задачи: познание и преобразование внешнего мира; познание и развитие своего внутреннего мира; познание и развитие себя как субъекта собственной психической жизни и своего бытия вообще2.

Социализация — явление, относящееся ко всему человечеству, где человек лишь его часть. Главным инструментом социализации в теории социального научения является воспитание, суть которого в том, что тем или иным способом эксплицитно и имплицитно ребенок целенаправленно обучается определенным реакциям на определенные стимулы и определенным моделям поведения, принятым в его обществе, и постепенно научается культуре, в которой ему предстоит жить. Изложенная позиция нашла выражение в концепции А. Бандуры, в которой процессы идентификации, подражания, суггестии, следование нормам, конформность рассматриваются в качестве механизмов социализации, протекающих бессознательно, и обеспечивают вхождение растущего поколения в социум. Ребенок социализируется, обучаясь в социальном окружении у взрослых и сверстников, копируя образцы и формы поведения. Однако воспроизведение накопленного человеком спектра усвоенных моделей поведения зависит от самостоятельных оценок личности3.

На основе деятельностного подхода совершенно по-новому может решаться проблема взаимосвязи человека и социального института, то есть антропологии и институцио-ЛОГИИ В СаМОМ ШИрОКОМ СМЫСЛС СЛОВа ИЛИ психологии и социологии как областей знания. Это результат процессов мышления, коммуникации, действия в конкретных ситуативных контекстах. В этом случае оказывается, что и семья должна и может быть понята как особая, совершенно специфическая форма коммуникации, понимания, рефлексии и запретов на рефлексию, а система родства выступает как принципиальный набор типов и способов идентификаций и отождествлений, которые только и делают возможным вполне определенный вид и тип коммуникации. Предметом проектирования становится не этот «жизнедеятельностный кров» и существование человека, а способы воспроизводства этих исходов вещей и предметов, основ жизнедеятельности, которые сегодня попадают под влияние неконтролируемых и бесконечных изменений4.

В рамках деятельностного подхода, принятого отечественной психологией, в процессе социального становления человек присваивает социокультурные ценности, и совершает это активно, как субъект — критично, оценивающе. Важно не только то, что люди обладают потенциалом возможностей, но и то, как они реализуют имеющийся потенциал.

Очевидно, что использование ложной системы ценностей приводит к применению ошибочной системы оценок. Неточная система оценок является источником неправильных результатов. Из-за неверных результатов делаются далекие от истины выводы. На основе неправдоподобных выводов выдаются не соответствующие действительности рекомендации. А их употребление приводит к катастрофическим последствиям для России.

Ассоциация ООН по планированию семьи выделяет «треугольник» взаимосвязанных узловых проблем современного человечества: 1) рост населения; 2) загрязнение окружающей среды; 3) социально-экономическое развитие.

Наступает время новых приоритетов: в мире не существует другой такой сферы деятельности, инвестиции в которую могли бы принести столь значительный эффект, как улучшение качества жизни, возрождение природы, сохранение «ценного» генофонда человечества. Сегодня неизвестен ущерб генофонду человеческой популяции в результате резкого сдвига стереотипа экосистемных взаимодействий. В этой связи важнейшей является проблема «качества» поколений.

На сегодняшний день остро стоит воп-рос поиска резервов научно обоснованного регулирования эколого-, социально значимых процессов. Один из них — фундаментальный: защита репродуктивной функции популяции. Традиционные способы социального и медицинского плана сегодня не эффективны и, по существу, являются паллиативными мерами. В этой связи важное место принадлежит идее возрождения разрушенных социальных и экологических связей и взаимодействий. Вос- становление системы возможно на основе объединения научных резервов в области методологии социально-экологического прогнозирования и накопленных отдельными учеными, специалистами на основе изучения реальных условий повседневной жизни.

Процесс выработки решений, основанный доныне в России на абстрактно-утопических вариантах планирования, необходимо обеспечить «живой» методологией — прогнозной социально-проектной деятельности как специфической социальной технологии, ориентированной на интеграцию гуманитарного знания в процессе выработки вариантных образцов решений текущих и перспективных социально значимых проблем, с учетом доступных ресурсов и намечаемых целей развития регулируемой социальной ситуации. Такая технология требует соответствующих методов социальной диагностики, механизмов выработки управленческих решений. Этот вид социального проектирования называют проблемно-ориентированным, проблемно-целевым или прогнозным.

Социально-диагностическая работа отличается спецификой межотраслевого и междисциплинарного характера, что обеспечивает широкие возможности поля информации (в нашем варианте — медицинская + социологическая + экологическая).

Перспективна, в качестве его основы, новая парадигма приоритетов: ГУМАНИЗАЦИЯ (приоритет личности над группой) и ЭКОЛОГИЗАЦИЯ мышления, поведения и хозяйствования на территориях размещения популяции; придание СРЕДОВОЙ ориентации всей социально-управленческой деятельности с утверждением целесообразных форм местного самоуправления; ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ власти.

Сегодня в экосоциодемосистеме изучается важнейшее производное среды — репродуктивный супергомеостат, который не могли нарушить тысячелетия испытаний климато-географическими и, впоследствии, социальными эксцессами. Настоящий период характеризуется затянувшимся экстремальным фоном антропогенного и природного стресса для реализаций гомеостатических биологических систем.

Функция воспроизводства женской популяции отражает интегральный статус здоровья человека, и любые изменения в его структуре и функции служат проявлением изменений (либо нарушений) в биосистеме, стремящейся к равновесию, итоговым про явлением которого служит обеспечение целей заданной функции во что бы то ни стало. Процессы адаптации у человека отличаются социальной направленностью, что обусловливает возможности приспособления к климатогеографической и социальной среде. Однако, как бы ни были велики резервы генофонда адаптации человека, учитывая его пластичность, есть факторы антропогенного происхождения, к которым адаптация не развивается (химические, физические, биологические и др.). Об этом свидетельствует группа нозологии (болезни «цивилизации»), насчитывающая сегодня более 10 наименований болезней, от которых погибает 85 % современной популяции5.

Изменение социальной экологии человека определило новый спектр воздействий «комфорта», приводящих к нарушению сложившихся естественных механизмов формирования биологической адаптации. В конечном итоге, модель медицины сегодня стала по преимуществу экологической моделью, в соответствии с которой болезни вызываются, главным образом, внешними повреждающими факторами. Экологические и генетические болезни имеют особенность, состоящую в том, что они поражают не каждого индивида, а лишь определенную часть индивидов в каждой популяции.

Сегодня очевидно для мировой и отечественной практики деструктивное влияние совокупности экологических факторов (химический, биологический, физический, в частности радиация) на репродуктивную функцию женщин. Однако исследования проводились с позиций здоровья и болезни ИНДИВИДА, и никто не проводит исследований уровня эффекта популяционного воздействия на репродуктивную функцию.

Экологическая ситуация в регионе изучения определяется структурой промышленного комплекса и особенностями его размещения по отношению к селитебной зоне. Промышленный комплекс представлен сложной композицией высокоопасных технологий, не обеспеченных современной системой защиты и обезвреживания. Технологии, обеспечивающие выпуск стандартной продукции, по материалам экологической экспертизы, не относятся к экологически адекватным. Аналогичные проблемы сопровождают процесс их эксплуатации, который, в соответствии с традициями России, далек от конкретных требований стандартов. Многочисленные аварийные ситуации, в процессе эксплуатации техноло- гий во всех производствах, характеризовали повседневный стиль эксплуатации оборудования и технологии, обусловливающий высокую реальную опасность воздействия сложного комплекса вредных факторов на работающих и население региона в целом.

В состав промышленного комплекса входила большая группа разноообразных сложных химических, нефтехимических, микробиологических технологий, объединенных производственных комплексов химического плана (ВПО «Химпром», ВПО «Каустик»), нефтеперерабатывающего профиля (нефтеперерабатывающий завод, сажевый завод и др.), микробиологического синтеза (Свет-лоярский БВК), а также многопрофильные комплексы (ВГСЗ, ВСГЗ, ТЭЦ) и множество малотоннажных производств, вносящих существенный вклад в нарушение экологии региона. Таким образом, промышленный комплекс этиологически относится к источнику сложноструктурных отрицательных промышленных воздействий, представляющих совокупность химических, физических, биологических и психофизиологических факторов.

Его первая особенность состоит в постоянном многокомпонентном интенсивном воздействии совокупности разнородных по генезу и разнонаправленных по характеру действия на организм вредных факторов, обеспечивающих накопленный эффект воздействия на человека на протяжении длительного срока (более 10 лет).

Второй особенностью промышленного комплекса является его размещение как в селитебной зоне непосредственно, так и по ее периметру, что обусловливает неблагоприятные варианты миграции вредных веществ излучений, шума и вибрации, определяющих по существу непрерывность воздействия антропогенного пресса на всю популяцию жителей региона. Следует особо обсудить вопрос экологической значимости материалов, полученных 10 лет назад. Ситуация экологической ретроспективы не является кратковременной. Она отражает долгосрочную характеристику ■ ii//-xnz-xr4iiani/rMli n/AnnorTirtiriim/vi-u г»»£лгт а(\11тотп1Л JAUjIUIHTCVIXUH HVbvCAnVDriX^lifl VpvA Uuniullim региона в высоко опасных условиях. Именно в экологически экстремальных условиях периода 70—80-х годов, пролонгированного до конца 90-х годов, рождалась, развивалась и приобретала репродуктивную зрелость популяция женщин, обеспечивающих воспроизводство региона в 1980—1990 годах.

Следовательно, анализируя экологическую ситуацию региона исследования как фон среды обитания поколений пробандов, мы можем представить компоненты системы «накопленных воздействий», определяющих здоровье, в том числе репродуктивное, поколения обследованной когорты.

Структура экологических воздействий на здоровье популяции женщин репродуктивного возраста в условиях изучаемого высокоурбанизированного региона определяется антропогенно значимыми сдвигами в составе всех сред биосферы (атмосферный воздух, вода, почва), особенностями промышленной экологии в сферах производственной деятельности и социального статуса обследованных женщин. Реальная опасность экологического воздействия определяется совокупностью перечисленных факторов, из которых специального внимания заслуживают факторы про-мышленной экологии, реализованные в системе профессиональных воздействий на популяции нескольких поколений: родители — дети — внуки. Обследованная когорта женщин относится к популяции, рожденной в идентичных социально-экологических условиях изучаемого региона, следовательно, в характере воздействия на предков, что может отразиться в структуре наследственности и определить состояние здоровья изучаемой популяции молодых женщин, а также в профессиональной деятельности обследованных6.

Особо изучался вопрос промышленного воздействия химического фактора на организм родителей обследованной популяции женщин. Установлено, что родители 85 % женщин, вступивших в роды в 1991 и 1993 годах, рождены от родителей, проработавших 5 и более лет в условиях химических технологий (ВПО «Каустик», ВНПЗ, ВПО «Химпром», а также химические опасные процессы ВСПКЗ и ВгСЗ), где сосредоточена основная масса рабочей силы активного трудоспособного и репродуктивного возраста. Годы рождения обследованных женщин (1965—1975 годы) относятся к периоду наиболее интенсивной эксплуатации химических и нефтехимических комплексов изучаемого региона.

Реальная опасность промышленного воздействия определяется совокупностью признаков:

-

1. Условия производственного воздействия характеризуются напряженной промышленной экологической ситуацией, которая обусловливает квоту вредных экологических влияний на организм женщин репродуктивного возраста (их пробандов, их потомков).

-

2. Существенная доля популяции женщин репродуктивного возраста (38,5—49,6 %) подвергается многолетнему интенсивному воздействию вредных промышленных факторов, оказывающих неоспоримое отрицательное воздействие на здоровье, в первую очередь — репродуктивную функцию, поскольку она интегральна и обеспечивается совокупностью адаптационного и энергетического гомеостатов (В.М. Дильман, 1984).

-

3. Ведущим фактором промышленной экологии в сфере воздействий на организм женщин следует считать химический, выраженный повсеместно. Традиционно к сферам его воздействий относили химическое и нефтехимическое производства, однако анализ условий труда в машиностроении, здравоохранении, сельском и домашнем хозяйстве позволяет расценивать его как профессионально значимый для всей популяции женщин.

-

4. Натурные исследования по изучению репродуктивной функции молодых женщин в условиях химических производств свидетельствуют о тотальной экопораженности систем репродукции и обеспечения функции воспроизводства. Так, установлены нарушения менструальной функции у 49 % женщин, течения беременности и родов — у 100 %.

В регионе изучения регистрируются депо-пуляционные процессы, проявляющиеся как в показателях рождаемости, так и смертности. Тенденции аналогичны социально-демографическим проявлениям в России, в высокоурбанизированных промышленных регионах (ВУПР) Поволжья и средней полосы России.

Выявлены глубокие нарушения адаптационного, энергетического и репродуктивного гомеостатов, проявляющиеся в уровне динамики и структуре причин материнской смертности, продолжительности жизни, структуре преждевременной смертности трудоспособного населения в популяциях населения изучаемого региона России и ВУПР Поволжья и средней полосы России.

Выявлены глубокие нарушения репродуктивного гомеостата (функция воспроизводства) , проявляющиеся в нарушениях экстра-генитального здоровья женской популяции, генеративной функции, уровне динамики и структуре причин материнской смертности.

Глубинный социальный и медико-демографический анализ статистических материалов относительно динамики популяции населения в регионе изучения, России и ведущих ВУПР свидетельствует о наступлении временного этапа проявления эффекта «накоп ленного воздействия» тотальной экопораженности популяции, подверженной антропогенному, экологически деформирующему воздействию всех биосред, социума, индивида и населения на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 40—50-х годов, в России (становление и развитие военно-промышленного комплекса, химических технологий, нефтяных разработок, атомной энергетики, интенсивного размещения комплексов в селитебных зонах, глубинная деформация природных ландшафтов за счет размещения экологически неадекватных сооружений в бассейнах ведущих рек, интенсивная индустриальная деформация основных солнечно-бассейновых единиц России), определяющих реальную опасность воздействия на биосферу и человека антропогенных систем.

Остановимся на сущностных особенностях развития репродуктивной функции молодых женщин.

-

1. Формирование репродуктивной функции молодых матерей осуществляется в условиях непрерывного воздействия экологически деформированной биологической и социальной среды высокоурбанизированного промышленного региона.

-

2. Среди популяции женщин в биологи

-

3. Экстрагенитальная патология в популяции молодых женщин зарегистрирована у 91 % обследованных, характеризуясь тенденцией к росту, на заключительном этапе наблюдений регистрировалась у 98 %.

-

4. Структура экстрагенитальной патологии в популяции женщин свидетельствует о глубоких нарушениях адаптационно-приспособительных систем, обеспечивающих репродуктивную функцию на этапах реализации, включая беременность, роды, послеродовый период.

-

5. В структуре экстоагснитальной патологии ведущее место принадлежит пораже-нию системы крови (анемия), обусловливающему развитие универсальной основы патологии — гипоксии.

-

6. Ведущее место в структуре экстрагенитальной патологии принадлежит поражениям функции основных дезинтоксикацион-ных систем — печени и почек, что свиде

-

7. В динамике эпидемиологических исследований популяции женщин оптимально репродуктивного возраста выявлены высокие темпы нарастания экстрагенитальной патологии в ведущих обеспечивающих системах (эритрон, гепато-билиарная, ренальная).

-

8. Несостоятельность гомеостатических систем организма демонстративно проявилась в развитии нарушений на этапах беременности, среди которых наиболее значимы:

чески оптимальном хронологическом возрастном интервале (21—26 лет) зарегистрированы глубокие нарушения систем, обеспечивающих репродуктивный гомеостат, проявленные в частоте и структуре экстрагениталь-ной патологии.

тельствует о нарушении тонких механизмов, трансформирующих ксенобиотики и их обезвреживание.

-

• рост после 12 недель частоты анемий среди беременных;

-

• достоверное снижение эффективности защитно-приспособительных механизмов среди беременных в динамике наблюдений;

-

• проявленная несостоятельность механизмов защиты, демонстрируемая частотой пораженности беременных (91—98 %);

-

• многочисленность клинических фактов срыва адаптации, среди них — частота анемий.

-

9. Зарегистрировано нарушение менструальной функции среди 1/з популяции женщин фертильного возраста, достоверно нарастающее в динамике наблюдений. В структуре нарушений менструальной функции выявлены негативные тенденции, свидетельствующие о нейро-эндокринном механизме поражения.

-

10. Акушерско-гинекологические показатели анамнеза по совокупности клиникофизиологических факторов (более 10) свидетельствуют о глубоких нарушениях констелляции механизмов репродуктивной функции, что служит достоверным проявлением несостоятельности репродуктивного гомеостата (как собственно системы репродуктивного гомеостата, так и обеспечивающих ее систем адаптационного и энергетического гомеостатов.

-

11. Выявлены причины несостоятельности репродуктивного гомеостата, клинически проявившиеся в виде генитальной патологии в анамнезе. Структура генитальной патологии свидетельствует о глубоких нарушениях иммунных механизмов защиты, что проявилось в высокой частоте воспалительных заболеваний среди популяции (37—42 %) с сопутствующими осложнениями по типу внематочной беременности, истмико-цервикальной недостаточности, подтверждающими несостоятельность иммунологических механизмов защиты.

-

12. В структуре патологии наблюдались проявления экологически неблагоприятного воздействия на популяцию («генетический

груз»), реализованного в системе поколений (предки — потомки). Проявлениями генетического груза можно считать:

-

• распространенность спонтанных абортов (12-16%);

-

• первичное бесплодие в анамнезе (до 2 %);

-

• мертворождения в анамнезе (около 2 %);

-

• смертность детей в раннем неонатальном возрасте (2,5—4 %);

-

• аномалии у ранее родившихся (1—2 %).

-

13. Осложнения течения беременности в анамнезе регистрировались среди значительной части популяции (7,5—17 %), наблюдалось нарастание осложнений в динамике наблюдений (в 2,4 раза). Осложнения течения беременности на этапах наблюдения отличались высокими частотой и темпами роста среди популяции женщин.

-

14. Выявлена следующая структура акушерских осложнений.

-

14.1. Высока частота распространения токсикозов среди беременных:

-

-

• I половина — 59 %;

-

• II половина — 62,5 %;

-

• нарастание в динамике наблюдений (около 1,2 раза);

-

• темпы нарастания распространения токсикозов достоверны.

-

14.2. Достоверно возросла частота кольпитов и эрозии шейки матки.

-

14.3. Нарастает частота хронической внутриутробной гипоксии плода (с 46,0 до 84,0 %) на фоне пессимального сдвига развития акушерских осложнений течения беременности, что служит серьезнейшим интегральным показателем поражения обеспечивающих гомеостатов и тревожным прогностическим тестом последующего развития новорожденных на всех этапах роста и развития (как периодов новорожденное™, так и последующих, особенно — критических, этапов онтогенеза).

-

15. Высокая (54—68 %) частота инфицирования в период беременности достоверно возрастала среди молодых женщин на этапах наблюдения (в течение трех лет). При этом резко возросло инфицирование на ран-них этапах развития плода (до 12 недель). Высокое инфицирование и характер инфекций подтверждают тревожный факт несостоятельности систем иммунной защиты организма.

-

16. Выявлены осложнения течения родов в 84,5 % случаев с нарастанием числа осложнений в динамике наблюдений. Высок процент быстрых и стремительных родов с тенденцией к нарастанию.

-

17. Осложнения в послеродовом периоде (у 32 % популяции) подтверждают нарастание частоты (в 2 раза) распространения в динамике наблюдения.

-

18. Зарегистрирована высокая (48 %) частота рождения детей с отклонением массы тела от нормы. Среди них маловесные составили 32 %, с избыточной массой — 16— 18 %, что свидетельствует о нарушениях адаптационного и энергетического гомеостатов у новорожденных, проявленных на этапах раннего неонатального периода

-

19. Зарегистрирован рост случаев рождения маловесных детей с тенденцией к нарастанию частоты признака, что является особо тревожным симптомом.

-

20. Зарегистрированы (более 12 % популяции) новорожденные дети, в крови которых обнаружены «Ig Е» и положительный «Ig М», свидетельствующие об аллергизации и инфицировании организма новорожденных, что служит проявлением глубокого нарушения иммунологической защиты в системе «мать — плод».

Проведен анализ сравнения групп популяций: группа наблюдения — микропопуляция женщин Центрального района, группа сравнения — популяция женщин Красноармейского района г. Волгограда.

Анамнез обследованной популяции ipyn-пы наблюдения отличался общими основополагающими признаками, определившими внешне социально благополучный индивидуальный путь биологического развития и формирования основной функции популяционного здоровья — воспроизводства. Однако экологические условия проживания двух поколений предков (родители — деды), относящихся к числу основополагающих признаков, нельзя считать благополучными. Социальные условия (качество жизни) и биологические признаки (отсутствие регистрации генетических нарушений здоровья у обследованных) свидетельствуют об идентичности так называемой «нормальной» популяции. Таким образом, наблюдаемая популяция молодых женщин развивалась в типичных условиях среды обитания современного промышленного региона и представляет собой типичную популяцию — модель для изучения влияния совокупности современных условий жизни в России на основополагающую интегральную биологическую функцию — воспроизводство поколений. Изучалось популяционное здоровье женщин возрастом 15—35 лет в период беременности. Обследована репрезентативная группа

(2000 человек) беременных и их новорожденных детей. Регистрировалась и анализировалась совокупность социально-демографического статуса женщин и параметры общего и репродуктивного здоровья с целью выявления системы социально-экологических факторов, определяющих тенденции формирования популяционного здоровья молодых женщин.

Независимо от района проживания в Волгограде, патология среди рожениц имеет тенденцию к увеличению с каждым годом. Для жительниц Красноармейского района, по результатам сравнения данных матриц наблюдения, характерна высокая степень заболевания хроническим аднекситом (в 5 раз чаще, чем среди жительниц Центрального района). Заметно реже первые роды происходят после первой беременности. Доля первых родов после второй беременности среди всех родов увеличивается в 2 раза, по анализируемым данным, каждые два года. Увеличивается доля первых родов среди всех родов, то есть значительно реже жители Волгограда принимают решение о рождении второго (и последующих) ребенка, что, очевидно, вызвано тяжелейшим прессом социальных проблем и заметным обнищанием основной массы наблюдаемых.

По данным сравниваемых матриц наблюдения, в Красноармейском районе больше частота осложнений в родах, в то время как в Центральном районе чаще фиксируются осложнения течения беременности. В Красноармейском районе значительно чаще отмечается токсикоз первой половины беременности, что, очевидно, объясняется высокой насыщенностью района предприятиями химического и нефтехимического комплекса. При этом нормально родившихся детей, при оценке по шкале Апгар, в Красноармейском районе значительно больше, чем в Центральном. В Красноармейском районе родилось с оценкой 8 и больше баллов в 1991 году 69,3 %, в 1993 году — 71,7 % детей, в Центральном районе в 1995 году — 53,0 % детей, и только с оценкой 8 баллов. Но в Красноармейском районе среди нормально родивших-ся 8,6 % имеют оценку меньше 7 ойллов, в в Центральном районе таких детей 1,0 %.

Анализ результатов сравнения показал, что проживание в наиболее экологически благополучном, по мнению экспертов, районе г. Волгограда — Центральном не обеспечивает благоприятных условий для реализации репродуктивной функции популяции по сравнению с одним из самых загрязненных районов региона.

Нарушенные в связи с экологическими условиями в течение беременности гомеостатические системы не восстанавливаются на ЗО-й день после родов (у 57 % женщин), что требует диспансерного наблюдения их в послеродовом периоде.

Существующая доктрина диспансеризации не обеспечивает полноценного обеспечения репродуктивной функции, так как не способна предотвратить развитие патологии. Важно, что формирование оптимальной нормы у следующего поколения зависит напрямую от сохранения нормы у потенциальных родителей, равно как и сохранение нормальности всей популяции в конечном итоге зависит от нормального течения беременности в каждом отдельном случае.

В этой связи медико-экологическое мониторирование на всех этапах гестационного периода рекомендуется для внедрения в социальные системы:

-

• здравоохранения (превентивная диагностика экологически зависимых состояний, обеспечение эффективной антенатальной защиты матери, плода и новорожденного);

-

• социальной защиты семьи (на этапах ее становления);

-

• формирования социальной политики, основанной на базе комплексного мониторинга молодых женщин, матерей и их новорожденных детей.

Концепция экологической ориентации развития универсальна применительно ко всем структурам системы планетарно-космических взаимоотношений. Эта идея сегодня сформировалась в умах многих гуманистически мыслящих ученых мира.

Взаимодействие человека со сложными природными системами вынуждает рассматривать ситуацию и положение человека как требующих постоянного анализа и корректировки, учета логики и характера человеческой деятельности. Возможность человека участвовать в эволюционном процессе определяется его способностью модифицировать свою позицию, творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами. Проблема соответствия форм человеческой деятельности формам бытия природы в настоящее время решается на пути различения и взаимной конкретизации этих сфер, на пути осмысления человеком границ собственной деятельности, что обеспечивает возможность его плодотворных взаимодействий с внешним миром. Речь идет об оптимизации обществен- ных механизмов экологизации и преодолении противоестественного отрыва социальной формы движения от ее природной основы; о разработке и реализации экологического алгоритма социального и технического прогресса, моделировании эффективного и целесообразного производственно-технического аппарата будущего. Все большее значение приобретает тема преодоления стандартного одномерного представления о вечных законах природы, на смену которому приходит представление о совокупности разнообразных и самобытных природных систем. Соизменение природных и социальных систем порождает актуальную проблему самоизменения общества, от решения которой зависит сохранение его неизменных устойчивых форм и поддержание жизненной определенности.

Следуя высшим нравственно-духовным ценностям, человек оптимизирует и интегрирует различные сферы социальной жизни, вносит в программу развития человечества позитивный вклад, соответствующий его гуманистическим замыслам и потому не требующий дополнительной корректировки со стороны будущих поколений. Решение экологической проблемы во многом зависит от акцептации идеи всеобщей ответственности, присущей целостному человеку, эффективное участие которого в эволюционном процессе связано с его способностью творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами.

Важнейшим фактором формирования и определения моделей, организующих взаимодействие человека и природы, является способ бытия природной реальности, ее состояние и конкретный характер отношения субъекта и объекта, что, в свою очередь, оказывается существенным моментом воспроизводства самого субъекта, самоизменения социальных индивидов.

Совершенно очевидно, что на нынешнем этапе развития российских регионов гуманистические и экологические идеи и нормы должны коррелировать с оправданными технократическими принципами, и наоборот. Речь идет о диалектике технократических средств и экогуманистических целей в реальном цивилизационном процессе регионального развития.

Проблема болезни общества — это не только проблема болезни его физического, материального бытия, но в большей мере проблема болезни его сознания. Нельзя назвать здоровым человека безнравственного или социально, имущественно ущербного; подобные люди тоже больны, а потому нуждаются в соответствующей помощи и лечении, подобно физически больным. Факты глубочайшего неблагополучия в сфере духовно-нравственного и социального здоровья в современной России хорошо известны: рост преступности, наркомании, алкоголизма, социальной анемии, культурной деградации и варваризации, разрушение традиций и связи поколений. Нуждается в серьезном лечении и общество, большинство членов которого духовно и социально нездоровы. Еще Ф.В. Шеллинг говорил: «Больное общество — больные люди».

Общество, чьей аксиологической доминантой являются деньги, капитал, а не Бог, и даже не человек, общество, духовно и материально раздавленное экономическим принуждением, «денежным тоталитаризмом», не может быть духовно-нравственным и социально здоровым.

Имея православный инструмент познания, возможно по-новому взглянуть на духовную историю России и русского народа. Творец, создавая Вселенную, предопределил на Земле место каждой стране и роль каждому народу в мировой цивилизации. Наша Родина — Духовное сердце мира. Россия — самодостаточная страна, имеющая уникальный территориальный, природно-климатический и ресурсный потенциал.

Следовательно, модель, программа и средства возрождения России должны определяться, исходя из духовной сущности Русской земли и русского народа.

Абсолютное понимание предназначения России и русского народа позволит людям служить Отечеству в Духе и Истине, а это будет способствовать процветанию многонациональной страны.

Список литературы Система целевых установок в решении биосоциальных проблем человека

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М, 1969.

- Огурцов А.П., Юдин Э.Г. Деятельность//Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989;

- Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. Киев, 1996;

- Фомичева Ю.В., Шмелев А.Г., Бурмистров И.В. Психологические корреляты увлеченности компьютерными играми//Вестник МГУ. Сер. 14, Психология. 1991. № 3. С. 27-39.

- Прохоров А.О. Психология неравновесных состояний. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1998;

- Психологическая наука в России XX столетия: проблемы, теории и истории. М., 1997;

- Скрипкина Т.П. Психология доверия. М., 2000.

- Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах К. Маркса//Советская психотехника. 1934. № 1;

- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957;

- Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. М.; Воронеж, 1996;

- Шапкин С.А. Компьютерная игра: новая область психологических исследований//Психологический журнал. 1999. Т. 20, № 1. С. 86-102.

- Медицинские и экологические проблемы охраны материнства и детства/А.А. Баранов, З.В. Волкова, О.В. Сивочалова, А.А. Кожин. Н. Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1993;

- Жданова Л.А., Васильева Т.П., Карасева Т.В. Научное обоснование медико-социальной помощи семье в период реализации репродуктивной функции//Социальная работа в учреждениях здравоохранения/Под ред. И.П. Катковой. М., 1994. С. 135-142;

- Кожин А.А. Донозологическая диагностика как метод профилактики нарушений репродуктивного здоровья женшин в условиях производственно -экологического стресса//Современные проблемы диагностики и лечения нарушений репродуктивного здоровья женщин: Сб. тр. 1 Северо-Кавказского съезда акушеров-гинекологов. Ростов, 1994.

- Бурденко Л.Г. Репродуктивное здоровье женщин, проживающих в экологически неблагоприятном промышленном регионе: Дис... канд. мед. наук. Волгоград, 1997.