Система индикативного планирования регионального продуктового подкомплекса АПК

Автор: Зинина Л.И., Коротаевский А.Г.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1-2, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718497

IDR: 14718497

Текст статьи Система индикативного планирования регионального продуктового подкомплекса АПК

В соответствии с основными направлениями программы развития рыночных отношений в агропромышленном комплексе России планирование должно получить индикативный характер — предусматривать прогнозирование, разработку целевых продуктовых программ, ориентирование субъектов рынка в его текущей и перспективной конъюнктуре. Целесообразно разработать схему и методические рекомендации по индикативному планированию на различных уровнях.

Мы считаем, что следует более четко определить место планирования, прогнозирования и регулирования в системе продуктового подкомплекса, без чего невозможно диалектическое разрешение его противоречий. В научно-методе логическом обеспечении и его практическом осуществлении необходимо: во-первых, найти пути включения планирования, прогнозирования, госрегулирования, координации и контроля (мониторинга) в процесс формирования целостной системы функционирования подкомплекса и соответствующего продуктового рынка с учетом их особенностей; во-вторых, разработать на современном научном уровне теоретико-методологические основы и принципы их планово-прогнозируемой и регулируемой деятельности.

В настоящее время велика потребность в том, чтобы индикативные планы позволяли органично и взаимосвязанно соеди нить в одном документе социально-экономические цели общества и предприятия, прогнозы функционирования их экономики, производственные программы и систему экономических регуляторов, вопросы управления и хозяйственные связи, изменения в нужном направлении структуры производства, регулирования пропорций производства.

Мы считаем, что разработка и использование данной системы планирования, прогнозирования при современном хозяйственном механизме целесообразны для любого уровня экономической системы — подкомплекса, отрасли, предприятия. Но для продуктового подкомплекса это наиболее актуально: в современных хозяйственных условиях он должен быть самостоятельным объектом функционального управления, т. е, экономического воздействия на производственно-технологические и организационные процессы (интеграцию и кооперацию) в целях обеспечения социально-экономической эффективности его деятельности.

Индикативное планирование (indicative — указывающий) следует рассматривать как процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономической системы (подкомплекса, отрасли, предприятия) , соответствующей как государственной социально-экономической политике, так и ее целевым функциям, а также олреде-

ления и реализации мер воздействия на производственно-экономические процессы для достижения указанных индикаторов.

В проблеме индикативного планирования различаются два аспекта: а) теоретико-познавательный, подразумевающий описание возможных или желательных перспектив, состояний, параметров; б) управленческий, предполагающий использование планово-прогнозной информации при принятии решений. План-прогноз должен иметь оптимизационный характер, обусловливать формирование целесообразной производственной программы объекта планирования. При этом альтернативное индикативное планирование нужно рассматривать как вариант управления хозяйственным риском.

В отношении продуктового подкомплекса наряду с указанным его содержание должно предполагать следующее: оценку возможностей в обеспечении рынка товарами; определение и поддержание наиболее существенных пропорций развития; обоснование целевых индикаторов (параметров), меры по их реализации с ориентацией на целевую функцию: а) удовлетворение спроса потребителей в соответствующих продуктах; б) получение максимальной прибыли.

Кроме того, необходима постановка задач ресурсосберегающего и мотивационного характера: преобразовашш ресурсного потенциала в производственный и повышения ресурсоотдачи; усиления направленности на более полное использование неинвестиционных факторов (устранение диспропорций); исчисления предельных показателей влияния и использования основных производственных факторов (предельных затрат и предельной отдачи); стимулирования товарного предложения и спроса; роста объемов производства и его доходности.

Индикативное планирование и прогнозирование продуктового подкомплекса должны базироваться на ряде принципов:

-

— системности, предполагающем изучение количественных и качественных закономерностей экономической системы, построение логической очередности в исследовании, согласно которой процесс выработки и обоснования решения исхо

дит из определения общей цели системы и подчинения достижению этой цели деятельности всех входящих в нее подсистем;

-

— научной аргументированности, означающем, что в планах-прогнозах всех уровней учет требований объективных экономических законов должен строиться на применении научного инструментария: в прогнозировании должны использоваться методики и модели как условия научного формирования прогнозов отдельных блоков комплексной системы, их обоснованности, действенности и своевременности;

-

— адекватности плана-прогноза объективным закономерностям: его реализация предполагает учет вероятного характера реальных процессов, оценку отклонений, господствующих тенденций и вероятности реализации выявленной тенденции;

-

— альтернативности, связанном с возможностью развития экономической системы и ее элементов по различным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях, в результате чего возникает необходимость построения альтернатив, выбора одного варианта развития из нескольких;

-

— целенаправленности, предопределяющем активным характер плана-прогноза и его целей, которые предстоит достичь.

Нужно определить этапы и последовательность разработки и реализации системы индикативного планирования и прогнозирования подкомплекса. Их составляют:

-

1. Анализ исходного состояния подкомплекса.

-

2. Формализация целей и определение стратегии развития подкомплекса.

-

3. Прогноз основных характеристик, целевых параметров и объемов конечной продукции.

-

4. Определение системы программных мероприятий для реализации целей и стратегии развития подкомплекса.

-

5. Согласование целей и ресурсов, прогноз обеспечения ресурсами.

-

6. Разработка вариантов планов-про-гпозов и локальных прогнозов (предприятие, отрасль, локальный молочнопродуктовый подкомплекс).

-

7. Согласование и оптимизация вариантов, локальных прогнозов.

-

8. Оценка и выбор вариантов.

-

9. Выделение приоритетных мероприятий в составе вариантов и локальных прогнозов.

Данная схема может быть реализована на основе системы экономико-математических моделей (корреляционно-регрессионных, оптимизационных), балансовых методов и прямого счета (их последовательность и взаимосвязь будут рассмотрены ниже).

В предлагаемой системе условия согласования прогнозов можно представить в виде формулы

V V —m m Vя X1 ^ m —

Z^ Z-f X tj В j Z^ А-ц В j 'Di* m] m j

1^7 = 1; mt = 1, m,; j = l, B, где X^ — вектор показателей локальных прогнозов (отрасли, предприятия/)

по вариантам т; В™ — признак принятия варианта прогнозов (В^ е {0, 1}); Dt -вектор экзогенных показателей (по продуктам О развития подкомплекса.

При оптимизации состава вариантов прогноза используется следующая целевая функция:

Z^Z-i^j °з - ---► max,

; m где су ~ показатель качества варианта прогноза (эффективность, надежность).

Методология планирования-прогнозирования предполагает условия и механизм, отраженные на рис. 1.

|

1 |

Разработка нормативной базы, необходимой и достаточной для последующих достоверных расчетов с учетом критериев эффективности |

|

2 |

Исследование изменений условий и их диапазона при альтернативных вариантах |

|

3 |

Установление степени количественной и качественной пропорциональности н структурах объекта, диспропорций (которые возможны при изменении условий) |

|

4 |

Поиск оптимального варианта использования ресурсов при обеспечений количественной и качественной пропорциональности между параметрами объекта |

|

5 |

Разработка процедуры поддержания объекта в состоянии заданного равновесия при действии неучтенных факторов и определение оптимальных резервов для снижения хозяйственного и коммерческого рисков " |

Рис. 1. Структура механизма прогнозирования в системе индикативного планирования и прогнозирования продуктового подкомплекса

Для реализации системы планирования и прогнозирования продуктового подкомплекса необходима система экономико-математических моделей (ЭММ) и расчетов эконометрического типа. Данная эконометрическая система должна быть построена на совокупности наиболее признанных и распространенных методов экономико-математического моделирования: корреляционно-регрессионном методе, оптимизационных моделях, моделях межотраслевого и межпродуктового баланса, методе прямого счета (при необходимости корректировки и увязки параметров) — и основана на принципе оптимизации исследуемой экономической системы.

Целесообразно использование комплекса экономических балансов (одно- и межпродуктовых), обеспечивающих в экономической системе следующее требование:

Z^mi = ^^inj»

где Rmi — объем m-го вида ресурсов от i-ro источника поступления; Rm^ —■ потребность в m-м виде ресурсов по у-му направлению использования.

Однопродуктовые балансы, разрабатываемые по отдельным видам ресурсов, должны способствовать взаимоувязке (равенству) их объемов по источникам поступления и потребностей по направлениям использования (на основе определения объемов, структуры производства и потребления этих ресурсов). Многопродуктовые балансы должны служить орудием контроля взаимоувязки конкретных видов продукции (когда используются различные виды ресурсов) и составляться по продукции отрасли и совокупности отраслей, объекту планирования (подкомплексу в целом). На их основе целесообразно определять производственные связи, взаимозависимости и пропорции между производством продукции по видам и его обеспеченностью ресурсами, структуру потребления ресурсов в зависимости от намечаемых объемов производства продукции.

Следовательно, эконометрическая система моделей и расчетов индикативного планирования и прогнозирования продуктового подкомплекса должна представлять собой совокупность методик и моделей, позволяющих дать согласованный и непротиворечивый прогноз его развития, базирующийся на изучении производственных и социально-экономических тенденций и закономерностей в прошлом, текущем и будущем периодах, на заданных целевых установках, имеющихся ресурсах, потребностях общества и их динамике.

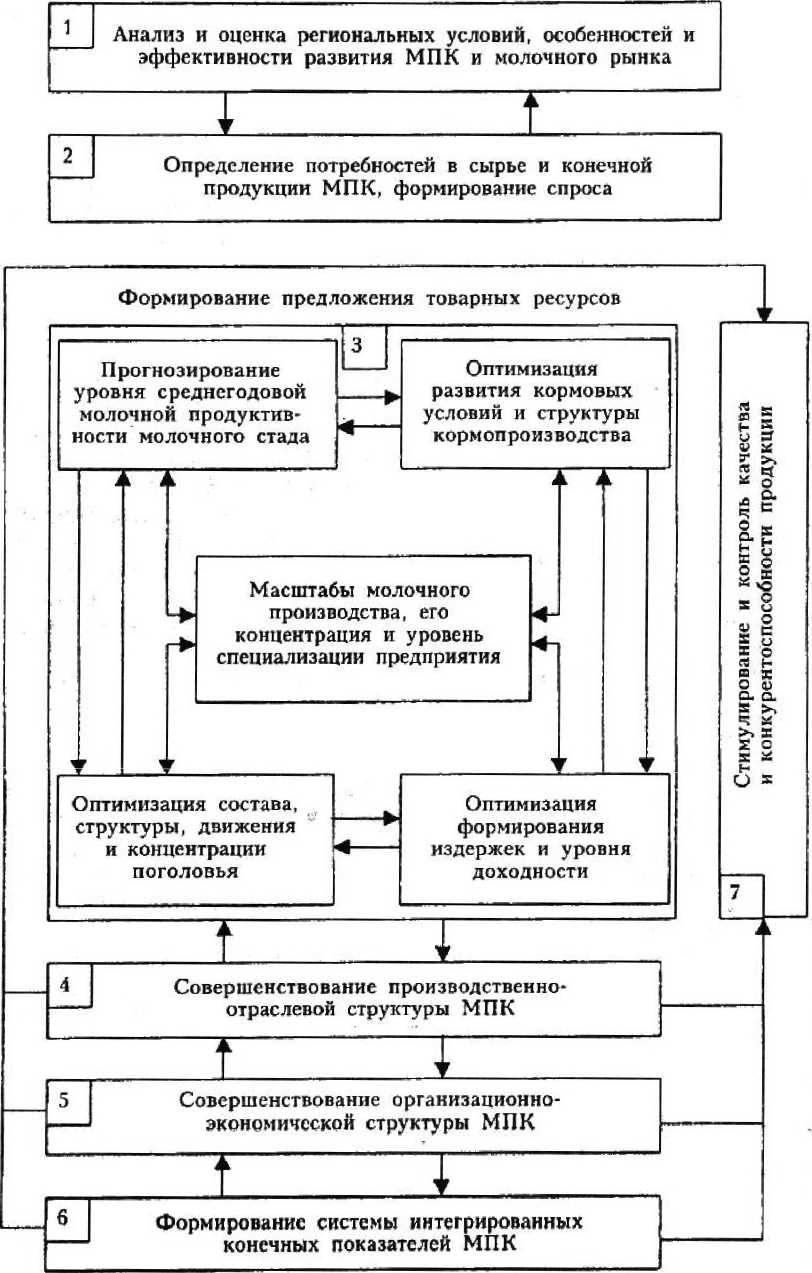

В соответствии с изложенными методологическими вопросами разработки системы индикативного планирования и прогнозирования продуктового подкомплекса нами разработаны структура, блок-схема и очередность реализации на основе модели эконометрии. Рассмотрим их на примере молочнопродуктового подкомплекса (МПК) (рис. 2).

-

1. Анализ условий и ретроспективного развития регионального подкомплекса, оценка его современного состояния и перспективных возможностей на всех воспроизводственных стадиях (анализ объемов и структуры производства и сбыта, технико-технологического уровня производства, мощностей предприятия и их использования, рациональности их размещения, специализации и концентрации, уровня интеграции и кооперации, уровней потребления и самообеспеченности, межрегионального обмена, эффективности производства, сбытовой политики и ценовых отношений, воспроизводственных

-

2. Определение потребностей и расчет объемов производства конечной продукции в ассортиментном разрезе с ориентацией:

пропорций, инфраструктуры, конечных результатов функционирования) на основе сравнительного анализа, балансовых расчетов, статистических группировок, корреляционно-регрессионного анализа, индексного метода, обоснования и расчетов новых, ранее не применявшихся коэффициентов и индексов.

-

а) на насыщение спроса и обеспечение потребления в соответствии с рациональными и научно обоснованными нормами (с учетом городского и сельского населения);

-

б) на полное обеспечение сырьем перерабатывающих предприятий в соответствии с имеющимися мощностями (с учетом двухсменной работы оборудования), их специализацией;

-

в) на определение объемов и реализацию возможностей межрегионального обмена с вывозом конечной продукции в самонедостаточные регионы страны;

-

г) на достижение равновесия между спросом и предложением на базе реализации взаимосвязанных регуляторов производства и потребления, в частности ценового механизма, стимулирования товарного предложения и потребительского спроса, прогнозирования спроса и предложения.

-

3. Оптимизация системы ведения и параметров перспективного развития молочного скотоводства (как главной комплексообразующей отрасли подкомплекса) в сочетании с улучшением производственно-экономической структуры сельскохозяйственных предприятий различных типов для обеспечения преимущественно интенсивного ведения отрасли и развития молочно-сырьевых зон.

В данном блоке осуществляются:

-

— прогнозирование среднегодовой молочной продуктивности (на базе много-ф акторной корреляционно -регрессной но й модели) и определение экономически целесообразного ее уровня (с учетом факторов кормления, содержания, породного и классного состава молочного стада, организационно-экономических условий);

Информационная база — банк данных

Равновесное состояние и результативность системы

Система экономике-математических моделей, виды расчетов

Целевая продуктовая программа, планы-прогнозы

Р и с. 2. Блок-схема экономической системы индикативного планирования и прогнозирования МПК

-

— оптимизация численности поголовья и структуры молочного стада, выявление сочетания интенсивных и экстенсивных факторов развития отрасли;

-

— определение потребности в кормах и структуры кормопроизводства в соответствии с прогнозируемыми показателями продуктивности и прироста поголовья стада с учетом зоотехнических норм и питательной ценности кормов;

-

— обоснование дополнительной потребности в производственных ресурсах для обеспечения прогнозируемой продуктивности, их предельных затрат на дополнительную единицу продукции и предельной отдачи использования;

-

— оценка возможностей и определение условий безубыточного ведения отрасли (критических объемов производства) с учетом формирования уровня постоянных и переменных затрат, цен реализации, сочетания внутриотраслевых и внешних факторов формирования доходов;

-

— оптимизация уровней специализации и концентрации молочного производства с учетом прогнозируемых параметров его ведения и возможности совершенствования производственно-отраслевой структуры хозяйства, оптимизация масштабов производства (на базе оптимизационной ЭММ).

-

4. Оптимизация производственно-отраслевой структуры продуктового подкомплекса (на базе специализированной оптимизационной ЭММ): определение сочетания сырьевых и перерабатывающих условий (с учетом прогнозируемых в третьем блоке объемов производства сырья), соотношения отраслей и видов деятельности, обеспечивающего сбалансированное функционирование основных элементов

-

5. Оптимизация организационно-экономической структуры подкомплекса, включающая: разработку вариантов интеграции и кооперации в подкомплексе, оптимизацию структуры и функционирования производственных молочных ассоциаций (на базе оптимизационной ЭММ); определение условий пропорционального производства и переработки молока, сбыта продукции , распределения доходов и ресурсов в молочной ассоциации, организационно-экономических основ, производственных и финансовых параметров ее деятельности, оптимизацию сбытового и ценового механизмов в интегрированном формировании.

-

6. Определение сводных обобщающих показателей развития подкомплекса: обоснование единой системы производственно-экономических показателей в сфере выработки конечного продукта, системы интегрированных показателей функционирования продуктового подкомплекса для применения в практике его планирования и регулирования.

-

7. Стимулирование и контроль качества продукции, повышение уровня ее конкурентоспособности.

Данная система моделей и расчетов должна обусловливать постоянное сопоставление затрат с реальными результатами производства, выбор оптимальных вариантов сочетания факторов производства, улучшение структуры ресурсов и степени их использования, углубленную внутрихозяйственную и отраслевую специализацию, оптимизацию производственно-экономических связей и параметров молочного производства, различные варианты его развития, их оценку и выбор.

подкомплекса и экономическую эффект ив ность его работы, соблюдение межотраслевых и внутриотраслевых пропорций. Данная модель предполагает 4 основных блока отраслей — сельского хозяйства, заготовок, промышленной переработки, реализации и действует на уровне регионального мпк.

В дополнение к названной модели целесообразно решение задачи оптимизации транспортно-заготовительных процессов и специализированных перерабатывающих мощностей по производству цельномолочной продукции, масла, сыров и т. д. — при целевой функции минимизации суммарных затрат на транспортировку сырья и выработку продукции при условии полного обеспечения сырьем (загрузки) и оптимального использования имеющихся мощностей.

В качестве целевых критериев предлагаемой системы эконометрии индикативного планирования и прогнозирования могут быть предусмотрены минимизация разницы между прогнозируемыми и фак- тическими уровнями обеспеченности продуктами соответствующей группы и ассортимента (а также их потребления), максимизация объемов производства конечной продукции подкомплекса, его обобщающих финансово-экономических показателей.

Для реализации приведенной модели необходима информация, которая по характеру и содержанию подходила бы для создания информационных ресурсов. Их целесообразно дифференцировать на три группы: а) для исследования исходного состояния системы (например, уровня продуктивности стада, его структуры и качества, прогнозирования спроса и потребления продуктов питания); б) для исследования и определения технико-экономических коэффициентов модели; в) для выявления ресурсов производства.

Таким образом, данная система планирования может на различных уровнях организации предусматривать специфические задачи и цели: на уровне фермы и сельхозпредприятия — оптимизацию развития молочного скотоводства, района — внутриотраслевую специализацию, региона и страны — межрегиональные связи и целевые продуктовые программы.

В условиях любой экономической гытуягши нрпбуллимо nerv ггиплйяима пп---------— лученных показателей, параметров, решений на основе диалогового режима — последовательного согласования полученных решений между сферами, предприятиями, регионами и регулирования действий. Важно, чтобы модель эконометрии продуктового подкомплекса: а) имела должное информационное обеспечение и фиксировалась в качестве банка данных в специальных носителях информации; б) имела сервисное программное обеспечение с пользовательским интерфейсом, т. е. специализированный программный пакет с ориентацией на использование системы в качестве автоматизированного рабочего места специалиста. Это позволит выдавать информацию ее потребителям, обновлять сведения о поведении и развитии системы, осуществлять оперативный контроль за экономической ситуацией, использовать систему индикаторов состояния и изменения тенденций, степени риска и т. д. В резуль тате можно будет принимать обоснованные оперативные решения и регулировать поведение, состояние экономической.системы и ее элементов. Это означает, что информационные ресурсы системы нужно рассматривать как фактор оптимизации и интенсификации развития подкомплекса.

Цели исследований продуктового подкомплекса иерархически могут быть соподчинены и представлены как оперативные, тактические, стратегические. Оперативные — это выбор оптимальных решений в соответствии с принятыми на данный момент локальными критериями эффективности (например, рост продуктивности и производства, оптимизация поголовья, мощностей и т. д.); тактические — оптимизация в соответствии с внутренними и рядом внешних критериев развития данной подсистемы (оптимизация масштабов производства и максимизация прибыли); стратегические — преобразования согласно глобальному критерию (удовлетворение общественных потребностей, достижение макроэкономической эффективности) .

В условиях кооперирования и образования интегрированных структур по производству и переработке молока (кооперативы, молочные ассоциации) необходимо, чтобы они руководствовались в процессе планирования производства едиными показателями, ориентировались на конечный продукт. Единая система показателей для кооперирующихся предприятий есть объективная потребность, фундамент их функционирования в качестве целостных формирований. Применение такой системы в практике планирования и анализа состояния, тенденций развития и эффективности молочного подкомплекса (в сфере выработки конечного продукта) позволит своевременно выявить недостатки, влияющие на объемы производства, структуру и качество конечной продукции, экономическую отдачу.

Систему экономических показателей (параметров-индикаторов) планирования, анализа развития и эффективности функционирования подкомплекса (на примере молочнопродуктового в сфере выработки конечного продукта) можно представить в виде укрупненной схемы (рис. 3),

|

I |

Планирование, анализ состояния, |

|

тенденций развития, эффективности отраслей |

I

|

±1 Молочное скотоводство |

11 Кормопроизводство |

1Г Заготовки |

11 Молочная промышленность |

11 ■ ■ Оптовая и розничная торговля |

6„ —J Производственная инфраструктура |

|

Организационно-экономическая и производственная структура, эффективность, себестоимость, ресурсы и т. д. |

Источники кормов, структура посевов, себестоимость кормовой единицы, выход кормов с 1 га площади, доля расхода кормов для молочного стада |

Объемы поступления молока, качество, удельный вес закупок в производстве, издержки об-■ ращения, цен- тровывоз |

Структура производства, объемы конечной продукции, ее стоимость, производственные мощ-' ности и их использование, сырьевые зоны |

Объемы реализации, торговые надбавки, издержки, сезонность, специализированные мощности |

Потребность в ресурсах, степень обеспеченности, технологическое оборудование, кадры, научные исследования |

|

11 |

Межотраслевой анализ и комплексное планирование |

|

21 Межотраслевые пропорции |

Механизм взаимоотношений предприятий и отраслей |

з Г Структура ■ подкомплекса |

4 Сводные показателя потерь продукции |

5| Удовлетворение потребностей населения |

21 Конечные объемы производства |

71 Интегрированные показатели |

|

Между общественными потребностями и объемами производства, поставками сырья и мощностями по переработке, потребностью в ресурсах и обеспеченностью ими |

■Сбытовые, ценовые, организационно-экономические отношения |

Структура стоимости конечной продукций, прибыли, затрат, капиталовложений |

В кормопроизводстве, в сфере проиа-■ водства, заготовок и реализации, в молочной промышленности |

Достигнутый уровень потребления, его соотношение с рациональными нормами, удовлетворение платежеспособного спроса |

Конечная продукция в системе производства, переработки, реадиза-■ ции, потребность в сырьевых ресурсах |

Стоимость конечной, условночистой н чистой продукции, чистый доход, издержки, совокупная рентабельность |

Рис. 3. Система показателей (параметров-индикаторов) анализа и планирования молочнопродуктового подкомплекса

Таким образом, основным требованием системы индикативного планирования — прогнозирования и регулирования продуктового подкомплекса является их направленность: а) на оптимизацию развития его базовых отраслей и достижение их целевых параметров; 6) усиление кооперационных и интеграционных связей на всех стадиях воспроизводства; в) осуществление преимущественно интенсивного типа воспроизводства и его результативность. Это должна быть высокоорганизованная интегрированная производственно-экономическая система, все стадии которой сбалансированы, а структурные элементы нацелены на конечный результат.

Система планирования продуктового подкомплекса должна иметь не просто рекомендательно-ориентирующий и прогнозный характер, но прежде всего быть целевой, оптимизационной и регулирующей, носить альтернативный и мотивационный характер, обеспечивать результативность. Но для своей реализации в качестве взаимодополнения она требует специального механизма регулирования и мониторинга молочнопродуктового рынка.

Система индикативного планирования и регулирования продуктового подкомплекса должна предусматривать:

-

а) комплексный системный анализ ретроспективного развития подкомплекса с учетом технико-технологических, организационных, производственных, экономических, социальных и экологических аспектов, с охватом всех стадий воспроизводственного процесса и выявлением узловых проблем и диспропорций и негативных тенденций, а также потенциальных возможностей их решения;

-

б) прогнозирование основных межотраслевых пропорций, организационно-экономических и производственных параметров составляющих отраслей и сфер и подкомплекса в целом (необходимых объемов производства сырьевых ресурсов

и конечных видов продукции, объемов потребления и межрегионального обмена, потребности в производственных факторах-ресурсах, уровней концентрации и специализации, интенсивности ведения отраслей и т. д.) на базе расчетов и изысканий оптимальных вариантов развития;

-

в) разработку целевых программ на федеральном и региональном уровнях по подкомплексу и его отраслям (содержание их должно определяться совокупностью приоритетных направлений технического и организационно-экономического характера): прогнозов развития подкомплекса по различным вариантам, программных мер и мероприятий, направленных на определение путей оптимального использования факторов производства и обмена для реализации общих и региональных целей (по форме это документ, представляющий систематизированное изложение взаимоувязанных разделов в соответствии с общей методологической схемой их разработки);

-

г) ориентирование субъектов рынка в его текущей и перспективной конъюнктуре, разработку их рыночной стратегии и оптимизацию экономического поведения;

-

д) разработку системы экономического регулирования и оптимизации экономического механизма функционирования подкомплекса (на основе применения ценовых, сбытовых, налоговых, финансовокредитных регуляторов).

Система планирования продуктового подкомплекса и механизм его регулирования должны вызывать «эффект взаимодействия» для достижения целевых социально-экономических параметров, удовлетворения общественных потребностей. Следовательно, создание и реализацию данной системы необходимо рассматривать в диалектическом единстве и в качестве стратегического концептуального положения методологии формирования продовольственного рынка.

Список литературы Система индикативного планирования регионального продуктового подкомплекса АПК

- Беспахотный Г. В. Продуктовые программы регулирования рынка в АПК//Экономика сельского хозяйства России. 1997. № 9. С. 4.

- Зинина Л. И. Использование автоматизированной системы оптимизации производственных программ развития животноводства на ПЭВМ/Л. И. Зинина, Д. Ш. Гайирбегов. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. 64 с.

- Черныш Е. А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: Приор, 1999. 176 с.

- Шерер Ф. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ./Ф. Шерер, Д. Росс. М.: Инфра, 1997. 698 с.

- Ягуткин С. Система прогнозирования федеральных фондов продовольствия//АПК: экономика, управление. 1998. '№ 7. С. 45 -50.