Система мирохозяйственных связей в условиях становления нового экономического порядка

Автор: Апажев А.К., Шалашаа З.И., Созаева Т.Х.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 9 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблемы становления нового экономического порядка, укрепления положения Росси в качестве полноправного субъекта международных экономических отношений. Вместе с тем предпринята попытка решения задач как во внутригосударственном, так и международном плане. Преодоление внутреннего кризиса и обеспечение интеграции России в систему мирохозяйственных связей возможно при реализации концепции международных связей с участием в международном разделении труда посредством механизма развития экономической интеграции. Нами предложена технология кластеризации в рамках развития межрегиональных связей и усиления интеграционных процессов.

Национальная экономика, регион, экономический рост, интеграционные процессы, транспортный коридор, кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/140121428

IDR: 140121428

Текст научной статьи Система мирохозяйственных связей в условиях становления нового экономического порядка

В современных условиях хозяйствования необходимость поиска решений вывода из кризиса депрессивных территорий требует дальнейшего формирования механизмов экономического роста с помощью развития интеграционных процессов.

Развитие интеграционных процессов предусматривает реализацию территориальных преимуществ (природных, производственных, транспортных, кадровых и других) в процессе создания таможенного союза, свободных экономических зон, формирования межрегиональных связей и создания единого экономического пространства.

Юг России, занимая стратегическое экономико-географическое положение, является важным пограничным регионом, обеспечивающим выход России к государствам Закавказья, Черноморского и Прикаспийского бассейнов для установления стабильных межгосударственных отношений с сопредельными странами. Расположение страны на пересечении важных сухопутных, морских и воздушных коммуникаций между государствами двух континентов, обладая развитой транспортной инфраструктурой и хозяйственным многоотраслевым комплексом, имеет возможность для укрепления экономики страны посредством организации транзитного пропуска через свою территорию международных транспортных потоков, а также активизации других традиционных форм внешнеэкономической деятельности.

Агропромышленный комплекс Юга России обеспечивает пятую часть валового сельскохозяйственного производства страны. Потенциальные возможности позволяют обеспечивать продуктами питания население всей европейской части России. На Юге России развит санаторно-курортный и туристско-рекреационный комплекс, располагающий бальнеологической базой и курортами мирового значения. Однако, имеющиеся возможности социально-экономического развития региона используются не в полной мере. Активизация хозяйственного комплекса будет способствовать выравниванию социально-экономического развития субъектов РФ, в том числе и на Юге страны.

Стратегическим направлением экономической интеграции Юга России и траекторией устойчивого развития его регионов являются транспортные коридоры. Исход экономической интеграции во многом определяется ее активностью на хозяйственном уровне, т.е. на уровне конкретных субъектов хозяйствования, каковыми выступают фирмы, компании, корпорации. Для интеграционных процессов на уровне конкретных хозяйственных единиц характерна своя технология, которую связывают с хозяйственной кластеризацией. В этой связи, несомненную практическую ценность имеет моделирование процесса кластеризации в конкретной отрасли и в конкретном регионе, как исследование регионально-отраслевого аспекта интеграции.

В международной практике предполагается наличие двух наиболее распространенных технологий формирования кластеров. Одна формируется по вертикальной схеме. Здесь действует система покупатель-поставщик и взаимосвязь между субъектами хозяйствования (предприятиями, фирмами) выстраивается по вертикали. Другая – «принадлежит» горизонтальным взаимоотношениям. Ее формирует система общих клиентов, единство технологии, каналов сбыта, и т.п. [3].

Разберем более детально названные направления в формировании кластера, рассмотрев его в контексте регионального кластера транспортных коридоров Юга России.

При горизонтальной системе формирования кластера транспортных коридоров определяющей выступает технологическая взаимосвязь хозяйствующих субъектов. Для всех названных субъектов характерным становится технологическое единство. Для технологического единства предприятий характерны высокая степень детерминации. Последняя формирует так же и соответствующую структуру (систему) взаимосвязей внутри отдельных предприятий. В частности, типичными становятся горизонтальные связи, при которых каждый последующий (или рядом стоящий) является потребителем продукции предыдущего. Отсюда следует, что нарушение, сбой, хотя бы в одном звене, разрушает цепь полностью. Таким образом, такая технология запрещает иметь широкий разброс в уровне технологий. Степень свободы, т.е. наличия разного уровня в технологии и технике производства, должна иметь определенные пороги. Эту пороговость формирует технологическая, продуктовая, институциональная или же иная детерминированность предприятий друг от друга. Последняя зависит от того, какой тип взаимосвязи формирует технологическую детерминированность каждой системы. Если эту взаимосвязь будет формировать кредитнофинансовый механизм, т.е. взаимное кредитование и финансирование, тогда система взаимосвязей будет иметь иную степень свободы. Другую особенность создает так называемая перекрестная система владения акций и вообще технология портфельного инвестирования. То есть пороговые, критические и прочие значения параметров и критерии будут у системы иными в зависимости от контекста интегрирующего элемента кластеризации.

В рамках рассматриваемого кластер транспортных коридоров Юга России, его построение основывается на следующих принципах [2]:

-

- принцип саморазвития;

-

- принцип самофинансирования;

-

- принцип перманентной рентабельности;

-

- принцип самодостаточности.

Дадим некоторую экспликацию приведенным принципам.

Принцип саморазвития – основной принцип функционирования кластера. Суть его состоит в том, чтобы формируемый кластер отличался перспективностью развития. Требуется, чтобы элементы, которые войдут в этот кластер, отличались бы возможностью и стремлением развиваться во времени и технологически.

Второй принцип – принцип самофинансирования - предполагает, чтобы различные элементы, которые будут появляться у кластера могли бы осуществлять взаимное инвестирование, получаемая на одних этапах и у одних элементов прибыль была бы использована на других участках и в других элементах кластера.

Третий принцип – принцип перманентной рентабельности – обязывает, чтобы производимая продукция (услуга) была бы рентабельной для кластера.

Четвертый принцип – принцип ресурсной самодостаточности означает, что не следует вводить в кластер производство тех товаров(услуг), для которых нет ресурсов.

Построение отраслевых и территориальных кластеров нуждается в соответствующей методике. Существующие на сегодня отдельные положения методического характера связаны с выработкой критерия отбора отраслей (видов деятельности) для кластеризации [3]. Построение кластера следует осуществлять в несколько этапов. Это положение должно найти свое отражение в методологии кластеризации. В частности, рациональным нам представляется наличие следующих этапов.

Первый этап – этап выбора цели. Основные критерии в решении задач данного этапа общеизвестны и в теоретическом плане не представляют интереса.

Второй этап – этап выбора контекстуального элемента кластера. Контекстуальный элемент кластера представляет собой то звено, которое осуществляет формирование всей цепочки или всего пучка отраслей, компаний и т.п. Технологически и организационно контекстуальный элемент ведет снабжение всех звеньев и структур кластера ресурсами.

Третий этап – этап выработки цепочки отраслей и видов деятельности, входящих (и составляющих) в кластер. Иными словами, какие виды деятельности должны войти в кластер и в какой последовательности состоять им между собой.

Сопоставление представленных этапов и задач, формирующих их, указывает на то, что последняя задача в деле построения отраслевого кластера является главной.

Из вышеизложенного следует, что кластер строится с выработки так называемого контекстуального элемента, Данный элемент должен обладать следующими свойствами: активно аккумулировать и распределять ресурсы кластера, формировать периферийные и центральные структуры и самую технологию кластеризации отраслей и видов деятельности и некоторые другие параметры. После того как определен контекстуальный элемент кластера, требуется рассчитать систему взаимосвязей и переходов в кластере. Иначе говоря, во-первых, не просто указать какие отрасли, виды деятельности входят в формирующийся кластер, но и, во-вторых, кто за кем стоит и как они связаны между собой. Однако, контекстуальный элемент не определяет не только количества входящих в кластер отраслей и видов деятельности, но и их «рядоположенность». Он лишь указывает на внешние параметры пучка. Что же касается взаимосвязи отраслей и видов деятельности, то она держится не на внешних атрибутах организации, а на технологии взаимного инвестирования. Различные отрасли, входящие в кластер и содержащие кластер, должны осуществлять взаимное инвестирование. Для решения данной задачи требуется своя методика. Концептуально решение этой задачи содержится в уравнении Курно-Маршалла [2].

В основу алгоритма кластеризации нами выбран подход, основанный на принципе «ближайшего соседа» [4]. Суть данного подхода заключается в установлении близости регионов по ряду признаков, характеризующих рассматриваемые объекты. В частности, для характеристики 12 регионов Юга России выбраны два признака: перевозки грузов автомобильным транспортом отраслей экономики ( Xki ) и отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования ( Xli ). Выбор данных признаков не случаен, поскольку именно автомобильный и железнодорожный виды транспортных услуг играют основополагающую роль в развитии транспортных коридоров.

Отметим, что железнодорожный и автомобильный виды транспортных услуг в одинаковой мере развиты в регионах Юга России, но различны по степени использования. Итак, отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования и грузооборот автомобильным транспортом отраслей экономики имели тенденцию к увеличению. Показатели в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях намного выше, чем в остальных регионах Юга России, где слабо используются транспортные услуги. Причиной может быть как политическая, так и экономическая нестабильность в регионах.

Предлагая кластеризацию, мы исходим из положения о том, что различные регионы являются друг для друга инвесторами, т.е. они ведут так называемое финансирование друг друга. Самофинансирование происходит и может происходить как обмен доходами, которые различные регионы «заимствуют» друг у друга и вносят в «доходовое поле» регионов с которыми они коррелируют.

Различия по показателям регионов (расстояния между соседями) определяется по пороговому параметру р kl, которые рассчитываются по формуле [4]:

ρ kl =

^ ( Xki - Xli )

i = 1 2

k,l =1, ^,12 - номера сравнительных регионов по матрице;

-

i - признак,

Xki - величина i -го признака k -го региона;

Xli - величина i -го признака l -го региона

На первом этапе строится диагональная матрица модуля р kl, , у которой значения элементов р ii =0

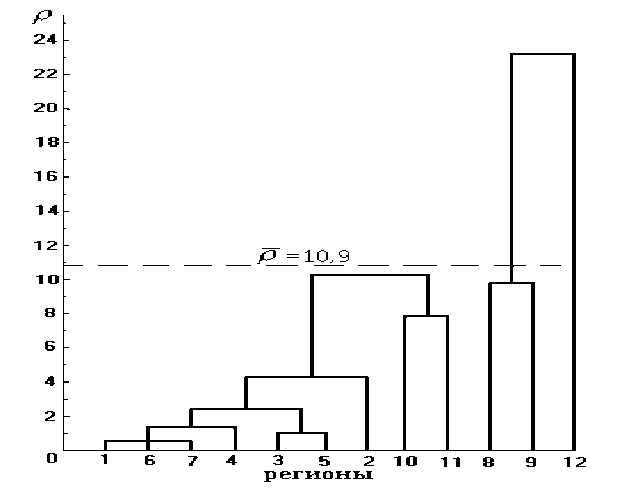

Далее определяется минимальный по величине пороговый элемент матрицы р kl,, который и определяет первую группу регионов с наиболее близкими значениями рассматриваемых признаков. Затем изменяется ранг матрицы путем исключения k -й строки l -го столбца, при этом регион с меньшим значением р kl, переводится в строку ближайшего по признаку региона. В последующем процедура повторяется по группированию регионов на различных уровнях р kl,. По пороговым значениям р kl, построена дендрограмма (см рис.1), на которой наглядно просматривается процесс кластеризации регионов на Юге России на основе анализа «транспортных коридоров».

В частности, при построение дендрограммы получили три кластера:

-

- на первом уровне ( р =0,5) группируются республики: Адыгея, СО-Алания и Карачаево-Черкессия, на втором уровне ( р =1,0) - республики Ингушетия и Калмыкия, на третьем уровне ( ρ =1,3) к республикам первого уровня входит Кабардино-Балкарская республика. При р =2,2 группа регионов второго уровня объединяется с регионами третьего уровня, к которым на пятом уровне ( ρ =4,1) присоединилась республика Дагестан. На уровне ρ =7,7 происходит объединение Астраханской и Волгоградской областей, которые на уровне ρ =10,2 присоединились к группировке пятого уровня.

Рисунок 1 - Дендрограмма

Наиболее высокий уровень ( ρ =9,6) объединяет Краснодарский и Ставропольский края, а при уровне ρ =23,3 к данной группе присоединяется Ростовская область.

Выделение кластеров по дендрограмме представляется в общем случае условной процедурой, поскольку, в кластерном анализе, в частности, по алгоритму «ближайшего соседа» нет детерминированных подходов по его определению. Поэтому нам представляется логичным процедуру разбивки на кластеры несколько формализовать в следующем порядке: разбивку проводить по отношению к среднему пороговому значени ю уровней кластеризации. Для этого определим среднее пороговое значение ρ , как n ∑ ρ i i = 1 ρ = n

-

p i - пороговое значение i- го уровня кластеризации;

-

n - число уровней группирования на дендрограмме

Отметим, что при оценке ρ принимались во внимание только уровни со значение ρ ≥ 4,1. Расчет по данному подходу дает значение 10,9. Если уровень кластеризации лежит ниже ρ = 10,9, то объединение регионов принимается за кластер, если выше – объединение регионов не принимается за кластер. В рамках данной формализации регионы Юга России разбиваются на три кластера:

первый кластер объединяет республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, СО-Алания, Астраханскую и Волгоградскую области;

второй кластер – Краснодарский и Ставропольский края;

третий кластер выделяет обособленно Ростовскую область.

Данная кластеризация представляется нам логичной, т.к. в первый кластер вошли регионы с низким значением (р =0,1 - р =4,1). Второй кластер объединил регионы с наиболее высокими показателями (р = 9,6), а третий кластер имеет самые высокие показатели по всем признакам и ρ =23,3 (выше порогового значения).

Однако, само построение кластеров и процесс кластеризации на этом не завершен. Дело в том, что кластеризация представляет собой также и процесс организации отраслей в пучки. То есть схему кластеризации можно будет признать окончательной лишь тогда, когда наряду с технологической схемой будет построена организационная и институциональная, которые могут быть условно объединены.

Организационно-институциональная составляющая кластера представляет собой систему организации и управления кластером. Иначе говоря, здесь главным является вопрос об органах и системе управления, который иначе может быть сформулирован так: сколько и каких органов может выдержать данная хозяйственная структура? Перевод проблемы в данную плоскость и постановка данного вопроса в такой форме объясняется тем, что подчас к этому вопросу подходят чисто формально. В управлении действуют некоторые стереотипы, которые рекомендуются реализовать без объяснения. Однако они то и мешают правильному построению кластеров. В настоящее время нет четких критериев, с которыми можно было бы подойти к решению проблем организации управления кластерами. Нам представляется, что приведенные выше данные могут быть приняты в качестве основания в пользу построения организационно-институциональной системы кластеров. Дело в том, что вопрос - какую систему управления, сколько органов управления, какими должны быть их функции и т.п. решается не в плоскости организации как таковой, а в плоскости того, чем располагают в их создании? То есть, достаточно ли ресурсов (в первую очередь финансовых) для создания каких-то организаций или их недостаточно для того, чтобы выделить некоторое производство в отдельную отрасль, придать ему статус самостоятельной организации или же достаточно ему придать лишь статус цеха, отделения и т.п. Все это решается в плоскости проблемы наличия ресурсов. В этой связи, нам представляется, что приведенные матрица и дендрограмма позволяют достаточно корректно ответить на поставленные выше вопросы и дать позитивное им решение.

Предложенная технология кластеризации представляется вполне корректной и вполне приемлемой для развития межрегиональных связей в различных отраслях экономики и усиления интеграционных процессов на региональном уровне. Последнее исходит из замечания того же М.Портера о том, что феномен кластеров встречается во всех странах и кажется главной чертой высокоразвитых национальных экономик. Этот феномен Портер связывает с активной потребностью в обмене информацией по поводу потребностей техники и технологии между отраслями-покупателями, поставщиками и родственными отраслями. Иными словами, дефицит информации в одном месте (у одних фирм) и избыток ее в другом месте являются двигателем кластеров и кластеризации экономики. Впрочем, сам М. Портер так пишет об этом: «Причины возникновения кластеров прямым образом связаны с детерминантами национального преимущества и являются проявлением их систематического характера. Одна конкурентоспособная отрасль помогает созданию другой в процессе взаимоукрепляющих отношений. Такая отрасль часто бывает самым требовательным покупателем товаров и услуг, от которых она зависит. Ее наличие в стране становится важным фактором, определяющим рост конкурентоспособности отрасли-поставщика» [1].

Итак, в основе кластеров лежит принцип формирования конкурентоспособности в экономике. В свою очередь последний формируется наличием конкретной отрасли в экономике и процессом взаимности между отраслями. Одна отрасль начинает воздействовать на другую и, таким образом, либо тянет последнюю за собой, либо толкает ее вперед. Стало быть, взаимообмен становится важнейшим условием формирования кластеров. М.Портер дает следующую характеристику этому явлению: «Наличие отраслей-покупателей, достигших мирового уровня, может не только приносить выгоду своим поставщикам на внутреннем рынке, но также может помочь им выйти на внешний» [1]. С одной стороны, конкурентоспособные поставщики также способствуют развитию в стране потребляющих отраслей. Они обеспечивают их технологиями, стимулируют развитие общих производственных факторов, порождают новых производителей. С другой стороны, одна отрасль, конкурентоспособная на мировом рынке, может также создать ряд новых смежных отраслей, обеспечивая им легкий доступ к квалифицированной рабочей силе, используя родственную диверсификацию признанных компаний или стимулируя возникновение новых фирм путем отделения. Следовательно, при формировании кластера, все производства оказывают друг другу взаимную поддержку. Вместе с те выгода распространяется по всем направлениям связей.

Таким образом, взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности. В национальном хозяйстве, как и в экономике любого государства, все фирмы оказываются причастными к тому или иному кластеру. Между кластерами как системами, которые одинаковы по каким-либо параметрам, происходят постоянное взаимодействие и взаимный обмен. В этой связи необходимо использовать механизмы, позволяющие ускорить кластеризацию в национальных экономиках:

-

1. Координация интересов фирм, состоящих в разных кластерах. В этой связи рекомендуется использовать механизм «информационной открытости».

-

2. Диверсификация спроса. Масштабный кластер дифференцируется на несколько мелких. Последние могут расширяться до естественных границ, которые задают либо спрос, либо технология, либо еще какой-то аналогичный параметр.

-

3. Стимулирование нового спроса, нового конкурента на рынке, а также географическая близость. В частности, географическая близость действует как сильный магнит, притягивая в нее талантливых людей и другие производственные факторы.

Список литературы Система мирохозяйственных связей в условиях становления нового экономического порядка

- Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. -М.: Международные отношения, 2016. -947с.

- Рахаев Б.М. Экономика перманентной рентабельности. -Нальчик: КБГСХА, 1998. -165с.

- Созаева Т.Х., Калабекова К.А. Модернизация управления региональными социально-экономическими системами на основе кластерных технологий//Вопросы экономики и права. 2012. № 51. С. 112-116.

- Теория, методика диагностики и прогнозирования состояния региональных воспроизводственных систем/Отчет о НИР (заключит.)/РГУ, рук-ль Овчинников В.Н.-Ростов н/Д: РГУ, 2000.-61с.