Система морского транзита русско-китайской торговли в 80-90-е годы XIX века

Автор: Хамзин И.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Восточноазиатский регион

Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается морская торговля России и Китая в период 80-90-х гг. XIX в. Данная проблема по-прежнему остается малоизученной в научной литературе. Основу исследования составили ранее не используемые материалы Архива внешней политики Российской империи и Российского государственного исторического архива. На основе метода системно-структурного анализа изучаются основные элементы, конструирующие процесс торговых отношений. После того как в начале 1880-х гг. Добровольный флот России занялся перевозкой грузов между русскими и китайскими портами, морская торговля России и Китая стала активно развиваться, составив большую конкуренцию сухопутной чайной торговле через слободу Кяхта. Исследование состоит из двух частей - изучения структуры торговли и реконструкции на основе проведенного анализа системы торговли. Среди основных структурных элементов морской торговли рассмотрены направление, по которому осуществлялся транзит товаров, условия перевозки грузов, особенности взаимодействия Добровольного флота и русских торговых домов в Китае, конкуренция за ставки фрахта в китайских портах, организационные вопросы и содержание торговли. Анализ перечисленных элементов позволил показать модель системы морского транзита русско-китайской торговли 1880-1890-х гг. В кратких тезисах дана характеристика приведенной модели торгового транзита. Автор показывает основные преимущества морского направления русско-китайской торговли перед сухопутным, а также основные недостатки данного направления. Таким образом, исследование призвано показать сочетание уровней нового методологического подхода и проблемно-исторического изучения истории торговли России и Китая, тем сам обогатив историографию данной тематики.

Русско-китайская торговля, морской транзит, добровольный флот, системный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147246418

IDR: 147246418 | УДК: 94(470+510)"18":[339.5:656.614.3] | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-154-165

Текст научной статьи Система морского транзита русско-китайской торговли в 80-90-е годы XIX века

Морская торговля Российской империи и империи Цин – это международный торговый обмен, происходивший между русскими и китайскими портами на мировом морском пространстве во второй половине XIX в. Официальное оформление морской русско-китайской торговли произошло в 1862 г., когда западные границы России, а также русские балтийские и черноморские порты были открыты для ввоза китайского чая. Однако окончательное формирование системы морского транзита произошло только в 80–90-е гг. XIX в., когда грузоперевозки между китайскими портами и Одессой начал осуществлять Добровольный флот России.

Цель настоящей статьи – провести реконструкцию процесса морской торговли России и Китая и построить целостную модель транзита, сложившегося между российскими и китайскими портами в последние два десятилетия XIX в.

Предшествующий исследовательский опыт. Источники и методология

Несмотря на достаточно богатый опыт морских торговых отношений Российской империи с Китаем, этот вопрос рассмотрен в отечественной историографии в значительно меньшей степени в сравнении с широко известной чайной торговлей через слободу Кяхта. В дореволю-

ционный период вопрос о морской русско-китайской торговле поднимали в своих работах А. П. Субботин, К. А. Скальковский, И. Я. Коростовец [ Суботин , 1892, с. 526–538; Скальков-ский , 1883, с. 544–578; Коростовец , 1898, с. 251–262]. Авторы отмечали большое значение этого торгового направления, которое составило конкуренцию сухопутной кяхтинской торговле. Характеристику морского транзита можно также увидеть в работе М. Ю. Поггенполя, посвященной истории Добровольного флота [ Поггенполь , 1903].

Но уже в советский период историки мало затрагивали вопрос морского транзита. Так, в труде М. И. Сладковского одесскому направлению русско-китайской чайной торговли уделен лишь небольшой раздел [ Сладковский, 1974, с. 279–283]. Морские торговые отношения между Китаем и русскими портами на Дальнем Востоке изучала Г. Н. Романова, однако это направление транзита стало развиваться только в начале XX в. [ Романова, 1987].

Среди современных работ к вопросу истории морской торговли между Одессой и Китаем обращались в своих публикациях В. Г. Дацышен и В. Г. Шаронова [ Дацышен, 2012; Шаронова, 2019]. Однако названные авторы показывали либо эволюцию данного процесса, либо его логистические аспекты, но не предоставили общего системного анализа морских торговых отношений России и Китая.

Между тем вопрос транзита в истории русско-китайских отношений приобретает особую актуальность на фоне новых экономических проектов РФ и КНР. С этой точки зрения, весьма любопытно взглянуть на развитие нетипичных для российской континентальной цивилизации направлений торговли, прежде всего морского транзита. Более детальному изучению этого вопроса способствует и источниковая база, которая ранее активно не привлекалась исследователями. Исторический анализ проведен на основе материалов Российского государственного исторического архива и Архива внешней политики Российской империи. Источники позволяют реконструировать историю морских торговых отношений России и Китая в 80–90-е гг. XIX в., раскрыть многие детали этого процесса.

Основу данного исследования составил метод системного анализа. В данном случае процесс торговли изначально представляется как сложно организованная система, которую можно разложить на отдельные элементы, в совокупности представляющие собой структуру изучаемого объекта. Определение взаимосвязей между структурными элементами дает возможность построить целостную модель изучаемого процесса. Подобный подход берет основу в теории системного анализа и общей теории систем [ Уемов, 1978]. Нельзя не упомянуть также и работы Фернана Броделя, в которых знаменитый историк «разбивал» изучаемое им явление (повседневность, торговля) на отдельные составляющие элементы – структуры, чтобы затем показать общее историческое полотно эпохи [ Бродель, 1988].

Добровольный флот России и русско-китайская торговля

История морской торговли России и Китая в конце XIX в. неразрывно связана с историей Добровольного флота России (так же – Доброфлот). На момент учреждения данного предприятия в 1878 г. одной из главных задач Доброфлота было создание коммуникации между Центральной Россией и ее отдаленной периферией на Дальнем Востоке. Пароходы должны были доставлять ссыльных каторжников на Сахалин, товары и прочие ресурсы во Владивосток. В 1879 г. руководство Добровольного флота договорилось с русскими купцами в Ханькоу о перевозке чайного груза из Китая в Россию на своих пароходах [ Поггенполь, 1903, с. 37–38]. Таким образом, было положено начало морской чайной торговли Добровольного флота.

В ближайшие десятилетия русские пароходы станут регулярно доставлять чай из Китая в Одессу. По данным, приводимым М. Поггенполем, за первые шесть лет своего существования суда Добровольного флота перевезли 1 400 000 пудов чая, в то время как уже в конце рассматриваемого периода, в один только 1899 г. – 1 200 000 пудов чая [Там же, с. 97]. В 1885 г. правительство России предоставило Добровольному флоту субсидию (600 000 рублей в год [Там же, с. 275–278]), что стало толчком к развитию Доброфлота, и в том числе отразилось на росте грузоперевозок китайского чая (табл. 1).

Таблица 1

Отправка чая из Ханькоу в Одессу

|

Год |

Чай, т |

|

1886 |

2822 |

|

1887 |

9248 |

|

1888 |

14 302 |

|

1889 |

15 253 |

|

1890 |

17 226 |

|

1891 |

19 503 |

|

1892 |

20 341 |

|

В среднем ежегодно |

14 100 |

Примечание: данные по (АВПРИ. Ф. 148. Оп. 487. Д. 1067. Л. 15).

В 1880–1890-е гг. благодаря деятельности Добровольного флота окончательно сформировался морской транзит между русскими и китайским портами на регулярной основе. Сам Добровольный флот в конце XIX в. стал одним из самых крупных пароходных предприятий России, в 1898 г. имея в своем составе 14 судов (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 156, 216, 252).

Анализ структуры морского транзита

Морская торговля России и Китая в 80–90-е гг. XIX в. представляла собой сложноорганизованный процесс, состоящий из взаимосвязи организационных вопросов, логистики, товарного обмена и проч. Эти отдельные аспекты сформировали структуру, анализ которой позволит нам увидеть общую систему морского транзита.

Маршрут. «… Имеем честь уведомить Вас что пароход «Орел» прибыл сюда благополучно 11 (числа – И.Х .) сего месяца в 6 часов утра», – читаем мы в одном из донесений, направленных в 1890 г. из Ханькоу в Санкт-Петербург в главное управление Доброфлота (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 318. Л. 48). Долгий путь русского судна начинался в Одессе, откуда пароход направлялся через черноморские проливы в Средиземное море. Далее – Суэцкий канал и проход через Порт-Саид. Впереди ждали Красное море, Индийский океан и Малаккский пролив, пройдя через который «Орел» попадал в воды Восточной Азии. Русский пароход прибывал во Владивосток, сдавал назначенный груз и двигался дальше в Китай (см. приложение). Общее время плавания судна составляло до 50 дней.

Прежде чем попасть на чайный рынок Ханькоу, пароходы Добровольного флота успевали побывать в крупнейших азиатских портах: русских (Владивостоке), японских (Нагасаки), юго-восточных (Сайгон, Сингапур) и, конечно же, в Шанхае (табл. 2).

Азиатские рейсы пароходов Добровольного флота в 1883 г.

Таблица 2

|

Пароход |

Порт отправления |

Число отправления |

Порт прибытия |

Число прибытия |

|

«Россия» |

Нагасаки |

27.04 |

Ханькоу |

3.05 |

|

Ханькоу |

19.05 |

Сингапур |

30.05 |

|

|

«Петербург» |

Нагасаки |

1.05 |

Ханькоу |

6.05 |

|

Ханькоу |

22.05 |

Сингапур |

7.06 |

|

|

«Кострома» |

Посьет |

14.05 |

Вусунг1 |

18.05 |

|

Вусунг |

20.05 |

Ханькоу |

24.05 |

|

|

Ханькоу |

12.06 |

Сингапур |

23.06 |

|

|

«Нижний Новгород» |

Нагасаки |

3.06 |

Вусунг |

5.06 |

|

Вусунг |

11.06 |

Ханькоу |

15.06 |

|

|

Ханькоу |

3.07 |

Сингапур |

18.07 |

Примечание . Данные по (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 96–105).

Время на рейсы между отдельными портами могло занять до двух недель. Даже путь от Шанхай (р. Вусунг) до Ханькоу требовал до четырех дней сплава по Янцзы. Здесь же необходимо было нанять лоцмана, чтобы благополучно пройти по трудной для морских пароходов китайской реке. И, наконец, пароход достигал Ханькоу.

Контракт. Любому посещению русского судна Ханькоу предшествовало заключение специального контракта с чайной фирмой, который регламентировал количество чайного груза от конкретного торгового дома.

«При сем препровождаю Вам копии с договоров на перевозку чая», –писал агент Добровольного флота в Ханькоу в 1890 г. и приводил вместе с тем длинный список торговых домов, отправлявших чай на русских пароходах:

«А) на 1-м пароходе: 1) М. Н. Сабайниковойсов (?) – 100 тонн; 2) Шварцъ – 100 тонн; 3) Товарищество Братья К. и С. Поповы – 1500 тонн; 4) Петра Боткина сыновья – 600 тонн; 5) Токмаков, Молчанов и Ко – 400 тонн; 6) Молчанов, Печатнов и Ко – 300 тонн; 7) Вогау и Ко – 300 тонн; 10) Боткин и сын – 200 тонн; 11) Борхардт, Гидельфельд и Ко – 50 тонн; 12) Д. и Р. Расторгуевы – 400 тонн; 13) Вдова А. Катуар с сыновьями – 250 тонн; 15) Московский торговый банк – 150 тонн; Б) на 2-м пароходе: 1) товарищество Братья К. и С. Поповы – 1500 тонн; 2) Токмаков, Молчанов и Ко – 200 тонн; 3) Молчанов Печатнов и Ко – 50 тонн; 4) Вогау и Ко – 150 тонн; 5) Боткин и сын – 400 тонн; 6) вдова А. Катуар с сыновьями – 200 тонн» (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 16).

Груз. Погрузка чая на пароход – вопрос первостепенной важности среди документов, имеющих отношение к чайным грузоперевозкам Добровольного флота. Донесения агентов Доброфлота в Ханькоу переполнены различного рода информацией о том, сколько было погружено товара на конкретное русское судно. К примеру, мы читаем одно из донесений за 1892 г.: «На пароходе “Саратов” (отправлено чая) – 5122 (тонны); «Петербург» – 1755; «Нижний Новгород» – 4062; «Орел» – 4934; «Россия» – 1679; «Москва» – 2825; Итого – 20 360 (тонн)» (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 318. Л. 89). Чайные партии отправлялись на русский рынок как бы по частям – по мере того как были куплены и в зависимости от того, как приходили суда: «на 1-м пароходе 15-го договора отправлено – 5575 тонн; 2-м 6-го договора – 2500 (тонн); 3-м 10-го договора – 5000 (тонн) …» и так далее (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 48 об.).

Внутри схемы «договор – пароход – груз» случались и свои сбои. В 1890 г. пришедший в Ханькоу пароход «Орел» под руководством капитана С. И. Кази оказался менее вместительным, чем ожидалось: вместо предполагаемых по контракту 5725 тонн чайного груза, судно было способно принять только 5200 тонн чая. «Поэтому, – сообщал капитан, – у каждого грузчика пришлось сделать пропорциональную сбавку» (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 48). Однако не все чайные дома остались довольны такой «пропорциональной сбавкой». По этому поводу у руководства Добровольного флота возник даже спор с фирмой «Токмаков, Молотков и Ко».

Торговый дом утверждал, что пароход «Орел» взял груз на 42 тонны меньше, чем было условлено по контракту, и требовал, чтобы остаток был отправлен на следующем пароходе «Петербург». Руководство Доброфлота считало, что недогруз составил не более 9 тонн, которые оно вполне было согласно принять на следующее судно (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 66–69). Однако в этом же 1890 г. такая же ситуация произошла с пароходом «Москва», который тоже не смог взять весь предназначенный для него груз (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 84).

Конкуренция. Русских пароходов не всегда хватало, чтобы забрать весь чай, приготовленный для России, и тогда торговые дома обращались к услугам иностранных пароходных компаний. В сведениях из Ханькоу за сентябрь 1890 г. сообщается: «…при сем имеем честь препроводить сведения об отправке отсюда байховых чаев в нынешнем году на прямых пароходах в Одессу: - на пяти Ваших (т.е. Добровольного флота – И.Х.) пароходах – 17 226 тонн 12 фунта; - трех пароходах Modul line – 14 194 тонн 03 фунта» (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 143). Или в 1891 г. – «на Ваших и английских пароходах было вывезено 33 437 тонн 17 фунтов» (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 318. Л. 87).

Участие иностранных пароходов в морской русско-китайской торговле в 80-е и 90-е гг. XIX в. хорошо прослеживается на статистике судов, приходящих под разными флагами в Одессу из Китая (табл. 3).

Таблица 3

Приход судов в Одессу из Китая

|

Год |

Флаг |

Приход |

|

1885 |

Российский |

5 |

|

Германский |

1 |

|

|

1886 |

Российский |

2 |

|

Английский |

1 |

|

|

1887 |

Российский |

3 |

|

Голландский |

1 |

|

|

1888 |

Российский |

4 |

|

Английский |

2 |

|

|

1889 |

Российский |

4 |

|

Английский |

2 |

|

|

1890 |

Российский |

5 |

|

Английский |

3 |

|

|

1891 |

Российский |

4 |

|

Английский |

3 |

|

|

1893 |

Российский |

5 |

|

Английский |

1 |

|

|

1894 |

Российский |

6 |

|

Английский |

1 |

|

|

1895 |

Российский |

4 |

|

Английский |

1 |

|

|

1896 |

Российский |

3 |

|

1897 |

Российский |

4 |

|

1899 |

Российский |

2 |

Примечание . Подсчитано по (Обзор внешней торговли Российской империи…, 1885–1899).

Немецкие, английские, голландские пароходы являлись активными участниками русско-китайской морской торговли. Их посредничество помогало поддерживать чайный транзит на должном уровне в условиях недостатка русских судов, что особенно хорошо прослеживается на примере вывоза товара из России в Китай (табл. 4).

Таблица 4

Отход судов из Батуми в Китай

|

Год |

Флаг |

Отход |

|

1887 |

Английский |

1 |

|

1888 |

Шведско-норвежский |

1 |

|

Английский |

5 |

|

|

Германский |

1 |

|

|

1889 |

Английский |

15 |

|

Германский |

2 |

|

|

1890 |

Английский |

10 |

|

Шведско-норвежский |

2 |

|

|

1891 |

Английский |

8 |

|

Норвежский |

4 |

|

|

Итальянский |

2 |

|

|

1892 |

Норвежский |

3 |

|

Английский |

12 |

|

|

1893 |

Норвежский |

3 |

|

Английский |

7 |

|

|

1894 |

Норвежский |

1 |

|

Английский |

2 |

|

|

1895 |

Английский |

10 |

|

Австро-венгерский |

1 |

|

|

1896 |

Английский |

10 |

|

Норвежский |

1 |

|

|

1897 |

Английский |

13 |

|

1899 |

Английский |

20 |

Примечание . Посчитано по (Обзор внешней торговли Российской империи …, 1887–1899).

В данном случае речь идет о вывозе кавказского керосина на китайский рынок, осуществлявшегося исключительно на иностранных пароходах. Мы видим здесь шведские, австрийские и даже итальянские флаги, под которыми ходили пароходы из России в Китай. Преобладали английские пароходы: в 1899 г. их отбыло из Батуми 20 – больше, чем было всего судов у Добровольного флота в это время! (см. табл. 4). Это свидетельствует о том, что Россия вплоть до конца XIX в. не располагала достаточным количеством пароходов, чтобы полноценно обеспечить двухстороннюю морскую русско-китайскую торговлю.

Фрахт. Ставки фрахта без преувеличения играли ключевую роль как внутри конкуренции между пароходными компаниями, так и в выборе со стороны чайных домов парохода для отправки своих товаров. Фрахт – это главный источник заработка парохода, а поднять его выше в Ханькоу означало больше заработать. Влияние на колебание ставок фрахта оказывало огромное количество факторов. Скорость доставки, пункт назначения, состояние чайного рынка, количество пароходов – все это имело значение при определении размера фрахта.

Если говорить применительно к русско-китайской торговле, то речь шла о размере фрахта, который брали пароходы, идущие в Лондон (это исключительно иностранные суда; чай в этом случае из Лондона доставлялся к русским европейским границам) или пароходы, направляющиеся прямо в Одессу. Но были здесь и свои тонкости. Так, имело значение, шел ли пароход прямо в Одессу или предусматривалась перегрузка в Шанхае или в Порт-Саиде. То же самое касалось и пароходов, назначенных в Лондон.

В 80-е гг. XIX в. можно наблюдать следующее соотношение ставок фрахта для лондонского и одесского направления чайной торговли (табл. 5).

Таблица 5

|

Год |

Лондон |

Одесса |

|

|

Начало мая |

Начало октября |

||

|

1881 |

5 – 3,10 |

2,15 |

Нет данных |

|

1882 |

6,10 – 3 |

2, 7/6 |

4,10 |

|

1883 |

5,10 – 3,10 |

2,10 – 2, 7/6 |

4 |

|

1884 |

5 – 2,5 |

3,10 – 3 |

4,5 – 3 |

|

1885 |

4 – 2,5 |

3,5 |

4,5 – 4 |

|

1886 |

4 – 3,10 |

3 – 3, 7/6 |

3 – 2,10 |

|

1887 |

4 |

1 – 7/6 |

2,10 |

|

1888 |

Нет данных |

Нет данных |

2,10 |

|

1889 |

4 – 2 |

Нет данных |

3,51 – 3 |

Примечание . Подсчитано по (АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 396. Л. 30 об.).

Котировки ставок пароходного фрахта, фунтов стерлингов

Можно заметить, что если ставки фрахта для пароходов, направляющихся в Лондон, и были выше, чем для Одессы, то ненамного и, как правило, в начале чайного сезона. Осенью, когда из Ханькоу вывозился самый дешевый чай, ставки фрахта падали. Порой ставки на Одессу были выше, чем для лондонского направления. Одним словом, какого-то стабильного соотношения мы здесь не видим, по крайней мере в том, что касается 1880-х гг. Ситуация поменялась в 90-е гг. XIX в., когда рынок Лондона заполонил чай, вывозимый из Индии, а Китай постепенно потерял свое значения в качестве мирового поставщика чая (АВПРИ. Ф. 161. Оп. 35. Д. 2. Л. 96–97). Таким образом, снизилась конкуренция и для одесского направления чайной торговли.

Организация. Теперь обратимся к некоторым организационным вопросам морской торговли Добровольного флота в Китае. В этом смысле любопытно взглянуть на те расходы, которые сопутствовали приходу русского парохода в Ханькоу. Таковые включали зарплату лоцману за провод парохода по Янцзы до Ханькоу и обратно в море; плату за приход в порт (т.н. ластовый сбор); погрузку товара в трюмы; зарплату агенту в Ханькоу; расходы на телеграммы; расходы на починку судна (смазка лаком, запайка и прочий мелкий ремонт); различные мелкие расходы; иногда – покупку досок, канатов и прочее (РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 219. Л. 102–111). В совокупности эти расходы могли превысить сумму в 3 тысячи рублей, но были необходимы. Эти неизбежные издержки компенсировались фрахтом и отчасти пассажирскими перевозками.

Другой важный организационный момент – это необходимость наличия собственного агента в Ханькоу, который бы информировал управление Добровольного флота о текущем состоянии дел и решал на месте многие организационные вопросы. Привлеченные источники позволяют нам рассмотреть расходы на содержание подобных лиц. В 1889 г. суммы, которые уходили на содержание агента в Ханькоу, были меньше в сравнении с теми же, но в других портах и городах: в Одессе – 32 759 руб., Владивостоке – 12 626 руб., Москве – 7 474, Стамбуле – 2 471 руб., Коломбо – 2 892 руб., Ханькоу – 341 руб. 43 коп. (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 159). В конце 90-х гг. XIX в., по мере того как развивалась морская русско-китайская торговля, увеличивались и расходы на агентов: в 1896 г. зарплата ханькоуского агента составляла уже 17 472 руб. (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 222). Кроме того, появляются и агенты в других портах – Шанхае и Гонконге. Если в английской колонии зарплата представителя Добровольного флота была небольшой (не доходила и до 500 руб.), то в Шанхае в 1898 г. она составляла 20 000 рублей (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 241). К концу века, в 1899 г., расходы на агентов составляли: Москва – 25 743 руб., Ханькоу – 25 469 руб. 61 коп., Одесса – 21 498 руб., Шанхай – 14 393 руб. 29 коп. (РГИА. Ф. 98. Оп. 6. Д. 2. Л. 258 об.), а дальше располагались другие порты. Иными словами, агент в Ханькоу по уровню содержания занял второе место после Москвы, что говорит об огромном росте значения этого порта для торговли пароходного общества. Шанхай следовал сразу за Одессой, что тоже показатель.

Баланс. В течение 80-х гг. XIX в. Добровольный флот наладил тесные контакты с чайным рынком Ханькоу, взяв на себя перевозку большой части груза, приготовленного в этом порте для России. Морская чайная торговля росла (табл. 6).

Вывоз из Ханькоу в Россию на пароходах «Добровольного флота»

Таблица 6

|

Год |

Дата |

Пароход |

Пуды |

Стоимость, руб. зол. |

|

1887 |

16 мая |

«Россия» |

56 870 ½ |

419 933 |

|

23 мая |

«Петербург» |

60 572 |

447 266 |

|

|

13 июня |

«Москва» |

68 195 |

503 551 |

|

|

1888 |

18 мая |

«Москва» |

68 408 |

510 052 |

|

28 мая |

«Россия» |

61 687 |

459 940 |

|

|

23 июня |

«Кострома» |

103 301 |

770 212 |

|

|

27 июня |

«Петербург» |

34 490 |

257 157 |

|

|

1889 |

23 мая |

«Москва» |

78 620 |

736 826 |

|

2 июня |

«Россия» |

66 100 |

619 493 |

|

|

19 июня |

«Кострома» |

105 733 |

990 928 |

|

|

27 июня |

«Петербург» |

54 937 |

514 872 |

|

|

1890 |

23 мая |

«Орел» |

104 607 |

1 497 469 |

|

31 мая |

«Петербург» |

56 847 |

692 865 |

|

|

12 июня |

«Кострома» |

109 221 |

1 331 218 |

|

|

16 июня |

«Москва» |

45 954 |

560 100 |

|

|

23 июня |

«Россия» |

31 567 |

384 750 |

|

|

1891 |

22 мая |

«Орел» |

5075 |

1 489 817 |

|

30 мая |

«Петербург» |

2849 |

691 781 |

|

|

8 июня |

«Н. Новгород» |

5315 |

1 564 271 |

|

|

14 июня |

«Москва» |

2067 |

461 973 |

|

|

29 июня |

«Кострома» |

4195 |

941 784 |

Примечание . Подсчитано по (АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 396).

Однако речь о полноценных торговых отношениях можно вести только тогда, когда наблюдается примерное соотношение ввоза и вывоза товара. В таком случае можно говорить о торговом балансе. В русско-китайских отношениях второй половины XIX в. мы его, к сожалению, не увидим: сухопутная торговля в Кяхте к концу столетия страдала от огромного дефицита русского сбыта [ Сладковский , 1974, с. 270], а морское направление в Одессу стало практически односторонним процессом перевозки китайского чая на русский рынок. Только бакинский керосин даст надежду на изменение ситуации, но это произойдет только в начале XX в.

Стоимость вывоза из Одессы в Китай, руб.

Таблица 7

|

Год |

Жизненные припасы |

Изделия |

Всего |

|

1885 |

30 626 |

12 544 |

43 170 |

|

1886 |

338 645 |

57 427 |

396 072 |

|

1887 |

4013 |

72 814 |

72 814 |

|

1889 |

3502 |

167 930 |

171 432 |

|

1890 |

308 |

16 322 |

16 630 |

|

1891 |

1206 |

78 642 |

86 483 |

|

1892 |

7267 |

50 849 |

63 122 |

|

1893 |

2517 |

31 143 |

34 483 |

Примечание . Подсчитано по (Обзор внешней торговли Российской империи…, 1885–1893).

В 80–90-е гг. XIX в. в Китай морским путем вывозились такие товары, как сахар рафинад (в 1888 г. – на 73 468 руб.), табак крошенный (в 1888 г. – на 49 руб.), папиросы (в 1888 г. – 270 000 руб.), ликеры и водка (1888 г. – 184 руб.), веревка (1888 г. – 287 руб.), бумажные ткани (1888 г. – 875 руб.), свечи стеариновые (1888 г. – 323 руб.) (Обзор внешней торговли России…, 1888). Номенклатура товара была разнообразной, но по стоимости своего вывоза была несопоставима со стоимостью ввезенного чая морским путем.

Система морского транзита. Выводы

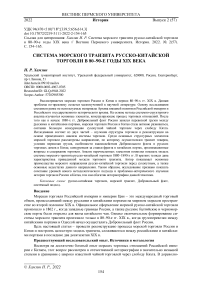

Итак, анализ структуры деятельности Добровольного флота в рамках морских торговых отношений России и Китая в 80–90-х гг. XIX в. позволяет нам реконструировать систему морского транзита между Одессой и Ханькоу (рисунок).

Рис. Система морского транзита русско-китайской торговли

Система морского транзита была организована следующим образом:

-

• контракт между Добровольным флотом и торговыми домами в Ханькоу являлся условием морского транзита товаров;

-

• Добровольный флот отправлял в Ханькоу свой пароход, который заходил в китайский порт на обратном пути из Владивостока;

-

• в Ханькоу русский пароход получал фрахт за принятие чайного груза; фрахт мог уплачиваться как русскими, так и иностранными торговыми домами;

-

• приходу парохода в Ханькоу сопутствовали различные логистические расходы; контролем за исполнением контракта, погрузкой груза на пароход и прочими организационными вопросами занимался специальный агент в Ханькоу;

-

• чайный груз составлял главную (единственную) часть товара, который вывозили русские пароходы в Одессу; согласно контракту, чай от одного торгового дома мог вывозиться по частям на нескольких пароходах;

-

• вывоз товара из Одессы в Китай на кораблях Добровольного флота был незначителен в сравнении с чайной торговлей; морская торговля России с Китаем была остродефицитной.

В конце XIX в. система морского транзита русско-китайской торговли показала себя более эффективной в сравнении с сухопутной торговлей через Кяхту. Китайский чай, доставляемый в Одессу на пароходах Добровольного флота, попадал на русский рынок значительно быстрее в сравнении с транзитом через Монголию2. Дешевле были и расходы на доставку одного ящика чая морским путем3. В начале 1890-х гг. современники возлагали большие надежды на морскую торговлю, считая, что за ней будущее торговых отношений России и Китая [ Субботин, 1892, с. 528]. Однако морская торговля испытывала и свои трудности.

Во-первых, на протяжении 1880-х и большей части 1890-х гг. русским пароходам приходилось конкурировать с иностранными в портах Китая за ставки фрахта и чайный груз. В условиях малочисленности русского торгового флота нередко китайский товар отправлялся в Россию на английских, немецких и прочих иностранных пароходах. Такая ситуация негативно отражалась на развитии русско-китайской торговли.

Во-вторых, сказывалась и отдаленность Одессы от китайских берегов, что особенно станет заметно на рубеже XIX–XX вв., когда Россия начнет развивать транспортную инфраструктуру на Дальнем Востоке.

В-третьих, во второй половине XIX в. таможенная политика России предполагала более высокие пошлина на западных границах Российской империи в сравнении с Кяхтой4. Данные меры должны были защитить кяхтинскую торговлю от упадка в условиях конкуренции с морским чайным транзитом и одновременно искусственно сдерживали развитие морской торговли России и Китая.

Наконец, наиболее значимой проблемой следует назвать отсутствие товара, который Россия могла бы успешно сбывать в китайские порты. Высокая конкуренция с английскими и американскими товарами на китайском рынке, а также дороговизна морского фрахта, стали причиной низкого спроса русских товаров в Китае.

Таким образом, система морского транзита русско-китайской торговли 80–90-х гг. XIX в. не получила качественного развития, оставшись исключительно чайной торговлей. В начале XX в. когда Российская империя начнет развивать свои дальневосточные порты, одесское направление торговых отношений России и Китая постепенно уступит место новой системе русско-китайской торговли на Дальнем Востоке.

Список литературы Система морского транзита русско-китайской торговли в 80-90-е годы XIX века

- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. 631 с. EDN: MXTFNK

- Дацышен В.Г. Одесское направление китайской чайной торговли (XIX - нач. ХХ вв.) // Китаезнавчi дослiдження. Збiрка наукових праць. Т. 2. Киiв: Iнститут сходознавства НАН Украiни, 2012. С. 45-55. EDN: QHLCKJ

- Коростовец И.Я. Китайцы и их цивилизация. СПб.: Издание книжного склада Н. Аскарханова, 1898. 625 с.

- Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границе за 1884 год. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1885.

- Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границе за 1885 год. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1886.