Система организации сакрального пространства в погребальных комплексах андроновского (федоровского) населения Барабинской лесостепи. Памятник Тартас-1

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Ненахов Д.А., Райнхольд С., Ефремова Н.С., Селин Д.В., Нестерова М.С., Ненахова Ю.Н., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению погребально-поминальных комплексов андроновской (федоровской) культуры на могильнике Тартас-1 (Центральная Бараба). Отмечается ряд специфических черт в погребальной практике оставившего его населения. В северо-западной части памятника выявлен участок, демонстрирующий новые черты организации сакрального пространства. Они заключаются в сооружении системы окружающих могилы, соприкасающихся кольцеобразных ровиков и глубоких вытянутых ям. На сегодняшний день исследовано 20 таких сооружений, содержащих 32 погребения. Все они совершены по классическим андроновским (федоровским) канонам. Вместе с тем в керамике доминирует упрощенная орнаментация. Отмечено наличие северного раннесузгунского орнаментального сюжета, свидетельствующего о неких северо-западных импульсах, интегрированных в андроновский (федоровский) комплекс.

Западная сибирь, эпоха бронзы, погребальный обряд, андроновская (федоровская) культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145520

IDR: 145145520 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Система организации сакрального пространства в погребальных комплексах андроновского (федоровского) населения Барабинской лесостепи. Памятник Тартас-1

Исследование памятника Тартас-1 продолжается более десяти лет. Практически каждый полевой сезон приносит в распоряжение исследователей принципиально новые, оригинальные источники, углубляющие наши представления о различных сторонах жизнедеятельности но сителей той или иной археологической культуры. Так происходит и с андроновской (федоровской) культурой, представители которой оставили на Тартасе-1 значительное количе ство изученных к настоящему времени захоронений. Уже приходилось отмечать специфические черты в погребальной практике этого населения, свидетельствующие, во-первых, о внутренней хронологии этих захоронений (и, по-видимому, могильников), во-вторых – о разных истоках носителей культуры, нашедшей проявление на Тартасе [Молодин, 2011; Молодин, Ефремова, Кобелева и др., 2013]. Эти причины привели к целой серии новшеств, ранее уже отмеченных авторами статьи при осмыслении полученных источников. К наиболее выразительным новациям, выявленным на памятнике, следует отнести наличие вытянутого положения умерших в могилах с классической андроновской (федоровской) посудой [Молодин, 2011]; наличие в засыпке могил специальных ям, содержащих материалы из зольников, поминальную пищу и даже человеческие останки [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2009]; расположение могильных ям рядами [Мо-лодин, Дураков, Кобелева и др., 2015]. Немало новаций выявлено и в погребальном инвентаре, в общем-то классическом. Вот лишь некоторые из них: наличие «нестандартной» по суды [Мо-лодин, Мыльникова, Иванова, 2014], роговых ложек с характерной рукоятью (в виде рыбки), роговых блюд, бронзовой орнитоморфной скульптуры [Молодин, Хансен, Дураков и др., 2016]; широкое использование в погребально-поминальных действиях рыбной пищи [Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2015].

В последние годы раскопок памятника проявилась новая яркая черта в организации сакрального пространства – о ней и пойдет речь в настоящей работе.

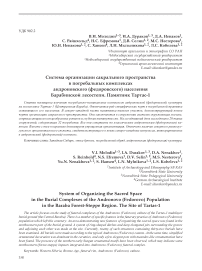

С учетом общей геофизической съемки памятника Тартас-1 можно говорить, что исследуемый участок расположен в его северо-западной части и занимает обширное пространство, примыкающее к краю террасы и уходящее в ее глубину на расстояние не менее 150 м. Специфика организации сакрального пространства заключается в сооружении целой системы кольцеобразных ровиков (см. рисунок, 1) и довольно глубоких ям, включающих один или несколько погребальных комплексов (могильных ям). На сегодняшний день исследовано 20 таких сооружений, содержащих 32 погребения. Пожалуй, главной особенностью выявленного некрополя является довольно частое соприко сновение ровиков, что производит впечатление его постоянного пополнения. В эту же систему гармонично вписаны группы погребений (до пяти погребальных камер), окруженных глубокими ямами, образующими прерывистое овальное кольцо. Возможно, сооружение ровиков имело то же семантическое значение, что и возведение примыкающих друг к другу каменных колец, как это наблюдается у андроновского населения западных от Барабы областей [Молодин, 1985, с. 105]. Такие же строения прослежены у ан-дроновцев (федоровцев) Минусинской котловины [Максименков, 1978, табл. I, 2; III, 3, 5; IX; X].

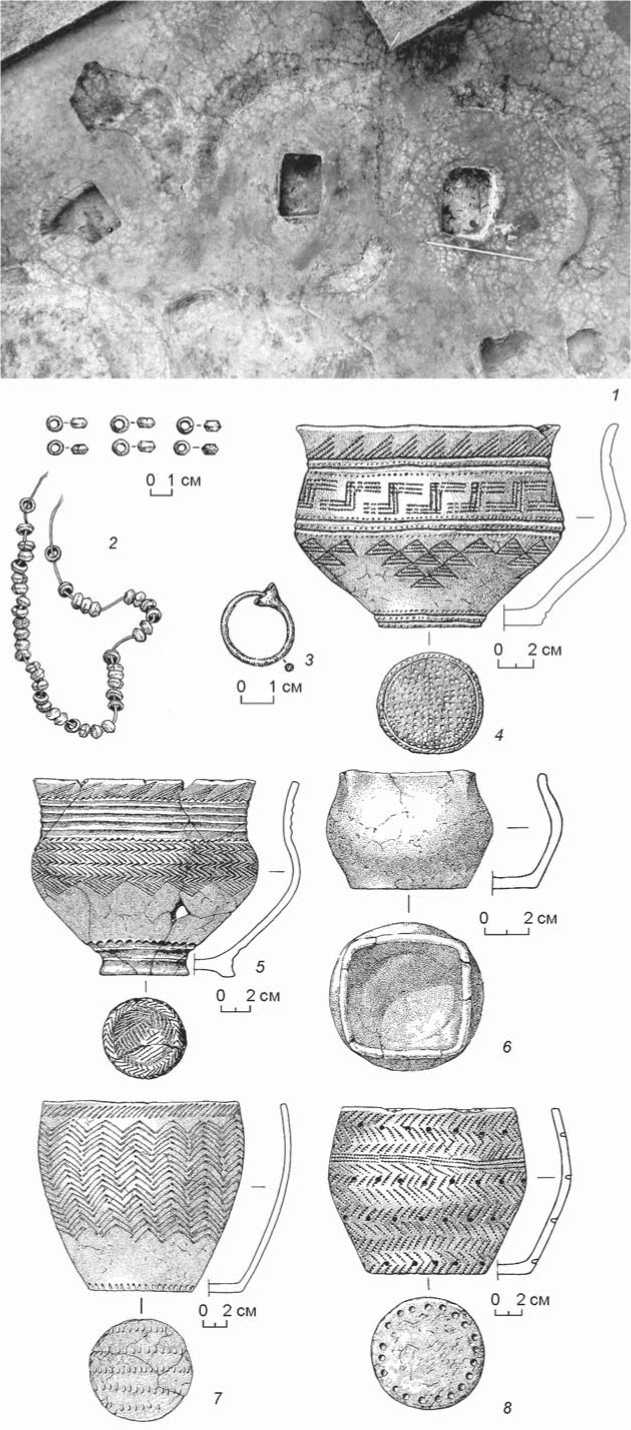

Архитектура кольцевидных ровиков до статоч-но специфична и нуждается в последующей систематизации. Пока же можно говорить о наличие одного или нескольких проходов в системе с достаточно устойчивыми метрическими параметрами. В одном случае погребальный комплекс (ППК № 23) имел двойное прерывистое кольцо ровиков. В заполнении ровиков и на их дне встречаются фрагменты керамики, раздавленные сосуды, кости животных и рыб. В центре выделенного таким образом сакрального пространства помещали одну или несколько погребальных камер, ориентированных по линиям СВ – ЮЗ. Изредка внутри ограниченной рвами территории встречаются сосуды. Как исключение следует отметить находку не имеющей аналогов бронзовой скульптурки птицы (ворона?) со специальным углублением на спинке, возможно для благовоний [Молодин, Хансен, Дураков и др., 2016, рис. 1, 3 ]. Все 32 погребальных комплекса, заключенных в ровики или систему ям, в целом созданы по классическим андроновским (федоровским) канонам, где присутствуют трупо-сожжение, трупоположение и синкретическая обрядовая практика. Бронзовый инвентарь также характерен для этой культуры и включает височные кольца с коническим приемником, серьги с раструбом, бочонковидные бусины (см. рисунок , 2, 3 ). Эти украшения исследователи считают специфической особенностью андроновских (федоровских) памятников, своеобразным этническим маркером [Аванесова, 1991, с. 52–53; Демин, Запруд-ский, Ситников, 2011, с. 48–50].

Вместе с тем следует иметь в виду, что в керамике доминирует упрощенная орнаментация, горизонтальная; встречается и вертикальная, «елочка»; нарядных горшков с меандровидным орнаментом немного (см. рисунок , 4, 5, 7 ). Особенно важно наличие небольших сосудиков с подквадратной в сечении горловиной, а также трех баночных сосудов, де-

корированных, кроме характерной для андроновской (федоровской) культуры горизонтальной «елочки», цепочками круглых ямочных наколов (см. рисунок , 6, 8 ). Без сомнения, это северный, вероятно раннесузгунский, орнаментальный сюжет, свидетельствующий о каких-то северо-западных (лесостепных) истоках мигрировавшего в Барабу населения.

Еще одной важной планигра-фической особенностью означенного некрополя является то обстоятельство, что в южной части к нему непосредственно примыкают погребальные комплексы пахомовской культуры эпохи поздней бронзы со сходными проявлениями погребальной практики, в частности с конструктивно похожими ровиками. Интересно, что эти сооружения нигде не нарушают андроновские (федоровские) конструкции, хотя вплотную примыкают к последним. Имеющаяся радиоуглеродная дата для пахомовского захоронения № 613 позволяет отнести эти комплексы (точнее, какую-то их часть) к XIV в. до н.э.

Такое положение дел, как и особенности андроновской (федоровской) посуды, позволяет предположить сосуществование (возможно, на рубеже XV–XIV вв. до н.э.) населения андроновской (федоровской) и во сточного варианта пахомовской культуры. Эту гипотезу может косвенно подтверждать то обстоятельство, что известные в Барабе монографически изученные андроновские (федоровские) комплексы практически лишены такого проявления погребальной практики, как круглые рови-

Памятник Тартас-1.

1 – ортогональная съемка ППК № 21, 22; 2 – бронзовые бусы (погр. 701); 3 – бронзовая серьга с раструбом (погр. 691); 4 – керамический сосуд № 2 из погр. 639; 5 – керамический сосуд из погр. 680; 6 – керамический сосуд № 3 из погр. 700; 7 – керамический сосуд № 1 из погр. 696; 8 – керамический сосуд из погр. 714.

ки. Так, на полностью исследованном курганном могильнике Старый Тартас-4, изученном сплошной площадью, четырехугольный разомкнутый ровик встречен в одном кургане – самом большом [Молодин, Новиков, Жемеркин, 2002, с. 52–53, рис. 3, 2 ]. Еще два кургана с аналогичными ровиками были обнаружены в могильнике Погорелка-2 [Наглер и др., 2012].

Все вышесказанное позволяет оценивать анализируемый комплекс с кольцевыми ровиками как свидетельство особого, вероятно, наиболее позднего появления в Барабе андроновцев, пришедших с западных территорий.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 17-0118001е.

Список литературы Система организации сакрального пространства в погребальных комплексах андроновского (федоровского) населения Барабинской лесостепи. Памятник Тартас-1

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР (по металлическим изделиям). – Ташкент: Фан, 1991. – 200 с.

- Демин М.А., Запрудский С.С., Ситников С.М. Андроновские украшения Гилевского археологического микрорайона. – Барнаул: Алт. гос. пед. акад., 2011. – 128 с.

- Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука, 1978. – 190 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 58–69. – (Тр. Сиб. Ассоц. Исследователей первобытного искусства; вып. VII).

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Конева Л.А. Рыба в погребальной практике носителей андроновской (федоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 77–90.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ковыршина Ю.Н., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Наглер А., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Вариативность погребального обряда андроновской (федоровской) культуры на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 260–264.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П. Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 2. – С. 44–66.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьёв А.И., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Ненахов Д.А. Этнокультурные процессы у населения Центральной Барабы в эпоху развитой бронзы (по материалам исследования могильника Тартас-1 в 2009 году) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 337–342.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.

- Молодин В.И., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Кобелева Л.С., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Селин Д.В. Новейшие археологические открытия на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 357–360.

- Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Хансен С. Андроновские (федоровские) курганы могильника Погорелка-2 в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 249–253.