Система раннего предупреждения о землетрясении для железных дорог: перспективы, проблемы, решения

Автор: Кислов К.В., Гравиров Валентин Валентинович

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Работы с конференции

Статья в выпуске: 1 т.27, 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие железнодорожного транспорта подразумевает увеличение скорости поездов и общей нагрузки на железные дороги. Из-за этого повышается и опасность землетрясений и их последствий. Система раннего предупреждения - один из самых действенных инструментов по снижению ущерба от землетрясений и быстрой оценки повреждений. В работе представлены результаты разработки отдельных компонентов системы, включая общую идеологию ее построения.

Система раннего предупреждения, железные дороги, сейсмический мониторинг, детектирование сигнала, техногенный шум

Короткий адрес: https://sciup.org/14265056

IDR: 14265056 | УДК: 550.34 | DOI: 10.18358/np-27-1-i4045

Текст статьи Система раннего предупреждения о землетрясении для железных дорог: перспективы, проблемы, решения

Понятие "железная дорога" (ЖД) — транспортная трасса постоянного действия — включает в себя рельсовые пути, полосу отчуждения земли со всеми зданиями, сооружениями, тоннелями, мостами, эстакадами, контактной сетью, линиями связи и сигнализации.

Экономическое развитие России подразумевает увеличение нагрузок на ЖД, повышение скоростей, ввод новых линий [1]. В настоящее время длина железных дорог в нашей стране около 90 тыс. км. Повышение уровня безопасности функционирования железнодорожного транспорта является важнейшим государственным приоритетом развития и модернизации отрасли, научных исследований и текущей эксплуатационной работы.

Многие районы России сейсмически опасны. Помимо этого, в спокойных районах возможны изменения сейсмического режима, в т. ч. связанные с человеческой деятельностью (выработка месторождений, наполнение водохранилищ, взрывы). С учетом 6- и 7-балльных зон доля сейсмо-опасных территорий России превышает 20 %. Почти во всех сейсмоопасных районах есть ЖД. При этом ЖД часто проходят по долинам крупных рек и другим местам, соотносимым с активными или потенциально активными разломами. Крупные землетрясения вносят в нормативные документы свои трагические коррективы.

Рис. 1. Схема системы раннего предупреждения о землетрясении

Современные технологии позволяют обрабатывать сейсмический сигнал и передавать данные быстрее, чем распространяются волны землетрясения. Система раннего предупреждения о землетрясении (СРП) генерирует сигнал о том, что событие произошло, и разрушительные волны от него через определенный промежуток времени придут к объекту. В основе СРП лежит сейсмическая сеть (рис. 1).

Так как сигнал может быть получен до сильного сотрясения, можно путем автоматических отключений (экстренное торможение поездов, включение запрещающих сигналов светофоров, отключение электроэнергии) снизить материальные и людские потери, избежать экологических катастроф. После события мониторинг позволит оценить разрушения, определить меры спасения и средства восстановления. Помимо этого, СРП может и должна быть задействована в системе сейсмического мониторинга состояния объектов.

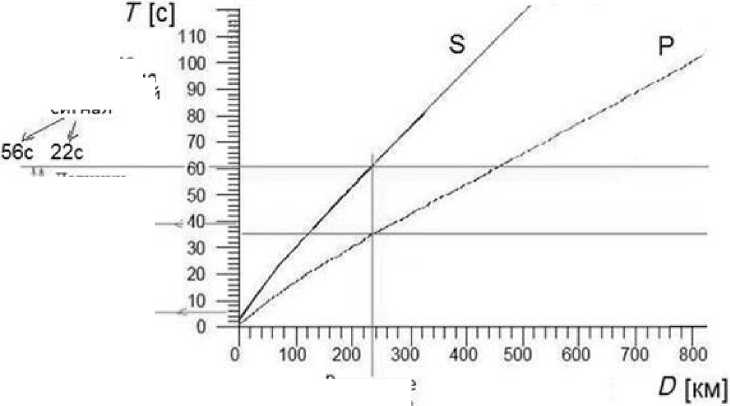

Первое вступление землетрясения — P-фаза — обычно волны низкой амплитуды, не наносящие ущерба. После от эпицентра приходят более медленные волны S, L и R. Они и причиняют большую часть повреждений. Определив величину землетрясения и расположение его гипоцентра по P-волне с помощью сейсмического датчика, расположенного вблизи эпицентра, мы получаем время для автоматического принятия мер (см. рис. 2).

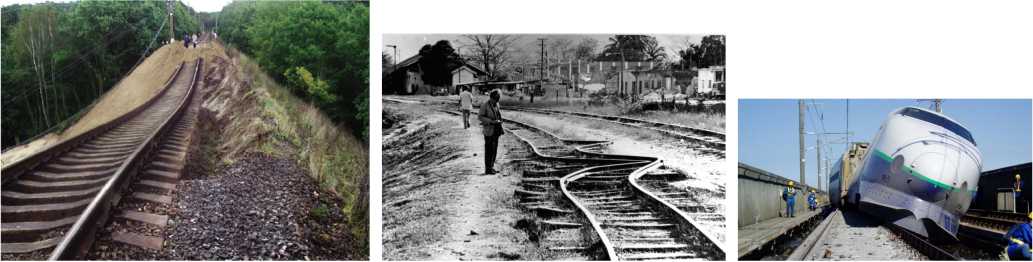

ЖД проходят по районам с разной сейсмичностью и с разным административным подчинением, участки и сооружения ЖД могут обладать различной сейсмостойкостью. А повреждение одного элемента может привести к отказу всего объекта или к экологической катастрофе, захватывающей соседние районы (см. Приложение, рис. П1, П2, П3). СРП должна интегрировать данные своей сейсмической сети и региональных сетей и использовать сигналы от других служб (Тихоокеанская система предупреждения о цунами, Гидрометцентр, несейсмические системы мониторинга ЖД).

Специализированные СРП ЖД применяются в Японии, Калифорнии и других местах [2–4]. На ЖД используются также тревожные сигналы от региональных СРП.

В России системы сейсмического мониторинга для защиты ЖД развиты слабо. Подобные системы можно лишь условно причислить к СРП. После землетрясения в Охотском море (14.08.2012; М = = 7.3) решено организовать систему мониторинга на железной дороге Беркакит—Томмот—Якутск. Для остановки быстро идущего поезда требуется около 1 мин, чаще всего такой запас времени не может быть обеспечен. Однако факты организации СРП ЖД показывают ее возрастающую актуальность.

Время для реагирования на тревожный сигнал

Датчики вынесены к эпицентру

Датчики вдоль ЖД

Расстояние до объекта

Годограф Р- и S-волн близкого землетрясения, происшедшего на глубине 10 км

Сейсмограмма на объекте, расположенном в 233 км от эпицентра

Рис. 2. Время для реагирования на тревогу (слева); годографы волн P и S (в центре); сейсмограмма (справа)

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ СРП ЖД

Сеть мониторинга можно развертывать линейно, непосредственно вдоль ЖД. Еще в 1964 г. в Японии начала действовать первая СРП ЖД, ее датчики были размещены через 20–25 км вдоль железных дорог. Такая сеть позволяет контролировать все участки объекта, равновероятно отслеживать землетрясения и другие катастрофы. Вдоль ЖД проще налаживать передачу данных, проще осуществлять диагностику повреждений, мониторинг состояния объекта. Однако этот подход не обеспечивает самую быструю оценку параметров землетрясений.

Расположив датчики вблизи эпицентров возможных землетрясений, можно значительно сократить количество сейсмостанций и увеличить время для реагирования на тревожный сигнал. Именно этот способ на сегодняшний день наиболее приемлем для России как первый этап развертывания СРП ЖД. При этом вычисляется источник сейсмического события, определяется интенсивность колебаний на различных участках ЖД и, следовательно, масштаб разрушений. Для расчета минимально необходимой сети мониторинга надо составить уточненную карту возможных очагов землетрясений [5]. При этом в СРП должны быть использованы и существующие сейсмостанции региональных сетей, даже имеющие датчики разных типов. На железных дорогах обычно задействованы системы постоянной связи с бригадами поездов и системы автоматического торможения, например Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ). Так что введение СРП в структуру ЖД не вызовет особых трудностей.

Каждому однородному объекту ЖД (участки путей, сооружения, мосты, туннели, высокие насыпи, лавинные места и т. д.) присваивается коэффициент, характеризующий его уязвимость, категорию, важность. Наивысший коэффициент будет у объекта, для которого опасно даже небольшое землетрясение.

Кроме землетрясений существуют другие природные катаклизмы, приводящие к повреждениям объектов, которые могут быть выявлены системой сейсмомониторинга. Расстановка сейсмостанций должна учитывать и эту задачу.

На начальном этапе сеть сейсмических станций СРП очень разрежена. Ее работоспособность сильно зависит от сейсмического шума. Движение железнодорожных составов, промышленность, сосредоточенная вдоль линий и природные источники сейсмического шума могут приводить к потере данных и нестабильности работы СРП, т. к. при редкой сети потеря информации даже только одной станции, может вызвать отказ системы. Таким образом, необходимо применять методику выделения P-волны в зашумленном сигнале [6]. Правильно организованная СРП ЖД может обеспечить:

– через 4 с — тревожный сигнал, если землетрясение представляет опасность;

– через 12 с — расчет интенсивностей сотрясений на разных участках ЖД;

– через 5 мин — карту возможных повреждений, в т. ч. вызванных вторичными эффектами (оползнями, лавинами и др.).

Основные функции СРП — это генерация предупреждения в течение нескольких секунд начального движения P-волны на одной станции, оценка магнитуды сейсмического события и расположения его гипоцентра, расчет карты интенсивностей сотрясений и времен до прибытия S-волны к разным участкам ЖД, оценка повреждений объектов. Современные СРП ЖД должны обеспечивать:

-

• автоматический режим оперативного реагирования;

-

• интеллектуальный анализ данных;

-

• оперативность и достоверность получения информации (надежность связи);

-

• выявление фактов развития деструктивных процессов;

-

• возможность работы в автономном режиме и устойчивость работы после сильных сотрясений;

-

• возможность развития, наращивания и интеграции с другими системами.

Тревожные сигналы включают автоматизированные системы, способные за несколько секунд остановить или замедлить поезда, включить красные сигналы светофоров, отключить электроэнергию, оповестить население и т. д. СРП рассчитывает интенсивность землетрясения в каждой точке ЖД. По интенсивности определяется возможный ущерб и организуются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

Использование нейросетевого классификатора позволяет по сейсмическим сигналам идентифицировать оползни, обвалы, сели, просадки, схлопывание карстовых полостей, абразию морских берегов, лавины, мерзлотные явления, взрывы. Каждое из этих явлений может нарушить ЖД.

Особое внимание надо уделить надежности системы передачи данных — взаимодействию между участниками СРП: сейсмической сетью, системами аварийного отключения, лицами, принимающими решения, общественностью и СМИ. Должна быть создана собственная система связи, а общественные коммуникации надо применять только для дублирования оповещения. Передача данных может осуществляться проводной или беспроводной системой, построенной, например, на устройствах, поддерживающих трафик Ethernet

(передача данных возможна на расстояния до 80 км). Вся информация должна архивироваться для корректировок и тестирования системы.

При расположении датчиков СРП вдоль ЖД их обеспечение электроэнергией осуществляется довольно легко. Однако при организации пунктов мониторинга вблизи возможных эпицентров землетрясений проблема электропитания может возникнуть. Строительство системы электроснабжения каждой автономной станции или постоянная замена и подзарядка аккумуляторов предполагают значительные материальные затраты. Правильным является использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце. Аварийные источники питания и резервные системы очень важны для обеспечения работоспособности сейсмостанций, систем связи, всей СРП при катастрофических сотрясениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель создания СРП — уменьшить людские и экономические потери, избежать экологических катастроф. Общая мировая тенденция состоит в том, что все населенные районы Земли будут покрыты сетями СРП. Первым шагом в этой работе в России будет развитие СРП для защиты критически важных объектов, для сейсмоопасных районов и для протяженных объектов, таких как железные и автомобильные дороги, трубопроводы и т. д.

Большая часть территории России имеет сейсмичность, которая с глобальной точки зрения является низкой, но не является ничтожно малой. Землетрясения происходят и влекут за собой раз- рушения и жертвы. Важно, чтобы СРП разрабатывались как начальная стадия общей программы, надо учесть возможность модернизации и интеграции в общую систему. СРП нуждается в соответствующем стандартизированном решении.

Несколько лет уходит на обучение и тестирование системы. Необходимо как можно раньше начать накопление данных и апробацию методов.

Другая цель СРП — оценка разрушений для принятия мер по помощи и восстановлению объекта.

Наконец, сеть СРП применяется для постоянного мониторинга ЖД, что помогает обнаруживать критические нарушения на ранней стадии.

Система должна быть применима к другим видам стихийных бедствий и использоваться в защите других видов инфраструктуры. Возможно применение сейсмической сети СРП и для мониторинга сейсмичности в составе существующих сейсмических сетей. Необходимо, чтобы вся система была построена в полностью автоматическом режиме и управлялась быстро и надежно, особенно во время и после сильных сотрясений. Но надо признать возможность ложной тревоги и пропуска события. Организации, использующие систему, должны понимать этот риск.

Наша работа основана на достижениях в области сейсмометрии, информационно-коммуникационных и компьютерных технологий. Цель нашей работы — разработка задела в области СРП ЖД, "типовых" систем мониторинга ЖД, позволяющих анализировать их состояние и принимать решения по обеспечению безопасности. Многие проблемы СРП еще существуют, и многое еще должно быть сделано.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. П1. Калининградское землетрясение 21 сентября 2004 г., магнитуда 4.9, глубина гипоцентра 40 км kachestvo_opticheskogo_kabelya_ispytanie)

Рис. П2. Ашхабадское землетрясение 6 октября 1948 г., магнитуда 7.3, глубина гипоцентра 18 км v-nedrah-zemli/

Рис. П3. Землетрясение в Ниигата (Япония) 23 октября 2004 г., магнитуда 6.9, глубина гипоцентра 15 км

Список литературы Система раннего предупреждения о землетрясении для железных дорог: перспективы, проблемы, решения

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р).

- Hilbring D., Titzschkau T., Buchmann A., Bonn G., Wenzel F., Hohnecker E. Earthquake early warning for transport lines//Nat. Hazards. 2014. Vol. 70, no. 3. P. 1795-1825 DOI: 10.1007/s11069-010-9609-3

- Nakamura Y., Saita J. UrEDAS, the earthquake warning system: today and tomorrow//Earthquake Early Warning Systems/P. Gasparini, G. Manfredi, J. Zschau (eds.). Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. P. 249-281 DOI: 10.1007/978-3-540-72241-0

- Erdik M., Şeşetyan K., Demircioğlu M. B., Zülfikar C., Hancılar U., Tüzün C., Harmandar E. Rapid earthquake loss assessment after damaging earthquakes. Chapter 2//Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology/Ed. A. Ansal. Springer, 2014. Vol. 1. 650 p.

- Кислов К. В., Гравиров В. В., Новикова О. В. Раннее предупреждение о землетрясениях и других природных и техногенных бедствиях для России//Доклады и выступления XIII Научно-практической конф. "Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций". М., 2014. С. 309-316.

- Gravirov V., Kislov K., Gravirova L., Vinberg F. The use of wavelet transformation techniques in structure of an artificial neural network for recognition of early arrival of earthquakes on strongly noisy seismic records//Book of Abstracts of CTBT "Science and Technology". Wien, 2013. P. 139.