Система российских массовых информационных коммуникаций: регулирование органами внутренних дел

Автор: Гостев Александр Николаевич, Кокшаров Сергей Викторович, Демченко Татьяна Сергеевна

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (67), 2022 года.

Бесплатный доступ

Представляются результаты исследования массовых информационных коммуникаций МВД РФ; обосновывается актуальность проблемы в условиях информационного общества; показываются трудности службы сотрудников полиции, обусловленные массовыми информационными коммуникациями; раскрываются особенности ведения против российской правоохранительной сферы профессионально подготовленной информационно-психологической войны; аргументируется факт недостаточной научной разработанности путей взаимодействия МВД с институтами массовых коммуникаций; прогнозируется централизация управления информационными коммуникациями в правоохранительной сфере; предсказывается необходимость законодательного усиления формального контроля содержания передач СМИ с целью противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; сообщаются факты исторических ошибок в управлении правоохранительной сферой, обусловивших прошлые российские общественные катаклизмы, и предлагаются способы защиты информационных коммуникаций МВД РФ; анализируется содержание нормативной правовой базы, регулирующей массовые коммуникации в правоохранительной сфере, выявляются пробелы и, как следствие, заявляются негативные стратегические последствия для работы института полиции.

Органы внутренних дел, массовые информационные коммуникации, информационное общество, сотрудники полиции, информационно-психологическая война, управление информационными коммуникациями в правоохранительной сфере, формальный контроль сми, экстремизм, терроризм, коррупция, защита информационных коммуникаций, институты гражданского общества, организационное оружие, криминализация общественных отношений, престиж правоохранительной деятельности, общественное сознание

Короткий адрес: https://sciup.org/14124298

IDR: 14124298 | УДК: 316.354:351/354 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_2_107_119

Текст научной статьи Система российских массовых информационных коммуникаций: регулирование органами внутренних дел

М ВД самый многочисленный правоохранительный институт российского государства. Его штатная численность 894 869 единиц, в том числе сотрудников органов внутреннихдел РоссийскойФедера-ции – 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих – 17 197 человек, работников – 130 813 человек [42, с. 78].В настоящее время это важнейший правоохранительный институт. Как показывают результаты анализа документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, только за 7 месяцев 2021 года в стране зарегистрировано 1 189 457 преступлений, в том числе 327 628 тяжких и особо тяжких. Из указанного количества сотрудниками органов внутренних дел выявлено 1 116 271 (93,85 %) и 311 655 (95,12 %) преступлений соответственно. К сожалению, за указанный период времени остались нераскрытыми 476 138 пре-ступлений[25].Этот факт – предмет обсуждения на различных массовых информационных коммуникациях. Актуальность исследования проблемы освещения работы организационных структур МВД России в системе массовых информационных коммуникаций обусловлена и многими другими общественными факторами.

-

1. Переходом индустриального общество на новый уровень – информационный, где информация становится системообразующей ценностью, средством непосредственного управления и, следовательно, гибридной войны, цветных революций, организационного оружия, создания хаоса (анархии) в общественных отношениях [20, с. 28; 27, с.35; 32, с.145].

-

2. Опасностью труда и сложностью социальноэкономического положения сотрудников полиции [23, с. 27; 33, с.30; 32, с.99].

-

3. Системной криминализацией общественных отношений и снижение уровня престижа правоохранительной деятельности [30. с 24; 35, с.19; 32, с.12].

-

4. Разрушением традиций общественного контроля массовых информационных коммуникаций в правоохранительной деятельности [39, с.27;34, с.32; 28, с .128].

-

5. Конституционным запретом на цензуру СМИ и созданием условий для негативного информационного воздействия на систему правоохранительной деятельности [1; 24; 36].

Анализ программ телевидения, радио, содержания периодической печати и интернета, показывает, что в этих СМИ продолжает преобладать критические отношение к результатам работы сотрудников полиции, ее руководству. Ретрансляция негатива о деятельности МВД России в общественное сознание обусловливает тенденцию социальной дезинтеграции, снижает уровень эффективности взаимодействия правоохранительных органов с различными организациями публичной сферы, приводит к усложнению криминогенной обстановки в обществе.

Важность работы МВД со средствами массовых коммуникаций с целью защиты правоохранительной сферы обусловлена многими условиями, в том числе фактором ведения против России информационнопсихологической войны, о качественном уровне организации которой свидетельствуют факты военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время для непосредственной работы с населением противника в США созданы специальные формирования, которые комплектуются высококлассными специалистами разведки, иностранных языков, истории, журналистики, фотографии, изобразительного искусства, полиграфии, связи, юриспруденции, психологии, рекламы и так далее» (подробно см. ниже). Противник внедряют своих специалистов в средства массовой информации [27, с.38], создает там аффилированные группы, дискредитирует правоохранительную систему, подрывает доверие населения к ней, создает условия для работы сил «цветных революций». Результаты этой войны неблагоприятные для российской правоохранительной системы. В общественном сознании формируется убеждение в том, что система МВД коррумпирована, профессионализм сотрудников полиции не полностью соответствует решаемым задачам в публичной правоохранительной сфере.

Необходимость дополнительного исследования данной проблемы объясняется и недостаточной научной разработанностью путей взаимодействия МВД с институтами массовых коммуникаций.

Цель исследования – разработка и обоснование предложений по совершенствованию работы органов внутренних дел в системе массовых информационных коммуникаций.

Научная задача – определить и уточнить теоретические основы работы органов внутренних дел в системе массовых информационных коммуникаций.

Гипотеза – уровень эффективности работы органов внутренних дел в системе массовых информационных коммуникаций будет повышен, если усовершенствовать административный и общественный механизмы взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой коммуникации.

Технология и методы исследования. В изучении проблемы были применены теоретические (анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование) и эмпирические (анализ документов, опрос экспертов, наблюдение) методы исследования.

Эмпирическая база исследования: нормативные правовые документы Российской Федерации, научная, правовая литература.

Линейное управление Южно-Уральского управления Министерства внутренних дел на транспорте обеспечивает правопорядок на участке ЮжноУральской железной дороги (2200 км), международных аэропортах «Челябинск», «Магнитогорск».

Кластеры: Оренбургский ЛО МВД России на транспорте; Орловский ЛО МВД России на транспорте; Курганский ЛО МВД России на транспорте; ЛОВД на станции Магнитогорск; ЛОВД в аэропорту города Магнитогорска; ЛОВД в аэропорту Оренбурга; общественные формирования, обеспечивающих вместе с полицией правопорядок в Челябинске, Кургане, Магнитогорске, Оренбурге. Эксперты – 216 чел. (руководители и сотрудники ЛО МВД России на транспорте, руководители общественных организаций, сотрудники муниципальных органов управления).

Результаты научного обсуждения и эмпирического исследования проблемы. Результаты исследования показывают, что информационное общество определяется такими показателями (понятиями, категориями) как «массовая коммуникация», «информатизация», «средства массовой коммуникации» (далее – СМК). Получено достаточно аргументов определять массовую коммуникацию как путь массированного информационного взаимодействия людей, формирования информационных социально-психологических отношений с применением как традиционных СМИ (телевидение, радио, печать), почты, телефона и новых информационных технологий (мобильные системы связи и компьютерные сети, интернет).

В последнее время активизировалось научное обсуждение данной проблемы во всех гуманитарных науках и, объективно, в институтах власти. Результаты содержательного анализа научной литературы показывают, что взаимодействие со средствами массовой коммуникации остается важнейшей деятельностью в различных общественных структурах, сферах деятельности. Так, в контексте совершенствования государственного управления подготовкой людских мобилизационных ресурсов информационные коммуникации исследовал В.А. Черных [44]; противодействия незаконной миграция на территорию России – О.В. Ветрова, Демченко Т.С., Гостев А.Н. [23, с. 29]; профилактики рецидивной преступности иностранных граждан на территории России – Т.С. Демченко, О.В. Ветрова [30, с.27]; регистрации незаконных сделок с землей в России – А.А. Гостев [26, с.67-76]; религиозного фактора в межкультурных коммуникациях, подготовки населения к войны XXI века, обеспечения доверия граждан институту полиции, улучшения условий труда сотрудников полиции, исследования феномена гибридной войны – А.Н. Гостев [16, 27, с. 39; 28, с.132; 29, с. 154-167]; борьбы с экстремизмом и терроризмом в России – Э.Б. Кубанов [34, с.33]; развития гражданского общества как фактора социального контроля деятельности государства в условиях глобализации – Т.С. Демченко [29 с.154]; управления информационно-психологической зашитой социальной организации – Д.В. Чистяков[45, с.14-16]; разрешения организационных конфликтов – В.М Прибыловский [40, с.12-13]; организации средств массовой информации – С.А. Шуба [46, с.17-18]; развития информационных технологии в управлении малыми производственными группами – И.В. Чернов [43, с.16-17]; профилактики коррупции в образовании – Е.А. Борисова [4, 22, с. 14]; развития российских традиций в высшем образовании – В.П. Серикова [41, с.18]; организации эффективного труда [21, с.234-267] и другие.

Результаты изучения общественной практики показывают, что уже в переходный период от индустриального к информационному обществу становится необходимым следовать принципу централизации на всех уровнях власти. Все большую востребованность имеет авторитарный стиль управления. Эта тенденция в настоящее время уже неформаль- но закреплена в России, Белоруссии, Казахстане и в большинстве других постсоветских стран, состоялась в Китае, начинает развиваться в США и, следовательно, в ее странах-сателлитах. Безусловно, опасность авторитаризма состоит в том, что убираются многие сдерживающие препятствия к развязыванию войн, организации всеобщего и всестороннего контроля человека, повышается уровень значимости психологического здоровья руководителя. Очевидно, в соответствии с основным законом общественного управления появилась необходимость реформировать структуру власти и активизировать разработку нового нормативного правового обеспечения. Так, законодатель, как представляется, не смог точно оценить общественную обстановку в стране и, например, на прошедшем в 2020 году референдуме представить на суд граждан уточнения в ст. 29 Конституции Российской Федерации [1], где не замечается объективный гуманитарный принцип «не противоречия существу», смысл которого состоит в том, что человек, находясь в коллективе (обществе), не может быть свободен во всех своих действиях. Например, см. п. 4: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»; или п.5: «Цензура запрещается. Очевидно, что эти положения актуализируют содержание ст. 23 Конституции РФ: « … каждый имеет право на защиту своей чести доброго имени (часть 1)»[1]. Прогноз же такой: в условиях дальнейшего развития цифровых технологий контроля, нормы этих статей обусловят значительный рост уровня конфликтности (нестабильности, хаоса) в обществе, будут способствовать целенаправленному (точечному) применению сил и средств «организационного оружия» для разрушения центров управления, общественных институтов и, как сказано выше, объективно, ускорять формирование диктаторских форм правления, следовательно, будет поощряться экстремизм, терроризм, разрушаться институты гражданского общества (неформальное общественное управление), значительно усложнять деятельность правоохранительной системы. Вероятно, эти факты уже в начале военной операции на Украине обусловили срочное изменение в законодательстве, регулирующем информационную сферу. Власть в настоящее время вынуждено организует специализированное правовое обеспечение противодействию экстремистской деятельности [2], терроризму [2], коррупции [3]. Из-за криминализации общества уже сейчас в России разработана и реализуется стратегическая Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [11], впервые в истории нашей страны принят закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [6], усиливается регламентации деятельности полиции

[5], средств массовой информации [7], предпринимаются меры по повышению уровня престижа профессии правоохранителя [8], обращается особое внимание повышению уровня доверия населения деятельности полиции[9; 10; 14;18], укреплению здоровья сотрудников полиции [15] и другое.

Как показывают результаты ретроспективного анализа органы внутренних дел в системе массовых информационных коммуникаций обязаны занимать центральной место. История свидетельствует, что Россия всегда терпела поражения в геополитическом противоборстве только из-за внутренних конфликтов, общественных коллизий, и тогда, когда полицейская система переставала адекватно реагировать на внутренние угрозы. Так было в предреволюционный период (1917 год), когда за рубежом организовывались и финансировались политические центры, осуществляли подрывную деятельность в России, а наказание, изоляция их лидеров были «сверхдемократичными». Например, В.И. Ленин в Шушенском жил на поселении, писал революционные труды, не терял связи с Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), на досуге с ружьем охотился на зайцев и лис. Другой лидер И.В. Сталин шесть раз арестовывался, ограничивался в свободе, но в ссылке создавал семьи, самовольно покидал места отбытия наказания. По сути, все руководство партии большевиков состояло из людей, многократно совершавших преступления (рецидивистов). Так, М.И. Калинин (Всесоюзный староста) и А.И. Рыков (Нарком по внутренним делам) по четыре раза направлялись в ссылки; А.В. Луначарский (Нарком просвещения) – дважды; Ф.Э. Дзержинский имел восемь арестов (в тюрьме отбывал наказание 5 лет); В.П. Милютин (Нарком земледелия) – две ссылки; В.П. Ногин (Нарком по делам торговли и промышленности) – 6 лет тюрьмы (восемь арестов, шесть побегов). Арестовывались и успешно продолжали экстремистскую деятельность Нарком по иностранным делам Л.Д. Бронштейн (Троцкий), Нарком финансов И.И. Скворцов (Степанов), Нарком юстиции Г.И. Оппоков, Нарком по делам продовольствия И.А. Теодорович, Нарком почт и телеграфов Н.П. Авилова (Глебова) [34, с.32] и другие.

Урок для современной системы правопорядка очевиден – это бескомпромиссное противоборство с носителями разрушительной информации, систематический контроль содержания информации, изучение общественного мнения, настроения населения, сохранения отечественных традиционных отношений, активное участие в массированном информационном взаимодействии людей, формирование созидательных информационных социально-психологических отношений.

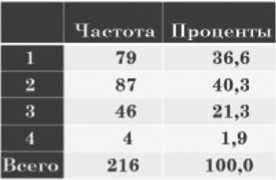

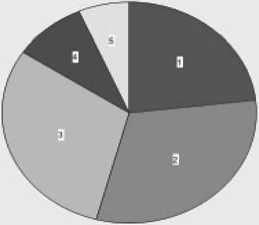

Результаты исследования показывают, что в настоящее время сотрудники полиции получают как по- мощь СМИ в обеспечении правопорядка в публичной сфере, так и испытывают значительные трудности, связанные с излишними ограничениями в управлении массовыми коммуникациями (см. Рисунок 1).

Результаты исследования показывают, что противоборство в сфере информации становится наукоемким, безальтернативным, научно организованным, институализированным, что необходимо учитывается организациями МВД в регулировании информационных коммуникаций.

Так, наши геополитические противники преуспели с реализацией инновационных научных знаний в области психологии людей. В США давно созданы и сегодня успешно работают три секретных военных «ноэтических института» (факультета), где готовятся специалисты «информационно-психологических специальных операций» [27, с. 37]. С их непосредственным участием уничтожен СССР, обеспечена бескровная со стороны агрессора военная победа в Ираке (буря там была в стане иракцев), горел и разрушался арабский мир, непокорные страны в Европе, хаос на Украине, санкции против России и многое другое. Военная операция по демилитаризации и денацификации Украины показала, что американцы сегодня преуспели в организации информационных воздействий на население. За короткий срок они создали на Украине высокоэффективную систему информационно-психологического воздействия на население и, по сути, из русских людей создали врагов России. Российская армия вынуждена наносить удары высокоточным оружием по центрам информации украинских вооруженных сил наряду с системами вооружений.

В отличие от российской практики подготовки кадров во всех образовательных организациях силовых структур США изучению гуманитарных наук, как теоретической основы организации сил и средств информационного противоборства, уделяется приори- тетное внимание. Например, в Вест-Пойнте (см. Рисунок 2), крупнейшей в мире военной образовательной организации, в программах обучения на факультетах, готовящих офицеров всех специальностей объем часов на изучение гуманитарных наук составляет на первом курсе 90 % времени, на втором – 70 %, на третьем – 40 %, на четвертом – 30 %, пятый курс – практика в войсках, дислоцированных по всему миру [28, с.129].

Именно с целью повышения уровня эффективности информационно-психологических операций проводятся фундаментальные научные исследования в сфере ноэтики (наука о сверхразуме). В настоящее время в США специалисты в сфере информационнопсихологических технологий обучаются и во многих специализированных гражданских образовательных организациях: Лаборатория умных психотехнологий (Калифорния), Институт Джона Фетнера (Мичиган), Калифорнийский институт креативности, Калифорнийский институт ноэтических наук, Национальный институт научных открытий (основанный астронавтом Эдгаром Митчеллом) [28, с.129-132]. Вывод здесь один – против системы МВД сегодня работают специалисты с высочайшим уровнем подготовки с в сфере массовых цифровых коммуникаций. Такими специа-листамиукомплектованы подразделения нового вида войск – сил специальных операций (далее – ССО). Их задача – непосредственное воздействовать на население противника. В настоящее время США увеличили численность ССО до 42,6 тыс. человек (сравнение: см., например, общая численность ВС Германии – 62 тыс. чел.). Американские военные эксперты рассматривают ССО как «третью силу» (первая – ядерное оружие, вторая – обычные войска). Причем эта «сила» применяется постоянно, то есть воюет и в мирное время [28, с. 128] . Например, в 2021 году формирования ССО находились в 177 государствах (всего в мире 197 стран, в ООН – 193), то есть практически рассре-

Рисунок 1. Мнение экспертов о работе массовых информационных коммуникаций

Рисунок 2. Военная академия США, город Вест-Пойнт

доточены по всей Земле. Они организуют работу по подрыву, дискредитации институтов власти (сосредоточенный информационно-психологический удар наносится по силовым структурам: МВД РФ, ФСБ РФ, ВС РФ, МЧС, Росгвардия, ФСО и другим), деморализации местного населения, создают повстанческие и партизанские отряды, проводят информационно-психологические атаки. Сегодня наглядно это видно на Украине, которую создали как «Антироссию». Значимость «психологических операций» (воздействия на мнения, чувства, настроения и поведение населения) в современном мире подтверждает такой факт: решение на ее проведение, как и на применение ядерного оружия, принимает лично Президент США.

Очевидно, что защита коммуникаций между МВД и СМИ, институтами гражданского общества – это стратегическая задача. Их разрушение ведет к стратегическому параличу правоохранительной системы. Например, априори, быстрое и качественное расследование уголовных сотрудниками органов внутренних дел невозможно без взаимодействия с структурами формального (государственного) и неформального (институты гражданского общества) управления.

Как сказано выше, в России создана адекватная современным условиям нормативная правовая база для защиты массовых коммуникаций в правоохранительной сфере. Так, положения об организации регулирования массовых коммуникаций с участием МВД России содержатся в Указе Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». А в Приказе МВД России от 05.01.2007 № 6 «Об утверждении Наставления по организации правовой работы в системе МВД России» [12], где указано, что органы, органи- зации, подразделения при планировании правовой работы должны предусматривать мероприятия по организации взаимодействия со средствами массовой информации в целях правовой пропаганды.Ре-зультаты исследования показывают, что деятельность МВД России на массовых информационных коммуникациях уже институционализированна. Например, в структуре МВД России организовано отдельное Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации [13]. И хотя в его названии допущена ошибка (основная часть СМИ в России является институтом гражданского общества), его значимость в современных условиях бесспорна. В состав данного Управления входит пресс-центр МВД России. В Министерстве на правовом уровне организована защита массовых коммуникаций полицейских организаций. В соответствии с Приказом МВД России от 27 октября 2015 года № 1010 «Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» [17] УОС МВД России обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Взаимодействию со средствами массовой информации в МВД России регулируется Приказом МВД от 16.06.2011 № 683 «Об утверждении Положения об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации» [13].

Как показывают результаты настоящего исследования вышеуказанные документы нормативной правовой базы целенаправленно реализуются на практике и на некоторых направлениях уже достигнут тактический и оперативный успех. Например, возрос уровень доверия населения полиции (см. Рисунок 3).

На Ваш взгляд, уровень доверия населения к полиции за ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПОВЫСИЛСЯ ИЛИ НЕТ?

-

1. Повысился - 36,6*0

-

2. Скорее повысился - 40,3*о

-

2. Нет - 21,3%

-

4. Скорее нет -1,9%

Рисунок 3. Доверие населения сотрудникам полиции

Результаты исследования показали, что установлен прочный контакта между подразделениями МВД России и структурами гражданского общества (см. Рисунок 4).

Реализуется обязанность правоохранительных органов информирования населения о своей работе. Исследование показало, что стабилизировался объем негативное содержание (контента) информации о МВД России в СМИ.

Наблюдается положительный эффект от интенсификации работы массовых коммуникаций между полицией, СМИ другими общественными институтами общества в раскрытии преступлений (см. Рисунок 5), выявлении новых фактов преступной деятельности, установлении очевидцев и свидетелей правонарушения, общей профилактики нарушений законодательства и формирования положительного общественного мнения о полицейских правоохранительных структурах.

Так, в ходе расследования уголовных преступлений органы внутренних дел используют материалы журналистских исследований, статистические данные, фото и видеоматериалы, в которых могут быть отражены важные для доказательной базы улики, обстоятельства. Расширена практика использование массовых коммуникаций для публикации информации о преступлениях, поиска свидетелей по факту совершенных криминальных деяний. Эксперты отмечают, что данный способ является более продуктивным, чем какие-либо иные следственные действия.

Безусловно, в любом как естественном, так и общественном явлении независимо от человека(объ-ективно) есть светлые и темные стороны. В массовых коммуникациях между полицией и СМИ продолжается коммерческая «эксплуатация» резонансной ин- формации о противоправной деятельности представителей федеральных законодательной, исполнительной, судебной властей. То есть для привлечения наибольшего количества читателей и зрителей, повышения уровня рейтинга отдельных СМИ журналисты гротескно (преувеличенно) предоставляют некоторую информацию, связанную с правоохранительной деятельностью. Наблюдается распространение такого явления, как получение информации незаконным путем, предоставление населению ложных сведений о состоянии преступности и другое.

Результаты исследования определили актуальность и такого явления, когда СМИ публикуют информацию, переданную им из органов внутренних дел, но искажают ее, показывают в контексте непрофессионализма сотрудников ведомства, действия которых не приводят к каким-либо значимым результатам в обеспечении порядка в правоохранительной сфере. Очевидна здесь системная ошибка, связанная с конституционным запретом всякой цензуры СМИ. В результате для коммерческого успеха (зарабатывания денег) многие представители СМИ безответственно, безопасно для себя используют важнейшую, интересную, приносящую большой доход, тему, связанную с работой сотрудников органов внутренних дел и, порой неосознанно, из-за своего непрофессионализма, наносят ей ущерб. Так, например, в последнее время в лексиконе СМИ участились публикации, где неправомерно используются такие правовые категории как «мошенник», «разбойник», «вор». Журналист умышленно или по незнанию,называя в СМИ человека мошенником, по сути, обвиняет его в уголовном преступлении, что неправомерно, следовательно, недопустимо до оглашения приговора суда и вступления его в силу. Необходимость интенсивных обу-

На Ваш взгляд,за последние три года в СМИ объем НЕГАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О М ВД РОССИИ УМЕНЬШИЛСЯ ИЛИ УВЕЛИЧИЛСЯ?

1. Уменьшился -31,5%

*. Скорее уменьшился -25% з. Увеличился - 28,2е»

4. Скорее увеличился -11.6е»

6. Затрудняюсь с ответом -3.7е»

|

Час । о 1 а |

Пропеты |

|

|

1 |

68 |

31,5 |

|

2 |

54 |

25,0 |

|

3 |

61 |

28,2 |

|

4 |

25 |

11,6 |

|

5 |

8 |

3,7 |

|

Bcei о |

216 |

100,0 |

Рисунок 4. Негативная информация о МВД России в средствах массовой информации

На Ваш взгляд, за последние три года активизировалось ли

б.

Скорее да Нет

Скорее нет

Затрудняюсь ответить - 6,5е

Рисунок 5. Мнение экспертов об активности населения в профилактике и раскрытии преступлений чающих коммуникаций между специалистами полицейской правоохранительной деятельности и СМИ (полиции) доказывает и другое обстоятельство. В последнее время журналисты часто апеллируют такими понятиями, как «грабеж», «кража», «разбой», считая их синонимами, тогда как в Уголовном кодексе РФ это разные составы преступления. Такая же путаница допускается в правовой трактовке деяний, связанных с изнасилованием и насильственными действиям сексуального характера – это две разные статьи, показывающие разные степени тяжести преступления и соответственно разное наказание.

Результаты исследования показали, что с информацией, предоставленной пресс-службой МВД России, таких нарушений в СМИ становится меньше.

Между тем, анализ публикаций с тематикой полицейской деятельности за 2021 год вышеуказанные нарушения еще встречаются, но, вероятно, с качеством «оговорок» журналистов. Так, 6 сентября 2021 года на сайте www.66.ru опубликована новость о мужчине, который ворвался в квартиру соседей и пытался расстрелять их из ружья. В данной статье автор делает ссылку на ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», хотя называет эту статью просто «Угроза убийства». Конечно, данная описка не критична, но все же автор неверно указал название статьи закона, оформив ее как цитату в скобки, что является неверной трактовкой и закрепление в сознании населения неправильного понимания состава преступления.

Проблема освещения в СМИ разных структур правоохранительной деятельности обусловила то, что в 2019 году Советом судей РФ разработана Концепция информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг. [19], в соответствии с которой законодателю предложено выработать приемлемые с точки зрения действующего законодательства алгоритмы действий судебной системы по защите судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд. Очевидно, что подобную концепцию следует разработать органам внутренних дел. В положениях этой концепции следует предусмотреть принципы взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой информации, порядок публикации информации средствами массовой информации, информацию, которая запрещена к распространению, ответственность за публикацию скрытых материалов. Также следует оговорить невозможность опубликования информации, которая порочит честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, подвергает сомнению компетенцию данных сотрудников и в целом Министерства внутренних дел. Безусловно, в условиях действия ст.29 Конституции РФ, где запрещается всякая цензура, разработка и реализация положений такой концепции требует высочайшего профессионального мастерства сотрудников полиции.

И эта проблема, как показывают результаты данного исследования, решается с постепенным наращиванием качества авторитета полиции в сознании населения, что обусловливает вывод о том, что основная часть сотрудников этой силовой структуры высокопрофессиональные специалисты.

Заключение. Таким образом, информация становится системообразующей ценностью, средством непосредственного управления и, следовательно, гибридной войны, цветных революций, организационного оружия, создания хаоса (анархии) в общественных отношениях. Информационные технологии создают новые угрозы, опасности труду сотрудников полиции, создавая благоприятные условия для дальнейшей криминализации общественных отношений и снижения уровня престижа правоохранительной деятельности.

На массовых информационных коммуникациях Западом ведется война, ее силы и средства высоко профессиональны и технологичны. Результаты этой войны неблагоприятные для российской правоохранительной системы. В общественном сознании формируется убеждение в том, что система МВД не пол- ностью соответствует решаемым задачам в публичной правоохранительной сфере.

Предположение о том, что уровень эффективности работы органов внутренних дел в системе массовых информационных коммуникаций будет повышен, если усовершенствовать административный и общественный механизмы взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой коммуникации подтверждается результатами исследования.

В настоящее время актуализируется проблема реализации принципа централизации деятельности системы МВД на массовых информационных коммуникациях. В России создано специализированное правовое обеспечение организации массовых информационных коммуникаций, которое основано на учете опыта профилактики разрушительных потрясений российской и советской практики. Деятельность МВД России на массовых информационных коммуникациях институционализированна. Результаты этой деятельности положительны. Наблюдается тенденция активизации населения в сотрудничестве с полицией в профилактике и раскрытии преступлений, повышается уровень его правовой грамотности.

Практические рекомендации.

-

I. В области совершенствования нормативной правовой базы.

Научным организациям предложить разработать и предложить МВД РФ проект Приказа о защите массовых коммуникаций в правоохранительной сфере.

-

II. В области административной организационной работы.

МВД России предложить разработать методические рекомендации:

-

• по регулированию массовых информацион ных коммуникаций МВД РФ с населением;

-

• по дополнительной подготовке кадров поли цейских подразделений для работы со СМИ.

-

III. В области теоретических разработок и научно-исследовательской работы.

Научным организациям, вузам МВД России организовать исследования по направлениям:

-

• применения организационного оружия на

массовых информационных коммуникациях МВД РФ;

-

• угрозы и опасности труда сотрудников поли ции в условиях криминализации массовых информационных коммуникаций;

-

• пути совершенствования общественного ме ханизма взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой коммуникации;

-

• механизм традиций в системе управления мас совыми информационными коммуникациями МВД РФ.

Список литературы Система российских массовых информационных коммуникаций: регулирование органами внутренних дел

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), ст.3. М., 2020, 63с.

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Парлментская газета от 30 июля 2002 года № 142-143.

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Парламентская газета от 10 марта 2006 года № 32.

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» // Российская газета, № 5342, 29 декабря 2008 года.

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // Российская газета, 08 февраля 2011 года.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // Российская газета, № 6435, 23 июля 2014 года.

- Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации» // Российская газета, 01 марта 2020 года.

- Федеральный закон РФ от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета, № 157, 21.07.2011.

- Федеральный закон РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Парламентская газета, № 52-53, 02-08.12.2011.

- Федеральный закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 09.03.2021) «О государственной тайне» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ дата обращения 12.01.2022.

- Государственная программа Российской Федерации: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» // https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma. Дата обращения 12.01.2022.

- Приказ МВД России от 05.01.2007 № 6 «Об утверждении Наставления по организации правовой работы в системе МВД России» // СПС КонсультантПлюс.

- Приказ МВД России от 16.06.2011 № 683 «Об утверждении Положения «Об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

- Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 года № 795 «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции» // https://base.garant.ru/70222544 / Дата обращения 12.01.2021.

- Приказ МВД России от 02.09.2013 № 660 «Об утверждении Положения об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации»// СПС «Консультант Плюс» // https:// base.garant.ru/70222544 / дата обращения 12.01.2022.

- Приказ МВД России от 31 декабря 2013 года № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» // https://dokipedia.ru/document/5200338. Дата обращения 12.01.2021.

- Приказ МВД России от 27 октября 2015 года № 1010 «Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» УОС МВД России обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации.

- Приказ МВД России от 1 декабря 2016 года № 777 «Об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции» // https://мвд.рф/mvd/documents/20120328164545/item/15825952. Дата обращения 12.01.2021.

- Концепция информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг.

- Бакунин М.А. Государственность и анархия / М. А. Бакунин. Философия. Социология. Политика. М., «Правда», 1989, с. 27-32.

- Бокарева В.Б., Лаптев Л.Г., Гостев А.Н. Психология эффективного труда в социальной сфере: монография. Москва: Объединенная редакция; Ярославль, Филигрань. 2019. 629 с.

- Борисова Е.А. Коррупция в системе высшего образования: перспективы социального контроля (региональный аспект): автореф. дис. ... канд. социол. наук – М., 2013. 24 с.

- Ветрова О.А., Демченко Т.С., Гостев А.Н. Незаконная миграция как причина совершения преступлений иностранными гражданами, подпадающими по действие административного надзора // Вестник Академии права и управления, № 1 (58), 2020. С. 25-31.

- Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации 21.03.2021// URL: http:// kremlin.ru (дата обращения 17.01.2022).

- Генеральная прокуратура Российской Федерации. Состояние преступности в России за январь-июль 2021 года // http://genproc.gov.ru/

- Гостев А.А. Регистрация незаконных сделок с землей: ответственность, уголовно-правовое регулирование: монография [Текст] – М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2010. 252 с.

- Гостев А.Н. Войны XXI века: проблема подготовки населения: статья // Социология образования. – 2012. № 12а. С.30-43.

- Гостев А.Н. Теоретико-методологические основы исследования феномена гибридной войны и проблемы безопасности: результаты анализа цифровых документов // Научно-практический журнал “Человеческий капитал” № 12 (132) часть 2, 2019. С 126-147.

- Гостев А.Н., Демченко Т.С. Гражданское общество: контроль над деятельностью государства: монография. М.: Изд-во СГУ, 2011. – 193 с.

- Демченко Т.С., Ветрова О.А., Т.С., Гостев А.Н. Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика // Вестник Академии права и управления. 2020. № 2 (59). С. 23-31.

- Демченко Т.С., Гостев А.Н. Доверие граждан институту полиции: общественные механизмы укрепления // Вестник Академии права и управления, № 3 (64), 2021. С. 10-14.

- Демченко Т.С., Гостев А.Н. Управление информационно-психологической защитой социальной организации: монография. М.: СГА, 2013, 198 с.

- Кадыров Р.Х., Демченко Т.С., Гостев А.Н. Общественные механизмы стимулирования сотрудников полиции // Вестник Академии права и управления, № 4 (61), 2020. С. 25-32.

- Кубанов Э.Б., Гостев А.Н., Демченко Т.С. Экстремизм и терроризм в России: социолого-управленческий аспект// Вестник Академии права и управления, № 2 2021. С. 29-40.

- Куклина Е.Ю., Демченко Т.С., Гостев А.Н. Имидж руководителя ОВД: социолого-герменевтический аспект // Вестник Академии права и управления, № 1 (63), 2021. С. 15-25.

- Министерство внутренних дел Российской Федерации. Общественное мнение. Оценка деятельности полиции в 2021 году. // https://мвд.рф/publicopinion.

- Моисеенко Н.Ю. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления банковскими рисками: автореф. дис. ... канд. социол. наук – М., 2013, 24 с.

- Орлов А.А., Демченко Т.С. Гостев А.Н. Совершенствование условий труда сотрудников полиции: социолого-управленческий аспект // Вестник Академии права и управления. 2021. № 2 (63). С. 95-104.

- Петрова О.В., Ветрова О.А., Гостев А.Н. Внешняя образовательная миграция: проблемы, практика межкультурной коммуникации // Вестник «Вестник Уфимского юридического института МВД России, № 6 (58), 2020. С. 25-32.

- Прибыловский В.М. Социальные механизмы управления организационными конфликтами: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2007, 27 с.

- Серикова В.П. Российские традиции в системе социального управления высшим образованием: автореф. дис. ... канд. социол. наук: – М., 2017. – 25 с.

- Чеплухов Е.В., Демченко Т.С., Гостев А.Н. Организации управления органом внутренних дел Российской Федерации: социологический аспект // Вестник Академии права и управления. 2020. № 3 (60). С. 75-85.

- Чернов И.В. Информационные технологии в социальном управлении малыми производственными группами: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2010, 27 с.

- Черных В.А. Совершенствование государственного управления подготовкой людских мобилизационных ресурсов в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации: автореф. дис... канд. политич. наук – М, 2003, 27 с.

- Чистяков Д.В. Управление информационно-психологической зашитой социальной организации как фактор обеспечения безопасности личности: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2007. – 25 с.

- Шуба С.А. Социальное управление организациями средств массовой информации: автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2008, 27 с.