Система спортивно-педагогических воздействий на формирование профессиональных качеств воспитанников детских домов

Автор: Ситничук Сергей Сергеевич, Савчук Александр Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и практика модернизации образования

Статья в выпуске: 4 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье определяется система занятий физической культурой, влияющих на развитие тех умений и навыков, которые благоприятно скажутся на формировании профессиональных качеств (компетенций) личности воспитанников детских домов

Умения, навыки, дети-сироты, физическая культура, формирование профессиональных качеств (компетенций), анкетирование

Короткий адрес: https://sciup.org/144153805

IDR: 144153805

Текст научной статьи Система спортивно-педагогических воздействий на формирование профессиональных качеств воспитанников детских домов

SYSTEM OF SPORTS AND PEDAGOGICAL IMPACTON FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF PUPILS IN ORPHANAGES

С.С. Ситничук, А.Н. Савчук

S.S. Sitnichuk , A.N. Savchuk

Умения, навыки, дети-сироты, физическая культура, формирование профессиональных качеств (компетенций), анкетирование.

В статье определяется система занятий физической культурой, влияющих на развитие тех умений и навыков, которые благоприятно скажутся на формировании профессиональных качеств (компетенций) личности воспитанников детских домов.

Ж изнь детей-сирот проходит в условиях специфической социальной изоляции, психологической и психической депривации. Подавляющее большинство из них страдают различными формами и степенями интеллектуальной недостаточности, нарушениями в эмоциональной сфере, расстройствами в формировании личности. Исследования некоторых учёных свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребёнка идёт по особому пути и у него формируются специфические черты характера, поведения, личности, про которые часто нельзя сказать, хорошие они или плохие, они просто другие. Специфические условия жизни в детском доме нередко обусловливают отставание детей по ряду существенных предметов: у них узок общий кругозор, снижена любознательность, они не знакомы со многими элементарными бытовыми предметами, явлениями, существенное отставание наблюдается в развитии нагляднообразного мышления [Воспитание…, 1996, с. 104]. Н.К. Родина отмечает особый феномен «отвержение своего опыта», когда отдельные пережитые моменты не становятся событиями их жизни, не присваиваются и не входят в их психологический опыт, что препятствует развитию адекватного самосознания, не складываются переживания себя

Abilities, skills, orphans, physical education, formation of professional skills (competencies), questioning.

The paper defines the system of physical exercises influencing the development of those skills and abilities that will have a positive impact on the formation of professional skills (competencies) of the individuals of orphans.

в связи со своими достижениями, формируется устойчивая заниженная самооценка. Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и выражаться в ослаблении или несфор-мированности, неразвитости познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального и др.), низкой эрудиции и т. д. Причины низкого интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения нормальной работы мозга до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной среды (педагогическая запущенность). Трудности и отклонения от нормального становления личности воспитанников детских домов отмечаются в работах Е.С. Иванова, А.М. Прихожан, И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. В эмоционально-волевой сфере они выделяют нарушения социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение самоорга-низованности, целеустремленности, недостаточность развития самостоятельности («силы личности»), неадекватность самооценки, неуверенность в себе, неспособность выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству.

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, снижении потребностей в достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т. д.

У воспитанников детских домов легко возникают и часто повторяются аффекты гнева, обиды в форме упрямства, негативизма, замкнутости, заторможенности. Мотивы самосохранения становятся ведущими и препятствуют развитию социальной ориентированности детей. Искусственно ограниченное пространство государственного учреждения, заданность жизни извне, ограниченность личного опыта и понятийной сферы детей в условиях детского дома не всегда удается компенсировать путем развития интересов и расширения представлений о мире. В результате у детей не развивается потребность в познании, отсутствует интерес и не развивается социальный интеллект. При отсутствии интересов не развиваются собственная активность ребенка и его самоорганизация (воля). Воспитанник выходит в жизнь с дефицитом волевого развития, с несформированной потребностью в профессиональной самореализации. У него формируются пассивная жизненная позиция, гипертрофированная зависимость от обстоятельств, неспособность противостоять и влиять на ход событий, осуществлять активный осознанный выбор. Многие боятся самостоятельной жизни и по выходе из учреждения стремятся жить группами, часто ориентированы на иждивенчество.

В России насчитывается около двух тысяч детских домов, в которых воспитываются 67 000 детей. Плюс к этому 27 000 детей проходят обучение в школах-интернатах. Для этих детей государственное учреждение – единственный дом. По данным министерства образования и науки Красноярского края, на территории нашего региона функционируют 35 детских домов, в которых воспитываются 1883 ребенка.

По данным руководителей детских домов за 2009–2012 годы, в учреждения профессиональ- ного образования поступило 1723 воспитанника, из них отчислен 241 воспитанник, что составляет 14 % от поступивших за эти годы. Среди причин отчисления выделяются: пропуски занятий (в 2012 году 51 человек, 27 %); направления в места лишения свободы (11 человек); создание семьи и рождение ребенка (49 человек); трудоустройство (61 человек); гибель (5 человек, 3 %).

Данные проблемы обусловлены многими объективными факторами, среди которых:

-

1. Сформированная «иждивенческая позиция».

-

2. Нормы поведения и проживания, сформированные в детском доме, не всегда переносятся воспитанниками в условия самостоятельной жизни.

-

3. Занятость воспитанников детских домов, обучающихся в профессиональных учебных учреждениях, во второй половине дня недостаточно организована.

-

4. Условия проживания в общежитиях учреждений профессионального образования некомфортны по сравнению с условиями проживания в детском доме.

-

5. Малая заинтересованность в получении той профессии, которой обучаются воспитанники детских домов.

Для того чтобы заинтересовать воспитанников детских домов в своей будущей профессии, надо профессионально ориентировать этих детей в течение всего времени нахождения их в детском доме, а не за год до выпуска. Ведь профессиональное самоопределение любого ребенка – это трудный и долгий процесс, который у воспитанника детского дома со всеми его психическими и физическими проблемами длится еще дольше и намного трудней.

Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, – основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Проблемы профессионального определения и самоопределения изучают две самостоятельные науки: профориентология и профессиогра-фия [Зеер, Рудей, 2008]. Профориентология – это научная дисциплина, находящаяся на стыке философии, психологии и педагогики, изучающая факты, механизмы и закономерности профессионального становления личности [Гинзбург, 2008, с. 59]. Профессиональное самоопределение начинает- m

e

к m

S к

и и и m

к

m к и

w

s и

к

к

ся с момента зарождения у человека потребности в выборе профессиональной деятельности, реализуется через формирование у него отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности на основе самооценки уровня профессионализации [Дидковская, 2001, с. 132]. Теоретически профессиональное самоопределение можно считать завершённым, когда человек начинает считать себя профессионалом. Однако реально процесс профессионального самоопределения не может иметь конечной завершённости, так как по мере роста объективного уровня профессионализации растут и усложняются критерии оценки этого уровня [Обухова, 2007].

Как было сказано выше, профессиональное самоопределение – это длительный процесс. И этот процесс надо начинать задолго до выпуска воспитанников из детских домов. Мы выделяем систематические занятия физической культурой как один из ключевых факторов, влияющих на развитие личностных качеств, которые окажут благотворное влияние на профессиональные качества воспитанников детских домов. Под физической культурой мы понимаем совокупность материальных и духовных ценностей общества, создаваемых и используемых для физического совершенствования людей. В занятия физической культурой входят до 1000 и более разноплановых упражнений, но нам нужно выявить те упражнения и ту физическую активность, через которые у воспитанников детских домов будут формироваться умения и навыки, благоприятно влияющие на дальнейшее формирование их профессиональных качеств (компетенций). Нами был проведен опрос по разработанной анкете, в нем приняли участие 425 воспитанников детских домов. Полученные данные свидетельствуют, что регулярно физической культурой занимаются более 30 % опрошенных, 18 % периодически и 51,7 % испытуемых не занимаются физической культурой. Большой процент воспитанников, не занимающихся физической культурой, обусловлен слабой организацией и необязательным характером физического воспитания в детских домах. В ответах на вопрос «Какими видами спорта и массовой физической культуры ты хотел бы заниматься в стенах детского дома?» отчетливо проявилось твердое убеждение опрашиваемых в том, что следует заниматься профессиональноприкладными видами спорта. Так, 89 % опрошенных указали на необходимость включения в процесс физического воспитания детей-сирот занятий по единоборству. 63 % опрошенных считают необходимым чаще включать в программу физического воспитания занятия по спортивным и подвижным играм. Более полное освещение ответов отражено в таблице.

Таблица

Результаты анкетного опроса воспитанников детских домов

|

Виды спорта и массовой физической культуры |

Количество опрошенных |

Абсолютное кол-во ответов |

Количество ответов , % |

|

Единоборства |

425 |

378 |

89 |

|

Спортивные и подвижные игры |

425 |

267 |

63 |

|

ОФП |

425 |

301 |

71 |

|

Сюжетно-ролевые игры на занятиях физической культурой |

425 |

344 |

81 |

|

Туристские походы и экскурсии |

425 |

208 |

49 |

|

Плавание |

425 |

238 |

56,2 |

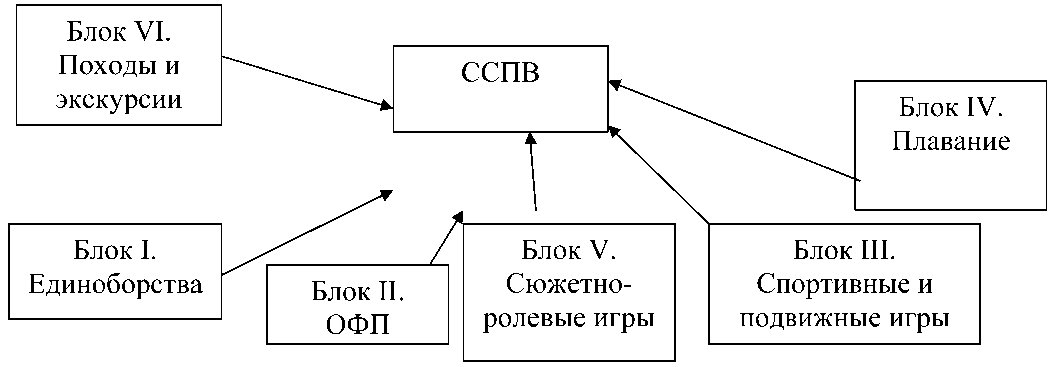

Ответы на вопрос «Какие формы физического воспитания в детских домах ты считаешь нужными?» выявили, что большинство испытуемых (88 %) считают необходимым проведение регулярных тренировок по видам спорта, получившим наибольший «удельный вес» в предыдущих ответах (единоборства, спортивные и подвижные игры и т. д.). В то же время 70 % считают нужным прове- дение занятий с применением сюжетно-ролевых игр, так как про данные занятия многие воспитанники детских домов слышат впервые. 63 % высказались за проведение туристских мероприятий спортивного и оздоровительного характера. В целом, результаты проведенного анкетирования выявили стремление воспитанников детских домов улучшить свою физическую подготовку. Исходя из про- веденного опроса воспитанников детских домов и анализа научной литературы по теории и методике физического воспитания и профессиональной ориентации, авторы выявили систему спортивно- педагогических воздействий на развитие определенных физических навыков и умений, благоприятно влияющих на развитие профессиональных качеств (компетенций) воспитанников (рис.).

Рис. Схема построения системы спортивно-педагогических воздействий

Каждый из этих блоков в отдельности направлен на развитие определенных умений и навыков, таких как: сила, ловкость, выносливость, умение работать в команде, уверенность в принятии решений, воля и т. д. А в системе эти блоки направлены на формирование всех тех навыков, которые повлияют на профессиональные качества (компетенции) воспитанников детских домов.

Содержание первого блока отражает использование воспитательных возможностей занятий различными единоборствами, характеризующихся широкими перспективами нравственного и особенно волевого воспитания занимающихся. Жесткий физический контакт в силовых единоборствах предполагает определенное проявление воли и характера занимающихся, требуя при этом эффективного поиска решения определенных задач для достижения победы, преодоления препятствий на пути к ней. Чрезвычайно разнообразное воздействие на формирование умений и навыков окажут занятия ОФП. В процессе сложных тренировок решается широкий комплекс задач, направленных на создание профессионально пригодного индивида, заключающихся в формировании высоких нравственно-волевых качеств. Так, например, в ходе проведения спортивных и подвижных игр активно воспитываются многие социально значимые черты личности: коллективизм, ответственность, самоотверженность, настойчивость и упорство, смелость и ре- шительность. Четвертый блок, содержание которого отражает воздействие на учащихся занятий плаванием, направлен на активное содействие формированию и совершенствованию отношений к труду, коллективу, волевых качеств личности: целеустремленности, решительности и смелости, упорства, выдержки и самообладания. Пятый блок включает в себя сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры способствуют развитию ловкости, быстроты, силы, воспитанию дружбы и товарищества, а также проявлению активности и инициативы [Снесарь, Пономарев, 2011, с. 111–115]. В эти игры входят ситуации, где воспитанники детских домов разыгрывают профессиональные ситуации. Сюжетно-ролевые игры выполняли две функции. Во-первых, в сюжетноролевых играх воспроизводятся ситуации и случаи, которые могут встретиться в избранной профессии. Во-вторых, в сюжетно-ролевых играх воспитанники детских домов учатся самостоятельно моделировать разные ситуации на будущей работе и своё поведение в них. Сюжетно-ролевая игра редко развивается по одному и тому же сценарию. Непредсказуемость – отдельный плюс сюжетно-ролевых игр: это учит самостоятельно мыслить, делать выбор, оценивать собственные поступки и действия других.

Шестой блок, состоящий из организации походов, экскурсий, спортивно-массовых мероприятий, является ведущим в системе физкультурно-

педагогических воздействий и предполагает решение различных по своему характеру задач профессиональной ориентации. В первую очередь содержание блока направлено на дальнейший процесс развития и воспитания профессиональных качеств и отношений воспитанников детских домов, во вторую – на выявление степени нравственной и волевой готовности их к будущему профессиональному труду в ходе проведения указанных мероприятий.

Содержание системы спортивно-педагогических воздействий реализовывается посредством широкого комплекса педагогических методов и приёмов, обеспечивающих её активное влияние на учащихся, формирование профессионально значимых качеств личности.