Система трансформации экономической роли и регуляторной политики государства

Автор: Никитина Марина Геннадьевна, Ванюшкин Александр Сергеевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 24, 2015 года.

Бесплатный доступ

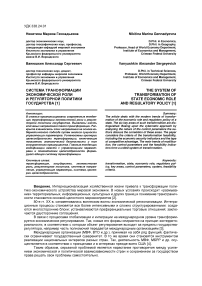

В статье проанализированы современные тенденции трансформации экономической роли и регуляторной политики государства. Выявлены шесть ключевых направлений такой трансформации. Раскрыта взаимосвязь этих направлений на основе кибернетического подхода путем анализа сущности управляющих параметров. Установлены критерии целесообразности трансформации, включающие показатели экономической безопасности и тип конкурентного преимущества. Главные тенденции модификации вместе с управляющими параметрами и показателями целесообразности формируют единую систему трансформации.

Трансформация, государство, экономическая роль, регуляторная политика, ключевые направления, управляющие параметры, система, критерии целесообразности

Короткий адрес: https://sciup.org/14938014

IDR: 14938014 | УДК: 338.24.01

Текст научной статьи Система трансформации экономической роли и регуляторной политики государства

Введение. Интернационализация хозяйственной жизни привела к трансформации политико-экономического устройства мировой экономики. В новых условиях происходит «размывание» территориальных, информационных, культурных и других границ и понимание трансгранич-ности становится основой целостного мировосприятия [2].

80-е гг. XX в. ознаменовались всплеском волны экономической регионализации. Интеграционные процессы становятся все более интенсивными и сложно структурированными: создаются многосторонние блоки; устанавливаются преференциальные торговые отношения; заключаются двусторонние соглашения.

В связи с процессами глобализации и интеграции на международном уровне трансформируется экономическое регулирование. Так, новые его формы опираются на принцип экстерриториальности, в соответствии с которым объект регулирования выходит за пределы государства-регулятора, например часть полномочий передается международным организациям [3].

Международные организации (МВФ, ВТО и др.), принимая на себя ряд функций, фактически ограничивают государственный суверенитет. В то же время они становятся инструментом реализации национальных интересов разных стран. Так, деятельность МВФ, МБРР и др. осуществляется в соответствии с принципами и в интересах прежде всего США [4].

Таким образом, серьезной проблемой является нарастание противоречия между усилением экономической и политической взаимозависимости стран и сохранением за государством права решать свои проблемы самостоятельно.

В условиях взаимозависимости абсолютного государственного суверенитета не существует. Например, использование понятия экономического суверенитета предполагает не экономическую изолированность от других стран международного сообщества, а право государства самостоятельно определять свою экономическую политику [5].

Поддержание политики экономической эффективности – основная сфера государственного самоопределения в целях экономического процветания. Страны озабочены обеспечением достойного места в мировом хозяйстве, поддержанием конкурентоспособности. Проблема экономической эффективности проявляется в следующих аспектах [6]:

-

1. Экономическая безопасность. Экономическая интеграция, формирующая определенную специализацию, может лишить государство собственного производства и запасов базовых ресурсов.

-

2. Экономический суверенитет. Экономическое процветание без включения в обменные потоки невозможно. Следовательно, суверенитет – это не изоляция, он может и должен быть использован в целях максимального включения страны в мировое хозяйство. Так, сильное государство через финансовый механизм контролирует свои финансово-инвестиционные компоненты на других территориях.

-

3. Экономический сепаратизм. В настоящее время трансформировалась и проблема территориальной целостности. В условиях глобализации расширение интернационализации сопровождается экономической фрагментацией внутри отдельно взятых стран, интенсификацией децентрализации, что ведет к усилению отдельных регионов.

При этом сильная локализация прав на национальное богатство и его концентрация у меньшинства граждан приводят к углублению имущественного неравенства. А усиление дифференциации богатства и бедности приводит к сепаратизму. При этом неясно, какие регионы государства – бедные или богатые – более заинтересованы в отделении [7].

Государство выполняет свои функции, применяя разные экономические и административные методы. Их группы противоположны друг другу. Экономические методы не сужают свободу выбора для субъектов, которые сохраняют право на свободное принятие рыночного решения. Напротив, административные приемы существенно ограничивают свободу экономического выбора, а порой сводят ее к нулю, особенно если администрирование выходит за экономически обоснованные границы, обретает черты тотальности, перерождается в административно-командную систему [8].

Вместе с тем административные меры, подавляющие индивидуальную экономическую свободу, вполне оправданны, если используются в тех случаях, когда максимальная свобода одних субъектов оборачивается тяжелыми потерями для других субъектов и рыночного хозяйства в целом. В странах с развитой рыночной экономикой подобные методы давно превратились в неотъемлемую часть хозяйственного механизма, и нигде не ставится задача заменить их чем-то другим. Мировая и отечественная практика свидетельствует о том, что администрирование опасно, когда не имеет экономического обоснования [9].

Иерархию экономических и политических отношений между государствами олицетворяет мировой экономический порядок. Он представляет собой достаточно четко выраженные многосторонне принятые условия, основанные на взаимоприемлемых нормах, определяющих рамки поведения в сфере международной деятельности [10].

На состояние экономического порядка определяющее влияние оказывает иерархичность мирового хозяйства, когда одни страны обладают большей мощью и влиянием, чем другие. Так, порядок, сложившийся после Второй мировой войны, держался на превосходстве США при сохранении отношений «метрополия – колония». США целенаправленно использовали экономическое главенство первых послевоенных лет для утверждения своего влияния в мире. Восстановление хозяйств участвовавших во Второй мировой войне стран и неравномерность экономического развития привели к усилению позиций государств Западной Европы и Японии, которые стали противостоять США по многим мировым экономическим вопросам [11].

С распадом колониальных империй развивающиеся страны пытались кардинально изменить существовавшую международную экономическую систему. Они провели через Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о Новом международном экономическом порядке (НМЭП) в мае 1974 г. и резолюцию, которая одобрила Хартию экономических прав и обязанностей государств, в сентябре 1974 г. [12].

НМЭП подразумевал, что международные экономические отношения не могут далее складываться стихийно под влиянием международной конкуренции, что предоставленные самим себе тенденции не способны обеспечить рациональное размещение ресурсов в планетарном масштабе, что мирохозяйственные связи нуждаются в определенном межгосударственном регулировании. При этом должны учитываться интересы стран, которых лишают выгод неконтролируемые силы мирового рынка [13].

Требования развивающихся стран о получении дополнительных ресурсов могли содействовать перераспределению мирового дохода в их пользу, но ведущие западные государства в значительной мере блокировали их, переводя решение выдвинутых вопросов на двух- и многосторонний уровни. Это привело к тому, что большой части развивающихся стран удалось получить от Запада систему общих преференций, дававшую им дополнительные возможности на западных рынках, не ущемляющие интересы последних [14].

Для повышения эффективности реформ необходимы новая экономическая политика государств и оздоровление инвестиционной среды. Формирование нового мирового экономического порядка означает кардинальную перестройку всех сегментов экономики. Поэтому нужно разрешить фундаментальное противоречие между концепцией экономического либерализма, в которой заложены идеи свободного рынка и его саморегуляции, и тотальной модернизацией, предполагающей мобилизацию и концентрацию ресурсов на ключевых «точках роста» [15].

Для большинства стран либеральные постулаты служили основой построения национальной модели функционирования экономики. Параллельно продолжительное время велась дискуссия между сторонниками «кейнсианства» и «монетаризма» о роли государства в регулировании экономических процессов [16].

Кризис показал беспочвенность концепции монетаризма, основой которой было положение о том, что рынки априори конкурентные и рыночная система способна автоматически достигать макроэкономического равновесия. В разгар финансового кризиса практически все страны, прежде всего ведущие промышленно развитые, вынуждены были перейти на «ручное» управление экономикой. Лидеры «Большой двадцатки» пришли к однозначному выводу, что либеральные модели капитализма себя исчерпали и актуальной является задача существенного повышения регулирующей роли государства, согласно кейнсианской модели [17].

Сегодня акценты смещаются со свободной конкуренции на справедливую. В связи с этим в мировой экономике вновь обретают актуальность субсидирование внешней торговли и государственный протекционизм как формы реализации конкурентных преимуществ. До сих пор между развитыми и развивающимися странами существуют противоречия в определении баланса между уровнем экономической независимости развивающегося государства и глубиной его экономической интеграции с развитыми странами [18].

В условиях взаимозависимости национальных хозяйств перемены в одной стране или альянсе государств приводят к аналогичным изменениям в других. В результате формируются общие тенденции международного экономического развития, требующие разработки и внедрения новых подходов к управлению экономикой [19]. В первую очередь это касается трансформации регулятивной роли государства в контексте направлений развития международных экономических отношений. Однако в источниках на данную тему [20] не прослеживается системный подход к проблеме трансформации экономической роли и регулятивной политики государства.

Целью исследования является формирование системы трансформации экономической роли и регулятивной политики государства.

Основная часть . На основании изложенного возможно выделить следующие ключевые направления трансформации экономической роли и политики государства, каждое из которых содержит противоположные векторы развития :

-

– участие в глобализации – усиление взаимозависимости vs усиление изоляции;

-

– создание блоков стран – возрастание интеграции vs возрастание сепаратизма;

-

– методы регулирования экономики – экономические vs административные;

-

– модель развития – либерализм (монетаризм) vs модернизация (кейнсианство);

-

– распределение доходов – локализация (концентрация) vs выравнивание;

-

– выбор страны-партнера – экономически более развитая vs менее развитая.

Считаем логичным из перечисленных шести главных тенденций сформировать конфигурацию системы трансформации экономической роли и политики государства. Как известно из основ теории систем, чтобы создать систему из элементов, необходимо выделить связи между ними. Однако исходя из сути обозначенных векторов трансформации их взаимосвязи не очевидны.

Чтобы выявить искомые связи между шестью ключевыми тенденциями трансформации экономической роли и политики государства, перейдем к установлению управляющих параметров выбора одного из противоположных векторов развития в каждом направлении, то есть применим кибернетический подход .

Начнем с участия в глобализации. Ранее было сказано о том, что основными проводниками глобализации выступают международные организации (ВТО, МВФ, МБРР и т. д.), а также крупные ТНК. В соответствии с этим вход – выход государства из международных объединений, допуск – запрет на деятельность ТНК в стране целесообразно выделить в качестве управляющих параметров участия страны в глобализации.

Как известно, создание любого интеграционного объединения предполагает его юридическое оформление – подписание двух- и многосторонних соглашений между государствами по этому поводу [21]. Соответственно, заключение таких договоров или отказ от них стоит обозначить в качестве регулирующих созданием блоков стран критериев.

На наш взгляд, данное ключевое направление трансформации – создание блоков стран – имеет еще и внутреннее измерение в рамках государства. Ранее упомянуто о том, что усиление неравномерности развития регионов страны может привести к возникновению сепаратизма как богатых, так и бедных территорий.

Мировой и отечественный опыт показывает, что задача выравнивания развития регионов государства очень сложная, и у последнего могут отсутствовать ресурсные возможности для ее решения [22]. Поэтому наиболее приемлемым путем устранения проблемы сепаратизма отдельных территорий является их втягивание в проекты усиления тесноты торговых и инвестиционных связей, то есть экономической интеграции с другими областями. Очевидно, что и в данном случае подписание двух- и многосторонних соглашений между регионами внутри страны служит управляющим параметром создания экономических блоков регионов. По сути это пример усиления горизонтальных экономических связей в государстве.

Между тем в большинстве крупных стран имеются так называемые «депрессивные», дотационные территории, к усилению экономического сотрудничества с которыми другие регионы не проявляют заметного интереса. В мировой практике давно выработан путь решения этой проблемы, заключающийся в создании специальной экономической зоны (СЭЗ): зоны свободного предпринимательства с обязательным атрибутом в виде налоговых льгот [23]. При этом центром региону обязательно делегируются дополнительные полномочия по самостоятельному принятию регуляторных экономических решений.

На первый взгляд такой вектор развития противоположен усилению интеграции и означает рост экономического сепаратизма в регионе. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот сепаратизм условный. Дело в том, что льготные условия налогообложения могут привлечь капиталы из других регионов страны, что усиливает экономические связи между ними, пусть и без подписания двух- и многосторонних соглашений.

Таким образом, создание СЭЗ является управляющим параметром усиления экономических связей регионов за счет условного экономического сепаратизма.

Логика подсказывает, что выбор между административными и экономическими методами регулирования зависит от стратегического выбора между созданием стимулов и барьеров в экономике. Ранее указано, что положительной чертой любого экономического стимула (налогового или финансового) является наличие свободы выбора у субъектов хозяйствования. Задача введения стимулов государством – создание предпосылок для принятия субъектом хозяйствования того решения, которое совпадает с интересами страны, то есть экономический стимул служит инструментом убеждения . В то же время всякий административный барьер – это препятствие, создаваемое государством безотносительно желаний субъектов хозяйствования, инструмент принуждения . В каждой стране присутствуют как экономические, так и административные способы регулирования.

Большинство кардинальных различий между либерализмом (монетаризмом) и неокейнсианством (концепцией модернизации) лежит в плоскости кредитно-денежной политики и роли государства в экономике. Основным «камнем преткновения» такой политики является учетная ставка центрального банка страны [24]. В рамках либерализма для ограничения инфляции считается допустимым повышение ставки. Согласно концепции модернизации, данное повышение убийственно сказывается на инвестиционном развитии реального сектора экономики ввиду удорожания стоимости кредитования.

В глобальном споре между либерализмом и неокейнсианством роль государства в экономике сводится в основном к двум элементам: размеру государственных расходов и наличию административных барьеров . Как известно, либерализм ратует за ограничение государственных расходов и в идеале за полное отсутствие любых барьеров [25].

Дж.М. Кейнс в свое время обосновал важность государственных расходов. Как показывает практика, во многих случаях административные барьеры оказываются последней действенной мерой против деструктивных сил, дестабилизирующих экономику государства, например валютных спекулянтов. Так, последние примеры в этой сфере связаны с торможением падения курса национальной валюты и снижением степени его волатильности, приостановкой обвалов на фондовых рынках с помощью введения административных мер против валютных спекуляций коммерческих банков и инвестиционных фондов центральными банками России и Китая.

Специалистами в сфере налогообложения давно доказано, что на равномерность распределения доходов решающее влияние оказывает выбор типа шкалы налогообложения [26]. Неизменный размер налога на доходы граждан («плоская» шкала) благоприятствует локализации прибыли у наиболее состоятельных граждан и его вымыванию у менее состоятельных. Прогрессивная шкала налогообложения переносит акцент взимания налогов с множества менее состоятельных граждан на меньшинство более состоятельных и таким образом способствует выравниванию распределения доходов.

Выбор страны-партнера по принципу сравнительной экономической развитости должен предопределяться выбором между реализацией преимуществ или сокращением отставания как в целом по уровню социально-экономического развития, так и в разрезе секторов экономики, видов продукции/услуг. Соответственно, менее развитые государства-партнеры позволяют реализовать конкурентные преимущества, а более развитые – сократить отставание от них.

Однако в данном случае не все так однозначно. В ходе реализации конкурентных преимуществ руководство страны может столкнуться с тем, что ее партнер развивается более быстрыми темпами, и продолжение этой тенденции длительное время грозит сменой лидерства. В то же время, пытаясь сократить отставание от развитого партнера, руководство государства может обнаружить, что исходный разрыв не уменьшается, а увеличивается, что указывает на бесперспективность подобного сотрудничества.

Обзор управляющих параметров позволил вскрыть взаимосвязи ключевых направлений трансформации экономической роли и политики государства. Наличие общего управляющего параметра «административные барьеры» у таких векторов, как «модель развития» и «методы регулирования экономики», показывает прямую связь между ними. Концепция либерализма, как известно, распространяется и на внешнюю экономическую политику. Дело в том, что данная концепция является теоретическим фундаментом глобализации. Таким образом, наблюдаются тесные взаимоотношения между «моделью развития» и «участием в глобализации».

Принципы выбора государства-партнера также распространяются и на принятие решения о вступлении в тот или иной экономический блок. Отсюда видна прямая взаимосвязь таких направлений трансформации, как «выбор страны-партнера» и «создание блоков стран».

В мировой экономике процессы глобализации и интеграции идут параллельно. При этом связь между ними весьма неоднозначная. Так, курс на экономическую изоляцию может сузить круг потенциальных партнеров по экономической интеграции, то есть «отпугнуть» их. Однако всегда есть вероятность того, что у выбравшей курс изоляции страны всегда найдутся «собратья по несчастью», разделяющие ее точку зрения на экономические взаимоотношения с другими государствами. Основным показателем эффективности экономической интеграции является соотношение внутриинтеграционной торговли и торговли с остальным миром. В связи с этим на примере АСЕАН и МЕРКОСУР можно заметить, что отсутствие барьеров на пути экспансии ТНК извне интеграционного объединения весьма негативно сказывается на перспективах его развития [27]. Таким образом, неоднозначность связей глобализации и интеграции обусловливается неоднородностью экономического развития стран мира. В свою очередь, это заметно усложняет определение конфигурации системы трансформации экономической роли и политики государства.

Концепция либерализма, безусловно, поддерживает интересы наиболее состоятельных граждан, агитируя за «плоскую» шкалу налогообложения, что негативно влияет на равномерность распределения доходов. Таким образом, имеется прямая связь между «моделью развития» и «распределением доходов».

Как известно из теории систем, любая система управления должна содержать обратную связь [28]. Это в полной мере относится и к трансформированию экономической роли и политики государства. В данном случае это означает, что принятию решения о реализации той или иной трансформации должен предшествовать сигнал о ее необходимости. При кибернетическом подходе сигналом к изменению является превышение контрольных значений критериев устойчивости системы [29]. Поскольку они указывают на целесообразность изменений, то их можно назвать критериями целесообразности .

Критерии целесообразности трансформации экономической роли и политики государства, на наш взгляд, можно выявить из исследований по экономической безопасности [30]. В них упоминаются следующие показатели безопасности:

-

– степень диверсификации отраслевой структуры экономики;

-

– сектора экономики в ВВП с высокой долей добавленной стоимости;

-

– отставание от развитых стран по технологическому укладу;

-

– зависимость от импорта оборудования, технологий (доля в обороте отрасли);

-

– зависимость от импорта продовольствия (доля в обороте отрасли);

-

– отрицательное сальдо торгового баланса страны и его снижение;

-

– значительные колебания курса национальной валюты (волатильность).

Стоит отметить, что далеко не все государства могут полномасштабно соревноваться с развитыми странами по всем направлениям в силу ограниченности материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов. Здравый смысл подсказывает, что соперничество может иметь место только в разрезе свойственных стране типов конкурентного преимущества .

Так, небольшие островные государства, в которых нет ни запасов полезных ископаемых, ни многочисленного населения, реализуют свое основное преимущество – удаленность от посторонних «наблюдателей» – то есть фискальных и иных контролирующих органов больших государств – посредством создания оффшорных зон с гарантией конфиденциальности, развитием туризма. Очевидно, что наращивание промышленного потенциала на таких территориях является совершенно бесперспективной затеей [31].

Многочисленное население и низкий уровень зарплаты в странах Юго-Восточной Азии, а также ранее в Китае сделали возможным перенос «грязных» промышленных производств с низким уровнем передела и направленностью на первичную переработку сырья в эти страны из развитых. Однако неравномерность распределения прибыли в глобальных цепочках добавленной стоимости в пользу производителей конечной продукции, как правило, расположенных в развитых странах, ограничивает ценность такого типа конкурентного преимущества [32].

Наличие критической массы высококвалифицированных специалистов, то есть интеллектуального ресурса, позволяет развитым странам реализовать это конкурентное преимущество в создании технологичных производств, соответствующих высшим (пятому, шестому) технологическим укладам [33].

Таким образом, помимо компонент экономической безопасности, критерием целесообразности выбора вектора трансформации экономической роли и политики государства является тип конкурентного преимущества .

Выводы . Все изложенное позволило нам из 6 ключевых направлений, 10 управляющих параметров, 8 критериев целесообразности выстроить систему трансформации экономической роли и политики государства, что показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Система трансформации экономической роли и политики государства

Ссылки и примечания:

-

1. Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 15-32-10106 «Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в экономику России».

-

2. Никитина М.Г. Геоэкономика : очерки. Симферополь, 2009. 152 с. ; Дергачев В.А. Геоэкономика. Киев, 2002. 512 с. ; Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М., 1999. 480 с.

-

3. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Д. Хелд и др. ; пер. с англ. В.В. Сапова и др. М., 2004. 576 с.

-

4. Никитина М.Г. Указ. соч. ; Дергачев В.А. Указ. соч. ; Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

5. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

6. Никитина М.Г. Указ. соч.; Дергачев В.А. Указ. соч. ; Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

7. Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

8. Радионова И. Макроэкономика и экономическая политика. Киев, 1996. 515 с.

-

9. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

10. Никитина М.Г. Указ. соч. ; Дергачев В.А. Указ. соч.; Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

11. Глобальные трансформации …

-

12. Филипенко А.С. Глобальные формы экономического развития: история и современность. Киев, 2007. 670 с.

-

13. Никитина М.Г. Указ. соч. ; Дергачев В.А. Указ. соч. ; Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

14. Филипенко А.С. Указ. соч.

-

15. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

16. Радионова И. Указ. соч.

-

17. Неклесса А.И. Геоэкономический контекст и геоэкономические ориентиры стратегии развития России [Электронный ресурс]. URL: http://old.rusrand.ru/electro/soderjanie/soderjanie/Neklessa/ (дата обращения: 20.12.2015).

-

18. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. 520 с.

-

19. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

20. См.: Никитина М.Г. Указ. соч. ; Дергачев В.А. Указ. соч. ; Кочетов Э.Г. Указ. соч.; Глобальные трансформации … ; Радионова И. Указ. соч. ; Филипенко А.С. Указ. соч. ; Неклесса А.И. Указ. соч. ; Линдерт П. Указ. соч.

-

21. Линдерт П. Указ. соч.

-

22. Радионова И. Указ. соч.

-

23. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

24. Радионова И. Указ. соч.

-

25. Там же.

-

26. Там же.

-

27. Линдерт П. Указ. соч.

-

28. Мухин В.И. Исследование систем управления. М., 2002. 383 с.

-

29. Там же.

-

30. Попкова Е.Г., Островская В.Н. Экономическая безопасность современной России: состояние и перспективы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 33 (318). С. 11–22.

-

31. Никитина М.Г. Указ. соч.

-

32. Кочетов Э.Г. Указ. соч.

-

33. Неклесса А.И. Указ. соч.

Список литературы Система трансформации экономической роли и регуляторной политики государства

- Никитина М.Г. Геоэкономика: очерки. Симферополь, 2009. 152 с.

- Дергачев В.А. Геоэкономика. Киев, 2002. 512 с.

- Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М., 1999. 480 с.

- Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура/Д. Хелд и др.; пер. с англ. В.В. Сапова и др. М., 2004. 576 с.

- Радионова И. Макроэкономика и экономическая политика. Киев, 1996. 515 с

- Филипенко А.С. Глобальные формы экономического развития: история и современность. Киев, 2007. 670 с

- Неклесса А.И. Геоэкономический контекст и геоэкономические ориентиры стратегии развития России . URL: http://old.rusrand.ru/electro/soderjanie/soderjanie/Neklessa/(дата обращения: 20.12.2015).

- Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. 520 с.

- Мухин В.И. Исследование систем управления. М., 2002. 383 с

- Попкова Е.Г., Островская В.Н. Экономическая безопасность современной России: состояние и перспективы//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 33 (318). С. 11-22