Система Витте: русско-китайский банк и кяхтинское купечество (конец XIX - начало ХХ в.)

Автор: Курас Леонид Владимирови, Кальмина Лилия Владимировна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: История

Статья в выпуске: 8, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы экономической экспансии России в Китай через Русско-Китайский банк на рубеже XIX-XX вв., идеологом и проводником которой стал С.Ю. Витте - инициатор многочисленных финансовых и экономических реформ, нацеленных на сближение России в экономическом отношении со странами Западной Европы. Эти реформы были взаимосвязаны и стали частью так называемой системы Витте. Ее воплощение в жизнь на Дальнем Востоке выразилось в создании Русско-Китайского банка, строительстве КВЖД и торгового порта в Желтом море. Особенность системы Витте заключалась в том, что она предлагала модернизацию экономики не за счет частных акционерных обществ, имевших определенные государственные привилегии, а за счет средств государственного бюджета. И восточный внешнеполитический вектор стал частью этой политики. Авторы рассматривают место и роль кяхтинского купечества и Кяхтинской таможни в осуществлении «восточной политики» Российской империи.

Россия, китай, с.ю. витте, русско-китайский банк, кяхтинская таможня, кяхтинские купцы, дальневосточная политика России, драгметаллы

Короткий адрес: https://sciup.org/170168878

IDR: 170168878 | УДК: 94(47)+94(510)

Текст научной статьи Система Витте: русско-китайский банк и кяхтинское купечество (конец XIX - начало ХХ в.)

В XVII столетии в сложившуюся веками на Дальнем Востоке систему международных и экономических отношений между Монголией, Китаем и Кореей вошла Россия. К концу века российское правительство уже смогло организовать казенную караванную торговлю с империей Цин. Тогда же была введена государственная монополия на торговлю соболями и чернобурыми лисами. Это стало предметом внимания российской историографии [Файнберг 1960; Романова 1987; История Дальнего Востока… 1991].

С начала XVIII в. в казенной торговле наметился застой, а потом она и вовсе пришла в упадок, ибо частный торговый капитал, обходя казенные запреты, нашел путь к китайскому рынку через Ургу. С 1727 г. частный торг был перенесен из Урги в Кяхту, которая с 1772 г. стала единственным пунктом легальной торговли с Китаем [История Китая… 2014: 561], хотя маньчжуры всячески препятствовали ее расширению. В 1792 г. стороны подписали Международный акт о порядке русско-китайской торговли через Кяхту1, после чего русско-китайские отношения развивались на основе взаимной выгоды и добрососедства. Фактически с этого времени Кяхтинская слобода для русских стала своего рода окном в Китай, а проводившиеся в Кяхте торги являлись основанием всей российской коммерции в Сибири.

В этот же период активизировались и дипломатические отношения между странами: только за период с 1689 по 1730 г. в Пекин были направлены 4 значительные русские миссии и посольства и 12 менее значительных [История Китая… 2014: 562]. Все это происходило на фоне освоения Россией Дальнего Востока, создания там военных постов и населенных пунктов и ослабления Цинской империи.

Серия русско-китайских договоров (Айгуньский 1858 г., Тяньцзинский 1858 г., Пекинский 1860 г.) определили восточную границу двух стран, выработали правила сухопутной торговли и взимания пошлин с русских и китайских товаров и создали атмосферу взаимовыгодной торговли. В то же время «если в 1894 г. в Китае функционировало 350 английских, 85 германских, 50 японских фирм, 31 американская компания, то Россию на китайском рынке представляли всего 12 фирм» [История Китая… 2014: 567].

Особое место в торговле с Китаем занимала Кяхта, и этим было обусловлено дальнейшее развитие кяхтинского предпринимательства. Следует отметить, что на китайское правительство оказывала существенное влияние мощная организация купцов Северо-Восточного Китая, заинтересованная в торговле с Россией. Поэтому в XIX в. кяхтинская торговля вступила в фазу стабильного развития и достигла своего наивысшего процветания, особенно в чайной торговле1 [Лю Цзайци 2009]. Причем интенсивность поставок еженедельно возрастала в разы: за 1904 г. поставки китайского чая в Россию в стоимостном выражении возросли в 25 раз2. Кроме чая китайская сторона поставляла ленты бумажные, пуговицы металлические, шнурки бумажные, шелк, соль, орехи, противочумную сыворотку, метелки, чубуки деревянные, изюм, шляпы войлочные, картофельную муку, шкуры бараньи, шерсть верблюжью, масло скотское и другие товары3. Российская сторона отпускала за границу сахар-рафинад и сахар-песок, бумагу оберточную, шоколад, пиво, сукно, бакалею, карамель, кофе и какао, бумажные конверты, свечи стеариновые, бутылки, выделанную кожу4. Ключевой характеристикой этого периода развития таможенного дела и Кяхтинской таможни, а также торговли является меновой характер торга при наличии государственной монополии на отдельные виды товаров [Казанцева 2017: 27].

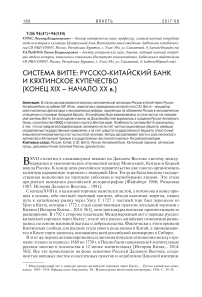

Внешняя политика России на Дальнем Востоке до конца 80-х гг. XIX в. отличалась осторожностью и стремлением сохранить в регионе сложившийся статус-кво. Но с началом строительства Великого Сибирского пути в 1891 г. предпринимательские планы России в Китае резко изменились: «в качестве главного предпринимателя выступало государство, которое, действуя как банкир, торговец и комиссионер, добивалось достижения “государственных” целей» [Беляев 2006: 170]. Эти действия стали составной частью политики министра финансов С.Ю. Витте – инициатора многочисленных финансовых и экономических реформ, призванных приблизить Россию в экономическом отношении к странам Западной Европы. Все эти реформы были взаимосвязаны и стали частью системы Витте. Ее воплощение в жизнь выразилось в создании в конце 1895 г. Русско-Китайского банка с уставным капиталом 6 млн руб., в котором имелась значительная доля французского капитала: для формирования банка 3/8 средств передал Петербургский международный банк, а 5/8 – французские банки. Таким образом, французское влияние изначально преобладало (см. табл. 1).

Тем не менее все руководство и определение стратегии развития оставалось за Россией [Лукоянов 2000]. Это было обусловлено двумя обстоятельствами: по сведениям профессора экономической истории университета Васэда (Токио, Япония) Казухико Яго, «в августе 1896 г. китайское правительство внесло в банк 5 млн купинских таэлей (около 83 млн фунтов стерлингов) в качестве части капитала на строительство КВЖД, что следовало из Русско-Китайского договора. Эта сумма пересчитывалась каждый год по курсу на первое января и пока-

Таблица 1

Акционеры Русско-Китайского банка, 1896 г.

|

№ п/п |

Банки |

Число акций |

Число голосов |

|

1 |

Петербургский международный коммерческий банк |

5090 |

20 |

|

2 |

Банк «Парижская национальная учетная контора» ( Comptoir National d’Escompte de Paris, CNE P) |

4000 |

20 |

|

3 |

Парижско-Нидерландский банк ( Banque de Paris et des Pays-Bas, Pariba s) |

3000 |

20 |

|

4 |

«Готтингер и Ко» ( Hottinguer et Cie ) |

1800 |

29 |

|

5 |

«Штерн и Ко» ( Stern et Cie ) |

1300 |

14 |

|

6 |

Банк «Генеральное общество Бельгии» ( Société Générale de Belgique ) |

1200 |

13 |

|

7 |

Банк «Лионский Кредит» ( Crédit Lyonnais ) |

1100 |

12 |

|

8 |

Петербургский учетный и ссудный коммерческий банк |

1000 |

11 |

|

9 |

Э. Нетцлин ( Е. Noetzlin ) |

900 |

10 |

|

10 |

Банк промышленного и торгового кредита ( Crédit Industriel et Commercial ) |

750 |

9 |

|

11 |

А. Ротштейн ( A. Rothstein ) |

725 |

8 |

|

12 |

Э. Госкье ( Е. Hoskier ) |

700 |

8 |

|

Итого |

21 565 |

164 |

|

|

Другое |

18 605 |

301 |

|

|

Всего |

40 170 |

465 |

|

Источник: [Яго 2012: 296-297].

зывалась в балансе. Китайское правительство не имело возможности влиять на управление банком, хотя этот огромный взнос был единственным “капиталом”, который Цинская династия вложила в иностранную компанию за более чем 300-летний период своего правления. КВЖД была завершена в 1903 г., но банк не выплатил эти 5 млн купинских таэлей правительству Китая, как было указано в договоре» [Яго 2012: 296]. «В 1898 г. в связи с увеличением капитала банка до 9 млн. руб., – подчеркивает Казухико Яго, – государственный банк принял в свой портфель все 12 000 новых акций и, таким образом, стал мажоритарным акционером. С тех пор представители России занимали ведущие позиции в управлении банком. В 1902 г., когда капитал был увеличен до 15 млн. руб., российское правительство снова оставило за собой весь выпуск акций» [Яго 2012: 297].

Особенность системы Витте заключалась в том, что она предлагала модернизацию экономики не за счет частных акционерных обществ, имевших определенные государственные привилегии, как это было, например, в Англии, а за счет средств государственного бюджета. И восточный внешнеполитический вектор стал частью этой политики.

Из-за влияния на Корею в 1894 г. во взаимоотношениях Японии и Китая разразился кризис, который в 1894–1895 гг. перерос в Японо-китайскую войну. Поражение Китая в войне и подписание Симоносекского договора активизировали русскую дальневосточную политику. Россия наряду с другими странами выступила против аннексий китайской территории, вынудив Японию удовлетвориться контрибуцией, для уплаты которой российское правительство выделило Китаю кредит [Эхтиари Чароймаги 2014]. Это обострило отношения между Токио и Петербургом и заметно приблизило Русско-японскую войну. Перед лицом японской угрозы в мае 1896 г. был подписан русско-китайский союзный договор1, предусматривавший совместный отпор в случае агрессивных действий Японии. Кредит и военный союз ускорили российско-китайское сближение. В августе 1896 г. был подписан совместный контракт о строительстве и эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Собственно, эта дорога и стала воплощением политики С.Ю. Витте в Китае.

Строительство и эксплуатация КВЖД осуществлялись Русско-Китайским банком, а фактически – Министерством финансов России. Такая схема оставляла свободу для маневра, позволяя в определенных условиях объявлять банк «частным» предприятием, хотя бразды правления оставались в руках государства. Это позволило Министерству финансов устанавливать на КВЖД собственные тарифы на перевозку товаров. Тем самым железная дорога становилась инструментом Министерства финансов в русской торговой экспансии в Китай [Романов 1928: 111-113]. Впоследствии Россия обзавелась собственным торговым портом в Желтом море – Даоянванем, который по предложению С.Ю. Витте был переименован в порт Дальний. По мнению С.Г. Беляева, проводимая С.Ю. Витте при помощи Русско-Китайского банка «мирная» политика в Китае стала основной причиной Русско-японской войны 1904–1905 гг. [Беляев 2006: 173]. По воспоминаниям генерала В.И. Гурко, «Витте выкроил себе на Дальнем Востоке целое царство, имеющее все атрибуты самостоятельного царства, как то: собственное войско, именовавшееся Заамурской пограничной стражей и прозванное обывателями по имени жены Витте Матильдиной гвардией, собственный флот, а главное, собственные финансы, так как благодаря прикрепленным ко всем этим предприятиям маски частного дела государственными средствами, на которые они действуют, Витте распоряжался без соблюдения сметных и иных правил расходования казенных сумм» [Гурко 2000: 310].

Была еще одна причина учреждения Русско-Китайского банка: необходимость финансирования торговых операций между Россией и Китаем. Казухико Яго подчеркивает: «Российский торговый баланс в 1902–1906 гг. составлял 1 008 млн. руб. экспорта против 673,6 млн. руб. импорта, таким образом, сальдо составляло 334,4 млн. руб. Цифры за 1907–1911 гг. почти такие же: 1 303,9 млн. руб. экспорта, 982,5 млн. руб. импорта и 321,4 млн. руб. сальдо. В тот период Россия вывозила в Китай пеньку (мешковина, веревки и льняные холсты), нефть и чугун, а взамен ввозила чай через Ханькоу. Однако расчеты за этот товарообмен русские купцы должны были вести через иностранные банки, главным образом через банк “Гонгонгско-Шанхайская банковская корпорация”. Иностранные банки, специализирующиеся на международных расчетах, отказывались открывать счета некрупным российским торговцам, что затрудняло участие последних в чайной торговле. Такая ситуация требовала учреждения международного банка, представлявшего российские коммерческие интересы в Китае» [Яго 2012: 295]. Кроме того, русские частные банки с большой неохотой осваивали новые территории, ибо, по свидетельству В.И. Гурко, «в эту эпоху… всякий сколько-нибудь толковый и нравственно устойчивый русский человек мог легко устроить свою судьбу и с выгодою пустить в оборот имеющиеся у него средства в самой России» [Гурко 2000: 316]. Существовала и другая причина нежелания частного капитала решать «государственные» задачи: «Недоверие к частной инициативе и стремление использовать предпринимательские методы во имя достижения политических целей были вообще характерны для большинства представителей бюрократической элиты России, связанных с выработкой и установлением экономического курса» [Беляев 2006: 182]. Тем не менее система Витте продолжала действовать, втянув в валютные операции Азиатское отделение Департамента таможенных сборов и непо- средственно Кяхтинскую таможню. Это стало возможным благодаря тому, что уже в 1898 г. только в Сибири открылись отделения Русско-Китайского банка в Благовещенске, Верхнеудинске, Владивостоке, Иркутске, Кяхте, Чите. В 1902 г. к ним присоединились Витим, Красноярск, Сретенск, Хабаровск.

Кяхтинское отделение банка для проведения торговых операций через Кяхтинскую таможню опиралось на торговые дома кяхтинских купцов «Ф. Деньгин и Н. Мамонтов», «Коковин и Басов» и «Братья Иван и Николай Поляковы», а также Товарищество чайной торговли «Петра Боткина сыновья» для провоза из Западной Европы в Китай через Кяхту серебра и золота в слитках1. О схеме проведения операций по транзиту драгметаллов в Китай можно судить на примере ходатайства кяхтинского купца Алексея Михайловича Лушникова2.

В ГАРБ имеются и другие акты-прошения в адрес управления Кяхтинской таможни, составленные, например, представителем Торгового дома «Коковин и Басов» с просьбой «разрешить вывоз серебра в Монголию в слитках, упакованных в тюки в количестве 20 пудов 20 фунтов 73 золотника»3.

Ввиду того что в Русско-Китайском банке значительная доля капитала принадлежала Франции, такие же операции по поставкам драгоценных металлов в Китай проводила и французская сторона: «Вследствие ходатайства Французского Посла при Высочайшем дворе, г. Министр финансов по докладу департамента, изволил разрешить Лионскому Кредиту беспошлинный провоз в Китай, транзитом через Вержболово в Кяхту, серебра в слитках, при условии внесения во впускную таможню залога в размере причитающейся пошлины, каковой залог подлежит возвращению по получении от Кяхтинской таможни уведомления о выпуске за границу полностью серебра, означенного в провозном свидетельстве Вержболовской таможни»4. На фоне этих операций меновая торговля и даже постоянно растущий спрос на чай представляются если не прикрытием операций с золотом и серебром, то, по крайней мере, «мелочной торговлей».

Таким образом, «восточная политика» С.Ю. Витте строилась на обращении и использовании возможностей западноевропейских финансовых рынков. При этом расчет делался на предполагаемые прибыли от «восточной» торговли при посредничестве купечества, в т.ч. и кяхтинского. Из этой прибыли министр финансов надеялся покрыть бюджетные расходы. В этой связи был основан Русско-Китайский банк для инвестиций (китайские займы), управления (Транссибирская и Восточно-Китайская железные дороги) и торговли (учетные операции). На короткий период Русско-Китайский банк стал международным банком. Тем не менее вся политика отличалась зыбкостью и полностью зависела от расстановки политических сил на Дальнем Востоке. Именно поэтому после поражения России в Русско-японской войне «восточный вектор» финансовоторговой политики показал свою несостоятельность, и в 1906 г. контроль над активами Русско-Китайского банка перешел к французским акционерам.

В марте 1910 г. происходит слияние Русско-Китайского банка с Северным банком, в результате чего был образован Русско-Азиатский банк. Тем самым русское «государственное предпринимательство», а с ним и частный капитал проиграли борьбу за китайский рынок своим соперникам.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 14-1600552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».

Список литературы Система Витте: русско-китайский банк и кяхтинское купечество (конец XIX - начало ХХ в.)

- Беляев С.Г. 2006. Русское предпринимательство в Китае в конце XIX -начале ХХ века. -Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 8. Вып. 1. С. 170-183

- Гурко В.И. 2000. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М.: Новое литературное обозрение. 746 с

- История Дальнего Востока СССР. Т.2. История Дальнего Востока СССРвэпоху феодализма и капитализма (ХVII в. -февраль 1917 г.). 1991. М.: Наука. 471 с

- История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VI (1644-1911) (отв. ред. О.Е. Непомнин). 2014. М.: Наука; Восточная литература. 886 с

- Казанцева Н.Г. 2017. История таможенного дела Забайкалья (конец XVII -начало ХХ в.): автореф. дис. … д.и.н. Улан-Удэ. 36 с

- Казухито Яго. 2012. Русско-Китайский банк в 1896-1910 гг.: международный финансовый посредник в России и Азии. -Экономическая история. Ежегодник 2011/2012. М.: РОССПЭН. С. 293-314

- Лукоянов И.В. 2000. Русско-Китайский банк (1895-1904 гг.). -Нестор. № 2. С. 187-202

- Лю Цзайци 2009. История чайной торговли между Китаем и Россией. -Общество: политика, экономика, право. Вып. 2. С. 63-75

- Романов Б.А. 1928. Россия в Маньчжурии (1892-1906). Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма (под ред. Ю.В. Визе, Р.Л. Самойловича). Л.: Государственная академическая типография. 605 с

- Романова Г.Н. 1987. Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке. ХIХ -нач. ХХ вв. М.: Наука. 168 с

- Файнберг Э.Л. 1960. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг. М.: ст восточной литературы. 312 с

- Эхтиори Чароймаги Масухит. 2014. Роль Маньчжурии в Российской политике на Дальнем Востоке в конце XIX в. -Власть. № 10. С. 166-168