Система высшего профессионального образования России

Автор: Неустроева В.И.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6-1 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается система высшего профессионального образования в России, анализируется динамика ее развития в 2010-2015 гг., а также выделены достоинства Болонской системы студентами ФЭИ СВФУ.

Болонская система образования, уровни, типы высшего профессионального образования России, федеральные университеты

Короткий адрес: https://sciup.org/140124169

IDR: 140124169

Текст научной статьи Система высшего профессионального образования России

Как известно, самым старым университетом Европы является Болонский университет в Италии, возникший в 1088 году. В честь этого университета и назвали известную двухуровневую систему высшего образования. Россия к Болонской системе присоединилась еще в 2003 году, а сегодня, уже многие ВУЗы успешно практикуют данную систему высшего образования.

Болонская система образования — это единое в странах Европы образовательное пространство. Оно позволяет студенту получить диплом, который затем может быть признан за рубежом и, соответственно, искать работу по специальности в любом государстве, участвующем в Болонской системе.

среднее полное (общее) образование среднее профессиональное образование бакалавриат (4года)

специалитет (5лет)

магистратура (2 года)

аспирантура (3года)

Рис. 1 – Уровни высшего профессионального образования в России

Как видно из рисунка 1 уровни высшего профессионального образования следующие:

-

1. Бакалавриат - первый уровень высшего образования, который является базовым и длится 4 года. Основная характеристика бакалавриата – это практико-ориентированное обучение. Данный уровень высшего профессионального образования (бакалавриат) не имеет узкой

-

2. Магистратура – это второй уровень высшего образования с углубленной профессиональной специализацией. Магистров готовят к научно-исследовательской деятельности и самостоятельной аналитической работе, исходя из кадровых потребностей экономики и социальной сферы. Срок обучения в магистратуре для граждан, получивших диплом бакалавра и специалиста, составляет – 2 года. [3]

специализации.

Специалитет – традиционная форма российского высшего образования. Подготовка специалиста включает как базовое образование, так и углубленную специальную подготовку в рамках выбранного направления. Нормативный срок программы подготовки специалиста при очной форме обучения составляет не менее 5 лет, заочной – 6 лет.

Студенты ФЭИ СВФУ отмечают следующие достоинства Болонской системы:

-

• Зарубежные стажировки в наиболее профессионально интересных вузах;

-

• Возможность смены выбранной специальности по окончании бакалавриата и магистратуры;

-

• Возможность получать документы о высшем образовании европейского, следовательно, мирового уровня, обретать за один период обучения сразу два диплома, один из них зарубежный. В качестве примера можно отметить совместную образовательную программу, представленную программой двойного дипломирования Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова с Высшим институтом экономики и права Университета Ниццы София Антрополис (Франция);

-

• Обучение со студентами-иностранцами из таких стран, как Турция, Монголия, Китай, Индонезия, Корея и т.д.

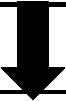

В статье представлена динамика развития образования за последние пять лет. В работе представлены главным образом количественные данные, характеризующие некоторые качественные изменения.

Рис. 2 - Динамика количества образовательных организаций высшего образования в РФ в 2010-2015 гг.

В рассматриваемом периоде наблюдается отрицательная тенденция количества образовательных организаций высшего образования в РФ. В 2014/15 учебном году было всего 950 образовательных организаций высшего образования, что по сравнению с 2010/11 учебным годом уменьшилась на 165 организаций. Из них 105 – государственные и муниципальные учреждения, 60 – частные.

В первую очередь, это связано с объединениями некоторых ВУЗов с другими. Дело в том, что по приказу В.В. Путина целевая программа развития образования России в настоящее время направлена на сокращение числа вузов. Одной из причин этого является демографическая проблема: снижение количества студентов. [4]

В 2006 году в России появились первые федеральные университеты: этот национальный проект разработан для развития системы высшего образования нашей страны. Федеральные университеты создаются на основе объединения нескольких региональных вузов в один, и укрепления связей вузов с экономикой и социальной сферой федеральных округов.

Миссия федеральных университетов — подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров для сферы управления, экономики, образования, науки, культуры, технологических областей, которые входят в сферу национальных интересов.

Университет, получивший статус федерального, получает федеральное финансирование, кроме того, проект предусматривает активное участие бизнеса и региональных властей.

Еще одна задача федеральных вузов — развитие активного международного сотрудничества с университетами Европы, Азии и Америки, участие в международных образовательных и научных программах.

К 2015 году в России созданы 10 федеральных университетов: Сибирский, Северо-Кавказский, Дальневосточный, Казанский

(Приволжский), Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Северный (Арктический), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южный федеральный университет.

Также ранжирование образовательных учреждений высшего образования по субъектам показало: 30,94% учреждений приходится на центральный федеральный округ, 9,97% - северо-западный, 8,7% - южный, 5,55% - северо-кавказский, 19,8% - приволжский, 8,07% - уральский, 12,97% - сибирский, 4,01% - дальневосточный. [5]

Современная структура высшего образования в России представляет собой три основных типа учебных заведений - институт, академия и университет.

Самым молодым образовательным учреждением считается институт – в дореволюционной России институты были учебными учреждениями очень узкой специализации. В отличие от университета и академии, институт не является методическим центром.

Академия - высшее учебное учреждение, реализующее образовательные программы вузовского и послевузовского обучения и проводящее исследования в определенных областях науки. В соответствие с лицензионными требованиями в академии на 100 студентов должно приходиться как минимум 2 аспиранта, и 55% педагогического состава должны иметь ученые звания и степени.

Университет - учреждение высшего образования, осуществляющее многопрофильную подготовку и переподготовку по различным специальностям. Университет занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в широком спектре наук. На каждую сотню студентов в соответствии с требованиями должно быть не менее 4-х аспирантов, 60% педагогов должно быть с учеными званиями и степенями.

48%

очное очно-заочное заочное

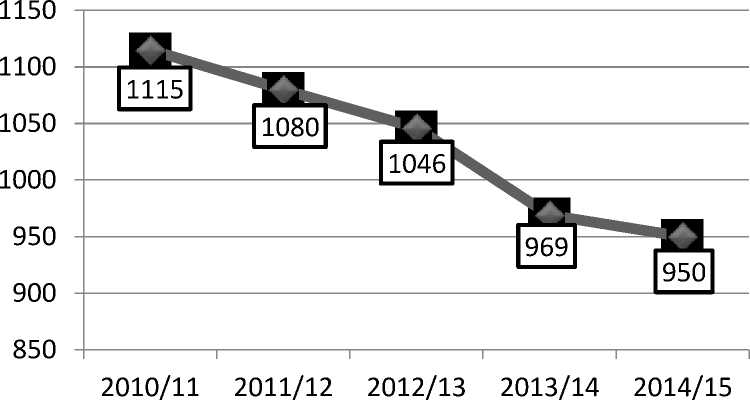

Рис. 3 - Структура формы обучения в РФ в 2014-2015 учебном году, %

Так же необходимо отметить, что в 2014/15 учебном году структура формы обучения в высших образовательных учреждениях следующая:

-

• Очная форма обучения - 2575 тыс. чел. (49%);

-

• Очно-заочная (вечерняя) - 158,5 тыс. чел. (3%);

-

• Заочная - 2475,5 тыс. чел. (48%).

Можно заметить, что очная и заочная формы обучения почти

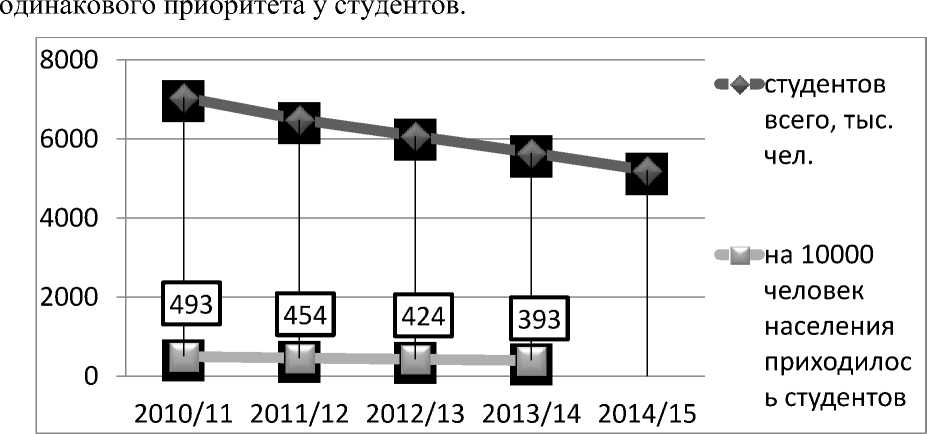

Рис. 4 - Динамика количества студентов, обучающихся в высшем образовательном учреждении РФ в 2010-2015 гг.

Количество студентов, обучающихся в высшем образовательном учреждении в 2014/15 учебном году составило 5209 тыс. чел., что меньше показателя на начало рассматриваемого периода на 1840,8 тыс. чел. (или на 35,34%). Данный показатель связан возможно с сокращением количества высших учебных заведений.

Таким образом, можно сделать вывод, что современная образовательная система способствует повышению конкурентоспособности выпускников вуза на мировом рынке труда, улучшению мобильности студентов на уровнях высшего профессионального образования, а также интеграции РФ в общее европейское и глобальное образовательное пространство. В таких условиях, каждый ВУЗ и студент должны стремиться в формировании современного специалиста высшей квалификации, обладающего должным уровнем профессиональной компетентности и комплексом профессионально-значимых качеств.

Список литературы Система высшего профессионального образования России

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

- Гладков Г.И., Болонский процесс в России//Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе. -М.: РЭЦЭП, 2005. -199 с.

- Зимней И.А., Исследовательская деятельность в вузовской и послевузовской подготовке бакалавров, магистров, аспирантов. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. -116 с.

- Маслова А.Д., Тюфякина О.И., Сокращение числа вузов в современной России: шаг к справедливости или эффективности?//электронный научно-практический журнал «NAUKA-RASTUDENT.RU». 11.05.2014

- Российский статистический ежегодник 2014

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -URL: http://gks.ru (дата обращения: 30.11.2015)