Систематизация и исследование проблемного поля технологического развития России

Автор: Галимулина Ф.Ф.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 1 (47), 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время российская экономика находится в точке бифуркации - неустойчивом, критическом состоянии в результате депрессивного давления со стороны Запада, требующее пересмотра принципов технологического развития. В связи с этим сформулирована цель исследования - систематизация и исследование проблемного поля технологического развития России, а также формирование концептуального контура направлений развития страны. Задачи исследования: систематизировать и осветить проблемы технологического развития России в современных условиях; разработать концептуальный подход к управлению технологическим развитием России с учетом специфики категорий «технологический иммунитет», «технологический паритет» и «технологический суверенитет»; изучить закономерности технологической суверенизации национальной экономики.

Национальная экономика, технологическое развитие, технологический суверенитет, технологический иммунитет, технологический паритет, технологическая сингулярность, технологические ловушки, точка бифуркации

Короткий адрес: https://sciup.org/140309223

IDR: 140309223 | УДК: 330.34 | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-1-67-77

Текст научной статьи Систематизация и исследование проблемного поля технологического развития России

Введение, цель

На фоне глобальных трансформаций российская экономика оказалась в точке бифуркации – состоянии, когда прежняя траектория развития уже неактуальна и макросистема нуждается в новой модели экономики, включая новые подходы к стратегическому планированию, совершенствование институциональной платформы технологического развития, новые механизмы распределения ресурсов, развитие системы образования с учетом подготовки кадров для новой экономики. В этой связи на первом плане стоят глобальные задачи национальной экономики – обеспечение технологического суверенитета, ускорение инновационно ориентированного экономического роста и выход на передовой уровень конкурентоспособности [1; 2].

Технологические изменения сопровождаются рисками и проблемами, требующими учета при планировании и прогнозировании экономического развития. На изучение и разработку путей преодоления разного рода проблем в условиях форсированного технологического развития направлены труды отечественных и зарубежных ученых. Институционально-технологические аспекты развития экономики нашли отражение в трудах Е. В. Ба-лацкого, В. Ж. Дубровского, Е. Н. Старикова, И. Н. Ткаченко, Н. М. Тюкавкина, М. А. Юревича. Вопросы обеспечения технологического суверенитета в России исследованы в трудах А. А. Афанасьева, А. М. Кушнира, Д. Х. Ми-хайлиди, И. А. Продченко, А. В. Рагуткина, Д. О. Скобелева, В. К. Фальцмана, А. И. Шин-кевича, С. В. Шкодинского. Проблеме технологической сингулярности уделили внимание Р. С. Голов, О. А. Золотарева, Н. И. Лаври-кова, Э. Мартин, А. Потапов, Е. В. Сачкова, Д. О. Стрельников, Р. А. Тимофеева, Л. А. Третьякова, S. J. Jordan.

Вместе с тем перечисленные аспекты требуют системного анализа, в связи с чем видится необходимость сведения обширного перечня актуальных для России задач и сложностей в единую систему. Исходя из этого, сформулирована цель исследования – систематизация и исследование проблемного поля технологического развития России, а также формирование концептуального контура направлений развития страны.

Методы исследования

Теоретической основой исследования послужили научные публикации отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению разных граней технологического развития, документы стратегического планирования, аналитические доклады. Методами исследования послужили контент-анализ, системный подход, формализация знаний, сравнительный анализ. Комплексное использование указанных методов направлено на последовательное решение задач исследования:

-

1) систематизации и освещения проблем технологического развития России в современных условиях;

-

2) разработки концептуального подхода к управлению технологическим развитием России с учетом специфики категорий «технологический иммунитет», «технологический паритет» и «технологический суверенитет»;

-

3) изучения закономерностей технологической суверенизации национальной экономики.

Результаты и дискуссия

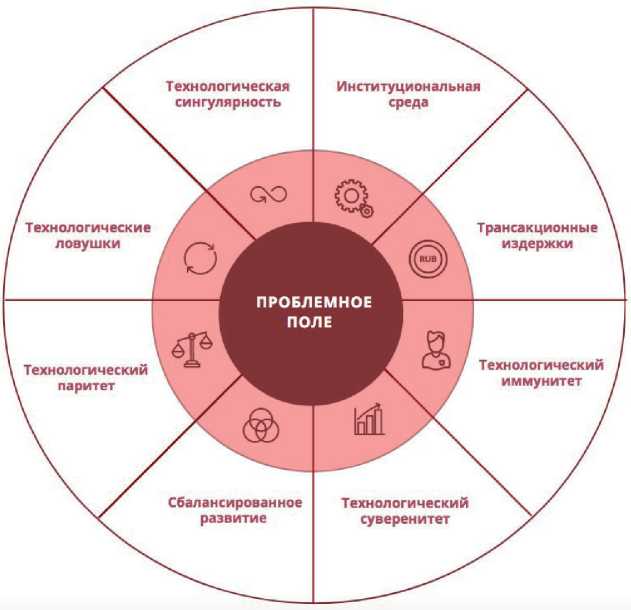

Анализ известных научных положений и документов стратегического планирования позволил выделить 8 блоков проблем технологического развития России.

Первый блок проблем связан с совершенствованием институциональной среды . Действующая система институтов пока не в полной мере способствует желаемой модернизации промышленности, требуется институционально-технологический подход, основанный на четкой идентификации технологий (индивидуальные, комменсальные, взаимные, симбиотические) [3; 4]. Вместе с тем Концепцией технологического развития на период до 2030 г. аргументирована потребность в качественной модернизации институциональной среды технологического развития, в частности институты поддержки отечественных технологий, интеграция бизнеса, науки и государства на договорной основе, институт «квалифицированного заказчика», цифровые сетевые коммуникации, преодоление регуляторных барьеров, стимулирование малых технологических компаний [2].

Второй блок проблем – управление трансакционными издержками. В условиях разрушения и реорганизации глобальных цепочек поставок, решения задачи оперативного поиска альтернативных поставщиков существенно возросли трансакционные издержки, сопровождающие обмен правом собственности. Внепроизводственные издержки растут с увеличением количества звеньев в цепях поставок, хозяйственных связей (в том числе в условиях параллельного импорта). Сократить данный вид издержек возможно посредством импортозамещения, локализации производства, промышленной кооперации [5].

Третий блок проблем – стимулирование технологического иммунитета. Его предложено трактовать как способность экономической системы поддержания собственной независимости в технологической сфере [6]. Проблема повышения иммунитета заключается в развитии и реализации внутреннего потенциала страны (прежде всего, интеллектуального) в условиях деструктивного влияния санкций и обновленной промышленной политики России.

Четвертый блок проблем – обеспечение технологического суверенитета, обусловленное укреплением технологического иммунитета. К данному блоку относятся задачи эффективной интеграции акторов (включая механизмы трансфера технологий), подготовки кадров, соответствующих новой модели экономики [4; 6–9], возмещения импорта одних видов продукции тождественным экспортом других [10], построения системы национальной безопасности, адекватной реалиям сегодняшнего дня [11].

Пятый блок проблем – сбалансированное развитие. Речь идет о целях устойчивого развития, которые необходимо учитывать в контексте обновленной технологической политики государства. В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне 2022 г. Президент РФ подчеркнул, что «России нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне … Мы также продолжим работу в рамках проекта экономики замкнутого цикла, зеленых проектов и сохранения климата» [12]. В обновленной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (от 28 февраля 2024 г.) помимо развития передовых технологий закреплены экологические аспекты, включая принципы «зеленой» экономики (переход к экологически чистой энергетике) [13]. Так, обеспечение баланса интересов общества в экологической, экономической и социальной плоскостях – важная задача для страны в условиях существенных технологических преобразований.

Шестой блок проблем – достижение технологического паритета с мировыми лидерами. Значимость данного блока также подчеркнута в Концепции технологического развития на период до 2030 г. касательно развития критических технологий и обозначена как важное условие обеспечения технологического суверенитета [2]. Для этого необходимо сосредоточить внутренний потенциал на создании отечественных конкурентоспособных технологических решений [14].

Седьмой блок проблем – технологические ловушки . В настоящее время укреплению технологического иммунитета, обеспечению технологического суверенитета и достижению технологического паритета препятствуют разного рода институциональные и технологические ловушки – устойчивые неэффективные правила поведения. Они детерминированы выбором предприятия в пользу старых и менее эффективных производственных технологий, а не прогрессивных и продуктивных [15]. Согласно «Докладу Российского союза промышленников и предпринимателей о состоянии делового климата в 2023 году» причинами образования таких ловушек являются недостаток собственных финансовых средств, нехватка квалифицированного персонала, трудность привлечения заемных средств, усиление санкционного давления и др. [16].

Восьмой блок проблем связан с сингулярностью. Если предыдущие группы проблем поддаются регулированию путем государственного управления, то технологическая сингулярно сть – неуправляемый процесс технологического развития. Обеспечение технологического суверенитета может сопровождаться высоким риском технологической сингулярности в точках бифуркации и перехода к новым технологическим укладам. Превалирующее число исследователей рассматривает данную проблему в плоскости цифровой трансформации, подразумевая: угрозу в виде возможности искусственного сверхинтеллекта переобучаться в интересах собственной защиты и против человечества [17]; превосходство искусственного интеллекта над человеческим [18; 19]; дальнейшее развитие NBIC-технологий и сильный искусственный интеллект [20]. Напротив, другие ученые трактуют технологическую сингулярность с позиции инновационного развития, наращивания наукоемких производств [21], нелинейного технологического развития в результате на- ращивания инновационного потенциала [22], метасистемных переходов, когда их скорость кратно увеличивается при кратном увеличении темпов роста [23], неуправляемости и необратимости технологического развития [24]. Кроме того, технологической сингулярности противопоставляют катастрофу, а вектор устойчивого развития трактуется как промежуточное состояние [25].

На основе вышеизложенного систематизировано проблемное поле технологического конкурентоспособного развития российской экономики (рис. 1).

Системный подход к решению обозначенных проблем направлен на минимизацию неопределенностей, повышение управляемости вектора трансформации экономической системы, преодоление точки бифуркации. Под ней понимается то неустойчивое, критическое состояние, в котором оказалась национальная экономика в результате депрессивного давления со стороны Запада, требующее пересмотра принципов технологического развития. Точка бифуркации имеет альтернативные аттракторы – точки притяжения, формирующие устойчивую траекторию развития и зависящие от результативности решения текущих проблем.

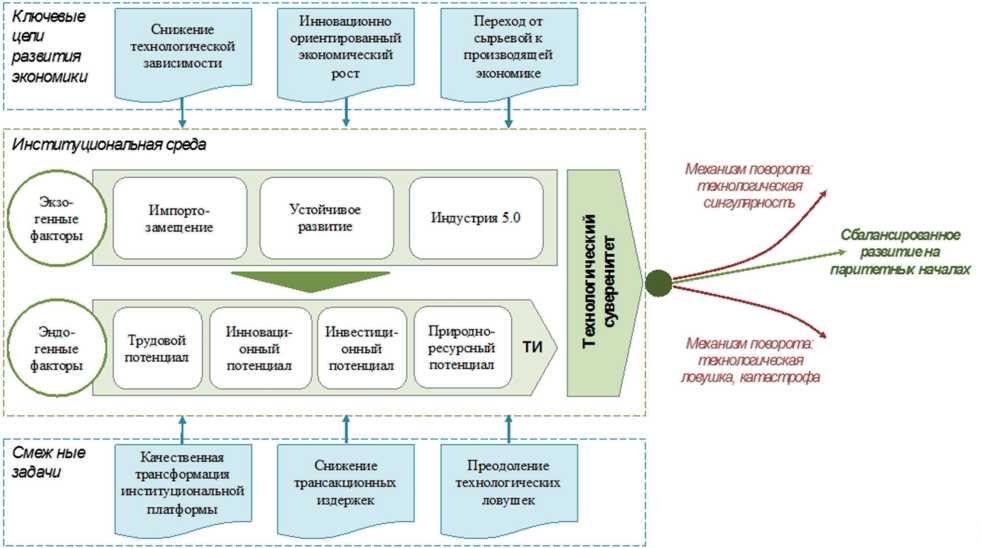

Учитывая известные и авторские положения, предложено объединить в один концептуальный контур категории «технологический иммунитет», «технологический суверенитет», «технологический паритет». Обозначенная триада видится выходом из точки бифуркации, в которой оказалась национальная экономика, и возможностью движения вдоль вектора сбалансированного развития на паритетных началах (рис. 2).

Развивая положения о технологическом иммунитете (ТИ) [6], предлагается выделить его ключевые детерминанты (эндогенные для экономической системы):

-

1) трудовой потенциал – совокупность возможных компетенций (инженерных, цифровых, коммуникативных, аналитических, управленческих и пр.), наиболее полная реализация которых способствует генерации актуальных, обоснованных, эффективных технологических решений, образующая фундамент развития;

Рис. 1. Проблемное поле технологического развития России

Fig. 1. The problematic field of technological development in Russia

Источник: систематизировано автором.

Source: systematized by the author.

Рис. 2. Концептуальный контур технологического развития России Fig. 2. The conceptual outline of Russia's technological development Источник: составлено автором.

Source: compiled by the author.

-

2) инновационный потенциал - совокупность ресурсных компонентов, характеристик экономической системы, детерминирующая способность системы генерировать инновации;

-

3) инвестиционный потенциал - совокупность характеристик экономической системы, определяющая потенциальный объем привлечения инвестиций [26];

-

4) природно-ресурсный потенциал - совокупность природных ресурсов, климатических условий и т. д., обусловливающих отраслевую специфику и конкурентоспособность экономической системы.

Развитие и реализация трудового, инновационного, инвестиционного и природно-ресурсного потенциала подчинены:

-

- требованиям политики импортозамеще-ния, в числе которых создание российскими разработчиками принципиально новых технологических решений, способных заместить импортируемую высокотехнологичную продукцию, или переключение на надежных поставщиков из дружественных стран;

-

- целям в области устойчивого развития, включая принципы циркулярной экономики, «зеленой» экономики, инновационного развития, экономического роста, социального равенства, благополучия населения и др.;

-

- ценностям Индустрии 5.0 (создание эффективных человеко-машинных систем), к числу которых относятся человекоцентрич-ность, устойчивость, жизнестойкость [27].

Институциональная среда технологического суверенитета оптимизируется с учетом ключевых целей развития экономики России, а именно:

-

- снижения технологической зависимости в 2,5 раза (до 27,3 % к 2030 г.) [2];

-

- обеспечения инновационно ориентированного экономического роста за счет повышения уровня инновационной активности в 2,3 раза, увеличения затрат на инновации в 1,5 раза и других показателей [2];

-

- перехода от сырьевой к производящей экономике за счет локализации производства и импортоопережения высокотехнологичной продукции, как следствие, увеличение добавленной стоимости.

Принимая во внимание проблемное поле технологического развития, важным представляется учет смежных задач: качественной трансформации институциональной платформы технологического развития страны, снижения трансакционных издержек, преодоления технологических ловушек.

Выходом из точки бифуркации предложено рассматривать 3 траектории развития, дифференцированные по темпам технологического развития. В качестве аттракторов на рис. 2 обозначены:

-

1) поворот, характеризующийся технологической сингулярностью - снижением управляемости технологического развития в силу увеличения факторов неопределенности, непредсказуемостью инновационного развития;

-

2) сбалансированное развитие - согласованность целей социально-экономического развития, экологической ответственности, ресурсных возможностей, технологических приоритетов, человекоцентричности, технологического паритета с мировыми лидерами;

-

3) поворот, обусловленный технологическими ловушками, катастрофический путь -ухудшение показателей устойчивого развития, благополучия населения, социально-политическая деградация [25], выбор технологий по критерию предпочтения краткосрочной выгоды, упущенные технологические возможности.

Вместе с тем следует учитывать вероятность возникновения новых точек бифуркации, преодоление которых потребует больших ресурсозатрат [28].

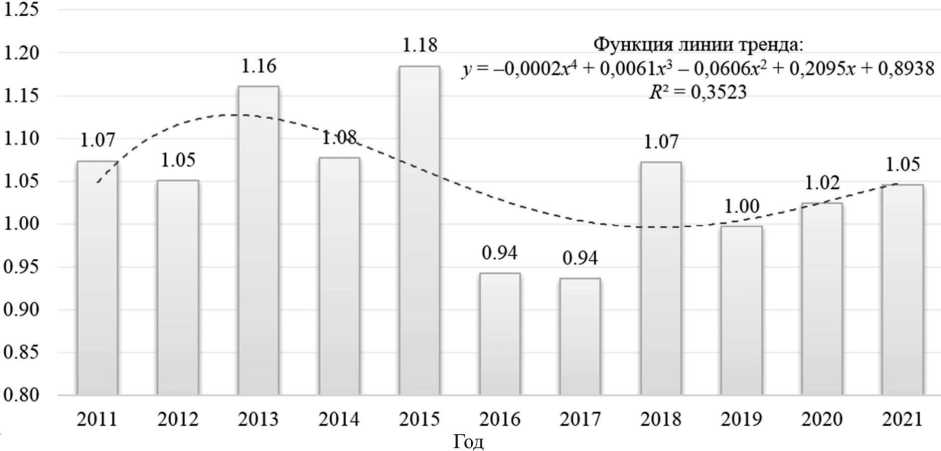

В целях выявления закономерностей формирования технологического сувер енитета предложено оценивать индикатор технологической суверенизации национальной экономики, включающий динамику (а именно темпы роста) показателей:

-

1) число разработанных передовых производственных технологий, ед.;

-

2) соотношение экспорта и импорта машин и оборудования, коэффициент (статистические данные для расчета показателя ограничены 2021 г.);

-

3) соотношение экспорта и импорта товаров и услуг в области информационно-коммуникационных технологий.

Итоговый индикатор сформирован по принципу средней геометрической перечисленных показателей и рассчитан за ряд лет

Рис. 3. Изменение индикатора технологической суверенизации России

Fig. 3. Changing the indicator of technological sovereignty of Russia Источник: рассчитано автором.

Source: calculated by the author.

(рис. 3). Динамический показатель позволяет резюмировать сдержанные темпы технологического развития страны до 2022 г. Ожидая дополнения статистической базы Росстата, можно полагать, что с 2022 г. с повышением интенсивности качественных технологических трансформаций изменится динамика индикатора технологической суверенизации.

Заключение

Таким образом, технологическое развитие России сопряжено с рядом проблем, гармоничное решение которых может послужить устойчивой основой для качественной трансформации национальной экономики, выхода на путь сбалансированного развития. С учетом вышеизложенного сформулированы следующие результаты исследования:

-

1) систематизировано проблемное поле технологического развития России, включающее 8 ключевых блоков (совершенствование институциональной среды, управление трансакционными издержками, укрепление технологического иммунитета, обеспечение технологического суверенитета, сбалансированное развитие, достижение технологического паритета с мировыми лидерами, минимизация технологических ловушек, технологическая сингулярно сть), анализ которого позволяет

выявить причинно-следственные связи между экзо- и эндогенными факторами и может быть применен для разработки дорожной карты по обеспечению сбалансированного (по направлениям социально-экономического развития, экологической ответственности, ресурсных возможностей, технологических приоритетов, человекоцентричности, технологического паритета) роста страны, структурирования соответствующих управленческих решений;

-

2) построен концептуальный контур технологического развития России, основанный на предложенной автором триаде «технологический иммунитет – технологический паритет – технологический суверенитет», иллюстрирующий альтернативные сценарии выхода из сложившегося неустойчивого положения;

-

3) выявлены закономерности технологической суверенизации национальной экономики, со стоящие в сдержанных темпах развития страны (в период до 2022 г.), но в то же время с повышательной динамикой за последние годы, что расценивается как позитивная тенденция.

Сформулированные положения развивают теоретические подходы к исследованию проблем технологического развития страны, могут быть рекомендованы к учету при совершенствовании документов стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях управления.