Систематизация и сравнительный анализ методов оценки инновационного потенциала предпринимательских структур

Автор: Худякова Т.А., Липина В.Ю.

Рубрика: Управление инвестициями и инновационной деятельностью

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является систематизация и сравнительный анализ методов оценки инновационного потенциала предпринимательских структур, выявление их ключевых характеристик, достоинств и ограничений. В качестве рабочей гипотезы выдвигается предположение, что интеграция количественных и качественных подходов с отказом от субъективных весовых коэффициентов в пользу нормализации и агрегирования повысит достоверность и универсальность оценки. В исследовании использованы методы историко-логического и сравнительного анализа, контент-анализ научных публикаций, а также методы синтеза и научной интерпретации. Исследование охватывает более 100 источников, из которых отобраны 17 наиболее актуальных работ последних лет. Результаты анализа показали, что ни один из подходов не охватывает всю совокупность факторов, определяющих инновационный потенциал. В статье представлена обобщающая таблица с характеристиками методов, их достоинствами и ограничениями. Обоснована необходимость перехода к комплексной системе оценки, способной учитывать специфические условия развития предприятий и регионов. Практическая значимость работы заключается в определении направлений разработки адаптивных методик, пригодных для стратегического планирования и управления инновационной активностью. Перспективы дальнейших исследований связаны с цифровизацией оценочных процедур и применением интеллектуальных аналитических инструментов.

Инновационный потенциал, методы оценки, мультикритериальный анализ, инновационная экосистема, предпринимательская ориентация

Короткий адрес: https://sciup.org/147251950

IDR: 147251950 | УДК: 334.012.32 | DOI: 10.14529/em250313

Текст научной статьи Систематизация и сравнительный анализ методов оценки инновационного потенциала предпринимательских структур

В современных условиях динамичного развития экономики инновационный потенциал предпринимательских структур становится ключевым фактором их конкурентоспособности и устойчивого развития. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, инновации остаются одним из главных драйверов российской экономики: компании наращивают активность в инновационной сфере, особенно в промышленности, где технологические инновации становятся основой модернизации и повышения эффективности. В 2021 году около 23 % российских организаций осуществляли технологические инновации, а в обрабатывающих производствах этот показатель достигал 27,7 %1.

Мировые тренды измерения инновационного потенциала предприятий отражают переход от традиционных количественных методов к комплексным системным подходам, учитывающим как внутренние ресурсы (научно-исследовательскую, кадровую, материально-техническую базы), так и внешние условия инновационной деятельности, включая корпоративное предпринимательство и цифровую трансформацию [1]. В современных исследованиях подчёркивается важность интеграции инноваций в предпринимательскую практику и необходимость разработки универсальных и адаптивных методик оценки, способных отражать специфику различных типов предпринимательских структур и региональных условий [2].

Глобальный инновационный индекс 2023 года, охватывающий 132 экономики, демонстрирует неоднозначную динамику инвестиций в инновации на фоне экономической неопределённости, вызванной пандемией COVID-19 и геополитическими вызовами. Тем не менее, сохраняется рост научных публикаций, НИОКР, венчурных сделок и патентов, что свидетельствует о продолжающейся инновационной активности. Лидерами инновационного развития остаются Швейцария, Швеция,

США, Великобритания и Сингапур, а страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия и Вьетнам, демонстрируют опережающие темпы роста инновационной активности2.

В России наблюдается тенденция к технологическому суверенитету и повышению самодостаточности в инновационной сфере, что отражается в государственной научно-технической политике и усилиях по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала. Однако инновационная активность сдерживается недостатком финансовых и кадровых ресурсов, ограниченностью кооперационных связей и институциональными барьерами, что требует совершенствования методов оценки и управления инновационным потенциалом.

В научной литературе выделяются разнообразные методы оценки инновационного потенциала – экспертные, количественные, интегрированные, мультикритериальные, гибридные, рейтинговые и индексные. Однако отсутствие единого стандарта и единых критериев оценки затрудняет объективное сравнение и принятие управленческих решений. Современные вызовы, включая цифровизацию, экологические и социальные аспекты, требуют разработки универсальных и адаптивных методик, способных учитывать широкий спектр факторов и обеспечивать сопоставимость результатов.

Целью данной статьи является систематизация существующих методов оценки инновационного потенциала предпринимательских структур и проведение их сравнительного анализа с выделением ключевых характеристик, достоинств и недостатков. Это позволит определить направления совершенствования методик и повысить эффективность управления инновационным развитием предприятий и регионов. Гипотеза: комбинированный подход повысит объективность оценки.

Таким образом, исследование опирается на современные теоретические и эмпирические дан- ные, отражающие как мировые тенденции, так и российскую специфику инновационной деятельности, и направлено на формирование целостного и универсального подхода к оценке инновационного потенциала в предпринимательской среде и региональных экономических системах.

Теория и методы

Развитие инновационного потенциала предприятий становится ключевым фактором повышения их конкурентоспособности и устойчивости в условиях технологических трансформаций. В экономической науке накоплен значительный массив исследований, отражающих разнородность подходов к определению и измерению данной категории. Учёные рассматривали инновационный потенциал с разных точек зрения, и со временем подходы к его оценке становились всё более комплексными.

Исторически подходы к оценке инновационного потенциала претерпели значительную трансформацию. С конца XIX - начала XX века, когда в рамках теорий экономического роста формировались основы будущей теории инноваций, внимание исследователей сместилось от количественных и ресурсных оценок к более комплексным моделям. Сам термин «инновация» изначально использовался в культурологических исследованиях и лишь позднее, в работах Й. Шумпетера, стал применяться в экономическом контексте [3].

Современные исследования подтверждают, что инновационный потенциал - это не только наличие ресурсов, но и готовность системы к инновационным изменениям, способность мобилизовать внутренние и внешние резервы [4, 5].

Методологическое разнообразие в оценке инновационного потенциала обусловлено как много-аспектностью самого понятия, так и различием в целях оценки. Существуют экспертные, стоимостные, индексные и балльные модели, однако ни одна из них не охватывает все уровни инновационной активности - от индивидуального предприятия до отрасли в целом [6, 7]. Более того, отмечается расхождение между оценкой инновационного потенциала как способности и фактическими результатами инновационной деятельности [8].

С учетом активной цифровизации экономики исследователи подчеркивают необходимость перехода от статических оценок к динамическим цифровым платформам, интегрирующим показатели ресурсов, компетенций и результативности. Цифровые решения позволяют учесть параметры цифровой зрелости и автоматизировать процедуры анализа, что делает возможной оперативную адаптацию стратегии развития [9, 10].

Таким образом, накопленные знания и существующая разнородность трактовок подчеркивают необходимость систематизации теоретических положений, переосмысления понятийного аппарата и разработки унифицированных инструментов интегральной и цифровой оценки инновационного потенциала. Это создаёт основу для дальнейшего углубления научных исследований и формирования прикладных решений в контексте управления инновационным развитием.

Для системного изучения инновационного потенциала предпринимательских структур в экономических науках проведён анализ по запросу «оценка инновационного потенциала предпринимателя», проанализировано 100 статей разных лет, из которых отобраны 17 актуальных публикаций последних 5 лет.

В работе применены историко-логический и сравнительный методы для анализа эволюции понятия «инновационный потенциал» и подходов к его оценке, контент-анализ научных публикаций для выявления ключевых теоретических положений, а также методы синтеза и научной интерпретации для обобщения и структурирования результатов анализа.

Современные исследования в области оценки инновационного потенциала предприятий выделяют несколько основных подходов и методов. Так, Апанасевич М.В. предлагает методику количественной оценки инновационного потенциала промышленного предприятия, основанную на системном учёте производственно-технических, финансово-управленческих, инновационной активности и информационных показателей [11]. В свою очередь, Kumar et al. применяют мультикритери-альный метод с использованием нечёткой логики для оценки инновационного потенциала стартапов, что позволяет учитывать неопределённость и комплексность факторов. Wulandari предлагает гибридную модель оценки роста и потенциала предпринимательских структур, сочетающую количественные и качественные методы для повышения точности диагностики [12, 13].

Кроме того, сравнительный анализ методов измерения инновационной результативности в стартапах и более зрелых предприятиях представлен в работе Mardiani et al., где выявлены особенности применения методик в зависимости от стадии развития бизнеса [14].

В отечественной литературе выделяются такие методы оценки инновационного потенциала, как экспертные, количественные, ресурсные и интегрированные подходы, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Экспертные методы часто критикуются за субъективность, а количественные - за ограниченность охвата нематериальных факторов.

Захарова Е.В. и Митякова О.И. в своей статье делают акцент на включение в расчет инновационного потенциала показатели информационного потенциала, которые позволят компаниям выявлять новые возможности, которые ранее не учитывались и сделать его более комплексным [15].

Для повышения объективности оценки пред- лагается использовать системный подход с ограниченным, но репрезентативным набором показателей, нормализованных и агрегированных с помощью математических методов. Такой подход позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на инновационный потенциал, и определить направления управленческого воздействия.

В последние годы в отечественной научной литературе наблюдается активное развитие методик оценки инновационного потенциала на различных уровнях – от предприятий до региональных экономических систем. Анализ современных диссертационных исследований показывает, что подходы к оценке и управлению инновационным потенциалом становятся всё более комплексными и адаптируются к специфике отраслей и типов организаций.

Таким образом, современные отечественные методы оценки инновационного потенциала характеризуются комплексностью, использованием интегральных и мультикритериальных моделей, а также акцентом на адаптацию методик к специфике объекта исследования. Это обеспечивает возможность не только диагностики текущего состояния, но и стратегического управления развитием инновационного потенциала.

Проведённый анализ теоретических и методических подходов к оценке инновационного потенциала предпринимательских структур показывает, что современная наука предлагает широкий спектр моделей и методик, каждая из которых отражает определённые аспекты инновационной деятельности. В теоретической части выявлена тенденция к комплексному рассмотрению инновационного потенциала как многомерного явления, включающего ресурсные, процессные, результативные и внешние компоненты, что подтверждается исследованиями Альховского Д.Я., Зубарева Н.Ю., Алмршеда С.К.Х. и Ажимова Т.З. Эти работы демонстрируют необходимость интеграции количественных и качественных показателей, а также адаптации методик под специфику отраслей и организационных форм.

В части методов отмечается, что традиционные экспертные и количественные методы оценки обладают как преимуществами (наглядность, простота), так и существенными ограничениями (субъективность, неполнота охвата факторов). Современные подходы, такие как мультикритериаль-ные модели с использованием нечёткой логики (Kumar et al., 2023) и гибридные методы (Wulandari, 2021), позволяют повысить объективность и точность оценки, учитывая неопределённость и комплексность инновационного потенциала. Кроме того, сравнительный анализ методов выявляет необходимость объединения различных подходов для формирования более универсальных и адаптивных методик.

Индексный метод, в частности региональный индексный метод Gladevich J., формирует интегральный показатель на основе нормализованных данных, что облегчает сравнение регионов и выявление их инновационных преимуществ [16].

Таким образом, совокупность теоретических представлений и методических разработок свидетельствует о том, что эффективная оценка инновационного потенциала требует системного, многокомпонентного и адаптивного подхода. Это обеспечивает не только диагностику текущего состояния, но и формирование стратегий развития инновационной активности предпринимательских структур с учётом их специфики и внешних условий.

Результаты

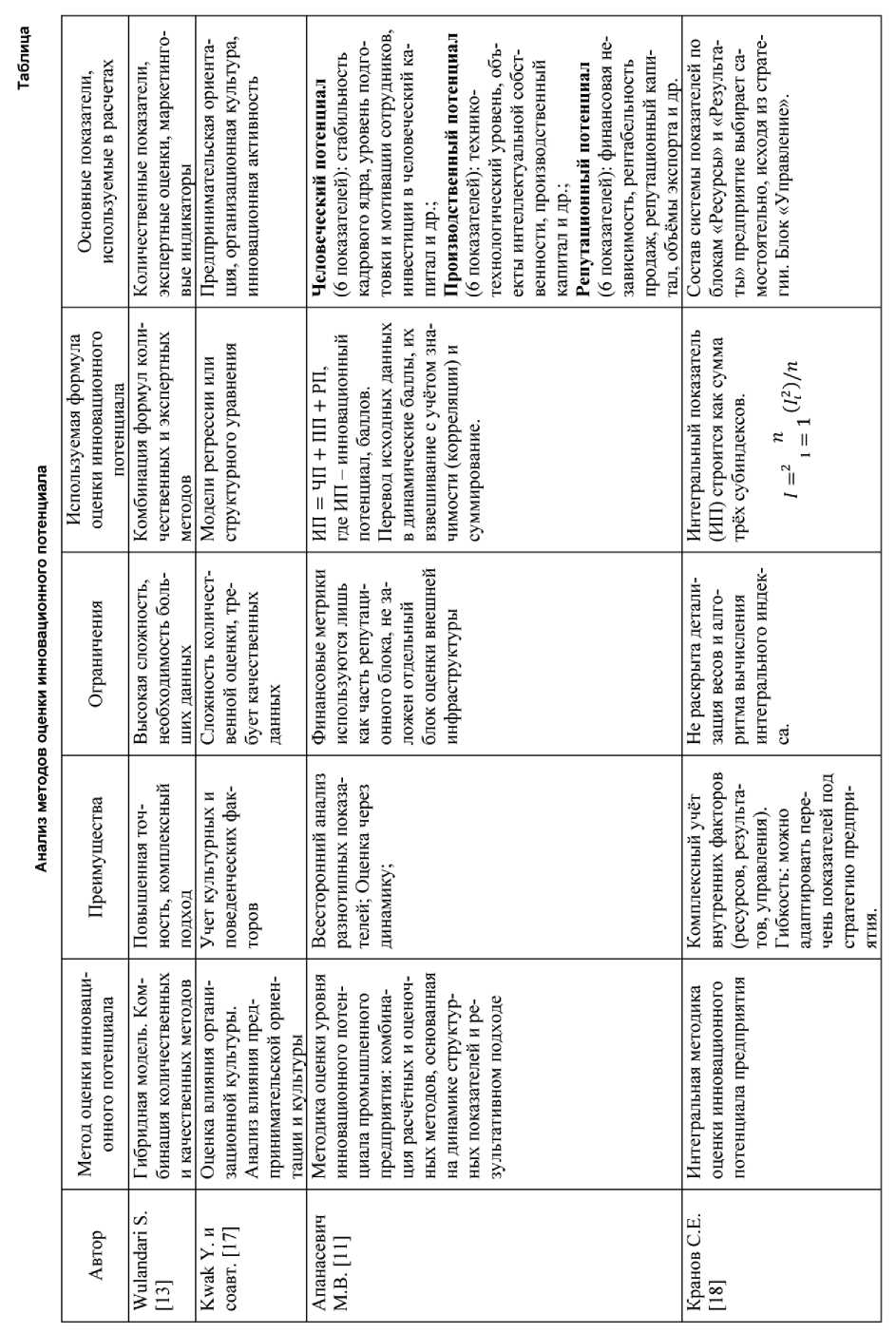

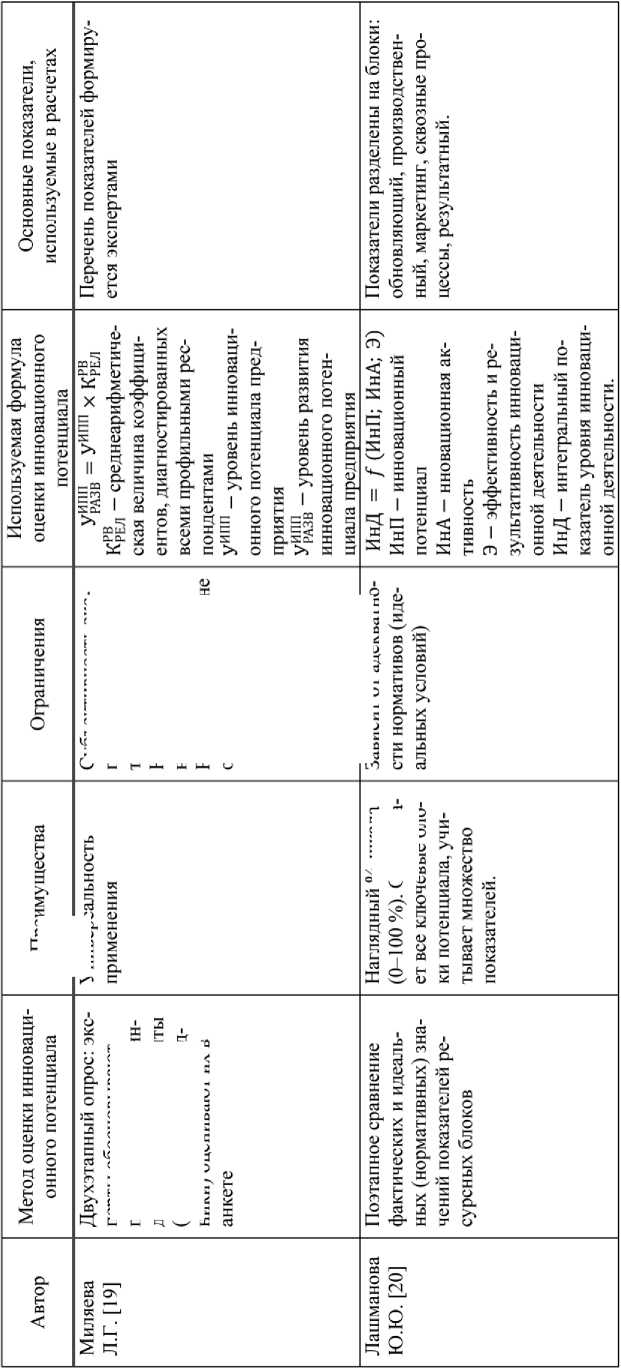

В таблице представлено систематизированное сравнение основных методов оценки инновационного потенциала, используемых в современных исследованиях. Анализ охватывает следующие ключевые подходы: экспертный, анализ ресурсов, интегрированная оценка, индексный метод региональной оценки, мультикритериальный метод, гибридная модель, рейтинговый анализ и оценка влияния организационной культуры.

Экспертный метод характеризуется использованием балльных оценок, позволяющих учитывать качественные аспекты инновационной деятельности, однако он подвержен субъективности и зависит от квалификации экспертов. Анализ ресурсов фокусируется на материально-технических и финансовых показателях, что обеспечивает объективность, но ограничивает учёт нематериальных факторов.

Мультикритериальный метод, основанный на анализе иерархий и нечёткой логике, позволяет учитывать неопределённость и разнообразие факторов, но требует высокой экспертной подготовки и значительных вычислительных ресурсов. Гибридная модель сочетает количественные и качественные подходы, повышая точность оценки, но усложняя процесс её проведения.

Рейтинговый анализ служит эффективным инструментом для ранжирования субъектов инновационной деятельности по интегральным показателям, что важно для выявления лидеров и отстающих. Оценка влияния организационной культуры выделяет роль нематериальных факторов, таких как предпринимательская ориентация и корпоративная культура, в формировании инновационного потенциала.

Таким образом, представленная таблица и сопутствующий анализ демонстрируют, что комплексное применение различных методов оценки инновационного потенциала является наиболее эффективным инструментом для диагностики и управления инновационным развитием предприятий и регионов.

га

о к О

|

1 |

||

|

¥ S - |

= |

|

|

Он |

Я 23 X |

|

|

5 |

||

|

СО и = _ з 3 Р “ |

gs S &S § |

н S о |

|

О X о § со о |

||

|

Л* ST о 4i |

х я ю |

я |

|

0 е Р К |

X Он о |

ГО |

|

S и Q-с |

и |

J ъ> X 3 т >1 |

|

н • 2 | я . со : ё ’ Н 1 □й ! и < С 1 |

= Ё ! Hi £ 5: >» о и i ; Л О । Г о. 1 D О 1 г н 1 V Я 1 D S - ч < |

£ х н s ■о X 3 X I — и Б о И |

Г |

|

л 3 1 Е с |

° ) о т |

В качестве базового метода оценки инновационного потенциала предлагается использовать методику, разработанную М.В. Апанасевич, которая заключается в преобразовании исходных данных в динамические баллы, их взвешивании с учётом значимости (корреляции) и последующем суммировании. Характеристика уровня инновационной потенциала компании дается на основе использования шкалы Харрингтона. При этом рекомендуется расширить перечень оцениваемых показателей на основе анализа существующих исследований, включая большой набор индикаторов, приведённых в работе Ю.Ю. Лашмановой. Оценка итогового показателя проводится согласно шкале Харрингтона. Кроме того, новизна данного исследования заключается в том, что поскольку в существующих методах не учитываются психологические аспекты, в предложенную модель целесообразно включить данные опросника «Большой пятёрки». В частности, в статье А.В. Козлова систематически анализируются результаты многочисленных исследований, показывающих, что предприниматели отличаются высокими значениями по открытости новому опыту, добросовестности и экстраверсии, а также низкими показателями по нейротизму и доброжелательности, что коррелирует с успешностью бизнес-деятельности и формированием предпринимательских компетенций [21]. Интеграция психологических характеристик в комплексную оценку инновационного потенциала способствует более полному отражению факторов, влияющих на предпринимательский успех.

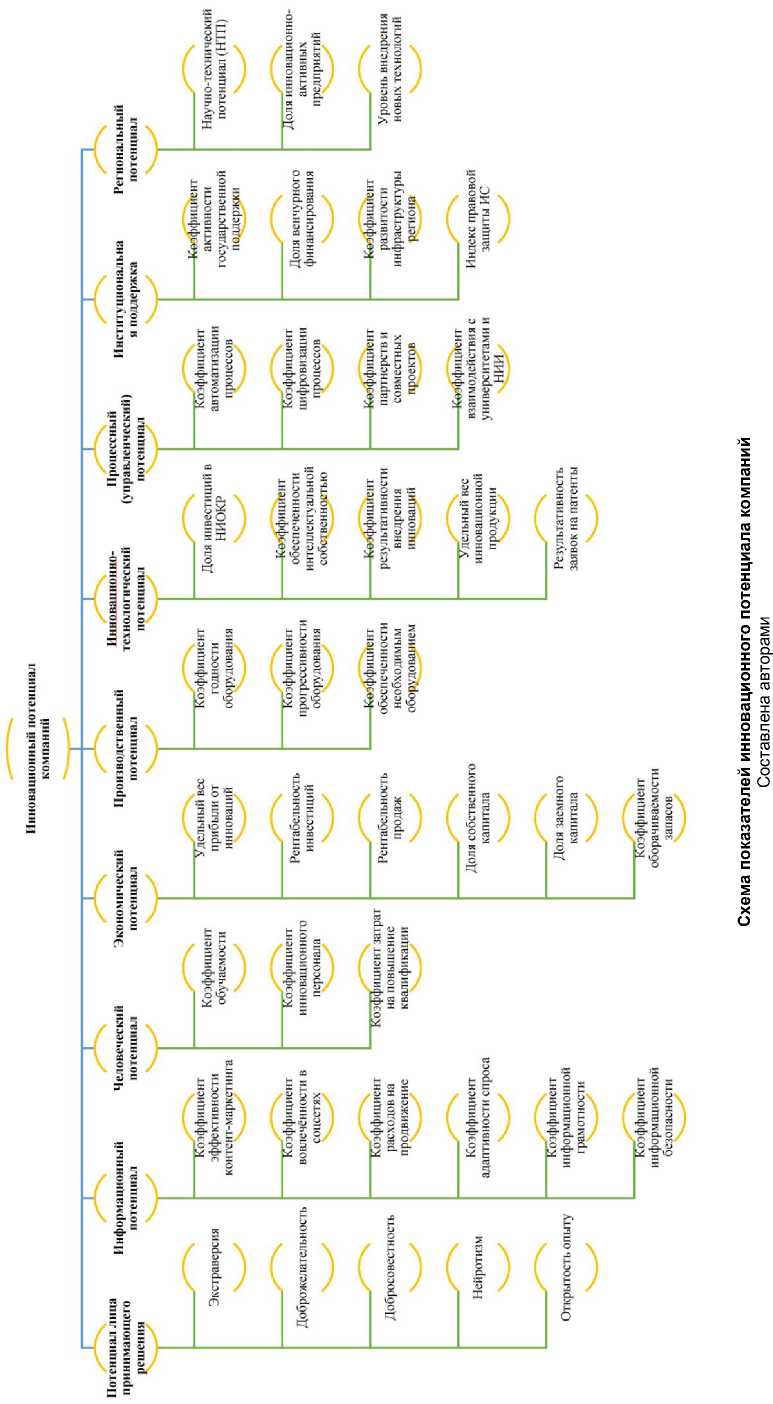

Таким образом, инновационный потенциал компании (ИПК) рассчитывается как сумма ключевых составляющих, включающих экономический потенциал (ЭП), инновационно-технологический потенциал (ИТП), процессный (управленческий) потенциал (ПУП), региональный потенциал (РП), потенциал лиц, принимающих решения (ПЛПР), институциональную поддержку (ИП), производственный потенциал (ПП), информационный потенциал (ИнфП) и человеческий потенциал (ЧП). Формула выражается следующим образом:

ИПК = ЭП + ИТП + ПУП + РП + ПЛПР +

ИП + ПП + ИнфП + ЧП . (1)

Перечень показателей, разработанный для оценки инновационного потенциала компаний, представлен на рисунке.

Во введении статьи подчёркнута необходимость создания универсальных, адаптивных и объективных методик оценки инновационного потенциала, способных учитывать специфику различных предпринимательских структур и региональных особенностей, а также эффективно интегрировать количественные и качественные показатели. Анализ существующих методов показал, что традицион- ные экспертные, количественные, индексные и мультикритериальные подходы обладают как значительными преимуществами, так и ощутимыми ограничениями, препятствующими их универсальному применению в практике оценки.

В связи с этим перспективным представляется комбинированный системный подход, который интегрирует количественные и качественные показатели с применением методов нормализации и агрегирования, исключающих субъективное присвоение весов. Такой подход уменьшает влияние субъективности, повышает объективность и адаптивность оценки, что особенно актуально при учёте региональных, отраслевых и индивидуальных особенностей предпринимательских структур. Ключевым достоинством является возможность динамического мониторинга инновационного потенциала, что позволяет своевременно фиксировать изменения и корректировать управленческие решения и стратегии развития.

В рамках данной работы предложена методика оценки инновационного потенциала компаний, основанная на комбинировании исследованных моделей - методах преобразования данных в динамические баллы с учётом значимости (корреляции), нормализации и агрегирования, а также расширении перечня показателей с включением психологического измерения по модели «Большой пятёрки». Психологические аспекты, такие как экстраверсия, добросовестность, открытость новому опыту, нейротизм и доброжелательность, систематически рассматриваются как значимые для предпринимательской успешности и поэтому интегрируются для повышения полноты оценки.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на апробацию и совершенствование предлагаемого метода, включая использование современных инструментов анализа данных и методов искусственного интеллекта для повышения точности, достоверности и управляемости инновационным потенциалом. Практическое применение данной методики позволит повысить качество диагностики, обеспечить своевременную адаптацию стратегий инновационного развития и способствует повышению конкурентоспособности предпринимательских структур и регионов.

Таким образом, комплексный подход с отказом от традиционных субъективных весовых коэффициентов в пользу объективных методов нормализации и агрегирования, а также учётом психологических факторов представляет собой эффективный инструмент для систематизации и сравнительного анализа инновационного потенциала предприятий и способствует совершенствованию методов оценки в контексте динамично меняющейся бизнес-среды и требований регионального развития.