Системная организация физиологических функций человека в процессе достижения спортивного результата

Автор: Фудин Николай Андреевич, Классина Светлана Яковлевна

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 (68) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению взаимосодействия механизмов кардиреспираторных функций и газообмена достижению заданного спортивного результата деятельности у человека. Методологической основой исследования была концепция системного квантования поведения. В обследовании приняли участие 9 практически здоровых лиц мужского пола, регулярно занимающихся физической культурой. В процессе нагрузочного тестирования мощность нагрузки на велоэргометре выставлялась постоянной, а требуемый уровень физической нагрузки задавался экспериментатором, и этот уровень нагрузки испытуемые должны были обеспечить путем изменения скорости вращения педалей. Для проведения исследований был использован велоэргометр, а само нагрузочное тестирование велось под контролем ЭКГ и пневмографии. Оценивали частоту сердечных сокращений и частоту дыхания, величины зубцов и сегментов ЭКГ. Измеряли артериальное давление. Для оценки уровня потребления кислорода и выделения углекислого газа был использован газоанализатор. Установлено, что каждому из этапов системокванта спортивной деятельности присущ свой «вегетативный портрет», отражающий степень вовлечения той или иной физиологической функции в системную организацию.

Концепция системного квантования, системоквант спортивной деятельности, системная организация функций

Короткий адрес: https://sciup.org/140221958

IDR: 140221958 | УДК: 612.76

Текст научной статьи Системная организация физиологических функций человека в процессе достижения спортивного результата

В основе спортивной деятельности человека лежит мотивация и четкая направленность на достижение спортивного результата. Изучение такого рода деятельность требует системного подхода, среди которых наиболее адекватным биологии человека является теория функциональных систем П.К. Анохина [1]. Представляется целесообразным в качестве методологической основы для изучения спортивной деятельности использовать концепцию системного квантования поведения [2], которая представляет собой дальнейшее творческое развитие теории функциональных систем. Достижение спортивного результата требует от спортсмена включения всех функций целостного организма, а именно механизмов нервно-гуморальной регуляции и обменных процессов. Именно это позволяет говорить о системной организации функций в процессе достижения результата, носящей характер взаимо-содействия [2].

Цель исследования: изучение взаимосодей-ствия кардиреспираторных функций и параметров газообмена достижению заданного спортивного результата деятельности у человека.

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 9 практически здоровых лиц мужского пола в возрасте 18-22 года, регулярно занимающихся физической культурой. В качестве исследовательской модели изучения системных механизмов спортивной нагрузки была выбрана физическая работа на велоэргометре. В процессе нагрузочного тестирования мощность нагрузки на велоэргометре выставлялась постоянной (70 Вт), а требуемый уровень физической нагрузки (ЧССн) задавался экспериментатором, и этот уровень нагрузки испытуемые должны были обеспечить путем изменения скорости вращения педалей. В обследовании использовали трехдневную схему предъявления возрастающей по интенсивности нагрузки при скорости вращения педалей 90-95-100 уд/мин (обозначено 1-2-3 день) соответственно. При этом ежедневно в течение 3-х дней каждому испытуемому предлагалось выполнить очередной уровень нагрузки, причем в процессе такого ежедневного обследования испытуемый поэтапно пребывал в следующих функциональных состояниях: исходное состояние – «фон1» (2,5 мин); разминка (2 мин), когда вращение педалей велоэргометра испытуемый производил в комфортном для него режиме; нагрузка - «н» (2 мин), когда испытуемому предлагалось достичь и удержать заданную экспериментатором нагрузочную частоту сердечных сокращений – ЧССн; восстановление - «в» (3 мин); фон после восстановления – «фон 2» (2,5 мин).

В соответствии с концепцией системного квантования спортивная деятельность носит дискретный характер и может быть представлена как последовательность отдельных системных поведенческих единиц – системоквантов, каждый из которых имеет все черты функциональной системы. Системок-ванты деятельности представляют собой саморегулирующиеся организации, все компоненты (функции) которых избирательно объединяются и взаи-мосодействуют достижению полезных для организма приспособительных результатов [2]. В нашем случае результатом системокванта являлось выполнение физической работы на велоэргометре на фоне заданной экспериментатором нагрузки - ЧССн. Достижение результата происходило поэтапно (фон1-разминка - нагрузка-восстановление-фон2).

Для проведения исследований был использован велоэргометр «Sports Art 5005», а само нагрузочное тестирование велось под контролем ЭКГ (I-е стандартное отведение и отведение V5) и пневмографии с использованием электрокардиографа «ПолиСпектр-8» («Нейрософт», Россия). Оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), величины зубцов и сегментов ЭКГ на отдельных этапах физической нагрузки. Оценивали синхронизацию ритмов сердца и дыхания на основе индекса Хильдебрандта: q=ЧСС/ЧД [3]. Измеряли артериальное давление АД (мм рт. ст.). Для оценки уровня потребления кислорода (VO 2 , мл/мин) и выделения углекислого газа (VCO2, мл/мин), энергозатрат (ЕЕ, ккал/мин) был использован газоанализатор с компьютерным управлением «Quark b2» (Cosmed, Италия). Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием непараметрических критериев. Достоверность различия одноименных показателей определяли на основе критерия Вилкоксона.

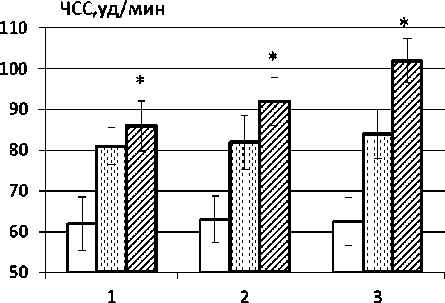

Результаты и их обсуждение. Известно, что ЧСС и ЧД являются наиболее чувствительными к физической нагрузке показателями, поскольку растут прямо пропорционально интенсивности нагрузки (рис. 1а, б).

□ фон! □ разминка Qh

а)

б)

Рис.1. Изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и частоты дыхания (ЧД, 1/мин) у испытуемых на этапах системокванта («фон1» -«разминка» - «н») при уровнях физической нагрузки 90-95-100 уд/мин (обозначены 1-2-3). * - p<0,05 достоверность различия показателей по отношению к фону в соответствии с непараметрическим критерием Вилкоксона.

Видно, что по мере увеличения физической нагрузки сердечный ритм (ЧСС) и ритм дыхания (ЧД) увеличивался. При этом синхронизация ритмов сердца и дыхания, рассчитанная на основе индекса Хильдебрандта, на этапе «нагрузка 100 уд/мин» составила 3,9 при норме 2,2-4,9. Это позволяет утверждать, что уровень симпатических влияний на сердце у испытуемых был невысоким. Изменения же артериального давления (АД) носили разнонаправленный характер, что согласуется с данными В.М. Михайлова [4], а потому на рисунках не представлены.

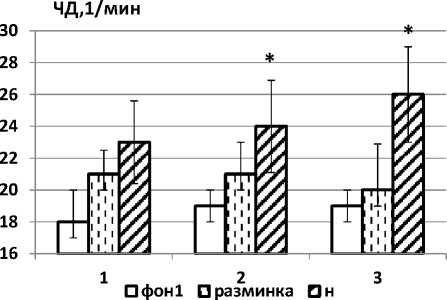

Показано, что воздействие физической нагрузки сказывается на зубцах и сегментах электрокар- диограммы. На риc. 2. представлена динамика амплитуды сегмента S-T электрокардиограммы испытуемого на этапах системокванта («фон1» -«разминка» - «н») при уровнях физической нагрузки 90-95-100 уд/мин (обозначено 1-2-3).

Амплитуда сегмента S-Т, мВ

Рис. 2. Изменения амплитуды сегмента S-T электрокардиограммы испытуемого на этапах систе-мокванта («фон1» -«разминка» - «н») при уровнях физической нагрузки 90-95-100

уд/мин (обозначено 1-2-3). * - p<0,05 досто верность различия показателей по отношению к фону в соответствии с непараметрическим критерием Вилкоксона.

Видно, что при переходе от одного уровня нагрузки к другому амплитуда сегмента S-T менялась. Так, по мере увеличения уровня физической нагрузки с 90 до 100 уд/мин амплитуда сегмента ST на этапе «н» достоверно снижалась (p<0,05). Полагаем, что депрессия сегмента S-T, вероятно, может быть обусловлена активацией ишемических процессов в миокарде, что согласуется с литературными данными, утверждающими, что снижение S-T при физической нагрузке отражает снижение функциональных резервов миокарда [4, 5]. Таким образом , при повышении уровня физической нагрузки отмечается рост ЧСС и ЧД, депрессия сегмента S-T на ЭКГ, что позволяет говорить о снижении метаболического обеспечения миокарда.

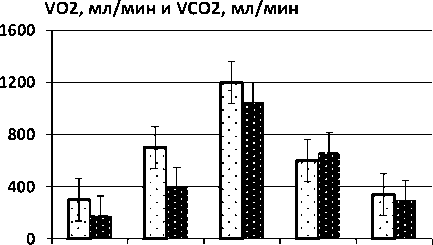

Известно, что деятельность дыхательной системы в точности соответствует метаболическим потребностям организма, поскольку работающие мышцы потребляют значительно больше кислорода [6, 7]. Из рис.3 видно, что физическая нагрузка отразилась на показателях газообмена испытуемых. Так, на этапах «разминка» и «нагрузка» отмечается превалирование объемов потребления кислорода (VO2, мл/мин) над объемом выделенного углекислого газа (VCO2,мл/мин), в то время, как на этапе восстановления («в»), наоборот, превалирует выделение углекислого газа. При этом дыхательный коэффициент становится больше 1 и составляет 1,1. Полагаем, что избыточное выделение углекислого газа на этапе восстановления обусловлено повышенной гипервентиляцией после физической нагрузки.

фон1 разминка н в фон2

□ VO2 и VСО2

Рис. 3. Объемы поглощенного кислорода (VO2, мл/мин) и выделенного углекислого газа (V CO2 , мл/мин) на различных этапах системокванта («фон1»-«разминка»-«нагрузка»-«восстановление»-«фон2») для уровня нагрузки ЧССн=95 уд/мин.

Известно, что любая физиологическая функция включается в системную организацию лишь в той мере, в которой она взаимосодействует достижению результата. Только ради результата система может пойти на изменение своего состояния, а, следовательно, изменения в системной организации функций являются отражением той «физиологической цены», которую система «платит» за достижение результата. В основе количественной меры «физиологической цены» лежат относительные сдвиги показателей физиологических функций [8,9].

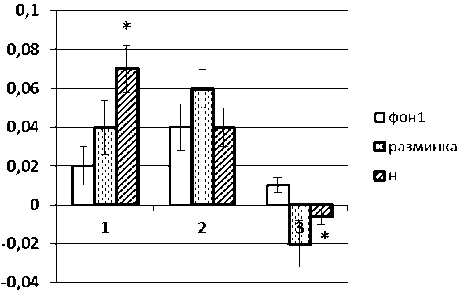

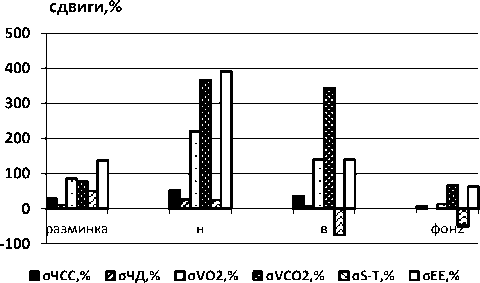

На рис. 4 представлены относительные сдвиги физиологических показателей (%) по отношению к исходному фону («фон1») у испытуемого.

Рис. 4. Относительные сдвиги кардиореспираторных показателей и показателей газообмена (%) по отношению к исходному фону («фон1») на различных этапах системокванта («разминка»-«нагрузка»-«восстановление»-«фон2») при уровне нагрузки ЧССн=95 уд/мин.

Видно, что на этапе «разминка» по сравнению с исходным фоном ЧСС повышается на 30,1%, ЧД – на 10,5%, объем потребленного О2 – на 86%, объем потребленного СО2 – на 77,7%, увеличивается амплитуда сегмента S-T электрокардиограммы на 50%, повышаются энергозатраты на 137%. Заметим, что этот режим двигательной активности испытуемого хотя и сопровождается повышением энергозатрат, но он же и является комфортным для испытуемого. В пользу этого свидетельствует рост функциональных возможностей миокарда и метаболического обеспечения сердечной мышцы.

Достижение результата на этапе «нагрузка» («н») потребовало дополнительной активации физиологических функций, а потому по сравнению с исходным фоном ЧСС повысилась на 52,3%, ЧД – на 26,3%, объем потребленного О 2 - на 220%, объем выдыхаемого СО2 – на 366,6%, а энергозатраты - на 392%. Заметим, что по сравнению с предыдущим этапом сдвиг амплитуды сегмента S-T составил 25% по отношению к исходному фону, что можно расценивать усиление процессов ишемии в миокарде на фоне физической нагрузки, о чем свидетельствует депрессия сегмента S-T [5]. Такого рода динамика показателей позволяет говорить о росте «физиологической цены» этапного результата у испытуемых.

После нагрузки следовал этап восстановления функций. Так, к 3-ей минуте восстановления сдвиги физиологических функций по отношению к исходному фону снизились и составили: по ЧСС-36,5%, по ЧД – 5,2%, по объему потребленного О 2 – 140%, по объему потребленного СО 2 – 344,4%, по энергозатратам – 140%. Однако амплитуда сегмента S-T еще более снизилась, а ее сдвиг стал отрицательным и составил (-75%). Таким образом, восстановительный период характеризуется перераспределением степени вовлеченности функций в системную организацию, выражающуюся в снижении ритма сердца и дыхания, в снижении объема потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа, однако уровень энергозатрат при этом был еще достаточно высоким. Кислородное обеспечение миокарда на этом этапе системокванта низкое. Такого рода системные перестройки функций после физической нагрузки делают этап восстановления самым напряженным в плане сохранения нормального функционирования целостного организма у испытуемых.

После восстановления на этапе «фон2» испытуемый снова пребывает в состоянии покоя, а его физиологические функции возвращаются к исходной норме. Однако, как видно из рис.6, если сердечный ритм восстановился не полностью (сдвиг ЧСС по отношению к исходному фону составил 6,35%), то ритм дыхания восстановился полностью. На этом этапе отмечается выраженное снижение объема потребляемого O2, который практически сравнялся с исходным уровнем и составил 13,3% от уровня «фон1». Объем выдыхаемого СО2 также снизился и его сдвиг составил 66,7%, что говорит об остаточной гипоксии у испытуемого. Снизился уровень энергозатрат, о чём свидетельствует его сдвиг, равный 63%. Тот факт, что сдвиг сегмента S-T составил (-50%) от исходного фона, позволяет говорить о его «возврате» к изолинии, и, как следствие, о тенденции к восстановлению функциональных возможностей миокарда. Таким образом, каждому из вышеперечисленных этапов системокванта спортивной деятельности присущ свой «вегетативный портрет», отражающий степень включения той или иной физиологической функции в системную организацию.

Обобщая сказанное, можно заключить, что предлагаемый нами системный подход к анализу спортивной деятельности позволяет проследить степень вовлеченности той или иной физиологической функции в системную организацию деятельности спортсмена. Такой подход позволяет выявить наиболее напряженные этапы системокванта для данного спортсмена, оптимально дозировать тренировочные нагрузки для каждого этапа и вносить своевременную коррекцию в тренировочный процесс.

Список литературы Системная организация физиологических функций человека в процессе достижения спортивного результата

- Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. -М: Медицина, 1975. -448 с.

- Судаков К.В. Общая теория функциональных систем. -М: М, 1984. -224 с.

- Фудин Н.А., Судаков К.В., Хадарцев А.А. и др. Индекс Хильдебрандта как интегральный показатель физиологических затрат спортсменов в процессе возрастающей этапно -дозированной физической нагрузки//Вестник новых медицинских технологий. -2011. -Том XVIII, № 3. -C. 244-248.

- Михайлов В.М. Нагрузочное тестирование под контролем ЭКГ. -Иваново, 2008. -С. 252.

- Фрид М, Грайнс С. Кардиология в таблицах и схемах: пер. с англ. -М., «Практика», 1996. -728 с.

- Фудин Н.А. Газовый гомеостазис (произвольное формирование нового стереотипа дыхания)/Под общей редакцией К.В. Судакова. -Тула: «Тульский полиграфист», 2004. -216 с.

- Фудин Н.А., Хадарцев А.А., Орлов В.А. Медико-биологические технологии в спорте/Под ред. акад. РАН и РАМН С.П. Миронова. -М: Известия, 2011. -460 с.

- Рыжиков Г.В., Классина С.Я. Пространственно-временная структура "кванта" производственной деятельности контролера и его физиологическое обеспечение//Физиология человека. -1984. -Том 10, № 1. -С. 144-152.

- Классина С.Я. Физиологическая модель социального взаимодействия тренер-спортсмен в процессе тренировки на велоэргометре//Вестник новых медицинских технологий. -2014. -Том 21, № 3. -С. 122-126.