Системно-структурная организация соревновательной деятельности в спортивных видах гимнастики

Автор: Пилюк Н.Н., Жигайлова Л.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме системно-структурной организации соревновательной деятельности в спортивных видах гимнастики на «одноконтурном уровне» как составной части общей системы подготовки. С позиций общей теории деятельности и системно-структурного подхода описываются модели организационной и функциональной структуры системы соревновательной деятельности гимнастов и прыгунов на батуте, а также закономерности функционирования данной системы.

Система, структура, соревновательная деятельность, соревновательный результат, спортивные виды гимнастики, высококвалифицированные спортсмены

Короткий адрес: https://sciup.org/14265998

IDR: 14265998 | УДК: 796.413/.418

Текст статьи Системно-структурная организация соревновательной деятельности в спортивных видах гимнастики

Соревновательная деятельность (СД) в видах гимнастики – это специфически организованная форма проявления двигательных способностей, выработанная в процессе тренировки навыков и мотивированного поведения, которая направлена на достижение максимального возможного спортивного результата в процессе соревнований.

Анализ научно-методической литературы показал, что для разработки любой системы необходимо определить: а) из каких элементов она состоит; б) как она устроена; в) какими новыми свойствами и функциями она обладает.

Наряду со знанием состава и элементов, любую систему характеризует представление об её структуре, которая определяет успешность функционирования конкретной системы СД. Структура – это, прежде всего, совокупность устойчивых отношений и связей между элементами. При этом в общетеоретическом плане выделяются два основных вида связей: причинно-следственные и функциональные. В гуманитарных науках, в отличие от естественных, изучение коррелятивных (функциональных) связей преобладает над связями причинно-следственными, а в зависимости от достигнутого уровня познания или целей исследования в теории могут раскрываться один или несколько компонентов системы [2].

Структурно-функциональный анализ, являясь основным методом исследования прежде всего социальных систем, строится на основе выделения в них структурных составляющих и их роли (функции) относительно друг друга путём анализа связей и отношений определяющих функций: интеграции, достижения цели и адаптации [1, 14].

По мнению О. А. Конопкина (1980), построение принципиальной модели, отражающей функциональную структуру полноценной системы СД, имеет не только научный смысл, но и открывает значительные перспективы для практических воздействий на деятельность в конкретных направлениях средствами соответствующей целенаправленной организации системы её саморегулирования.

Проводя исследование, мы исходили из определённого для данного этапа работы представления о соревновательной деятельности в целом и рассматривали данное звено как элемент системы. В ходе работы данная модель развивалась и уточнялась. Прежде чем приступить к обобщённому изложению сложившегося на данный момент представления о структуре СД, мы построили модель, отражающую в первую очередь организационный аспект СД.

Необходимо также отметить, что предлагаемая модель структуры СД как многоуровневой системы не решает вопроса функционального соподчинения в рамках относительно сложной деятельности множества подсистем разного уровня, вопросов иерархического сотрудничества нескольких контуров. Специальное рассмотрение этих вопросов не являлось задачей настоящего исследования, так как для их решения необходимо прежде всего иметь представление о строении и составе системы СД на «одноконтурном уровне», что и составляло основную задачу выполняемой работы.

Прежде всего, мы считаем, что основным регулятором соревновательных отношений является направленность на достижение максимального соревновательного результата, выполняющая объединяющую функцию изучаемой структуры.

В соответствии с общепринятой теоремой системного анализа размерность описания системы не может быть меньше трёх, что соответствует входу, выходу и состоянию. Для полноты структурно-функционального анализа системы и в соответствии с функциями реализуемыми её составляющими мы исследовали взаимодействие элементов, реализующих триаду фундаментальных системных функций: отражения, регуляции и ресурсного обеспечения, которые схематично можно представить в виде трёх основных уровней: мотивационного, регуляционного и исполнительного (рисунок 1) [4, 8].

Все варианты происходящих процессов в структуре СД могут быть описаны исходя из конкретизации её

Соревновательный результат

Мотивационный уровень

|

Цель |

Мотив ◄— ◄— |

Потребность — ◄— |

Установка тренера |

|

Регуляционный уровень . |

|||

|

Поведение на соревнованиях |

Эмоции, волевые действия ◄-- ◄— |

Состояние, ситуационная тревожность |

Предшествующий опыт, соревновательная - адаптация |

|

Исполнительный уровень • |

|||

|

Соревновательная программа |

Соревновательные нагрузки |

Подготовительно-настроечные действия |

Готовность к соревновательной деятельности |

◄----- ◄---- •*

Рис. 1. Модель организационной структуры системы соревновательной деятельности гимнастов и прыгунов на батуте

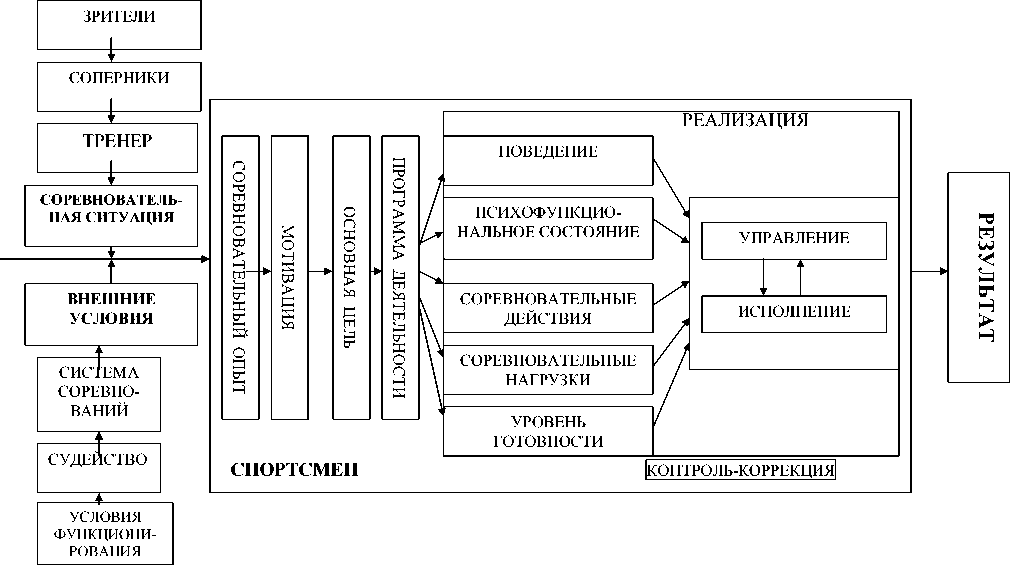

Рис. 2. Модель функциональной структуры системы соревновательной деятельности гимнастов и прыгунов на батуте

исходного определения – единства цели, средств и результата, при выделении одного в качестве ведущего и рассмотрении других как производных. Практически все философские, психологические и биологические концепции деятельности в соответствии с этим можно разделить на три группы. Первую группу составляют исследования процесса, в котором ведущей характеристикой целостности деятельности, её систематизирующим фактором является результат (теория функциональных систем П. К. Анохина, 1980), для второй группы ведущим элементом служит цель (теория деятельности А. Н. Леонтьева, 1975), для третьей – средства деятельности (теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина, 1999).

По этому вопросу мы считаем, что высший уровень в данной структуре занимает соревновательный результат, что согласуется с мнением Н. Н. Пилюка (2000), В. Н. Платонова (2004), Л. П. Матвеева (2010) о результате как об основании СД, о подчинённости процесса деятельности его конечной стадии – результату, который определяет направление всего процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Системное описание деятельности строится на выявлении типа организации её структурных составляющих. Для сложных систем, к которым относится СД, принцип иерархической организации обеспечивает объяснение внутренних закономерностей и внешних проявлений как результата функционирования, так и развития системы в целом. По сравнению с другими типами организации иерархические структуры имеют преимущества по показателям устойчивости и управляемости системы [9, 10, 11].

В соответствии с принципом иерархичности все связи и отношения имеют или функцию субординации, т. е. соподчинения, или согласования. В рассматриваемой структуре (рисунок 1) высший уровень занимает соревновательный результат. Далее следует мотивационный уровень, который представлен схемой: потребность – мотив – цель, а также установка тренера.

Прежде всего на основе потребности в соревновательных отношениях у спортсмена формируется осознанный мотив деятельности. Осознание будущих желаемых результатов является рефлекторной оценкой их достижимости с учётом индивидуального соревновательного опыта и имеющихся условий. Цель предстаёт в виде образа желаемого результата, соотнесённого с потребностями (через мотив) и условиями их удовлетворения, выступает в функции регулятора деятельности. В философском понимании цель есть исходный продукт деятельности человека, что выражается в целевой детерминации, характерной для любой деятельности. Конкретные механизмы формирования цели и её функционирования составляют предмет психологических исследований и свидетельствуют о важном месте цели в структуре и регуляции деятельности. Особое место, являясь при этом внешним фактором, в формировании мотивационной направленности спортсмена занимают тренер и его установка на соревновательную деятельность, а также конкретные соревнования и выполнение отдельного упражнения [2, 4].

Далее следует регуляционный уровень, включающий предшествующий соревновательный опыт, состояние спортсмена, эмоциональные переживания и волевые действия, общее поведение. Участвуя в сорев- нованиях, спортсмен соотносит предыдущие выступления с текущим состоянием как своим, так и основных соперников, прежде всего с позиций технической и психофункциональной готовности. Это приводит к изменению его эмоционально-волевого состояния и соответствующим образом изменяет поведение [6, 10, 11].

Заключительным (не в смысле важности) в организационной структуре является исполнительный уровень, включающий соревновательную готовность, подготовительно-настроечную деятельность (опробование, разминка), соревновательную программу, соревновательные нагрузки.

Между уровнями мы наблюдаем субординационные (управляющие) связи: планируемый результат – мотивация – регуляция – исполнение – итоговый результат. В то же время внутри уровней наблюдаются координирующие связи, взаимодействия. Таковой нам представляется организационная структура СД гимнастов и прыгунов на батуте.

Кроме того, приняв за основу модель функциональной системы П. К. Анохина, с помощью метода логического моделирования нами была также построена функциональная структура системы СД в видах гимнастики. В соответствии с теорией функциональных систем (П. К. Анохин, 1980) в любой системе обязательно наличие следующих функциональных блоков: блок оценки состояния среды, блок принятия решения о формировании цели, блок формирования цели, блок формирования модели желаемого результата, блок выбора программ действия, блок программ действия, блок исполнительных механизмов.

Изучение состава системы СД позволяет выделить, как и в системе П. К. Анохина, следующие основные функциональные блоки, которые реализуют структуру изучаемой системы: мотивацию, готовность к соревновательной деятельности, соревновательные действия, соревновательные нагрузки, текущее психофункциональное состояние, особенности поведения, внешние условия и результат. Общая схема функциональной структуры системы СД акробатов приведена на рисунке 2. Предложенная модель призвана помочь рассмотрению реально происходящих процессов. Данная структура отражает лишь принципиальные моменты функционирования системы, т. е. даёт общее представление о деятельности гимнастов и прыгунов на батуте, но в то же время позволяет рассмотреть её как совокупность процессов и действий, реализующих конкретную деятельность в их взаимосвязи.

Прежде всего функциональная структура отражает определённую последовательность действий, направленных на решение перманентно возникающих перед спортсменом задач. Однако, если для профессиональной деятельности (например, деятельность оператора) характерна определённая последовательность выплнения задач и действий, то СД отличается смещением акцента с последовательности на взаимосвязь компонентов и действий, когда в конкретное действие, направленное на решение сложной задачи, одновременно включается несколько элементов системы. Этим так же определяется возможность достижения одного и того же конечного результата различными наборами (комплексами) действий и их сочетаниями (различными разновидностями функциональных структур), т. е. определяется индивидуальный стиль СД спортсмена [1].

Завершающим звеном в предлагаемой структуре является итоговый результат, отражающий принятую спортсменом общую цель деятельности. Регуляторная функция результата, с выделением на пути достижения основной цели ряда промежуточных задач, соподчинённых по отношению к конечной цели, может быть в обобщенном виде определена как системообразующая функция, которая постоянно осознаётся. Доминирующая цель в конкретной ситуации активизирует отдельные звенья структуры, объединяет их в наиболее целесообразные для данного момента действия и поведение, направленные на реализацию соревновательного упражнения. При этом управляющий компонент постоянно оценивает изменяющиеся внешние условия, поведение и действия соперников, собственное психофункциональное состояние, корректирует и уточняет задачу для исполняющего, двигательного компонента, выстраивая следующие друг за другом действия в логическую последовательность согласно приоритетам системообразующего фактора, т. е. соревновательного результата. В то же время при неудачном исполнении какого-либо действия, на основе феномена компенсации, происходит коррекция или взаимозамена исполняемой программы действия, чаще всего путем изменения отдельных собственно соревновательных действий, но обязательно соответствующей основной цели и предполагаемому итоговому результату.

Так же как и в организационной, в функциональной структуре системы СД в спортивных видах гимнастики можно выделить два вида связей и отношений: субординационные и координационные. Субординационные взаимодействуют по векторам: 1) мотивация – основная цель – управление – исполнение – результат и 2) внешние условия – основная цель – соперники – тренер – состояние – исполнение – результат.

Координирующие связи и отношения складываются также по двум векторам: 1) соревновательный опыт – мотивация – основная цель – готовность – поведение – соревновательные действия – соревновательные нагрузки – результат и 2) внешние условия – соперники – тренер – основная цель – управление – психофункциональное состояние – исполнение – результат.

Так, в общем виде, нам представляется функциональная структура системы СД гимнастов и прыгунов на батуте высокой квалификации.