Системные детерминанты формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций

Автор: Третьякова Л.А., Власова Т.А., Третьякова М.С.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы обоснования формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций в контексте выделения системных детерминант в рамках качественных и количественных характеристик ресурсного потенциала, определяющего направления и условия развития системы образования. Раскрыты основные специфичные закономерности формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций в рамках систематизации факторного влияния, предложен протокол управления базовыми факторами обеспечения эффективной стратегии развития образовательных организаций через выделение системных детерминант. Цель работы состоит в обосновании формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций на основе выделения системных детерминант, определяющих их ресурсный потенциал и направления развития, а также в предложении протокола управления базовыми факторами для эффективной стратегии развития. Методология исследования включает анализ системных детерминант формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций и определение качественных и количественных характеристик ресурсного потенциала. Результаты работы раскрывают специфичные закономерности формирования конкурентных преимуществ и предлагают протокол управления базовыми факторами развития образовательных организаций. Результаты исследования о системных детерминантах формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций могут быть применены в разработке стратегий развития учебных заведений, в повышении их эффективности и успешности на рынке образовательных услуг, а также в улучшении качества образования и обучения. Полученные выводы могут быть использованы руководителями образовательных организаций, специалистами в области образования и бизнеса для оптимизации процесса управления и повышения конкурентоспособности образовательных организаций. Идентификация и выделение объективных предпосылок для внутрисистемной специализации и развития конкурентных преимуществ является ключевым шагом в устранении проблемы территориальной дифференциации развития сферы образовательных услуг. Это позволит определить стратегически значимые отрасли передовых практик, способных увеличить конкурентный потенциал образовательной системы и региона в целом. Вклад авторов. Л.А. Третьякова – обоснование методологии и разработка концепции исследования, аргументация выбора подходов к анализу системных детерминант, обоснование системных детерминант формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию векторности их влияния на направления и условия развития системы образования, написание текста статьи. Т.А. Власова – составление алгоритма проведения исследования, выделение факторов мотивации субъектов образовательной системы к развитию системы экстраполяции передовых образовательных практик, обобщение результатов исследования и формулировка выводов. М.С. Третьякова – выбор научных источников и проведение контент-анализа публикаций по теме исследования, сбор и анализ эмпирических данных, обоснование модернизированных образовательных методических подходов для реализации мультипликативного эффекта повышения конкурентоспособности субъектов системы образования.

Системные детерминанты, конкурентные преимущества, образовательная организация, маркетинг, рынок образовательных услуг, управление, качество образования, инновации, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/149148837

IDR: 149148837 | УДК: 339.132.024 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.2.7

Текст научной статьи Системные детерминанты формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций

DOI:

Рассматривая вопросы формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций в контексте превентивного управления базовыми факторами обеспечения эффективной стратегии развития через выделение системных детерминант, надо учитывать, что детерминанты устойчивого качественного развития системы образования характеризуются произвольностью выделения и альтернативностью обоснования. Почти каждый ученый, занимающийся вопросами позиционирования в маркетинге образовательных учреждений, предлагает уникальное определение ключевых факторов, формирующих внешний контур процесса развития конкурентных преимуществ. Ученые разграничивают области, в которых эти факторы формируются и проявляются, сектора их воздействия, уровни влияния и т. д. в зависимости от целей своего исследования.

Методология и методы исследования

Методологической основой являются системный подход и метод диалектического познания, позволившие систематизировать и обосновать подходы, конкретизирующие специфику формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций в контексте выделения системных детерминант в рамках качественных и количественных характеристик ресурсного потенциала, определяющего направления и условия развития системы образования.

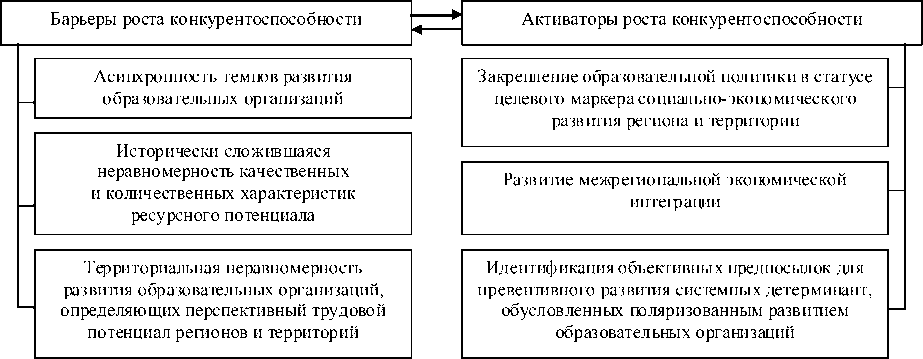

Предлагаемый подход к определению и аргументации ключевых факторов формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций уникален тем, что методика основывается на выделении системообразующих факторов, которые влияют на качественные и количественные аспекты ресурсного обеспечения, играющего решающую роль в направлении развития и создании условий для системы образования. Это учитывает реальные тенденции и основные принципы прогресса образовательных учреждений в разных регионах и локациях; в организации определителей с системным значением, отображающих наиболее подходящий набор взаимосвязей факторов, влияющих на качественные и количественные трансформации в сфере образовательной системы; в разделении факторов по воздействию на два типа: препятствия, ограничивающие развитие конкурентных преимуществ, и активаторы процесса формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций.

Обоснование системных детерминант формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию векторности их влияния на направления и условия развития системы образования

Отталкиваясь от этих исследовательских направлений, системные детерминанты процесса формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию направленности их влияния на развитие системы образования необходимо представлять в рамках моделирования взаимосвязи барьеров и активаторов конкурентного развития (см. рисунок).

Рисунок. Системные детерминанты формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию векторности их влияния на направления и условия развития системы образования

Примечание. Составлено по: [Штукарева, Гагарина, 2022; Федосенко, 2022].

Это обусловлено тем, что любые препятствия для создания конкурентных преимуществ могут быть преобразованы в катализаторы роста при эффективном вовлечении участников образовательного сектора в процессы, направленные на минимизацию эффектов данных препятствий.

В то же время любой фактор, стимулирующий развитие конкурентоспособности учебных заведений, может превратиться в препятствие при отсутствии активных действий или при непродуктивном ведении дел со стороны участников образовательного процесса, включая региональные управленческие структуры в сфере образования. По сути, барьеры являют собой проблемы, определяющие качественные и количественные характеристики ресурсного потенциала образовательных организаций, определяющего направления и условия развития системы образования, а активаторы – условия достижения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг [McMahon, 1992].

Первый из системных барьеров формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций сформулирован нами как асинхронность темпов развития образовательных организаций, условием преодоления (активатором развития образовательных организаций) которой определяется закрепление образовательной политики в статусе целевого маркера социально-экономического развития региона и территории.

Многими исследователями доказано, что асинхронность темпов развития образовательных организаций является следствием объективно существующей дифференциации, имманентно присущей системам образования регионов и территорий в силу разных характеристик трудоресурсного и инфраструктурного потенциалов [Блауг, 1994; Данченок, Кулакова, 2024].

Следует отметить, что если в нормативноправовом аспекте регулирования оптимального развития системы образования проведенная реформа подтвердила свою целесообразность, то в социально-экономическом аспекте не привела к выравниванию региональной дифференциации развития образовательных организаций. Даже в пределах одного и того же федерального округа регионы, как и ранее, до реформы системы образования, существенно различаются по темпам динамики практически каждого показателя, характеризующего состояние экономики и социальной сферы региона, в том числе и системы образования, что связано в первую очередь с качественными показателями уровня и качества жизни населения. Именно уровень и качество жизни населения на конкретных территориях определяют условия формирования трудового потенциала и функционирование социальной сферы и инженерной инфраструктуры, включая образовательные организации [Тарасова, Кулаков, 2015].

Предполагается, что регионы должны переориентировать свою экономику на внутренние источники ее роста, самостоятельно обеспечивать финансирование собственных социально-экономических потребностей, в том числе и протокол формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций [Вуд, Мастерман, 2008].

Взаимосвязь развития территорий, включая все составляющие качества жизни населения и концентрации производства, обоснована еще А. Маршаллом, описавшим ее следующим образом: «Производство, сосредоточенное в определенных местностях, обычно называют локализованной промышленностью... К локализации производства вели многие разнообразные причины, но главными были природные условия – характер климата и почвы, наличие залежей полезных ископаемых и строительного камня в данной округе или в пределах досягаемости по суше и воде. Это привлекает квалифицированных рабочих из дальних мест и побуждает местных рабочих обучаться мастерству» [Рубин, 2007: 27–29].

В регионах, где производственные мощности сосредоточены в высокой степени, наблюдается значительно большая плотность населения по сравнению с территориями, не имеющими достаточных ресурсов для развития промышленности. Это обстоятельство прямо влияет на успешность привлечения высококвалифицированных работников, включая специалистов в области образования.

В этом контексте актуально отметить действующие государственные инициативы, направленные на создание оптимальных условий для населения Дальнего Востока. Эти мероприятия способствуют как улучшению качества жизни в регионе, так и притяжению квалифицированных специалистов в образовательную сферу. Ключевые меры включают в себя: формирование особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития; запуск программы «Дальневосточный гектар», предлагающей бесплатное получение земли для желающих обосноваться в регионе; внедрение проектов совместно с государствами Азиатско-Тихоокеанского бассейна (например, Китай, Япония)

для стимулирования прогресса на Дальнем Востоке [Chen, 2008].

Приведенные примеры указывают на целевое направление решения проблемы исторически сложившейся неравномерности развития системы образования на территориях в зависимости от концентрации производства и качественных и количественных характеристик совокупного ресурсного потенциала – развитие системы экстраполяции передовых образовательных практик, которую, по нашему убеждению, следует определять детерминантой-активатором формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций.

Авторское понимание системы экстраполяции передовых образовательных практик целесообразно рассматривать как процесс диффузии технологического инструментария формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций посредством передачи опытных эффективных протоколов образовательных услуг в рамках сотрудничества и обмена образовательными техниками и технологиями, что характеризуется переходом на новый и более сложный уровень развития каждой отдельной взятой образовательной организации [Guest, Bunce, Johnson, 2006].

Акцент на экономику микроуровня образовательной организации, вытекающий из приведенного определения, нам представляется правомерным, если учитывать то, что конкурентные характеристики и развитие совокупной системы образования региона или территории есть ничто иное, как состояние и развитие конкурентных преимуществ ее подсистем, образовательных организаций.

Выделение факторов мотивации субъектов образовательной системы к развитию системы экстраполяции передовых образовательных практик

Для доказательства системного характера рассматриваемой детерминанты-активатора формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию векторности их влияния на направления и условия развития системы образования авторы считают необходимым уточнить факторы мотивации субъектов образовательной системы к развитию системы экстраполяции передовых образовательных практик, с их распределением по сферам проявления (см. таблицу).

Таблица

Факторы мотивации субъектов образовательной системы к развитию системы экстраполяции передовых образовательных практик

|

Сфера проявления факторов |

Факторы |

|

Экономическая |

– преобладающий вид экономического развития (экстенсивный либо интенсивный); – наличие адекватных экономических средств для увеличения объема работы, включая расширение рыночного присутствия в области образовательных сервисов на новые территории; – создание запасов для поддержания конкурентного преимущества в долгосрочной стратегии; – присутствие развитой конкурентной атмосферы |

|

Структурноинституциональная |

– ведущее направление в образовании; – равномерное развитие образовательных подсистем в различных структурных и отраслевых секторах; – уровень развития всего спектра бизнес-инициатив в сфере образования; – уровень монопольного контроля на локальном рынке образовательных сервисов |

|

Инфраструктурная |

– уровень развития инфраструктуры в сфере образования; – присутствие систем поддержки, связанных с информационными технологиями и цифровизацией, способствующих развитию образовательного процесса, а также доступ к информационным ресурсам; – присутствие и деятельность общественных организаций, осуществляющих мониторинг рыночных процессов и качества предоставляемых образовательных услуг |

|

Инвестиционноинновационная |

– притягательность учебных заведений для вложения капитала; – степень интеграции новаторских элементов в образовательную систему |

|

Социальная |

– развитие социальных учреждений; – уровень социального напряжения в региональном (местном, локальном) экономическом секторе занятости; – качество и стандарты жизни граждан |

Примечание. Составлено по: [Hänninen, Karjaluoto, 2017; Шоломова и др., 2021].

Преимущества экстраполяции передовых образовательных практик посредством передачи опытных эффективных протоколов образовательных услуг через сотрудничество, обмен технологиями и снятия барьеров, который характеризуется переходом на новый и более сложный уровень развития каждой отдельной взятой образовательной организации для устойчивого развития образовательной системы, определяются эффективной логической взаимосвязью факторов (процессов) и результатов (эффектов):

– территориальное расширение рынков образовательных услуг, что обеспечит дифференцированный протокол формирования компетент-ностного профиля трудовых ресурсов;

– сокращение затрат участников образовательного процесса на поиск необходимых технологических инструментариев реализации образовательной деятельности;

– рационализация ресурсных взаимосвязей участников образовательного пространства – повышение эффективности образовательных подсистем за счет оптимизации структуры их взаимодействия;

– формирование основ для гармоничного роста и создания конкурентоспособных преимуществ учебных заведений за счет снижения различий внутри системы образования путем унификации стратегических целей на рынке образовательных услуг;

– укрепление институциональных связей в контексте единой образовательной среды – создание дополнительных институциональных механизмов путем интеграции участников всех связанных областей, которые составляют основу образовательной системы [Лехтянская, 2022].

Наряду с приведенными преимуществами экстраполяции передовых образовательных практик посредством передачи опытных эффективных протоколов образовательных услуг через сотрудничество, обмен технологиями и снятия барьеров, который характеризуется переходом на новый и более сложный уровень развития каждой отдельной взятой образовательной организации, следует также обратить внимание на особую проблему, которая может возникнуть в процессе расширения интеграционного взаимодействия образовательных систем.

Эта проблема связана с асинхронностью темпов динамики формирования конкурентных преимуществ в образовательных организациях с разным уровнем развития и проявляется в эффекте «обратной волны»: рост конкурентоспособ- ности одного образовательного учреждения территории оказывает неблагоприятное воздействие на развитие других образовательных организаций. Данный эффект возникает вследствие «перелива» факторов формирования конкурентных преимуществ (особенно трудовых ресурсов и капитала) из организаций с низким уровнем реализации трудового потенциала и, как следствие, низким уровнем образовательных услуг в организации с быстрыми темпами роста заработной платы, качественными характеристиками условий труда и описывается концепцией «накопительной этиологии» [Вуд, Мастерман, 2008].

Согласно этой концепции, если темпы развития одного субъекта образовательной системы превосходят темпы развития другого субъекта этой же системы, то эффект «обратной волны» вызывается возрастающей эффективностью протокола формирования конкурентных преимуществ и качества образовательных услуг, что, в свою очередь, является результатом оптимизации ресурсного потенциала и эффективной экстраполяции передовых образовательных инструментариев [Маркс, 1978; Рубин, 2007; Федосенко, 2022].

Исходя из этого, можно выделить еще одну системную детерминанту-барьер формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций – территориальную неравномерность развития образовательных организаций, определяющих потенциальный трудовой потенциал регионов и территорий, а детерминантой – активатором процесса роста конкурентоспособности – идентификацию объективных предпосылок для превентивного развития системных детерминант, обусловленных поляризованным развитием образовательных организаций.

Дифференциация модернизированных образовательных практик реализации мультипликативного эффекта для всех субъектов системы образования

В процессе экстраполяции передовых образовательных практик посредством передачи опытных эффективных протоколов реализации образовательных услуг через сотрудничество, обмен технологиями и снятия барьеров, что характеризуется переходом на новый и более сложный уровень развития каждой отдельно взятой образовательной организации для устойчивого развития образовательной системы, надо выделить модернизированные образовательные инструментарии, распространение которых способно привести к мультипликативному эффекту для всех субъектов системы образования.

В современных условиях мультипликативный эффект возможен только при внедрении инновационных подходов в процессные протоколы всех подсистем образования. Надо отметить, что термин «диффузия нововведений», внесенный в академический лексикон Й. Шумпетером, разъясняет влияние развития инноваций на экономическую динамику, учитывая их распространение в бизнес-секторе, что, как правило, происходит непостоянно из-за отличий в начальных условиях, таких как региональное расположение и доступность ресурсов для принятия новшеств. Й. Шумпетер выделил два основных вида «диффузии нововведений»:

– каскадная, или иерархическая, модель: ключевые центры в структуре систем жизнеобеспечения, распределенные с учетом иерархической важности территорий;

– стадиальная модель: основные точки развития определяются ключевыми этапами эволюции системы территориального обеспечения жизнедеятельности общества, стимулирующими региональные экономические бумы [Кейнс, 2002; Шумпетер, 1982: 157–161, 408–411].

Объединяющим признаком обоих типов «диффузии нововведений» является то, что инновации, созданные вначале в каком-либо «фокусном месте» (которые могут располагаться как внутри, так и за пределами крупных урбанистических или федеральных центров), впоследствии распространяются на поляризованных территориях, придавая импульсы их экономическому развитию, включая новые форматы реализации образовательной деятельности [Keller, 2020].

Для достижения мультипликативного эффекта в системе образования необходимо применять современные инструменты, направленные на развитие компетенций, инновационных методик и цифровых технологий. Мультипликативный эффект в системе образования означает, что изменения в одном элементе образовательного процесса влекут за собой положительные преобразования в других связанных областях. Например, внедрение цифровых образовательных технологий не только повышает качество обучения, но и улучшает подготовку кадров, способствует интеграции образовательных учреждений с бизнесом и наукой, а также ускоряет процессы технологического развития в экономике.

Чтобы добиться такого эффекта, требуется модернизация образовательных инструментов, обеспечивающая синергетическое взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса.

Модернизированные образовательные инструментарии реализации мультипликативного эффекта для всех субъектов системы образования включают:

-

1. Цифровые образовательные технологии: адаптивные образовательные платформы (Coursera, Stepik, EdX, Moodle) для персонализированного обучения; искусственный интеллект (ИИ) в образовании (анализ успеваемости, автоматизированные рекомендации, чат-боты для поддержки); дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) для практико-ориентированного обучения (виртуальные лаборатории, симуляторы); Big Data и Learning Analytics – анализ образовательных данных для персонализации программ; облачные технологии – доступ к учебным материалам из любой точки мира.

-

2. Инновационные педагогические методики: STEM- и STEAM-подходы (наука, технологии, инженерия, искусство, математика); игровые технологии (gamification) – мотивация через игровые механики; проектное и проблемно ориентированное обучение (PBL) – развитие креативности и критического мышления; методика смешанного обучения (Blended Learning) – сочетание онлайн- и офлайн-форматов; кейс-методы и ситуативные задачи – обучение через реальные кейсы.

-

3. Развитие компетенций будущего: Soft Skills (гибкие навыки) – коммуникация, командная работа, эмоциональный интеллект; Hard Skills (жесткие навыки) – программирование, аналитика, управление проектами; Meta Skills (метанавыки) – адаптивность, самообразование, креативность.

-

4. Сетевое и коллаборативное обучение: образовательные консорциумы и сетевые университеты для обмена знаниями; онлайн-хакатоны, форумы, марафоны для совместной работы над проектами; междисциплинарные образовательные программы – синергия разных отраслей знаний.

-

5. Корпоративные образовательные экосистемы: партнерство вузов и бизнеса – интеграция реальных бизнес-кейсов в учебный процесс; центры компетенций и акселераторы стартапов на базе образовательных учреждений; наставничество и менторство от лидеров индустрии.

-

6. Персонализированные образовательные траектории: электронные портфолио (e-portfolio) для фиксации достижений; микрокредиты и цифровые сертификаты для подтверждения навыков; индивидуальные образовательные маршруты с гибким выбором дисциплин.

Модернизация образовательных практик не только повышает качество обучения, но и создает мультипликативный эффект, когда образовательные, технологические и экономические изменения взаимно усиливают друг друга. Это ведет к формированию конкурентоспособных специалистов, развитию научных исследований, росту производительности труда и, как следствие, укреплению позиций образовательных учреждений и национальной экономики в целом.

Создание современной образовательной экосистемы требует комплексного подхода, включающего внедрение цифровых технологий, развитие гибких методик обучения, интеграцию с бизнесом и персонализацию образовательных траекторий. Только в этом случае можно обеспечить устойчивое развитие системы образования и подготовку кадров, способных успешно работать в условиях будущего.

Выводы и рекомендации

В расширенном понимании протокола формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций обязательным условием устранения проблемы территориальной дифференциации развития сферы образовательных услуг является идентификация и выделение объективных предпосылок для внутрисистемной специализации и развития конкурентных преимуществ. Цель этой идентификации заключается в установлении стратегически значимых для системы образования передовых образовательных практик, способных стать матричными направляющими протокола формирования конкурентных преимуществ, увеличивать конкурентный потенциал образовательной системы региона и территории.

При этом надо учитывать, что системные детерминанты формирования конкурентных преимуществ образовательных организаций по критерию векторности их влияния на направления и условия развития системы образования могут как обеспечивать рост конкурентоспособности, так и сдерживать этот процесс. В качестве превентивных мер по устранению барьерных детерминант формирования конкурентных преимуществ необ- ходимо обеспечить синхронизацию темпов развития образовательных организаций в регионах, формируя равную доступность ко всем видам ресурсов, задействованных в образовательном процессе. В то же время индикатором и целевым маркером конкурентного развития системы образования в регионах должна стать системная и качественная образовательная политика.

В данном контексте особую значимость приобретает обоснование эффективной модели мотивации субъектов образовательной среды к развитию системы экстраполяции передовых образовательных практик как с точки зрения получения экономического эффекта, так и с инфраструктурно-инвестиционной точки зрения, включая механизмы инновационного развития образовательных организаций, а также комплексную модернизацию с максимальной долей участия инвестиционного портфеля индустриальных партнеров в рамках регионального развития. Комплексная модернизация системы образования позволит создать адаптивную, инновационную и конкурентоспособную доктрину обучения, что приведет к мультипликативному эффекту за счет роста квалификации кадров, ускорения технологического прогресса и повышения конкурентоспособности всех субъектов образовательного процесса.