Системные представления о конкуренции

Автор: Кравцевич Сергей Витальевич

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается системный подход к анализу конкуренции, а также уровни такого анализа, роль кибернетической и синергетической концепции развития конкуренции в рамках системного подхода. Такой подход методологически раскрывает суть диалектической связи понятий конкурентных преимуществ и конкурентоспособности. Рассматривается философский подход к анализу конкуренции и предлагаются к обсуждению диалектико-идеалистический и диалектикоматериалистический подходы к рассмотрению качественных переходов понятий «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность». В системном подходе рассматриваются с содержательной стороны отношения и процессы «обмена», раскрывая их через субкатегории «рынок» и «конкуренция». Посредством конкурентных систем и системы конкуренции описываются процессы конкуренции на локальном или глобальном уровнях анализа или на внутренней или внешней конкурентной среде. Развитие конкуренции, в рамках системного подхода, раскрывает сущность концепций менеджмента конкуренции и управления в конкуренции.

Система конкуренции, конкурентные системы, система обмена, кибернетико-синергетическая концепция

Короткий адрес: https://sciup.org/148317613

IDR: 148317613 | УДК: 332.122 | DOI: 10.18101/2304-4446-2018-2-37-46

Текст научной статьи Системные представления о конкуренции

Понятия «система» и «системность» имеют существенную значимость в современной науке и практической деятельности. Научные исследования в области системного подхода и теории систем ведутся начиная с середины XX в., которые положили начало формированию свойства системности, характеризующегося как протекание физических процессов, так и деятельность человека. Теория систем является методологической основой теории управления. Основоположником теории систем считается австрийский ученый Л. Берталанфи. Первый международный симпозиум по системам состоялся в Лондоне в 1961 г., где с докладом выступил выдающийся английский кибернетик С. Бир. В связи с этим можно утверждать, что кибернетика и теории систем имеют гносеологическую близость [1].

«Система» как понятие имеет сложную методологическую структуру. В целом под системой понимается целостная совокупность взаимосвязанных элементов или объект произвольной природы, обладающий выраженным системным свойством, которым не обладает ни одна из частей системы при любом способе ее членения, не выводимом из свойств частей [1].

Под «системой» понимаются, во-первых, уровни анализа, внешний и внутренний, более высокий или более низкий; во-вторых, понимается взаимосвязь частей и целого, а сама совокупность представляет собой целостную структуру; в-третьих, понимают и рассматривают то, что имеет начальное и конечное состояние; в-четвертых, понимают механизмы самоорганизации и саморазвития, то есть то, что имеет элементы обратной связи в виде критериев или индикаторов.

Понятие системы имеет методологическую и гносеологическую основу для иных теорий и наук, что предопределяет рассмотрение свойств данного понятия. Все свойства системы этимологизируются по трем основаниям. Сущность системы раскрывается свойством эмерджментности, что определяет несводимость свойств системы к свойствам ее элементов, а также свойство эквифинальности, это способности достижения предельных возможностей. Строение системы определяется свойством целостности, что определяет взаимосвязь элементов внутренней и внешней среды системы между собой, а также свойство иерархичности, что определяет уровневость строения системы, где любая система выступает подсистемой системы более высокого порядка. По выполняемым функциям и по развитию системы выделяется свойство целенаправленности, что определяет функционирование и развитие системы, предполагая наличие конечного состояния или результата, свойство эффективности, что предполагает относительность функционирования и развития системы по отношению к другим системам и предполагает свою оценку, свойство сложности, что предполагает абстрактноидеализированный характер функционирования и развития системы [1].

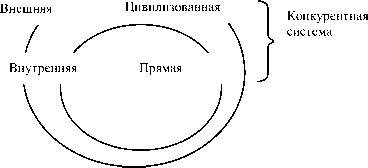

Типологическая структура рассмотрения конкуренции, исторически рассматриваемая в своем хронологическом развитии: свободная конкуренция, совершенная конкуренция, регулируемая конкуренция, цивилизованная конкуренция, подтверждает факт развития конкуренции. Системные представления о конкуренции формируются в рамках неоклассической экономической школы исследователями А. Маршаллом и Ф. Хайком.

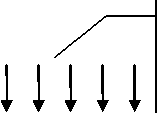

Взгляды А. Маршалла на «конкуренцию» в методологии теории систем интерпретируются следующим образом (рис. 1). Основными элементами системы «обмена» являются «потребитель» и «производитель», состоящие в субъект-объектных отношениях. Результатом взаимодействия участников «обмена» становятся эквивалентный обмен (или гармонические отношения) и равновесная цена. Системные отношения «спроса» и «предложения» образуют внутреннюю среду системы как совокупность рыночных процессов. Обратной связью системы «обмена» выступает равновесная цена. Внешней средой выступает «конкуренция» как социально-экономическое явление, представимое «лидерством», «первенством», «мотивацией личного или корыстного интереса» и состоящее из причинно-следственных связей. Элементами входа и выхода в систему «обмена» выступают соответственно «продукт», «ресурс», «стоимость» и «себестоимость».

Сущность функционирования системы «обмена», по А. Маршаллу, состоит в том, что продукт и ресурс, имея конкретную вещественноматериальную основу, проходя через внутреннюю среду системы, которая представляется рыночными процессами, приобретают абстрактную основу, представимую понятиями «стоимость» и «себестоимость». Таким образом, на входе в систему находятся конкретные физические состояния объектов — «штуки», «килограммы», и т. п., а на выходе из системы образуются абстрактные представления об экономическом содержании данных объектов — «рубли».

Условия внешней среды представимы социальноэкономическими явлениями «лидерства», «первенства» и др., и порождающие причинно-следственные связи, которые представляют конкуренцию как внешнюю среду системы обмена (социально-экономическое явление).

Рис. 1. Система отношений или процессов обмена в теории А. Маршала

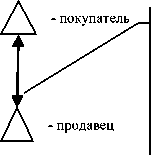

Рассмотрение взглядов Ф. Хайека на «конкуренцию» в рамках методологии теории систем интерпретируются следующим образом (рис. 2). Элементами системы «обмена» выступают «покупатель» и «продавец», состоящие в субъектно-предметных отношениях.

Результатом взаимодействия являются взаимовыгодный обмен (или антагонистические отношения) и состояние удовлетворенности благом. Совокупность отношений «продавцов», «покупателей» образуют внутреннюю среду системы как совокупность конкурентных процессов. Обратной связью системы «обмена» выступает удовлетворенность благом. Внешней средой выступает «рынок» как социально-экономическое явление в виде «закона спроса», «закона предложения» и «равновесной цены» и состоит из системных связей. Элементами входа и выхода в систему «обмена» выступают соответственно «благо», «ресурсы» и «ценность», «полезность», «редкость».

Сущность функционирования системы «обмена», по Ф. Хайеку, состоит в том, что благо или ресурс, имея конкретную вещественно-материальную основу, проходит через внутреннюю среду системы, которая представима конкурентными процессами, приобретают абстрактную основу, представимую понятиями «ценность», «полезность» и «редкость». Таким образом, на входе в систему находятся конкретные физические состояния объектов — «штуки», «килограммы», и т. п., а на выходе из системы образуются абстрактные представления о социальной и общественной ценности данных объектов — «рубли».

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

Системы «обмена», выстраиваемые на теоретических воззрениях А. Маршалла и Ф. Хайека, имеют свою общность в том, что они преобразовывают конкретные вещи в абстрактные представления «стоимости» и «ценности».

Условия внешней среды представимы социальноэкономическими явлениями «закона спроса», «закона предложения», «равновесной цены» и др. и порождают системные связи, которые представляют рынок как внешнюю среду системы обмена (социально-экономическое явление — рыночная общественная формация)

Характеризуются субъектнопредметными, причинноследственными отношениями, результатом чего становится взаимовыгодный обмен (антагонистические отношения)

Удовлетворенность благом

Конкурентные процессы – внутренняя среда системы

Ценности Полезности Редкости

Рис. 2. Система отношений или процессов обмена в теории Ф. Хайека

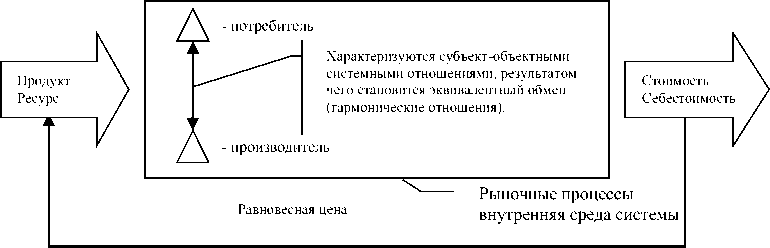

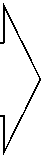

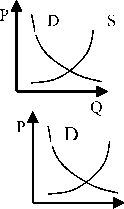

Системность взглядов заключается в рассмотрении конкуренции на различных уровнях анализа, во внешней и внутренней среде, на глобальном и локальном уровнях. Рассмотрение конкуренции на различных уровнях анализа теоретико-методологически предопределяет рассмотрение диалектических переходов понятий «конкурентное преимущество» в «конкурентоспособность», и обратно. Диалектический переход используется в методологии исследования явлений лидерства хозяйствующих субъектов, т. е. их внутренней природы и в изучении свойств хозяйствующих объектов в меновом пространстве, т. е. во внешнем взаимодействии (рис. 3).

Рассматривая диалектико-идеалистический подход М. Портера к анализу конкуренции, под последней понимается, с одной стороны, образование конкурентных преимуществ у субъектов хозяйствования или «цепочки ценностей» (процесс утраты и приобретения ценностей), с другой стороны, средство достижения свойства конкурентоспособности у объектов хозяйствования [9; 10, с. 413].

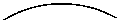

Системность конкуренции, по М. Портеру, состоит в том, что на различных уровнях анализа конкуренции (локальном или глобальном) выделяются видовые разновидности конкуренции, одновременно рассматриваемые в одном и том же меновом пространстве (экономической системе или рыночном механизме). Например, (внутренняя) активная конкуренция на локальных рынках и (внешняя) несовершенная конкуренция на глобальном рынке. Здесь конкурентная система представима проявлениями активной и несовершенной конкуренции [15; 10, с. 413].

Диалектико-идеалистический подход

Ценность, «ромб конкурентных преимуществ»

свойство конкурентоспособности

Локальный уровень анализа конкуренции

Диалектический переход

конкурентоспособность — способность конкурировать

Глобальный уровень анализа конкуренции

Диалектико-материалистический подход

Признак конкурентного преимущества

конкурентоспособность — ком плексная характе ристика

Совокупность качеств

Внутренний уровень анализа конкуренции

Диалектический переход

Внешний уровень анализа конкуренции

Рис. 3. Схема диалектических переходов понятий «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность»

Современными учеными в области конкуренции широко используются диалектические переходы конкурентного преимущества в конкурентоспособность как причинно-следственную (факторную) схему анализа конкурентоспособности объектов хозяйствования (организаций, товаров и т. п.) [17; 18].

Таким образом, в основу построения конкурентных систем положен диалектический переход, обусловленный взаимосвязями внутренней и внешней конкуренции или взаимосвязями локальной или глобальной конкуренции (рис. 3). По М. Портеру, условием существования конкурентной системы является наличие внутренней (активной или пассивной конкуренции) или локальной конкуренции.

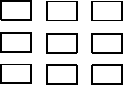

Для построения конкурентных систем требуется выполнение достаточных условий. Первое условие — это построение конкурентных систем на базе их реалистичных форм проявления, таковыми являются несовершенная, регулируемая, цивилизованная конкуренция. Второе — наличие сложных социально-экономических и общественно-политических явлений и механизмов, таковыми выступают монополии, государственные закупки, законодательные институты и т. д. Третье — наличие развитых рыночных структур и отношений. Схематичная интерпретация конкурентных систем представлена на рис. 4.

Отметим, что диалектико-материалистические воззрения отечественной школы теории конкуренции, предполагающие рассмотрение кибернетического подхода к развитию конкуренции, допускают построение и рассмот-41

рение системы конкуренции как системы множества рынков, а сама система конкуренции описывается комплексом характеристик объектов хозяйствования, т. е. их конкурентоспособностью. Отсюда следует, что развитие системы конкуренции состоит в управлении рыночными процессами.

Исходя из теоретического и методологического анализа под конкурентными системами понимается конкурентное пространство одного рынка, состоящего из типовых и видовых конкуренций (конкурентные процессы), выражающихся «цепочкой ценностей» и характеризующих рыночный механизм на глобальном и локальном уровнях. Под системой конкуренции понимают конкурентные группы товаров, фирм и т. д., рассматриваемые на различных рынках, состоящие из типовых и видовых конкуренций, которые выражаются в комплексе характеристик условий хозяйствования и описываются достаточными и необходимыми условиями рыночных процессов.

Теоретической предпосылкой к рассмотрению систем развития конкуренции или к рассмотрению менеджмента конкуренции или управления конкуренцией становится диалектическая связь, установленная западной и отечественной школой экономической мысли, понятий «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность», а также представления о конкурентных системах и системе конкуренции и представления об организационной и экономической концепции развития конкуренции.

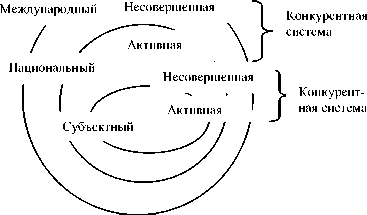

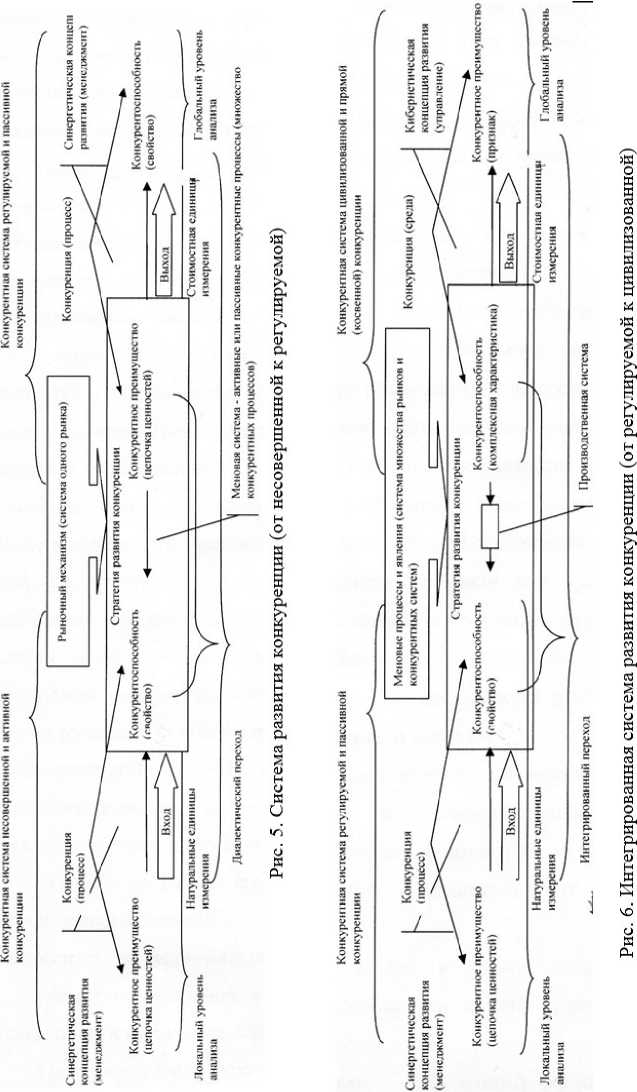

Функционирование системы развития конкуренции (рис. 5) представляется функционированием рыночного механизма и протеканием конкурентных процессов. Результатом функционирования системы развития конкуренции становятся кластерные образования, которые находят свое выражение в конкурентоспособных товарах или услугах — конкурентоспособных объектах хозяйствования.

Интегральная система развития конкуренции (рис. 6) имеет отличительную особенность — интегральный переход «конкурентного преимущества» как цепочки ценностей в «конкурентное преимущество» как признака. Или имеет интегральный переход «конкурентоспособности» как комплексной характеристики в «конкурентоспособность» как свойства. Интегральный переход представляется суммой двух диалектических переходов. Отсюда следует, что система развития состоит из кибернетико-синергетических процессов развития, а значит, развитие конкуренции реализуется в рамках менеджмента и управления.

В основу системы развития положено действие рыночного механизма и влияние конкурентной среды, а развитие системы как процесса происходит в рамках конкурентных и рыночных процессов. Таким образом, функционирование интегральной системы развития конкуренции происходит не только в экономическом пространстве, но и в производственном и меновом пространстве. Результатом функционирования интегральной системы развития конкуренции становятся комплексные образования, которые находят свое выражение в наличии на рынке конкурирующих субъектов хозяйствования конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования.

Теория конкуренции М. Портера (западная школа теории конкуренции) в рамках неоклассических экономических учений

Управление рыночными Менеджмент конкурентных процессами процессов

Конкурентные процессы

Рыночный механизм (система одного рынка)

S

Q

Отечественная школа теории конкуренции в рамках классических экономических учений

Рыночные процессы (система множества рынков)

Q

Конкурентная среда

Рис. 4. Схема конкурентных систем в классических и неоклассических экономических учениях

Нами сделан вывод, что системный подход к анализу и теоретизации процессов и явлений конкуренции находит свое научное и практическое применение. Так, с содержательной стороны отношения и процессы «обмена» раскрываются через субкатегории «рынка» и «конкуренции». С другой стороны, посредством конкурентных систем и системы конкуренции описываются процессы конкуренции на локальном или глобальном уровнях анализа или на внутренней или внешней конкурентной среде. Развитие конкуренции в рамках системного подхода, а именно как системы развития конкуренции и интегрированной системы развития конкуренции, раскрывает сущность концепций менеджмента конкуренции и управления в конкуренции.

Список литературы Системные представления о конкуренции

- Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы. М.: Политиздат, 1985. 263 с.

- Андрейчук Е. Л., Лизунов Н. С. Перспективы развития торгового оборота между Россией и Китаем // Таможенная политика России на дальнем Востоке. 2012. № 3(60). С. 82-92.

- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ. 4-е изд. М.: Дело, 1994. 720 с.

- Дробот Г. А. Китай в мировой политике: ресурсы, цели, проблемы, отношения с Россией // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2009. № 1. С. 35-49.

- Кэйдзи И. Переговоры между СССР/Россией и Китаем по урегулированию пограничных вопросов // Полис. Политические исследования. 2014. № 3. С. 47-66.