Системный анализ и информационные технологии при проектировании и строительстве территориальных комплексов водоснабжения

Автор: Орлов С.П., Чуваков А.В., Мережко А.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и промышленность

Статья в выпуске: 5-2 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема управления проектированием и строительством региональных систем водоснабжения в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Предложена методика анализа и группировки объектов водоснабжения Самарской области по параметрам источников воды. Разработана схема управления территориальным комплексом водоснабжения. Для автоматизации проектирования систем водоснабжения современным оборудованием водоочистки предложена интеллектуальная система поддержки принятия решений.

Системы водоснабжения, системный анализ, информационные технологии, интеллектуальные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/148198733

IDR: 148198733 | УДК: 004.89:628.171

Текст научной статьи Системный анализ и информационные технологии при проектировании и строительстве территориальных комплексов водоснабжения

Мережко Александр Геннадьевич, генеральный директор.

системный анализ, информационные технологии, водоснабжения. В рамках выполне-ния Программы авторами был предложен концептуальный подход и разработаны методики использования информационных технологий для управления жизненным циклом системы водоснабжения на этапах проектирования, строительства и эксплуатации [2].

Программно-целевые методы управления водоснабжением региона. Программно-целевые методы планирования и управления – это методы, при которых цели плана увязываются с ресурсами с помощью программ. В программно-целевых методах строятся дерево целей и дерево ресурсов. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Проблемы, которые решает Программа, настолько сложны, что построение единого дерева целей и единого дерева ресурсов не представляется возможным. Декомпозиция единого дерева целей приводит к построению 3 деревьев целей:

-

- дерево технических целей, которое описывает цели модернизации и развития материально-технической базы водоснабжения, как наиболее капиталоемкой части Программы;

-

- дерево организационных целей, которое формулирует задачи государственной политики в области водоснабжения и водоотведения в Самарской области, определяет организационные структуры. Главной организационной целью является создание структуры из

управления, предприятий и финансовых институтов, которые обеспечат устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в области. Эта задача может быть решена при создании водохозяйственного кластера;

-

- дерево финансовых целей, которое определяет необходимые средства для решения технических и организационных проблем. Главной задачей дерева финансовых целей является достижение минимально необходимого объема финансовых средств, достаточных для решения общих и частных задач Программы. Для каждого дерева целей строится дерево ресурсов, описывающее доступные в Самарской области виды ресурсов, которые могут быть выделены для достижения поставленных целей.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена тем, что проблемы водоснабжения и водоотведения области:

-

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия областного центра;

-

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

-

- затрагивают различные отрасли народного хозяйства области, ее природные ресурсы, требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования.

Разработка критериев отбора объектов для Программы. Разработка мероприятий Программы и отбор объектов для создания территориального комплекса водоснабжения проводился с использованием ряда критериев:

-

К 1 - наличие дефицита качественной питьевой воды, отвечающей санитарногигиеническим требованиям;

К 2 - наличие запасов качественной питьевой воды (подземные и поверхностные водозаборы) с учетом численности населения исходя из норматива 160-230 л/сутки на человека;

К 3 - оценка технического состояния существующих водозаборов и разводящих сетей на основе данных водного кадастра Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

К 4 - износ систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений:

К 41 - водозаборные сооружения (производительностью 50-90%);

К 42 - очистные сооружения (износ более 90%);

К 43 - водозаборные сети (эксплуатация более 25 лет или износ более 60%);

К 5 - наличие проектно-сметной документации на строительство водозаборов и разводящих сетей, имеющих положительные заключения государственной экспертиз;

К 6 - возможность привлечения внебюджетных источников финансирования.

Критерии К 1 - К 6 можно разделить на 2 группы. Первая группа - количественные критерии, которые имеют объективные численные значения. К ним относятся критерии К 3 и К 4 , значения которых могут быть получены при анализе данных о состоянии систем водоснабжения в Самарской области. Вторая группа - критерии, имеющие качественный характер. Это критерии К 1 , К 2 , К 5 и К 6 . Для их определения следует использовать методы экспертных оценок [3]. При анализе сложных систем с существенной неопределенностью информации об их состоянии используется современный математический аппарат нечеткой логики [4], он позволяет на основе принимаемых гипотез о вероятностном характере показателей получать достоверные оценки искомых критериев.

Предложенные критерии были использованы при системном анализе и классификации поверхностных и подземных источников воды районов Самарской области. Результаты классификации позволили ранжировать потенциальные объекты строительства на несколько групп и определить приоритеты бюджетного финансирования. Так, по Самарской области получено 17 кластеров, анализ которых показал, что основными параметрами, подлежащими доведению до нормативных показателей, являя-ются: бактериологическое заражение, жесткость и повышенное содержание железа.

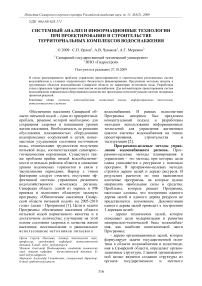

Интеллектуальная система поддержки принятия решений по технологиям водоподготовки. На начальных стадиях проектирования задача анализа и выбора облика технического объекта из имеющихся вариантов в основном соответствует постановке задачи принятия решений. Однако традиции-онная постановка не учитывает поисковый характер проектирования, оставляя без внимания его творческие аспекты. Более адекватной модель принятия решения будет в том случае, если схему многокритериального выбора предпочтительного технического предложения дополнить средствами генерации возможных проектных решений, их предварительной фильтрации, оценки их технологического уровня. Решение этих задач, однако, связано с привлечением средств обработки знаний, логического вывода и расчетно-логических процедур. Наличие 4 перечисленных элементов (многокритериальность, знания, вывод, носитель в форме, понятной эксперту и пользователю. Подсистема вывода – программная компонента экспертных систем, реализующая процесс ее рассуждений на основе базы знаний и рабочего множества.

Рис. 1. Структура информационной системы

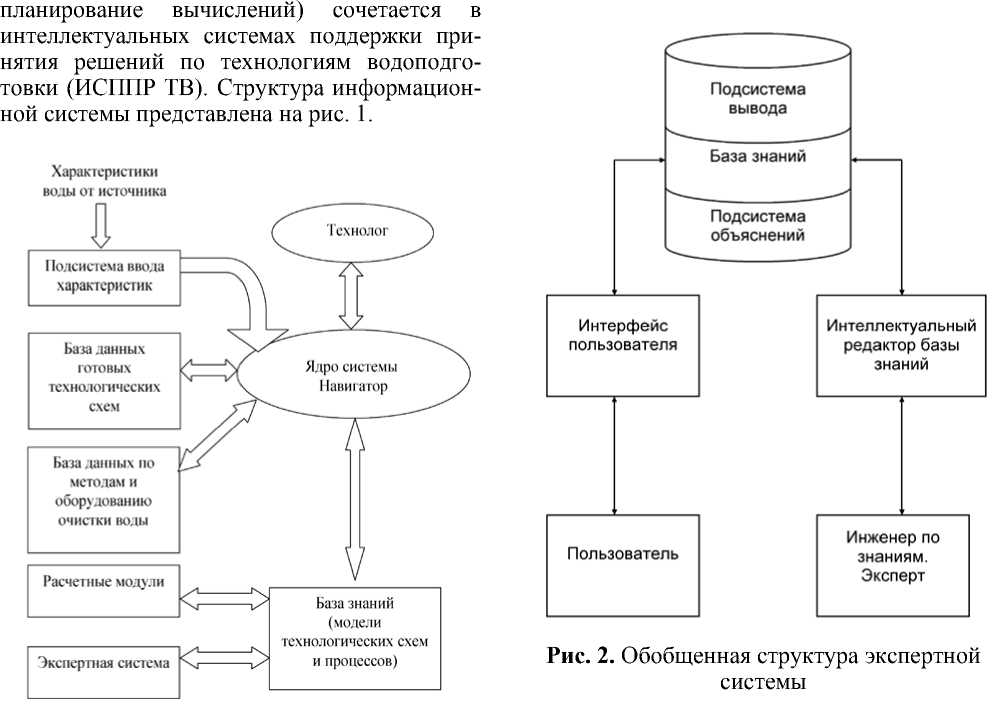

Главной целью создания информационного обеспечения ИСППР ТВ является разработка информационной системы, позволяющей правильно и быстро решать проектные задачи. Это может быть достигнуто своевременной выдачей источнику запроса полной и достоверной информации для выполнения определенной части проектно-конструкторского процесса. Основой интеллектуальной системы является экспертная система. Обобщенная структура экспертной системы представлена на рис. 2.

Пользователь – специалист предметной области, для которого предназначена система. Инженер по знаниям – специалист в области искусственного интеллекта, выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний. Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог пользователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и при получении результатов. База знаний (БЗ) – ядро ЭС, совокупность знаний предметной области, записанная на машинный

База знаний состоит из двух компонентов.

-

1. База фактов для поверхностных и

- подземных источников.

-

2. База правил для поверхностных и

- подземных источников.

В основу формального вывода положен классификатор, разработанный в НИИ ВОДГЕО [5]. Решениями экспертной подсистемы являются набор технологических схем и ожидаемый состав воды на выходе после использования каждой из технологических схем, как на настоящий момент времени, так и на момент времени по сроку прогноза изменения качества воды.

Выводы: разработанный подход и интеллектуальная информационная система применялись при планировании и выполнении областной целевой программы по водоснабжению. Полученные результаты могут быть использованы и в других областях народного хозяйства, например, при строительстве сетей теплоснабжения, газового хозяйства и т.п.

Список литературы Системный анализ и информационные технологии при проектировании и строительстве территориальных комплексов водоснабжения

- Областная целевая программа «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы». Закон Самарской области от 28 декабря 2004 года № 177-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы».

- Орлов, С.П. Информационно-управляющая система для территориального водоснабжения//Вестник СамГТУ. Серия Технические науки. -2008. Вып. 2(22). -С. 111-118.

- Подиновский, В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач/В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. -М.: Наука, 1982. -С. 256.

- Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта/А.Н. Аверкин и др. -М.: Наука, 1986. -С.312.

- Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: издание второе, переработанное и дополненное/М.Г. Журба, Л.И. Соколов, Ж.М. Говорова. -М.: Издательство АСВ, 2004. -С. 495.