Системный анализ сетевой политической коммуникации

Автор: Максим Александрович Ковшов

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен системный анализ сетевой политической коммуникации. Дано авторское определение данного понятия, сформулированное на основе понятий «сетевое общество» и «политическая коммуникация». Рассмотрено влияние современных технологий коммуникации на такие аспекты политической системы, как «вход», «выход» и «обратная связь» в терминологии Д. Истона. Изучены примеры действий, программ, концепций российских органов власти и общества в сфере применения сетевых форм взаимодействия друг с другом. Сделан вывод, что, несмотря на то, что распространение сетевых форм политической коммуникации имеет значительные положительные последствия – облегчение доступа к общественной дискуссии, увеличение степени прозрачности действий государства, расширение возможностей для политического участия, это также порождает новые вызовы: необходимость повышения уровня политической культуры общества и развитие навыков ведения сетевой коммуникации у представителей власти.

Интернет, пространство коммуникации, социальные сети, сетевое общество, политическая коммуникация, сетевая политическая коммуникация, политическая система, власть, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/149132227

IDR: 149132227 | УДК: 323.2 | DOI: 10.24158/pep.2021.6.4

Текст научной статьи Системный анализ сетевой политической коммуникации

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия, ,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались стремительным развитием цифровых технологий коммуникации, которые оказали существенное влияние на практики взаимодействия в обществе. Проникновение в повседневную жизнь таких технологий, как Интернет, социальные сети, мессенджеры, значительно ускорило и упростило возможность коммуникации людей между собой.

Влияние цифровых технологий коммуникации на общество подстегнуло в конце XX в. попытки научного осмысления, что привело к созданию в научном дискурсе концепции сетевого общества. Несомненно, полноценное осмысление и проработка данной концепции остается задачей будущих исследователей, т. к. становление сетевого общества происходит в настоящем времени, на наших глазах. Тенденции воздействия современных цифровых технологий коммуникации остаются сложными для анализа на долгосрочную перспективу, однако, несмотря на сложность, данная сфера исследований привлекает к себе множество ученых и экспертов.

Во многом интерес исследователей объясняется тем, что новые технологии коммуникации усилили значимость такой формы общественного взаимодействия, как сеть. Важно отметить, что сетевая коммуникация не сводится к коммуникации в интернет-пространстве. Интернет и другие современные технологии цифровой коммуникации в данном случае являются инфраструктурной основой. Сама сетевая коммуникация существовала и до появления современных цифровых технологий.

Канадский исследователь в сфере коммуникативистики М. Маклюэн [1] выделял следующие периоды истории человечества на основе доминирующих средств коммуникации:

-

- дописьменная культура (первобытная);

-

- письменно-печатная культура («галактика Гутенберга»);

-

- современная культура («глобальная деревня»).

Каждому из этих периодов свойственен свой доминирующий способ коммуникации, в том числе и сетевой: дописьменная культура - личное общение, письменно-печатная культура - книги и СМИ, современная культура - дистанционные средства связи (телеграф, радио, телефон, Интернет). Важнейшая отличительная особенность современной сетевой коммуникации состоит в том, что Интернет сделал сетевую коммуникацию массовой, т. е. доступной для широких слоев населения.

Понятие «сетевая политическая коммуникация» находится на стыке двух других понятий -«сетевое общество» и «политическая коммуникация».

В отечественной политологии наиболее часто используется определение политической коммуникации, данное французским социологом Р.-Ж. Шварценбергом: это «процесс передачи политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной части политической системы к другой и между политической системой и социальной системой» [2, с. 174].

Понятие «сетевое общество», в свою очередь, раскрывается в работах испанского ученого М. Кастельса, чей методологический подход пользуется широким признанием в научной среде. Согласно его определению, сетевое общество - это «общество, социальная структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологий» [3, с. 41].

По мнению М. Кастельса, сеть как модель структуры социального взаимодействия состоит из узлов, каналов связи и кода. Ее формирование происходит на основе разделяемых участниками ценностей и целей. Ценность узлов определяется возможностью их вклада в достижение общих целей и готовностью соответствовать общим ценностям сети. Это является критерием включения узла в сеть или же его исключения. Таким образом происходит самонастройка сети для достижения оптимального состояния. Код сети представляет собой набор правил, регулирующих коммуникацию между узлами.

Формирование сети на основе общих ценностей и целей существенно снижает издержки взаимодействия участников. Важной характеристикой сети является ее горизонтальность, т. е. в сети отсутствует иерархия и центры [4].

Исходя из этого, можно сформулировать следующее определение понятия «сетевая политическая коммуникация». Сетевая политическая коммуникация - это процесс передачи политической информации внутри политической системы, а также между политической системой и другими системами общества, основной формой социального взаимодействия которого являются сети.

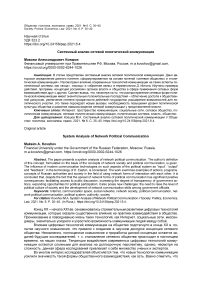

Приведенное определение опирается не только на работы Р.-Ж. Шварценберга и М. Кастельса в сфере исследования политической коммуникации и сетевого общества соответственно, но и на системный подход к анализу политической сферы общества. В рамках данной статьи сетевая политическая коммуникация будет рассмотрена с точки зрения модели политической системы американского ученого Д. Истона [5]. Данная модель предполагает использование таких категорий, как «вход», «выход» и «обратная связь». «Вход» - явления окружающей среды, оказывающие влияние на политическую систему. Важно отметить, что под окружающей средой понимаются также и другие системы общества: экономическая, социальная и духовная. «Выход» - результаты действия политической системы, оказывающие влияние на окружающую среду (рис. 1).

Развитие сетевой политической коммуникации оказывает влияние на каждую составляющую модели политической системы по Д. Истону: «вход», «выход» и «обратную связь». Несмотря на то, что сетевая политическая коммуникация только находится в процессе становления в России, она уже значительно изменяет практики взаимодействия политических субъектов.

Важно отметить, что сетевые формы политической коммуникации не ограничиваются политической коммуникацией в интернет-пространстве. К сетевым относятся и некоторые офлайн-практики. Например, взаимодействие представителей органов власти с населением, публичные слушания, приемы граждан депутатами и т. д. Политическая коммуникация в интернет-пространстве не вытесняет прежние практики, но дополняет и обновляет их.

Окружающая среда

«Вход» «Выход»

Рисунок 1 – Модель политической системы по Д. Истону

На «входе» политическая система от окружающей среды (внешняя среда, общество в целом и его отдельные системы) получает комплекс запросов, потребностей и требований, решение которых и составляет сферу деятельности власти, которая в данном случае рассматривается в качестве государства. Также на «входе» политическая система получает поддержку и наделяется легитимностью, что может выражаться как формально – выборы, так и неформально – доверие и одобрение.

До появления современных технологий коммуникации требования и запросы формировались преимущественно иерархичным способом. Политические партии являлись основным политическим субъектом, который выполнял функцию формулировки и агрегирования общественных интересов. Затем политические партии вступали в борьбу за власть и в случае успеха могли донести до политической системы свои взгляды и принимать государственные решения в соответствии с ними. Данную функцию также могли выполнять отдельные общественные организации, группы интересов, которые представляли собой сетевую форму политической офлайн-ком-муникации. В основе как политических партий, так и различных общественных организаций, групп интересов лежит общественная дискуссия.

Появление современных технологий позволило значительно расширить перечень структур, которые могут выполнять функцию агрегирования общественных требований и запросов, и, что является еще более важным, значительно расширило возможности общественной дискуссии. Как упоминалось выше, Интернет позволил сетевой коммуникации стать массовой, доступной для широких слоев населения. Интернет также дал и более широкий доступ для каждого члена общества к участию в общественной дискуссии. В социальных сетях, форумах, видеохостингах, мессенджерах миллионы людей высказываются по поводу политики, узнают мнение других, а также имеют возможность узнать экспертную оценку волнующих вопросов.

Если ранее люди могли выразить свое мнение по вопросам политики в общении со своими близкими и знакомыми или же голосуя за политическую партию, то в настоящее время каждый может транслировать свою точку зрения обществу, не прибегая к активным политическим действиям. Отчасти это является одним из объяснений современного кризиса политических партий, который выражается в потере доверия к ним со стороны населения. Так, согласно данным социологических опросов Института социологии РАН, в 2010-х гг. наблюдаются низкие показатели доверия к политическим партиям: 2014 г. – 17 %, 2015 г. – 12 %, 2018 г. – 18 %, что является наименьшими показателями доверия среди государственных и общественных институтов [6]. С другой стороны, политические партии предпринимают шаги для того, чтобы воспользоваться тенденцией усиления роли сетевых форм коммуникации. Так, все ведущие российские политические партии не только имеют собственные веб-сайты, но и сообщества в социальных сетях и каналы на видеохостингах.

В свою очередь, власть также предпринимает действия навстречу обществу в вопросе расширения возможности последнего предоставлять информацию для «входа» политической системы. Примером может служить созданный в 2012–2013 гг. портал «Российская общественная инициатива», который предоставляет возможность для подачи предложений гражданами России по вопросам социально-экономического развития, совершенствования государственного и муниципального управления, а также поддержки уже размещенных предложений. Предложения размещаются после модерации на соответствие правилам портала. Если предложение получает поддержку 100 тыс. граждан, оно попадает в государственные органы для оценки и проработки его реализации, если инициатива будет высоко оценена. По данным на конец мая 2021 г. на портале размещено 18893 инициативы [7]. Отдельные регионы России обладают собственными аналогами портала «Российская общественная инициатива», например, раздел «Народный бюджет» портала «Добродел» в Московской области [8].

На «выходе» политическая система вырабатывает решения и занимается их реализацией с целью удовлетворения запросов и интересов окружающей среды (внешняя среда, общество в целом и его отдельные системы), а также адаптации к ее новым условиям.

До появления современных средств коммуникации основные аспекты данного этапа работы политической системы – нормотворчество и принятие исполнительных решений – во многом оставались прерогативой власти. При сетевой политической коммуникации действия власти и общества имеют встречный характер, когда инициатива идет не «снизу вверх» и не «сверху вниз», а одновременно от двух сторон. Такое явление называется соуправлением. Примером того, что в России предпринимаются шаги в этом направлении, может служить Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), утвержденная в 2014 г. [9]. Документ предполагает широкое внедрение элементов электронного правительства, работу по налаживанию новых каналов обратной связи с обществом, разработку и внедрение системы внешней оценки действий ФОИВ, которая должна оказывать влияние на дальнейшую кадровую политику государственного органа, работу с освещением деятельности ФОИВ и другие меры.

Отдельные аспекты Концепции 2014 г. реализованы к настоящему моменту. Так, к декабрю 2020 г. в каждом субъекте РФ по поручению президента начал работу Центр управления регионом (ЦУР), который представляет собой ситуационный и аналитический центр для обработки обращений и оперативного решения проблем жителей [10].

Развитие современных технологий коммуникации также принесло изменения и в обратную связь между обществом и властью, расширив ее возможности. Обратная связь выполняет две основные функции: во-первых, власть получает внешнюю оценку собственных действий, что позволяет проводить корректировку политических действий; во-вторых, общество, помимо возможности донести до власти свое мнение о текущих действиях, осуществляет контроль, стимулируя государственные структуры к прозрачности и повышению эффективности работы.

Как уже упоминалось, Интернет, социальные сети, мессенджеры, видеохостинги являются площадками, которые позволяют пользователям высказывать свое мнение по политическим вопросам, обращаясь не столько к государственным органам, сколько ко всему обществу. Соответственно, чем большей аудиторией обладает автор, тем более публичной становится его точка зрения и тем меньше шансов, что она останется незамеченной со стороны власти [11].

В данном контексте уместно упомянуть о таком явлении, как слактивизм. Под ним понимается совокупность действий человека по поводу каких-либо политических, социальных проблем, которые, с одной стороны, характеризуются относительной легкостью выполнения, с другой – малым практическим воздействием. Наглядным примером может послужить поведение человека в социальных сетях, при котором он может комментировать, выражать поддержку какому-либо политическому субъекту или конкретному решению, однако не предпринимать никаких практических действий для достижения своих политических интересов.

Следует отметить, что в отечественной политологии данный термин воспринимается скорее негативно, т. к. заостряется внимание на том, что подобные легкие действия заменяют собой практическое участие в политической жизни общества [12]. С этим трудно не согласиться, однако подобное поведение может указывать на важность проблемы, остроту ее восприятия в обществе, что может считываться властью, например, для определения приоритетности своих действий.

Другим аспектом влияния современных сетевых форм коммуникации на принцип обратной связи является расширение возможности общественного контроля над деятельностью власти, который является выражением принципа подотчетности власти обществу. Современные технологии коммуникации сделали возможным применение сетевых форм взаимодействия внутри журналистского сообщества и общественных организаций. Примером данного аспекта может послужить деятельность Фонда борьбы с коррупцией, который в 2019 г. был признан иностранным агентом [13], а в апреле 2021 г. столичная прокуратура подала иск в Московский городской суд о признании организации экстремистской [14]. Другим примером могут являться события, которые в СМИ именовались «делом Ивана Голунова». В 2019 г. арест известного журналиста Ивана Го-лунова вызвал мощную общественную реакцию и протесты, которые привели к тому, что с него были сняты обвинения [15].

Следует подчеркнуть, что власть также заинтересована в работе принципа обратной связи, т. к. его эффективность не только позволяет власти считывать общественное мнение о своей деятельности, но и использовать данный принцип для поддержки общественного согласия, следовательно, для поддержки стабильности работы самого государства. Примером действий государства в этом направлении может послужить запуск в 2013 г. интерактивного проекта Государственной думы «Вече» [16]. Данный проект задумывался в качестве площадки для общественной дискуссии по поводу законопроектов. В 2015 г. представитель Государственной Думы Ю.Е. Шувалов пояснял, что данный проект также призван привлечь внимание юридического сообщества, что дало бы возможность получения внешней экспертной оценки законопроектов [17].

Приведенные примеры действий государства и общества показывают, что применение сетевых форм политической коммуникации приводит к трансформации политических отношений. В дополнение к иерархической бюрократической системе, а также на смену отдельных ее элементов постепенно приходит сетевая структура взаимодействия власти и общества.

Важно отметить, что развитие сетевых форм политической коммуникации помимо положительных последствий несет в себе и вызовы для общества и власти. Адаптация общества и власти к этим вызовам является необходимой для эффективного взаимодействия между ними.

Вызов для общества со стороны развития современных технологий коммуникации состоит в том, что они предоставляют легкий доступ к информации о политических событиях, к экспертной оценке событий и процессов. Облегчение доступа вместе с постоянным увеличением объема политической информации требует соразмерного развития политической культуры общества. Развитая политическая культура в данных условиях необходима для критического осмысления больших объемов информации: понимания того, кто может являться автором сообщения, его потенциальной заинтересованности и целей. Актуальности данному вызову добавляет распространение такого явления, как fake news [18].

Вызов для власти, в данном случае понимаемой в качестве отдельных представителей власти, состоит в том, что распространение сетевых практик политической коммуникации требует наличия у политиков соответствующих компетенций: навыков работы с социальными сетями, навыков ведения публичной политики, общения со СМИ, населением, работы с собственным политическим имиджем и т. д. Без наличия подобных навыков у своих представителей власть может терять поддержку и доверие общества.

Если рассмотреть власть в контексте данного вызова в качестве государства, то и в этом случае власть должна идти в ногу со временем и суметь воспользоваться тенденцией усиления роли сетевых форм коммуникации. Наиболее очевидным направлением является привлечение населения к решению локальных проблем на местном уровне и привлечение к общественной дискуссии для формулирования и поиска решений проблем общегосударственного уровня.

Дополнительным вызовом выступает доступность для населения современных технологий коммуникации, прежде всего Интернета. Для России данная проблема не является острой, в 2020 г. доступ к Интернету имели около 80 % россиян [19], однако значительная часть общества лишена этого. На основе данного факта можно сделать два вывода: во-первых, перед государством стоит задача дальнейшего распространения инфраструктуры для современных средств коммуникации; во-вторых, несмотря на тенденцию усиления роли сетевой коммуникации в интернет-пространстве, важно развивать и традиционные офлайн-методы сетевого взаимодействия.

Таким образом, системный анализ сетевой политической коммуникации показал, что развитие современных технологий коммуникации оказывает значительное влияние на все аспекты политической системы. В настоящее время происходит формирование новых каналов политической коммуникации, действующих на основе сетевых форм взаимодействия, что приводит к изменению политических отношений между обществом и властью.

Современные технологии коммуникации значительно облегчают доступ для каждого члена общества к ведению общественной дискуссии по политическим вопросам. Происходит более равноправное распределение доступа: если ранее на политику могли оказывать существенное влияние представители элиты, то в настоящее время расширяются возможности общества.

Важно отметить, что сам факт распространения сетевых методов коммуникации изменяет роль традиционных иерархических видов взаимодействия власти и общества. Власть вынуждена также прибегать к сетевым методам, чтобы сохранять способность к управлению обществом. При этом происходит постепенный переход от концепции управления к концепциям координации и соуправления.

Вместе с тем нельзя забывать, что сетевая политическая коммуникация в интернет-про-странстве не заменяет офлайн-методы, а дополняет их. Кроме того, современные технологии коммуникации несут в себе ряд вызовов, повышая требования к компетенциям как общества, так и представителей власти. Без развития политической культуры общества и новых соответствующих компетенций представителей власти сетевая политическая коммуникация не только теряет свою эффективность, но и привносит значительные риски для стабильности общества и государства.

Список литературы Системный анализ сетевой политической коммуникации

- Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. М., 2018. 444 с.

- Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: в 3 ч. Ч. 1. М., 1992. 180 с.

- Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. Н.М. Тылевич. М., 2016. 564 с.

- Брега А.В. Политический риск в сетевом обществе: новая конфигурация // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 3. С. 221–229.

- Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 2. М., 1997. С. 630–642.

- Российское общество после президентских выборов–2018: запрос на перемены. Информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] // Институт социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/rezyume_ros_obsch-estvo_2018 (дата обращения: 08.06.2021).

- Российская общественная инициатива [Электронный ресурс]. URL: https://www.roi.ru/ (дата обращения: 08.06.2021).

- Добродел – официальный портал Правительства Московской области [Электронный ресурс]. URL: https://do-brodel.mosreg.ru/ (дата обращения: 08.06.2021).

- Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р // Правительство России. URL: http://govern-ment.ru/docs/10122/ (дата обращения: 08.06.2021).

- Центры управления регионом создали во всех субъектах России [Электронный ресурс] // ТАСС. 02.12.2020. URL: https://tass.ru/politika/10148947 (дата обращения: 08.06.2021).

- Ирхин Ю.В. Повышение роли блогосферы в публичной политике // Социально-гуманитарные знания. 2016. № 1. С. 75–89.

- Башева О.А. Цифровой активизм как новый метод гражданской мобилизации // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6, № 1. С. 41–57. https://doi.org/10.18413/2408-9338-2020-6-1-0-4.

- Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов [Электронный ресурс] // РБК. 09.10.2019. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/10/2019/5d9ddcb19a79473953df1ab9 (дата обращения: 08.06.2021).

- Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по иску о признании ФБК экстремистским [Электронный ресурс] // ТАСС. 17.05.2021. URL: https://tass.ru/proisshestviya/11388327 (дата обращения: 08.06.2021).

- МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова [Электронный ресурс] // РИА Новости. 11.06.2019. URL: https://ria.ru/20190611/1555492886.html (дата обращения: 08.06.2021).

- Госдума запустила интерактивный проект «Вече» для обсуждения законопроектов с гражданами [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 24.09.2013. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2303880 (дата обращения: 08.06.2021).

- Юрий Шувалов: Информационный ресурс veche.duma.gov.ru активизирует проект по общественному обсуждению законопроектов [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. 29.05.2015. URL: http://duma.gov.ru/news/10838/ (дата обращения: 08.06.2021).

- Володенков С.В. Трансформация современных политических процессов в условиях цифровизации общества: ключевые сценарии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 6–24. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2020-13-2-1.

- Аудитория интернета в России в 2020 году [Электронный ресурс] // Mediascope. 12.01.2021. URL: https://media-scope.net/news/1250827/ (дата обращения: 08.06.2021).