Системный подход в оценке напряженности труда и умственной работоспособности

Автор: Капустина Ангелина Владимировна, Юшкова Ольга Игоревна, Матюхин Владимир Васильевич, Калинина Светлана Алексеевна, Ониани Христина Тамазиевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты использования системного подхода в оценке умственной работоспособности. Выделены подсистемы напряженности трудового процесса, функционального состояния и восстановления функций организма. Производственными исследованиями установлено формирование неблагоприятного функционального состояния - хронического профессионального стресса. Практическая реализация профилактических мероприятий направлена на повышение работоспособности, сохранение здоровья работников.

Функциональные системы, умственная работоспособность, напряженность труда, профессиональный стресс, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/146116627

IDR: 146116627 | УДК: 159.9.072:613.6.02

Текст научной статьи Системный подход в оценке напряженности труда и умственной работоспособности

Накопление научных данных в области физиологии умственного труда указывает на необходимость использования нового методического подхода для обобщения и углубленного анализа полученных данных. Как отмечал академик П.К. Анохин (1975) «только какой-то более высокий принцип поможет разобраться в логических связях между отдельными фактами и ... только этот принцип позволит более успешно и на более высоком уровне проектировать новые исследования». Одной из главных целей поисков системы, по его мнению, является именно способность системы объяснить и поставить на определенное место даже тот материал, который был задуман и получен исследователем без всякого системного подхода. Говоря о человеческом организме, И.П. Павлов (1951) замечал, что «наша система в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая, и даже совершенствующая». Математическая теория биологических систем не может быть построена без привлечения целенаправленного поведения. Одной из самых специфических черт целенаправленности является принятие решения и предсказание результата.

Системный подход в физиологии и медицине труда больше рассматривался применительно к понятию профессионального и даже индивидуального здоровья (Рыжов, 2004; Ушаков и др., 2004; Вартбаронов и др., 2005). Обязательным положением системного подхода является поиск и формирование системообразующего фактора.

-23-

В физиологии умственного труда именно понятие работоспособности имеет решающее значение для формирования системы, потому что она связана как с нервно-эмоциональной напряженностью труда человека, так и с функциональным состоянием организма (Рыжов, 2004; Юшкова и др., 2014). Ранее, в 60-80-е гг. прошлого столетия работоспособность определяли по технико-экономическим показателям работы, т.е. по производительности труда. В настоящее время под работоспособностью понимают величину функциональных возможностей организма человека, характеризующую его способность выполнять максимальное количество работы на протяжении заданного времени при интенсивном или длительном напряжении организма (Российская..., 2005). Осуществляется научное обоснование количественной оценки снижения работоспособности в зависимости от уровня факторов напряженности трудового процесса.

Если принять за первую подсистему напряженность труда (НТ), то становится ясно, что влияние неблагоприятного фактора нервно-эмоциональной НТ может вызывать снижение работоспособности, а также должно изменять функциональное состояние всех систем организма. Последнее можно признать другой подсистемой в общей теории системы. Необходимость восстановления затраченных в процессе труда ресурсов диктует необходимость коррекции функционального состояния в зависимости от степени вредности и опасности факторов трудового процесса для сохранения высокого уровня работоспособности, предупреждения развития перенапряжения, профессиональной и производственно-обусловленной патологии. Обоснование профилактических мер, направленных на повышение работоспособности и улучшение функционального состояния работников, можно считать третьей подсистемой.

В работе В.В. Матюхина (1993) умственная работоспособность рассмотрена с позиции общей теории П.К. Анохина о функциональных системах, т.к. любая умственная деятельность сопровождается принятием решения, постановкой цели, достижением общественно -полезного результата. При рассмотрении работоспособности человека с точки зрения теории функциональных систем, были выделены две взаимосвязанные подсистемы: функционального напряжения и восстановительных процессов. На современном этапе развития физиологии труда представляется правомерным выделение трех подсистем: а) трудовая деятельность в показателях умственных и нервно-эмоциональных нагрузок напряженности труда; б) функциональное состояние в виде острого и хронического профессионального стресса, часто имеющее стадии рабочего напряжения и перенапряжения; в) восстановление физиологических функций с использованием мер оптимизации труда и оздоровительных мероприятий. В этой связи, следует остановиться на каждой из подсистем и сделать попытку осмыслить имеющийся научный материал с современных позиций.

Профессиографическая оценка определения напряженности труда и показателей, формирующих уровень нервно-эмоциональных нагрузок, началось практически с выхода «Гигиенической классификации условий труда» (1986). Головной организацией, участвующей в разработке документа, был НИИ Медицины труда РАМН, тогда называвшийся Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний. Однако, первые попытки научного обоснования критериев оценки напряженности трудового процесса были сделаны в 1970 г. на Ивановской конференции «Физиологические и гигиенические вопросы режимов труда и отдыха в промышленности». Тогда нервная напряженность определялась степенью напряжения внимания, плотностью сигналов, эмоциональным напряжением, состоянием анализаторов (зрительного, слухового и др.), их взаимоотношением, скоростью зрительно- и слухо-моторной реакции, состоянием сердечно-сосудистой системы определяемой по частоте сердечных сокращений, темпом работы, плотностью рабочего дня. С выходом Руководств 1994 и 1999 гг., а также последнего Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р 2.2.2006-05 классификация факторов напряженности труда приобрела достаточно обоснованный характер, хотя и имеет ряд нареканий в связи с наличием не только количественных, но и качественных показателей (Руководство..., 2005; Кальниш, 2008).

В настоящее время напряженность трудовых процессов (НТ) оценивают в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013 и методики ее проведения (Приказ Минтруда России №33н от 24.01. 2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкций по ее заполнению»). Анализ полученных материалов позволил прийти к заключению о нецелесообразности полного исключения эмоциональной нагрузки при определении классов условий труда по показателям напряженности трудового процесса. При этом большой круг профессий оказывается неохваченным (за пределами методики). Известно, что нервно-эмоциональные нагрузки превалируют у работников железнодорожного транспорта и гражданской авиации (машинисты локомотивов, диспетчеры, пилоты, бортпроводники), работники диспетчерской и справочно-информационной службы, школьные учителя, преподаватели ВУЗов и колледжей, врачи многих специальностей, сотрудники правоохранительных органов, руководящие работники, менеджеры разного уровня управления и т.д.).

Для составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него производственно -обуслов-ленного заболевания напряженность трудового процесса определяют в соответствии с Руководством по Р 2.2.2006-05 согласно Приказа Минздравсоцразвития №103 от 10.11. 2009 г. В Руководстве все факторы трудового процесса имеют качественную и количественную выраженность и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные и режимные нагрузки.

По результатам исследований осуществляется обогащение и доработка (научное обоснование) отдельных критериев, входящих в понятие напряженности труда. В частности, А.В. Капустиной (2001) убедительно показано, что при формировании стресса интегральная оценка напряженности труда должна включать учет нового критерия эмоциональной нагрузки - количество конфликтных ситуаций в течение рабочего дня, который с высокой степенью достоверности находится в зависимости от физиологического состояния организма и показателя устойчивости к стресс-воздействиям. Наличие конфликтных ситуаций в производственной деятельности ряда профессий (сотрудники всех звеньев прокуратуры, системы МВД, преподаватели и др.) существенно увеличивают эмоциональную нагрузку и подлежат количественной оценке. Количество конфликтных ситуаций учитывается на основании хронометражных наблюдений.

Конфликтные ситуации у педагогов встречаются в виде непосредственного взаимоотношения между педагогом и учащимися, а также участия в разрешении конфликтов, возникающих между учениками. Кроме того, могут возникать конфликты внутри педагогического коллектива с коллегами, руководством и в ряде случаев с родителями учащихся.

У прокуроров и работников правоохранительных органов конфликты встречаются с клиентами в виде словесных угроз, угроз по телефону, письменно и при личном общении, а также оскорблений, угроз физического насилия, физических атак.

Следует отметить, что наибольшее число конфликтных ситуаций в среднем за рабочую смену отмечено у работников правоохранительных органов: более 8 (класс 3.2); меньшее количество у преподавателей - от 4 до 8 (класс 3.1), у помощников следователей прокуратуры - от 1 до 3 (класс 2), у работников канцелярии прокуратуры они вовсе отсутствуют (класс 1).

В работе С.А. Калининой и О.И. Юшковой (2015) выявлена роль эмоциональной нагрузки в ускоренном старении организма работающих в зависимости от ее уровня, в частности степени ответственности за безопасность других лиц. Следовательно, целесообразно ввести в структуру интегральной оценки напряженности труда градацию критерия «ответственность за безопасность других лиц» на «прямую» (класс 3.1) и «косвенную» (класс 3.2).

Нервно-эмоциональные нагрузки формируют неблагоприятные функциональные состояния вплоть до состояния перенапряжения и хронического профессионального стресса. Понимая под функциональным состоянием текущее состояние организма, формирующееся под влиянием трудовой деятельности и определяемое комплексом физиологических показателей (Розенблат, Солонин, 1980), выделены составные части подсистемы. К ним относятся: физиологический статус (физиологические реакции), психоэмоциональный статус, физическое состояние (физическое развитие и подготовленность), биохимический статус, клиникосоматический статус.

Особое внимание обращено на разработку понятия «профессиональный стресс» (Измеров и др., 2005, 2006, 2014). Опираясь на определение трудового стресса данного В.В. Розенблатом и Ю.Г. Солониным (1980), предстоит расширить наши представления в плане изучения изменчивости физиологических и биохимических показателей в динамике рабочего дня (по результатам производственных исследований), разработке критериальных значений и границ стадийности процессов, обоснования различных стадий функционального состояния при развитии острого и хронического профессионального стресса.

На основе изучения проявления физиологических особенностей организма на воздействие нервно-эмоциональных нагрузок научно обоснована разработка метода устойчивости к профессиональному стрессу и комплекса профилактических мероприятий. Оценка устойчивости физиологических функций к воздействию стресс-факторов (в баллах) проводилась по новому методическому подходу по формуле, с учетом сдвига частоты сердечных сокращений по сравнению с исходным значением, систолического и диастолического артериального давления, сдвига индекса функциональных изменений системы кровообращения.

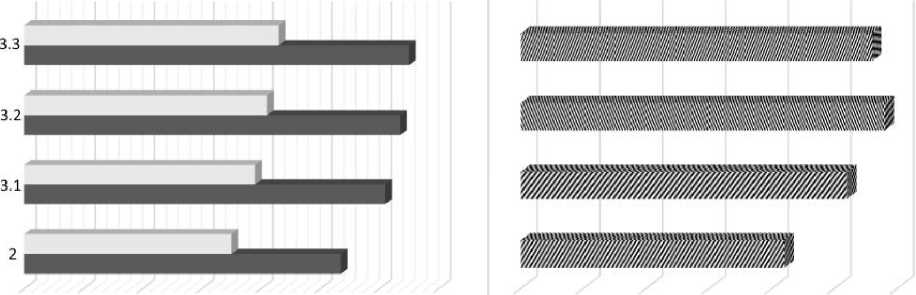

Производственными исследованиями показано, что длительное воздействие стресса приводит к формированию неблагоприятного функционального состояния. Установлено, что среднесменные уровни артериального давления (АД) свидетельствуют о наиболее высоких величинах АДс и АДд у представителей вредного класса 3.3, которые превышают физиологические нормируемые значения (120/80 мм рт. ст.) для данной возрастной группы (40-50 лет). С уменьшением класса вредности их значения достоверно снижаются (р<0,05). Наиболее низкие величины АДс (110,9±2,9 мм рт. ст.) и АДд (76,3±1,8 мм рт. ст.) наблюдаются у представителей 2 допустимого класса (рис. 1 А).

О 20 40 60 80 100 120 140 0 0.5 1 15 2 25 3

А Б

Рис. 1 . Среднесменные уровни показателей артериального давления (А); индекса функциональных изменений (Б) у работников прокуратуры с учетом класса напряженности труда:

по оси абсцисс: А - артериальное давление в мм рт.ст., Б - индекс функциональных изменений (ИФИ) в баллах; по оси ординат: А, Б - классы напряженности труда.

Условные обозначения: А - темные столбцы - систолическое АД, светлые столбцы - диастолическое АД; Б - заштрихованные столбцы -индекс функциональных изменений.

При расчете индекса функциональных изменений (ИФИ), который отражает степень адаптации организма на воздействие внешних факторов, у работников прокуратуры класса 3.3 НТ выявлено снижение возможностей системы кровообращения и состояние неудовлетворительной адаптации. Это отличается от представителей класса 3.1, у которых формируется состояние функционального напряжения (ИФИ равно 2,69±0,07 балла). Индивидуальный анализ свидетельствует, что в зависимости от степени вредности статистически возрастает процент лиц со сниженной, неудовлетворительной адаптацией и состоянием ее срыва (3,2±0,06 балла). Различия между классами достоверны, что свидетельствует о снижении адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у лиц класса 3.2 по сравнению с классом 3.1 (рис. 1Б).

Результаты психологических - исследований тревожности с использованием теста Спилбергера указывают на достоверное возрастание процента лиц с высокой степенью тревожности в зависимости от класса вредности по напряженности труда: 12.3% — класс 3.1; 23,8% - класс 3.2, 30,0% - класс 3.3. Иначе говоря, наиболее неблагоприятные изменения выявлены у работников 3 класса 2 и 3 степени, что характеризует неудовлетворительную адаптацию организма работающих к производственным стресс-факторам. Эти изменения и возрастание количества внутрисистемных и мсжсистсмных -28- корреляционных связей в сердечно-сосудистой и центральной нервной системах позволяют оценить формирующееся функциональное состояние как хронический профессиональный стресс.

Для оптимизации функционального состояния и повышения устойчивости к стресс-факторам трудового процесса использовались средства физической культуры и спорта. Полученные результаты позволили обосновать необходимость повышения двигательной активности у работников умственного труда до 9 ч в неделю при высоком уровне напряженности трудового процесса. Так, увеличение двигательной активности у преподавателей с использованием ритмической гимнастики и оздоровительного бега в сочетании с общеразвивающими упражнениями способствовало уменьшению процента выявленных лиц с низким уровнем физической подготовленности (49,9% вместо 58,4%), и повышению устойчивости к стресс-воздействиям (до 2,1 ±0,2 балла при исходном значении 1,58±0,3). Практическая реализация разработанного комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме труда и отдыха работников умственной трудовой деятельности показала достоверность увеличения физической подготовленности по основным критериям тестовых испытаний и улучшение самочувствия по результатам анкетного опроса как у малостажированных лиц, так и у работников с большим стажем. Это согласуется с результатами исследований лаборатории «Медико-биологических проблем человека», входящей в состав НОЦ «Оздоровление и оптимизация интеллектуального труда» Тверского государственного университета (Научно-образовательный. ..,2011).

В рамках системного подхода требуется количественное определение стадий последовательного перехода функционального состояния от напряжения к перенапряжению различной степени выраженности, а также сопоставление стадий со степенью нервноэмоциональной напряженности трудовой деятельности. Высокая трудоемкость определения функционального напряжения организма человека при воздействии факторов напряженности трудового процесса в производственных условиях диктует необходимость нового методического обоснования оценки функционального напряжения организма при умственном труде.

Согласно определению В.В. Розенблата и Ю.Г. Солонина (1980) работоспособность - это величина функциональных возможностей организма (физиологической системы), характеризующаяся количеством и качеством работы при напряжении максимальной интенсивности или длительности. Применительно к системному подходу обосновывается вероятность снижения работоспособности и нарушение здоровья работников при воздействии факторов трудового процесса в зависимости от класса условий труда на основе комплексных психофизиологических и клинико-функциональных исследований.

Для сохранения высокого уровня работоспособности, предупреждения развития перенапряжения и производственно-обусловленных заболеваний предусматривается внедрение рациональных режимов труда и отдыха, комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий с целью предупреждения воздействия факторов трудового процесса на организм работников, что и составляет подсистему восстановления функций.

Заключение. В рамках системного анализа на материале физиологии умственного труда определена композиция процесса формирования умственной работоспособности и вероятности ее снижения в зависимости от класса условий труда с выделением взаимосвязи подсистем и взаимодействия таких элементов, как нагрузки и факторы напряженности трудовой деятельности, физиологические реакции организма, биохимические характеристики, применение физических упражнений и психорегулирующих воздействий.

В системе умственной работоспособности выделяются самостоятельные подсистемы: нервно-эмоциональной напряженности трудовых процессов, функционального состояния, восстановительно -профилактических и оздоровительных мероприятий.

По результатам производственных исследований формирование неблагоприятного функционального состояния характеризуется превышением должных величин артериального давления, возрастанием среднесменных значений частоты сердечных сокращений, неблагоприятными сдвигами в электрокардиограмме, повышением индекса функциональных изменений, высоким уровням тревожности, возрастанием количества внутри- и межсистемных корреляционных связей в сердечно-сосудистой и центральной нервной системах.

С позиции теории о функциональных системах в рамках подсистемы восстановления, по результатам определения степени функционального напряжения для предупреждения неблагоприятных сдвигов состояния организма, разрабатываются дифференцированные и эффективные блоки профилактических мероприятий с учетом класса напряженности труда.

Список литературы Системный подход в оценке напряженности труда и умственной работоспособности

- Анохин П.К. 1975. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина. 448 с.

- Вартбаронов Р.А., Ушаков И.Б., Усов В.М., Беляева И.А. 2005. Системная концепция индивидуального здоровья с позиций практической медицины. Часть II. Научно-практические аспекты донозологической диагностики//Гигиена и санитария. № 4. С. 70-78.

- Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса). 12 августа 1986 года. № 4137-86.

- Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В. 2014. Труд и здоровье. М.: Литтерра. 416 с.

- Измеров Н.Ф., Липенецкая Т.Д., Матюхин В.В. 2005. Стресс на производстве, как важная составляющая проблемы психического здоровья общества. Российский психиатрический журнал. № 2. С. 12-16.

- Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Жаворонок Л.Г., Матюхин В.В., Новохатская Э.А. 2006. Разработка социально-гигиенических критериев оценки влияния производственно-профессионального стресса на показатели состояния здоровья трудовых коллективов//Бюлл. Научн. Совета «Медико-экологические проблемы работающих». № 2. С. 37-46.

- Калинина С.А., Юшкова О.И. 2015. Влияние социально-психологических факторов на формирование профессионального стресса//Физиология человека. Т. 41. № 3. С.1-9.

- Кальниш В.В. 2008. К вопросу о совершенствовании гигиенической классификации по оценке напряженности труда//Укр. журн. з пробл. медицини прац. №2 (38). С. 79-88.

- Капустина А.В. 2001. Физиологическая оценка устойчивости к стрессу при педагогической деятельности: Материалы конф. «Медицина труда в третьем тысячелетии» (Москва, 22 мая 2001 г.). М. С.12.

- Матюхин В.В. 1993. Умственная работоспособность с позиции теории о функциональных системах (обзор литературы)//Медицина труда и промышленная экология. № 3-4. С. 28-31.

- Научно-образовательный центр «Оздоровление и оптимизация интеллектуального труда» (типовая программа). 2011/А.Я. Рыжов, А.Н. Панкрушина, Т.А. Шверина, О.В. Шверина, Н.Н. Полякова, Д.И. Игнатьев. Тверь: ТвГУ. 112 с.

- Павлов И.П. 1951. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 4. Кн. 2. М.-Л. С. 63-70.

- Розенблат В.В., Солонин Ю.Г. 1980. Физиология труда. Краткий терминологический словарь. Методические указания. Свердловск. 13 с.

- Российская энциклопедия по медицине труда. 2005/гл. ред. акад. РАМН Н.Ф. Измеров. М.: Медицина. 627 с.

- Руководство Р 2.2.20006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 142 с.

- Рыжов А.Я. 2004. Профессиональные аспекты оздоровления и потимизации труда преподавателей вуза. Тверь: ТвГУ. 160 с.

- Ушаков И.Б., Вартбаронов Р.А., Усов В.М. 2004. Системная концепция индивидуального здоровья с позиций практической медицины. Часть I. Теоретические аспекты//Гигиена и санитария. № 2. С. 61-68.

- Юшкова О.И., Матюхин В.В., Бухтияров И.В. 2014. Прогноз снижения работоспособности и нарушения здоровья при воздействии факторов напряженности труда в зависимости от класса условий труда//Медицина труда и промышленная экология. № 1. С. 8-13.