Системы самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии и сопредельных территорий русского Севера

Автор: Косенков Александр Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (123), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются самцово-слеговые покрытия как закономерный конструктивный прием завершения построек в условиях господства в народном деревянном зодчестве срубной техники возведения стен. Предпринимается попытка систематизировать многообразие рубленых щипцов покрытий в жилищах и выявить их приоритетные варианты.

Деревянное зодчество, традиционные конструктивные приемы, самцово-слеговые покрытия, рубленые щипцы

Короткий адрес: https://sciup.org/14750108

IDR: 14750108 | УДК: 72.03(470.2)

Текст научной статьи Системы самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии и сопредельных территорий русского Севера

Конструкции несущей части покрытия в традиционных деревянных жилищах Карелии и сопредельных с ней территорий недостаточно изучены. Как правило, исследователей больше интересовало устройство верхнего слоя покрытия – кровли, нежели его остова. Настоящая статья посвящена анализу конструкций самцо-во-слеговых крыш и является продолжением нашего исследования традиционных деревянных покрытий [8].

По литературным данным известно, что в древности внутреннее пространство наземных срубных жилищ было единым, перекрытия в нем отсутствовали. Единство внутреннего пространства, пригодного для круглогодичного проживания, проще всего могло достигаться единством конструкции стен и покрытия. Логично полагать, что приемы, первоначально выработанные при возведении стен, были перенесены и на покрытие. При этом, по археологическим данным, применительно к наземному жилищу в Карелии издревле форма ограждающей интерьер конструкции генетически тяготела либо к чуму, либо к подпрямоугольной в плане постройке со скатным покрытием. Что же касается горизонтальных накатов из бревен, зафиксированных в поздних лесных избушках и в некоторых хозяйственных постройках (например, банях), то бытует мнение, что они генетически восходят к покрытиям землянок и потому являются древнейшим типом покрытий. Однако жилище в виде землянок в лесной полосе европейской части России археологически не зафиксировано [2; 14], а в существовавших в древности полуземлянках горизонтальный накат не мог применяться, ибо незначительное заглубление стен до 1 м и использование открытого очага или каменки внутри полуземляночного жилища требовали устройства покрытия определенной высоты подъема, которое возводилось либо в виде конического шалаша, либо двускатным.

До тех пор пока стены и покрытия были конструктивно едины, их развитие шло, по-видимому, примерно одними путями. Важнейшим собы- тием в обозримой исторической ретроспекции, разделившим направления развития рубленых стен и покрытий, стала дифференциация единого пространства жилища на жилую и нежилую (чердачную) части.

С этого момента нижняя (стены) и верхняя (покрытие) части бывшего единого сруба начинают развиваться по-разному. При этом специфика стен практически не изменилась, а их эволюция свелась в основном к развитию способов сопряжения бревен в срубе (угловые врубки, припа-зовки и пр.). Эта тема была освещена с позиции этноархитектуроведения в ряде наших работ [3], [4], [5], [6], [7]. Что же касается покрытий, то, в отличие от стен, они претерпели функциональные изменения, связанные в первую очередь с их теплотехническими характеристиками. Если до дифференциации роль барьера для сохранения распространяющегося вверх теплого воздуха играло непосредственно покрытие, то с разделением пространства эта функция стала возлагаться на перекрытие и буферное воздушное пространство чердачного помещения. Покрытию же теперь отводилась роль остова для кровли. Такая переориентация существенно сказалась на дальнейшем развитии покрытий.

В стремлении достигнуть наибольшей эффективности конструктивного решения покрытий проявляется тенденция к их облегчению с сохранением необходимой пространственной жесткости, которая достигалась по-разному. Эту тенденцию мы считаем основным направлением развития покрытий. За ее отправную точку можно принять покрытие древних жилищ, которое, как уже отмечалось, скорее всего, было едино с рублеными стенами, а потому могло иметь идентичную конструкцию и, по-видимому, представляло собой сруб, постепенно сужающийся кверху и образующий сплошное (без зазоров) основание для кровли [12; 62].

Сплошное венчатое покрытие или его фрагменты на Русском Севере достоверно можно обнаружить лишь в оборонном зодчестве. И это не случайно, потому как покрытие здесь выполняет схожую с покрытием древних жилищ функцию – ограждения, конструкция которого не уступает по своим характеристикам стене. Пример тому – сплошная венчатая конструкция в части покрытия башни тойона Пономарева [9; 177–182].

В качестве рудимента, утратившего свое конструктивное значение, сплошное покрытие применялось в амбарах в виде двускатного бревенчатого наката, элементы которого уже не составляли замкнутых венцов.

Однако по другим регионам существует информация о некогда бытовавших сплошных вен-чатых покрытиях в древних жилищах, например в Грузии – дом в с. Мтискалта Онского района [13; 75–76].

Стоит отметить важную особенность сплошного венчатого покрытия – это существенная высота подъема, продиктованная технологией рубки из круглого леса. Сразу же напрашивается сравнение с клинчатыми покрытиями культовых построек, особенно старых церквей, где сохранение такой формы покрытий, по-видимому, способствовало решению идейно-художественных задач народного храмостроительства.

После дифференциации внутреннего пространства жилища надобность в сплошной конструкции венчатого покрытия отпала, и потому получили распространение покрытия самцово-слеговые. В своем классическом виде они представляют срубную конструкцию, состоящую из убывающих кверху бревен стен, называемых «самцами», и врубленных в них с интервалами продольных бревен-прогонов, называемых «слегами», которые образуют решетчатое основание для кровли.

Первоначально зазоры между слегами были незначительными. Достигались они за счет меньшего диаметра слеговых бревен по отношению к самцовым и/или устройства более пологих скатов. При этом первоначально каждая из слег врубалась в каждый самец той же угловой врубкой – «в обло», аналогично рубке стен. Таким образом, слеги в месте соединения с самцами оказывались ослабленными примерно на половину их толщины. Впоследствии этот узел стали решать иначе: в слеге устраивалась неглубокая прямоугольная чаша, обращенная вверх, в самцах, обжимавших слегу сверху и снизу, также вырубались под слегу соответствующей формы чаши (в нижнем самце – округлая, в верхнем – прямоугольная, обращенная вниз). Такие соединения в меньшей степени ослабляли слеги и повышали общую жесткость покрытия. Описанные особенности сопряжения несущих элементов покрытий были обнаружены нами в руи-нированных традиционных постройках.

Интересно, что представление о единстве стен и покрытия в срубном жилище продолжает сохраняться и после их дифференциации, вплоть до сегодняшних дней. Так, современные плотники зачастую под срубом понимают венчатую постройку из бревен, выполненную «вчерне», то есть только стены и покрытие без кровли, без перекрытий и пр. Однако и после дифференциации развитие стеновых конструкций продолжает оказывать влияние на конструкцию покрытий. Окончательного разрыва между нижней и верхней частями традиционной срубной постройки не происходит. Связующим элементом выступают «щипцы», которые одновременно являются продолжением торцевых стен и частью покрытия.

Проанализировав имеющиеся покрытия со слегами, врубленными в каждый самец, а сохранились они преимущественно в архаичных амбарах и культовых постройках, мы пришли к заключению, что основное назначение такой частой постановки слег – это единственная возможность плотников возвести рубленое покрытие, используя известные для того времени способы сопряжения бревен (угловая врубка и припазовка).

Бытует мнение, что частослеговая конструкция покрытия устраивалась для удерживания кровель из тяжелых материалов. Однако применительно к тесовым крышам такое предположение выглядит несостоятельным. Для тесовых кровель нет необходимости в таком частом расположении слег, что подтверждают сохранившиеся старинные постройки, в покрытиях которых встречаются выпуски не всех, а лишь части слег за пределы сруба для поддержания выноса кровли. Так, например, устроено покрытие молитвенного помещения небольшой сямозерской часовни XVII века в д. Ахпойла. Дальнейшее развитие покрытия в рамках намеченной тенденции облегчения, по данным В. П. Орфинско-го, связано в основном с постепенным увеличением интервалов между слегами в направлении сверху вниз, то есть увеличение интервала сначала до коньковой слеги, затем до последующей и т. д. [11; 225]. Так постепенно появляются сам-цово-слеговые покрытия с постановкой слег через один шов между самцами. При этом возможное смещение частей покрытия по не связанному со слегами шву могло устраняться с помощью «засека» – зубчатого соединения, образованного за счет чередования нижней и верхней припа-зовки в самцах [10; 13].

Следующий этап развития самцово-слего-вых покрытий – появление свободных самцов (не связанных со слегами), вызванных еще большим разрежением слег. Задача крепления свободных самцов в покрытии решалась двояко. В одном случае этому способствовало развитие плотницкого инструментария и появление новых приемов. Так, в срубном строительстве начинают применяться соединения на нагелях, сначала пластинчатых, затем стержневых (граненых и цилиндрических). При таких потайных креплениях визуально щипцы покрытия выглядят, как и прежде, с той лишь разницей, что интервал между слегами становится больше. В другом случае задача решается традиционны- ми плотницкими приемами: щипцы между собой соединяются продольными бревенчатыми стенами – перерубами, которые связывают все самцы. При таком приеме к внешнему виду прежних щипцов добавляются выступающие наружу остатки перерубов.

Все отмеченные выше дополнительные приемы крепления бревен были сначала отработаны на стенах, а затем уже перенесены на покрытия.

Детально не останавливаясь на самцово-слеговых покрытиях с перерубами, отметим только, что, по нашим наблюдениям, их эволюционные преобразования также связаны с тенденцией облегчения конструкции: перерубы из бревен сменялись совмещенными перерубами из чередующихся бревен и коротышей, а затем только из коротышей. Что же касается классических самцово-слеговых покрытий, то своего апогея тенденция их облегчения достигает в покрытиях с одной слегой на скате при средних и крупных размерах построек, а на малых постройках – только с одной коньковой слегой.

Используя материалы натурных исследований деревянного зодчества на территории Карелии, фактически приближенные к сплошным, и зондажные – по Вологодской, Ленинградской и Архангельской областям [1], мы провели анализ самцово-слеговых покрытий в жилищах конца XIX – первой половины XX века. В анализ включены только покрытия с симметричными скатами, величина уклона которых на исследуемой территории, по нашим данным, изменяется в пределах от 25 до 39°, а наиболее массовые значения - в диапазоне 30-37°. В процессе исследования обнаружилось большое разнообразие (около 50) вариантов расположения слег на скатах щипцов, которое требовало систематизации.

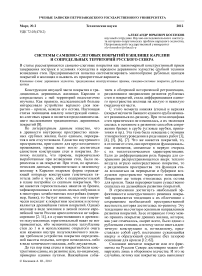

Поскольку основное отличие самцово-сле-говых щипцов состоит в разных интервалах между слегами, систематизирующим признаком было принято количество швов между самцами в интервале между соседними слегами. Такой признак достаточен только для щипцов с равномерным расположением слег. Большое число вариантов с неравномерно расположенными слегами потребовало их объединения в группы. Принадлежность к группе определяется бόльшим количеством равных интервалов между слегами, а определителем группы выступают щипцы с равномерным распределением слег. Щипцы с равным количеством разных интервалов были выделены в отдельную группу. Особый вариант щипцов – с одной слегой на скат. Для него не ведется подсчет швов, а лишь отмечается срединное или смещенное положение слеги.

Распространенные в конце XIX – первой половине XX веков самцово-слеговые щипцы в жилых частях домов на рассматриваемой территории мы разделили на 9 групп (рис. 1): 1 – с преобладанием врубки слег в каждый шов между самцами, 2 – с преобладанием интервалов между слегами в один шов, 3 – с равным количеством интервалов между слегами в один и два шва, 4 – с преобладанием интервалов между слегами в два шва, 5 – с преобладанием интервалов между слегами в три шва, 6 – с разными интервалами между слегами, 7 – с преобладанием интервалов между слегами в четыре шва, 8 – с одной слегой на скат, 9 – только с коньковой слегой.

Рис. 1. Примеры конструктивных схем рубленых щипцов разных групп

На основании предложенной систематизации была сформирована база данных самцово-слего-вых щипцов в традиционном жилище Карелии и сопредельных территорий, позволяющая проводить статистические исследования с последующим выходом на картографирование. Анализ базы данных показал, что действительно преобладающим, но не единственным направлением тенденции облегчения самцово-слеговых покрытий является направление сверху вниз. Удалось выявить и другие приемы разрежения слег (облегчения покрытия). К ним относятся увеличение интервалов между слегами в направлении снизу вверх и в средней части ската.

В результате исследования были получены следующие данные.

-

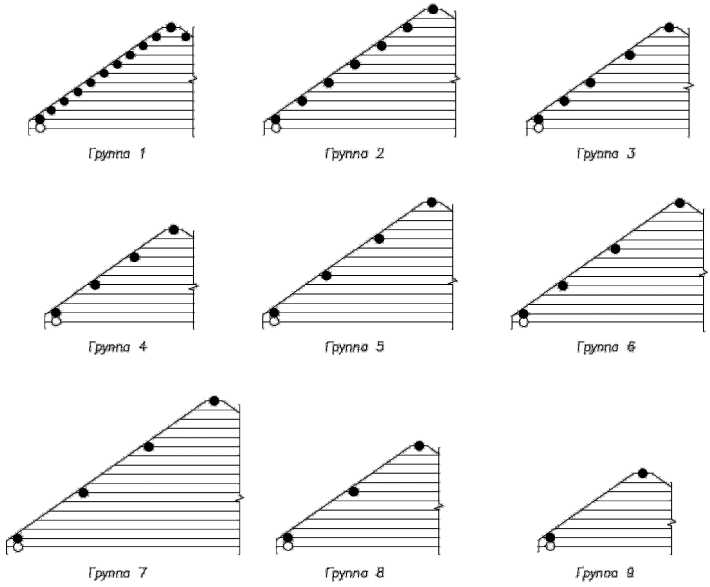

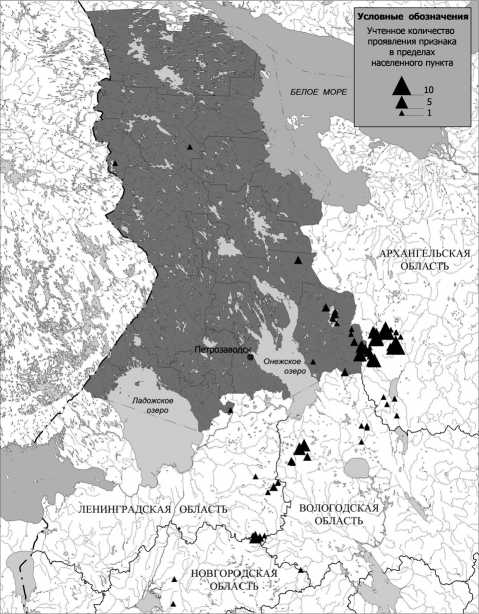

1. На территории Карелии выявлены три наиболее распространенные группы щипцов. Самым массовым приемом являются щипцы с преобладающим интервалом между слегами в два межсамцовых шва (группа 4), а самым часто встречаемым их вариантом – щипцы с равномерной постановкой слег. Ареал таких щипцов сосредоточен в юго-восточной части Карелии (рис. 2).

-

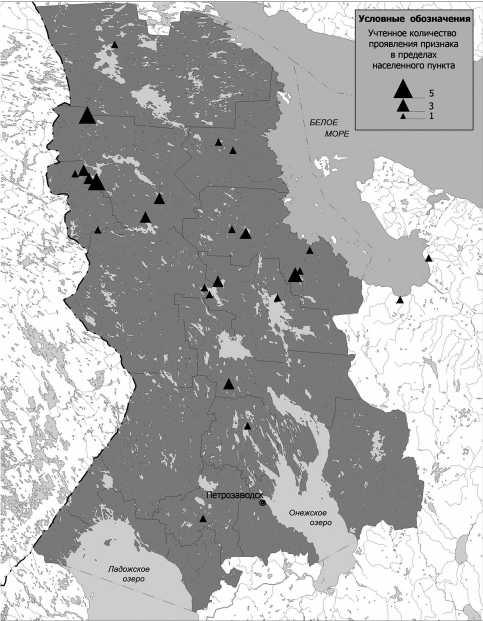

2. В Архангельской области (Плесецкий и Каргопольский районы), Вологодской области (Вытегорский и Бабаевский районы) и Ленинградской области (Бокситогорский район) самым распространенным приемом являются щипцы с преобладанием интервала в один шов (группа 2) (рис. 4), за ним следуют щипцы с преоб-

- ладающим интервалом между слегами в два межсамцовых шва (группа 4) (рис. 2). Щипцы с равномерными интервалами между слегами несущественно преобладают над щипцами с неравномерной постановкой слег.

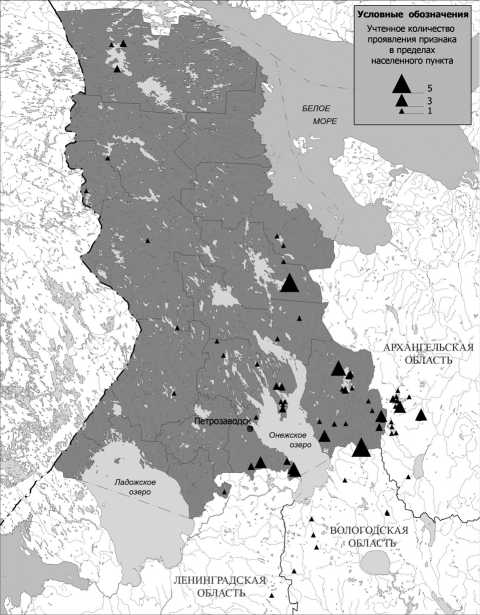

На втором месте – щипцы с одной слегой на скат (группа 8) с преобладанием ее расположения посередине ската. Их ареал сосредоточен преимущественно в Беломорской Карелии (рис. 3). Третье место занимают щипцы с преобладанием интервала в один шов (груп- па 2), самый распространенный вариант с равномерной постановкой слег. Они встречаются в основном в Пудожском районе (рис. 4).

Таким образом, можно заключить, что щипцы с часто врубленными слегами распространены в традиционном жилище юго-востока Карелии, а на северо-западе края преобладают щипцы с редкой постановкой слег. Следует также отметить стремление народных мастеров к симметричному и равномерному расположению слег по скатам, выпуски которых, создавая свой ритм, в большинстве случаев читаются на главных фасадах. Подтверждают такую тенденцию, связанную со стремлением в народной архитектуре к регулярно упорядоченным конструктивным решениям, и примеры, когда количество межсамцовых швов между слегами отличается, но бревна для самцов подобраны таким образом, что визуально интервалы между слегами оказываются равными (примеры известны не только в Карелии, но также в Архангельской области).

Примечательно, что только в Каргопольском районе в покрытиях жилищ конца XIX – первой половины XX века зафиксировано несколько случаев наиболее архаичного приема устройства щипцов с врубкой слег в каждый шов (группа 1). Исключение составил лишь интервал в несколько швов до коньковой слеги. По-видимому, это было вызвано на позднем этапе эволюции необходимостью вывода наружу труб печей «по-белому».

В заключение можно отметить, что проведенное исследование классических самцово-слеговых покрытий в Карелии и сопредельных районах Русского Севера позволило определить их приоритетные варианты и закономерности территориального распределения последних. Так, более архаичные частослеговые конструкции покрытий (группы 2 и 4) абсолютно преобладают в юго-восточной части исследуемой территории. Кроме того, их распространение прослеживается в направлении северо-запада, где лидирующее положение занимают уже самые легкие из всех самцово-слеговых крыш – покры-

Рис. 2. Ареал распространения щипцов с преобладающим интервалом между слегами в два межсамцовых шва (группа 4) в рубленых покрытиях жилища Карелии и сопредельных территорий в конце XIX – первой половине XX века

Рис. 3. Ареал распространения щипцов с одной слегой на скат (группа 8) в рубленых покрытиях жилища Карелии в конце XIX – первой половине XX века

Рис. 4. Ареал распространения щипцов с преобладающим интервалом между слегами в один шов (группа 2) в рубленых покрытиях жилища Карелии и сопредельных территорий в конце XIX – первой половине XX века

тия с одной слегой на скат и комбинированные самцово-слеговые с внутренними стропильными конструкциями. Причиной тому может быть влияние на зодчество северо-запада Карелии строительной культуры Поморья, где достаточно рано обозначился переход от рубленых к легким каркасным покрытиям. Отсутствие классических самцово-слеговых покрытий в жилищах юго-запада Карелии объясняется повсеместным распространением там другого типа конструкции покрытий – самцово-слеговых с перерубами. Причины активного развития и сохранения покрытий с перерубами на указанной территории еще предстоит выяснить.

Выявление ареалов классических самцово-слеговых покрытий стало возможным в результате первичной систематизации собранного нами материала, которая может послужить для создания классификационной системы традиционных покрытий. Кроме того, в качестве дальнейшего развития представленного исследования планируется рассмотреть самцово-слеговые покрытия совместно с другими конструкциями крестьянских домов применительно к конкретным территориям Русского Севера для решения актуальных задач этноархитектуроведения по определению локальной специфики конструктивных систем и деталей в рамках их региональной общности и выявлению этнических особенностей в традиционных конструктивных системах.

ИСТОЧНИК

-

1. Архив Научно-исследовательского института историко-теоретических проблем деревянного зодчества ПетрГУ.

-

2. Жульников А . М . Древние жилища Карелии. Петрозаводск: Скандинавия, 2003. 200 с.

-

3. Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации стеновых срубных конструкций в традиционном деревянном зодчестве Русского Севера // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2009. № 4. С. 56–63.

-

4. Косенков А. Ю . Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий Русского Севера. Ч. 1 // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 2(107). С. 13–24.

-

5. Косенков А. Ю. Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий Русского Севера. Ч. 2 // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 4(109). С. 86–97.

-

6. Косенков А. Ю . Венчатые конструкции в народном зодчестве (на примере Карелии и сопредельных территорий) // Архитектурное наследство. Вып. 52. М., 2010. С. 117–134.

-

7. Косенков А. Ю. Традиционные срубные конструкции в Кенозерье и Лекшмозерье // Кенозерские чтения-2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: междисциплинарное исследование на пересечении естественных и гуманитарных наук. Архангельск, 2011. С. 191–195.

-

8. Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии // Рябининские чтения – 2011. Петрозаводск, 2011. С. 85–86.

-

9. Крадин Н. П. Русское деревянное оборонное зодчество. М.: Искусство, 1988. 142 с.

-

10. Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 59 с.

-

11. Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис. … д-ра архитектуры. Т. I. М.: ЦНИИТИА, 1975.

-

12. Сумбадзе Л. Венчатые покрытия в русском народном зодчестве // Архитектурное наследство. Вып. 10. М., 1958.

-

13. Сумбадзе Л. Архитектура грузинского народного жилища дарбази. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 359 с.

Список литературы Системы самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии и сопредельных территорий русского Севера

- Архив Научно-исследовательского института историко-теоретических проблем деревянного зодчества ПетрГУ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Жульников А. М. Древние жилища Карелии. Петрозаводск: Скандинавия, 2003. 200 с.

- Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации стеновых срубных конструкций в традиционном деревянном зодчестве Русского Севера//Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2009. № 4. С. 56-63.

- Косенков А. Ю. Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий Русского Севера. Ч. 1//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 2(107). С. 13-24.

- Косенков А. Ю. Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий Русского Севера. Ч. 2//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2010. № 4(109). С. 86-97.

- Косенков А. Ю. Венчатые конструкции в народном зодчестве (на примере Карелии и сопредельных территорий)//Архитектурное наследство. Вып. 52. М., 2010. С. 117-134.

- Косенков А. Ю. Традиционные срубные конструкции в Кенозерье и Лекшмозерье//Кенозерские чтения-2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: междисциплинарное исследование на пересечении естественных и гуманитарных наук. Архангельск, 2011. С. 191-195.

- Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации самцово-слеговых покрытий в жилище Карелии//Рябининские чтения -2011. Петрозаводск, 2011. С. 85-86.

- Крадин Н. П. Русское деревянное оборонное зодчество. М.: Искусство, 1988. 142 с.

- Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 59 с.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис.... д-ра архитектуры. Т. I. М.: ЦНИИТИА, 1975.

- Сумбадзе Л. Венчатые покрытия в русском народном зодчестве//Архитектурное наследство. Вып. 10. М., 1958.

- Сумбадзе Л. Архитектура грузинского народного жилища дарбази. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 359 с.