Ситуационные историко-краеведческие задачи «Страницы истории Сталинградской битвы»

Автор: Фастова Е.И.

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Духовно-нравственные патриотические ценности в обучении истории

Статья в выпуске: 3 (81), 2025 года.

Бесплатный доступ

Предложена коллекция ситуационных историко-краеведческих задач «Страницы истории Сталинградской битвы», созданных участниками военно-исторического клуба в рамках марафона, посвященного 82-й годовщине Сталинградского сражения и 80-летию Великой Победы.

Ситуационные историко-краеведческие задачи, педагогическая цель, методический потенциал, методические особенности и типологии ситуационных задач, коллекция ситуационных задач

Короткий адрес: https://sciup.org/14133847

IDR: 14133847

Текст научной статьи Ситуационные историко-краеведческие задачи «Страницы истории Сталинградской битвы»

Введение. Раскаленная земля была напитана кровью павших в яростных боях молодых солдат и их командиров. Дон, Волга, Аксай, Червленая и Мышкова – это реки слез по их нелегкой доле. Совершив свой беспримерный подвиг в неравном бою, целыми полками они ушли в бессмертие… (фото 1).

Фото 1. Герои-красноармейцы

Задание. Говоря о героизме красноармейцев, командарм 64-й армии М.С. Шумилов отмечал: «…бросали мы их на самые опасные направления. Но никто не роптал, не жаловался на судьбу. Все сносили… Бесстрашный был народ!».

-

1. О ком идет речь?

-

2. Сколько таких полков встретило врага на подступах к Сталинграду?

-

3. Как они назывались, в какие наши армии они были направлены для усиления?

Ответ : в Сталинградской битве участвовали курсанты, преподаватели и руководящий состав следующих военных училищ: 1-е, 2-е и 3-е Орджоникидзевские; Грозненское; Житомирское; Винницкое; 1-е и 2-е Астраханские пехотные; Краснодарское пулеметно-минометное; Ростовское артиллерийское; Сталинградское военно-политическое. Каждое училище вначале было одним полком. В состав 64 армии были введены полки курсантов Житомирского, Краснодарского, 1-го и 3-го Орджо-никидзевских пехотных военных училищ. Некоторые курсантские полки были после первых же боев значительно обескровлены и не могли продолжать сражаться в качестве самостоятельных боевых единиц, поэтому их объединяли с такими же малочисленными полками других училищ или вводили в состав действующих дивизий РККА.

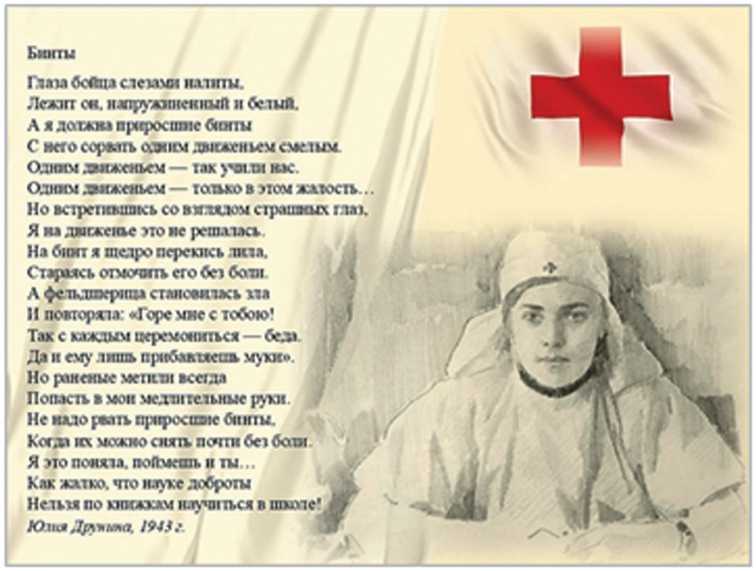

Задача «На фронте их звали сестричками»

Введение. В честь храбрых девушек, служивших в составе 64-й армии, рисковавших жизнью, прямо на передовой оказывавших раненым бойцам медицинскую помощь, названо несколько улиц города-героя (фото 2).

Бинты

Пам бойца следом клипы.

Лежит си. налружтотеяиыП и белый. А я должна приросшие Аилы С мето сорвать олисч движеньем смелым Одним лиженьем — так умяли кас.

Одним движеньем — топко в этом заметь .. Но встретившись со вкладом строимых г лат. Я на движенье это ие решлмсь На бита я щедро перекись лита.

Стараясь отмочить его бет боли Л фсткштерица стяттсемтась на И повторяла: «Горе мне с тобою! Так с каждым церемониться — бел I Да и ему лишь прнбавмеии чуме». Но раненые метили всегда Попасть в мои медли тельные руки. | Не надо рвать прнроствге бинты Когда кк можно сиять поли бет бати Я это поняла, поймешь и ты

Как жалко, что науке доброты Нельм по книжкам научиться в школе' 1g Ютиа Дрт титл. 1943.'.

Фото 2. Плакат «Фронтовая медсестра»

Задание. Познакомьте нас с этими волгоградскими улицами, расскажите о героинях, чьи имена указаны на них.

Ответ: улицы имени Зинаиды Семеновны Степыкиной и Зинаиды Ивановны Маресевой (Героя Советского Союза, посмертно) расположены в Кировском районе города; улица имени Марионеллы Владимировны (Гули) Королевой – в Тракторозаводском районе Волгограда.

Задача «Известный "неизвестный" сталинградский снайпер»

Введение. В боях против фашистских оккупантов во время Сталинградской битвы сражались сотни тысяч советских военнослужащих разных возрастов и национальностей. Именно здесь проявили себя выдающиеся мастера прицельного огня В. Зайцев, Н. Ильин, П. Гончаров, В. Медведев, А. Чехов, М. Пассар, А. Фролов, В. Салбиев, М. Грызлов и др. Об их достижениях писали не только дивизионные газеты, но и центральная пресса. Тогда и взошла звезда еще одного нанайского снайпера, ставшего самым результативным по числу уничтоженных врагов за период Сталинградской битвы. Он воевал на нашей земле в период с июля по октябрь 1942 г. Когда политический отдел 64-й армии провел слет мастеров снайперского дела, началось развернутое обучение военнослужащих навыкам ведения меткого огня по противнику.

Герой-снайпер, ставший лучшим по личным показателям за период Сталинградской битвы, многим бойцам помог освоить эту науку. Он практиковал самую эффективную тактику через создание «двоек» и «троек», в состав которых, помимо снайпера, входили 1–2 наблюдателя. У него были и свои последователи, помогавшие ему в воспитании выдающихся стрелков. Герой-снайпер был этническим нанайцем и превосходным промысловым охотником на пушного зверя. У него был русский напарник, старший сержант

Василий Васильевич Кадков. 25 октября 1942 года вражеская пуля настигла доблестного снайпера-дальневосточника. На могиле героя его командиры и однополчане дали обещание мстить за него до конца войны. Но мало кому сегодня известно имя этого снайпера, нет на месте его гибели и мемориальной доски (фото 3).

Фото 3. Коллаж о снайпере-герое

Задание. Благодаря воспоминаниям комдива, гвардии генерал-майора И.К. Морозова, сведения о недолгом, но славном пути этого сталинградского снайпера сохранились в истории.

-

1. Назовите его воинское звание, фамилию, имя и отчество.

-

2. Что сейчас находится на месте гибели легендарного снайпера?

-

3. Почему, на ваш взгляд, его имя и его подвиг не были популяризированы? Выскажете свои предположения.

Ответ: сержант Алексей Григорьевич Самар погиб в октябре 1942 г. в районе, где сейчас расположен 7-й шлюз построенного после войны Волго-Донского канала. Рельеф этой местности сильно изменился. Родственники и односельчане снайпера ничего не сообщали о нем. Вполне возможно, что в живых не осталось никого из тех, кто его знал. Только его комдив И.К. Морозов после войны продолжал поиски и оставил в своих мемуарах сведения о храбром снайпере и его боевых товарищах.

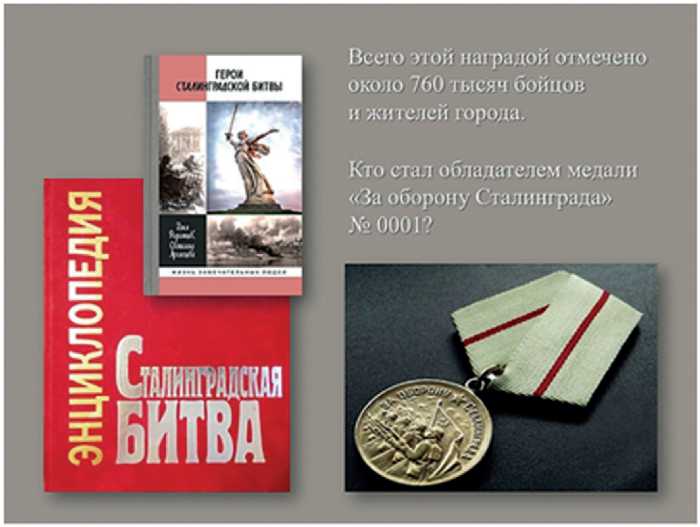

Задача «Помним! Гордимся! Благодарим!»

Введение. Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участники обороны города. В их число входили военнослужащие РККА, ВМФ и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне с 12 июля по 19 ноября 1942 года. По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Сталинграда» награждено свыше 759 500 человек (фото 4).

Фото 4. Коллаж к введению в задачу

Задание. Выясните, кому была вручена медаль «За оборону Сталинграда» с удостоверением № 00001. В качестве подсказки приведем слова, которые принадлежат этому человеку: «...Чем дальше мы уходили от Сталинграда, тем больше думали о нем, постоянно возвращались к памятным боям, черпая в них силу для новых сражений, не раз вспоминали чудесных товарищей – сталинградских рабочих, руководителей партийных и советских организаций, чья любовь, забота о наших нуждах, необычайная отзывчивость всего населения согревала наши души, вливала в нас новые силы».

Ответ: слова принадлежат генералу М.С. Шумилову, ему и была вручена первая медаль «За оборону Сталинграда».

Задача «У книжной полки»

Введение. Непосредственными участниками боевых действий в ходе Сталинградской битвы были военнослужащие и военные журналисты, впоследствии ставшие авторами книг по военной тематике (фото 5).

Фото 5. Коллаж к введению в задачу

Задание. Проведите литературно-исторические изыскания и назовите книги, авторы кото- рых были непосредственными участниками боевых действий в ходе Сталинградской битвы. Приведите краткие сведения о воинских частях, в которых они служили, и военных операциях Сталинградской битвы, в которых участвовали авторы. Каким термином в советской литературе обозначают эти произведения? Предложите к этим книгам собственные аннотации и иллюстративный материал (подлинные фото, документы, карты, имеющие отношение к событиям, которые описывают авторы и проч.).

Ответ: к произведениям «лейтенантской прозы» относятся книги следующих участников Сталинградской битвы:

– Михаила Алексеева «Мой Сталинград»;

– Владимира Богомолова «За оборону Сталинграда»;

– Юрия Бондарева «Горячий снег»;

– Василия Зайцева «За Волгой для нас земли не было. Записки снайпера»;

– Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Задача «Воевала образцово.Истребляла неумолимо»

Введение. Немало этих артиллерийский орудий разило вражескую живую силу и технику на земле Сталинградской. В действующей армии легкую и надежную пушку нарекли нежным именем «Зося». Когда И.В. Сталину продемонстрировали ее в деле, он признал орудие «шедевром в проектировании артиллерийских систем». Маршал Воронов Н.Н. писал, что эта пушка была любимицей наших артиллеристов и грозой гитлеровских танков. Другое прозвище орудия было более вдохновляющим, оно отражало его скорострельность и другие выдающиеся боевые характеристики (фото 6).

Фото 6. Коллаж к введению в задачу

Задание.

-

1. Найдите и опубликуйте «портрет Зоси».

-

2. Как еще величали пушку красноармейцы?

-

3. Как она называлась по номенклатуре вооружения?

-

4. Назовите ее легендарного конструктора.

-

5. В чем еще была уникальность этого артиллерийского орудия времен Великой Отечественной войны?

Ответ: пушка ЗИС-3 именовалась еще «Залп имени Сталина». По номенклатуре это советская 76,2-мм дивизионная и противотанковая пушка образца 1942 года, индекс ГРАУ— 52-П-354У. Главный конструктор — Василий Гаврилович Грабин. Он сформулировал свой подход к ее созданию следующим образом: «Наш тезис был таков: пушка, в том числе каждый ее агрегат и механизм, должна быть малозвенной, должна состоять из наименьшего числа деталей, но не за счет их усложнения, а за счет наиболее рациональной конструктивной схемы, обеспечивающей простоту и наименьшую трудоемкость при механической обработке и сборке. Конструкция деталей должна быть настолько проста, чтобы их можно было обрабатывать с помощью простейших приспособлений и несложным инструментом. И еще одно условие: механизмы и агрегаты должны собираться каждый в отдельности и состоять из узлов, в свою очередь собирающихся каждый самостоятельно. Главным фактором во всей работе стали экономические требования при безусловном сохранении служебно-эксплуатационных качеств пушки».

ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Орудие было способно стрелять и осколочно-фугасными, и кумулятивными снарядами, прожигавшими броню толщиной 90 мм, к тому же оно было скорострельным. Благодаря своим выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам, эта пушка признается специалистами одним из лучших орудий Второй мировой войны. ЗИС-3 стало первым в мире артиллерийским орудием, производство которого было поставлено на конвейер.

Задача «Стратеги ратных побед»

Введение. Всем хорошо известны такие крупные военные операции, разработанные советским командованием, как, «Марс», «Уран», «Искра» и др. Однако в истории Великой Отечественной войны были кодовые наименования и другого рода. В них сияет отблеск великой полководческой доблести нашего Отечества. В них запечатлелись героические имена воителей земли русской (фото 7).

Фото 7. Коллаж к введению в задачу

Задание.

-

1. Какие военные операции времен Великой Отечественной войны с такими кодовыми названиями вы можете назвать? Когда и где они проводились?

-

2. Предлагаем вам обратиться к победным событиям прошлого и вспомнить легендарные имена военачальников русской истории. Если бы вы разрабатывали Сталинградскую стратегическую наступательную операцию «Уран», имя какого выдающегося полководца вы взяли бы для ее кодового обозначения?

-

3. Аргументируйте ваш выбор. Ответов на этот вопрос может быть несколько. Важна глубина и точность обоснования.

К ответу на 1-й вопрос:

Операция «Кутузов»

ОРЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 12 июля – 18 августа 1943 г. Проводилась войсками Брянского, Центрального фронтов и частью сил Западного фронта. В ходе наступления дополнительно были введены управления 11-й общевойсковой, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий, 5 танковых, 1 механизированный и 1 кавалерийский корпуса, 11 дивизий. В рамках данной операции проведены Болховско-Орловская и Кромско-Орловская фронтовые наступательные операции. Продолжительность – 38 суток. Ширина фронта – 400 км. Глубина продвижения советских войск – 150 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений – 4–5 км, танковых и механизированных – 7–10 км.

Операция «Полководец Румянцев»

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ завершающая операция Курской битвы 3–23 августа 1943 г. Проводилась войсками Воронежского и Степного фронтов. В ходе наступления дополнитель- но были введены управления 4-й гвардейской, 47-й и 57-й армий, танковый и механизированный корпуса, 19 дивизий и 2 бригады. В рамках данной операции проведены Белгородско-Бого-духовская и Белгородско-Харьковская фронтовые наступательные операции. Продолжительность – 21 сутки. Ширина фронта – 300–400 км. Глубина продвижения советских войск – 140 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений – 7 км, танковых и механизированных – 10–15 км.

Операция «Суворов»

СМОЛЕНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 7 августа – 2 октября 1943 г. Проводилась войсками Калининского и Западного фронтов. В ходе боевых действий дополнительно были введены 2-й гвардейский танковый, 3-й гвардейский кавалерийский корпуса и 2 дивизии. В рамках данной операции проведены Спас-Деменская, Ельнинско-Дорогобужская, Духовщинско-Демидовская, Смоленско-Ро-славльская фронтовые наступательные операции. Продолжительность – 57 суток. Ширина фронта – 400 км. Глубина продвижения советских войск – 200–250 км. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений – 4–5км, танковых и механизированных – 6–10 км.

Операция «Багратион»

БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 23 июня – 29 августа 1944 г. Одна из крупнейших стратегических операций второй мировой войны. Проводилась войсками

1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при участии Днепровской военной флотилии. В составе 1-го Белорусского фронта действовала 1-я армия Войска Польского. В ходе операции дополнительно введены управления 2-й гвардейской и 51-й армий, 19-й танковый корпус и 24 дивизии. По характеру боевых действий и содержанию выполненных задач Белорусская стратегическая операция делится на два этапа: первый этап: 23 июня – 4 июля 1944 г., второй этап: 5 июля – 29 августа 1944 г. Продолжительность – 68 суток. Ширина фронта – 1100 км. Глубина продвижения советских войск – 550–600 км. Среднесуточные темпы наступления: на первом этапе – 20–25 км, на втором – 13–14 км.

Заключение. Подводя итоги, подчеркнем, что составление и решение ситуационных историко-краеведческих задач, включающее сбор информации и осмысление ситуаций из истории Великой Отечественной войны, позволяет в обучении истории и во внеурочной деятельности создавать условия учащимся для присвоения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прежде всего, гражданско-патриотических ценностей – патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. А также культурно-исторических ценностей – историческая память, преемственность поколений, единство народов России; морально-нравственных ценностей – высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным.