Ситуационный центр управления развитием территории: концепция, архитектура, схема функционирования, информационно-аналитическое обеспечение

Автор: Черемисина Евгения Наумовна, Спивак Лев Феликсович, Спивак Иван Львович

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам создания ситуационного центра управления развитием территорией (СЦУРТ) при Институте системного анализа и управления Международного университета «Дубна». Представлена схема информационных потоков, связывающих органы управления территорией, СЦУРТ и систему мониторинга. Предложена иерархия функций поддержки принятия решений (ППР), включающая пять уровней: описание текущего состояния территории, распознавание и ранжирование изменений, анализ тенденций, прогноз развития, выработка рекомендаций. Изложен единый методологический подход к реализации функций ППР, базирующийся на концепции объектной карты территории (ОКТ). Описано информационно-аналитического обеспечение для реализации основных функций ППР в среде ГИС.

Ситуационный центр, поддержка принятия решений, распознавание изменений, анализ тенденций, прогноз развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14122603

IDR: 14122603

Текст научной статьи Ситуационный центр управления развитием территории: концепция, архитектура, схема функционирования, информационно-аналитическое обеспечение

По большому счету практика управления имеет дело с тремя типами сложных динамических систем: технологическими процессами, организациями и территориями. В историческом разрезе задачи управления территориями были сформулированы еще во времена Платона, задачи управления предприятиями и организациями обрели свой статус значительно позже, а задачи управления технологическими процессами порождены потребностями ХХ века. В тоже время степень автоматизации функций управления этими системами носит абсолютно противоположный характер. На сегодняшний день в мире создано огромное число успешно функционирующих автоматизированных систем управления технологическим процессами (АСУТП) и достаточно большое количество автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП), а вот примеров удачно реализованных автоматизированных систем управления развитием территории (АСУРТ) практически нет. Этот парадокс объясняется, главным образом, различием в уровне сложности объектов и задач управления [1, 2].

АСУТП относятся к категории замкнутых систем, функционирование которых можно описать на языке конечных автоматов, в частности, используя HIPO-диаграммы по схеме «вход-обработка-выход», или представить в виде конечного графа, каждая вершина которого может быть описана по этой схеме. При этом как входные, так и выходные параметры измеряются в количественных шкалах. Эффективность функционирования АСУТП оценивается на основе формальных критериев, имеющих ясный физический смысл (количество произведенных продуктов, количество затраченных ресурсов или их комбинации). Современные АСУТП являются практически полностью автоматическими. Человек в них выполняет роль оператора, контролирующего ход процесса и при необходимости осуществляющего непосредственное вмешательство, предусматривающее конечный набор действий, определяемых инструкцией (регулирование, отключение, переход на специальный режим работы и т.п.). Квалификация оператора, хотя и является важным условием, обычно доступна широкому кругу людей и может быть приобретена в процессе обучения.

АСУП функционально являются более сложными, чем АСУТП. Они относятся к категории частично-открытых систем, которые должны эволюционировать на протяжении всего жизненного цикла объекта управления и адаптироваться с учетом изменений последнего. Предприятие, обычно, представляют в виде иерархической структуры подразделений и технологических процессов, связанных материальными, финансовыми и информационными потоками. В рамках АСУП может функционировать несколько различных АСУТП, но управление организацией нельзя свести только к управ- лению технологическими процессами. В АСУП возникают новые важные задачи, связанные, в частности, с управлением персоналом. Деятельность организаций оценивается на основе множества комплексных экономико-социальных критериев, часть из которых недостаточно формализована. Хотя по вопросам управления организациями написано множество толстых учебников, компетенция и личные качества руководителя имеет ключевое значение. Хорошо известно, что несмотря на огромные затраты, вложенные в развитие теории управления организациями за последние 50 лет, число банкротств неуклонно возрастает [3].

Самые большие трудности связаны с созданием АСУРТ. Они относятся к категории открытых систем. АСУРТ в принципе нельзя построить сразу, в законченном виде. Она должна непрерывно расти и развиваться, что бы с одной стороны, адекватно отражать реальные изменения в состоянии территории, а с другой - наращивать функциональные возможности, обеспечивая расширение круга пользователей и приложений. Управление территорией качественно сложнее управления организацией. В пределах территории может функционировать множество различных организаций, каждая из которых преследует свои собственные интересы и выгоды. Сотрудники организаций связаны, прежде всего, совместной деятельностью и преследуют единую корпоративную цель. Для них важна общая прибыль. Население территорий связано, прежде всего, совместным проживанием. Для многих из них качество среды обитания, исторические и культурные традиции имеют не меньшую ценность, чем доходы.

Концептуальную основу теории организаций образуют идеи специализации и интеграции. В основу теории управления территориями, по-видимому, необходимо дополнительно положить принципы районирования, т.е. разделения территорий на однородные районы, кластеризации, рационального использования ресурсов и устойчивого развития [2, 4].

Несмотря на многократные попытки, построить адекватную нормативную теорию управления территориями пока никому не удалось. Тому есть ряд причин. Критерии управления территориями должны учитывать не только экономические и социальные, но и экологические, политические, нравственные, культурные, исторические, ментальные и другие факторы. Разработать такие критерии, которые позволили бы согласовывать и гармонизировать множество различных противоречивых интересов, не просто, да и вряд ли это в принципе возможно. Поэтому процесс принятия решений по управлению территорией - это всегда поиск компромисса различных интересов, часто по принципу выбора наименьшего из зол. При принятии решений руководители территорий могут опираться только на свой опыт да на советы великих предшественников. Они практически всегда находятся в условиях неопределенности и, зачастую, не могут рассчитать не только отдаленные, но и краткосрочные последствия своих решений. Даже возможности использования метода аналогий крайне ограничены. Поэтому роль первого руководителя - чрезвычайно важна. При одних руководителях территории благоденствуют, при других - приходят в упадок.

Сегодня в России недостаток научно-обоснованных методов и интеллектуальных технологий поддержки принятия решений особенно остро ощущается на муниципальном и региональном уровнях. Как показывает мировой опыт, эффективная система управления территорией должна базироваться на «трех китах»:

-

- системе мониторинга, обеспечивающей оперативный сбор разномасштабной информации, объективно отражающей текущее состояние дел в регионе;

-

- комплексе математических моделей, позволяющих строить научно-обоснованные прогнозы развития ситуации при различных начальных условиях и управляющих воздействиях;

-

- информационно-аналитических средствах, позволяющих генерировать, анализировать и выбирать наиболее предпочтительные рекомендации и сценарии управления.

Современные тенденции создания АСУРТ предусматривают интеграцию всех трех компонент в рамках ситуационных центров управления развитием территории (СЦУРТ). При этом система мониторинга служит информационным фундаментом, на котором выстраиваются аналитические средства прогнозирования и поддержки принятия решений (ППР). Как правило, СЦУРТ сопряжены с центра-

Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании» Выпуск №2, 2014 год ми приема данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Это существенно расширяет функциональные и пространственные возможности мониторинга.

Наиболее перспективной представляется организация СЦУРТ при федеральных и региональных вузах. Вузы располагают необходимой материально-технической базой и квалифицированным кадровым потенциалом, хорошо знакомым со спецификой местных условий и проблем. Кроме того, они пользуются финансовыми льготами при приобретении дорогостоящих технических и программных средств. Не мене важно, что организация СЦ при вузах позволяет существенно повысить качество профессиональной подготовки студентов, которые на стадии обучения получают возможность принять участие в решении актуальных практических задач и могут реально способствовать устойчивому развитию своих регионов.

В статье изложены принципы организации и архитектура СЦУРТ, который создается на базе института системного анализа и управления (ИСАУ) университета «Дубна». Планируется, что СЦУРТ будет ориентирован на обслуживание органов управления территорий трех масштабных уровней: области, района и города. При этом, независимо от масштаба территории, используется единая схема реализации функций поддержки принятия решений (ППР) [5].

Концептуальная схема поддержки принятия решений в системе управления развитием территории

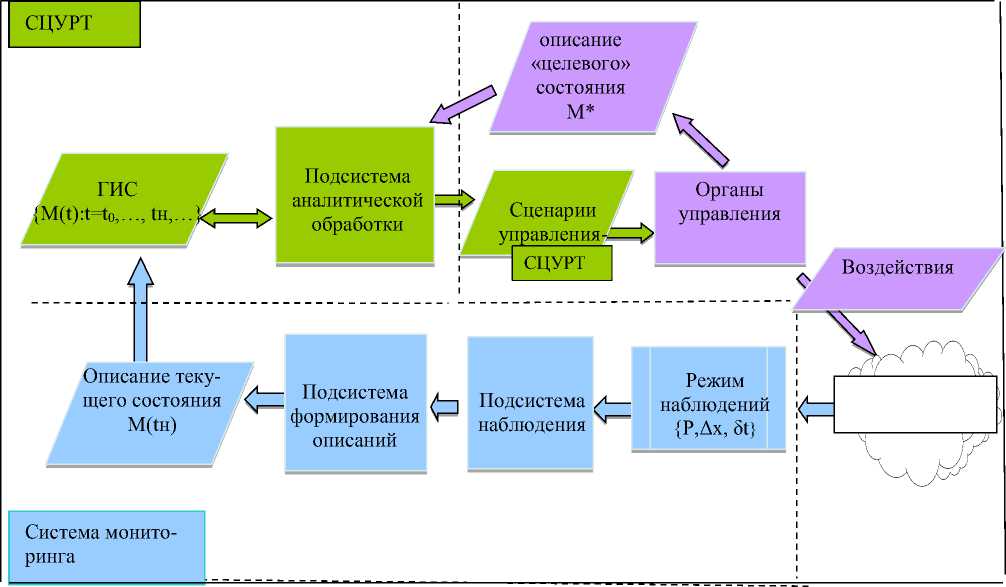

На рис. 1 представлена укрупненная схема информационных потоков, связывающих органы управления территорией, СЦУРТ и систему мониторинга.

Рис. 1. Схема информационных потоков в системе управления развитием территории

В компетенцию органов управления территорией входит:

-

- определение целей и приоритетов развития территории, включая описание целевого состояния или целевой модели территории;

-

- выбор критериев для оценки текущего уровня развития территории и его «близости» к целевому;

-

- выбор управляющих воздействий (из набора предложенных альтернатив) с учетом их ожидаемой эффективности и возможных последствий;

-

- контроль реализации выбранных воздействий и их коррекция при необходимости.

Основное назначение СЦУРТ – информационно-аналитическое обслуживание органов управления для более эффективного выполнения этих функций. В отличие от кризисных центров, ориентированных на быстрое реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций, СЦУРТ призван ежедневно снабжать лиц, принимающих решения (ЛПР) информацией, необходимой для выполнения повседневной работы по управлению территорией. Фактически СЦУРТ выполняет роль «интеллектуального шлюза» между системой мониторинга и ЛПР.

Система мониторинга отвечает за регулярную поставку объективной и полной информации о текущем состоянии потенциала территории, который определятся количеством и качеством населения, проживающего в пределах территории, природными ресурсами территории и социальноэкономической инфраструктурой, созданной трудом поколений. Перечень измеряемых параметров (P), пространственные характеристики сети наблюдения (Δx) и режимы сбора данных (δt) определяются задачами управления. Результаты наблюдений используются для формирования описания состояния территории. На основе анализа описаний и вырабатываются рекомендации для принятия решения.

При создании СЦУРТ университета «Дубна» за основу была принята функциональная схема поддержки принятия решений, изображенная на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема поддержки принятия решений по управлению развитием территории

Отметим, что схема носит итеративный характер и в процессе принятия решений может многократно повторятся, начиная с любой функции. Реализация каждой функции по существу сводится к решению соответствующей задачи. При этом задачи, находящиеся на более высоких уровнях иерархии, используют результаты решения задач нижележащих уровней. Следовательно, создание информационно-аналитического обеспечения (ИАО) СЦУРТ нужно осуществлять также снизу вверх, т.е. сначала реализовать функции описания и распознавания изменений (это позволяет решать, в частности, задачи учета и контроля использования природных ресурсов территории), а затем постепенно расширять аналитические возможности в направлении прогноза и выработки рекомендаций.

В настоящее время наиболее эффективные технологические решения задач управления развитием территорий базируются на использовании геоинформационных систем. Современные ГИС являются чрезвычайно мощным и очень удобным инструментом создания ИАО СЦУРТ. Ниже описана цепочка ГИС-технологий, позволяющая реализовать функций ППР для территорий различного масштаба.

Описание состояния территории

Первой и чрезвычайно важной функцией ППР является описание состояния территории. Подчеркнем, что от качества описания зависит точность решения всех остальных задач, в первую очередь, детектирование и ранжирование изменений в состоянии территории. Для описания различных категорий объектов (природные ресурсы, население, социально-экономическая инфраструктура) традиционно используют различные схемы и стандарты описания. В дальнейшем мы ограничимся описаниями пространственных и атрибутивных характеристик объектов, которые могут быть представлены в картографическом виде. Карты строятся в процессе мониторинга. Для построения карт могут быть использованы как космические снимки, так и данные наземных наблюдений. Процедура построения карт территории на основе космических снимков называется тематическим дешифрированием. Различают задачи объектного и параметрического дешифрирования / 6/. В результате объектного дешифрирования на снимках выделяются границы наземных объектов заданных классов подстилающей поверхности и строится растровая карта, каждый пиксель которой принадлежит объекту определенного класса. Перечень классов определяет содержательную нагрузку карты. Такие карты в дальнейшем будем называть объектной картой территории (ОКТ).

В каждый текущий момент времени t ОКТt позволяет отображать множество фактов и утверждений следующих видов:

-

1) в пределах территории Т имеются объекты разных классов. Перечень классов объектов определяется классификатором А = { А k : к = 1, K } ;

-

2) индивидуальный объект aw принадлежит классу Ад., т.е. a^ ^ е А^ : l = 1, L ;

-

3) границы индивидуального объекта задаются вектором координат a^( X s ) = a^(Xл '| ,■■■, x s );

-

4) значение интегрального свойства c объекта a в момент времени t равно qt , т.е. qt = ci [ akl ];

-

5) классы объектов Ak1 и Ak2 в момент времени t связаны отношением Rt {Ak1,Ak2}. В частности, бинарное отношение «граничить» представляет собой множество пар индивидуальных объектов имеющих общую границу.

Построенные по результатам мониторинга ОКТ накапливаются в ГИС территории, начиная с момента t 0 с определенным временным шагом Δ t. Таким образом, содержание базы данных ГИС территории Т представляет собой постоянно пополняемый временной ряд ОКТ, отражающий динамику изменения состояний территории:

БД ГИС (Т) = {ОКТ t0 , ОКТ t0+- Δ t , … , ОКТ t- Δ t , ОКТ t , …}.

Распознавание и ранжирование изменений

Для детектирования изменений в состоянии территории необходимо регулярно сравнивать ОКТ, отвечающие последовательным моментам времени по схеме:

{ <Было (ОКТр)> ----><Стало(ОКТ1 2 )>}.

Разумеется, для объективного выделения различий, ОКТ должны формироваться по единой технологии, обеспечивающей пространственное совмещение и равенство размеров всех пикселей растра. В этом случае два состояния территории, представленные в виде ОКТ, будут иметь конечное число допустимых различий, перечень которых приведен в таблице 1. Таким образом, проблема сравнения ОКТ фактически сводится к регистрации соответствующих различий [7].

Таблица 1. Перечень допустимых различий ОКТ

|

Что изменилось |

Было: ОКТt 1 |

Стало: ОКТt 2 |

Вид различия |

|

Количество классов объек тов |

A t , = { A : k = 1, K t , } |

A t 2 = { A k : k = I K , 2 } |

K t 2 * K t 1 |

|

Количество объектов данного класса |

A k = { a kl : 1 = 1 L t 1 } |

A k = { a kl : 1 = 1 L t 2 } |

Lt 2 * Lt 1 |

|

Пространственное положение объекта |

X t 1 = ( x , ,•••, x St 1 ) |

Xt 2 = ( X i ,•••, x S, 2 ) |

X t 2 * X t 1 |

|

Площадь (количество пикселей) конкретного объекта |

qt1 = ci 1 akl ] |

qt 2 = ci 1 akl ] |

qt 2 * qt 1 |

|

Суммарная площадь объектов данного класса |

Q t 1 = 2 c i [ aki ( x s ) ] |

Qt 2 = 2 ci l akl ( xs ) ] |

Qt 2 * Qt 1 |

|

Пространственные отношения между объектами |

R t 1 { A k . , A k 2 ) = = { k 1 e K t 1 ; k 2 e L t 1 } |

R t 2 { A k . , A k 2 } = = { k 1 e K t 2 ; k 2 e L t 2 } |

K t 2 * K t 1 ; Lt 2 * Lt 1 |

Отметим, что обнаружить различия - только половина дела. На практике серьезной проблемой является их разделение на существенные и не существенные с точки зрения управления территорией. Для ранжирования изменений по важности необходимы специальные критерии.

Методика распознавания и количественной оценки изменений при сравнении ОКТ подробно описана в отдельной статье этого сборника [8]. Отметим, что интегральная мера, предусматривающая комплексную оценку обнаруженных различий с учетом их важности, имеет вид:

Л (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) = f ( Х 1 , Х 2 , Х 3Л4 , Х 5 ) где:

Х 1 (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) - локальная мера, оценивающая различия в количестве классов объектов;

Х 2 (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) - локальная мера, оценивающая различия в количестве объектов каждого класса;

Х з (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) - локальная мера, оценивающая различия в площадях объектов различных классов;

Х 4 (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) - локальная мера, оценивающая различия пространственном положении объектов; Х 5(ОКТ1, ОКТ2) - локальная мера, оценивающая различия в отношениях между объектами .

В простейшем случае интегральная мера может быть представлена линейной комбинацией локальных мер:

Л (ОКТ 1 , ОКТ 2 ) = Z S i X i (ОКТ 1 , ОКТ 2 ); i = 1, ^,5, где 8 i - весовые коэффициенты соответствующих различий.

Карты, интегральная мера различия которых меньше, считаются, соответственно, более похожими.

Примечание. При детектировании различий необходимо учитывать эффект накопления малых изменений. В частности, различия между последовательными (текущим и предшествующим) состоя- ниями могут быть несущественными, но если сравнивать ОКТ, отвечающие началу и концу достаточно большого интервала времени, то изменения могут оказаться значимыми.

Список литературы Ситуационный центр управления развитием территории: концепция, архитектура, схема функционирования, информационно-аналитическое обеспечение

- Черемисина Е.Н., Спивак И.Л. Концептуальные основы построения автоматизированных систем управления территориями// Геоинформатика. - 2011. - № 4. - C. 14-46.

- EDN: OKKIFH

- Воронин Ю.А., Черемисина Е.Н. О базовых задачах искусственного интеллекта в мультидисциплинарных исследованиях.- Новосибирск: ИВГи МГ СО РАН, 2001. - Ч.1. - 2002. - Ч.2.

- Артемьева Е.Н. Анализ статистики банкротств в США (2005-2010г.г.). - [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankruptcyaction.com.

- Воронин Ю.А., Спивак Л.Ф. Теория районирования и управление территориями. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. - С. 230.

- EDN: QQJGJN

- Черемисина Е.Н., Спивак Л.Ф., Спивак И.Л. Информационно-аналитическое обеспечение ситуационного центра управления территорией // Геоинформатика. - М.: ВНИИгеосистем, 2013. - № 3. - С. 1-7.

- EDN: RBMAIB

- Спивак И.Л. Задачи тематического дешифрирования в системах космического мониторинга // Геоинформатика. - М.: ВНИИгеосистем, 2010. - №4. - С. 61-65.

- EDN: NBFEBP

- Спивак Л.Ф., Спивак И.Л. Методика количественной оценки изменений картографических результатов мониторинга // Геоинформатика. - М.: ВНИИгеосистем, 2010. - № 2. - С. 41-46.

- EDN: MNJXYN

- Спивак Л.Ф., Спивак И.Л., Соколов А. Интерактивный комплекс сравнения цифровых карт. // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. - 2014. - №2. - [Электронный ресурс]. URL: http:/www.sanse.ru/archive/32.

- Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. - С. 320.

- EDN: SUMOIH