«Сказать мгновению: остановись». Поэтика цитаты и аллюзии в творческой истории романа «Бесы» Ф. М. Достоевского

Автор: Тарасова Н.А.

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье уточняется текст черновых записей Достоевского к роману «Бесы», которые не опубликованы полностью и прочитаны исследователями с неточностями. Установление аутентичного текста этих записей позволяет раскрыть новые факты творческой истории «Бесов» и проанализировать литературные и библейские цитаты и аллюзии, использованные автором при разработке романного замысла, а также биографические мотивы, содержащиеся в печатном тексте романа. Черновая запись «Сказать мгновению: остановись» отсылает к фаустовской теме, занимающей важнейшее место в творческом процессе Достоевского в 1870-е гг. В статье предпринят сравнительный анализ русских переводов «Фауста» Гете, к которым писатель мог обращаться в работе над «Бесами», а также определены особенности авторской трактовки слов о прекрасном мгновении и значение последних для художественной структуры романа и для образа Степана Трофимовича Верховенского. Данный образ рассматривается также в контексте содержания 143-го псалма о Давиде и Голиафе, аллюзийные отсылки к которому обнаруживаются в черновом автографе «Бесов» и ранее не исследовались. Связь образа Верховенского-старшего с указанным литературным и библейским контекстом определяет специфику смысловых корреляций между черновым и печатным текстом «Бесов», отражая вместе с тем и ряд биографических мотивов, в частности — воспоминание писателя о рождении, крещении и смерти дочери Сони Достоевской.

Ф. М. Достоевский, А. Г. Достоевская, И.-В. Гете, М. В. Ломоносов, Бесы, Фауст, Псалтирь, 143-й псалом, цитата, аллюзия, биографический контекст, Русская церковь в Женеве, женевский Крестовоздвиженский собор

Короткий адрес: https://sciup.org/147248214

IDR: 147248214 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15022

Текст научной статьи «Сказать мгновению: остановись». Поэтика цитаты и аллюзии в творческой истории романа «Бесы» Ф. М. Достоевского

Н овые факты творческой истории «Бесов» обнаруживаются при исследовании чернового автографа романа (см. также: [Тарасова, 2023, 2024, 2025]), содержащего записи, которые не опубликованы полностью и прочитаны исследователями с неточностями:

« О 1, я хочу чтобъ она ударила меня въ другую щеку, я ей подставлю другую мою 2 щеку, comme dans votre livre 3 и буду ца-ловать слѣды ея ногъ! 4 О, я теперь понялъ что значитъ подставить другую… ланиту. Я никогда, никогда не понималъ этого — а теперь только сталъ понимать <.>5 Я хочу страдать, страдать: О позорный <,> позорный развратъ, позорный комфортъ < ! > О ложь! 6 Vingt ans, vingt ans! 7» (ОР РГБ. Ф. 93.I.1.3/16. Л. 2 об.8).

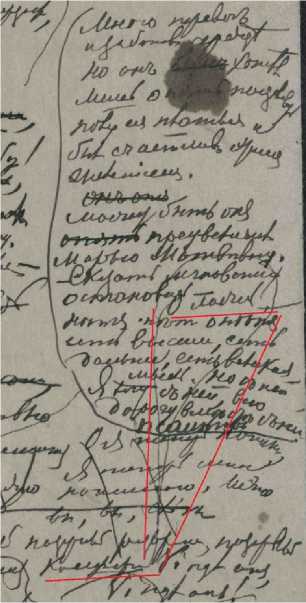

На полях справа рядом с приведенным текстом находятся наброски:

«Много тревогъ и заботъ въ сердцѣ. Но онъ 9 хотѣлъ лишь опять поцаловать полу ея платья и былъ счастливъ этимъ желанiемъ. 10

Можетъ быть онъ преувеличилъ 11 Марью Матвѣвну.

— Сказать мгновенiю остановись — нѣтъ<,> нѣтъ<,> о нѣтъ<,> есть высшее, есть дальнее, есть великая мысль. Но съ ней. Я хочу съ ней, всю дорогу вмѣстѣ съ ней. ПСАЛТИРЬ12» (ОР РГБ. Ф. 93.I.1.3/16. Л. 2 об.).

Илл. 1. Фрагмент чернового автографа «Бесов»

Fig. 1. A fragment of the draft autograph of the “Demons”

В Д30 восклицание «О ложь!» ошибочно включено в контекст этих набросков, неточно прочитаны отдельные слова, в том числе цитата из «Фауста» Гете, и пропущена помета «ПСАЛТИРЬ», завершающая записи на полях:

«— Сказать: мгновение остановись. — О ложь; нет , нет, о нет, есть высшее, есть дальше , есть великая мысль. Но с ней. Я хочу с ней, всю дорогу вместе с ней» [Д30; т. 12: 103].

В действительности запись « О ложь! » сделана на свободном месте листа, а цитированные наброски — уже поверх этой записи, отнесение которой к слову « комфортъ » обозначено соединительной линией (см. Илл. 1 ). Новое прочтение автографа позволяет уточнить, что слова о прекрасном мгновении Степан Трофимович не воспринимает как «ложь» — помета « О ложь! » относится к совсем другому месту текста (« О позорный <,> позорный развратъ, позорный комфортъ < ! > О ложь! ») и отражает попытки героя переосмыслить свою жизнь.

Слова «Сказать мгновению: остановись» восходят к тексту конкретного источника. Известно, что «Фауста» Достоевский читал в русских переводах. В научном описании библиотеки Достоевского указаны два перевода «Фауста», хронологически предшествующие роману «Бесы» (1870–1872), — Э. Губера (1838, первая часть трагедии) и М. Вронченко (1844, обе части трагедии, вторая — в прозаической форме) 13 . Достоевский вспоминал «Фауста» в переводе Губера, имеющем посвящение «незабвенной памяти А. С. Пушкина» 14 , «в числе самых сильных и важных впечатлений своей юности» [Серман: 48]. В. М. Жирмунский приводит следующие характеристики этих переводов: «…пересказан ный Губером довольно свободно, его "Фауст"

сохраняет в общем верность мысли оригинала и сыграл большую культурную роль при первом ознакомлении русских читателей с трагедией Гете»; «…перевод Вронченко отличается известной суховатой точностью, которая, правда, не передает лирической атмосферы оригинала, но зато, при скудости и сосредоточенности словесного выражения, избегает тех цветов собственного красноречия, которыми украшали Гете позднейшие переводчики» [Жирмунский: 416, 418; подробнее с. 410–423]. Надо сказать, что Достоевский критически отнесся к принципу издания переводов «Фауста» по частям: «Перевод выпусками по 1-й книжке издавать нельзя, публика помнит выпуски Гете. Невозможно» (см.: [Д30; т. 28, кн. 1: 92], письмо к М. М. Достоевскому, июль — начало августа 1844 г.) — и выделял позднее перевод Н. А. Холодковского, опубликованный в издании «Собрание сочинений Гете в переводах русских писателей, изданных под редакцией Н. В. Гербеля» (СПб., 1878–1880): «Если он любит поэзию — пусть читает Шиллера, Гете, Шекспира в переводах и в изданиях Гербеля…» (см.: [Д30; т. 30, кн. 1: 237], письмо неустановленному лицу (Николаю Александровичу) от 19 декабря 1880 г.). Как следует из хронологии дат, в период работы над «Бесами» «Фауст» в переводе Н. А. Холодковского не мог быть известен писателю.

Текстовое сопоставление важно как подтверждение того, что Достоевский ориентировался на конкретный перевод:

Сцена «Кабинет. Фауст и Мефистофель» ( пер. Губера )

Фауст

Я твой от той поры, когда на ложе лени

Я лягу в первый раз с покойною душой,

Когда от ласк твоих, от лживых убеждений

С самодовольствием взгляну на образ свой

И грудь обманешь ты восторгом упоений,

Тогда я твой, тогда я твой!

Вот мой заклад.

Сцена «Кабинет Фауста» ( пер. Вронченко )

Фауст

О, чуть на ложе лени я паду, Чуть для души покой найду, Чуть от твоих бесовских обольщений, Самодовольный сердцем и умом,

Забудусь в неге наслаждений — Пусть день тот будет мне последним днем!

Что держишь ли заклад?

Мефистофель И будет с нас.

Фауст

Я по рукам готов сей час.

И если я скажу мгновенью:

Тебе я рад! остановись!

Я отдаюсь уничтоженью

И ты над жертвой веселись!

Пускай тогда твой плен прервется, Мой смертный час пробьет стеня, Пусть маятник с часов сорвется, Пусть минет время для меня!

Мефистофель Запомню я твое условье.

( Фауст, 1838 : 74–75)

Мефистофель Держу!

Фауст

Давай же! и когда мгновенью я скажу:

«Не улетай, ты так прекрасно!» Я сам тогда погибнуть буду рад;

Тогда влеки меня в свой ад, И там владей мной самовластно! Тогда пусть для меня пробьет Година смертно-роковая;

Пусть станет стрелка часовая

И кончит время свой полет!

Мефистофель Смотри, чтоб после жаль чего не стало!

( Фауст, 1844 : 76–77)

Сравнение приведенных текстовых фрагментов показывает, что в черновом автографе «Бесов» содержится неполная цитата из «Фауста» в переводе Губера (см. ниже с. 213, 219).

По-видимому, для Достоевского в этом издании имел значение не только текст «Фауста», но и предисловие переводчика к этой публикации, на которое стóит обратить более пристальное внимание 15. Губер, в частности, говорил о значении фаустовского сюжета для мирового искусства, подчеркивая общечеловеческий характер темы:

«Фауст навсегда останется одним из могущественнейших предметов Поэзии, потому что идея его тесно связана с внутреннею жизнию человека, потому что все мы более или менее пережили хотя одну из пестрых глав этого предания. В истории Фауста заключена история целого человечества. Эта борьба, это стремление к безусловному познанию, эта сила, эта немощь, это высокомерие всегда найдут живой отголосок в сердцах людей. Поэт, развивая идею Фауста, никогда не будет подражателем, потому что он сам отразится в нем, как в верном зеркале. Идея та же, но в тысяче новых видов, в бесконечном разно образии» ( Ф ауст, 1838: XXII).

В описании проблематики «Фауста», как она изложена Губером, узнаются черты «ищущих» героев Достоевского (ср.: [Лейтес: 36], [Педько: 40]), нередко смешивающих свободу со своеволием 16 :

«Ум человека стремится к познанию; мир вещественный, доступный его исследованиям, не удовлетворяет бурного, врожденного стремления. Погружаясь в созерцание духовного, отвлеченного мира, этот ум доходит до предела человеческого изучения. Пред ним неразгаданное начало жизни; горе ему, ежели он, уповая на слабые силы свои, не устрашится вопрошать природу о вечных, непроницаемых тайнах ее! Смирение, сознание собственной немощи — удел человека, когда стоит он перед лицом невидимого создателя. Но бурное стремление ума, не признающего этих благодетельных границ, истощится в напрасной, высокомерной борьбе — и вера, этот краеугольный камень жизни, с ужасом скроется при дерзких вопросах сомнения. Отвергая единственный путь к спасению, человек идет по дороге своего произвола и этот произвол ведет его к погибели »17 (курсив мой . — Н. Т .) ( Фауст, 1838 : XI).

Говоря об интерпретации фаустовской темы в трагедии Гете, Губер замечает, что поэт «вывел героя предания из темной сферы чернокнижника и алхимика средних веков», сделав его «символом нашего духовного стремления», изобразив «в судьбе его судьбу человечества»:

«У него является Фауст отважным бойцом в страшной борьбе веры и познания, в борьбе, столь гибельной для мыслящего ума человека. Он стоит на страшной границе земного знания, там, где прерывается слабая нить изучения, где безмолвствует смелое слово самых отважных философических систем, там, где совершается таинственный процесс соединения духа и плоти! Здесь кончается лукавое, бесполезное мудрствование, здесь одна только вера подает нам посох спасения. Но и это религиозное доверие, это смиренное благоговение многими добывается только в борьбе с мятежным умом, как отрадный плод успокоенного сомнения. Мирное самоотвержение, тихое, терпеливое смирение не дано человеку безусловно. Он из детской колыбели переходит в мир труда и испытания. На первых ступенях науки его поджидает сомнение; каждый шаг на поприще знания совершается на счет невинной, детской беспечности, на счет утешительных, безмятежных верований младенчества. Пройти сквозь мрак земных противоречий — его назначение. Оно исполняется возвращением к в ер е » (курсив мой. — Н. Т .) ( Фауст, 1838 : XXVII–XXVIII).

Далее Губер, говоря о религиозном содержании фаустовской темы, использует выражение, которое позднее прозвучало в романе «Братья Карамазовы» и в одной из записей Достоевского в последней рабочей тетради за 1880–1881 гг.:

«Многие проходили этот печальный путь и в горниле сомнения очищали грешную душу для новых подвигов смирения, для новой веры, для новой жизни! И в этой борьбе, и в этой возможности пройти дорогой борения к отрадной пристани веры, заключается основная идея, великая, нравственная идея бессмертного создания Гете» (курсив мой. — Н. Т. ) ( Фауст, 1838 : XXIX).

Ср.:

«Но для жизни мало одной "осанны", надо, чтоб "осанна"-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде» [Д30; т. 15: 77];

« Стало быть не какъ мальчикъ же я вѣрую во Христа и его исповѣдую, а черезъ большое горнило сомнѣнiй моя осанна прошла, какъ говоритъ у меня-же, въ томъ же романѣ чортъ » (РГАЛИ. Ф. 212.1.17. С. 56; ср.: [Д30; т. 27: 86]).

О фаустовской теме применительно к роману «Бесы» писали неоднократно, в числе первых — Вяч. Иванов: «Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я , дерзающим и зачинательным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа — в "Фаусте" Гете. Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй части трагедии, тожественна и с Еленою, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин — отрицательный русский Фауст, — отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа» [Иванов: 440–441].

Именно в «Бесах» (и позднее в «Дневнике Писателя» 1876 г., см.: [Д30; т. 22: 6]) заходит речь о Гете, на что указывал А. Бем, подчеркивая значение его творчества для Достоевского [Бем: 213], — имеются в виду слова Степана Трофимовича Верховенского:

«…я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете, или как древний грек» [Д35; т. 10: 34].

С Верховенским-старшим связано в романе и упоминание трагедии Гете, с которой сравнивается поэма Степана Трофимовича:

«Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть "Фауста"» [Д35; т. 10: 9–10].

Бем в этой связи замечал: «Известно, как широко в русской литературе было распространено мнение, что вторая часть "Фауста" Гёте лишена художественного значения 18 . Тургенев, воспитанный на немецкой философии, нашел даже возможным написать, что "вторая часть Фауста глупа" 19 . Достоевский, очевидно, держался другого мнения. Правда, говоря о поэме Степана Трофимовича из "Бесов", он как бы косвенно осуждает вторую часть "Фауста" за ее "аллегоричность" 20 » [Бем: 229]. Уточним, что Достоевский, используя слово «аллегория», скорее, следовал определению переводчика в примечаниях к публикации:

«Во второй части живой мир мало-помалу исчезает; на месте его появляется мир иносказательный, вполне аллегорические события и лица, среди которых даже Фауст и Мефистофель теряют свой прежний знакомый нам образ — мы, следственно, тут беспрестанно должны разгадывать притчи, переводить иносказания на язык общепонятный. Нечего делать — примемся за эту египетскую работу, станем отыскивать смысл аллегорий , начиная с главнейши х» (курсив мой. — Н. Т. ) ( Фауст, 1844 : 398).

«Посредствующим звеном» между «Фаустом» и «Бесами» Бем, вслед за Вяч. Ивановым, видел образ Гретхен, «связанный с идеей "вечной женственности"» и в романе Достоевского отраженный в образе Хромоножки [Бем: 231]. Исследователь отметил и сходство мотивов обоих произведений: «Пожар Заречья, который наблюдает из окон залы Скворешниковского дома Ставрогин с Лизой после вместе проведенной здесь ночи, закончившей их роман, невольно вызывает в памяти другой пожар, зарево которого видит Фауст с балкона своего дворца во второй части трагедии. Гибели Филемона и Бавкиды, ставших поперек дороги прихоти Фауста, отвечает гибель капитана Лебядкина и его сестры, Марьи Тимофеевны» [Бем: 232]. Сцены «Фауста» символичны. Героя, любующегося просторами своих владений, раздражает звон колокола, раздающийся с той стороны, где находятся хижина Филемона и Бавкиды и часовня, заслоняющие вид:

«Несносный звон! он мне — нож в сердце! С этой стороны моим владениям конца нет, а там — там чужое: роща, хижина, часовня! чужое! это нестерпимо — бежал бы отсюда! <…> Будь оно проклято, это место! <…> там, на холме, хотел бы я построить каланчу; оттуда обозревал бы мои владения — так нет, холм принадлежит не мне! Стыжусь сам, сознаваясь, что с ума от этого схожу! богатство хуже нищеты, если оно не помогает приобресть то, чего желаешь. Вдобавок ко всему еще этот проклятый колокол!» ( Фауст, 1844 : 346–347).

Мефистофель, словно предвосхищая последующие события, отвечает:

«Действительно досадно: то и делают, что звонят, будто на похороны какие!» ( Фауст, 1844 : 347).

Фауст посылает Мефистофеля переселить стариков «на ту прекрасную усадьбу, которая уже была им предложена» ( Фауст, 1844 : 348). В сцене «Темная ночь» Филемон и Бавкида погибают, о чем Фауста извещает Мефистофель:

«Прости нам! без беды не обошлось. Старики предложений твоих и слушать не хотели; надлежало употребить силу; тут какой-то молодец, гостивший в хижине, вздумал защищаться и был, по неосторожности, убит; старик же и старуха умерли со страху. В суматохе как-то загорелась раскиданная по полу солома — теперь горит все» (Фауст, 1844: 349).

Фауст в гневе отвечает:

«Разве вы были глухи? Я желал мены, а не насилия! сто проклятий вам, окаянные!» ( Фауст, 1844 : 349).

В переводе Вронченко в этом месте возникает удвоение смысла: в обращенной к силам зла реплике «сто проклятий вам, окаянные!» последнее слово и означает «проклятые» (устар. окаянный — «проклятый, отверженный церковью», ср. др.-рус. «несчастный, жалкий, грешный» 21 ).

По мнению М. В. Педько, Достоевский мог учитывать еще одно издание губеровского перевода «Фауста» (1859) 22 , которое включает пересказ второй части трагедии [Педько: 8]. Губер пересказывает текст Гете, перемежая прозаическое изложение сценами диалогов героев (прозой и в стихах) и иногда добавляя свой комментарий. В издании 1859 г. соответствующие сцены переданы так:

«Ф аус т. Проклятый звон! Как он меня смущает! Впереди мое владение, кажется, бесконечно; а тут, за спиной, меня мучит досада; завистливые звуки напоминают мне, что мое владение не полно, что эти липы, эти старые хаты, эта бедная часовня, — не мои. Захочу ли там отдохнуть, меня пугают чужие тени…» ( Фауст, 1859 : 337)23.

На слова Мефистофеля:

«…И не твоя ли высокая мысль, не твой ли труд одержали победу над морем и землею? Отсюда…» ( Фауст, 1859 : 338) —

Фауст отвечает:

«Проклятое отсюда ! Оно меня и бесит. Тебе, оборотливому демону, я должен открыть, чтò меня так мучит и чего я все-таки стыжусь. Я бы не хотел, чтобы эти старики там оставались наверху. Я бы желал иметь эти липы; немногие деревья портят всё мое владение. Я бы выстроил наместо их высокую башню, открыл бы глазу широкое пространство и видел бы оттуда всё, что я совершил. Одним бы взглядом я окинул огромный подвиг человеческого ума; отсюда я бы придумал и устроил всё, чтò нужно.

О, как ужасно чувство малейшего недостатка для богача! Звон этого колокола, благовоние лип для меня нестерпимо. И здесь разрушается всё мое могущество; как избавиться от этой мысли! Колокол гудит, а я в отчаянии!» ( Фауст, 1859 : 338).

В отличие от перевода Вронченко, здесь Мефистофель не упоминает о похоронном звоне, а говорит:

«Разумеется, какая-нибудь досада должна же отравлять твои наслаждения. Я согласен; всякому благородному уху неприятен этот резкий звон» ( Фауст, 1859 : 338–339).

Сцена гибели стариков и объяснений по ее поводу существенно сокращена и передается одним абзацем, который завершается переходом к другой сцене — ослепления Фауста:

«Ф аус т. Ступай же и отведи стариков. Ты знаешь прекрасное местечко, которое я для них выбрал.

Но Мефистофель не разделяет филантропических идей Фауста, который уже боится греха. Присутствие Мефистофеля влечет за собою проклятие. Демон страшно исполняет данное поручение: он поджигает бедную хату стариков, которые вместе с гостем своим делаются жертвами пламени, в то время, когда несчастный Фауст мечтает о новом, покойном жилище, устроенном для них. Густой дым, который поднялся над развалинами хижины, расходится и превращается в четыре страшные привидения: они приближаются к дворцу в виде безобразных старух» ( Фауст, 1859 : 339).

По мысли Бема, «в сущности, отдавая это приказание о насильственном переселении стариков, в глубине сознания Фауст как бы благословил и все неожиданные последствия, какие при этом могли произойти» [Бем: 232–233]. Последняя реплика героя в соответствующей сцене:

«Помрачилось небо; пожар потухает; от него веет ветерок — мне что-то страшно» ( Фауст, 1844 : 350).

В изложении Губера эта мысль передана словами:

«Но Мефистофель не разделяет филантропических идей Фауста, который уже боится греха » (курсив мой. — Н. Т .) ( Фауст, 1859 : 339).

Для героя Достоевского «смысл происшедшего ясен, может быть, даже более ясен, чем для гетевского Фауста»: «Если Фауст чувствует только приближение легкого дуновения жути (Schauerwindchen), то русский Фауст смотрит правде в глаза и мужественно идет навстречу гибели. На мольбу Лизы сказать ей, что он неповинен в пролитой крови, он выносит себе последнее осуждение: "Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты и не остановил убийц". Подобно Фаусту, Ставрогин после сцены пожара и гибели ставших на его пути ни в чем не повинных людей, сам быстро близится к концу» [Бем: 236].

Бем обратил внимание на связь эпизода пожара Заречья и трагической истории Лизы Тушиной: «…на первой сцене лежит отсвет пожара идиллического домика Филемона и Бавкиды, сцены, которая невольно вызывала и в памяти у Достоевского преступление Фауста, совершенное им по отношению к Гретхен. Понятно, почему в "Бесах" трагедия Гретхен обернулась "законченным романом" Лизы Тушиной» [Бем: 240]. Прямые отсылки к «Фаусту» имеются в диалоге Ставрогина с Лизой:

«— Я совсем не знаю, о чем вы говорили… Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду, знали иль нет? Не лгите, знали или нет?

— Знал… — тихо вымолвил он.

— Ну, так чего же вам: знали и оставили " мгновение " за собой . Какие же тут счеты?

— Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и всё совершенная правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла .

…Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою… впрочем, вам не для чего; у вас так еще много будет разных "часов"и "мгновений" .

— Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, — вскричал он в отчаянии. — Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя. Да, "я оставил мгновение за собой" ; я имел надежду… давно уже… последнюю… Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил… Я, может быть, верую еще и теперь.

— За такую благородную откровенность отплачу вам тем же: не хочу я быть вашею сердобольною сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке; та с вами поедет куда хотите» [Д35; т. 10: 445–447] (cм. также: [Бем: 241–242]).

Объясняя слова Лизы Тушиной о «часах» и «мгновениях», Бем предполагал, что Достоевский в «Бесах» дает отсылки к «Фаусту», ориентируясь на перевод А. Н. Струговщикова [Бем: 242], однако указанная нами выше черновая запись к роману, содержащая слова «Сказать мгновению: остановись», свидетельствует о том, что писатель пользовался переводом Э. Губера, в котором, помимо этого выражения, также используется и слово «час» (см. выше, с. 207). Струговщиков передает тот же эпизод иначе (сцена «Кабинет»):

«И по рукам!

Пускай в то самое мгновенье, Когда услышишь ты хоть раз, Что я скажу: "помедли час,

Прекрасен ты!" — мое паденье, Пускай свершится, час мой бьет, Окончится твое служенье И время на косу падет!»24

В словах о «мгновении» у Гете и в указанной сцене у Достоевского Бем видел «намек, в котором тонко подчеркнут односторонний, направленный только к себе, без учета ближнего, смысл "счастья"» [Бем: 242].

И черновые материалы, и печатный текст романа «Бесы» подтверждают справедливость мысли Е. А. Федоровой о том, что «аллюзии к "Фаусту" возникают в связи с образом не только Ставрогина, но и Степана Трофимовича» [Федорова: 118, см. также с. 119–120], тем более что Ставрогин является воспитанником Верховенского-старшего. По замечанию М. В. Педь-ко, Степан Трофимович «становится творцом <…> самораз-вивающейся жизненной философии» своих учеников, и «в этом смысле параллель с Гете — творцом художественного мира "Фауста" вряд ли можно назвать несознательной», не случайно герой сравнивает себя с Гете, в его комнате висит портрет Гете, а «в художественной реальности романа порожденные его учительством "бесы" обрастают плотью гетевских образов» [Педько: 61].

В черновой записи Достоевского, как и в целом в сценах с книгоношей Софьей Матвеевной, читающей Степану Трофимовичу новозаветные тексты [Д35; т. 10: 556–557, 558], и с Варварой Петровной в финале романа, важна тема про-зрения 25 . В этом случае вновь возникает параллель с текстом Гете. Фауст перед с мертью слепнет:

«Фауст

Так, злобные, терзаете вы род человеческий! От демонов, я знаю, избавиться трудно — духовные узы неразрешимы; но твоей власти, забота, я никогда не признàю.

Забота

Испытай ее на прощанье! Другие бывают слепы во всю жизнь; ты, Фауст, ослепни перед смертью!» ( Фауст, 1844 : 353) (см. также: Фауст, 1859 : 343).

Ослепший герой думает, что по его распоряжению продолжается расширение его владений ( «Как весело слышать стук заступов, голоса работников! О, стесню я море!» ( Фауст, 1844 : 354) ) , тогда как это духи (Лемуры) по приказу Мефистофеля роют Фаусту могилу. Фауст восклицает:

«Последний вывод мудрости состоит вот в чем: жизнь и лучшие дары ее должны быть, в каждом человеческом возрасте, наградою беспрерывных трудов, ежедневной, опасной борьбы с препятствиями. О, как бы я желал жить среди целого народа таких свободно-ревностных деятелей! Тогда я мог бы сказать мгновению: "не улетай, ты так прекрасно — след мой на земле не исчезнет в продолжение веков!" — В предощущении столь высокого блаженства наслаждаюсь я теперь наивысочайшим мгновением» (Фауст, 1844: 355), — и тут же падает в могилу26.

Ср. с соответствующим местом в переводе Губера:

«Ф ауст . Болото тянется вдоль по горам: оно заражает всё, до чего я добился. Мое последнее желание состоит в том, чтобы отвести от моих владений это вредное болото. Тогда бы я открыл новые области целым миллионам людей, и они бы поселились там в деятельной свободе, хотя и не безопасно, на зеленых, плодородных полях; привольно было бы людям и стадам на новой земле, на холмах, взгроможденных трудами человека; внутри раскинется роскошная земля; пускай разъяренное море нахлынет волнами, оно уступит общему сопротивлению и отойдет. Я весь предан этой мысли; в ней заключается крайний вывод человеческой мудрости. Только тот достоит жизни и свободы, кто каждый день должен их завоевать для себя. Так младенец, муж и старец, прожили бы здесь, окруженные опасностями, свои назначенные сроки. На такую толпу хотел бы я взглянуть; с вольным народом стоять на свободной земле! Тогда бы я мог сказать мгновенью: Остановись! Тебе я рад! — И целые столетия не уничтожили бы следов моего существования. — В предчувствии этого высокого счастия я вкушаю теперь высшее мгновение жизни!

Роковое слово, на котором был основан договор с Мефистофелем, произнесено; срок наступил, и Фауст умирает. Мефистофель, окруженный Лемурами, принимает свою добычу» ( Фауст, 1859 : 344–345).

Обратим внимание на то, что именно в издании губеров-ского перевода в 1859 г. слова о прекрасном мгновении воспроизводятся в той последовательности, в какой они прозвучали позднее в черновой записи Достоевского («сказать мгновенью: Остановись!» / «— Сказать мгновенiю остановись —»).

Интерпретация образа Фауста в указанных сценах в изложении Вронченко и Губера заметно разнится: в первом случае Фауст предстает ослепшим и физически, и духовно, во втором — Фауст перед смертью, уже после диалога с Заботой, начинает осознавать то, что с ним происходит. Губер интерпретирует последующие события так:

труженик находит успокоение от тяжких трудов земного странствия, от бурных страстей и от сомнений, которые везде его преследовали.

В ся эта картина спасения Фауста проникнута трогательным стремлением души человеческой, для которой земля только временная обитель. Душа — только гость на земле; ее ожидает другая родина, и она, освободясь от бренной одежды праха, улетает на лоно любви и милосердия» ( Фауст , 1859 : 346–347).

«Здесь наконец просыпается в Фаусте горькое сознание проклятия, которым обременяет его страшное присутствие демона. Фауст чувствует необходимость нравственного очищения. <…> …волшебный мир духов уже не имеет над ним привычного влияния; будущее его не смущает; ревностное исполнение настоящих обязанностей успокоивает деятельного слепца. Он трудится для человечества, и в исполнении своих благодетельных намерений находит полную награду за благородные бескорыстные труды. И среди этой деятельности к нему приходит смерть. Она застает его за исполнением его последнего желания» ( Фауст, 1859 : 344).

Это различие трактовок также стоит подчеркнуть, так как в черновом автографе «Бесов» слова о прекрасном мгновении звучат именно в контексте темы преображения героя: Степан Трофимович незадолго до смерти, в отличие от Фауста Вронченко и подобно Фаусту Губера, обретает внутреннее зрение. Как отмечает Е. А. Федорова, чтение Нагорной проповеди «побуждает героя к покаянию»: «— Друг мой, я всю жизнь мою лгал» [Д35; т. 10: 556] (ср. в цитированном нами черновике с пометой «О ложь!»), а «главные истины Степан Трофимович произносит после признания в любви Варваре Петровне, исповеди и причащения святых даров»; он «полемизирует с "Фаустом"»: «Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку… должны, непременно должны! Это обязанность самого человека так устроить; это его закон — скрытый, но существующий непременно…» [Д35; т. 10: 566], формулируя после этого «закон бытия человеческого» [Федорова: 131, 133]:

«Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает… Друзья мои, все, все: да здравствует Великая Мысль! Вечная, безмерная Мысль! Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть Великая Мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хотя бы нечто великое. Петруша… О, как я хочу увидеть их всех опять! Они не знают, не знают, что и в них заключена всё та же вечная Великая Мысль!» [Д35; т. 10: 567].

В черновом наброске к этому месту окончательного текста также содержатся слова о «высшем», о «великой мысли», и они продолжены в черновике пометой «ПСАЛТИРЬ», указывающей на еще один источник, значимый для развития темы. Эстетствующий скептик, каковым он проявляется на протяжении романа, Верховенский-старший переживает именно те чувства, которые описал Губер в своем предисловии к переводу «Фауста», говоря о перерождении грешной души и о ее возвращении к вере (см. выше, с. 209). И хотя Хроникер сомневается в искренности Степана Трофимовича: «В самом ли деле он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры», — он отмечает всё же: «…но он твердо и, говорят, с большим чувством произнес несколько слов прямо вразрез многому из его прежних убеждений» [Д35; т. 10: 566]. Двойственность восприятия Степана Трофимовича Хроникером здесь соотносима с неоднозначностью интерпретации образа Фауста в русских переводах. На возможность преображения Верховенского-старшего указывают отсылки и к евангельскому тексту: «…друг мой, когда я понял… эту подставленную ланиту, я… я тут же и еще кой-что понял…» [Д35; т. 10: 566]), и к Священному Писанию («вечная Великая Мысль»), и упомянутое сокрушение о лжи, являющееся красноречивой оценкой жизненного пути героя 27 .

Исследователи неоднократно отмечали в произведениях Достоевского отсылки к Псалтири. По сообщению Н. Г. Михно-вец, указавшей на комментарии первого академического ПСС Достоевского и работы Н. В. Балашова, О. Меерсон, Б. Н. Тихомирова, к библейскому контексту произведений писателя относятся 1, 7, 13, 17, 21, 26, 34, 41, 43, 50, 51, 52, 62, 67, 101, 104, 117, 118, 136, 142-й псалмы [Михновец, 2005: 61] (см. также: [Тихомиров: 81, 94–95, 105–106, 140, 153, 195–196]). Вместе с тем «круг текстов, в которых цитируется тот или иной уже отмеченный исследователями псалом, можно расширить» [Михно-вец, 2005: 61] (см. также: [Михновец, 2006: 152–263]). Справедлива мысль о том, что «перспективы для обнаружения цитат из других — еще не введенных в научный оборот — псалмов открыты» [Михновец, 2005: 61]. Одна из таких ранее неизвестных отсылок к Псалтири обнаруживается в черновом автографе романа «Бесы».

Помета «ПСАЛТИРЬ» находит свое объяснение в другом фрагменте рукописи — в наброске диалога с книгоношей, из которого становится ясно, о каком псалме говорит Степан Трофимович:

«Вы просты, вы говорите словоерсъ и опрокидываете чашку на блюдечко съ этимъ безобразнымъ кусочкомъ, но въ васъ есть нѣчто прелестное — я вижу28 по вашимъ глазамъ.29 Да, женщина… блаженъ кому Богъ посылаетъ всегда женщ<ин>у и…30 и я думаю даже что я въ нѣкоторомъ восторгѣ. О, и на большой дорогѣ31 есть высшая мысль — вотъ что я хотѣлъ сказать — а то я все сбивался! вотъ теперь только я вспомнилъ<,> а то я все не то говорилъ.32 Да,33 новый другъ мой: Pour moi une femme c’est tout.34 Я не могу не жить подлѣ женщи<ны>. Но не бойтесь меня… Я только подлѣ. Jamais je ne pourrais…35 Впрочемъ это моя тайна, которая… Впрочемъ я сбиваюсь и кажется нѣсколько36 глупо. Я почти какъ на лунѣ. На лунѣ.37 Да, я почти какъ на лунѣ, совсѣмъ какъ на лунѣ.38 Я какъ тамъ, dans ce petit livre,39 я пойду сражаться съ Голіафомъ разврата и новаго невѣжества… Я избранъ…40 Не избралъ Богъ красивѣе и выше меня, comme dans ce petit livre,41 а избралъ бѣднаго Степана Трофимови<ча>42 и я ихъ — размозжу…43 и cette ingrate44<,> увидите. — Oh, je suis comme dans la lune.45 И зачѣмъ они насъ повезли оттуда>46» (ОР РГБ. Ф. 93.I.1.3/15. Л. 1, 1 об.; ср.: [Д30; т. 12: 93]).

В окончательный текст эта черновая запись вошла в переработанном виде, и прямые отсылки к библейскому источнику исчезли (тем важнее их указать, основываясь на материале чернового автографа):

«Я чувствую, что ваш взгляд и… я удивляюсь даже вашей манере: вы простодушны, вы говорите слово-ерс и опрокидываете чашку на блюдечко… с этим безобразным кусочком; но в вас есть нечто прелестное, и я вижу по вашим чертам… О, не краснейте и не бойтесь меня как мужчину. Chère et incomparable, pour moi une femme c’est tout47. Я не могу не жить подле женщины, но только подле… Я ужасно, ужасно сбился… Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину, и… и я думаю даже, что я в некотором восторге. И на большой дороге есть высшая мысль! вот — вот что я хотел сказать, про мысль, вот теперь и вспомнил, а то я всё не попадал» (см.: [Д35; т. 10: 550, см. также с. 549]).

В черновике Степан Трофимович говорит о 143-м псалме (в синодальном переводе псалом «Давида [против Голиафа]»), на который указывают строки « я пойду сражаться съ Голіафомъ разврата и новаго невѣжества… Я избранъ… », « Не избралъ Богъ красивѣе и выше меня, comme dans ce petit livre <как в этой книжке ( фр .), то есть в Псалтири>», « Вотъ — вотъ что главное подкрѣпило меня, какъ въ этомъ псаломѣ… ».

<л. 1 об.> и отмечен линией-«стрелкой». В основном тексте <л. 1> на вставку указывает знак «крест в круге», с двумя стрелками от знака в сторону <л. 1 об.>, поставленный после слов « а то я все не то говорилъ » (см. выше сноску 32). Незачеркнутый вариант: И зачѣмъ они повезли насъ [ дальше ] <зачеркнуто и восстановлено> {въ} <незавершенная правка>?

47 Дорогая и несравненная, для меня женщина — это всё ( фр .).

Приведем текст псалма в синодальном переводе:

«Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой. Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень. Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся; блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их; простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши — как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших; да будут волы наши тучны; да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс. 143:1–15)48.

Псалом принято рассматривать как благодарственную песнь Давида Господу за одержанную победу, история которой восходит к 17-й главе Первой книги Царств, где описываются события войны царя Саула с филистимлянами и повествуется о том, как один филистимлянин, богатырь Голиаф, предложил израильтянам поединок: если их воин победит его, то филистимляне будут повиноваться израильтянам, если же Голиаф его умертвит, то израильский народ будет служить филистимлянам. Об этом узнал юный пастух Давид, посланный отцом к старшим братьям, бывшим в войске царя Саула. Давид убедил Саула разрешить ему сражаться, и тот благословил его именем Господа. Давид отказался от доспехов, оставив себе только пастушеский посох и взяв пять камней из источника и пращу, и тем не менее он победил Голиафа со словами:

«…ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил…» (1 Цар. 17:45).

Известно, что в библиотеке Достоевского были «издания Псалтири на славянском и русском языках» [Библиотека Достоевского: 107], а также «Стихотворное переложение псалмов пророка и царя Давида, составляющих Псалтирь», — предположение об этом издании как имевшемся в библиотеке писателя «подкрепляется воспоминаниями внучатого племянника Д<остоевского> С. А. Иванова, на которые опирается Г. Ф. Коган. С. А. Иванов, в частности, вспоминает: "Отцу моему в наследство достались шестнадцать книг из библиотеки Достоевского. Особый интерес представляли четыре, с пометами Федора Михайловича, но они давно переданы музею. Последнюю из этих четырех — "Псалмы царя Давида" — я передал Московскому музею" (Иртыш. (Семипалатинск). 1981. 25 марта). Нахождение вышеупомянутой книги в настоящее время неизвестно» [Библиотека Достоевского: 108].

Указанный сборник стихотворных переложений Псалтири открывается кратким введением на церковнославянском языке «О чтении Псалтири», содержащим строки, которыми можно было бы пояснить обращение Степана Трофимовича именно к этому библейскому источнику:

«Пение псалмов души украшает, Ангелов на помощь призывает, возвышает в нас веру, надежду и любовь, при уповании на Иисуса Христа, Искупителя нашего, заглаждает наши грехи.

Пение псалмов — для старцев утешение, для юнош украшение, для ума совершенство, для человека грешника — укрепление в подвигах покаяния. Псалтирь всем нам — отрада и успокоение»49.

Псалом 143 опубликован здесь в стихотворном переложении — это «парафрастическая ода» М. В. Ломоносова (1743). Впервые она была напечатана в издании «Три оды парафрастическия псалма 143, сочиненныя чрез трех стихотворцев, из которых каждой одну сложил особливо» (СПб., 1744). Помимо Ломоносова в этой книге представили свои поэтические переложения псалма А. П. Сумароков и В. К. Тредиаковский, а сама публикация явилась результатом спора о стихосложении. Ломоносов полагал, что каждый стихотворный размер «обладает своими, только ему присущими выразительными качествами и что поэтому применение того или иного размера должно зависеть от "состояния и важности материи", т. е. от жанра и темы поэтического произведения <…>. Того же мнения был и Сумароков. Тредиаковский же считал, что "ни которая из сих стоп (т. е. размеров) сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение"; он отрицал, иначе говоря, зависимость размера от темы и жанра и утверждал, что в любом жанре и при любой теме допустим любой размер. <…> С точки зрения Ломоносова и Сумарокова, такая "высокая материя", как псалом, требовала ямба, Тредиаковский же полагал, что пригоден в этом случае и хорей, который при "нежности" имеет, как он говорил, и "высокость". Условились, что Ломоносов и Сумароков переложат псалом ямбами, а Тредиаковский — хореями и что все три опыта будут представлены затем на суд читателей» [Ломоносов: 902–903, примеч. В. Н. Макеевой].

В издании 1869 г., которое мог читать Достоевский, «парафрастическая ода» Ломоносова предваряется заголовком, включающим первый стих 143-го псалма на церковнославянском языке, и кратким толкованием и поучением:

«Пророк благодарит Господа за победу, полученную им над Голиафом; и за другие благодеяния, последовавшие за сим; и при том просит Бога учинить его победителем над Филистимлянами. В таинственном же разуме предвозвещает о победе Иисуса Христа и Церкви Его над диаволом; а тем самым научает и нас во всех затруднениях прибегать к Богу; по получении же от Него помощи, изъявлять пред Ним свою благодарность»50.

Приведем текст этого стихотворного переложения:

«Благословен Господь мой Бог,

Мою десницу укрепивый, И персты в брани научивый, Сотрет врагов взнесенный рог.

Заступник и Спаситель мой, Покров, и милость и отрада, Надежда в брани и ограда, Под власть мне дал народ святой.

О Боже! что есть человек?

Что Ты ему Себя являешь, И так его Ты почитаешь, Которого толь краток век.

Он утро, вечер, нощь и день

Во тщетных помыслах проводит; И так вся жизнь его проходит, Подобно как пустая тень.

Склони, Зиждитель, небеса, Коснись горам, и воздымятся, Да паки на земли явятся Твои ужасны чудеса.

И молнией Твоей блесни,

Рази от стран гремящих стрелы, Рассыпь врагов Твоих пределы, Как бурей плевы разжени.

Меня объял чужой народ, В пучине я погряз глубокой, Ты с тверди длань простри высокой, Спаси меня от многих вод.

Вещает ложь язык врагов, Десница их сильна враждою, Уста обильны суетою;

Скрывают в сердце злобный ков.

Но я, о Боже! возглашу

Тебе песнь нову повсечасно51;

Я в десять струн Тебе согласно Псалмы и песни приношу.

Тебе, Спасителю Царей, Что крепостью меня прославил, От лютого меча избавил, Что враг вознес рукой своей.

Избавь меня от хищных рук И от чужих народов власти,

Их речь полна тщеты, напасти, Рука их в нас наводит лук.

Подобно масличным древам Сынов их лета процветают, Одеждой дщери их блистают, Как златом испещренный храм.

Пшеницей полны гумна их,

Несчетно овцы их плодятся, На тучных пажитях хранятся Стада в траве волов толстых.

Цела обширность крепких стен, Везде столпами укрепленных, Там вопля нет в стогнах стесненных, Не знают скорбных там времен.

Счастлива жизнь моих врагов!

Но те светлее веселятся, Ни бурь, ни громов не боятся, Которым Вышний Сам покров»52.

Лейтмотивом речи Степана Трофимовича становится осознание фальшивости, ложности пройденного пути (восклицание «О ложь!» в черновом наброске с упоминанием Псалтири и слова о сражении с «Голиафом разврата и нового невежества»), и этот же мотив звучит в тексте псалма в его вариациях — в Псалтири: «Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень»; «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница — десница лжи»; в оде Ломоносова: «О Боже! что есть человек? / Что Ты ему Себя являешь, / И так его Ты почитаешь, / Которого толь краток век. / Он утро, вечер, нощь и день / Во тщетных помыслах проводит; / И так вся жизнь его проходит, / Подобно как пустая тень»; «Вещает ложь язык врагов…». Обратим внимание на то, что в одном из черновых вариантов монолога Степана Трофимовича имеются строки:

« О, и на большой дорогѣ есть высшая мысль — вотъ что ободрило меня только лишь я узналъ дѣйствительную жизнь ! Вотъ — вотъ что главное подкрѣпило меня, какъ въ этомъ

-

52 Стихотворное переложение псалмов пророка и царя Давида. С. 264– 266.

псаломѣ… Присутствiе высшей мысли всегда и вездѣ <—> в отъ что нужно прежде всего, а я — я ощущаю себя даже свободнѣе и вольнѣе прежняго… О! Vingt ans! 53 Но простимъ, простимъ. Я точно воскресъ » (ОР РГБ. Ф. 93.I.1.3/15. Л. 1, см. выше, с. 223, сноску 32).

Эти слова указывают на то, что прозрение героя мыслится как обретение Истины в христианском понимании, то есть как освобождение и воскресение души. Созвучны лексические параллели между текстами: «Пение псалмов <…> для человека грешника — укрепление в подвигах покаяния», «Благословен Господь мой Бог, / Мою десницу укрепивый…» 54 (Ломоносов), « подкрѣпило меня, какъ въ этомъ псаломѣ …» (Достоевский).

Стоит подчеркнуть, что, вне зависимости от того, какой из возможных источников вспоминал Достоевский в работе над «Бесами», ветхозаветную историю о победе Давида над Голиафом он знал с самого детства по книге «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового Завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером»55, по которой, как сообщала А. Г. Достоевская, «учился читать» (цит. по: [Панюкова, 2016: 126]). В этом издании история о Голиафе, как и другие, сопровождается «полезными нравоучениями» и «благочестивыми размышлениями», толкующими библейский сюжет. В нравоучениях, в частности, выделены ключевые идеи рассказа, как например: «Сильной не должен надеяться на силу свою. Хотя Голиаф ростом был вдвое против Давида; однако сей победил его»56 (ср. со словами Степана Трофимовича в черновике: «Не избралъ Богъ красивѣе и выше меня <…> а избралъ бѣднаго Степана Трофимови<ча>»). Комментарий, названный «благочестивыми размышлениями», указывает, как и другие сходные толкования, на символический смысл истории: «…Голиафом должно назвать сатану: а Иисус Христос занимает место Давидово»57. Возможно, именно это устойчивое толкование сюжета о Давиде и Голиафе повлияло на отказ Достоевского от данной библейской аллюзии как составляющей образа Верховенского-старшего, не вошедшей в окончательный текст романа.

Тем не менее динамика развития образа Степана Трофимовича определяет смысловые корреляции между черновым и печатным текстом «Бесов». Речь героя, подобно вдохновенной речи пророка Давида, обращенной к Господу, становится своеобразным гимном веры и молитвой о спасении, что соответствует и содержанию диалогов с книгоношей, читающей Верховенскому-старшему Нагорную проповедь, Апокалипсис и строки из Евангелия от Луки об изгнании бесов. Немаловажно и то, что речь эта, в параллель с 143-м псалмом, включающим молитву Давида о народе («Блажен народ, у которого Господь есть Бог»), произносится Степаном Трофимовичем именно в тот момент, когда он видит народ вблизи, находится с ним рядом, вне привычного ему окружения. Тем более значимым становится известное восклицание Шатова, обращенное к Верховенскому-старшему:

«Вы мало того что просмотрели народ, — вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все, и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!» [Д35; т. 10: 35].

В окончательном тексте романа параллелью сражению «с Голиафом разврата и нового невежества» становятся евангельские строки об изгнании бесов (Лк. 8:32–36), прочитанные книгоношей Софьей Матвеевной по просьбе Степана Трофимовича и вынесенные Хроникером и автором в эпиграф ко всему повествованию58.

В печатном тексте «Бесов» Псалтирь прямо упоминается в другой сцене, но снова в связи со Степаном Трофимовичем Верховенским — в его словах об «административном восторге», обращенных к Варваре Петровне во время рассказа о появлении фон Лембке в роли нового губернатора:

«En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок, в одной из наших заграничных церквей, — mais c’est très curieux,59 — выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes60, пред самым началом великопостного богослужения, — vous savez ces chants et le livre de Job… 61 — единственно под тем предлогом, что "шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время…", и довел до обморока… Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montré son pouvoir…62» [Д35; т. 10: 50–51].

Здесь — по-французски — Степан Трофимович говорит не только о псалмах, но и о Книге Иова. Как замечает М. А. Ионина, «первые впечатления самого Достоевского о Книге Иова связаны именно с его детскими воспоминаниями о великопостной службе. Позже, в романе "Братья Карамазовы", Достоевский подробно опишет этот свой собственный детский духовный опыт в рассказе старца Зосимы о его детстве» [Ионина: 8]. По мнению исследовательницы, основной темой эпизода «Бесов», включившего упоминание библейской книги, является «тема социализма, уточняющаяся как болезнь русского общества, зараженного европейским либерализмом, как отрыв русской интеллигенции от народа, от русских народных корней и от "веры отеческой" (291; 145), что воплощено, в частности, в образе Степана Трофимовича, либерала 1840-х годов. В связи с этим показательно, что название Книги Иова оформлено здесь как текст на французском языке» [Ионина: 10].

Н. М. Чирков, указывая, что в «Братьях Карамазовых» «Достоевский излагает первое детское впечатление Зосимы от содержания книги Иова», отметил параллель между ее содержанием и «Фаустом» Гете: «Эта библейская книга есть древнейшая теодицея. Знаменательно, что "Фауст" Гете в своем "Прологе в небесах" повторяет в новом варианте концепцию книги Иова. Дух света дает свободу действий Мефистофелю в отношении Фауста, как Бог в книге Иова дает свободу действий дьяволу в отношении Иова. "Фауст" Гете дает теодицею и ее антитезис в лице Мефистофеля, и "Братья Карамазовы" также развертывают теодицею в "Русском иноке”, а ее отрицание — в "Легенде о великом инквизиторе" и в главе "Черт. Кошмар Ивана Федоровича"» [Чирков: 235].

Помимо этого своеобразной объединяющей отсылкой к Книге Иова в контексте содержания 143-го псалма становится мотив богоизбранности, возникающий в словах Степана Трофимовича о борьбе с Голиафом: « Я избранъ … Не избралъ Богъ красивѣе и выше меня <…> а избралъ бѣднаго Степана Трофи-мови < ча >».

В приведенной выше цитате из печатного текста «Бесов», кроме аллюзий на Псалтирь и Книгу Иова, содержатся упоминание «одной из наших заграничных церквей» и короткий рассказ, который не получил исследовательского комментария, в том числе в первом академическом ПСС . В основе рассказа о том, как «какой-то дьячок» «выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство», может находиться реальная история: на это указывает сам характер повествования (слова Степана Трофимовича «я вот прочел»).

Обычно такого рода сюжеты восходят к газетной хронике — постоянному чтению Достоевского, в том числе в период его пребывания за границей. Но в этом случае есть некоторые основания думать, что автор «Бесов» мог завуалировать происхождение истории. Описанный эпизод, по-видимому, восходит к рассказам А. Г. Достоевской, зафиксированным в ее дневнике 1867 г. Известно, что Анна Григорьевна любила, находясь за границей, посещать и осматривать храмы, что отмечает и комментатор ее дневника63. В воскресной записи от «10 <ноября> / 29 <октября>» упоминается «русская церковь», посещенная Анной Григорьевной в Женеве, и связанный с этим визитом эпизод:

«Когда я пришла, то еще не было почти никого в церкви. По церкви ходил и зажигал свечи какой-то, должно быть, швейцар в черном фраке и белом жилете , человек, который все время строил какую-то набожную мину, особенно набожную, что мне удивительно как не нравилось, это [показное?] благоговение. Он важно, на цыпочках, ходил по церкви, на всех важно посматривал, точно он тут главное лицо. В церковь вошел какой-то пожилой человек, должно быть, не русский, и, вероятно, желал посмотреть, какая у нас бывает служба. Дверь отворилась немного, и этот швейцар попросил его ее затворить. Пожилой человек не понял, вероятно, этого и сосчитал за приглашение выйти, тотчас ушел из церкви, мне было несколько больно за него. Вероятно, ему было обидно и показалось, что ему, как не русскому, приказали уйти отсюда. У самых дверей стоял небольшой мальчик, лет эдак 12, не больше, трубочист, с ужасно опачканной физиономией. Важный швейцар никак не мог вытерпеть, чтобы такой замарашка присутствовал на литургии. Он подошел к нему и велел выйти вон . Мне так было больно видеть, что бедный мальчик ужасно жалобно посмотрел на него и, видимо, ему очень хотелось остаться в церкви, и мне ужасно как захотелось просто прибить того чопорного швейцара, своим излишним усердием только делающим вред, ничего более » [Достоевская, 1993: 355–356].

Из рассказа следует, что Анна Григорьевна могла поделиться с мужем своими впечатлениями от этого посещения, о чем свидетельствуют строки далее:

«Домой я пришла, Федя еще был за чаем и расспрашивал меня о церкви» [Д остоевская, 1993: 356].

Помимо общей сюжетной канвы этого рассказа об изгнании из православного храма посетителей, в том числе иноверца («не русского», желавшего «посмотреть, какая у нас бывает служба»), слова об «излишнем усердии» ретивого служителя, «только делающего вред, ничего более», соответствуют картине, описанной Степаном Трофимовичем, для которого эпизод в церкви есть аллегорический пример возможных последствий «административного восторга», исходящего от «нововыпечен-ного, новопоставленного» губернатора фон Лембке. О нем Верховенский-старший, опасаясь за свою судьбу («я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма…»), отзывается как о человеке, получившем должность неожиданно для себя и незаслуженно:

«…я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди, посредством внезапно приобретенной супруги, или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством…» [Д35; т. 10: 51].

Но главное, что могло способствовать запоминанию сцены в «одной из наших заграничных церквей» и перевоплощению ее в «Бесах», — это сам храм, о котором идет речь. В исследовательской литературе, в том числе и в комментарии к дневнику А. Г. Достоевской, не указано, что имеется в виду. Между тем нет сомнений, что Анна Григорьевна посетила и описала русский Крестовоздвиженский собор, в котором впоследствии была крещена и отпета Сонечка, первенец Достоевских. Храм строился с 1863 г. «на участке земли, подаренном женевским правительством на месте бывшего монастыря св. Виктора, приором которого был знаменитый Шильонский узник» 64 , при попечении протоиерея Афанасия Петрова, и был освящен 14 (26) сентября 1866 г. в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В цитированном отрывке из дневника А. Г. Достоевской есть несколько описаний, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, Анна Григорьевна, на момент указанной дневниковой записи уже ожидающая ребенка, замечает, глядя на появившегося перед службой священника: «Потом пришел священник, человек еще нестарый, эдак лет 36 <не расшифровано>, в очках, с короткой бородой и волосами, в лиловой ризе: вот этот-то человек, может быть, будет крестить мою Сонечку или Мишу, подумала я » [Достоевская, 1993: 356]. Во-вторых, она описывает расположение, внешний вид и внутреннее убранство собора. Сравним это описание с другим, содержащимся в справочном издании «Братского ежегодника», которое включает характеристику русских православных церквей за границей.

Дневник 1867 года

-

А. Г. Достоевской

« Русская церковь находилась здесь на горе, и от нее превосходный вид на Женевское озеро. Довольно большое расстояние. Сегодня особенно хорошо, потому что день чрезвычайно ясный, церковь эта небольшая, но довольно красивая, белая с золотой крышей . Внутри она очень маленькая, так что, мне кажется, едва ли могло там поместиться человек 200. С цветными стеклами в окнах, и с живо[писью] по стенам. Иконостас мраморный . Вообще она чрезвычайно красивая, вроде домашней церкви. Мне она очень понравилась» [Достоевская, 1993: 355].

Братский ежегодник

«Место это даровано Женевским кантоном Импер. российск. миссии в Швейцарии на все то время, пока будет стоять на нем русский храм; он занимает самое возвышенное, по отношению к городским строениям, место в Женеве, главы его выше всех глав на храмах других вероисповеданий; храм весь сложен из белого камня , добываемого в швейцарских горах, которыми Женева окружена с трех сторон. Он увенчан пятью золочеными куполами, сияние которых охватывает значительное пространство .

Форма храма крестообразная: с востока полукругом выступает алтарь, в виде трех абсидов с вызолоченными куполами; на стенах северной и южной стороны сделаны из чистого серого мрамора кресты величиною в 2 арш., с западной стороны паперть, поддерживаемая шестью фигурными колоннами. Церковь окружена железною решеткою с позолоченными крестами; внутри ограды представляется картина роскошной зелени, деревьев и цветов. Иконостас сделан из чисто-белого каррарского мрамора , внутренность церкви разделяется колонками на три части. Стены церкви отделаны в строго-византийском вкусе и представляют самое гармоническое сочетание цветов ; внутренние своды выкрашены небесно-голубою краскою и покрыты золочеными звездами. В главном куполе обращает на себя внимание образ Спасителя на золотом фоне, окруженный ниже серафимами, в великолепном фризе; еще ниже лики евангелистов. На западе, над входными дверьми, в полукруге изображены свв. Владимир и Ольга, в северной части над дверью, ведущей под церковь, изображен Александр Невский, с южной стороны — преподобный Сергий. Иконы в иконостасе выполнены известным художником А. Рубио. За клиросами, окруженными бронзовою решеткою, стоят хоругви на кипарисовых древках. Царские врата, северная и южная двери сделаны также из кипариса; отлично выполненная резьба их украшена позолотою. Окна, как вверху, так и внизу, — составленные из разноцветных стекол, изображают кресты в кругах. <…> Стены алтаря, диаконика и жертвенника по темно-зеленому цвету усеяны золотыми крестиками в кружках. Окна представляют из цветного стекла кресты из звезд на облаках, под которыми подпись: сим побеждай ; под этою подписью — чаша в сиянии. Постройка здания и вся отделка его, как внутри, так и снаружи, стоила около 200 000 фр<анков>»65.

Помимо возмутившего ее эпизода с изгнанием посетителей из православного храма, Анна Григорьевна не могла не передать Достоевскому другие свои впечатления от этой церкви, представившейся ей «чрезвычайно красивой, вроде домашней» — в этих оценках уже угадывается мысль о предстоящем крещении реб енка.

По архивным документам установлена точная дата крещения Сони Достоевской — 5 (17) мая 1868 г.; таинство крещения совершили протоиерей Афанасий Петров и псаломщик Павел Петропавловский (cм. подробнее: [Панюкова, 2018: 70–72]). В «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской говорится об обстоятельствах крещения и восприемниках:

«Отцом крестным нашей Сони Федор Михайлович просил быть своего друга, поэта А. Н. Майкова, а матерью крестною — Анну Николаевну Сниткину, мою мать. Она была намерена приехать к родинам, но захворала, и доктор не позволил ей до весны пуститься в такой продолжительный путь. Моя мать приехала в Женеву в начале мая, когда и совершены были крестины Сони» [Достоевская, 2015: 229], и здесь же — вновь упоминается «русская церковь» в связи со смертью ребенка66:

«…днем 12 мая (нашего стиля) наша дорогая Соня скончалась. <…> Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку <…>. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев» [Достоевская, 2015: 230–231] (см. также: [Панюкова, 2018: 72–73]).

Таким образом, «русская церковь» из дневника и «Воспоминаний» А. Г. Достоевской и «одна из наших заграничных церквей», упомянутая Степаном Трофимовичем Верховенским в «Бесах», могут быть разными определениями одного храма — женевского Крестовоздвиженского собора, с которым у Достоевских были связаны воспоминания о рождении, крещении и смерти (отпевании) первой дочери. Именно в «Бесах», как мы знаем по другому свидетельству А. Г. Достоевской, отразились чувства писателя, испытанные им во время рождения Сони, — в сцене, описывающей переживания Шатова:

«Наконец Шатова выгнали совсем. Наступило сырое, холодное утро. Он приник лицом к стене, в углу, точь-в-точь как накануне, когда входил Эркель. Он дрожал как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслию за всё представлявшееся, как бывает во сне. Мечты беспрерывно увлекали его и беспрерывно обрывались, как гнилые нитки. Из комнаты раздались наконец уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колена, бессознательно повторяя: "Marie, Marie!" И вот наконец раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричало и копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь…» [Д35; т. 10: 503–504].

На гранках седьмого издания Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского Анна Григорьевна сделала к этому месту примечание: «Ѳедоръ Михайловичъ описываетъ свое душевное состояніе въ тѣ часы, когда произошло появленіе на свѣтъ нашей старшей дочери, Сони» (цит. по: [Панюкова, 2016: 105]).

Приведенные наблюдения показывают, как в художественном целом романа Достоевского в широчайший историколитературный контекст, соединяющий библейские мотивы и образы мировой литературы, тонко вплетаются памятные биографические детали и события, которые, имея для автора глубоко личное значение, подобно записи на смерть первой жены М. Д. Исаевой (« 16 Апрѣля <1864>, Маша лежитъ на столѣ. Увижусь-ли съ Машей? » 67 ), наполняются новыми символическими и поэтическими смыслами. Среди них — предпринятая в романе «Бесы» новая попытка осмысления фаустовского сюжета, соединяющего историю и вечность, — сочетание, сто ль художнически близкое Достоевскому.