Скифские браслеты и кольца с выступами из могильника у села Глиное

Автор: Лысенко Светлана Станиславовна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена браслетам и кольцам латенского стиля из скифских погребений курганного могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Браслеты обнаружены в трех погребальных комплексах, относящихся к разным курганным группам (Глиное-Сад, кург. 8, погр. 5; Глиное-Водовод, кург. 16, погр. 6; Глиное, кург. 71, погр. 1). Одиночные кольца с выступами найдены в двух погребениях (Глиное-Сад, кург. 8, погр. 2; Глиное-Водовод, кург. 7, погр. 2). Из одного комплекса (Глиное-Водовод, кург. 14, погр. 3) происходят две цепочки из сдвоенных и одна из строенных колец латенского стиля. Автор рассматривает типологическую принадлежность этих вещей по существующим типологиям, касается вопроса их изготовления и датировки, а также характера использования. Глинянские браслеты с выступами в виде розеток из двух, трех и четырех выпуклин изготовлены, видимо, методом литья по восковой модели. А учитывая небольшое количество браслетов такого типа в Северном Причерноморье, на наш взгляд, пока сложно делать однозначный вывод об их местном производстве. Все исследователи сходятся на датировке таких браслетов второй половиной IV - началом III в. до н.э. Назначение рассматриваемых изделий не оставляет сомнений - их носили на руках женщины и дети. Датировка колец с одинарными, сдвоенными и строенными выступами практически совпадает с датировкой браслетов такого же типа - IV - начало III в. до н.э. Есть данные для того, чтобы говорить об использовании их в сложносоставных ожерельях.

Нижнее поднестровье, скифская культура, украшения латенского стиля, браслеты, кольца

Короткий адрес: https://sciup.org/149138030

IDR: 149138030 | УДК: 903.3 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.1.5

Текст научной статьи Скифские браслеты и кольца с выступами из могильника у села Глиное

СТАТЬИ

DOI:

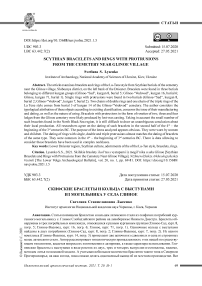

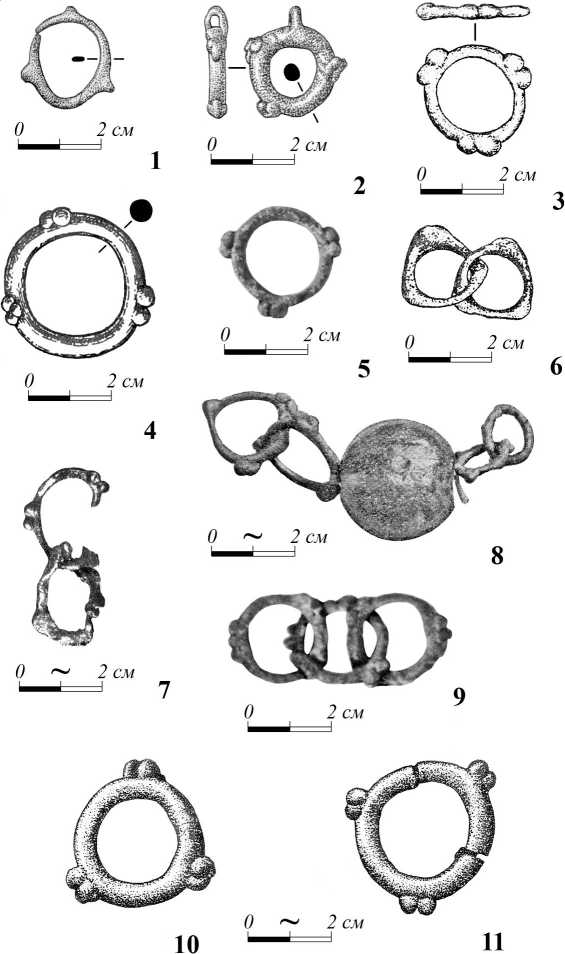

Днестровской археологической экспедицией Приднестровского государственного университета много лет велись раскопки скифских курганов у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Могильник состоит из нескольких курганных групп. В погребальных комплексах, относящихся к разным курганным группам, были найдены украшения в виде литых бронзовых колец с выступами на наружной стороне. Выступы отлиты вместе с изделием и могут быть одинарными, сдвоенными, строенными и счетверенными. Расположены выступы (или группы выступов) на равном удалении друг от друга. Изделия с такими выступами обычно относят к украшениям латенского стиля (или типа). Выступающие элементы исследователи называют по-разному – выступы, шишечки, шарики, выпуклины и т. д. Образованную из этих элементов группу называют гроздью, пирамидкой или розеткой. На Глинянском могильнике три таких изделия являются браслетами, а остальные – кольцами-подвесками.

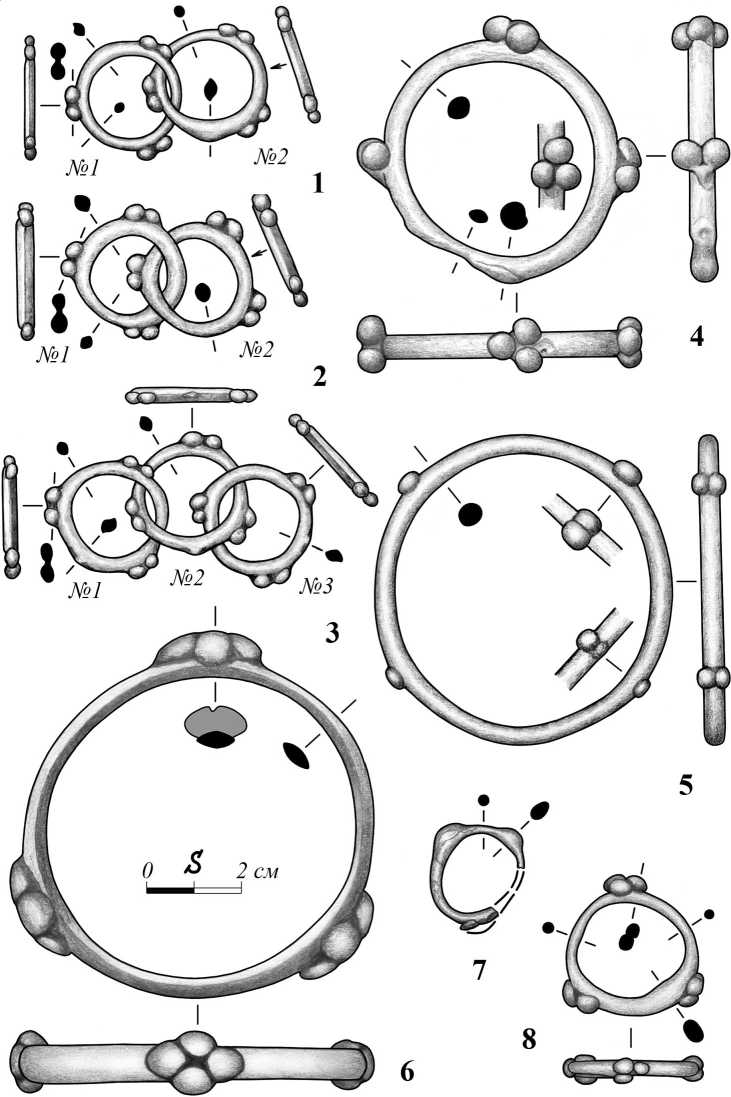

Браслеты

Самым большим изделием такого типа здесь оказался браслет из погребения Гли-ное-Сад, кург. 8, погр. 5 . Это основное погребение в кургане, отнесенное к скифской культуре. Браслет обнаружен на правом предплечье женщины 40–50 лет [Синика и др., 2018а, с. 84–86, рис. 6, 1 , 7, 1 ] (рис. 2, 4 ).

Браслет бронзовый, цельнолитой, линзовидный в сечении. С трех сторон украшен группами из четырех уплощенных выступов, скомпонованных ромбом. Диаметр браслета – 7,2 см; внутренний диаметр - 6,2 х 6,5 см. Сечение браслета - 7 х 3 - 7,5 х 5 мм. Общие размеры выступов - 2,2 х 1,3 х 1 см (рис. 1,6). Еще один браслет происходит из погребения Глиное-Водовод, кург. 16, погр. 6. Погребение скифское, основное для третьей насыпи. Браслет был надет на левую руку ребенка [Синика и др., 2018б, с. 70, рис. 69,1,3] (рис. 2,2).

Браслет бронзовый цельнолитой, подокруглый в сечении. На почти равном удалении друг от друга на внешней стороне браслета расположены группы приплюснуто-шаровидных шишечек. С двух сторон расположено по три шишечки; с одной – две. Четвертая группа отсутствует из-за явного литейного брака. Возможно, нехватка третьей шишечки на предыдущем выступе тоже связана с литейным браком. Диаметр браслета – 5,1 х 5 см; внутренний диаметр - 3,85 х 4,2 см. Сечение браслета - 5 х 4-5,5 х 5 мм; в месте брака литья - 3 х 4 мм. Общая ширина розеток из шишечек - 1,1 х 1,15 см, диаметры шариков – до 6–7 мм (рис. 1, 4 ).

Третий браслет найден в погребении Гли-ное, кург. 71, погр. 1 . Погребение скифское, основное. Браслет был найден на костях правой руки женщины 15–20 лет [Тельнов и др., 2016, с. 432–437, рис. 245, 11 ].

Браслет бронзовый цельнолитой, округлый в сечении. На внешней стороне обода на равном расстоянии расположены четыре группы спаренных приплюснуто-шаровидных шишечек (с одной стороны вторая шишечка не долита и на ее месте прослеживается лишь незначительное утолщение). Диаметр браслета 6,58 х 6,22 см; внутренний диаметр 5,72 х 5,33 см. Сечение браслета 4,5 х 4 -4,8 х 5,2 мм (рис. 1, 5 ).

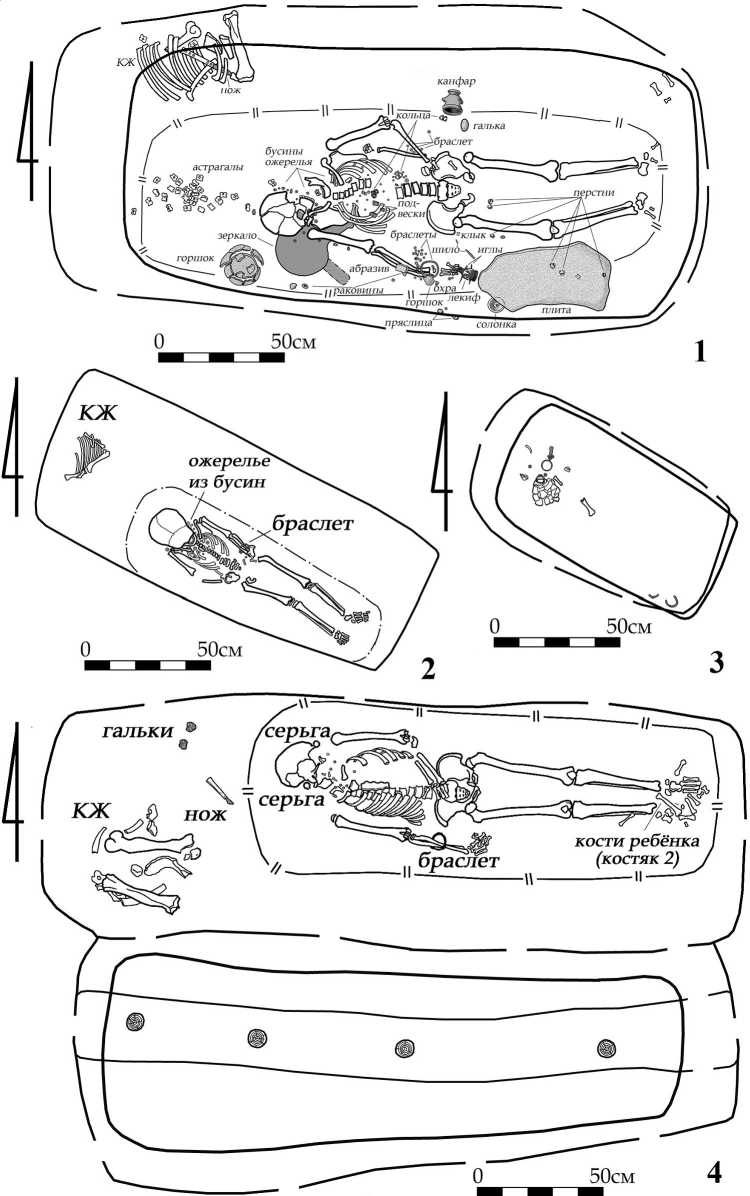

Браслеты, аналогичные нашим, известны на скифских памятниках Восточной Европы, хотя и не являются массовым материалом. Наиболее близкие аналогии глинянским изделиям – браслеты из Крихана Веке 5/5

[Сiobanu et al., 2019, р. 95, fig. 25, 1 , 2 ] – здесь найдены два браслета этого типа – один с четырьмя розетками из счетверенных выступов, а другой – с тремя розетками из строенных выступов (рис. 3, 1–2 ). Еще одна похожая пара браслетов была найдена в Окна Си-биулуй: один – с тремя розетками из строенных выступов, другой – с тремя розетками из счетверенных выступов [Glodariu,1984, p. 66; Zirra, 1971, abb. 3, 11 ] (рис. 3, 5 ). Также близок браслет, случайно найденный на могильнике Муригиол [Бужор, 1958, с. 136, рис. 7, 11 ] – у него тоже три розетки из строенных шариков (рис. 3, 4 ).

В.Г. Петренко отнесла подобный браслет из совхоза «Красный Перекоп» (23/1) к типу 11 – браслеты латенского типа, выполненные из круглого или сегментовидного в сечении литого стержня, снабженного по наружной поверхности различными выступами [Петренко, 1978, с. 55, табл. 44, 15 ], подчеркивая, что это редкий тип. Однако к этому типу исследовательница относит, на наш взгляд, совершенно разнотипные браслеты, среди которых только один упомянутый экземпляр близок к глинянским (рис. 3, 3 ).

Е.С. Нефедова расширяет хронологические рамки латенских изделий и называет их гальштатско-латенскими. Она предлагает более подробную классификацию браслетов гальштатско-латенского круга, выделяя среди них 8 типов. Рассматриваемые нами браслеты она относит к типу 8 – несколько шишечек (от 2 до 5) образуют розетку [Нефедова, 1992, с. 22, рис. 2, 8 , 14 ].

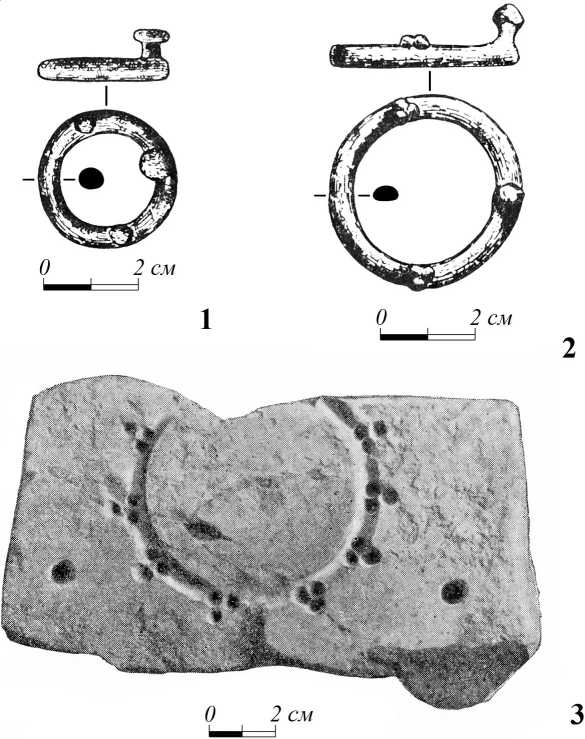

Принято считать доказанным местное производство подобных браслетов в связи с находкой половинки литейной формы в Ольвии [Фурманська, 1958, с. 48; Петренко, 1978, с. 55; Полин, 2014, с. 73] (рис. 5, 3 ). Но Ольвия была крупным морским торговым центром, поэтому литейная форма могла быть завезена издалека. Кроме того, рассматриваемые нами изделия, видимо, изготовлялись по восковой модели, а не в двустворчатой литейной форме. Да и небольшое количество браслетов такого типа, на наш взгляд, пока не позволяет сделать однозначный вывод об их местном производстве.

В.Г. Петренко датирует выделяемый ею тип 11 второй половиной IV – началом III в. до н.э. [Петренко, 1978, с. 55].

-

Е .С. Нефедова свой тип 8 относит к тому же времени – IV–III вв. до н.э., но считает, что браслеты гальштатско-латенского круга бытуют довольно длительное время, при этом не слишком сильно меняя форму. Поэтому, собственно, форма браслета не является достаточной для датировки [Нефедова, 1992, с. 27].

С.В. Полин, проанализировав погребальные комплексы, содержавшие подобные браслеты, корректирует датировку Е.С. Нефедовой, ограничивая ее пределами первой половины – третьей четверти IV в. до н.э. [Полин, 2014, с. 73].

В.С. Синика датирует комплексы с рассматриваемыми браслетами так: Глиное-Водовод, кург. 16, погр. 6 – третья четверть IV в. до н.э. – на основании совокупности амфорной тары (гераклейской и синопской), в том числе и клейменой, из основного для второй насыпи погребения [Синика и др., 2020, с. 199]; Глиное-Сад, кург. 8, погр. 5 – последняя четверть IV в. до н.э. – на основании бронзовых наконечников стрел и фибулы фракийского типа из кургана [Синика и др., 2018а, с. 90]; Глиное, кург. 71, погр. 1 – конец IV – первая четверть III в. до н.э. – на основании клейменой гераклейской амфоры [Тельнов и др., 2016, с. 965]. Таким образом, все исследователи сходятся на датировке таких браслетов второй половиной IV – началом III в. до н.э.

Функциональное назначение рассматриваемых браслетов не оставляет сомнений. Все три экземпляра из Глинянского могильника были найдены на костях рук женщин и ребенка. Такой же браслет в Крихана Веке 5/5 был надет на руку женского скелета вместе с браслетом другого типа [Сiobanu et al., 2019, р. 95, fig. 23].

Кольца

Одиночное кольцо было найдено в погребении Глиное-Водовод, кург. 7, погр. 2 . Погребение скифское, впускное. Ребенок 8– 9 лет. В норе, у западной стенки ямы, были обнаружены фрагменты кольца [Синика и др., 2019, с. 369–372, рис. 4, 3 ].

Кольцо бронзовое литое, круглое в сечении, с тремя овоидными одинарными выступами. Изделие фрагментировано. Диаметр кольца – около 2,1 см; диаметр внутренний – до 1,7 см. Сечение – около 2 мм. Размеры выступов: 7 х 6 х 5 мм, 6,5 х 4,6 х 3,5 мм. Третий выступ сохранился частично (рис. 1,7).

Еще одно одиночное кольцо было найдено в погребении Глиное-Сад, кург. 8, погр. 2 . Погребение скифское, впускное. На раздавленных костях черепа ребенка 6–9 месяцев лежало бронзовое кольцо [Синика и др., 2018а, с. 82–84, рис. 4, 8 ] (рис. 2, 3 ).

Кольцо бронзовое , цельнолитое, округ-ло-подовальное в сечении. С трех сторон украшено строенными шишечками. Диаметр кольца - 2,8 х 2,65 см. Размеры вместе с выступами - около 3 х 3 см. Сечение кольца -2-5,4 х 4 мм (рис. 1, 8 ).

Цепочки из колец с шишечками были найдены в погребении Глиное-Водовод, кург. 14, погр. 3 . Погребение скифское, основное. Погребенный (пол не определен, 20– 30 лет) лежал вытянуто на спине с разворотом на правый бок. Правая рука была слабо согнута в локте. Кисть левой руки – на крыле таза (рис. 2, 1 ). В целом, инвентарь характерен для женского погребения. В области грудной клетки лежали строенные кольца с шишечками . В районе живота находились спаренные кольца такого же типа и севернее левого крыла таза – еще одна парная цепочка таких колец [Синика и др., 2018б, с. 39–44, рис. 33, 1 , 35, 8–10 ].

Двух- и трехзвенные цепочки из бронзовых цельнолитых колец с тремя розетками из сдвоенных шишечек по внешнему контуру. Ободок колец подовальный в сечении, местами – скругленно-подромбический, с выделенными внутренней и внешней гранями.

-

1. Двухзвенная цепочка из бронзовых цельнолитых колец обнаружена в заполнении. Длина цепочки – до 4,5 см (рис. 1, 1 ).

– Кольцо № 1 . Диаметр кольца – 2,25 х 2,3 см. Размеры вместе с выступами -около 2,55 х 2,65 см. Сечение кольца - 2 х 2 -2,8 х 3,3 мм. Размеры шишечек: 2,5 х 3 -3 х 3,5 мм; толщина - 2,5-3 мм; общая длина – до 7,4–8 мм.

– Кольцо № 2 . Диаметр кольца – 2,35 х 2,42 см. Размеры вместе с выступами -около 2,57 х 2,65 см. Сечение кольца -2 х 2,1 - 3,3 х 4,4 мм. Размеры шишечек: 3 х 3,5 - 3,5 х 4 мм; толщина - 2-3,1 мм; общая длина – до 8–8,5 мм.

-

2. Двухзвенная цепочка из бронзовых цельнолитых колец обнаружена у поясницы. Длина цепочки – до 4,5 см (рис. 1, 2 ).

– Кольцо № 1 . Диаметр кольца – 2,25 х 2,4 см. Размеры вместе с выступами -около 2,6 х 2,9 см. Сечение кольца - 2,8 х 2,8 -3,8 х 4,5 мм. Размеры шишечек: 2,5 х 3,5 -4,3 х 5 мм; толщина - 2,2-4,3 мм; общая длина – до 7,5–8,4 мм.

– Кольцо № 2 . Диаметр кольца – 2,3 х 2,4 см. Размеры вместе с выступами -около 2,7 х 3,2 см. Сечение кольца - 3 х 3,3 -4 х 4,1 мм. Размеры шишечек: 3,2 х 4 -4,3 х 5 мм; толщина - 2,5 х 4 мм; общая длина – до 7,5–8,6 мм.

-

3. Трехзвенная цепочка из бронзовых цельнолитых колец обнаружена на груди справа. Длина цепочки – до 6,3 см (рис. 1, 3 ).

– Кольцо № 1 . Диаметр кольца – 2,25 х 2,35 см. Размеры вместе с выступами -около 2,55 х 2,7 см. Сечение кольца -2,5 х 2,6 - 3,2 х 4 мм. Размеры шишечек: 3 х 3,4 - 3,5 х 3,5 мм; толщина - 3-3,3 мм; общая длина – до 7,4–8 мм.

– Кольцо № 2 . Диаметр кольца – 2,35 х 2,38 см. Размеры вместе с выступами -около 2,57 х 2,73 см. Сечение кольца -2,7 х 3 - 3,6 х 4,7 мм. Размеры шишечек: 3,3 х 3,7 - 3,5 х 4 мм; толщина - 2,5-3 мм; общая длина – до 8,2–8,6 мм.

– Кольцо № 3 . Диаметр кольца – 2,3 х 2,37 см. Размеры вместе с выступами -около 2,52 х 2,72 см. Сечение кольца -2,6 х 2,6 - 3 х 3,9 мм. Размеры шишечек: 2,6 х 2,8 - 3,1 х 3,4 мм; толщина - 2,6-3,2 мм; общая длина – до 7,8–8,3 мм.

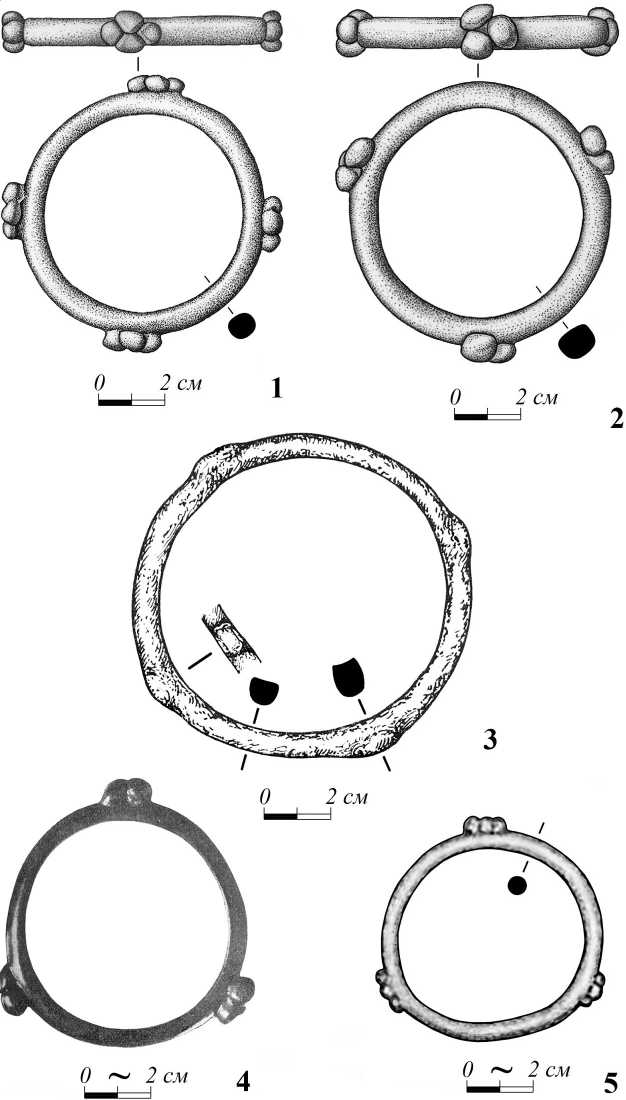

Колечки с шишечками, как одиночные, так и в составе цепочек, встречаются достаточно часто. Правда, существует внешне несколько сходная категория колец с выступами, которая, видимо, относится к деталям конской сбруи (рис. 5, 1–2 ). Отличия состоят в форме выступов и/или их расположении – у колец-подвесок розеточки расположены по внешнему ободу кольца, а у колец из сбруи – на «лицевой» плоскости кольца. Кроме того, часто они снабжены характерными выступами со шляпками (видимо, для направления или фиксации ремешков) [Бидзиля и др., 1977, рис. 15, 15 , 16 ]. На наших кольцах таких распределительных выступов нет.

В.Г. Петренко рассматривает такие кольца в категории «серьги», считая, что кольца с выступами подвешивались в виде амулетов к проволочным кольцевидным серьгам типов 27– 31. Об этом, по ее мнению, говорят петельки на некоторых из таких колец [Петренко, 1978, с. 38– 39, табл. 23, 24, 26, 16 , 23 , 27, 45 ]. Однако на сегодняшний день добавилось, как показано выше, много примеров находок таких колец в составе цепочек, а не серег. Самой интересной, на наш взгляд, является цепочка из Кириковки, кург. 12, где между двумя двухзвенными цепочками тоненьким, продетым сквозь нее ремешком крепилась крупная бусина из дымчатого хрусталя [Мельник, 1905, с. 715, рис. 119] (рис. 4, 8 ). Данная находка, а также место в погребениях таких цепочек, на наш взгляд, говорят об использовании их в сложносоставных ожерельях.

В.Г. Петренко датирует появление подвесок с выступами в Левобережной лесостепи VI в. до н.э., а наибольшее их распространение – IV–III вв. до н.э. [Петренко, 1978, с. 39].

Могильник в урочище Носаки, где были найдены аналогичные кольца, датируется второй половиной IV в. до н.э. [Бидзиля и др., 1977, с. 64].

С.В. Полин приходит к выводу, что датировка всей группы таких колечек-подвесок Скифии (в частности, колец из Капитановки и Золотой Балки) твердо ограничивается IV в. до н.э. [Полин, 2014, с. 74–75].

По совокупности погребального инвентаря комплекс в Градешке может быть датирован первой половиной III в. до н.э., а погребение в Чауше – IV в. до н.э. (определение В.С. Синики).

В.С. Синика датирует погребение Гли-ное-Водовод, кург. 14, погр. 3 второй четвертью IV в. до н.э. на основании совокупности чернолаковой посуды из комплекса [Си-ника, Тельнов, 2020, с. 13]. Комплекс Глиное-Сад, кург. 8, погр. 2 датируется последней четвертью IV в. до н.э. на основании бронзовых наконечников стрел и фибулы фракийского типа из кургана [Синика и др., 2018а, с. 90]. А комплекс Глиное-Водовод, кург. 7, погр. 2 датируется на основании бронзовых наконечников стрел и совокупности данных о погребальном обряде из кургана концом IV – началом III в. до н.э. [Синика и др., 2019, с. 387]. Таким образом, датировка колец с выступами практически совпадает с датировкой браслетов такого же типа – IV – начало III в. до н.э.

Заключительные положения

Глинянские браслеты с выступами в виде розеток из двух, трех и четырех выпуклин изготовлены, видимо, методом литья по восковой модели. Учитывая небольшое количество браслетов такого типа в Северном Причерноморье, на наш взгляд, пока сложно делать однозначный вывод об их местном производстве. Все исследователи сходятся на датировке таких браслетов второй половиной IV – началом III в. до н.э. Назначение рассматриваемых изделий не оставляет сомнений – их надевали на руки женщины и дети.

Датировка колец с одинарными, сдвоенными и строенными выступами практически совпадает с датировкой браслетов такого же типа – IV – начало III в. до н.э. Есть данные, позволяющие говорить об использовании их в сложносоставных ожерельях.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Кольца и браслеты латенского стиля из погребений Глинянского могильника (рис. С.Д. Лысенко): 1–3 – Глиное-Водовод, кург. 14, погр. 3; 4 – Глиное-Водовод, кург. 16, погр. 6;

5 – Глиное, кург. 71, погр. 1; 6 – Глиное-Сад, кург. 8, погр. 5;

7 – Глиное-Водовод, кург. 7, погр. 2; 8 – Глиное-Сад, кург. 8, погр. 2

-

Fig. 1. Rings and bracelets of the La-Ten style from the burials of the Glinoe cemetery (figures by S.D. Lysenko):

1–3 – Glinoe-Vodovod group, kurgan 14, burial 3; 4 – Glinoe-Vodovod group, kurgan 16, burial 6;

5 – Glinoe, kurgan 71, burial 1; 6 – Glinoe-Sad group, kurgan 8, burial 5;

7 – Glinoe-Vodovod group, kurgan 7, burial 2; 8 – Glinoe-Sad group, kurgan 8, burial 2

Рис. 2. Планы погребений с браслетами латенского стиля Глинянского могильника (чертежи погребений выполнены С.Н. Разумовым):

1 – Глиное-Водовод, кург. 14, погр. 3; 2 – Глиное-Водовод, кург. 16, погр. 6;

3 – Глиное-Сад, кург. 8, погр. 2; 4 – Глиное-Сад, кург. 8, погр. 5

-

Fig. 2. Plans of the burials with bracelets of the La-Tene style from the Glinoe cemetery (drawings by S.N. Razumov):

1 – Glinoe-Vodovod group, kurgan 14, burial 3; 2 – Glinoe-Vodovod group, kurgan 16, burial 6;

3 – Glinoe-Sad group, kurgan 8, burial 2; 4 – Glinoe-Sad group, kurgan 8, burial 5

Рис. 3. Браслеты латенского стиля:

1–2 – Крихана Веке, кург. 5, погр. 5 (по: [Сiobanu et al., 2019, fig. 25, 1 ]);

3 – совхоз «Красный Перекоп», кург. 23, погр. 1 (по: [Петренко, 1978, табл. 44, 15 ]);

4 – Муригиол (по: [Бужор, 1958, рис. 7, 11 ]); 5 – Окна Сибиулуй (по: [Zirra, 1971, abb. 3, 11 ])

-

Fig. 3. La-Tene style bracelets:

1–2 – Krihana-Veke, kurgan 5, burial 5 (after: [Сiobanu et al., 2019, fig. 25, 1 ];

3 – sovkhoz Krasnyy Perekop, kurgan 23, burial 1 (after: [Petrenko, 1978, tab. 44, 15 ]);

4 – Murigiol (after: [Bujor, 1958, fig. 7, 11 ]); 5 – Ocna Sibiului (after: [Zirra, 1971, abb. 3, 11 ])

Рис. 4. Кольца латенского стиля:

1–2 – Золотая Балка, кург. 13, погр. 5 (по: [Полин, 2014, рис. 39, 3 ]);

3 – Ильинка, кург. 4, погр. 4 (по: [Плешивенко, 1991, рис. 9, 5 ]);

4 – Капитановка, кург. 487, погр. 2 (по: [Петренко, 1967, табл. 25, 12 ]);

6 – Ильинка, кург. 4, погр. 1 (по: [Плешивенко, 1991, рис. 3, 9 ]);

7 – Муригиол (по: [Бужор, 1958, рис. 7, 18 ]); 8 – Кириковка, кург. 12 (по: [Мельник, 1905, рис. 119]);

10–11 – Носаки, кург. 4, погр. 3 (по: [Бидзиля и др., 1977, рис. 19, 12 , 15 ])

-

Fig. 4. La-Tene style rings:

1–2 – Zolotaya Balka, kurgan 13, burial 5 (after: [Polin, 2014, fig. 39, 3 ]);

3 – Ilyinka, kurgan 4, burial 4 (after: [Pleshivenko, 1991, fig. 9, 5 ]);

4 – Kapitanovka, kurgan 487, burial 2 (after: [Petrenko, 1967, tab. 25, 12 ];

5 – Chaush, kurgan 4, burial 1 (after: [Gudkova et al., 1981, tab. LV, 5 ]);

6 – Ilyinka, kurgan 4, burial 1 (after: [Pleshivenko, 1991, fig. 3, 9 ]);

7 – Murigiol (after: [Bujor, 1958, Fig. 7, 18 ]); 8 – Kirikovka, kurgan 12 (after: [Melnik, 1905, fig. 119]);

9 – Gradeshka, kurgan 7a, burial 1 (after: [Gudkova, Sunichuk, 1984, tab. 135, 2–3 ]);

10–11 – Nosaki, kurgan 4, burial 3 (after: [Bidzilya et al., 1977, fig. 19, 12 , 15 ])

Рис. 5. Упряжные кольца с выступами:

1 – Бобрица, кург. 31 (по: [Петренко, 1967, табл. 25, 8 ]); 2 – Кошеватое, курган (по: [Петренко, 1967, табл. 25, 9 ]);

3 – литейная форма для отливки браслета латенского стиля из Ольвии (по: [Фурманська, 1958, табл. IV, 5 ])

Fig. 5. Rings with protrusions from the horse harness:

1 – Bobritsa, kurgan 31 (after: [Petrenko, 1967, tab. 25, 8 ]); 2 – Koshevatoe, kurgan (after: [Petrenko, 1967, tab. 25, 9 ]);

3 – casting mold for casting bracelets of the La-Tin style from Olbia (after: [Furmanska, 1958, tab. IV, 5 ])

Список литературы Скифские браслеты и кольца с выступами из могильника у села Глиное

- Бидзиля В. И., Болтрик Ю. В., Мозолевский Б. Н., Савовский И. П., 1977. Курганный могильник в урочище Носаки // Курганные могильники Рясные Могилы и Носаки. Киев : Наукова думка. С. 61–158.

- Бужор Э., 1958. О Гето-дакийской культуре в Муригиоле // Dacia. Nouvelle série, T. II. Bucarest : Institut d’archéologie. C. 125–141.

- Гудкова А. В., Добролюбский А. О., Тощев Г. Н., Фокеев М. М., 1981. Отчет о работе Измаильской новостроечной экспедиции Института археологии АН УССР в 1981 г. // Научный архив Института археологии НАН Украины. № 1981/1. 94 с., 80 табл.

- Гудкова А. В., Суничук Е. Ф., 1984. Полевой отчет Орловского курганного отряда Буджакской археологической экспедиции 1984 г. // Научный архив Института археологии НАН Украины. № 1984/3а. 123 с., 190 табл. Мельник Е., 1905. Дневник раскопок. Курганы близ с. Кириковки // Труды XII Археологического съезда. Т. 1. М. С. 673–743.

- Нефедова Е. С., 1992. К вопросу о браслетах латенского стиля // Проблемы хронологии латена и римского времени. СПб. : Ойум. С. 21–34.

- Петренко В. Г., 1967. Правобережье Среднего Приднепровья в V–III вв. до н.э. САИ. Вып. Д1-4. М. : Наука. 180 с.

- Петренко В. Г., 1978. Украшения Скифии VII–III вв. до н.э. САИ. Вып. Д4-5. М. : Наука. 144 с.

- Плешивенко А. Г., 1991. Скифский курган у Белозерского лимана // Курганы степной Скифии. Киев : Наукова думка. С. 53–72.

- Полин С. В., 2014. Скифский Золотобалковский курганный могильник V–IV вв. до н.э. на Херсонщине. Киев : Изд. Олег Филюк. 776 с.

- Синика В. С., Тельнов Н. П., Лысенко С. Д., 2018а. Скифский курган 8 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 2. С. 78–93.

- Синика В. С., Тельнов Н. П., Разумов С. Н., Лысенко С. Д., Лысенко С. С., Симоненко С. О., 2018б. Отчет о работах Днестровской археологической экспедиции по исследованию курганов у с. Глиное Слободзейского района в 2018 году // Архив Музея археологии Приднестровья ПГУ им. Т.Г. Шевченко. № 21. 256 с.

- Синика В. С., Лысенко С. Д., Тельнов Н. П., Разумов С. Н., 2019. Скифский курган 7 группы «Водовод» в Нижнем Поднестровье // Stratum plus. № 3. С. 365–390.

- Синика В. С., Иващенко М. В., Лысенко С. Д., 2020. Случай синхронизации гераклейской и синопских клейменых амфор в скифском погребальном комплексе IV в. до н. э. на Нижнем Днестре // Stratum plus. № 6. С. 191–202.

- Синика В. С., Тельнов Н. П., 2020. Чернолаковые сосуды из скифских погребений IV в. до н. э. в Нижнем Поднестровье (по материалам раскопок 2015, 2016 и 2018 гг.) // Русин. № 59. С. 10–20

- Тельнов Н. П., Четвериков И. А., Синика В. С., 2016. Скифский могильник III–II вв. до н.э. у с. Глиное. Тирасполь : Stratum plus. 1096 с.

- Фурманська А.І., 1958. Ливарні форми з розкопок в Ольвії // Археологічні пам’ятки Української Радянської Соціалістичної Республіки. Т. 7. С. 40–60.

- Ciobanu I., Simalcsik A., Bejenaru L., Pîrnău R., Agulnicov S., Popovici S., 2019. Onsideraţii preliminare privind cercetările arheologice şi interdisciplinare de la Crihana Veche (raionul Cahul). Campaniile 2016 şi 2017 // Arheologia preventivă în Republica Moldova. Vol. IV. Chişinău: Agenţia Naţională Arheologică. P. 71–118.

- Glodariu I., 1984. „Brăţările” cu nodozităţi Latene târzii // Dacia. Nouvelle série. T. XXI. Bucarest : Institut d’archéologie. P. 63–79.

- Zirra V.I., 1971. Beitrăge zur kenntnis deskeltischen Latine in Rumânien // Dacia. Nouvelle série. T. XV. Bucarest : Institut d’archéologie. P. 171–238.