Складчатые деформации в позднеплейстоценовых отложениях Хибин (центральная часть Кольского полуострова): морфология и генезис

Автор: Николаева Светлана Борисовна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Впервые описаны складчатые деформации в озерно-ледниковых отложениях (юго-восточная часть Хибинского горного массива), формирование которых связано с оползневыми процессами, обусловленными сейсмотектоническими подвижками вдоль новейшего сброса на северном склоне горы Коашва. Цикличность проявления деформационных горизонтов в разрезах свидетельствует о нескольких, возможно сближенных сейсмических событиях, которые происходили в конце позднего плейстоцена. Полученные данные хорошо согласуются с имеющимися сведениями о палеосейсмодеформациях в кристаллических породах и свидетельствуют о сильных сейсмических событиях в период деградации последнего Валдайского оледенения.

Сейсмодеформации, палеосейсмичность, землетрясения, озерно-ледниковые отложения, поздний плейстоцен, хибины, кольский полуостров

Короткий адрес: https://sciup.org/14294698

IDR: 14294698

Текст научной статьи Складчатые деформации в позднеплейстоценовых отложениях Хибин (центральная часть Кольского полуострова): морфология и генезис

В разрезах рыхлых отложений нередко встречаются различные нарушения и деформации, возникающие в неуплотненных и водонасыщенных осадках. В Кольском регионе на территории, неоднократно подвергавшейся оледенениям, наиболее широко представлена группа нарушений гляцигенного генезиса. Другая большая группа нарушений, не связанная с воздействием ледников – литогенная, вызвана условиями седиментации, существовавшими в определенных обстановках, в том числе и спонтанным разжижением и изменением объема осадка при сейсмических воздействиях. В этой группе особое место занимают подводно-оползневые деформации, образование которых, наряду с кластическими дайками и мутьевыми потоками, часто связывают с повышенной сейсмичностью во время осадконакопления ( Верзилин, Окнова , 1977; Moretti, Sabato , 2007). По классификации С. Монтената их относят к группе гравитационных явлений, индуцированных землетрясениями ( Montenat et al. , 2007). Подобные деформации в последнее время отмечены в четвертичных отложениях Канады, Фенноскандии, СЗ России, в том числе и на СЗ Кольского региона ( Никонов и др. , 2001; Mörner , 2004; Николаева , 2009; Бискэ и др. , 2009). Однако при повышенном интересе к изучению таких деформаций это направление еще недостаточно хорошо разработано и до настоящего времени их генезис вызывает острые дискуссии. В каждом отдельном случае набор формируемых текстур зависит от целого ряда факторов: мощности и особенностей строения чехла рыхлых отложений, условий их формирования, гранулометрического состава отложений, геолого-тектонической обстановки и пр.

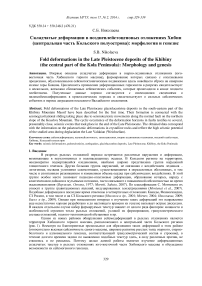

Одним из новых районов обнаружения сейсмодеформаций в рыхлых отложениях является территория Хибинского горного массива, расположенного в центральной части Кольского региона (рис. 1). Несмотря на благоприятные предпосылки для образования таких деформаций в этом районе (относительно высокая сейсмичность самого массива, широкое развитие рыхлых толщ озерного, озерноболотного и аллювиального генезиса, соответствующий гранулометрический состав и строение), в течение долгого времени задачи по выявлению подобных текстур здесь, в силу различных причин, не ставились и не решались. Поэтому целью данной работы является изучение деформационных складчатых текстур в рыхлых отложениях юго-восточной части Хибинского массива и обсуждение возможности их сейсмогенного генезиса.

2. Район исследований

Хибинский массив выражен в рельефе горами средней высоты, максимальные высотные отметки которых достигают 1100-1190 м. В геологическом отношении это концентрически зональная полифазная интрузия, сложенная преимущественно нефелиновыми сиенитами и приуроченная к трансрегиональной северо-восточной зоне, протягивающейся от Мурманского побережья на севере, через центральную часть Кольского региона и далее в Финляндию ( Металлогения восточной… , 1980). Характерной чертой зоны являются долгоживущие глубинные разломы, к участкам пересечения которых с разломами других направлений тяготеют интрузии щелочно-ультраосновных пород и нефелиновых сиенитов.

^1 ЕЗ2 Q3 Щ4 @5 Qe

Рис. 1. Расположение районов развития палеосейсмодеформаций и эпицентров современных землетрясений Хибинского массива.

Районы развития палеосейсмодеформаций: 1 – установленные по ( Авенариус , 1989; Николаева , 2003; Романенко и др ., 2004); 2 – предполагаемые (по данным дешифрирования аэрофото- и космоматериалов); 3 – эпицентры землетрясений (по данным инструментальных наблюдений КФ ГС РАН с магнитудами (М) 0.19-2.8); 4 – участок исследований; 5 – высотные отметки рельефа в м; 6 – направление движения ледника в период стадиального похолодания позднего дриаса

С неотектонических позиций Хибинские горы рассматривают как морфоструктуру 2-го порядка с высокой интенсивностью поднятия, сформированную в результате новейших тектонических движений ( Стрелков , 1973). Предгорные равнины, окружающие массив, являются зоной новейшего компенсационного опускания. В результате его тектонического поднятия, происходившего с различной скоростью в разные отрезки геологического времени, выведения кровли массива на километровую высоту, образовалась многочисленная сеть крупных и мелких разрывных нарушений различной ориентировки, возраста и кинематики, часть из которых является новообразованными или активизированными на неотектоническом этапе развития. Активность разрывных нарушений и разломных зон подчеркивает современная сейсмичность массива и обнаруженные в последние годы следы древних землетрясений (палеосейсмодеформации).

3. Сейсмичность

Район Хибинского массива относится к одному из наиболее сейсмоактивных узлов Кольского региона. Землетрясения с интенсивностью в 4-5 баллов по шкале MSK-64 стали фиксироваться в

Хибинах с 1948 г. ( Панасенко , 1969). С этого времени они происходят небольшими группами (по 2-3) с интервалом в 5-10 лет. В последние годы установлено, что основная группа землетрясений спровоцирована ведением крупномасштабных горных работ, нарушивших естественное равновесное состояние в приповерхностной части земной коры (техногенные землетрясения и взрывы) ( Годзиковская и др ., 2010). Естественное тектоническое происхождение имеют события 1948 и 1955 гг. с глубиной очагов в 15-20 км и еще около 15 событий в 1980-е и 1990-е гг.

Первое упоминание о возможности древних землетрясений в Хибинах, следы которых можно изучать только геологическими и палеосейсмологическими методами, относится к 1967 г. ( Николаев , 1967). В своей работе профессор Московского университета Н.И. Николаев предположил, что в пределах Восточно-Европейской платформы, в том числе и в Хибинах на Кольском полуострове, несколько тысяч лет назад происходили сильные сейсмические события с интенсивностью до 10 баллов. Эти предположения получили свое подтверждение только спустя 20 лет, с развитием широкомасштабных палеосейсмических исследований на всем Фенноскандинавском щите ( Никонов , 2003; Morner , 2004).

К настоящему времени наиболее выразительной и изученной в Хибинах является ЮжноХибинская зона сейсмодислокаций, протягивающаяся в субширотном направлении на 15 км (рис. 1) ( Авенариус , 1989; Николаева , 2003). Она пересекает южные отроги Хибинских гор и состоит из системы микрогорстов и микрограбенов и диагональных к ним сдвигов, расположенных на наклонной террасовидной ступени рельефа, высота которой колеблется от 400 до 600-650 м. В рельефе дислокации выражены правоступенчатой системой взаимопереходящих друг в друга ущелий, уступов и их комбинаций. Южно-Хибинские дислокации являются частью крупного линеамента, ограничивающего с севера имандра-варзугскую структурно-фациальную зону, омоложенную системой разрывных нарушений, по которым сформировались все вышеупомянутые морфологические элементы. Образовавшиеся ущелья и уступы не только пересекают элементы рельефа, но и образуют совершенно самостоятельную структурно обособленную зону сбросо-раздвиговых деформаций, представляющих собой сейсмотектоническое образование.

Формирование Южно-Хибинской сейсмотектонической зоны происходило в несколько этапов: в позднем плейстоцене, позднеледниковье-раннем голоцене и в позднем голоцене. Это означает, что на протяжении позднего плейстоцена и в голоцене Хибинский массив испытывал неоднократные сейсмические толчки, максимальная интенсивность которых в эпицентре могла достигать XI-XII баллов по шкале MSK-64 ( Николаева , 2003). Аналогичные зоны новейших дислокаций отчетливо дешифрируются на аэрофотоснимках и ярко проявлены в рельефе северо-западных (например, расщелина Аку-Аку, и более протяженная система ущелий на выс. отм. 600-700 м) и северо-восточных предгорий Хибин. Комплекс предполагаемых сейсмогенных нарушений рельефа более мелких порядков обнаружен и на восточных склонах массива в районе отрогов гор Коашкар, Чиврнюн, Ньоркпахк и пр. ( Романенко и др ., 2004).

4. Строение рыхлого покрова

В строении рыхлого покрова массива принимают участие различные генетические типы отложений. Основные сведения о них содержатся в работах А.Д. Арманда (1960) и М.А. Лавровой (1960). Время формирования осадков охватывает доледниковую эпоху, ледниковое время и послеледниковье. Доледниковые образования представлены линейными корами выветривания и элювиальноделювиальными отложениями. Среди осадков ледникового парагенетического ряда широкое распространение получили морены, флювиогляциальные и озерно-ледниковые. К послеледниковым образованиям относят элювиально-делювиальные, коллювиальные, аллювиальные, озерные и биогенные.

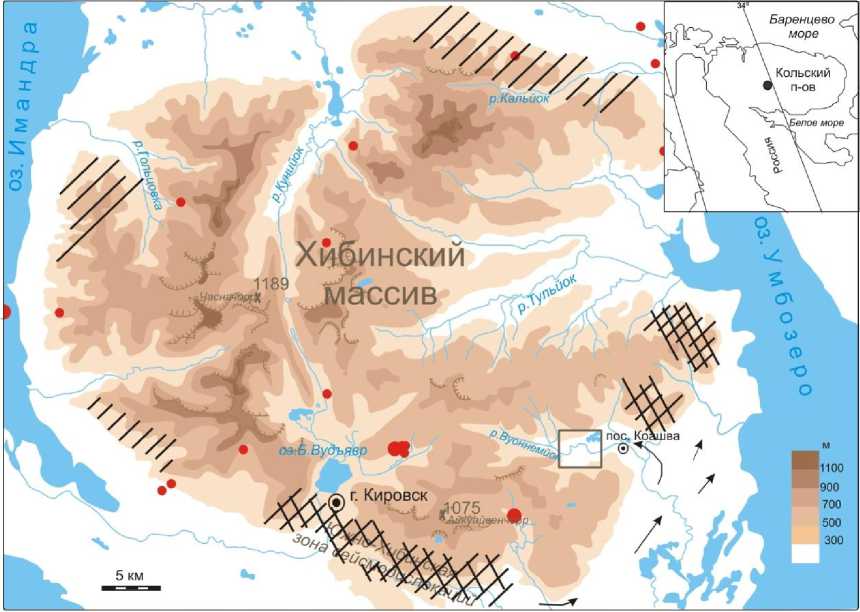

Участок работ расположен на юго-востоке Хибин, в районе горной долины реки Вуоннемйок (рис. 1). В настоящее время эту территорию занимает карьер "Коашва", в котором ведется добыча апатито-нефелиновых руд. В плане карьер имеет вытянутую форму, длинная ось которой составляет более 2 км, а короткая - около 800 м. Глубина его постоянно увеличивается и к настоящему времени составляет около 200 м, а мощность четвертичных отложений варьируется от 0 до 65-70 м. Карьером вскрыта напорно-насыпная гряда, которая сразу после своего образования перегораживала долину реки, а затем была размыта у ее северного борта (рис. 2). Длина гряды перед вскрытием её карьером достигала 1 км, ширина - 0.5 км, а высота составляла около 40 м. Гряда относится к поясу краевых ледниковых образований, формирование которого отвечает климатическому циклу аллерёд-поздний дриас ( Евзеров, Николаева , 2000). По строению она аналогична Кировской напорно-насыпной гряде, расположенной к югу от оз. Б. Вудъявр.

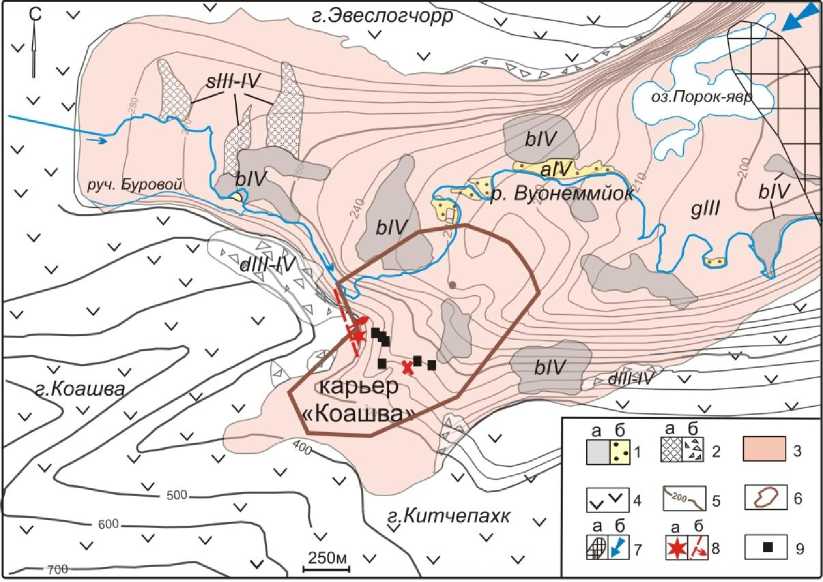

Состав отложений участка довольно разнообразен - от торфа и аллювиальных песков до крупнообломочного делювия и коллювия (рис. 2). В течение нескольких полевых сезонов в пределах исследуемого участка было проведено детальное изучение разрезов четвертичных отложений, вскрытых карьером на разных горизонтах (220, 235, 250 м). В их строении отчетливо выделяются V толщ, различающихся по составу и условиям формирования осадков (рис. 3).

Толща I представлена мореной последнего покровного оледенения. В ее состав входит несортированный разнозернистый и пылеватый песок с галькой и валунами, содержание которых составляет 15-25 %. Анализ петрографического состава крупнообломочного материала показал, что от 87 % до 96 % галек и валунов состоят из эффузивно-осадочных пород имандра-варзугского комплекса и архейских гнейсов и гнейсо-гранитов. Многочисленные гляциодислокации, нарушающие морену, представлены гигантскими "чешуями", диапирами или складками. Мощность морены в разных участках карьера варьируется от 1-2 до 10-20 м.

Толща II , мощностью от 4 до 6 м, является отложениями флювиогляциальной дельты, сложенной песчано-гравийно-галечными осадками с единичными валунами. Пески мелко-среднезернистые, чередуются с галечными прослоями, образуя типичные для дельтовых осадков "косые серии" с азимутами падения слоев в западных и юго-западных румбах и свидетельствующие о направлении перемещения ледникового языка вверх по долине реки Вуоннемйок. Петрографический состав галечного материала толщи отражает значительное преобладание кислых и основных пород фундамента над щелочными. Эти осадки часто образуют линзы разного размера мощностью до 2,5 м.

Толща III состоит из субгоризонтально-слоистых средне- и тонкозернистых песков, обладающих признаками обломочных потоков ( Евзеров , 2007). Толщина прослоев среднезернистых песков от 0.5 до 2 см, мелкозернистых прослоев – 0.2-1.5 см. На отдельных участках слоистость прерывистая, неотчетливая. Граница с нижезалегающей толщей суглинков и глин ровная, субгоризонтальная. Средняя мощность толщи – 7-8 м.

Толща IV – ледниково-озерные отложения, состоящие из ленточных суглинков, супесей, глин с прослоями песка. Толщина лент варьируется от 2-4 мм до 1.1 см. Суглинки, от серого до темно-серого цвета, тонко переслаиваются со светло-серыми супесями и глинистыми коричневатыми прослойками. Отдельные горизонты суглинистых отложений деформированы и смяты в складки. Залегание всех слоев этой толщи субгоризонтальное, исключение составляют прибортовые участки карьера. Состав и строение осадков позволяет отнести их к отложениям мутьевых потоков. Ориентировочный подсчет лент показал, что осадки были сформированы в течение 800-1000 лет. Толща ленточных садков, мощностью 5-6 м, простирается на расстояние 1.5 км.

Толща V представлена мореной горного ледника, о чем свидетельствует петрографический состав галечных проб, состоящий на 96-99 % из нефелиновых сиенитов Хибинского массива.

Таким образом, под мореной поздневалдайского покровного оледенения вскрываются осадки флювиогляциальной дельты, отложения приледникового озера и морена горного ледника, в образовании которых принимали участие гидродинамические, турбидитные и обломочные потоки.

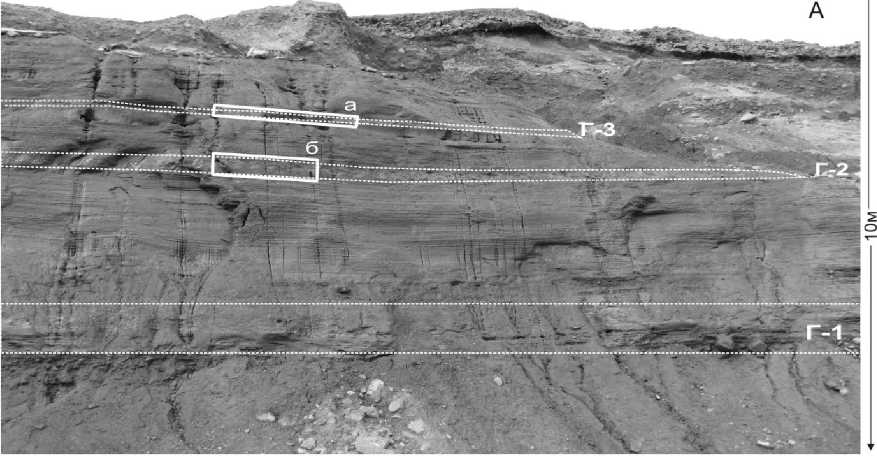

На протяжении более чем 800 м в толще IV наблюдается серия разнообразных складок, образующих три отчетливо выраженных горизонта, разделенных ненарушенными отложениями (рис. 3).

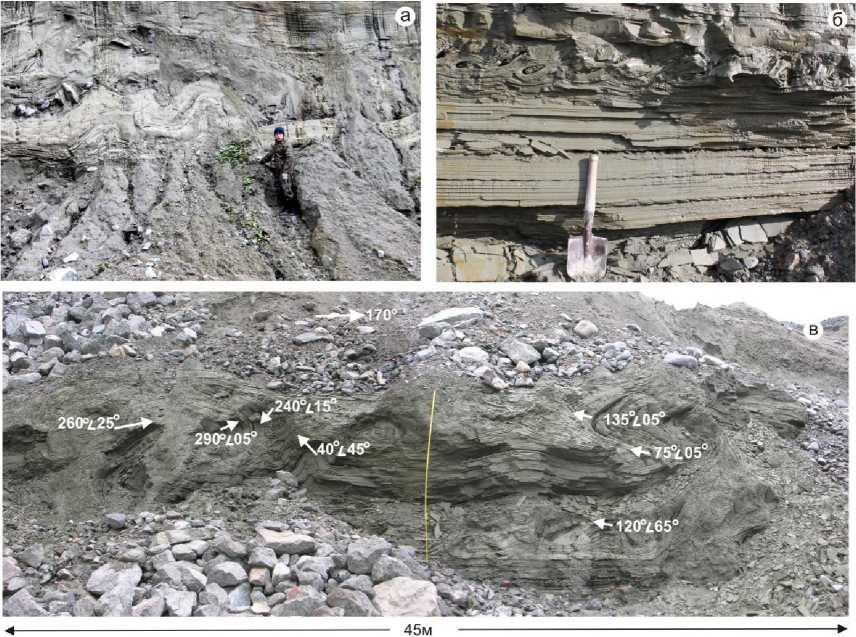

Деформации нижнего горизонта (Г1), мощность которого варьируется от 1.1 м на севере до 0.5-0.6 м в центральном и юго-восточном участках карьера, представлены складками разной формы и размеров. По наклону осевой поверхности и крыльев выделяются прямые, наклонные, иногда ныряющие или лежачие (рис. 4). На отдельных участках это могут быть синформные и антиформные складки, с осложненными флексурами крыльями, грибовидные, с деформированными гребнями. Амплитуда их колеблется в достаточно широких пределах – от первых десятков сантиметров до 1-1.5 м. В обнажениях хорошо видно, что в смятие было вовлечено несколько слоев ленточных осадков, залегающих между ненарушенными отложениями, что свидетельствует об образовании их одновременно или вскоре после осадконакопления. Наряду с пликативными деформациями в этом горизонте наблюдаются и разрывные нарушения. Они представлены сложной системой микрогорстов и микрограбенов с вертикальными амплитудами смещения 7-8 см. Структурные наблюдения за складчатостью показывают, что в северной части карьера перемещение материала шло с ССВ на ЮЮЗ, т.е. от склона Хибин, а ближе к центру ясно выраженной вергентности складок не обнаруживается (рис. 4в).

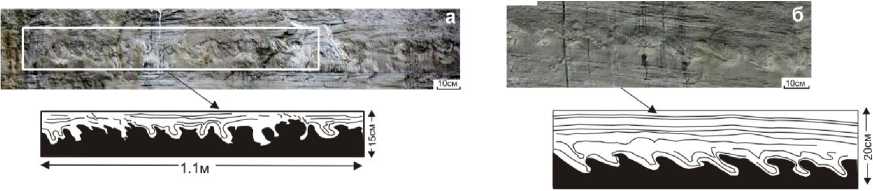

Деформации верхних горизонтов Г2 и Г3 отличаются от деформаций нижнего как по размерам, так и по форме складок. Это миниатюрные складочки с амплитудой волны, не превышающей 5-10 см, похожие на конволютную слоистость (рис. 5). Они развиты в горизонтах мощностью в 10-20 см и прослежены на расстояния до 0.5 км. Морфология складок различна: наряду с прямыми и наклонными синформами и антиформами, встречаются веерообразные и коробчатые, а также текстуры типа "язычков пламени" (рис. 5Б, а). В отдельных пунктах деформированные горизонты представлены участками только наклонных или лежачих складок (рис. 5Б, б).

Рис. 2. Распространение рыхлых отложений в долине реки Вуоннемйок и местоположение изученных разрезов.

Отложения: 1 – биогенные (а), аллювиальные (б); 2 – конусов выноса временных потоков и снежных лавин (а), делювиальные и коллювиальные (б); 3 – ледниковые (морена); 4 – ийолиты, ювиты, уртиты Хибинского массива; 5 – изолинии подошвы четвертичных отложений проведены через 5 м (до отм. 250), через 10 м (до отм. 290); 6 – граница карьера; 7 – напорно-насыпная гряда (а), направление движения ледника (б); 8 – положение зеркала скольжения (а), новейшее разрывное нарушение (б); 9 – местоположение изученных разрезов. Крестиком показано местоположение разреза, показанного на рис. 3

Рис. 3. Сводный разрез строения позднеплейстоценовых осадков в долине реки Вуоннемйок:

1 – валуны; 2 – галька; 3 – гравий (а), песок (б); 4 – ленточные супеси, суглинки и глины. Деформации: 5 – гляцигенные; 6 – сейсмогравитационные; 7 – содержание обломков пород в галечной фракции на круговых диаграммах: кислых и основных (а), нефелиновых сиенитов Хибинского массива (б); 8 – номера горизонтов складчатых деформаций. Римскими цифрами обозначены номера толщ, упоминающихся в тексте

Рис. 4. Складчатые деформации горизонта Г1: а – в северном;

б – центральном (длина лопатки 65 см); в – юго-восточном (длина линейки 1.1 м) участках карьера

5. Генезис и механизм образования складчатых деформаций

Ленточный характер и состав отложений, в которых развивались складчатые деформации, свидетельствуют о формировании их на дне позднеледникового палеоводоема. Для складчатых горизонтов общими являются следующие признаки: пластичность осадков и их способность к разжижению, залегание деформированных горизонтов между осадками, обладающими ненарушенной первичной слоистостью; цикличность проявления в разрезе. Горизонтальное (субгоризонтальное) залегание суглинков, подстилающих и перекрывающих деформированные горизонты свидетельствует о том, что деформациям подвергались первоначально горизонтальные или слабо наклонные слои. Присутствие в одном разрезе нескольких уровней деформированных горизонтов, разделенных ненарушенными отложениями, морфология и размеры не позволяют отнести складчатые деформации к гляциотектоническим структурам. Можно исключить криогенный и солифлюкционный механизмы образования складок, поскольку невозможно представить формирование криогенных текстур на дне водоема, а солифлюкция – субаэральный процесс. Наиболее достоверным объяснением формирования складок горизонта Г1 является подводное оползание осадков, накопленных на наклонном участке ложа приледникового озера, которое могло произойти в результате нарушения их критической точки равновесия. Характер и морфология складок горизонтов Г2 и Г3, выдержанность этих горизонтов по простиранию свидетельствуют и о возможном смещении и деформации слоев в результате динамических воздействий. Кроме того, генезис лежачих складок в конволютной слоистости еще не получил удовлетворительного объяснения. Ряд авторов считают, что такие текстуры образуются под действием трения потока, текущего над осадком, ожиженным сейсмическим сотрясением ( Allen, Banks , 1972).

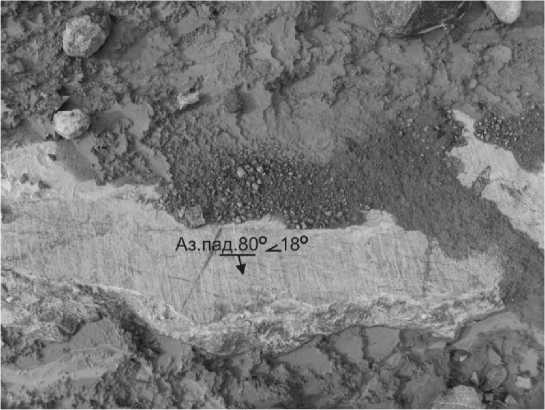

Обследование северного отрога горы Коашва, от коренного склона которого начинаются складки в озерно-ледниковых отложениях, позволило выявить здесь новейший сброс с аз. пад. плоскости сместителя 80° и углом падения 18° (рис. 6). Зеркало скольжения сброса не успело выветриться, что указывает на его молодость. Складчатые деформации расположены в лежачем опущенном крыле разлома. Наиболее вероятным спусковым механизмом оползания влагонасыщенного материала с образованием складок послужили неоднократные (в нашем случае три) тектонические (сейсмотектонические) подвижки, имевшие место во время осадконакопления суглинистой толщи, сопровождающие движения вдоль сброса. В пользу сейсмогравитационного генезиса складок свидетельствуют следующие факты: хорошо выраженное геологически и геоморфологически разрывное нарушение; приуроченность разреза к району Хибинского массива, характеризующегося интенсивными неотектоническими блоковыми движениями; повышенным, по сравнению с другими районами Кольского региона, уровнем современной сейсмической активности Хибин; обнаружением в районе молодых разрывов и палеосейсмодеформаций, которые интерпретируются как отражения сильных сейсмических событий. Кроме того, цикличность проявления горизонтов с деформациями указывает, с одной стороны, на дискретность, а с другой – на повторяемость процессов их формирования, что и следует ожидать в сейсмоактивных зонах, характеризующихся чередованием периодов сейсмического затишья и сейсмической активизации.

-«------------------1.15м ------------------►

Рис. 5. Циклическое повторение деформированных горизонтов в ленточных суглинках северного борта карьера Коашва (А). Б – характер и морфология складок в горизонтах Г-2 и Г-3: а – без явно выраженной вергентности, часто в виде "язычков пламени" (Г3); б – вергентные (Г3)

25°

85м -----------------------------------------

Б

Использование варвохронологического метода определения времени осадконакопления в ленточных отложениях показало, что ненарушенная толща осадков между горизонтами Г1 и Г2 содержит около 300 годовых лент, а между горизонтами Г2 и Г3 – 150 годовых лент. Это может свидетельствовать о сближенных сейсмических толчках в Хибинах, интервал между которыми составлял от 150 до 300 лет.

Возраст сейсмических событий можно определить пока лишь приближенно. Сама напорнонасыпная гряда в долине реки Вуоннемйок сформировалась в период деградации поздневалдайского оледенения около 10.3-11.8 радиоуглеродных лет назад ( Евзеров, Николаева , 2000). Образование приледникового озерного водоема и накопление в нем осадков могло произойти несколько ранее, в период потепления климата, возможно, в аллерёде, около 11.8 тыс. лет назад. Вероятно, к этому рубежу или несколько ранее следует отнести и время образования деформаций.

Различные нарушения и деформации, в том числе и складчатые, наблюдались и в других разрезах рыхлых отложений Хибин. Так, к западу от исследуемого района, в долине реки Белая А.Д. Арманд отметил развитие волновых текстур с длиной волн порядка 10-18 см и амплитудой до 3 см в озерно-ледниковых алевритах Кировской гряды, а также внедрение алевритов в виде языков в перекрывающие осадки и отторженцы тонкослоистых песков, смятых в лежачую складку (Арманд, 1960). В районе южнее мыса Голкинского (восточные предгорья Хибин) наблюдаются складки в глинах, залегающих под флювиогляциальными песками. Из нижней части песков в одной из линз был отобран образец на радиотермолюминесцентный (РТЛ) анализ для определения возраста, который составил 8800 ± 1900 (РТЛ-МГУ-963) (Романенко и др., 2004), т.е. глины были сформированы несколько ранее этой даты. Микроскладчатость наблюдалась и в ленточных глинах, сформировавшихся в приледниковом водоеме в цирке Снежном (Ананьев, 1998). По данным РТЛ-анализа, возраст их составляет 14000 ± 4500 лет (по определениям О.А. Куликова) (Ананьев, 1998). Данные РТЛ-анализов в совокупности с результатами палеогеографических и геологических исследований свидетельствуют о формировании упомянутых выше деформаций и нарушений, также как и складок в Коашве в позднеледниковье или же в самом начале голоцена.

Деформации более позднего возраста, представленные нарушениями и изгибами торфа, известны в восточной части Хибин ( Романенко и др. , 2004). Они развиты в сильно увлажненных понижениях озерной котловины Умбозеро, где на песках с гравием залегают диатомовые илы и сапропели, перекрытые торфяниками. Сапропели начали откладываться примерно с 9270 ± 250 14С л.н. (ГИН-11776), а торфяники формировались во временном интервале от 6770 ± 70 (ГИН-11777) до 1470 ± 50 (ГИН-11185).

Рис. 6. Зеркало скольжения сброса на северном отроге горы Коашва (местоположение показано на рис. 2)

Большинство исследователей, изучавших рыхлые отложения Хибин и прилегающей к ним равнины, связывали образование этих деформаций исключительно с гляциотектоническими или криогенными процессами ( Арманд , 1960; Лаврова , 1960). Однако вполне вероятно, что часть нарушений (в том числе и наземные оползни, оплывины, грязекаменные потоки и пр., широко развитые в Хибинах) спровоцирована неоднократными сейсмическими событиями, которые имели место в пределах массива в период с позднего плейстоцена и до настоящего времени.

6. Заключение

В юго-восточной части Хибин впервые описаны складчатые деформации, формирование которых связано с оползневыми процессами, обусловленными сейсмотектоническими подвижками вдоль новейшего разрывного нарушения на северном отроге горы Коашва, а также с динамическим воздействием на массив. Цикличность проявления нарушенных горизонтов в разрезах свидетельствует о трех сближенных сейсмических событиях, которые происходили в конце позднего плейстоцена. Полученные данные хорошо согласуются с имеющимися сведениями о палеосейсмодеформациях в кристаллических породах и отражают относительно высокую сейсмическую активность Хибин в период деградации последнего Валдайского оледенения. Высокие горизонтальные напряжения, непрерывное поднятие массива, дифференцированные блоковые движения, а также смена погружений и поднятий, вызванная гляциоизостатическим эффектом, создавали благоприятные условия для новообразования и/или активизации разломных зон и разрядке напряжений в виде многочисленных землетрясений. Нам представляется, что приведенные данные определяют важность специального изучения сейсмодеформаций в четвертичных отложениях Фенноскандии, поскольку их локализация и возрастные привязки являются благоприятными объектами для оценки сейсмического режима территорий, а также индикаторами выявления зон активных разломов и узлов их пересечения.

Исследования поддержаны Правительством Мурманской области в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" и РФФИ, проект № 14-05-98806 р_север_а.