Склерохирургическое и хирургическое лечение больных варикозной болезнью нижних конечностей: анализ результатов в отдаленном периоде наблюдения

Автор: Гафурова Д.Р., Куликова А.Н., Чаббаров Р.Г., Пятницкий А.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать и оценить отдаленные результаты склерохирургического и хирургического лечения больных варикозной болезнью (ВБ) нижних конечностей. Материал и методы. Представлены данные обследования и лечения 228 больных. Основная группа: 153 пациента (189 конечностей) после интраоперационной стволовой катетерной склерооблитерации большой подкожной вены (БПВ) с кроссэктомией. Группа сравнения: 75 больных (96 конечностей) после флебэктомии БПВ по Бэбкокку — Нарату. Отдаленные результаты (5-9 лет) лечения оценивали при сравнительном анализе показателей качества жизни (КЖ) пациентов, ультразвуковых характеристик венозного русла оперированных конечностей и динамики течения ВБ (СЕАР, 1994). Результаты. При сравнении параметров КЖ у респондентов указанных групп существенных различий не обнаружили. Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей в большинстве случаев констатировало широкий спектр патологических ультразвуковых признаков (6 из 13 признаков, различия по которым статистически значимы, не являются специфическими для стволовой склерооблитерации и флебэктомии). Изучение динамики ВБ после коррекции варикозного синдрома позволило выявить три варианта течения заболевания: регресс, отсутствие динамики, прогрессирование. Заключение. Эффективность склерохирургического вмешательства в отдаленном периоде наблюдения сопоставима с хирургическим, что подтверждается суммарным числом положительных (хороших и удовлетворительных) результатов лечения после использования обоих методов (93,7 и 81,3% соответственно), полученными данными ультразвуковой диагностики, отсутствием существенных различий при оценке КЖ.

Варикозная болезнь нижних конечностей, дуплексное ангиосканирование, качество жизни, склерооблитерация, флебэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918559

IDR: 14918559

Текст научной статьи Склерохирургическое и хирургическое лечение больных варикозной болезнью нижних конечностей: анализ результатов в отдаленном периоде наблюдения

-

1 Введение. Несмотря на совершенствование медицинских технологий, проблема качественной диагностики и грамотного лечения пациентов с варикозной болезнью (ВБ) нижних конечностей сегодня чрезвычайно актуальна. Согласно результатам исследовательской программы СПЕКТР, данное заболевание превалирует среди нозологий хронических заболеваний вен (ХЗВ) [1]. В развитых странах ВБ выявляется у 20-55% граждан [2, 3], а по данным международной исследовательской программы Vein Consult Program, у 16% [4]. По итогам отечественного популяционного эпидемиологического исследования, признаки ХЗВ регистрируются у 62,4% респондентов, при этом частота выявления ВБ составляет 26,2%, ретикулярных вен и телеангиэктазий 29,9% [5].

Наиболее радикальным методом лечения ВБ по-прежнему признается флебэктомия [6]. Многие отечественные специалисты практикуют интраоперационную стволовую катетерную склерооблитерацию [7]. Большинство исследователей констатируют хорошие результаты вмешательств по поводу ВБ, ориентируясь в основном на ближайший послеоперационный период [8]. На наш взгляд, представляется важным анализ эффективности лечебных мероприятий и в отдаленном периоде наблюдения (более пяти лет), так как частота возврата симптомов ВБ остается высокой [9].

Необходимость объективного клинико-инструментального сравнительного анализа отдаленных результатов хирургических и склерохирургических вмешательств у больных ВБ обусловлена, во-первых, большой популярностью этих видов лечения в нашей стране и отсутствием систематизации уточненных показаний к каждому из них; во-вторых, принципиальной важностью оценки эффективности изучаемых методов в отдаленном периоде наблюдения, учитывая хронический прогрессирующий характер течения ВБ.

Цель: проанализировать и оценить отдаленные результаты склерохирургического и хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних конечностей.

Материал и методы. Выполнен сравнительный анализ данных обследования и лечения 228 больных ВБ.

Критерии включения в исследование . Нозология: ВБ нижних конечностей (клинические классы С2-С6 по Международной классификации СЕАР, 1994); характер оперативного лечения: склерохирургическое вмешательство (интраоперационная стволовая катетерная склерооблитерация (ИСКС) большой подкожной вены (БПВ) в сочетании с кроссэктомией) или хирургическое (флебэктомия БПВ по Бэбкокку — Нарату), выполненные в 2002–2006 гг.; период послеоперационного наблюдения: через 5–9 лет после указанных операций.

Критерии исключения: возраст пациентов (до 18 лет); наличие клинических и/или ультразвуковых признаков варикотромбофлебита БПВ и/или ее притоков на момент операции; оперативное вмешательство на системе малой подкожной вены (МПВ).

Основную группу (I) составили 153 пациента (189 нижних конечностей) после стволовой склерооблите-рации. В группу сравнения (II) включены 75 больных (96 конечностей) после хирургического лечения. Распределение пациентов по полу: мужчин 60 (26,3%), женщин 168 (73,7%). Средний возраст 56±4,8 года. Давность ВБ до лечения составила от 1 года до 35 лет, в 145 наблюдениях (63,6%) более 10 лет.

Оценку отдаленных результатов (5–9 лет) склерохирургических и хирургических вмешательств проводили на основании данных, полученных при сравнительном анализе показателей качества жизни (КЖ) пациентов (стандартизованные опросники: общий — MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item short form health survey) и болезнь-специфический — CIVIQ-2 (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire), при изучении ультразвуковых характеристик венозного русла оперированных конечностей (ультразвуковые сканеры SonoAce R3, Medison (Корея) и Philips EnVisor HD (США), собственный разработанный протокол исследования) и динамики течения ВБ (Международная классификация СЕАР, 1994).

Статистический анализ результатов исследования проводили в соответствии с правилами вариационной статистики в пакете прикладных лицензированных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2006). Выбор метода статистического анализа полученных параметров проводили после проверки нормальности распределения по критериям Шапиро — Уилка. Данные представлены в виде М±σ при условии нормального распределения и Ме при распределении показателя, отличного от нормального. Двухвыборочный сравнительный анализ независимых и зависимых выборок при нормальном распределении основан на использовании параметрического t-критерия Стьюдента. Сравнение независимых переменных при распределении показателя, отличного от нормального, выполняли с помощью U-критерия Манна — Уитни. Сравнение относительных частот в двух группах выполняли путем проверки нулевой статистической гипотезы о равенстве относительных частот в двух популяциях. Сравнительный анализ качественных признаков (долей) проводился с помощью критерия хи-квадрат, рассчитанного для устранения систематических смещений с использованием поправки Йейтса на непрерывность, критерия Пирсона, а также точного критерия Фишера (Fisher exact p). Приемлемым признавали уровень статистической значимости р<0,05.

Результаты. Согласно современным представлениям, ВБ относится к заболеваниям с прогрессирующим течением. Учитывая это, при анализе эффективности лечения и для прогнозирования его результатов в отдаленном периоде наблюдения немаловажно принимать во внимание информацию об особенностях субъективной реакции больного на данное заболевание и проводимую терапию, т.е. исследовать КЖ.

Очевидно, что степень выраженности клинических проявлений ВБ оказывает существенное влияние на показатели КЖ, поэтому пациентов дополнительно разделили на группы в зависимости от отсутствия или наличия у них трофических расстройств на момент

метод лечения

а

б

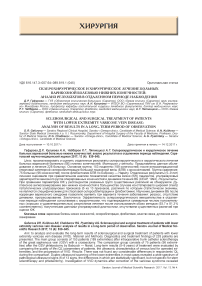

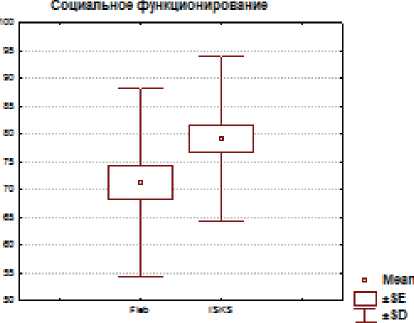

Рис. 1 ( а, б). Численные значения шкал КЖ, по данным опросника SF-36, в группе больных с исходными С2-3 клиническими классами после флебэктомии и склерохирургического вмешательства. (Здесь и далее: Mean — средняя арифметическая;

SE — стандартная ошибка средней; SD — стандартное отклонение)

метод лечен ия

а

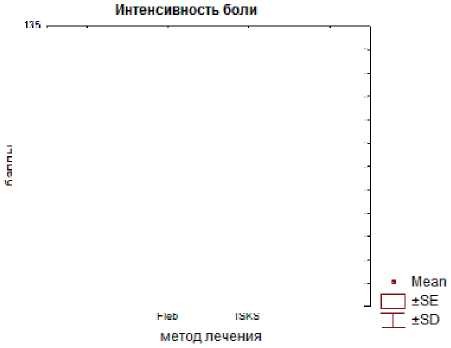

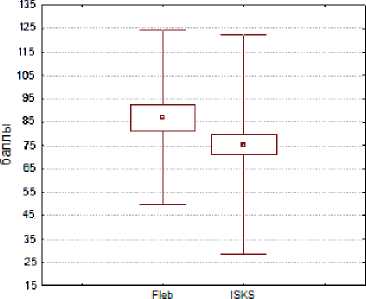

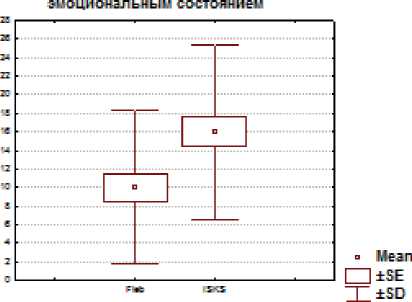

Рис. 2 (а, б). Численные значения шкал КЖ, по данным опросника SF-36, в группе больных с исходными С4-5-6 клиническими классами после флебэктомии и склерохирургического вмешательства

Ролевое функционирование, обусловленное

метод лечения

б

оперативного вмешательства: С2–3 и С4-5-6 соответственно. Таким образом, сформировали четыре группы респондентов: 1) больные с исходными С2–3 клиническими классами (СЕАР), перенесшие ИСКС с кроссэктомией (117 человек); 2) лица с С2–3 классами, подвергнувшиеся флебэктомии (45 человек); 3) пациенты, имевшие до склерохирургического вмешательства трофические расстройства (С4-5-6 по СЕАР) (36 наблюдений); 4) больные с исходными С4-5-6 клиническими классами, оперированные по Бэбкок-ку — Нарату (30 случаев). Для проведения корректного анализа КЖ пациентов с ВБ при различных способах лечения сравнительную оценку осуществляли с помощью общего (SF-36) и болезнь-специфического (CIVIQ-2) опросников оценки КЖ в группах с исходно одинаковыми клиническими классами по СЕАР: 1-ю группу cо 2-й; 3-ю группу c 4-й. Сравниваемые группы больных однородны по полу и возрасту.

Из 162 больных ВБ с исходными С2–3 классами ИСКС с кроссэктомией выполнена 117 пациентам (1-я группа); флебэктомия БПВ 45 больным (2-я группа). При сравнении численных значений большинства шкал (6 из 8) анкеты SF-36 у больных 1-й и 2-й групп статистически значимых различий не обнаружили. У пациентов после хирургического вмешательства статистически значимо (р<0,05) выше численные значения таких параметров КЖ, как «Социальное функционирование» (в 1-й группе 81,09±17,72; во 2-й 88,33±15,63) и «Интенсивность боли» (в 1-й 75,97±24,06; во 2-й 87,00±16,85) (рис. 1). Анализ численных показателей всех шкал опросника CIVIQ-2 значимых различий между изучаемыми группами респондентов 1-й и 2-й групп не выявил.

Из 66 больных ВБ с исходными С4-5-6 классами стволовая склерооблитерация БПВ выполнена 36 пациентам (3-я группа); флебэктомия по Бэбкок-ку — Нарату 30 больным (4-я группа). Зафиксировали отсутствие статистически значимых различий численных значений шести из восьми шкал общего опросника SF-36 в 3-й и 4-й группах. Обнаружены статистически значимые различия (р<0,05) изучаемых групп по показателям двух шкал: «Социальное функционирование» (в 3-й группе 79,17±14,94; в 4-й 71,25±17,1) и «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (15,97±9,42 и 10,00±8,3 соответственно), указывающие на более высокие параметры КЖ у больных после склерохирургического вмешательства (рис. 2).

При использовании CIVIQ-2 анализ ответов пациентов продемонстрировал высокий уровень статистической значимости (р<0,01) различия 3-й и 4-й групп по численным значениям шкалы «Болевой фактор» (2,17±0,70 и 2,70±0,79 соответственно) с лучшим результатом в пользу ИСКС. По шкале «Психологический фактор» также выявлено статистически значимо (р<0,05) лучшее КЖ у лиц после ИСКС (в 3-й группе 17,42±8,10; в 4-й 20,00±5,00).

В настоящее время наряду с клиническим обследованием широко применяют инструментальные диагностические методы. «Золотым стандартом» признано дуплексное ангиосканирование (ДАС) вен нижних конечностей. ДАС, выполненное в отдаленном периоде после различных вмешательств, оно вызывает особый интерес, так как позволяет выявить изменения, происходящие в венозном русле нижних конечностей после того или иного способа коррекции варикозного синдрома.

В ходе работы модифицировали имеющиеся протоколы ультразвукового исследования вен нижних конечностей для выработки собственной стандартной схемы исследования. Разработанный протокол предназначен для изучения измененной ангиоархитектоники и оценки особенностей венозного кровотока у пациентов после перенесенных инвазивных вмешательств по поводу ВБ (флебэктомия, стволовая склерооблитерация), направлен на выявление возможных причин рецидива заболевания и позволяет определиться с выбором дальнейшей тактики лечения.

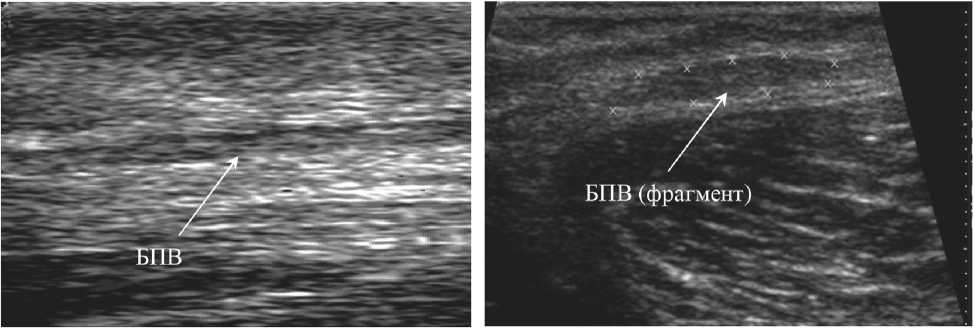

Сравнительную оценку ультразвуковой картины венозного русла конечностей, оперированных разными способами, осуществляли в соответствии с разработанным протоколом ДАС по 13 наиболее значимым, на наш взгляд, сонографическим критериям. Итак, «патологическая» культя БПВ (рис. 3) с расширенными венозными притоками визуализировалась у пациентов после склерохирургического лечения (I группа) в 8 (4,2%) наблюдениях; после флебэктомии (II) в 6 (6,3%). Варикозная деформация приустьевых притоков при нормальной длине культи БПВ: I группа — 48 (25,4%), II — 11 (11,5%). «Кавернома» (рис. 4): I — 4 (2,1 %), II -3 (3,1 %). Варикозное расширение передней добавочной подкожной вены: I — 42 (22,2%), II -27 (28,1%) и латеральной вены: I — 5 (2,7%), II -18 (18,8%), межсафенной: I — 21 (11,1 %), II — 15 (15,6%). Варикозная трансформация вен системы МПВ: I — 18 (9,5%), II — 27 (28,1 %). Добавочный или оставленный ствол БПВ: I — 5 (2,7%), II — 12 (12,5%).

Несостоятельные перфорантные вены бедра: I — 60 (31,8%), II — 30 (31,3%) и голени: I — 183 (96,8%), II — 96 (100%). Несостоятельность клапанов бедренной вены: I — 6 (3,2%), II — 4 (4,2%), подколенной: I — 10 (5,3%), II — 17 (17,7%), глубоких вен голени: I — 11 (5,8%), II — 18 (18,8%).

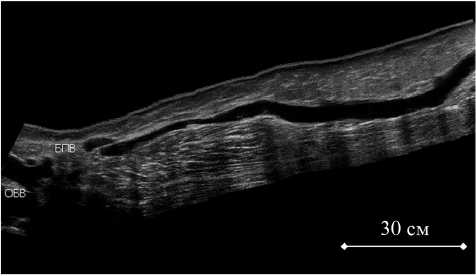

У больных после стволовой склерооблитерации (189 конечностей — 100%) в отдаленном послеоперационном периоде в большинстве наблюдений сохраняется облитерация БПВ: 105 (55,5%), а только частичная ее реканализация в 54 (28,6%) случаях, что подтверждает высокую эффективность ИСКС с кроссэктомией (рис. 5, 6, 7). Статистически доказали сопряженность (χ2=7,37) между степенью реканализации склерозированного ствола БПВ после скле-рооблитерации и частотой встречаемости несостоятельных клапанов перфорантов бедра: у пациентов с полной реканализацией БПВ несостоятельные пер-

Рис. 3. Венозный рефлюкс в «патологической» культе БПВ (режим энергетического допплера)

Рис. 4. «Кавернома» области СФС у больной П., 41 год (режим энергетического допплера)

форантные вены бедра регистрировали статистически значимо чаще, чем при облитерации (p<0,05). Обнаружена сопряженность (χ2=3,65) между состоянием ствола БПВ и давностью склерохирургического вмешательства: встречаемость облитерированных стволов БПВ у пациентов спустя пять лет после ИСКС статистически значимо выше, чем после девяти лет (p<0,05).

Таким образом, целенаправленное детальное ДАС вен нижних конечностей у больных ВБ в отдаленном периоде после склерохирургического и хирургического вмешательств позволило в большинстве случаев выявить широкий спектр патологических ультразвуковых признаков, превышающий, как правило, объем клинических симптомов заболевания у больных обеих групп. Зафиксировали отсутствие статистически значимых различий между пациентами после изучаемых методов лечения по семи из тринадцати ультразвуковых характеристик. Сонографические параметры, различия по которым статистически значимы (6 из 13), не являются специфическими для данных способов коррекции варикозного синдрома.

Объективным показателем результативности оперативных вмешательств у больных ВБ является, на наш взгляд, характер динамики клинических проявлений заболевания (СЕАР, 1994) в ответ на лечебные мероприятия.

В отдаленном периоде наблюдения (5–9 лет) зарегистрировали три варианта течения заболевания:

Рис. 7. Полная реканализация БПВ (панорамное ультразвуковое ангиосканирование)

а

б

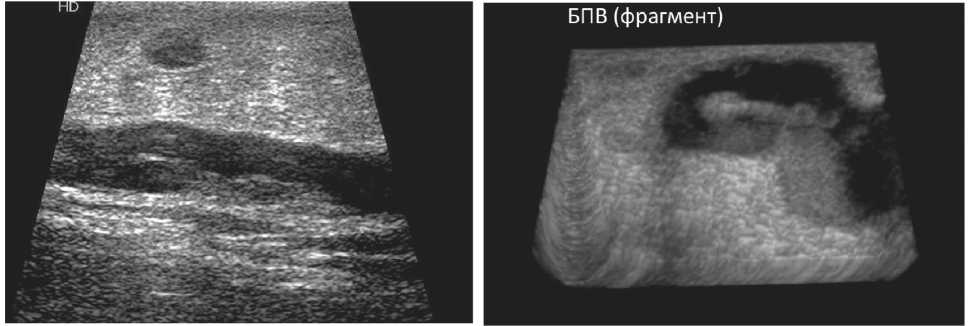

Рис. 5. а — облитерированный ствол БПВ; б — фрагмент облитерированного ствола БПВ. Содержимое выполнено неоднородными эхогенными массами, признаки кровотока отсутствуют (В-режим)

а

б

Рис. 6. Частичная реканализация БПВ у больного Ш., 60 лет: а — В-режим; б — трехмерная реконструкция

регресс ВБ по отношению к исходному статусу, прогрессирование и «отсутствие динамики». Регресс ВБ фиксировали при снижении клинического класса и расценивали это как хороший результат лечения. Критерием прогрессирования заболевания считали нарастание класса по СЕАР, несмотря на выполненные оперативные вмешательства. Данная ситуация определялась нами как неудовлетворительный результат лечения. «Отсутствие динамики» в отдаленном периоде наблюдения констатировали на основании сохранения исходного клинического класса или его возврата к первоначальному статусу, что трактовали как удовлетворительный результат.

Согласно выбранным критериям, у пациентов в отдаленном периоде после лечения с использованием склерохирургического вмешательства (189 конечностей — 100%) хорошие результаты выявили в 75 (39,7%) случаях; удовлетворительные в 102 (54%); неудовлетворительные результаты в 12 (6,3%). После флебэктомии (96 конечностей — 100%) через 5–9 лет хорошие отдаленные результаты лечения констатировали у больных на 42 (43,8%) конечностях; удовлетворительные на 36 (37,5%); неудовлетворительные на 18 (18,7%).

Необходимо отметить, что у пациентов с открытыми венозными язвами (клинический класс С6) хороший эффект от лечебных мероприятий определили в 100% случаев, независимо от способа коррекции варикозного синдрома (рис. 8).

Обсуждение. При оценке показателей качества жизни у больных ВБ с исходными С2–3 клиническими классами после проведенной стволовой склеро-облитерации и флебэктомии в отдаленном периоде наблюдения не выявили ожидаемого более высокого уровня КЖ у респондентов, перенесших ИСКС с кроссэктомией. Следует указать, что по большинству шкал обоих опросников оценки КЖ, как и при оценке их «суммарных баллов», статистически значимых различий между группами пациентов с исходными

Рис. 8. Трофическая венозная язва правой голени: а — до лечения; б — после ИСКС с кроссэктомией в отдаленном периоде наблюдения

б

С2–3 классами (СЕАР) после двух разных способов лечения данного заболевания не зарегистрировали. В отдаленном послеоперационном периоде ограничение повседневной активности и работоспособности из-за боли достоверно более выражено у больных ВБ на стадии трофических расстройств (С4-5-6), перенесших флебэктомию (высокий уровень статистической значимости различия изучаемых групп респондентов по численным значениям шкалы «Болевой фактор» (р<0,01) опросника CIVIQ-2). Однако при вычислении «суммарного балла» КЖ с использованием обоих опросников у больных с исходными С4-5-6 классами статистически значимых различий между 3-й и 4-й группами не обнаружили.

Итоги проведенной работы подтверждают данные международных исследований, свидетельствующие о корреляции между клиническими классами СЕАР и КЖ больных с патологией вен. Все количественные значения параметров как общего (SF-36), так и специального (CIVIQ-2) опросников доказывают более высокий уровень КЖ у пациентов с симптоматикой ВБ С2 и С3 клинических классов по сравнению с респондентами, имеющими трофические расстройства (С4, С5 и С6 классы СЕАР).

Некоторые флебологи исключают ИСКС из арсенала лечебных манипуляций при ВБ на стадии трофических расстройств. Однако на основании выполненного нами сравнительного анализа параметров КЖ следует заключить, что пациентам с исходной венозной недостаточностью С4-5-6 в нижних конечностях предпочтительнее выполнять ИСКС с кроссэктомией, чем флебэктомию по Бэбкокку — Нарату.

Для практического решения клинических задач флебологии ультразвуковая диагностика является определяющим звеном [10, 11].

Разнообразие обнаруженных неспецифических ультразвуковых признаков патологии вен нижних конечностей у большинства больных в отдаленном периоде как после ИСКС БПВ с кроссэктомией, так и после флебэктомии, на наш взгляд, во многом свидетельствует в пользу прогрессирующего характера ВБ. Провели систематизацию патологических ультразвуковых признаков, выявленных при ДАС у больных ВБ в отдаленном периоде после стволовой склерооблитерации и традиционной флебэктомии. В ряде наблюдений обнаружили эхографические симптомы технических и/или тактических погрешностей, допущенных во время предшествующей операции: «патологическую» культю БПВ с расширенными притоками, ошибочно оставленный и/или добавочный ствол магистральной подкожной вены, варикозную трансформацию передней добавочной подкожной вены бедра. Выявили вероятные проявления прогрессирования ВБ у пациентов двух исследуемых групп: признаки неоваскулогенеза в области сафе-нофеморального соустья, варикозное расширение вен в системе ранее интактной МПВ, а также так называемый «латеральный варикоз». В большинстве случаев достоверно дифференцировать дефекты оперативного лечения от прогрессирования заболевания затруднительно (варикозная трансформация приустьевых притоков при нормальной длине культи БПВ, несостоятельность клапанов глубоких и перфорантных вен, варикозное расширение межсафенной вены). Полученные результаты соответствуют данным литературы и взглядам современных флебологов [2, 6, 10, 12], свидетельствующим о том, что возврат симптомов ВБ обусловлен как врачебными ошибками (тактическими и техническими при планировании и выполнении первичного оперативного вмешательства, неадекватным последующим ведением в раннем и отдаленном послеоперационных периодах, недочетами диспансерного наблюдения), так и прогредиентным характером ВБ.

Анализ отдаленных результатов лечения в двух исследуемых группах больных выявил статистически значимые различия по частоте встречаемости хороших эффектов от лечебных мероприятий с превалированием в пользу хирургического вмешательства (для критерия Фишера р=0,014). Различие по частоте регистрируемых неудовлетворительных эффектов от изучаемых лечебных вмешательств в отдаленном послеоперационном периоде статистически незначимо (р=0,64). В целом изучение исходов лечения больных ВБ после стволовой склерооблитерации и традиционной флебэктомии доказывает сопостави- мую эффективность данных методов в отдаленном периоде наблюдения ввиду значительного суммарного количества положительных (хороших и удовлетворительных) результатов изучаемых вмешательств (согласно выбранным критериям оценки).

Выводы:

-

1. При сравнении параметров качества жизни у больных ВБ в отдаленном периоде после склерохирургического и хирургического вмешательств существенных различий не обнаружили. Среди пациентов с исходными С4-5-6 клиническими классами зарегистрировали статистически значимый более высокий уровень качества жизни (показатели ряда шкал опросников SF-36 и CIVIQ-2) после стволовой склерооблитерации. Высокие численные значения большинства шкал опросника SF-36 подтверждают эффективность обоих изучаемых лечебных вмешательств в отдаленном послеоперационном периоде.

-

2. У больных ВБ при ДАС вен нижних конечностей с использованием разработанного протокола исследования через 5–9 лет после склерохирургического и хирургического вмешательств в большинстве случаев обнаружили широкий спектр патологических ультразвуковых признаков. Сонографические характеристики пациентов, различия по которым статистически значимы (6 из 13 признаков), не являются специфическими для данных методов лечения.

-

3. При изучении динамики варикозной болезни после склерохирургического и хирургического вмешательств выявили три варианта течения заболевания: регресс, «отсутствие динамики», прогрессирование. Эффективность данных методов лечения сопоставима, что подтверждается суммарным числом положительных (хороших и удовлетворительных) отдаленных результатов: после склерохирургического вмешательства 93,7%, после хирургического 81,3%. В группе пациентов после флебэктомии хорошие результаты лечения фиксировали статистически значимо чаще (р<0,05), что доказывает ее более высокую результативность в отдаленном периоде наблюдения.

Комплексный сравнительный анализ отдаленных результатов стволовой склерооблитерации и фле-бэктомии больных ВБ позволяет дать объективную оценку их эффективности, способствует оптимизации выбора хирургической тактики, дает возможность снизить частоту осложнений и рецидивов заболевания, улучшить показатели качества жизни больных.

Список литературы Склерохирургическое и хирургическое лечение больных варикозной болезнью нижних конечностей: анализ результатов в отдаленном периоде наблюдения

- Савельев B.C., Кириенко A.M., Золотухин И. А. Проспективное обсервационное исследование СПЕКТР: регистр пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей. Флебология 2012; (1): 4-9

- Савельев B.C., Кириенко A.M. Сосудистая хирургия: национальное руководство: краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014; 464 с.

- Fowkes FGR, Bergan JJ, Shorten CK, et al. Epidemiology of venous disorders: Venous and lymphatic diseases: Venous ulcers. San Diego: Acad. Press, 2007; p. 15-25

- Rabe E, Guex JJ, PuskasA, et al. Epidemiology of chronic vein disorders in geographically diverse populations: results from the Vein Consult Program. International Journal of Angiology 2012; 31 (2): 105-115

- Золотухин И.А., Селиверстов Е.И., Шевцов Ю.Н. и др. Распространенность хронических заболеваний вен: результаты популяционного эпидемиологического исследования. Флебология 2016; 10 (3): 119-125

- Золотухин И.А. Современные принципы диагностики и хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей: дис.... д-ра мед. наук. М., 2008; 355 с.

- Константинова Г.Д., Гавриленко А.В., Донская Е.Д. и др. Состояние большой подкожной вены после интраоперационной стволовой склерооблитерации при варикозной болезни. Ангиология и сосудистая хирургия 2007; 13 (3): 101-104

- Бокерия Л. А., Прядко С. И., Сергеев А. В. Оценка качества жизни пациентов после радикального хирургического лечения варикотромбофлебита с использованием опросника CIVIQ-2. Анналы хирургии 2009; (4): 11-14

- Селиверстов Е.И., Захарова E.A., Ан E.C. и др. Веносохраняющая и радикальные стратегии в хирургии варикозной болезни. Флебология 2016; 10 (4): 190-198

- Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен. Флебология 2013; 2 (7): 6-47

- Постнова H.A. Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей: практическое руководство для врачей ультразвуковой диагностики, флебологов, хирургов. М.: Стром, 2011; 176 с.

- Perrin MR, et al. Recurrent varices after surgery (RE-VAS), a consensus document. Cardiovascular Surgery 2000; 8 (4): 233-239.