Скребки позднепалеолигической стоянки Троицкая (Красноярское водохранилище)

Автор: Акимова Е.В., Харевич В.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа скребков каменной индустрии позднепалеолитической стоянки Троицкая (Средний Енисей). Стоянка Троицкая относится к финальным этапам кокоревской археологической культуры и датируется рубежом плейстоцена - голоцена (9851 ± 109 л.н. (NSK/UGAMS) - 11 600-11 150 кал. лет). Коллекция скребков насчитывает 175 предметов, из которых 170 собраны с поверхности береговой отмели, а 5 получены в культурном слое. Классификация скребков в соответствии с типологической схемой, предложенной для позднего палеолита Енисея З.А. Абрамовой, оказалась малопродуктивной. Большое разнообразие форм изделий привело к тому, что значительную часть орудий нельзя включить ни в одну из типологически выраженных групп. Наиболее эффективным оказалось разделение всего массива скребков на две большие группы в зависимости от степени обработки и протяженности рабочего края. В первую группу вошли силъномодифицированные орудия с протяженным лезвием (округлые скребки, скребки с лезвием по 'А и % периметра). Ко второй группе отнесены слабомодифицированные орудия с коротким лезвием (концевые боковые и угловые скребки). Сравнительный анализ метрических параметров указывает на то, что силъномодифицированные скребки представляют собой отдельные специально подготовленные типы орудий, а не являются результатом постепенной редукции слабомодифицированных орудий. Типологическое и морфологическое разнообразие скребков может быть объяснено как усложнением функций скребков и увеличением перечня обрабатываемых ими материалов и приемов обработки, так и особенностями первичного расщепления в каменной индустрии стоянки, а именно отсутствием стандартизации сколов-заготовок.

Поздний палеолит, средний енисей, кокоревская культура, скребки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145663

IDR: 145145663 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.007-015

Текст научной статьи Скребки позднепалеолигической стоянки Троицкая (Красноярское водохранилище)

Одной из наиболее многочисленных категорий каменных орудий в позднепалеолитических памятниках традиционно являются скребки. Простота в изготовлении, отсутствие жестких требований к заготовке, оформление ретушью приводят не только к закономерному многообразию форм, но и наличию «переходных», единичных, случайных и т.д. вариантов. Все попытки классификации скребков на отдельных памятниках вынуждают создавать чрезмерно дробные подразделения нередко со «штучным» наполнением [Лежненко, 1975; Колобова, 2006; Акимова и др., 2014].

В контексте изучения верхнепалеолитических комплексов бассейна Енисея первый опыт классификации каменного инвентаря принадлежит И.Т. Савенкову в 1890-х гг. Среди 12 групп каменных изделий он указывал, в частности «…со-единение скребков и ножей в одном орудии; полуовальные скребки; …скребки различных форм» [Ларичев, 1969, с. 122]. В конце 1920-х гг. Н.К. Ауэрбах в орудийном наборе индустрии Афонтовой горы III выделял три основных элемента, двумя из которых являлись именно «широкие односторонней обработки скребки, скребочки…» без конкретизации их типологических особенностей, практически не поддающихся упорядочению в связи с многообразием вариантов [1930, c. 37].

Более дробную классификацию категории скребков предложила З.А. Абрамова в 1960–1970-е гг. Так, для памятников кокоревской культуры она выделяла 12 групп (типов) скребков: концевые на пластине, концевые на атипичной пластине, концевые на отщепе, с ретушью по периметру, с ретушью по ½ периметра, на широком отщепе, сегментовидный, с боковым рабочим краем, двойной, угловатый, с выемчатым рабочим краем, на необычной основе [Абрамова, 1979, c. 178]. Аналогичные классификации были созданы практически для всех памятников позднего палеолита, по-прежнему демонстрируя как многообразие форм и вариантов, так и, соответственно, относительность любых аналогий. Попытка создания общей схемы форм скребков, включающей в себя варианты, которые свойственны отдельным памятникам, была предпринята на материалах Дербинского залива [Палеолит Дербинского залива…, 2018]. Основным признаком являлась зависимость между формой заготовки и дислокацией рабочего края [Кукса, 2005; Харевич, 2010].

Для детального изучения морфологической вариабельности скребков как одной из основных категорий верхнепалеолитического набора артефактов большой интерес представляют стоянки, где фиксируются массовые коллекции этих орудий. В палеолите Енисея это, как правило, подъемные комплексы береговой зоны водохранилища, при условии обоснования их принадлежности к одному памятнику и одному культурному слою. К такому типу памятников относится стоянка Троицкая в северной зоне Красноярского водохранилища, исследование которой велось в 2014–2016, 2020 г. [Харевич и др., 2014; Акимова и др., 2017; Харевич, Акимова, Вашков, 2017].

Стоянка Троицкая расположена по правому берегу водохранилища в 80 км южнее плотины Красноярской ГЭС. До затопления месторасположение стоянки представляло собой высокую террасу р. Енисей, с севера ограниченную глубоким логом (руч. Пашкин ключ). Подъемный материал был рассеян вдоль береговой отмели на площади более 4 тыс. м2. На поверхности берегового уступа был заложен раскоп площадью 9 м2 и проведена зачистка площадью 3 м2, пройденная до каргинской палеопочвы, которая залегала на глубине 5 м от дневной поверхности. В разрезе был выявлен только один культурный слой, залегающий на глубине 0,6–0,7 м в легкой пылеватой супеси. По кости из раскопа получена дата 9851 ± 109 л.н. (NSK/UGAMS) (11 600– 11 150 кал. лет; результаты были калиброваны по программе OxCal (версия 4.2) с использованием калибровочной кривой IntCal13 [Reimer et al., 2013]), которая полностью согласуется со стратиграфическим положением артефактов, залегающих в геологическом слое, который соответствует границе плейстоцена – голоцена.

Из раскопа было получено 285 предметов, в т.ч. многочисленные чешуйки и микропластины из промывки. На береговой отмели собрано 7 083 предмета. Типологическое единство подъемного и стратифицированного материала позволило рассматривать материал стоянки Троицкая как единый, гомогенный комплекс. На основании пластинчатого характера индустрии с соответствующими формами нуклеусов, а также специфического набора каменного инвентаря стоянка Троицкая была отнесена к кокоревской археологической культуре финального верхнего палеолита Енисея [Абрамова, 1979; Лисицын, 2000; Харевич, Акимова, Ваш-ков, 2017].

Технико-типологическая характеристика скребков

Коллекция скребков стоянки Троицкая составляет 175 экз. В ходе разбора культурных отложений было получено 5 скребков, подъемный комплекс, собранный на береговой отмели, насчитывает 170 орудий.

Заготовками для скребков служили отщепы разной толщины, как правило в рамках 0,8–1,5 см, с редкими отклонениями в обе стороны. Интенсивность ретуширования краев и угол нанесения ретуши зависели в большинстве случаев от массивности заготовки. Средние размеры скребков составляют ок. 4 × 5 см. Самые мелкие скребки имеют размеры ок. 2 × 1,5 см. Число скребков на пластинчатых заготовках невелико: собственно на пластинах с классическим соотношением длины и ширины изготовлено только 5 скребков.

Попытки классификации всего массива скребков Троицкой в соответствии с типологией, принятой для финального верхнего палеолита Енисея [Абрамова, 1979], вызвали ряд трудностей. Морфологическое разнообразие орудий стало причиной того, что за рамками типологических категорий остались единичные переходные формы, отнесение которых к той или иной группе очень субъективно. Наряду с этим были сделаны наблюдения, связанные со степенью модификации орудийной заготовки, которые позволяют распределить скребки стоянки Троицкая на несколько основных групп.

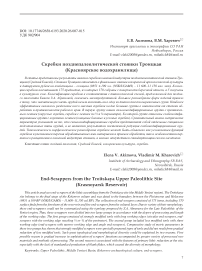

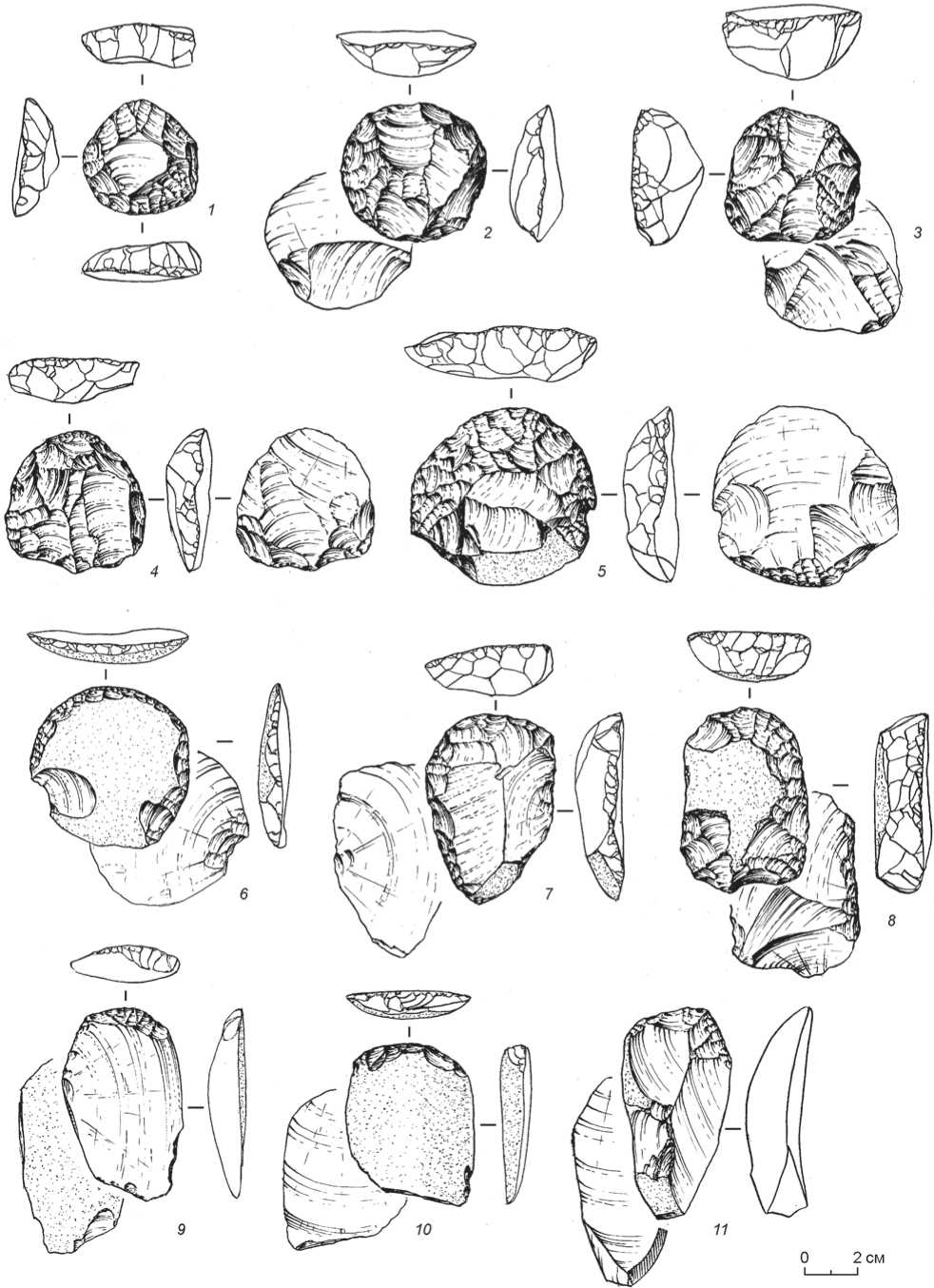

Весь массив скребков стоянки (рис. 1, 2) можно разделить на две большие группы. В первую входят интенсивно обработанные орудия, во вторую – орудия, подвергшиеся минимальной обработке. Первую группу можно разделить на две подгруппы. Подгруппа А включает скребки с ретушью по большей части периметра. Это округлые скребки, обработанные чешуйчатой крутой ретушью по всей (рис. 2, 1 ) или большей части периметра заготовки с «разрывом», как правило, в зоне ударной площадки. Дорсальная поверхность таких орудий могла быть полностью обработана ретушью (скре-бок-унифас) (рис. 2, 2, 3 ), нести негатив предыдущего снятия на стадии нуклеуса (рис. 2, 4 ) или сохранять галечную корку (рис. 2, 6 ). К подгруппе Б относятся изделия с рабочим краем, занимающим до половины периметра в двух вариантах: сохраняя концевое положение рабочего края (рис. 2, 5 ) и со скосом на продольный край (рис. 2, 7, 8 ).

Ко второй группе были отнесены скребки, подвергшиеся наименьшей модификации, с рабочим краем, расположенным на конце (рис. 2, 9, 10, 13 ) или углу (рис. 2, 11 ) заготовки. С сокращением протяженности рабочего края и минимизацией оформления начинают использоваться заготовки самой разной формы, что приводит к разнообразию форм и размеров самих скребков.

Для скребков на округлых заготовках место расположения рабочего края не зависело, вероятно, ни от каких факторов, кроме удобства изготовления и использования, соответственно рабочий край мог располагаться как на дистальном конце (см. рис. 1,

-

2, 3, 5 ; 2, 2, 7 ), реже – проксимальном (рис. 2, 4, 10 ), так и в боковом положении (см. рис. 1 , 6–9 ; 2, 3, 14 ). Если форма скола была более вытянутой (стандартный пластинчатый скол или короткий широкий отщеп), расположение рабочего края на более узкой части заготовки становилось намного более предпочтительным. Край мог быть соразмерным ширине заготовки (см. рис. 1, 8 ; 2, 4 ), обуженным (см. рис. 1, 9 ) или расширенным (рис. 1, 7 ; 2, 5, 13 ).

При использовании удлиненных заготовок наиболее распространенным является вариант, когда слегка выпуклый широкий рабочий край переходит на продольный край заготовки (см. рис. 1, 8 ; 2, 4, 5 ). У скребков, где прослеживается залощенность рабочей кромки, участок залощения может фиксироваться как на концевом (поперечном) или боковом (продольном) секторе, так и на слегка скошенном – переходном участке. В большинстве случаев поперечный участок рабочего края совпадает с дистальным концом, но возможен вариант разворота короткой и широкой заготовки по реальной длинной оси, когда концевой участок скребка размещается вдоль более узкого, но «морфологического» продольного края заготовки (рис. 1, 7 ).

В случае оформления скребков на пластинчатых заготовках ретушь располагается только на дистальном конце (см. рис. 2, 10, 15 ), иногда со скосом на край (рис. 2, 11 ), либо на дистальном конце и обоих продольных краях (рис. 2, 8, 9 ).

Учитывая все варианты протяженности рабочего края, степень захвата им контура заготовки, можно увидеть, что абсолютно преобладают однолезвийные скребки, но с возможным смещением активной рабочей части лезвия и эпизодической (?) подправкой отдельных участков. Двойные противолежащие скребки крайне редки и отмечены только на пластинчатых сколах (рис. 2, 6 ).

В абсолютном большинстве скребки имеют дорсальное оформление, что связано с естественной большей выпуклостью спинки, вариант с вентральным расположением рабочего края отмечается только в единичных случаях при наличии более выпуклого брюшка (см. рис. 1, 9 ). По мере уменьшения степени модификации меняется и оформление дорсала: количество унифасов сокращается, начинают преобладать изделия с остатками галечной корки на спинке или негативами снятий с нуклеуса.

Традиционно дорсальные скребки не имеют вентральной подправки. В тех случаях, когда она по каким-либо причинам (утолщенный конец) производилась, выделяются три варианта подправки: 1) грубые короткие отщеповые снятия с ударной площадки по вентралу заготовки (рис. 1, 2 ; 2, 7 ); 2) продольно или диагонально направленные пластинчатые плоские снятия (рис. 1, 3, 4 ; 2, 3, 14 );

Рис. 1 . Скребки стоянки Троицкая.

Рис. 2. Скребки стоянки Троицкая.

-

3) мелкое плоское ретуширование зоны обушка. Отмечено, что случаи вентральной подработки присутствуют на скребках, близких к эталонной форме, и практически не встречаются на экземплярах со схематическим оформлением рабочего края.

Зашлифовка рабочей кромки, определяемая визуально, отмечена на многих скребках (в абсолютном большинстве изготовленных из аргиллитов) и, очевидно, отражает реальную ситуацию использования предмета в работе, учитывая, безусловно, возможность свежей подправки отдельных участков (рис. 2, 7 ). В абсолютном большинстве случаев протяженность ретушированного участка превышает протяженность участка зашлифованной кромки. У отдельных скребков по краю лезвия в плане прослеживается угол величиной ок. 100º (рис. 2, 2 ). Случайность или преднамеренность его формирования не ясна, но возможно, что это могло быть связано с подправкой сношенного скребкового края, но по более короткой дуге.

В коллекции Троицкой также присутствуют орудия, типологически относимые к скребкам, но со следами использования в качестве долотовидных орудий. При этом ни в одном случае не присутствует нитевидная залощенность кромки, позволяющая однозначно судить о факте переоформления именно сработанных скребков. Найдено одно изделие с отчетливо выраженным скребковым рабочим краем и жальцем провертки (сверла) (рис. 2, 16 ). Во всех этих случаях оформление узкого выпуклого края крутой ретушью могло свидетельствовать только о техническом приеме, но не о скребковой функции изделия.

Столь же размытой и субъективной является граница между скребками и скреблами. Наиболее крупные предметы с округлым рабочим краем (скребки) по размерам соотносятся с предметами, имеющими широкий продольный край (скребла). Протяженность рабочего края скребел Троицкой может составлять от 8 до 12–15 см.

Обсуждение

Разнообразие технико-типологических характеристик и многочисленность скребков стоянки Троицкая позволяет рассмотреть вопрос о причинах их морфологической вариабельности.

На наш взгляд, наиболее объективным признаком, определяющим форму орудия, является протяженность рабочего края. На основе этого признака все многообразие скребков стоянки можно разделить на две большие группы. В первую группу входят интенсивно модифицированные изделия, с протяженным рабочим краем. Ее формируют округлые скребки, а также скребки с лезвием по ½ и ¾ пери- метра заготовки. Вторую группу составляют слабо модифицированные орудия с коротким рабочим краем. В первую очередь это концевые, боковые и угловые скребки.

Сырьевой состав скребков этих групп близок и характеризуется преобладанием кварцита. Среди орудий с протяженным лезвием доля скребков из кварцита несколько больше, чем у орудий с коротким лезвием (62 и 47 % соответственно), однако эта разница не является статистически значимой (Chi2:2,8442, Df:1, p = 0,091762). Среди скребков орудия из кварцита наиболее распространены (50 % изделий), это значительно больше, чем среди скребел (36 %), резцов (6 %) и орудий других типов. По-видимому, данный факт объясняется потребительскими качествами кварцита, в первую очередь его износоустойчивостью. В палеолите Енисея известны случаи, когда скребки из кварцита использовались и транспортировались владельцами в течение продолжительного времени [Гиря и др., 2018].

Вторым возможным объяснением типологического разнообразия скребковых форм может являться их соответствие различным стадиям редукции. Подобные выводы о взаимосвязи размеров изделий и стадии модификации были получены на материалах среднего палеолита Г. Дибблом при анализе скребел [Dibble, 1995]. Также определенная зависимо сть между количеством лезвий конвергентных орудий и удаленностью от источников сырья, а, следовательно, и степенью редукции была отмечена в комплексах крымского микока [Чабай, 2004].

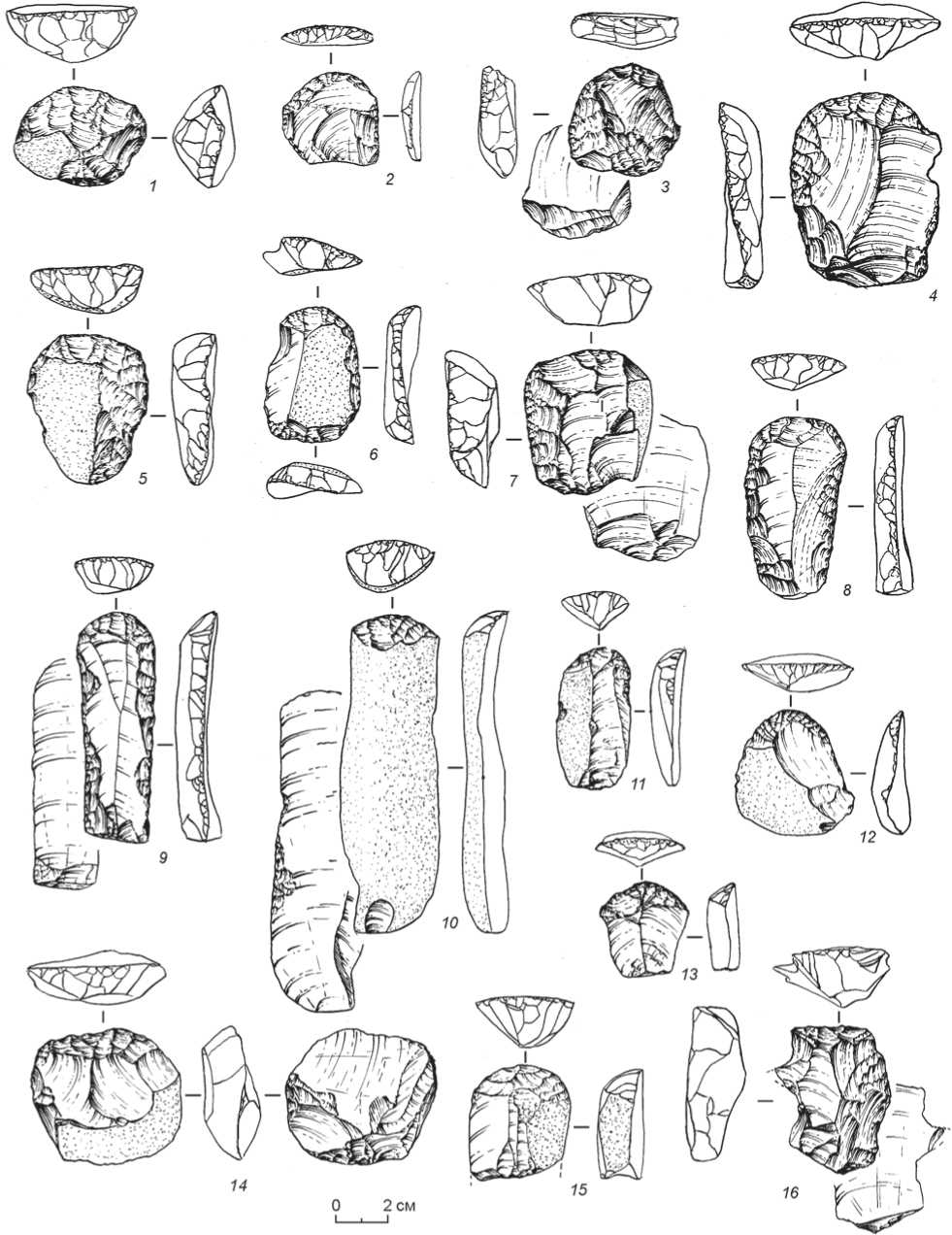

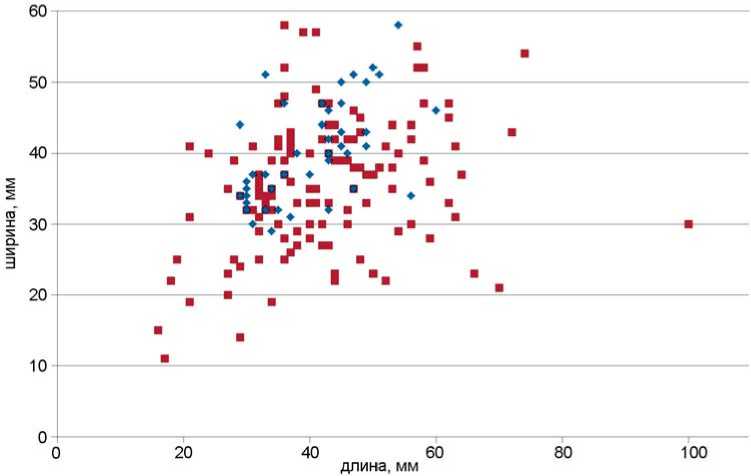

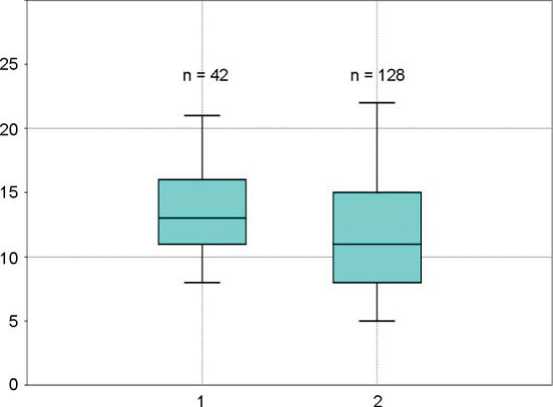

В соответствии с данными наблюдениями справедливо предположить, что в контексте скребков со стоянки Троицкая должно фиксироваться уменьшение размеров орудий при увеличении протяженности рабочего края. В таком случае наиболее крупные орудия должны иметь самый короткий рабочий край, а мелкие скребки – наиболее протяженный. Однако в изучаемой коллекции подобной закономерности не фиксируется. График на рис. 3 демонстрирует совсем иную ситуацию. Наиболее мелкие по размерам орудия (менее 3 см) имеют короткое лезвие, а изделия с протяженным лезвием обладают крупными и средними размерами (от 3 до 5 см). Такую же картину демонстрирует график соотношения толщины скребков с протяженным (больше половины периметра) и коротким (меньше половины периметра) лезвиями (рис. 4). Скребки из второй группы значительно тоньше, чем первые (Манн-Уитни U: 1925,5, р = 0,0057519).

Выводы

Состав коллекции скребков из каменной индустрии стоянки Троицкая позволяет увидеть огром-

■ скребки с коротким лезвием (п = 128) ♦ скребки с протяженным лезвием (п = 42)

Рис. 3. Распределение скребков стоянки Троицкая в зависимости от линейных размеров.

Рис. 4. Соотношение толщины сильно-и слабомодифицированных скребков стоянки Троицкая.

ное количество вариаций изготовления этих орудий. Разделение орудий в зависимости от степени модификации позволяет выделить две крупные группы. Первую со ставляют сильно модифицированные изделия с лезвием, занимающим от половины до всей протяженности периметра заготовки. Такие скребки не являются результатом постепенной редукции слабо модифицированных форм, а представляют собой самостоятельные, целенаправленно оформленные орудия. Ко второй группе относятся разнообразные скребки с коротким лезвием. По всей видимости, значительная их часть имеет ситуативный характер.

Разнообразие типов скребков комплекса стоянки Троицкая может являться следствием усложнения функций данных орудий, расширением перечня обрабатываемых материалов и приемов обработки. К сожалению, в отношении каменной индустрии стоянки Троицкая данное предположение вряд ли возможно проверить. Экспонированный характер материалов исключает возможность проведения трасологического анализа.

Еще одним возможным объяснением является система первичного расщепления в комплексе стоянки. Как отмечалось ранее [Харевич, Акимова,

-

1 скребки с протяженным лезвием

-

2 скребки с коротким лезвием

Вашков, 2017], для Троицкой характерна меньшая, чем для классических кокоревских комплексов, стандартизация нуклеусов и системы первичного расщепления в целом – уменьшение доли пластинчатых нуклеусов, преобладание торцовых форм, низкая стандартизация ядрищ [Там же]. Неизбежным следствием этого процесса является разнообразие морфологии сколов и уменьшение доли пластин среди заготовок орудий. Возможно, именно разнообразие морфологии заготовок и обусловило типологическое разнообразие орудийных форм в целом и скребков в частности. Нельзя исключать, что в основе этого процесса лежат оба указанных фактора – усложнение функционала орудий с одной стороны и уменьшение стандартизации системы первичного расщепления с другой.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190008 «Северо-восток Евразии в позднем плейстоцене – раннем голоцене: культурная динамика, геохронология, развитие природной среды».

Список литературы Скребки позднепалеолигической стоянки Троицкая (Красноярское водохранилище)

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. - Новосибирск: Наука, 1979. - 200 с.

- Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Харевич В.М., Мотузко А.Н. Последние раскопки палеолитической стоянки Усть-Кова в Северном Приангарье // Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, традиции. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2014. - С. 256-264.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Стасюк И.В, Вашков А.А. Археологическое изучение памятников рубежа плейстоцена - голоцена в зоне береговой абразии северной части Красноярского водохранилища // Вестн. Рос. фонда фундам. исследований. - 2017. - № 1. - С. 146-155.

- Ауэрбах Н.К. Палеолитическая стоянка Афонтова III // Тр. об-ва изучения Сибири и ее производит. сил. -Новосибирск: Об-во изучения Сибири, 1930. - Вып. 7. -59 с.

- Гиря Е.Ю., Акимова Е.В., Харевич В.М., Стасюк И.В. Клад каменных орудий с позднепалеолитической стоянки Притубинск I (юг Красноярского края) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2018. - Т. 23. - С. 24-43.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях горного Алтая. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2006. - 136 с.

- Кукса Е.Н. Опыт классификации скребков в палеолите Дербинского археологического района // Истоки, формирование и развитие евразийской политкультурности. Культуры и общества Северной Азии в историческом прошлом и современности. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2005. - С. 125-126.

- Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. - Новосибирск: Наука, 1969. - Ч. 1. -390 с.

- Лежненко И.Л. Опыт выделения конструктивных элементов модели скребка, их терминология и метрика // Проблемы терминологии и анализа археологических источников: тез. докл. к Вост.-Сиб. регион. совещ. - Иркутск: Иркут. ун-т, 1975. - С. 43-49.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербург. Востоковедение, 2000. - 230 с. - (Труды ИИМК РАН; т. II).

- Медведев Г.И., Савельев Н.А., Лежненко И.Л Моделирование и технологическая классификация резцов и скребков // Описание и анализ археологических источников. - Иркутск: Иркут. ун-т, 1981. - С. 104-115.

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, В.М. Харевич, И.В. Стасюк, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2018. - 180 с.

- Харевич В.М. Начальная стадия верхнего палеолита Среднего Енисея: дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2010. - 244 с.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 1. - С. 182-190.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы на севере зоны Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2014. - Т. XX. - С. 91-94.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. - Симферополь: Шлях, 2004. - 324 с.

- Dibble H.L. Middle Paleolithic Scraper Reduction: Background, Clarification, and Review of the Evidence to Date // J. of Archaeological Method and Theory. - 1995. -N 2. - P. 299-368.

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatt'e C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., Plicht J., van der. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP // Radiocarbon. - 2013. - Vol. 55, N 4. -P. 1869-1887.