Скульптурное наследие эпохи Карафуто на Сахалине: «кома-ину»

Автор: Хахулина Лидия Владимировна, Поволкович Федор Александрович

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Туристское пространство: особенности освоения и развития

Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности синтоистских скульптурных сооружений, входящих в состав японского храмового комплекса - «дзиндзя». Особое внимание уделяется каменным львам / собакам, которые выполняли функции охранников священных ворот и обладали мистическими свойствами. Также представлено статистическое обобщение скульптурных объектов религиозного характера, расположенных на о. Сахалин как наследия периода Карафуто.

Скульптура, период карафуто, синтоизм, храм - "дзиндзя", "кома-ину" - львы/собаки

Короткий адрес: https://sciup.org/140206301

IDR: 140206301

Текст научной статьи Скульптурное наследие эпохи Карафуто на Сахалине: «кома-ину»

Произведения искусства, находящиеся в общественном пространстве, отражают не только характер города, в котором они находятся, но и дух эпохи: религиозные взгляды, политические идеи, художественные веяния, моду. Они призваны не толь- ко украшать, но и побуждать к размышлениям, пробуждать любопытство и желание творить. Скульптуры, произведения архитектурного искусства и инсталляции различных эпох, возведенные в одном городе, области, дают прекрасную пищу для размышлений.

В каждой культуре существуют разнообразные скульптурные сооружения, которые символизируют различные эпохи, относятся к той или иной религии, связанные с каким-либо событием, личностью и т.д.

Эпоха Карафуто (1905—1945 гг.), являясь неотъемлемой частью истории Сахалинской области, оставила многочисленное культурно-историческое наследие, среди которого особое место занимают разнообразные скульптурные сооружения, обладающие не только культурной, исторической, но и религиозной ценностью.

Скульптура эпохи Карафуто ярко представлена сооружениями, располагающимися на территории синтоистских храмовых комплексов и, соответственно, носит сугубо религиозный характер.

Синтоизм (ям) синто — «путь богов»: син — «ками» (божество), то — «путь») — национальная религия японцев, вышедшая из анимистических верований древних жителей японских островов — формировался в течение многих столетий под влиянием различных этнических и культурных традиций. В связи с чем, синтоизм предполагает веру в «ками» –многочисленных божеств и духов умерших.

Самый древний и распространенный тип веры в ками — это храмовый синтоизм. Храмы («дзиндзя») начали возводить с незапамятных времен, еще до начала японской государственности.

Японское название храма «дзиндзя» также происходит от корня «ками» — бог. Этот иероглиф китайского происхождения в зависимости от его употребления с другими иероглифами читался как «син» или «дзин». Поэтому религия «путь богов» читается как «синто», а храм «дом бога» — как «дзиндзя».

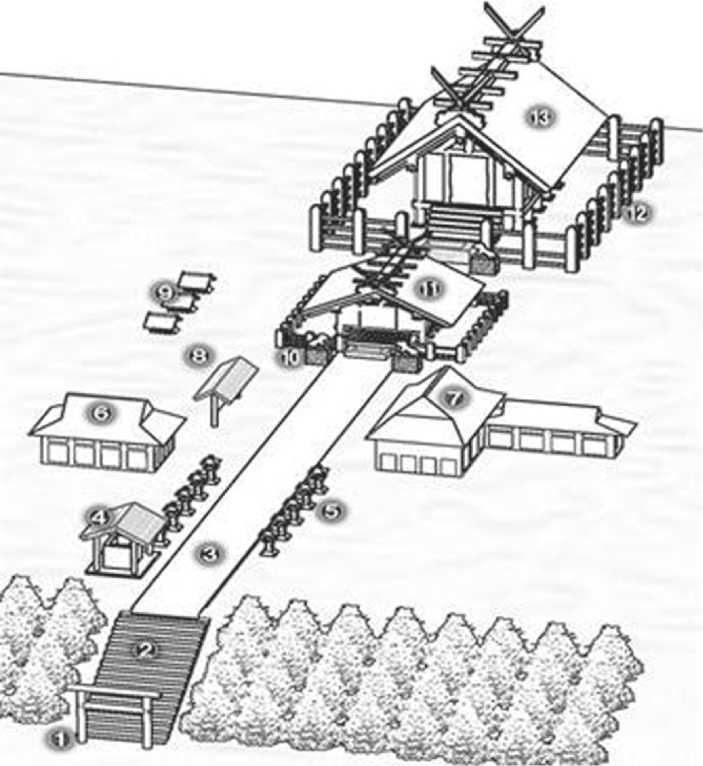

В большинстве случаев синтоистские храмы представляют собой большие комплексы различных сооружений (рис. 2), каждое из которых играет определенную роль в процессе осуществления религиозных ритуалов:

Рис. 1. Иероглиф «ками»

На данный момент на территории юга о. Сахалин в различных районах сохранились отдельные объекты скульптурных и архитектурных сооружений, ранее входивших в храмовые комплексы («дзиндзя») губернаторства Карафуто, а именно: ворота («тории»), каменные фонари («тоороо»), ритуальная чаша (часть павильона) для омовения рук и полоскания рта перед входом в храм и обращением к божеству («тэд-зубати») и лев-страж («кома-ину»).

Рис. 2. Структура синтоистского святилища — «дзиндзя»

|

1. тории |

(MB) |

ворота, обозначающие границу между миром людей и миром духов; по ту сторону тории — территория ками; |

|

2. каменная лестница |

||

|

3. сандо |

(#ш) |

подход к святыне; его исходной точкой считают ворота тории, на всём протяжении его могут украшать фонари. сандо называют омотэ-сандо, если он идёт от главного входа, или ура-сандо, если от второстепенного; |

|

4. тэмизуя / чозуя |

(^7k^) |

ритуальный павильон для омовения рук и полоскания рта перед тем, как войти в главное здание храма для молитвы; чаша с водой — «тэдзубати»; |

|

5. тоороо |

(ikTfe) |

традиционный фонарь, изготовлен из камня, дерева или металла; торо заимствованы из Китая и первоначально использовался только в буддийских храмах; с периода Хэйан (794-1185) такие фонари стали использоваться и в синтоистских святилищах; |

|

6. кагура-ден |

(Д%) |

место для священных танцев; чаще всего выглядит, как крытый помост без стен, приподнятый над землёй на сваях; |

|

7. шамушо |

административный офис Храме; такие офисы обычно включают в себя магазинчики, где продаются синсатсу - талисманы удачи, благовония, сувениры с храмовой символикой |

|

|

8. эма |

(^Ж) |

ритуальные таблички для обращения к ками, которые изготавливают из светлого дерева, часто их украшают рисунком в тематике храма; верующие пишут на табличках просьбы или пожелания и оставляют возле храма на специальных стендах; |

|

9. сэсша масша |

(Stt) (Жй) |

вспомогательное святилище и побочное святилище — это миниатюрные святилища на территории храмового комплекса; они могут быть посвящены членам семьи определенного божества или яростной части его натуры, или посвящаются божеству той местности, где расположен главный храм; |

|

10. кома-ину |

(ЙЛ) |

лев-страж; традиционно располагаются парой по обеим сторонам входа в святилище; они отгоняют злых духов: по правую руку обычно располагается лев, по левую — львица; |

|

11. хайден |

(^ж) |

зал служб и ритуалов, в котором могут находиться священнослужители и молящиеся; Обычно он расположен непосредственно перед главной святыней храма (хондэном с телом ками внутри) и больше его по размеру; |

|

12. тамагаки |

($±В) |

ограда, окружающая священную территорию храма; |

|

13. хондэн |

(^Вх) |

главное помещение синтоистского храма, где находится госинтай — хранилище священных предметов — «тело божества» – синтай (^{*); обычно это какой-то предмет, который считается вместилищем ками; зал хонден — запретное место. |

Рис. 3. Тории храмового

комплекса в п. Взморье (2013 г.)

Рис. 4. Тоороо

в п. Красногорск (2013 г.)

Рис. 5. Тэдзубати (2013 г.)

Особый интерес среди скульптурных сооружений храмового комплекса «дзинд-зя» представляют «кома-ину» — скульптуры животных, отлитые из бронзы или высеченные из камня. С обликом невиданного животного, принесенного с Ближнего Востока и из Индии, пришли представления о его особой силе, способности противостоять всякой нечисти. Согласно верованию мифические существа защищали храм от сил зла и выполняли функции охранников, отгоняя злых демонов от храма, а также считались посланниками богов или их сопровождающими.

Данные скульптуры мифических животных с головой льва и телом собаки японцы назвали «кома-ину», что в переводе означает «корейский пес», а в простонародье — «шиши» (лев).

Фонетический словарь японского языка «Кодзирин» (1966 г.) описывает «кома-ину» как «пришедшее из корейской культуры стилизованное изображение собаки». При этом если слово «ину» обозначает «собака», то «кому» — Когурё, одно из древних корейских царств.

Французский дипломат Эме Гюмбер, живший в Японии в 1860-е годы, писал: «Кома-ину, говорят, был ввезен из Кореи императрицей Цингу. Это животное составляет среднее между львом и собакой». В эпоху Хэйан (794–1192 годы) кома-ину ставили в императорской опочивальне, поскольку считалось, что изображения животных отгоняют злых демонов. Согласно другой гипотезе, размещение мифических скульптур в императорской спальне обусловлено верой в то, что собаки рожают без боли, поэтому беременные женщины ограничивались не только размещением «кома-ину», но и приносили им жертвы с молитвой об удачных родах. Японцы верили, что иногда эти собаки могут превращаться в очень сильных и высоких мужчин, преданных своим друзьям, отличных воинов, но несколько оби- женных умом, лишённых живого воображения и легко впадающих в гнев [11].

Можно отметить, что эти фигуры оли- цетворяют нетрадиционное направление ваяния мифологических животных своими пропорциями и простой строгой отделкой. В такой же манере созданы каменные собаки, сидящие перед входом в храм Ясукуни дзиндзя в Токио.

Рис. 6. Кома-ину в японском храме Ясукуни (г. Токио)

«Кома-ину», как правило, устанавливались парами одинаковых животных, сидящих на задних лапах, но при этом их отличие заключалось в том, что одно из животных было изображено с открытой пастью, а другое со стиснутыми зубами. Как говорят японцы, один лев говорит «Ан», другой «Ун» и выражают при этом добро и зло.

Парное изображение «кома-ину» помещалось как у входа в храм, так и на главной дороге к храму.

Краевед Самарин И. А в своей работе «Путь богов по островам» проводит параллель между японскими «кома-ину» и индийскими божествами «нио» (охраняющие ворота злые божества), которые также устанавливались перед входом в буддийский храм, пасть одного была открыта, а второго закрыта. Это символизировало несокрушимую твердость с одной стороны и силу с другой [4, с. 50].

Множество легенд существует о происхождении «кома-ину», а также о парности их расположения, приведем одну из них:

«…В Китае и Японии с древнейших времен собаки играли важную роль в религии, фольклоре и мифологии (кроме черных псов, которых считали воплощением злых сил). По одному из преданий собаки спасли от врагов один из городов Японии. Пятьдесят собак охраняли цитадель. В одну из ночей, когда внутренний гарнизон спал, приплыла неприятельская флотилия, и на подступах к городу завязалось сражение с псами, верными своему дому. Помощь людей подоспела, когда в живых осталось лишь две собаки. Неприятель был разбит, а цитадель спасена. С тех пор собако-львов стали устанавливать перед входом в синтоистский

Традиционное мифическое предназначение «кома-ину» нашло подтверждение среди поверий жителей города, по мнению которых каменным собакам присуще мистическое влияние на сооружения, перед которыми они устанавливались: пока стоят «кома-ину» — здание будет неуязвимо. Но, как показывает время, каменные стражи покинули храмовый комплекс «Тоёхара дзиндзя» — и он был разрушен (1950-е гг.); здание областного Дома офицеров сгорело в январе 1971-го после того, как «кома-ину» были перенесены на территорию современного краеведческого музея. Доказательством мистической силы каменных собак также стало

Рис. 7. Кома-ину, г. Южно-Сахалинск

Рис. 8. Кома-ину, г. Томари

храм, что являлось символом защищенности.».

Сегодня многие прихрамовые скульптуры «кома-ину» являются признанными культурными ценностями в современной Японии (деревянные статуи в святилище Дайхо в префектуре Сига; каменные — в Мунаката дзиндзя, префектура Фукуока; глиняные — в святилище Фукугава, префектура Аити).

В настоящее время на территории юга острова Сахалин сохранились две пары «кома-ину»: первая — в г. Южно-Сахалинске на территории краеведческого музея, вторая — в г. Томари, где находятся остатки синтоистского храма Томариоро-дзинзя.

сохранение архитектурной самобытности здания краеведческого музея, построенного в классическом японском стиле от переоборудования его в больницу в середине 1950-х гг. и от ликвидации музея в 1971 г. как самостоятельного учреждения историко-культурного и просветительского характера.

Таким образом, скульптурные сооружения эпохи Карафуто, сохранившиеся на территории юга острова Сахалин, представляют высокую историческую и культурную ценность для жителей и гостей области. Минимальное количество информации о жизни острова в период губернаторства Карафуто сохранившейся в архивных фондах, краеведческих отделах библиотек при-

Рис. 9. Сахалинский областной краеведческий музей

дает японскому наследию оттенок загадочности и мистичности, что в свою очередь подталкивает студенческую аудиторию к поисковой, исследовательской работе. Ре- зультатом одной из них стала разработанная студенткой 3 курса (Хахулиной Лидией) «этикетка» для информационного портала «Живая карта России».

Этикетка «Кома-ину»

Культурно-историческое туристское пространство: памятники культуры

Культурно-историческое туристское пространство

Памятники культуры

Полное наименование объекта:

«Кома-ину» (корейский пес)

Месторасположение:

693000, г. Южно-Сахалинск (название японского 694820, г. Томари (название японского периода — Таёхара), Коммунистический проспект, 29 периода — Томариору), ул. Садовая, 41

Описание:

«Кома-ину» — пришедшее из корейской культуры стилизованное изображение собаки, которое является частью скульптурных сооружений, составляющих синтоистский храмовый комплекс «дзиндзя».

В эпоху Хэйан (794–1192 годы) «кома-ину» ставили в императорской опочивальне. По поверьям, изображения животных должны были отгонять злых демонов, а также помогать при родах.

Эти скульптуры всегда были парными изображениями одинаковых животных, сидящих на задних лапах, но одно, сидящее справа, если стоять к ним лицом — с оскаленной мордой и изображающее самца, другое — с закрытой пастью и изображающее самку. Как говорят японцы, одна собака говорит «Ан», другая «Ун» и выражают при этом добро и зло.

В большинстве своем «кома-ину» храмов Южного Сахалина (губернаторство Карафуто, 1095–1945 гг.) изображались с широкими, непропорциональными торсами, с крупными спиралевидными завитками шерсти.

Список литературы Скульптурное наследие эпохи Карафуто на Сахалине: «кома-ину»

- Джанджугазова Е. А. Живая карта России. 7. Инновационный проект РГУТиС. М.: КноРус, 2011. 8.

- Кендзо Танге. Архитектура Японии. Традиция и современность. М., 1976. 9.

- Кодзирин -японский фонетический словарь: (Обширный лес слов). Токио, 10. 1966.

- Самарин И.А.«Путь богов по островам». Южно-Сахалинск: Приамурское книжное издательство, 2005.

- Самарин И.А. Синтоистские храмы Карафуто//Вестник Сахалинского музея. Южно-Сахалинск, 1999, № 6.

- Федорчук С.П. История скульптуры Южно-Сахалинска. Южно-Сахалинск, 2009.

- Федорчук С.П. Рассказы о краеведческом музее. Южно-Сахалинск, 2013.

- http://ostrov65.com (дата обращения 10.12.2013)

- http://wowa nwowa nych.word press.com (дата обращения 10.12.2013)

- http://animekun.ru/interesting/nihongo/1341159441.html (дата обращения 10.12.2013)

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F3%E3%E0%EC%E8 (дата обращения 11.12.2013)

- http://www.karafuto.bambizo.ru (дата обращения 06.12.2013)

- http://discoveric.ru (дата обращения 11.12.2013)