Скульптуры апостолов на фасаде храма рождества богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

Автор: Крюков Денис Витальевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена интерпретация скульптурного убранства Подмокловской церкви исходя из знаковой системы аристократической культуры времени правления Петра I, раскрывающая петровские преобразования не столько как разрыв с традицией, сколько как её трансформация, развитие тенденций, явившихся еще в середине XVII века. Ключевым фактором для понимания этого явления следует признать религиозный характер преобразовательной деятельности сподвижников царя, что выразилось в смысловой связке «апостол - просветитель».

Церковь в подмоклове, г. ф. долгоруков, религиозная скульптура, просвещение, апостольство, петровские преобразования

Короткий адрес: https://sciup.org/170174170

IDR: 170174170 | УДК: 7.01

Текст научной статьи Скульптуры апостолов на фасаде храма рождества богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

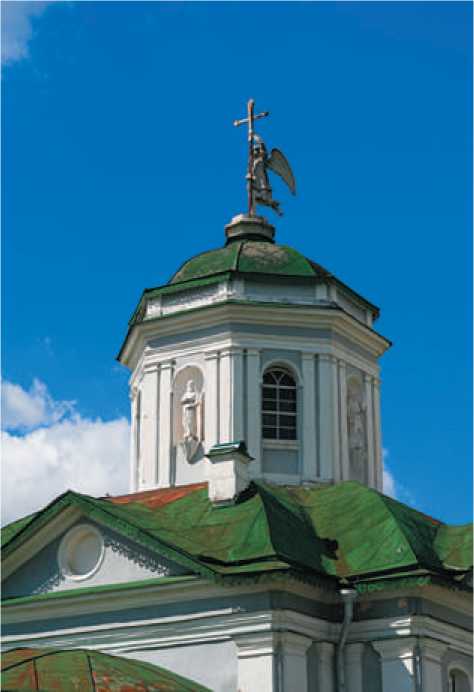

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово (1714–1723 гг., освящена в 1754 г.) является выдающимся памятником Петровской эпохи (рис.1).

Она построена князем Григорием Федоровичем Долгоруковым (1657–1723) — видным деятелем эпохи, участником Полтавского сражения, Андреевским кавалером, послом в Польше, выполнявшем эту миссию на протяжении почти двадцати лет. Это особая по красоте постройка представляет собой двухсветную шестнадцатидольную ротонду, окруженную открытой галереей-аркадой. Она перекрыта большим куполом с повышенной стрелой подъема и имеющим овообразную1 форму, на котором расположены световые и ложные люкарны. Храм венчает мас-

Рис.1. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово (1714–1723 гг., освящена в 1754 г.)

сивный световой барабан. Стены фасада обильно украшены белокаменной резьбой в виде фриза из фруктовых гирлянд, головками херувимов, филенками с цветочным орнаментом, резными пилястрами и капителями. На балюстраде по осям галереи установлены скульптуры апостолов и евангелистов из белого камня, это пластическое убранство является главной достопримечательностью памятника (рис. 2)2.

Подряд на изготовление шестнадцати белокаменных фигур апостолов и евангелистов был подписан князем Григорием Федоровичем Долгоруковым с артелью Ивана Афанасьева сына Зимина и еще шести резчиков 9 апреля 1720 г. [Николаева, № 448, с. 392–394]. Верхней границей времени их изготовления можно считать год смерти князя — 1723. Скульптуры, как и весь фасадный декор, были выполнены из подмосков- ного мячковского белого камня. Эти фигуры — одни из первых статуарных произведений европейской пластики в отечественной культуре.

Скульптура для петровского времени было явлением принципиально новым и знаковым. В средневековом обществе к ней относились с суеверным предубеждением, и осмелиться на такое украшение своих домов, парков и церквей могли лишь люди, настроенные на принципиальный разрыв с предшествующей традицией, то есть оно имело декларативный характер. Все это приложимо к Подмоклово. Впрочем, как мы убедимся, формирование замысла подмоклов-ских скульптур было связано с процессами, начавшимся несколько ранее — еще во второй половине XVII в.

Подмокловская ротонда не была первой православной церковью, украшенной круглой фасадной скульптурой. В более раннем аналоге — Ду-бровицкой церкви (1690–1697) — помимо фигур апостолов и евангелистов, на фасадах присутствуют еще Три Святителя и ангелы с орудиями Страстей Христовых (рис. 3).

Рис.2. Скульптуры апостолов и евангелистов из белого камня

На фасаде еще одной предшественницы — Меншиковой башни (церкви архангела Гавриила в Москве, 1701–1707) — по углам нижнего восьмерика ранее были установлены статуи ангелов, которые позже, после пожара, заменили на вазоны, а само здание венчал высокий шпиль с летящим Архангелом [ Куницкая, с. 162]. Таким образом, прослеживается соответствовавшая запросам эпохи закономерность: фасады церквей знати петровского времени украшались изображения святых, прославившихся как благовест-ники, и христианские просветители (нет ни мучеников, ни преподобных, ни благоверных князей и т. д.). Но важно, что подход кн. Долгорукова был еще более селективным, т. к. он ограничился только апостольским чином, и евангелисты были в него включены без смыслового ущерба. Это хорошо согласуется с общей идеей «дома Премудрости» и апостолов как Ее слуг, которая, по нашему мнению, была изначально заложена при строительстве Подмокловской ротонды3.

Если проследить известные нам обстоятельства появления в петровское время храмов московской знати, украшенных скульптурой, можно отметить вторую закономерность. Они возводятся вельможами, имеющими самый высокий общественный статус. Кн. Борис Голицын был на вершине власти и в наибольшем фаворе в 1689–1692 гг. [Соловьев, кн. 3, стлб. 1083– 1984], и его Дубровицкая церковь начала строится в 1690 г. [Вздорнов, с. 21]. А. Д. Меншиков получил неограниченное влияние в государстве в 1703 г. [Бушкович, с. 239], церковь Архангела Гавриила была закончена ок. 1707 г. [Куницкая, с. 166–167]. Григорий Федорович Долгоруков не был фаворитом Петра, но им был его племянник (по другой линии) Василий Владимирович, который вместе с еще одним любимцем царя, кн. Яковом Федоровичем Долгоруковым, вел успешную политическую войну с Меншиковым. В результате к 1713 г. положение Александра Дани- ства и иконография архитектуры»; готовится к печати. Настоящая статья является одним ее из разделов.

Рис. 3. Скульптурное убранство Знаменской церкви в с. Дубровицы

ловича пошатнулось, В. В. Долгоруков вскрыл его финансовые злоупотребления, а самой влиятельной на тот момент партией стал клан Долгоруковых, который всегда действовал монолитной силой [ Бушкович, с. 297–298]. И, вполне предсказуемо, в 1714 г. начала строиться Под-мокловская ротонда. Тот факт, что Меншиков стал заискивать перед князем Григорием Долгоруковым и устроил в феврале 1715 г. свадьбу его дочери за свой счет, говорит о многом [там же, с. 338]. Примечательно, что клан Долгоруковых вел борьбу — правда, безуспешную — и с кн. Борисом Голицыным в 1691–1692 гг., в период его фавора, когда строился Дубровицкий храм [ Забелин, с. 265–269]. Итак, скульптуры на фасадах храмов маркировали суперэлитарное положение их строителей. А появление столь необычного храма свидетельствовало, что Долгоруковы взошли на политический Олимп. Так в архитектуре и пластике проявилась соревновательность вельмож. Впрочем, не будем забывать, что это была соревновательность в благочестии, пусть и показном.

Фасадная храмовая скульптура — достаточно редкое явление в русской культуре. Но считать, что украшение кн. Г. Ф. Долгоруковым Под-мокловского храма во втором-третьем десятилетиях XVIII в. скульптурными изображениями было очень смелым шагом, нам не представляется верным. В данном случае дело не в смелости (вероятно, присутствовавшей за четверть века до этого, когда кн. Б. Голицын начал строить церковь в Дубровицах), а в следовании актуальным тенденциям, которые уже очевидно поддерживались монархом. Начало увлечения царя Петра скульптурой приходится на 1707– 1708 гг. [Андросов, с. 43]. Подмокловский храм начали строить почти одновременно с Петропавловским собором в Санкт-Петербурге, фасад которого первоначально был украшен 49 деревянными, выкрашенными в белый цвет статуями, ныне не сохранившимися [Малиновский 2007, с. 30]. Скульптуры, вероятно, располагались на фасаде первого, позже разобранного Троицкого собора Александро-Невской лавры, перестройкой которого по своему проекту стал ру- ководить Л. Т. Швертфегер в 1720 г. [Щенков, с. 247]. На его же проекте училищного дома «Сад Петров» в северной столице (1717) круглая статуарная пластика присутствует в фасадном декоре церкви комплекса [Ухналев, с. 154]. Скульптуры также должны были быть выполнены для фасадов церквей царских резиденций в Стрельне и Петергофе, судя по проектам Н. Микетти (1722, рис. 4) [Долбнин, с. 10–11]. Эти факты свидетельствуют об очевидной востребованности церковной круглой пластики в столичной культуре петровского времени, что заставляет скорректировать наши представления о бытовании скульптуры и ее рецепции русским религиозным искусством. Подмокловская ротонда может служить наглядным примером, на котором станет понятно отношение к скульптуре в это время.

Во многих публикациях, освещающих историю создания памятника, указывается, что под-мокловские скульптуры должны были быть закончены до «запрета 1722 г.» [ Михайлов; Пилипенко ]. Очевидно, имеются в виду постановления Синода от 21 мая, 31 августа и 31 октября 1722 г. [ПСП, № 625, с. 293–295; № 777, с. 466–468; № 885, с. 575–576], запрещавшие делать и устанавливать в храмах «резные и отливанные иконы». Считается, что церковные иерархи были против любой круглой пластики и усматривали в ней соблазн для идолопоклонства [ Рындина, с. 201]. В этих постановлениях Синода некоторые авторы видели победу реакционных церковных сил над прозападной деятельностью царя [см., например: Михайлов , с. 64]. Нам же подобное объяснение представляется невероятным. Принятие церковных решений осуществлялось в фарватере общих тенденций, направляемых Петром I. Синод был голосом, озвучивавшим позицию царя. Петербургские архитектурные инициативы Петра не дают нам оснований для вывода о безоговорочной борьбе с жанром церковной скульптуры в это время.

Синодальные постановления ссылались на инославное происхождение данного явления: «доселе в Греции и во иных православных странах не бывали в церквах и ныне не обретаются издолбленные иконы, кроме малых искусно резных крестов и панагий, а в России сей обычай от иноверных, а наипаче от Римлян и им последующих порубежных нам Поляков, вкрался» [ПСП, с. 294]. Может показаться, что позиция власти была противоречивой: она запре- щала скульптурные изображения, определяя их как католическое влияние, и при этом поощряла заказами иностранных архитекторов (как протестантов, так и католиков), украшавших московские и петербургские церкви круглой пластикой или высоким рельефом. Но судя по всему, здесь мы имеем дело со сложным явлением, которое сочетает и религиозные, и культурные аспекты разной направленности. Целью законодательных актов было не запретить любую религиозную скульптуру, а изменить отношение к ней.

Как нам видится, запреты относились к широко почитавшимся в народе традиционным «иконам на рези». Резные образы свт. Николая Чудотворца, мц. Параскевы, мч. Георгия, мч. Димитрия Солунского и других святых во множестве присутствовали в православных церквях того времени. Их бытование в Московском государстве прослеживается начиная с XIV в., а происхождение, по-видимому, связано с балканским и византийским влиянием [ Бусева-Да-выдова , с. 205–206]. Петровские синодальные указы пытаются представить эти уже укоренившиеся в православной культуре формы иконо-почитания как проявления католического влияния для придания легитимности их запрету. Впрочем, вероятно, новая волна заимствований в XVII в., в частности, распространение изображений страдающего Христа («Спас Полуночный» или «Христос в темнице»), была действительно связана с польским (украинским, белорусским) влиянием [там же, с. 206]. При этом сами постановления имеют крайне противоречивый характер: запрещая религиозную скульптуру и объявляя ее «иноверным обычаем», а также порицая неумелость скульпторов и художников-иконописцев, они в качестве аргумента для осуждения приводят «укорение святыя церкви от инославных», от которых, по мнению авторов данных документов, эти обычаи и были заимствованы [ПСП, с. 295]. В результате здесь, как и в других подобных случаях4, создавалось впечатление, что иноверцы привлекаются в качестве сторонних судей сугубо внутренних религиозных процессов, что не могло служить хоть сколь-нибудь убедительным аргументом для подавляющего большинства русских подданных [ Лавров , с. 411– 412]. Но петровская церковная администрация

Рис.4. Н. Микетти, проект церкви для резиденции Петра I явно оценивала данное явление глазами западноевропейцев.

Далее, эти указы запрещали не всякую церковную пластику, они касались всего, «кроме распятий, искусною резьбою учрежденных, и иных неких штукатурным мастерством устроенных и на высоких местах поставленных кун-штов», из чего следует, что профессионально исполненные произведения круглой пластики и горельефы5, поставленные на верхние регистры храмового пространства, были вполне допустимы. Итак, именно «куншты»6, в которых по умолчанию подразумевалась скульптура в стилистике новой европейской культуры, были противопоставлены традиционным русским «иконам на рези».

В указах 1722 года заметно желание царя и его сподвижников подогнать церковное искусство под европейские стандарты. Хорошо известно негативное отношение протестантизма к почитанию религиозных, в т. ч. объемных изображений. Аналогичные процессы борьбы с народной религиозной скульптурой наблюдались в это время и в католической церкви в русле Контрреформации. По мнению Лаврова, русские синодалы (Феофан Прокопович и Феодосий Яновский) должны были быть хорошо знакомы с этим явлением [там же , с. 416–417]. С другой стороны, скульптура широко использовалась в европейских барочных храмах — как католических, так и протестантских. В последних она несла сугубо декоративную функцию. Эти же процессы были реципированы русской церковной культурой Нового времени.

Петровская реформа благочестия, помимо всего прочего, ставила задачу борьбы с ложными чудесами, некритичным отношением к почитанию чудотворных икон и с неканоничными типами иконографии [там же, с. 408–436]. Именно в русле борьбы с изображениями Господа Саваофа, т. е. Бога Отца, в виде седобородого старца в документах Синода регулярно вспоминались решения Большого Московского Собора 1666–1667 гг., которые, в свою очередь, ссылались на текст Исайи (Ис. 40:18), запрещавшего изображения невидимого Бога: «кому уподобисте Господа, и коему подобию уподобисте Его. Еда бо образ сотвори древоделя или златарь, слиав злато, позлати и или подобием сотвори его»7. Здесь же приводились аналогичные ссылки на творения святых отцов Церкви. Исходя из контекста постановлений 1667 г., можно заключить, что они касались не скульптурного жанра как такового, а только вопроса иконографии неизобразимо-го Бога Отца как первого Лица Святой Троицы в иконописных произведениях, что вполне соответствует православному учению. К тому же расширительное толкование этого запрета, если бы оно относилось к скульптурным изображениям, было бы применимо к любым иконам, а не только к объемным, что невозможно себе представить у деятелей Собора, как бы мы ни относились к уровню православного самосознания грече- ских иерархов, приехавших в Москву8. Напротив, их «Грамота трех патриархов», продолжавшая обсуждение того же комплекса вопросов, связанных с церковным искусством, указывает в качестве положительного примера для православных иконописцев творения прославленного древнегреческого скульптора Лисиппа [Пекарский, стлб. 323]. Итак, церковные постановления второй половины XVII в. скульптуры напрямую не касались, хотя позже деятели петровского времени включили ее в круг вопросов, рассматриваемых в том же русле деятельности по регламентации церковного искусства и благочестия.

Чем же руководствовались реформаторы? Основная аргументация строилась вокруг внешнего вида скульптур, которые, по мысли авторов, были похожи на идолов. Выполненные в традиционной средневековой стилистике и часто обряженные в одежду, они не вписывались в новые эстетические представление и вызывали упреки в невежестве их почитателей [ Мозговая, с. 21–22; Лавров, с. 416–424]. Низкое, как тогда считалось, качество художественного исполнения послужило основной причиной запрета, что и указывалось в определении 21 мая 1722 г.: ««когда бы к деланию икон сицевых даровал нам Бог Олиа-ва и Веселеила, каковых древле сам избрал было на украшение Скинии своея, не было бы нужды возбраняти их [выделено мною. — Д. К. ]; но понеже не имеем таковых богоизбранных художников, а дерзают истесовати их сами неотесанные невежды и вместо сообразных святым и благообразным лицам образов безобразныя, на которых смотрети гадко, болваны и щуды9 поставляют, принужден есть Святейший Правительствующий Синод запретити сие, яко неприличное, непригожое благолепию, аще и неблагочестию противное [так!]; кроме же безобразия происходящего от неискуства художескаго, видимо есть в таковых издолбленых иконах удобо осязатель-ство, от котораго презрение их раждается, видимо есть в тех же удобо сказительство [судя по всему, ошибка в тексте публикации, имеется в виду «исказительство»— Д. К. ], например: отломления

Рис.5. Церковь Всемилостивого

Спаса в Кускове носа, руки, главы и прочих членов, без которых гадкими щудами являются, и, вместо почитания, посмеятельство бывает им» [ПСП, с. 294].

Логику авторов этих постановлений можно увидеть, исходя из их аксиологических представлений: в документах петровского времени на первый план с очевидностью выступил эстетический критерий, который рассматривался в контексте христианской просвещенности. Думается, причина заключалась в том, что для деятелей петровской церковной реформы все «безобразное» было равнозначно «невежественному», а то, в свою очередь, являлось причиной проявления суеверия и греха. В этом случае новая эстетика приобретала сакральный характер как одна из граней Божественной Премудрости. Православие как учение, по представлению реформаторов, после проведения исправительных мер оставалось самим собой, но облекалось в более просвещенные, подобающие ему формы.

Рис.6. Троицкий собор Свято-Троицкого мужского монастыря в Белгороде Фото С. М. Прокудина-Горского

Новый взгляд на церковную скульптуру в контексте эстетики, меняющейся в сторону европейского барокко, начал формироваться со второй половины XVII в., именно с этого времени европейская пластика стала вызывать интерес русских аристократов и вошла в их жизнь [ Бусева-Давыдова , с. 52–54]. Эта линия аристократической культуры получила развитие в петровское время. В синодальных постановлениях прослеживается явное желание «убрать повыше» церковную скульптуру из поля непосредственного соприкосновения образа и «невежественного» прихожанина, конечно, не только ради ее сохранности: таким образом разрушался прежний «удобо осязательный» религиозный контакт лицом к лицу образа и молящегося, аналогично европейским рационалистическим тенденциям борьбы с народным иконопочитанием. В официальной церковной культуре скульптура как жанр все более эстетизируется в ущерб прежнему религиозному поклонению ей.

То, какими мотивами руководствовались деятели церковной реформы благочестия, когда боролись с поклонением резным изображениям, видно на примере указа Синода от 15 марта 1722 года, повелевавшего изъять статуи, находящиеся в гробницах и раках. Святейшему Синоду стало известно о существовании (в частности, в Переславле Залесском) таких гробниц и рак, где ««положены в оных вместо телес резные и из-долбленые колоды, которые и покрыты покровами, аки бы самые тех святых телеса, что немногим и ведомо есть, а которые про то несведомы, паче же простолюдины, приходя к тем ракам и гробницам и по неведению своему вменяя… за самые святых телеса, приступают с великим страхом и целуют, положенные на тех колодах покровы со многим говением, чающе, самым телесам тут положенным быть, которых никогда тут не бывало, что немалым подозрением и неизвинительным от инославных нареканием есть. И о сих Святейший Синод, доволно рассуждая и за благо рассудив, согласно приговорили: оные резные и издолбленные колоды, которые, яко некая обмана положены, отобрав из гробниц, прислать при доношениях в Святейший Синод неотложно, дабы впредь такой обманы нигде не было; а оные гробницы и раки покрыть досками, на которых бы были иконы тех святых» [цит. по: Голубинский, с. 435–436]10. Натуралистичность скульптурного изображения под покровом обманывала доверчивых прихожан и провоцировала паству на ложное их почитание. Очевидно, этими же соображениями руководствовались синодалы и в отношении запрета скульптур святителя Николая, мученицы Параскевы и других святых. Постановления апеллировали к отсутствию данной традиции у греков и других православных. Их объемность и низкое качество рассматривалась как провокация к идолопоклонству. Таким образом указы лишали церковную скульптуру функции моленного образа, но отводили ей роль декоративного элемента экстерьера или интерьера при соответствии высоким художественным критериям.

Подмокловские статуи вполне подходили под новые требования: они были установлены достаточно высоко, и не в храме, а на его фасаде, их барочная стилистика не могла вызвать нареканий. Более того, в соответствии с концепцией «дома Премудрости», которая легла в основу замысла ротонды, скульптурный декор должен был свидетельствовать об образованности и эстетически развитом вкусе их заказчика. Статуи были задуманы именно как образцовые «куншты», ведь кн. Григорий Федорович не только хорошо представлял себе критерии допустимости, но и сам участвовал в регламентации требований к церковной скульптуре. Об этом свидетельствует его подпись на постановлении «конференции» Сената и Синода от 31.08.1722 г. [ПСП, 466–468], вторая по порядку, сразу за подписью другого ценителя скульптуры — кн. А. Д. Меншикова11. Кроме того, как нам видится, тема Ветхозаветной Скинии (т. е. прообраза Иерусалимского храма) и ее строителей-скульпторов Веселеила и Аго-лиава (Исх. 36: 2), упоминаемая в тексте постановления от 21.05.1722 г., имелась в виду князем Григорием, строившим свой «Иерусалим»12. Оче-

Рис.7. Изображения четырех евангелистов на церкви Успения в Гончарах Степан Полубес видно, он был уверен, что решил проблему подбора квалифицированных исполнителей.

Наше предположение об отсутствии запрета властей на церковную фасадную скульптуру подтверждают факты, свидетельствующие, что традиция (ныне почти незаметная из-за многочисленных утрат) украшать храмы статуарной пластикой не прекращалась на протяжении всего XVIII в. Вот некоторые примеры. На петербургской церкви Св. Симеона и Анны Пророчицы (1729–1735, арх. М. Земцов) были деревянные скульптуры апостолов и ангелов, ныне не сохранившиеся [Малиновский 2008, с. 263– 264]. Церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте (1733–1737, арх. И. Бланк?) [там же, с. 265–266], разобранная в конце XVIII в., так- в Подмоклом: история строительства и иконография архитектуры»; готовится к печати.

Рис.8. Евангелист Матфей же некогда была украшена скульптурами. Церковь Спаса Всемилостивого в Кускове (1737–1739, заказчик — кн. П. Б. Шереметев, рис. 5) до сих пор имеет скульптурное убранство в виде фигур евангелистов и летящего ангела.

Скульптурами четырех евангелистов была украшена Владимирская церковь 1740–1746 г.) в с. Чукавино Тверской области, статуи не сохрани-лись13. Также не сохранились скульптуры четырех евангелистов, стоявшие в нишах на первом ярусе фасада Никольской церкви в с. Даниловское Московской области (1768–1771, заказчик — кн. И. Ф. Голицын, приписывается К. И. Бланку) [Подъяпольская, с. 163–164]. В интерьере Троицкого собора Александро-Невской Лавры (1776–1790, арх. И. Е. Старов) на карнизе ордера установлены 20 фигур святых, в числе которых 12 апостолов. По первоначальному замыслу архитектора, круглая скульптура должна была украшать и его фасад [Мозговая, с. 25]14. Троицкий собор Свя- то-Троицкого мужского монастыря в Белгороде (1690–1707) был перестроен в 1782 г. Видимо, тогда же были установлены скульптуры 12 апостолов в нишах ротонды второго яруса; храм был взорван в советское время (рис. 6)15.

Таким образом, скульптурное убранство знаменитых памятников петербургского классицизма (Казанского и Исаакиевского соборов), а также храма Христа Спасителя в Москве появилось не случайно, а имело цепочку предшественников.

Стоит отметить, что размещение на фасаде изображений апостолов и евангелистов — как в группах с другими святыми, так и в виде ансамбля единого чина — в XVIII в. было устоявшейся традицией. Отсюда видно, что подмоклов-ские скульптуры — не маргинальное явление русской культуры, напротив, они находятся в русле этой традиции, получившей развитие в последующее время. При этом фасадные изразцовые изображения (что характерно — тоже пластика) на храмах четырех евангелистов Степана Иванова Полубеса последней трети XVII в., вероятно, представляют собой ее зарождение (рис. 7)16.

Привлекает внимание факт, что подмоклов-ские фигуры изображены в одеждах, не соответствующих апостольскому времени и традиционной восточно-христианской иконографии. Под гиматиями у евангелиста Матфея, апостолов Филиппа, Иакова Алфеева (?), Фомы, Варфоломея — детали одежды Нового времени (рис. 8).

Это отложные воротники, пуговицы, характерные нагрудные застежки в виде параллельных горизонтальных полосок. Гиматии апостолов Петра и Фомы напоминают европейские плащи. У апостола Симона Кананита на ногах сапоги, а не сандалии. В подобных же одеяниях апостолы и другие святые изображались на русских евой лавре скульптурами, изображающими добродетели, и портретами царственных особ, но это не было осуществлено, вместо скульптур установили вазоны [Балдин, с. 218].

иконах второй половины XVII в, тогда предметный мир иконы стал более подробным и совре-менным17. Как известно, русская икона второй половины XVII в. как в общих решениях, так и в деталировке была ориентирована на западноевропейские образцы. Подобную одежду апостолов во множестве можно встретить на гравюрах иллюстрированных Библий Пискатора, Борхта, Мериана и др., которыми пользовались русские иконописцы18. Однако это в равной степени соответствовало как европейским, так уже и русским придворным фасонам XVI–XVII вв. Укажем здесь на немецкую гравюру из собрания Ровинского с изображением царя Алексея Михайловича в повседневной одежде (рис. 9) [Три века, т. II, с. 34]. Не подлежит сомнению, что и сам князь Григорий в юности носил подобный покрой.

Подрядная запись от 09 апреля 1720 г. свидетельствует, что скульптуры были вырезаны артелью записных (высшей квалификации) московского Приказа Каменных дел резчиков под руководством Ивана Афанасьева сына Зимина «мерою против обрасца архитектурского, какие надлежит по препорции» [Николаева, № 448, с. 392–394]. Возможно, иностранный архитектурный проект не детализировал художественное решение каждой скульптуры, а давал лишь габариты. Сходство одеяний подмокловских скульптур с изображениями на русских иконах того времени свидетельствует о близости мотивов, характерной для авторов, работающих в русском церковном искусстве. И, вероятно, фигуры апостолов несут на себе отпечаток авторства русского художника. Но независимо от того, из какого источника (русского или иностранного) они были восприняты, эти особенности в столь наглядном жанре, как круглая пластика, делали образы апостолов не только в высшей степени «живоподобными», но и относительно современными. Конечно, ко времени строительства Подмокловской ротонды петровские вельможи переоделись в новую европейскую одежду: кафтан, камзол, кюлоты и чулки. Тем не менее память о прежнем «дореформенном» покрое была еще жива. Это напоминание о несколько старомодном внешнем облике из обихода русского двора, на наш взгляд, имело вполне определенную цель: вернуться ко временам пятидесятилетней давности, когда только формировалась ассоциативная связь между образом апостолов и придворных, а также церковных интеллектуалов, «слуг Премудрости».

Интересно проследить процесс формирования этой ассоциации. Восприятие апостолов верующими из образованного слоя во второй половине XVII в. претерпело существенное изменение. Богослужебные тексты, написанные византийскими гимнографами и используемые в Русской церкви с момента принятия христианства, подчеркивали «некнижный», сверхъестественный дар учеников Христовых. В них традиционно противопоставлялась Божественная Премудрость, действовавшая через апостолов, и человеческая мудрость философов: «Петр ви-тует [т. е. ораторствует, проповедует. — Д. К. ], и Платон умолче: учит Павел, Пифагор посты-деся: и прочий апостольский богогласный собор, еллиньское мертвое вещание [здесь: греческое отмершее учение. — Д. К. ] погребает, и мир воставляет к службе Божии»19. Подобные богослужебные тексты развивают мысль апостола Павла, в которой простота, невежество (слав. «буйство») христианских проповедников является благоприятным и даже необходимым условием для действия Божественной Премудрости: «в премудрости Божией не разуме мир прему-дростию Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих. <…> зане буее Божие премудрее человек есть, и немощное Божие креп-чае человек есть» (1 Кор. 1: 21, 25).

В московской аристократической культуре во второй половине XVII в. изначальная оппозиция «буйства» апостольской проповеди и античной образованности нивелируется. Образ апостола становится востребован в придворной интеллектуальной среде, которая высоко ценила античность и ее производную — западноевропейскую образованность. Эта новая культурная ориентация оказалась предметом нападок со стороны традиционалистов. Но примечательно, что лидеры двух противоборствующих лагерей — и протопоп Аввакум, и Симеон Полоцкий — ассоциировали себя с апостолами,

Рис.9. Портрет царя Алексея Михайловича Германия. Вторая половина XVII в.

при этом каждый исходил из собственной парадигмы. В случае с Аввакумом подобное проявление самосознания уникально для древнерусской традиции. Оно является следствием его напряженного ощущения конца времен, в ситуации которого он видел свою роль без оглядок на сложившиеся до этого правила приличия, выражавшиеся в благочестивой дистанциро-ванности по отношению к святым [Плюханова]. В его писаниях большое количество прямых цитат и реминисценций слов апостола Павла, которые он использует как свою прямую речь, при этом его незаурядный литературный талант облечен в нарочито мужицкую «некнижную» стилистику в соответствии с высказываниями св. Павла. Пример Аввакума в уподоблении себя апостолу не имел развития в среде старообрядцев. Напротив, соотнесение себя с апостолами вполне закономерно для «латинствующего» направления, т. к. вытекает из общеевропейской барочной тенденции видеть в литераторе (поэте — в первую очередь) «переводчика смыслов и помыслов Бога», усвоенной сначала в Киеве, а после и в Москве [Панченко, с. 173–177]. На формирование подобного подхода большое влияние оказал польский поэт и теоретик Мацей Казимеж Сарбевский, труды которого получили европейскую известность и признание. Симеон Полоцкий был с ними хорошо знаком. Традиция видеть в ученом писателе и поэте фигуру, ближе всего стоящую к Богу, стала во многом определяющей для придворной культуры. Так, царь Федор Алексеевич сравнивал интеллектуальные способности Сильвестра Медведева с апостольским даром: «разумею яко не туне почиет на тебе дар первы апостолы данный дух премудрости иже при тебе есть» [цит. по: Устрялов, т. II, с. 342, прим. 15].

Судя по всему, духовный сан придворных поэтов-богословов Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (оба были иеромонахами) поначалу снимал остроту несоответствия статуса святого апостола живому человеку. Примечательно, что и внутреннее ощущение протопопа Аввакума себя как носителя священного сана сподвигало его на пламенную борьбу в традиции библейских пророков и апостолов, защищавших чистоту веры в языческом окружении. Постепенно священство перестало играть определяющую роль в проекции апостольского образа на просвещенного человека. Стало достаточным наличие образования.

В контексте нашего исследования ссылки на апостольский дар Премудрости и на деятельность христианских просветителей как «переводчиков смыслов Бога» заставляют нас обратиться к сюжету Пятидесятницы, имеющему программное значение для Подмокловской ро-тонды20. Самым очевидным проявлением сверхъестественного дара этого события была способность апостолов говорить на иностранных языках, что дает нам еще одну параллель с интеллектуальной средой того времени. Сознанием просвещенных русских людей было усвоено, что не только русский и греческий языки могут считаться благочестивыми и приемлемыми для православного. На любом языке может быть сообщена Божественная Премудрость. Произошел перелом в отношении к иностранным языкам, против которых в средневековом русском обществе бытовало суеверное предубеждение [Бусева-Давыдова, с. 65–66], но которые стали востребованы в русском государстве, присоединившем территории, ранее входившие в состав Речи Посполитой. И здесь образ апостолов подходил как нельзя лучше. Изучение иностранных языков стало вопросом престижа. Знание польского и латыни позволяло осваивать и другие науки «тривиума» и «квадривиума». Учениками Симеона Полоцкого были царские дети и отпрыски известных боярских фамилий. Мы предполагаем, что в их числе был и Григорий Долгоруков, с одиннадцатилетнего возраста живший в царском дворце [Власьев, с. 41.]. Знания, полу- ченные от Симеона, как позже и от других ученых-монахов, расширяли круг лиц, к которым применялась ассоциация с апостолами. В конце концов, как мы убедимся, в петровское время ассоциативная связь между придворными и апостолами уже не вызывала ни у кого смущения и стала общим местом настолько, что даже вошла в богослужебные тексты. В знаковой системе новой культуры, активно формируемой Петром I, апостолы заняли центральное место.

Но еще раньше начала всех петровских реформ ассоциация просвещенных аристократов с апостолами проявилась в иконографии и структуре иконостасов конца XVII в. Как известно, появление апостольского Деисуса в Русской церкви связано с именем патриарха Никона, который перенял его из греческой церковной практики. Несколько десятилетий спустя структура русского иконостаса начинает трансформироваться. В композиции иконостасов конца XVII — начала XVIII вв. нередко использовалась схема расположения апостолов двумя зеркально симметричными скученными группами относительно центральной иконы деисусного яруса, где Христос Спаситель восседает на троне с предстоящими Богородицей и Иоанном Крестителем. Эти группы апостолов часто написаны на двух досках, размеры которых отличаются от других икон в общей структуре иконостаса (рис. 10).

Их иконография соответствует типу «Святого собеседования» (Sacra Conversatione). Свободные позы и особое внутреннее соотношение фигур выделяют этот чин из общей композиции. Плотная группировка апостолов в развороте на центральную фигуру Спасителя на троне вызывает аллюзию на группу придворных перед монархом21. В русской культуре второй половины XVII в. сближаются образы царя и Бога: монарх сакрализируется, а в иконописи появляются изводы, где Христос и Богородица изображаются в царском достоинстве [см.: Бусева-Давыдова , с. 207–209, 229–237]. Закономерно, что и вторая ступень социальной лестницы приобретает новое прочтение: придворные ассоциируются с апостолами. Продолжение следует.

Рис.10. Апостольский деисус. Знаменская церковь в с.Дубровицы

Список литературы Скульптуры апостолов на фасаде храма рождества богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

- Бекетов П. П. Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским, по учености, сочинениям, дарованиям, или коих имена по чему другому сделались известными свету, в хронологическом порядке, по годам кончины, с приложением их кратких жизнеописаний. М., 1821-1824.

- 2. Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца 1721-1725/перевод с немецкого И. Ф. Аммона. М., 1858-1860.

- Бусева-Давыдова И. Л. Иконостас Петропавловского собора в Петербурге // Искусствознание. 1999. № 2. С. 510-529.

- Он же. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008.

- Вилинбахов Г. В. Награды России. Ордена. СПб., 2006.

- Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. М., 1987.

- Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000.

- Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды: в 3 т. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 110-218.

- Комашко Н. И., Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях. М., 2003.

- Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавой» // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой четверти XVIII века. Л., 1974. С. 139-148.

- Мещеряков В., Саверкина И., Игнатьева Е. Дворец Меншикова. Государственный Эрмитаж. СПб., 2004.

- Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. М., 2007.

- 34

- Шкггенко Н. М. Бароко Софп Кшвськог К., 2015.

- Письма и бумаги императора Петра Великого: в 13 т. СПб., М., 1887-2003.

- Панегирическая литература петровского времени/издание подготовил В. П. Гребнюк, под ред. О. А. Державиной. М., 1979.

- Погосян Е., Сморжевских-Смирнова М. «Яко аз на раны готов»: Петр I на иконе Таллинского Никольского храма // Humaniora: Litterae Russicae. Тарту, 2009. С. 11-37.

- Ровинский Д. А. Материалы для русской иконографии: в 12 вып. Вып. 1. СПб., 1884.

- Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов: в 4 т. СПб.,1886-1889.

- Румянцева В. С., Даниленко Борис, прот. Андреевский монастырь в Пленницах // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 350.

- Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697-1699 гг., веденный состоявшим при великом посольстве русском, к владетелям разных стран Европы/сообщ. с прим. И. Ф. Горбунова // Русская старина. Т. XXV. 1879. С. 101-132.

- Рязанцев И. В. Скульптура в России: XVIII — начало XIX века: очерки. М., 2003.

- Служба благодарственная, Богу в Троице славимому, о великой Богом дарованной победе над Свейским королем Каролом вторым на-десять, и воинством его, содеянной под Полтавою. В лето от воплощения Господня 1709, месяца иуния в 27 день // Минея месячная. Июнь. Московский печатный двор, 1741. Л. 1-16 второй пагинации.

- Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого: в 6 т. СПб., 1858-1863.

- Феофан Прокопович. Сочинения/под ред. И. П. Еремина. М., Л., 1961.

- Филипович Э. Г. Дубровицкая церковь: Каменная и живая: путеводитель. М., 2009.